N. de la R: Esta nota reproduce un fragmento del libro “Historia Ecológica de Iberoamérica: de la Independencia a la Globalización”, de Antonio Elio Brailovsky, publicado en forma conjunta por Ediciones Kaicron y Capital Editorial y distribuida en quioscos por Le Monde Diplomatique (informes: [email protected] y [email protected]).

Tal vez haya sido Shakespeare quien desarrolló con mayor elocuencia el argumento de la inferioridad del hombre americano para justificar la conquista y la apropiación de los recursos naturales de este continente. En “La Tempestad”, el viejo Will pone a Próspero, un príncipe italiano, como conquistador de la isla en la que habita Calibán (Shakespeare, William: “La Tempestad”, Madrid, Aguilar, 1952). Calibán (es decir, caribe, caníbal) es un ser monstruoso, a quien el invasor quita su isla y esclaviza. Calibán lamenta su triste suerte y llora su libertad perdida, mientras que la obra lo muestra con tales características de inhumanidad que la esclavización se presenta como un acto de estricta justicia. Lo mismo ocurre con los recursos naturales de la isla, que no tendrían utilidad alguna en manos de un ser tan bestial (Fernández Retamar, Roberto: “Sobre los usos de civilización y barbarie”).

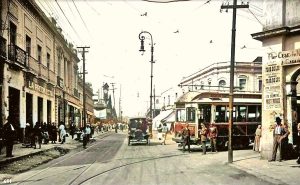

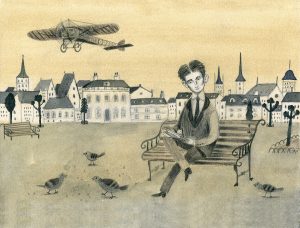

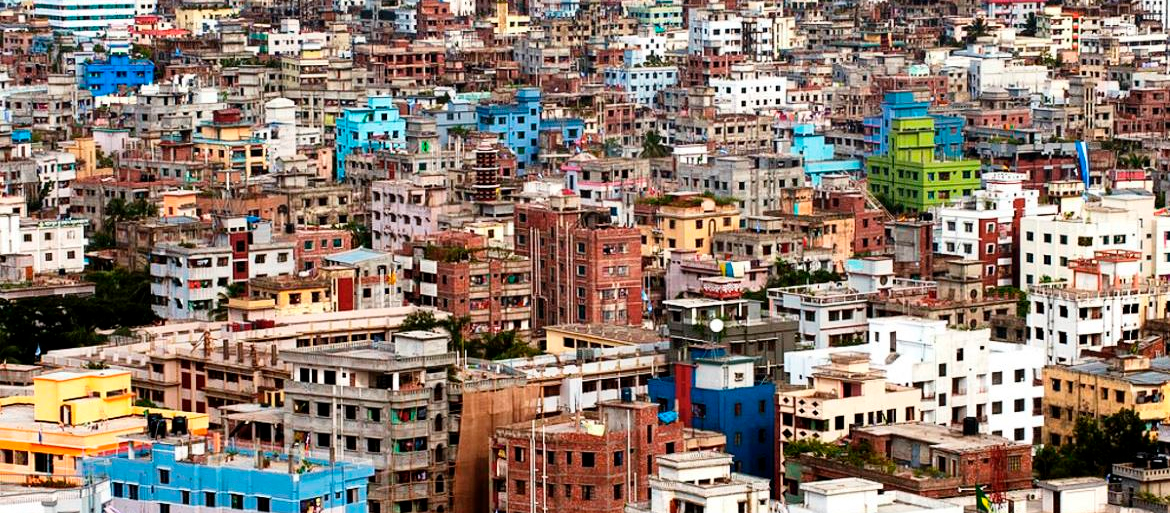

En la misma línea, a mediados del siglo XIX, el argentino Sarmiento retoma las ideas de determinismo geográfico desarrolladas por Montesquieu en “El espíritu de las leyes” y las aplica a la región pampeana (Sarmiento, Domingo Faustino: “Facundo o civilización y barbarie”, Buenos Aires, EUDEBA, 1960). Define como civilización a la cultura urbana europea y enfrenta al hombre de Buenos Aires, que imita las costumbres francesas, con los del interior rural, a los que califica de bárbaros. Podemos considerarlo como una obra a mitad de camino entre el ensayo y la novela. Su mensaje es una convocatoria a la epopeya de europeizar el país, que es el proyecto de la mayor parte de las clases dominantes latinoamericanas entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX.

Las tierras inexplotadas se califican como bárbaras, indómitas, salvajes. De ellas sólo puede venir lo ominoso. Arturo Uslar Pietri apoya su novela más conocida en la invasión de Boves con seis mil lanzas llaneras (Uslar Pietri, Arturo: “Las lanzas coloradas”, Madrid, Austral, 1954). Esta vez, en revancha, los bárbaros son realistas. La suya es una intensa descripción del terror que causa en todas las poblaciones esa situación en la cual la barbarie llanera se sale de sus límites naturales. Sólo un hombre excepcional como Simón Bolívar podrá detenerlos y aquí la civilización está en las ideas republicanas, como surge de la descripción de los personajes de esa ideología.

Hacia fines del siglo XIX, las grandes potencias se reparten el mundo. El capitalismo ingresa en su etapa superior, el imperialismo. Al ritmo de la industrialización creciente, el mundo entero pasa a ser mercado o fuente de materias primas. Buena parte de la ciencia y la literatura producidas en ese período están al servicio de ese proyecto. Darwin desarrolla argumentos científicos que le permitan explicar un orden jerárquico entre los seres humanos, semejante al que encuentra en las especies animales y vegetales. El conjunto de los seres vivientes tendrán que ser dominados por quien ocupa la escala superior en la evolución: el inglés victoriano.

El auge de los libros de viajes (reales o de ficción) tiene mucho que ver con este momento histórico: se trata de libros didácticos, que procuran demostrar con innumerables ejemplos, la inferioridad de los seres humanos que habitan la periferia y su incapacidad para gestionar los recursos naturales que poseen. El mensaje ideológico que subyace es la necesidad de poner al servicio de la Humanidad, es decir, de la industria europea, esos recursos naturales que los salvajes de la periferia desaprovechan. Las clases cultas de los países del Sur son ávidos consumidores de este tipo de literatura, donde encuentran un compendio de instrucciones sobre cómo volverse civilizados.

Encontramos este mensaje en una obra paradigmática de este período: “El Soberbio Orinoco”, de Julio Verne (“El Soberbio Orinoco”, Buenos Aires, Editorial Losada, 1944). La obra narra un viaje hacia las fuentes del Orinoco en busca de un militar francés que huyó hacia un territorio remoto. Pero también podemos leerla como un viaje iniciático desde la civilización hacia la barbarie para volver a encontrarse con la civilización al final del camino. El que Verne rechazara el racismo esclavista no lo libra de una concepción paternalista en el uso de los recursos naturales, que termina justificando los proyectos imperiales. “El Soberbio Orinoco” es una obra que explica los motivos por los cuales los recursos naturales de Venezuela estarían mejor administrados por los europeos que por los venezolanos. A mismo tiempo, el vínculo con Europa es lo que los salvará del atraso. Veamos la secuencia, ya que es posible leer las diferentes etapas de este mensaje en el mismo orden en el que se desarrolla el argumento. El autor comienza hablando del comercio, para después ir mucho más allá del comercio.

Para hacer posible este comercio, es necesario integrar a la cultura occidental a las tribus que habitan esas regiones. “(Tarea difícil) sobre todo, cuando se trata de gobernar, de civilizar, de convertir al catolicismo, de regenerar, en una palabra, a los más salvajes indios sedentarios que vagan por los territorios del sudoeste: a esos guaharibos, pobres seres que ocupan el último grado en la escala humana”. Para el autor, se trata de una obra de humanidad en un sentido estrictamente literal, ya que sólo los europeos pueden de otorgar a los indígenas la propia condición humana. Por eso menciona a “aquellos indios, convertidos en hombres por la abnegación de un misionero”.

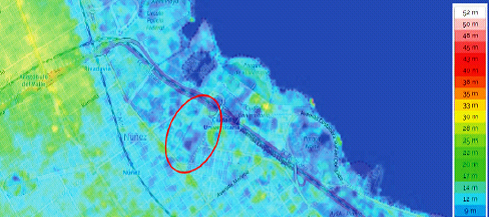

Sin embargo, no todos los indios parecen aptos para ser objeto de esta obra humanitaria. El autor contrasta a los quivas, calificados como salvajes violentos, con los guaharibos, descriptos “como seres míseros, de corta estatura, débiles, cobardes y poco temibles, en suma”. Los guaharibos pueden ser civilizados, mientras que con respecto a la otra tribu, se afirma que: “puesto que el Congreso ha votado la destrucción de estos quivas, sería bueno poner manos a la obra en seguida”. Nada de esto es exclusivo de Venezuela. Unos años antes, en Argentina, Sarmiento recomendaba no ahorrar sangre de gauchos, y el general Roca emprendía el exterminio de las tribus patagónicas. Los argumentos son semejantes: la Patagonia era un desierto, dominado por tribus ajenas a la civilización y sus recursos naturales permanecían inexplotados. La voz de orden era “La Conquista del Desierto”, lo que llevó a exterminar a los indios y reemplazarlos por ovejas criadas en grandes estancias, muchas de ellas, de dueños ingleses.

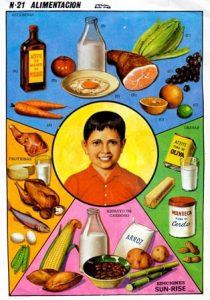

El despoblamiento del Orinoco y la incapacidad de las tribus locales de poner en valor sus recursos naturales son los argumentos análogos de la obra de Verne. Los viajeros encuentran comarcas muy extensas cuyos recursos naturales se desaprovechan. “Aquella parte de la sierra estaba erizada de árboles seculares destinados a morir de viejos, pues el hacha de un leñador no iría jamás a echarles por tierra en tan lejanas regiones”. Los guaharibos se presentan como seres infrahumanos, que no tienen ninguna capacidad de adaptación al ambiente en el que habitan desde hace siglos. “Eran miserables salvajes a los que no había llegado el aliento de la civilización. Apenas si tenían algunas cabañas para albergarse; harapos de corteza para cubrir sus cuerpos. Vivian de raíces, de los frutas de las palmeras y de hormigas, sin que supieran extraer el cazabe de la yuca, que constituye la base de la alimentación del Centro de América. Parecían estar en el último grado de la escala humana, y eran de pequeña estatura, delgados, con el estómago prominente, propio de los geófagos, y, en efecto, durante el invierno se veían reducidos a alimentarse con tierra”.

Veamos el contraste con este medio natural magnífico, que estos hombres parecen incapaces de utilizar y que un solo francés logra transformar. “El sitio era hermoso: el suelo, de asombrosa fertilidad y lleno de los árboles más útiles, entre otros esas marlmas cuya corteza forma una especie de fieltro natural, bananos, plátanos, cafetales, que se cubren a la sombra de los grandes árboles de flores rojas, caucho, cacaos, y además campos de caña de azúcar y zarzaparrilla, plantaciones de ese tabaco del que se saca el “cura nigra” para el consumo local, y el “cura seca”, mezclado con salitre, para la exportación; tonkas, cuyas babas son muy buscadas; sarrapias, cuyas vainas sirven como drogas. Un poco de trabajo, y aquellos campos iban a producir en abundancia raíces de yuca, cañas de azúcar y maíz, que da cuatro cosechas al año con cerca de 400 granos por cada uno sembrado. El suelo de esta comarca poseía tan maravillosa fertilidad porque estaba aún virgen. Nada se había gastado de su poder”.

Y en medio de esto, una frase reveladora, dejada caer de una manera casi casual: “Allí se vertían las primeras aguas de la sierra Parima por la garganta en cuyo fondo un atrevido explorador había enarbolado el pabellón de Francia el 13 de diciembre de 1856”. ¿Qué tenía que hacer la bandera francesa en ese lugar? Sin duda, la obra de civilización desarrollada a lo largo de toda la novela.

Una de las respuestas más sugestivas a los mensajes de Verne y de Sarmiento lo encontramos en “Doña Bárbara” (Gallegos, Rómulo: “Doña Bárbara”, Madrid, Espasa-Calpe, 1990). Allí Rómulo Gallegos plantea que no es necesario traer a los europeos para civilizar el continente, sino que podrán hacerlo los propios americanos. “Si yo me hubiera encontrado en mi camino con hombres como usted, otra sería mi historia”, le dice Doña Bárbara a Santos Luzardo. Lo que equivale a decir que otra sería la historia de Venezuela y de sus recursos naturales si estuviera gobernada por hombres como Gallegos en vez del dictador Juan Vicente Gómez.

La influencia de Sarmiento sobre Gallegos es conocida (González Boixo, José Carlos: “Introducción”, en Gallegos, op. cit.). Desde el título mismo, su obra parece una continuación del “Facundo” escrita un siglo más tarde. Por eso lo toma en el punto en el que lo deja Sarmiento, en el de la necesidad de una conquista violenta: “Es necesario matar al centauro que todos los llaneros llevamos dentro”. Y más adelante: “Yo te aseguro que existe. Lo he oído relinchar. Y no solamente aquí: allá en Caracas, también. Cien años lleva galopando por esta tierra y pasarán otros cien”.

En todo momento, encontramos la sombra de Sarmiento, con un siglo de retraso. Sarmiento recorre las provincias argentinas preguntando cuántos hombres usan frac, y opone el frac europeo al poncho criollo como símbolos y manifestaciones de ambas formas de la condición humana. En la novela de Gallegos, Santos Luzardo se propone civilizar a Marisela. Para eso, le diseña vestidos apropiados y, muy especialmente, le enseña a hablar. Es, decir, la convence de abandonar los modos dialectales del Llano para adoptar los de Caracas. Nos aproximamos a los civilizados hablando y vistiéndonos como aquellos que lo son.

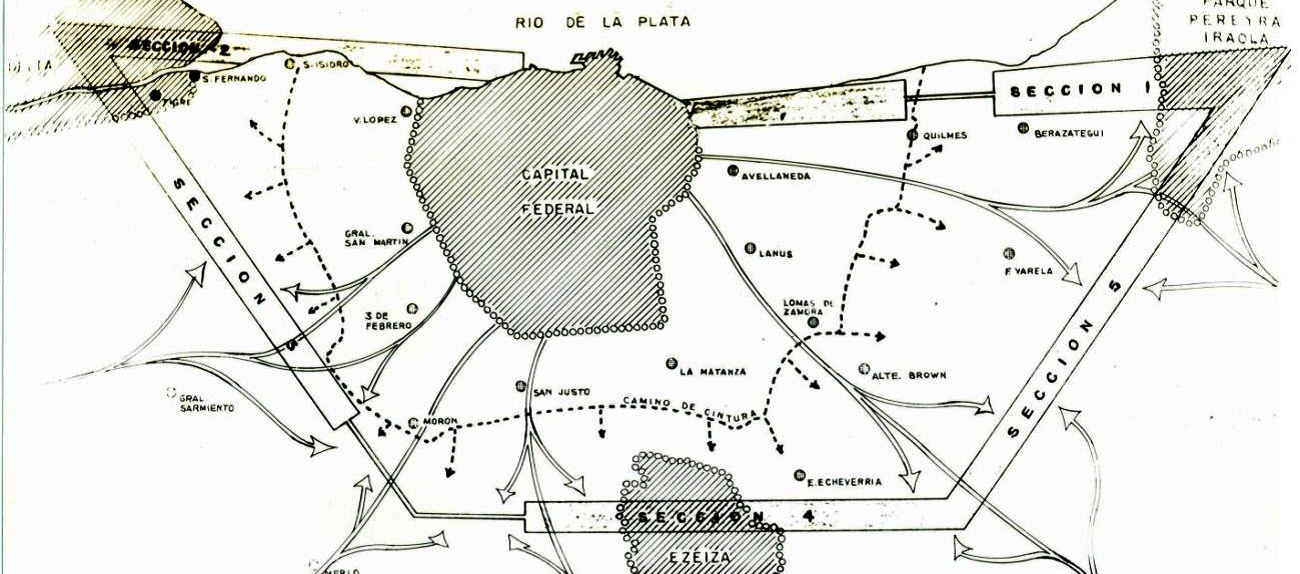

A lo largo de la novela, Santos Luzardo trabajará para amansar al centauro, no para matarlo. “Ya tenía pues, una verdadera obra propia de un civilizador: hacer introducir en las leyes del Llano la obligación de la cerca. El hilo de los alambrados, la línea recta del hombre dentro de la línea curva de la Naturaleza, demarcaría la tierra de los innumerables caminos, por donde hace tiempo se pierden, rumbeando, las esperanzas errantes, uno sólo y derecho hacia el porvenir”. Sarmiento sueña con la navegación de los ríos de su país a mediados del siglo XIX, Gallegos sueña con el alambrado y el ferrocarril en el Llano, a mediados del siglo XX. ¿Por qué ese siglo de diferencia entre ambos soñadores? Las respuestas tienen que ver con las formas de ocupación del territorio y de utilización de los recursos naturales. Argentina pone la Pampa en producción a fines del siglo XIX y la transforma en el eje de desarrollo de un país agroexportador. Venezuela adopta en cambio, un modelo petrolero y posterga indefinidamente el desarrollo del Llano. El mensaje de Rómulo Gallegos aún espera a quienes lo lleven a la práctica.

AEB

El autor es Profesor Titular de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado en la UBA. Fue Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires desde 1998 hasta 2003 y Convencional Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires. Ver su sitio en la Web.

Sobre el Facundo de Sarmiento y su Civilización o Barbarie, ver también en café de las ciudades:

Número 73 I Historia de las ciudades

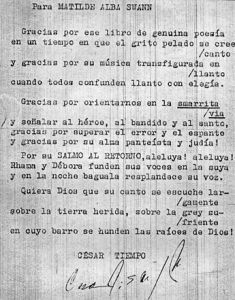

Ahí…, abajo, entre los pastos (la Ciudad Docta) I Córdoba en 1825, “forzada a replegarse sobre sí misma” I Domingo Faustino Sarmiento