N. de la R.: Esta nota fue publicada originalmente en idioma portugués en la revista Vitruvius.

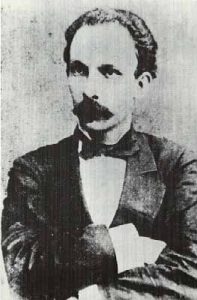

Con motivo de la realización del “Seminario de Integración Urbana Río-Caracas”, en el año 2001, el arquitecto Tomás Sanabria estuvo en Río de Janeiro, donde participó de encuentros y debates con el arquitecto Jorge Mario Jáuregui y su equipo. En esa ocasión fue realizada la entrevista transcrita a continuación, en el marco del diálogo y la integración latino-americanas. Debido a la actualidad de las cuestiones abordadas, sirve como homenaje al arquitecto Sanabria, fallecido el día 20 de diciembre último en Caracas, su ciudad natal.

Tomás Sanabria estudió y trabajó con algunos de los maestros europeos y norteamericanos más importantes del siglo XX. Entre ellos, Walter Gropius, Marcel Breuer, Martin Wagner,Mies Van der Rohe, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Buckminster Fuller, I.M. Pei y Hugh Stubbins. Su excelente obra incluye edificios y espacios públicos, residencias colectivas e individuales, hoteles, instalaciones industriales, aeropuertos, etc., y una permanente reflexión sobre las cuestiones urbanas y arquitectónicas contemporáneas.

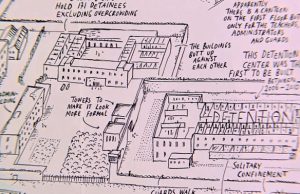

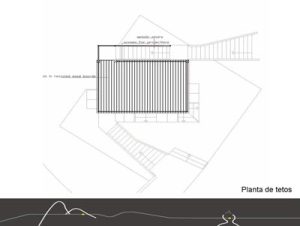

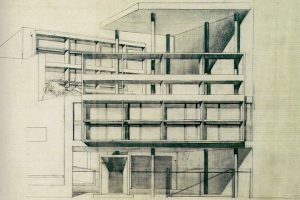

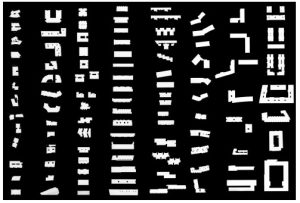

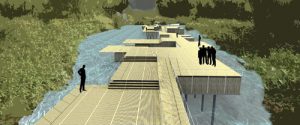

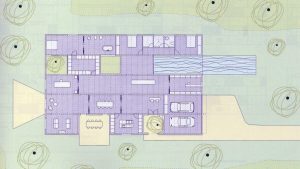

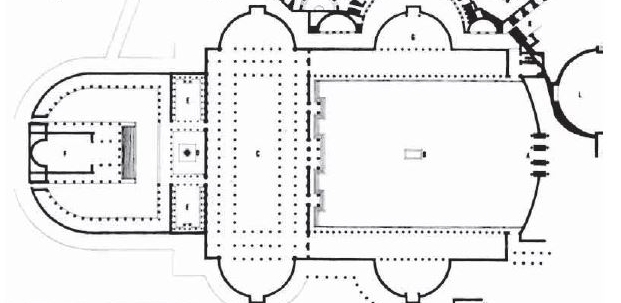

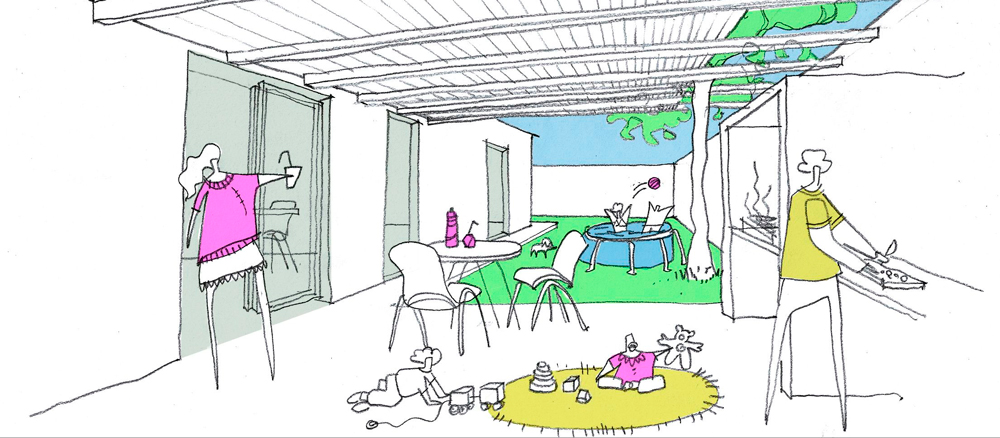

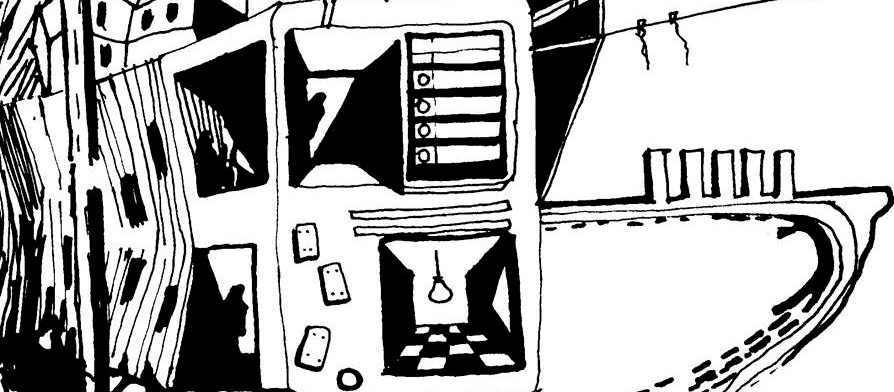

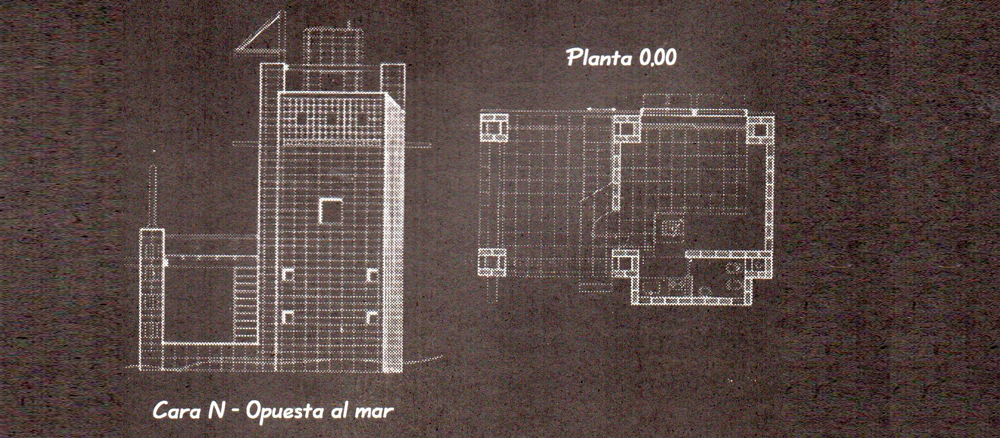

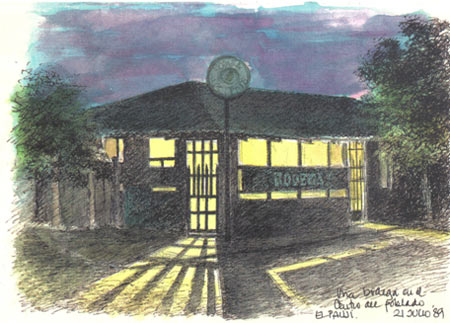

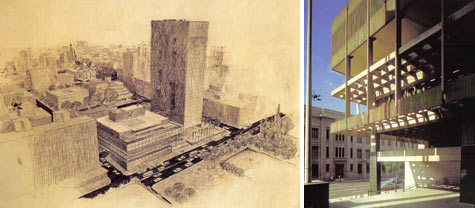

Fue, además, un extraordinario “croquizador”, como se puede verificar en su libro “Sketches”, de la Editorial Artes de Caracas, 1995, del cual se reproducen algunas imágenes.

JMJ: ¿Como evalúa la trayectoria de la Arquitectura Moderna en nuestro continente y cual fue su relación con la Modernidad, en el sentido de articulación del objeto (arquitectónico) con la ciudad?

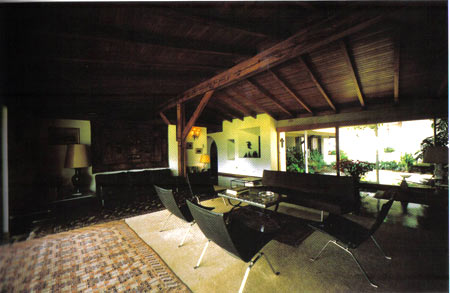

TJS: Me cuesta ubicarme en una arquitectura de rótulo, porque para mi la arquitectura debe ser contemporánea. Desde muy temprano me llamó la atención la simplicidad de nuestra arquitectura “criolla” y me agrado el hecho de que, por falta de recursos, los materiales que se usaban eran elegidos conforme a las circunstancias. Casi todos los poblados y caseríos eran blancos encalados, los techos de madera con aleros de protección y cubiertas de tejas (a diferencia de la arquitectura de México, Brasil o Perú, con sus culturas ricas en tradición y materiales) y, dependiendo de los recursos, se apropiaban de elementos inspirados en la arquitectura española, simples ornatos que podían contribuir a tornarlas en magníficas composiciones.

En aquella época ahorraba dinero para visitar poblados y hacer croquis de paisajes urbanos que me llamaban la atención: un gran árbol y su relación con las construcciones vecinas, las pequeñas iglesias y sus espacios públicos, etc.

Más tarde, cuando me encontré finalmente en la Escuela de Arquitectura, donde existía disciplina, donde me exigían una tarea específica, me vi obligado a dejar de lado el romanticismo. Fue cuando entendí el significado del Diseño Urbano; tuve la gran suerte de ser aceptado en la Graduate School of Design, en la Universidad de Harvard.

Era a finales de la Segunda Guerra Mundial; en toda la Escuela éramos unos 30 alumnos, era dirigida por Walter Gropius y también daban clases Martin Wagner, I. M. Pei, Hugh Stubbins y Marcel Breuer. Como los profesores no tenían trabajo, se dedicaban solo a la enseñanza, lo que permitía un estrecho contacto entre maestros y alumnos. En resumen, yo me sentía en un mundo increíble, todo era diferente; nos exigían un gran esfuerzo y mucha destreza. No teníamos feriados, porque las escuelas debían prepararse para la gran demanda de nuevos alumnos que dejaban el frente de combate.

En fin, recibí mi diploma de arquitecto y cuando regresé à Venezuela no sabía para que había ido a estudiar a Harvard; eran tantas las dudas que no tenía aun muy claro el papel del profesional en la sociedad. Tenía sí bien claro el credo a seguir, pero no como aplicarlo. Me encontré en un medio muy atrasado, sin mayores atractivos, en el cual la profesión no solo era desconocida sino subestimada, hecho que me indujo a crear el primer estudio de arquitectura del país.

El Funcionalismo fue la base de nuestra formación. En la medida en que pude, fui incorporando nuevos conceptos a la realidad de la cultura local, tales como la simplicidad y el respeto por el hombre y por el ambiente urbano.

En mi época de estudiante, existían muy pocos libros de arquitectura contemporánea. Recuerdo uno sobre Le Corbusier, y, entre otros, uno que compré en 1945, que me impresionó mucho… “Brazil Built”, publicado en 1944. Este libro hizo que renaciese mi amor por lo que es nuestro, por lo latinoamericano, y al mismo tiempo me permitió gozar y palpar la nueva filosofía, la contemporaneidad que acabábamos de aprender en las obras de los brasileños ejecutadas en los años ‘30.

JMJ: ¿Cuáles fueron sus referencias, tanto en nuestro continente como fuera de él, para la formación da su visión del campo de la arquitectura y del urbanismo, una vez inserto en la práctica profesional?

TJS: Me gustaría resumir nuestra formación en tres etapas fundamentales:

ETAPA 1: Aquella previa a nuestros estudios formales, donde la curiosidad y el interés nos orientan para el futuro.

ETAPA 2: La Universidad, a la que veo como un crisol donde amalgamamos las más variadas observaciones, hasta obtener el diploma que nos permite ejercer la profesión.

ETAPA 3: Esta, donde nunca dejamos de aprender para enfrentarnos ante la vida.

Cada una de estas etapas incluye sus propias tensiones y emociones.

Así pues, en mi etapa universitaria, maestros como Walter Gropius, Mies Van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Hugh Stubbins, Marcel Breuer, Buckminster Fuller y Le Corbusier influenciaron muchísimo para formar mi base de arquitecto.

Después, la admiración y el contacto personal que disfruté con amigos como Francis X. Gina, Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx, George Rockrise, I. M. Pei, Laurence Halprin, entre otros, han sido ejemplos determinantes en mí actuación, tanto en el campo de la arquitectura como del diseño urbano. El hecho de haberlos conocido, de poder haber hecho una alternancia de habilidades y experiencias, ha sido lo más enriquecedor en mi re-confirmación como profesional ante los problemas de la vida, ante las personas que confiaron en mí y ante la sociedad venezolana en general.

He llegado hace muchos años a la conclusión de que la arquitectura, sin el “diseño urbano”, no es completa. Me preocupa que hoy continuemos pensando en piezas de arquitectura aisladas de su entorno, como si la ciudad se tratase de una galería de objetos. Es por eso que, con alarmante frecuencia, no se actúa en pro de mantener y buscar el perfeccionamiento de la ciudad. La ignorancia y el egoísmo nos separan cada día más de la obligación que tenemos de ayudar a forjar una comunidad.

JMJ: ¿A quien considera como maestros latino-americanos?

TJS: Cuando viajamos, nos damos cuenta que nos queda mucho por ver y que cuanto más hacemos, menos conocemos. Por eso no me siento capaz de nombrar maestros de la arquitectura latino-americana, porque son muchos los arquitectos por los cuales tengo admiración en nuestro Continente (además, lamentablemente, conozco muy poco de sus personalidades). De ahí mi cuidado en no omitir a muchos maestros que aún no conozco.

JMJ: ¿Como arquitecto viajero que usted es, cuales son los mayores estímulos recibidos en sus innumerables viajes por la superficie del planeta?

TJS: Desde muy joven me atrajo observar todo; soy curioso por naturaleza y me di cuenta de la enorme diferencia que existe entre lo instantáneo de una foto y el poder de examen y análisis que representa un croquis, un “sketch”. La fotografía puede deformar un ambiente, dependiendo de la intención del fotógrafo, y la gente siempre tendrá que aceptarla como tal. Un croquis, por el contrario, permite alterar situaciones y entender mejor el espacio observado; el hecho de movernos unos centímetros, escuchar ruidos y cambios de tonalidad, de lugar; esto hace una inmensa diferencia.

He tenido la suerte de poder organizar mi vida para viajar hasta donde me ha sido posible, y siempre que me sea posible. Como arquitecto siento continua preocupación por el ambiente donde vivo y veo que no hacemos gran cosa para superarnos, a pesar de contar con increíbles recursos.

He querido viajar para oxigenarme, pero lamentablemente lo que he encontrado en esta última década es una triste realidad y, lejos de disfrutar con lo esperado, he sentido profundos desengaños. Me produce pena lo superficial del contraste entre el ideal y lo práctico en la mayoría de las exuberantes soluciones que llenan los espacios urbanos de las grandes ciudades del primer mundo. Por el contrario, es muy estimulante admirar como otras disciplinas técnico-sociales (tales como la comunicación, el transporte y las técnicas constructivas) han conseguido y continúan mejorando situaciones relativas al sprawl, a las dificultades de desplazamiento en la ciudad y a la falta de adecuación climática, que evidencian la triste realidad urbana.

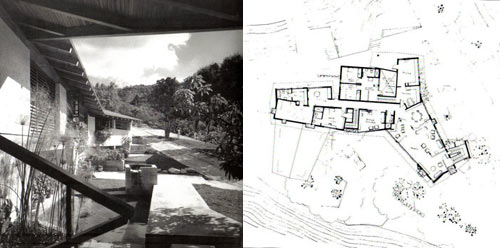

JMJ: ¿Cómo definiría a la “Casa Venezolana”, si es que existe algo que pudiésemos denominar de esta manera?

TJS: Complejo tema que difícilmente se puede resumir. La casa venezolana representó una solución al problema de la residencia y funcionó como morada estable por excelencia, hasta que perdió su encanto con la presencia del automóvil, para convertirse en uno de los más críticos desajustes del problema social de nuestros días.

Este trauma universal hizo que la casa perdiese su función social, y por haber vivido este problema del desparramo y la congestión muy duramente en Caracas, puedo afirmar que ha sido un proceso de inspiración positiva en muchas de mis obras, en el sentido de obligarme a pensar en enfrentarlo.

JMJ: Cómo piensa que debería ser tratada la vereda, un serio problema en Caracas?

TJS: Es verdad que la situación a la que hemos dejado llegar un elemento urbano tan determinante como es la vereda, es un síntoma del caos en el cual vivimos los caraqueños. En el mes de septiembre de 2002 (N. de la R.: con posterioridad a la realización de esta entrevista), respondiendo a una proposición mía, habrá unas sesiones de trabajo en el curso de Maestría de Diseño Urbano de la Universidad Metropolitana, con el objetivo de discutir en torno de la cuestión “¿qué es una vereda?”.

La iniciativa que he propuesto es con el fin de reunir varios grupos (a modo de brainstorming) en los cuales se convoque a sociólogos, psicoanalistas, urbanistas, arquitectos y todo profesional que desee representar a la sociedad de Caracas.

El objetivo es tratar de definir la vereda para este conglomerado de millones de habitantes, aparentemente “conformes” con el desorden que nos viene caracterizando por demasiado tiempo.

JMJ: ¿En que direcciones cree que debería invertirse tiempo, esfuerzos y recursos en el campo de la investigación, en las áreas de Arquitectura y del Urbanismo en nuestro Continente?

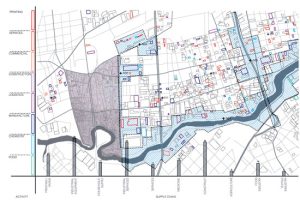

TJS: El problema más grave que enfrentamos en las nuevas ciudades (en toda América Latina) es la del “Urbe Oportunismo” (parcelamientos irregulares o en áreas de protección, zonas de invasión, zonas de “ranchos”, favelas, etc.). Hasta que no sea enfrentada esta realidad, no podremos dormir tranquilos pues día a día la situación empeora.

Es la prioridad por excelencia, se trata de una situación producto del desinterés, de no haber percibido su complejidad, y que hoy nos angustia. Cada día que pasa se torna más improbable superar este fenómeno. ¿Podremos hacerlo de modo inteligente y efectivo?

Aquel arquitecto que de alguna forma se haya implicado en esta realidad, no podrá volver a ejercer su profesión libremente como hasta ese momento venía haciendo, pues habrá de sentirse culpable de no haber actuado oportunamente. Es una responsabilidad de toda la Sociedad, sin excluir edades ni credos, lo que incluye políticos y militares. Se trata de una emergencia del más terrible enemigo, que si no es combatido sabiamente, paralizará cualquier Razón Social.

La inversión de esfuerzo requerido es de gigantescas proporciones y no creo que exista sociedad alguna que se haya apercibido del asunto. Es de tal naturaleza la gravedad del problema, que hemos de admitir que es de dudosa solución. No es un asunto de arquitectos o urbanistas solamente; admitimos que se requiere de un Mega Equipo y a través del cual, toda la sociedad debe actuar con determinación y urgencia. Es de esperarse que las sociedades y colegios de profesionales acuerden y no continúen enmudecidos ante el tema.

JMJ: ¿Cómo sintetizaría sus principios orientadores para la práctica de la profesión?

TJS: ¡No me apartaría de lo que acabo de decir, pues como tantas veces hemos conversado, ahí está el problema! Tu me has dicho muy claramente dos frases que me han impactado profundamente: “El proyecto fundamental es un proyecto de Ciudad y no de viviendas o de oficinas”. Y la otra, refiriéndonos al tema que nos ocupa con tanta vehemencia y dedicación: “En términos urbanos, la primera cosa es “hacer” barrio, a través de la arquitectura”. Sinceramente, creo que es dentro de este orden de pensamientos que debemos actuar, si queremos tener el campo libre y una mente clara para poder formular una renovación urbana consistente.

JMJ: ¿Existe para usted alguna cosa que pudiese llamarse Arquitectura Latino-Americana?

TJS: Vuelvo a hacer referencia a la publicación de 1944 “Brasil Built”. Si en ese extraordinario momento un grupo de arquitectos brasileños pudo llamar la atención a nivel mundial, ¿porque no hacerlo ahora?

Analicemos su ejecutabilidad, pues no se trata de resucitar el mismo tema. ¿Que ganaríamos con hacer edificios que llamen la atención si de eso estamos empachados por causa de la globalización sin criterio?

Personalmente, creo que la actual arquitectura común a toda América Latina es el rancho, la favela, o chabola, o como sea denominada en cada país. Este tipo de “arquitectura” se encuentra en cada uno de nuestros países; sus habitantes pasan de frontera en frontera, sus constructores tienen niveles de instrucción muy similar, las condiciones de sus moradores son casi idénticas y crece de una manera rápida al margen de cualquier normativa nacional.

Ahora bien, el hecho de que esta “arquitectura” no sea la más adecuada, la que mejor ayude al hombre en su superación, nos debería hacer pensar y actuar con mayor convicción. El problema es que con mucha frecuencia vemos que en la ciudad hemos asimilado la facilidad y economía de este tipo de “arquitectura”, hasta “favelizar” también nuestros espacios.

Indiscutiblemente, estamos invadidos por la anarquía urbana y el tiempo está contra nosotros. Cada día la invasión informal de áreas pseudo-urbanas crece como una sombra densa e imposibilita evitar la decadencia urbana.

Tenemos excelentes profesionales, capaces de liderar una acción Latino-Americana a nivel continental. Mas en tanto no borremos la imagen que hoy nos caracteriza, esa continuará siendo la etiqueta de nuestra arquitectura.

¿Tendría alguna razón sustentable diseñar centros o sub-centros urbanos con todos sus servicios, en tanto este fantasma nos siga invadiendo y controlando? Jamás lo conseguiremos si no cambiamos de actitud.

Para poder hacer de nuevo arquitectura tendremos que ser otro tipo de ciudadanos; profesionales que podamos sentirnos orgullosos de haber vencido… ¡El tiempo dirá!

TS, Entrevista: JMJ

De Jorge Mario Jáuregui, ver también en café de las ciudades:

Número 70 I Política de las ciudades (I)

La urbanización del Barrio Carlos Mugica, de Retiro I Un debate recurrente y la opinión de Jorge Jáuregui I Marcelo Corti

Número 58 I Arquitectura de las ciudades (I)

URDIMBRES: la favela es el lugar del puro devenir I Una estrategia de reconquista de la ciudad en la 12 DOCUMENTA de Kassel I Jorge Mario Jáuregui

Número 19 I Tendencias – Política

Favelas en la ciudad: articular, no separar I Los muros de la vergüenza (II). I Jorge Mario Jáuregui

Número 12 I Entrevista

“Políticas para construir ciudad, no para hacer casitas” I Jorge Jáuregui y el programa Favela Barrio, de Río de Janeiro. I Jorge Jáuregui