Para Marina Waisman, el Centro Cívico de Santa Rosa era “un Chandigarh vernáculo en medio de la pampa” (la pampa como concepto geográfico, además de La Pampa como el territorio nacional argentino convertido en provincia en 1952). El concepto vale como humorada en el marco de una reflexión irónica sobre la arquitectura argentina, pero poco explica sobre la obra que realmente construyó Clorindo Testa para albergar la vida institucional de la nueva provincia, hace ya más de 50 años.

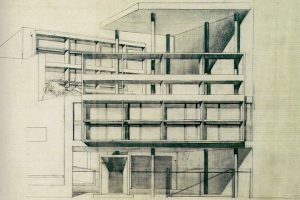

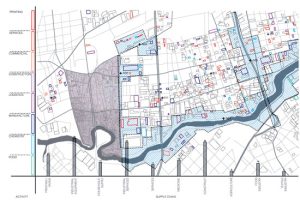

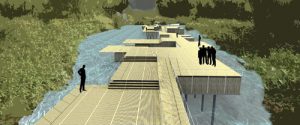

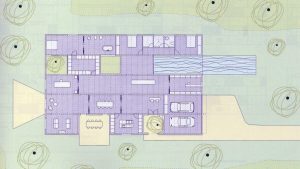

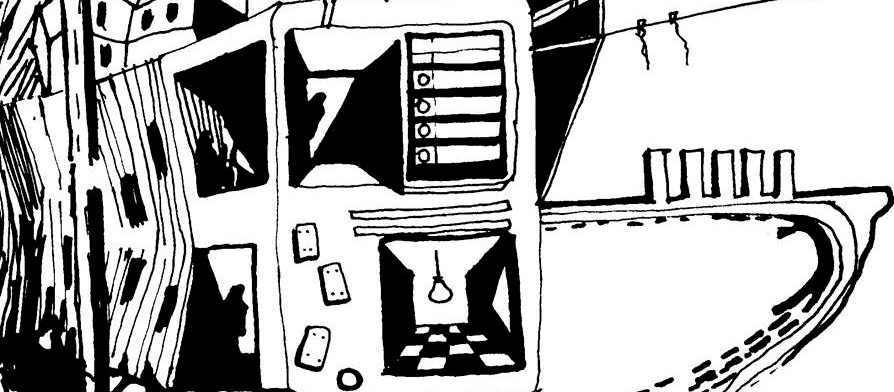

El capitolio pampeano es, más allá de la mera referencia epocal a la estética brutalista del Le Corbusier de post-guerra, una delicada pieza urbana y corona a la perfección el principal eje urbano de Santa Rosa: el Boulevard San Martín, que conecta con la Plaza fundacional y con la Laguna Don Tomás en un recorrido de apenas 2.000 metros de extensión. Testa aprovecha la suave pendiente de la ciudad y una ondulación natural del terreno para generar unas serenas vistas al boulevard (hoy ofuscadas por la pésima resolución del monumento al guardia de frontera). El parque cívico, que mucho ganaría como parque de resignarse algunas plazas de estacionamiento y asumir la vocación urbana del espacio, es el centro de la composición. En su concepción, Testa resistió la tentación barroca tanto como la corbusiana: no hay remates perspectívicos ni juegos de “volúmenes bajo la luz”.

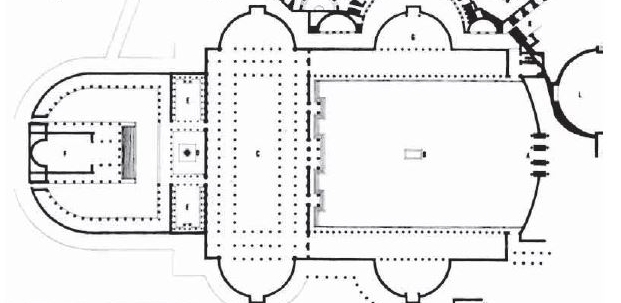

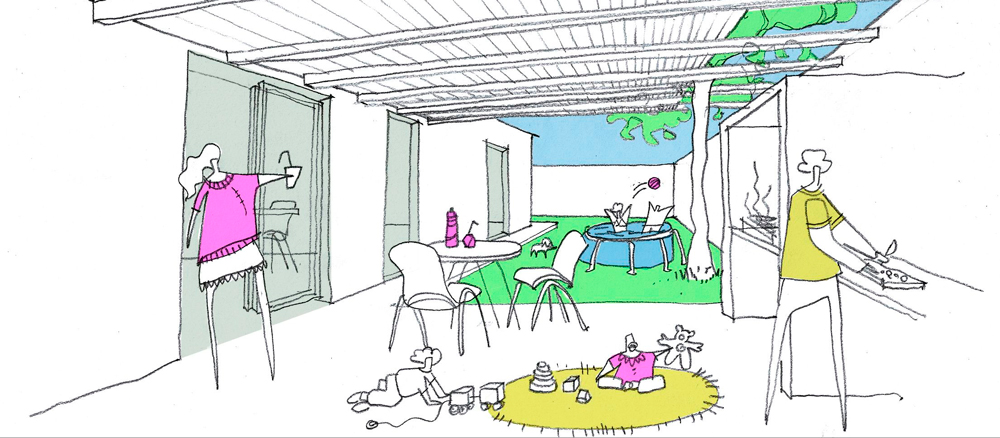

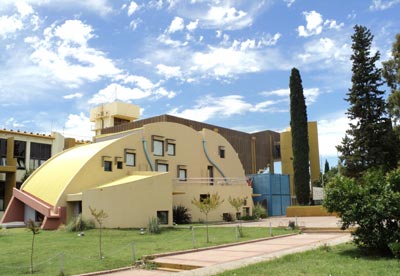

La resolución compositiva de las sedes de los tres poderes republicanos, en cambio, se inscribe plenamente en la tradición mediterránea, conformando recinto a la manera de una piazza verde. El remate de la composición, viniendo desde el boulevard, es un pórtico que enmarca la continuidad de las vistas hacia el verde. La inmediatez del entorno residencial en una ciudad intermedia permite la superposición de escalas entre lo monumental y lo barrial: unos niños volviendo de la escuela, algún romance adolescente, la vida de los parques…

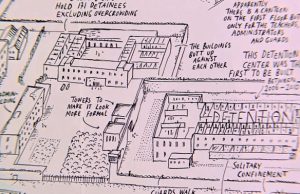

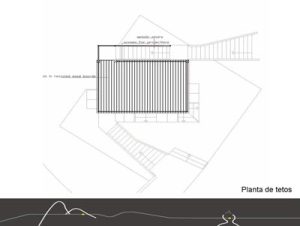

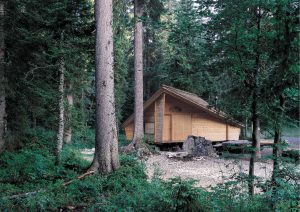

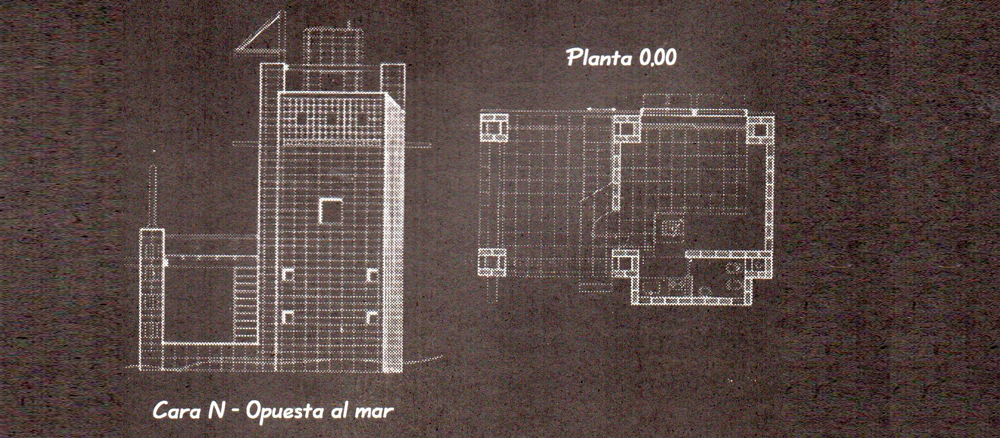

Al planteo original del trabajo premiado en el concurso de 1956 (ganado por Testa en sociedad con Boris Dabinovic, Augusto Gaido y Francisco Rossi) se superpusieron distintas intervenciones de completamiento y modificación. La más reciente es la que el mismo Testa, asociado a Miguel García, desarrolló en el 2006 para la sede de la Biblioteca Legislativa. Las formas escultóricas, las fachadas de brise-soleil y las rampas dejan lugar a una nueva estética que surge de (pero no se agota en) la referencia al galpón: el techo liviano como definición estructural, las canaletas y conductos pluviales como elemento de expresión, las ventanas aleatorias. En los ´50, el Palacio de Gobierno era un “barco varado en la pampa”; más risueño, más personal, el Testa del siglo XXI propone un “armadillo” como referencia simbólica a la fauna local. Del hormigón al tinglado, el “arquitecto artista” por excelencia en el panorama argentino propone, silenciosamente, una tranquila aceptación de lo provisorio como condición tecnológica de un país emergente (como irónicamente demuestra la actual terminal de ómnibus, a pocos metros de la biblioteca).

Basta compararlo con el gesto autoritario del EAC porteño en la dictadura (hoy reserva ecológica), el anodino burocratismo de su antecedente mendocino o las propuestas fragmentadoras en marcha para Córdoba y San Luis: el Centro Cívico de Santa Rosa es el más logrado ejemplo de urbanidad administrativa en la arquitectura argentina desde los trazados de La Plata y las ciudades decimonónicas del Departamento de Topografía de Buenos Aires.

MC

Sobre el Centro Cívico de Santa Rosa, ver también el ensayo Clorindo Testa: os projetos para o Centro Cívico de Santa Rosa, La Pampa (1955-2006), de Cláudia Piantá Costa Cabral y Cassandra Salton Coradin.

Sobre Chandigarh:

Número 82 | Lugares (II)

City Beautiful Chandigarh | Incredible India (V) | Laura Wainer

Y sobre la aplicación americana del pensamiento arquitectónico de Le Corbusier, ver también en café de las ciudades:

Número 46 | Arquitectura de las ciudades

Le Corbusier: los viajes al Nuevo Mundo | Cuerpo, naturaleza y abstracción. | Roberto Segre

Número 57 | Arquitectura de las ciudades

El autor y el intérprete | Le Corbusier y Amancio Willliams en la Casa Curutchet | Daniel Merro Johnston

Número 77 | Arquitectura y Planes de las ciudades

Los muchachos corbusianos | La red austral: Le Corbusier y sus discípulos en Argentina, según Liernur y Pschepiurca | Marcelo Corti