Crónica de una tesis

Una nota de la periodista Karina Niebla en elDiarioAR, actualizada luego con posteos en su cuenta de la ex Twitter, narra la situación de abandono, degradación y desamparo que atraviesa la terminal de ómnibus de Retiro, la más importante de Buenos Aires. La terminal “es, ante todo, maltrato. No sé si cuesta más llegar, irse o quedarse. Tampoco sé por qué fue olvidada por cada gobierno”, señala Niebla. También recuerda la irregular condición administrativa de la concesión a la empresa TEBA, que “gestiona” el predio desde hace más de 30 años y cuyo contrato vencido en enero de este año fue prorrogado informalmente, según parece (sí, según parece, porque no hay información oficial).

La situación no es mejor en el resto del complejo urbano de transferencia, que incluye tres estaciones ferroviarias y decenas de paradas de colectivos locales, metropolitanos y regionales. La única intervención del gobierno de Jorge Macri fue la erradicación de puestos callejeros; estos al menos establecían una vigilancia informal que atenuaba la sensación de inseguridad imperante en la avenida Ramos Mejía. En este entorno no hay policía (detalle sugestivo que alimenta teorías conspirativas sobe acuerdos y complicidades con la delincuencia organizada), la iluminación es errática y abundan las escenas intimidantes de lumpen-marginalidad explícita. El solo hecho de cruzar la Plaza San Martín para llegar a Retiro ya es una aventura de riesgo desde el crepúsculo al amanecer.

Las frecuencias de los servicios ferroviarios sufren recortes periódicos, con servicios nocturnos cada vez más restringidos e intervalos prolongados durante la mañana y la tarde. Los ómnibus con rumbo a La Plata ya no paran en la terminal ni frente a ella, lo hacen frente a la estación del Ferrocarril Mitre, sin cartel alguno que lo indique y sin que Google Maps tenga noticia del cambio.

La consecuencia es la pérdida de atractivo del transporte público como opción de movilidad metropolitana. Aun a disgusto por las dificultades que implica el traslado en auto (que no solo es malo para el ambiente sino incómodo para sus usuarios), mucha gente volvió a esa opción para evitarse las ominosas condiciones del regreso nocturno. Pero es una opción que solamente puede ser tomada por quienes disponen de auto; el resto es “clientela” cautiva de robos y arrebatos. En definitiva, no son solamente el anunciado levantamiento de ciclovías y el estancamiento de la red de subterráneos las malas políticas que hacen involucionar las condiciones de la movilidad sostenible en Buenos Aires.

MC (el que atiende)

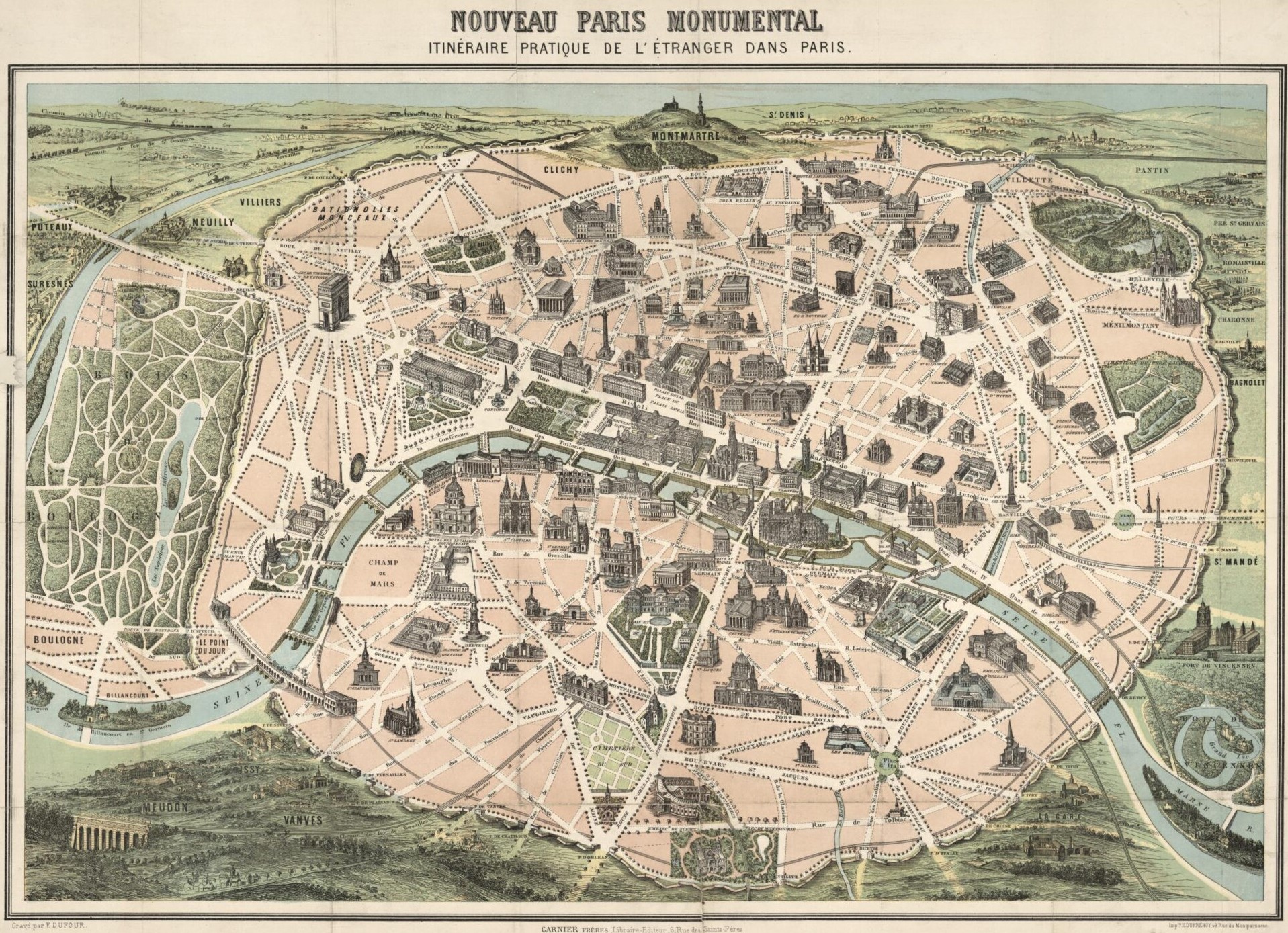

Foto de portada: Atardecer en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, borde feliz de la ciudad (pero no final feliz, sostiene Carmelo Ricot en su nota de este número).