N. de la R.: En este número la sección queda a cargo de Celina Caporossi, con quien colaboré en la búsqueda de algunos datos y estadísticas incluidos en la nota, y a quien acompañé en su reciente viaje a Australia en el marco del Programa COALAR del PIA.

CIP

Recuerdo que cuando era casi adolescente me fascinaba leer y releer los cuentos compilados en El Péndulo, una excelente revista de culto que durante la década del `80 no solo fue reuniendo los mejores cuentos de ciencia ficción sino que colaboró a pensar y desarrollar el género (para el que le interese, encontré con satisfacción que se pueden leer online).

En mi memoria, ya olvidados los autores y los detalles que aparecían en la revista, han perdurado sin embargo fragmentos, la esencia de una idea o un “color narrativo” especial de sus historias, y tan solo ha bastado por asociación un hecho o suceso real para recuperarlos. Tal vez ese poder asociativo sea la potencia central de ese género (no es casual el subtítulo de la revista: entre la ficción y la realidad), porque la ciencia ficción parecía poder concentrar en sus trazos gruesos todo el espectro de los anhelos y preocupaciones que como humanidad teníamos desde mediados del siglo pasado.

Tal vez por eso, después de regresar de un recorrido increíble por la increíble Australia, –tres ciudades en tres semanas– y un contacto directo con el mundo de la planificación australiana gracias a la invitación del PIA, nuevamente recordé un cuento largo leído hace ya mucho y cuyo autor nunca retuve. Este describía un Paris doble, dos ciudades que convivían en el mismo espacio temporal pero en dos dimensiones distintas. Una era la copia distorsionada de la otra, las diferencias eran visibles para el autor, narrador omnipresente, y por ende para el lector, pero no para sus habitantes, que desconocían unos la existencia de los otros. Un acontecimiento menor pone a sus protagonistas principales en relación y la sospecha de una existencia paralela comienza a modificar sus vidas.

Australia ha sido para la sociedad argentina nuestra imagen espejo, allí donde hemos concentrado nuestras ilusiones perdidas. Un posible destino, un buen resultado, “seríamos Australia si…” y la frase se completa con distintos momentos políticos y económicos de nuestro pasado o presente, a los cuales cargamos de la responsabilidad del fracaso de no “poder ser un país en serio”. Ese paralelismo se funda en algunos hechos objetivos y otros no tanto: la posición en el hemisferio sur de los dos países, su aislamiento territorial (mucho más acentuado en Australia, que carece de vecinos fronterizos) y sus grandes superficies “vacías”. Y el desarrollo de ambos países a partir de la inmigración europea, con una población y una forma de desarrollo principalmente urbana.

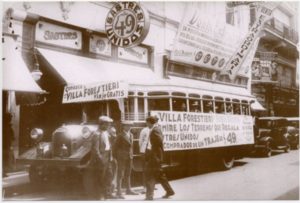

Néstor E. Stancanelli, licenciado en economía política, ex embajador argentino y doctor honoris causa en Australia (recientemente fallecido), dedicó parte de su trabajo a aportar una lectura comparativa entre los dos países desde un enfoque político económico (cumplió un papel central en la creación del ANCLAS, Australian National Center for Latin American Studies). En su ensayo titulado precisamente “Convergencias y Divergencias”, destaca las similitudes en el rol que los dos países jugaron dentro del modelo internacional de economía abierta desde fines del siglo XIX hasta la crisis del ´30. Stancanelli señala: “políticamente ese modelo se vio afianzado desde el punto de vista interno, tanto en Australia como en Argentina, por sendos ordenamientos constitucionales, desde 1853 en nuestro país y desde 1900 en Australia. Otro aspecto significativo estuvo dado por la inversión pública en infraestructura, en gran parte apoyada por la financiación externa, la formación de burocracias públicas capacitadas y el establecimiento de importantes sistemas de educación gratuita y obligatoria y de acceso a los servicios de salud pública, que sentaron las bases para la integración de la inmigración a sus países de adopción”. En este sentido, los dos países se encontrarán a principio de siglo XX con una población de origen europeo –aunque en el caso de Australia no inmigrantes sino “nativos” – y similar en número (3,7 millones Australia; 4,7 millones argentina) y con un rol equivalente en el contexto internacional: proveer al mundo de materias primas e importar o desarrollar tecnologías con muy baja participación local y fuerte control extranjero. Milciades Peña, en el recientemente editado “Historia del Pueblo Argentino” analiza: “Argentina podía importar directamente todos los elementos técnicos que habían hecho la grandeza inglesa; podía saltar del caballo al ferrocarril sin repetir la evolución de los medios de transporte; podía importar maquinaria industrial moderna sin repetir la evolución que va del artesanado a la manufactura y a la fábrica. Inglaterra necesitaba exportar capital, La Argentina necesitaba importarlo”.

Estas líneas paralelas parecen bifurcarse a partir del ´30, acentuándose las diferencias hasta hacerlas irreconciliables, según Stancanelli, después de los ´70. Se cumple de alguna manera la paradoja del historiador Halperin Donghi “Argentina tiene desde el ´30 en adelante un gran futuro en su pasado”.

Desde el punto de vista político-institucional, Australia adopta una monarquía constitucional con el titular de la Corona Británica como Jefe de Estado, con el título de Rey o Reina de Australia, lo que le permitió mantener fuertes lazos con Inglaterra y a través de ella al mundo occidental. La estabilidad política administrativa australiana, basada en el legado británico, confrontará con los vaivenes de la clase política argentina, que desde el ´30 alternará cortos períodos democráticos con golpes militares y dictaduras. En todos esos años de ejercicio democrático, desde la conformación de la Federación o Commonwealth en 1900, Australia fue consolidando una “burocracia profesional” de apoyo y sostén a las instituciones políticas, que permitió consolidar socialmente el territorio. En contraposición, la Argentina ha sufrido fuertes contrastes institucionales, sociales y económicos que han dificultado su crecimiento y la continuidad de políticas territoriales propias. Estas disociaciones entre política, economía y territorio serán una realidad compartida con el conjunto de países Latinoamericanos que integran la región y cuyo centro de poder ya no es Europa sino Estados Unidos como país dominante.

El rol del Estado parece haber tenido también evoluciones diferentes: mientras en el caso australiano fue consolidando una clase nacional fuerte con un estado activo promoviendo inversiones “dirigidas al mantenimiento y modernización de la infraestructura, la educación y la investigación”, bajo políticas de fuerte carácter democrático y redistributivo, el caso argentino parece haber sufrido una evolución inversa. “La experiencia de Argentina indica que el Estado se caracterizó por un fuerte intervencionismo en materia de política de ingresos y debilidad en la conducción de las transformaciones estructurales”, explicará Stancanelli. Lo cierto es que hoy los números dejan al descubierto las enormes diferencias actuales; acá van algunas muestras: el PBI per cápita es de 3 a 4 veces más alto en Australia, (como muestra, en el 2005 el PBI de Australia superó en el 167% al de Argentina); el desempleo, en sus cifras más optimistas, es el doble en Argentina con respecto a Australia, y mientras Argentina ha visto caer su lugar al 34 en el Ranking de Alto Desarrollo Humano que realiza Naciones Unidas (en función de índices de alfabetización, PBI, esperanza de vida, matriculación escolar, entre otros), Australia ocupa el número 3.

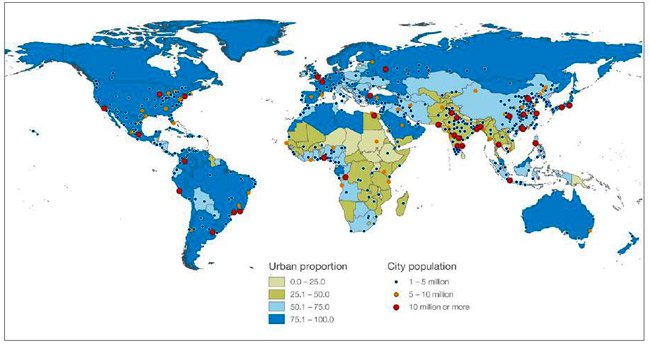

Si observamos el proceso de urbanización de los dos países, las ciudades juegan un rol central, con sociedades fuertemente urbanizadas en los dos casos. Sin embargo las diferencias que evidencian los números también se visibilizan en la estructuración del territorio, dando como resultado agendas distintas que requieren de objetivos y desafíos diferentes. En este sentido, los cambios de estas primeras décadas del nuevo siglo parecen encontrarlos en posiciones y contextos muy distintos, aun cuando los dos países jueguen un rol complementario en el mapa del mundo.

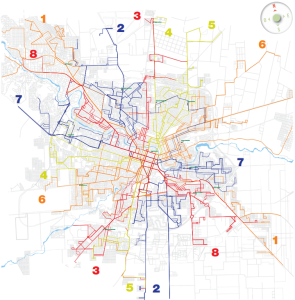

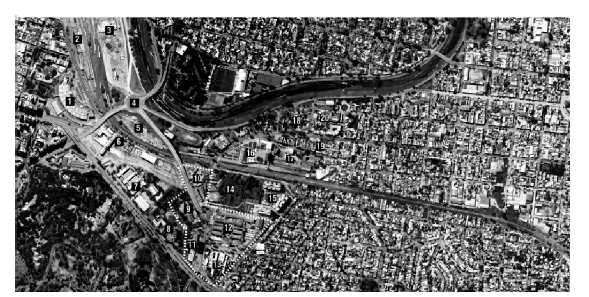

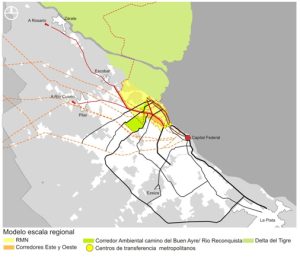

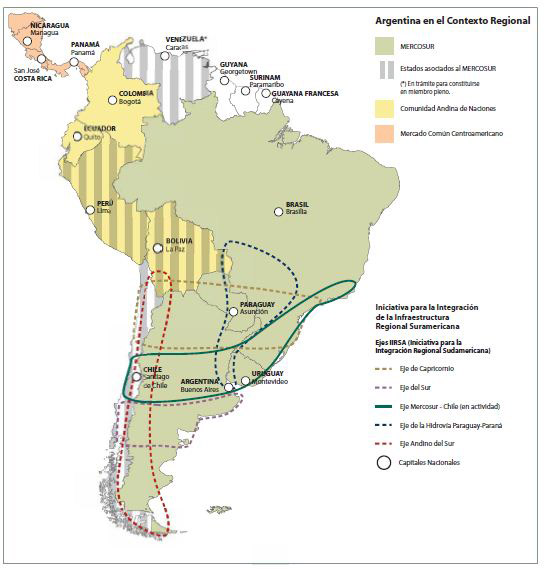

Para comprender el proceso de urbanización argentino –tanto en sus déficits como en sus potencialidades y sus nuevos desafíos– es necesario encuadrar al país en su contexto latinoamericano. Los desequilibrios políticos-territoriales que produce la concentración de población y recursos alrededor de Buenos Aires (más de la cuarta parte de la población argentina) con muy pocas ciudades intermedias y regiones casi despobladas, son uno de los emergentes de las dificultades para establecer políticas redistributivas. Este modelo macrocefálico, de concentración económica, política y poblacional, lo acerca a la realidad latinoamericana: la predominancia de mega-metrópolis de difícil gestión y con grandes déficits estructurales (infraestructura, transporte, vivienda, etc.).

En un interesantísimo análisis sobre la Planificación en Latinoamérica, Coraggio nos aporta algunas claves que tal vez ayuden a entender algunas diferencias: “…(a partir de la década del ´90) La bandera de la equidad interregional pareció perder relevancia en países en que la pobreza devino crecientemente un problema urbano, principalmente dentro de las grandes ciudades, problema considerado políticamente prioritario por su amenaza a la gobernabilidad del sistema. Libradas al juego de fuerzas del mercado, con zonas de alta productividad o no, las regiones y sus redes de centros parecieron perder su unidad, fragmentándose internamente y entre sí como consecuencia de los cambios sociales y económicos que acompañaron la reestructuración tecnológica y organizativa asociada a la globalización.”

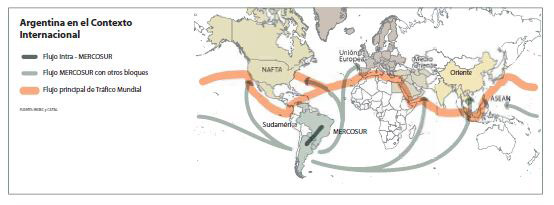

En este sentido, los vínculos regionales –principalmente el Mercosur, fortalecido con la integración de Venezuela y el crecimiento brasileño– plantean nuevas posibilidades para influir en el mapa, aun cuando parecen difíciles sin profundos cambios políticos que posibiliten inversiones infraestructurales de escala. Al respecto, no es casual la expresión de deseo resumida en el PET (Plan Estratégico Territorial 2008): “La dinámica de integración regional que se sucede en el marco del MERCOSUR, da inicio a un proceso de refuncionalización de los flujos comerciales. En este marco se configuran nuevos corredores de transporte, los que se comportan como franjas de articulación territorial que potencian procesos de desarrollo en las regiones que atraviesan. Estos cambios introducen nuevos factores de localización en materia de actividades económicas y población y, como consecuencia, si bien la estructura territorial radio-concéntrica sigue prevaleciendo, podrían marcar un reacomodamiento de los procesos socio-productivos en el territorio”.

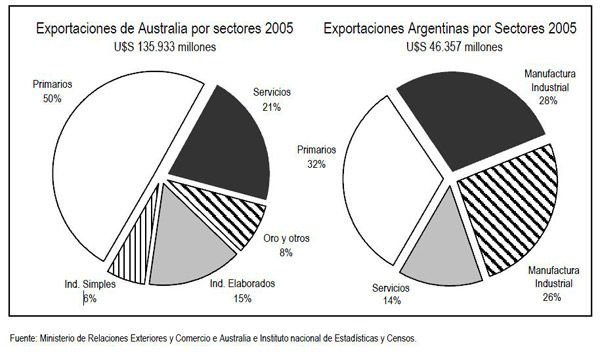

Australia presenta una posición geopolítica diferenciada. Políticamente se vincula directamente con los intereses británicos, pero con cada vez más influencias e intereses comerciales con Asia, su región de inserción. Como expresaba Glenn Withers en el Seminario “John Fogarty. Análisis comparativo entre Australia y Argentina desde mediados de los años ´70”, organizado por la UBA y la ANU en el 2007:“considerando que los dos países (Argentina y Australia) se caracterizan por la distancia al resto del mundo, a raíz del crecimiento de Asia esa distancia se movió favorablemente para Australia, reduciendo el aislamiento y mejorando el aprovechamiento de economías de escala”. Esta consideración parece ser estructural a la hora de pensar el territorio australiano. En el documento “Estado de las Ciudades Australianas 2012, producido por el Departamento de Infraestructura y Transporte del Gobierno nacional, se afirma: “Las implicaciones del crecimiento y la urbanización futura en Asia son importantes para Australia, ya que se desplaza el centro de gravedad de la población mundial hacia nuestra región… Se prevé que la creciente urbanización en Asia va a conducir a aumentar la demanda de energía y de los recursos minerales de Australia (Commonwealth de Australia 2012). Esta situación presenta también grandes oportunidades en el sector servicios”.Para algunos especialistas, esta ventaja comparativa localizacional ha acentuado el crecimiento en el sector de los servicios (exportaciones de servicios educativos, financieros, de transporte, de turismo y de informática) en detrimento del manufacturero. (1,2% de las exportaciones mundiales en 2005, contra el 0,3% en Argentina en el mismo año). El gobierno australiano ha ido implementando una política decidida a aumentar las ventajas en este sector, con fuertes inversiones para mejorar “la oferta y calidad de los recursos humanos, la inversión en infraestructura, transporte, comunicaciones y energía, el aumento del gasto educativo y el fomento a la inversión empresarial destinada a la innovación tecnológica”.

En este sentido, las ciudades australianas cumplen un rol principal y esta reconversión de industria manufacturera a servicios especializados para el mundo global, sumada a la tradición institucional de articular metas a largo plazo con políticas de desarrollo, es una clave para entender muchas de las políticas que sustentan el desarrollo urbano.

Australia es fundamentalmente un territorio gestionado a partir de sus ciudades, quienes no solo concentran la mayoría de la población sino su capital social, cultural y económico. En un territorio tan vasto y despoblado y con una historia reciente, las ciudades han sido el origen del asentamiento de la población y por lo tanto constitutivas en la identidad como país. Si las diferencias sociales se expresan en la división del territorio –solo el 30% de los pueblos originarios habita las ciudades y sus condiciones de vida son muy inferiores al resto de la población–las ciudades presentan una altísima calidad de vida, muy homogéneas en distribución e ingresos y con acceso igualitario a los servicios básicos.

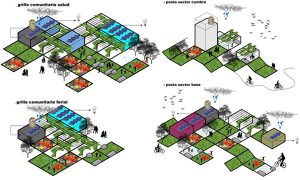

La decisión de crear Canberra a comienzos del siglo XX, una ciudad nueva que oficia de capital nacional resolvió en gran medida las competencias entre Sídney y Melbourne. La derivación de las decisiones políticas nacionales a una tercer ciudad equidistante, sumado al fuerte poder decisional que poseen los estados de la Federación o Commonwealth de Australia, contribuyó a generar un relativo equilibrio entre ciudades y una redistribución de los recursos urbanos. Una de los temas aparentemente centrales, a juzgar por los documentos elaborados por el Gobierno nacional pero también visibles en un recorrido rápido por sus ciudades, es cómo reforzar las “ventajas de aglomeración urbana”, no en términos de cantidad de población específicamente sino de empleo. “La capacidad atractora de las industrias –de servicios– hacia las ciudades puede revertir la tendencia a la dispersión característica de la década del ´60”. Desarrollos como los de Parramatta o Barangaroo en Sídney o los Docklands en Melbourne parecen confirmar esta tendencia.

En este sentido, las ciudades se posicionan como “centros atractivos” para su población y para el mundo dentro del nuevo paradigma globalizado. El capital se concentra en las ciudades pero, por efecto de la presencia de un estado líder y de tradición democrática, con fuerte carácter redistributivo. En este contexto, la planificación urbana y territorial cumple un rol principal como verdadero instrumento de gestión, articulada en sus distintos niveles –nacional, estatal y local– con un monitoreo y una revisión de metas permanentes. Los problemas son desafíos a futuro y el Plan una herramienta activa para todos los sectores públicos, privados y actores sociales. Esta voluntad y apuesta hacia “lo urbano” se ve reforzada en las discusiones actuales sobre la densificación versus la dispersión urbana, el transporte y las infraestructuras y en la preocupación activa sobre la sustentabilidad o la valorización de todos aquellos componentes urbanos que colaboran a la habitabilidad urbana: el diseño del espacio público, las actividades masivas, la cultura urbana (Melbourne está declarada una de las ciudades más habitables del mundo y acaba de recibir la certificación de “carbono neutral”).

Los espejos “prolongan este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña”, dice Borges. Como el protagonista del cuento de ciencia ficción, la comparación permite proyectarnos más allá de nuestra realidad inmediata para encontrar otras. Desde el sur, Australia y Argentina tienen en común la voluntad de observarse, esa observación tal vez permita encontrar claves para entenderse y de esa voluntad de comprensión tal vez surjan puentes entre la ficción y la realidad.

CC

Celina Caporossi es Arquitecta, docente-investigadora FAUD-UNC, Prof. Titular Arquitectura 2D. Socia fundadora de Estudio Estrategias. Es Editora de 100 Cafés.

De su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 124 | POSICiones cordobesas

Tres ideas para Río Ceballos | Hacia la conformación de una Ciudad Parque | Celina Caporossi y Fernando Díaz Terreno (Estudio Estrategias)

Número 122-123 I Movilidad de las Ciudades

Civilizar, recuperar y conectar I Hacia un sistema integrado de movilidad en la Región Metropolitana Norte de Buenos Aires I Por Celina Caporossi y Fernando Díaz Terreno (Estudio Estrategias)

Número 118 | POSICiones cordobesas

Las tres Cañadas | Preservar, consolidar y proyectar | Celina Caporossi y Marcelo Corti

Número 103 | Proyectos de las ciudades

Proyecto 4 Plazas: renovación del eje central del barrio San Vicente en Córdoba | El barrio como unidad de gestión y planificación integral | Celina Caporossi

Número 102 | Proyectos de las ciudades (II)

Articulación y conexión territorial en Catamarca | Propuesta para la integración urbana de la Nueva Terminal de Omnibus | Celina Caporossi, Marcelo Corti y equipo de proyecto

Número 73 | Planes y Normativa de las ciudades

Planificación y crecimiento urbano en la ciudad de Córdoba | Acuerdos, disonancias y contradicciones | Celina Caporossi

Carola Inés Posic es comunicadora especializada en temas urbanos. Es corresponsal en Córdoba de café de las ciudades.

Sobre Australia, ver también en este número las notas La grilla y los parques, Sídney, lo mejor de ambos mundos, La creación de lugares para la gente y El sueño de los Griffin.

Sobre el Plan Estratégico Territorial argentino, ver también en café de las ciudades:

Número 66 | Planes y Política de las Ciudades (II)

El Plan Estratégico Territorial y la construcción de la Argentina deseada | La búsqueda de consensos para el despliegue territorial de la inversión pública | Marcelo Corti

POSICiones anteriores:

Ver la presentación del número 104 y las notas:

Número 125 I POSICiones cordobesas:

Los Barrios Parques tradicionales I ¿Decadencia o renovación? I Por Carola Inés Posic

Número 124 I POSICiones cordobesas

Tres ideas para Río Ceballos I Hacia la conformación de una Ciudad Parque. Por Celina Caporossi y Fernando Díaz Terreno (Estudio Estrategias)

Número 122-123 I POSICiones cordobesas

Después del apocalipsis… I ¿Puede el arte cambiar el mundo? I Por Carola Inés Posic

Número 121 I POSICiones cordobesas

Clorindo Testa y el galponcito argentino I De la tradición popular a la gran arquitectura I Por Celina Caporossi

Número 120 I POSICiones cordobesas

Algunas reflexiones después de la visita de Jordi Borja I Cómo producir ciudad en el nuevo contexto I Por Carola Inés Posic

Número 119 I POSICiones cordobesas:

“Sacar, poner, mantener” I Un balance de las obras en el área del FC Mitre. IPor Carola Inés Posic

Número 118 I POSICiones cordobesas

Las tres Cañadas I Preservar, consolidar y proyectar I Por Celina Caporossi y Marcelo Corti

Número 117 I POSICiones cordobesas

El poder de las palabras I Ciudad y sostenibilidad y Pepe Mujica en el Río + 20 I Por Carola Inés Posic

Número 116 I POSICiones cordobesas

Cerrando Barrios I El debate sobre la normativa que regula los barrios cerrados en Córdoba. I Por Carola Inés Posic

Número 115 I POSICiones cordobesas:

El Parque Tecnológico del Este I Pensar cómo crecer.I Por Carola Inés Posic

Número 114 I POSICiones cordobesas

Sobre la concepción de “lo público” I Una relectura del Diagnóstico para Córdoba de 1973. I Por Carola Inés Posic

Número 113 I POSICiones cordobesas

La sensación de un contrato roto I De ciudades, trenes, tormentas y catástrofes I Por Carola Inés Posic

Número 111/112 I POSICiones cordobesas

Norah Lange, la mirada transversal I O como reunir una biblioteca. I Por Carola Inés Posic

Número 110 I POSICiones cordobesas

Córdoba se va “de caravana” I … y vuelve hecha una urbe latina. I Por Carola Inés Posic

Número 109 I NUEVA SECCION: POSICiones Cordobesas

Renovarse es vivir I Las formas del crecimiento I Por Carola Ines Posic

Número 108 I NUEVA SECCION: POSICiones Cordobesas

¡Es tan difícil poder ver cine! I Habemus Papam y el Director desbordado. I Por Carola Inés Posic

Número 107 I NUEVA SECCION: POSICiones Cordobesas (I)

La paradoja de la conservación I El barco de Teseo encalla en las costas del Suquía I Por Carola Inés Posic

Número 107 I NUEVA SECCION: POSICiones Cordobesas (II)

Patrimonio y después I Miradas desde el sur. I Por Mariana Isabel Bettolli

Número 106 I NUEVA SECCIÓN: POSICiones Cordobesas

Los deseos de Villa El Libertador I Sobre barrios, elecciones y política I Por Carola Inés Posic

Número 105 | NUEVA SECCION – POSICiones Cordobesas

Belgrano de Alberdi: un pirata en primera I Fútbol y Ciudad I Por Carola Inés Posic

Número 104 | Planes y Política de las ciudades

El lugar de todos | Consideraciones sobre el área central de la ciudad de Córdoba | Fernando Díaz Terreno

Número 104 | Arquitectura y Política de las ciudades

Ciudad frágil, Peatonal frágil | Obras en Córdoba: ¿Ensañamiento o ignorancia? | Inés Moisset