Entre el 17 y el 20 de marzo participé como miembro de Aula Río de un tramo de la expedición Paraná Ra’Anga, editada por Graciela Silvestri, entre La Paz (Entre Ríos) y Goya (Corrientes). Ese viaje y lo que a mí y a mis compañeros nos aconteció lo he descripto aquí con la brevedad que me fue posible:

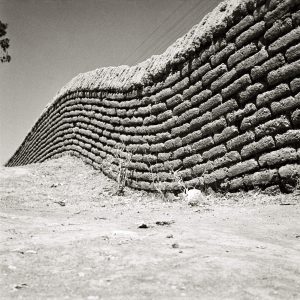

La Paz se extiende lineal sobre el río. Han generado un costanera baja, angostita, con mucha plantación sobre la barranca, esperando dejarla protegida con la vegetación para que no erosione. Arriba hay algunos miradores. Desde la Plaza principal, con el edificio municipal y un par de edificios positivistas decimonónicos (la Biblioteca, por ejemplo) las calles van bajando en moderada pendiente hacia el agua, en este caso el río y un arroyo sobre el que se asienta la población más pobre.

La iglesia, de vago estilo neogótico a lo Perret, compite en altura con la antena de telecomunicaciones, como ocurre en Goya. Hay un edificio de unos pisos de altura, ladrillero, interesante en su concepción volumétrica, y un casino con un cartel que recuerda las andanzas de Isidoro Cañones. En los jardines delanteros de las casas sobresalen los que abundan en plantas y flores, pero el arbolado de las calles no aprovecha las ventajas naturales. En el puerto hay galpones y grúas y sobresale un ensayo de arquitectura moderna bastante digno, en el edificio de la Dirección de Cultura y Turismo. Yendo hacia las termas hay un loteo con casas pretenciosas. Las termas tienen un amplio parque, un pequeño edificio vidriado al que se entra por el nivel de la calle y se baja a las piletas, que se suceden por orden de temperatura. Desde la primera pileta un cartel asegura, ominoso y con reminiscencias de película metafísica clase B, “usted está en el paraíso”.

Aquí Brown lo corrió a Garibaldi por el 41 y un siglo después unos hermanos Kennedy se alzaron contra Uriburu, que les mandó el ejército y la armada y mató a varios de los conjurados. Hoy se pelea contra la represa del Paraná Medio (exitosamente) y contra la “autopista de agua” en que se pretende convertir la Hidrovía. En el Museo, una señora Petra explica estas cosas (“queremos que los barcos se adapten al Paraná y no el Paraná a los barcos”) y otra señora cuenta la historia de los mansos chaná-timbú. La Paz es también la tierra del general golpista Pedro Ramírez y, más presentable, del músico y artista popular Linares Cardozo. Se conserva en el museo un paisaje isleño muy bonito que dibujó y en la plaza lo recuerda un busto.

El crucero Paraguay avanza con extrema lentitud (se dice que 4 km. por hora). Al salir del puerto esquiva un banco de arena (aparentemente se detecta por el remolino circular del agua) y se detiene unos minutos para desechar un camalotal con forma de letra Y, de unos 10 metros de extensión, que se había enganchado al ancla. El paisaje lo define la línea horizontal de la costa a ambos lados del río, de espesor variable según sea barranca o isla el borde que vemos, y lo que con el cielo ocurra (para el bañero de Saer en Nadie, Nada, Nunca, la percepción es otra y más desolada). Al dejar La Paz tenemos a un lado el perfil urbano, que se va poblando de luces y donde sobresalen sutilmente las grúas, la iglesia, la antena, la Municipalidad y el edificio de la plaza. Del otro lado se construye el crepúsculo, que no tarda en extender sus “rosados dedos” en competencia con una nube negra y cimarrona. A la noche, con la sola molestia de las luces del barco, es posible imaginar el cielo que vieron los chaná-timbú.

El barco tendrá unos 50 metros de eslora por 15 en su punto más ancho. Se entra por el nivel de estar y comedor, abajo hay un a especie de boite con sillones muy cómodos pero, en estos días, mucho olor a cera. Hay dos niveles de camarotes, muy cómodos, y en la cubierta una sucesión de decks y una pileta en el corazón de las galerías.

Pasan unas pocas chatas con contenedores o soja, un petrolero y botes de pescadores.

Las islas dan la sensación de que algo va a cambiar en el paisaje cuando se adivina su final, pero solo aparece una laguna o riacho que en todo caso establece una doble franja, con en el medio manchas de camalotales o pequeños islotes. Nos toca, es cierto, el tramo quizás menos poblado de la región.

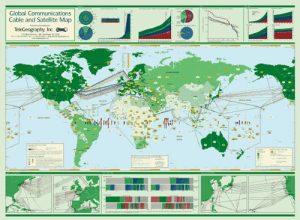

La altura de los bordes no alcanza a conformar recinto debido al desmesurado ancho del río. Entre las vueltas y las islas, es muy difícil que la mirada hacia adelante no choque contra un borde, eso le quita sentido procesional a la percepción, pero establece un mínimo sentido de resguardo. Cuando el barco se acerca a la costa el borde transparenta lo que ocurre tras los árboles, en general la típica situación de riacho o humedal. Se piensa entonces en un ancho aun más amplio del río, que envuelve la totalidad de la cuenca. Vacarezza, nuestro baqueano de a bordo (que además es periodista náutico y recorre permanentemente el Paraná) la estima en 40 kilómetros en algunos tramos.

Un par de antenas y las torres de la Iglesia nos alertan que llegamos a Esquina, pero al esquivar unas islas la perdemos de vista. Reaparece un rato más tarde con sus primeras luces que se encienden. Hay lluvia, viento del este y tormentas eléctricas. Los relámpagos iluminan las islas varias veces por minuto. El barco se retrasa. Varias veces amarramos sobre el margen correntino; un reflector ilumina dramáticamente la arboleda y sobre el haz de luz se evidencia la lluvia.

El jesuita Bartomeu Meliá nos da su charla sobre el pueblo guaraní. Lía Colombino nos explica después los conceptos de Tekooreí, manera de estar sin hacer nada, y Tekohá, el lugar donde nosotros podemos ser de la manera que somos. Ese lugar requiere un ojo de agua, un pedazo de selva y una elevación. En la mañana, Meliá da misa en guaraní y asisten las mujeres de la tripulación y algunos expedicionarios. Resulta ser el día de San José.

Jorge Fandermole ha compuesto una canción a partir del comentario de Coco Bedoya sobre la conveniencia de imaginar un mascarón para el barco. La canción es bonita y el estribillo empieza así: “subiendo el agua hacia atrás”.

Graciela Silvestri pudo haber armado un borgeano Congreso del Mundo predestinado al fracaso; el barco se asemeja más a un Tekohá, al menos para mí que soy callado y recibí un buen camarote. Las mayores prevenciones se refieren a la ausencia de privacidad, pero no es tan difícil aislarse en la compacta diversidad de nuestra nave. Pablo, colaborador del factotum Martín Prieto, es el nexo entre los expedicionarios y la tripulación y destaca la fuerza de la creatividad a bordo.

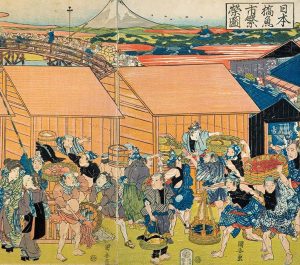

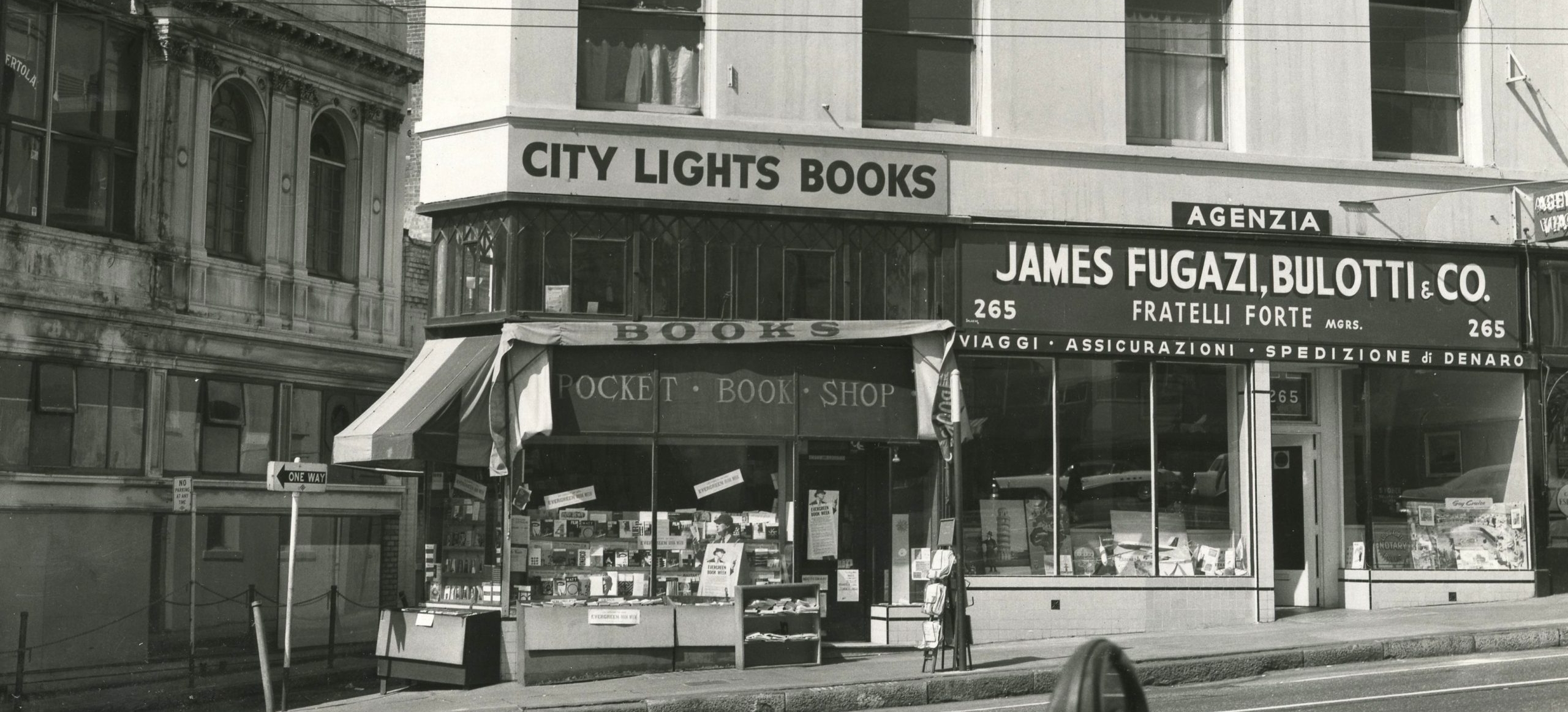

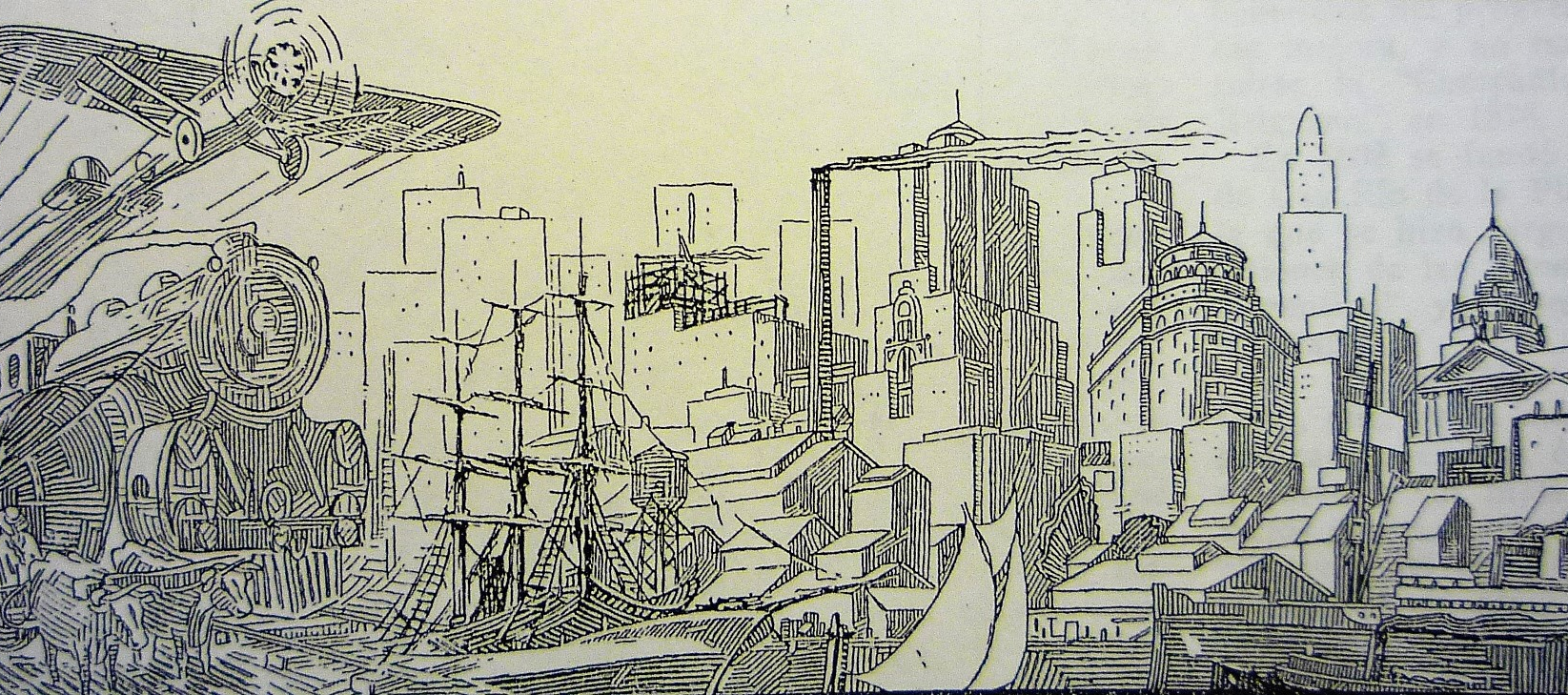

Ulrico Schmidl, lansquenete alemán, se embarcó en Amberes no demasiado entrados sus veinte años y formo parte de la expedición que Don Pedro de Mendoza inició en Cadiz “en el año que se cuenta después de haber nacido Cristo nuestro amado Señor y redentor 1534”, con 14 barcos y 2.500 expedicionarios. En esa expedición se fundarían Buenos Aires, solo como un fuerte abandonado a los pocos años, y Asunción, de la cual partiría Juan de Garay casi medio siglo más tarde para refundar la que luego devendría capital argentina. Schmidl es el autor del primer relato del que se guarde registro sobre el Río de la Plata y la expedición que narró es la que estamos recreando en el Paraná Ra´angá.

No puede compararse la prosa burocrática de Ulrico Schmidl con, por ejemplo, la sensual descripción de Teodoro de Bry de las doncellas aborígenes del norte (“tienen boca grande y ojos sumamente fermosos y suelen llevarse los brazos a los hombros, tapándose así los pechos en señal y muestra de virginal castidad. Llevan, como puede inferirse de este cuadro, el resto del cuerpo desnudo y descubierto. También gustan de presenciar la captura de los peces en las corrientes aguas”). El lansquenete Schmidl es más precursor, por desgracia, de Hemingway que de Proust; solo se considera obligado a decir si los indios y las indias se tapan o no sus “vergüenzas”, la única incursión en algo que se parezca al erotismo es la descripción del rapto que un primo de Mendoza comete en Las Palmas y que acaba en una riña, con la secuestrada aceptando ser legítima esposa de su raptor. Don Pedro (thum Pietro) los echa de su expedición. De entre sus jefes, Ulrico toma partido por Irala, a quien sigue fielmente en todos sus años de servicio, y denuesta a Alvar Núñez. Sobre el resto guarda el discreto silencio de un soldado, solo matizado por su pesar ante la ejecución de Osorio en Río de Janeiro.

Lo mejor de Schmidl es el registro proto-etnográfico de las distintas tribus aborígenes, de los conflictos entre las gentes del lugar y las recién llegadas (sospecha uno de las siempre desfavorables relaciones de fuerza entre multitudes de indios y raquíticos escuadrones europeos) y de las penurias alimenticias que pasó la expedición hasta encontrar el maíz y la mandioca aguas arriba. Su relato incluye referencias a la matanza entre los querandíes y las tropas españolas, cuyo recuerdo origina los nombres del río y del populoso municipio bonaerense, y el trágico episodio del soldado que comió a su propio hermano (transformado en buena literatura por Mujica Lainez).

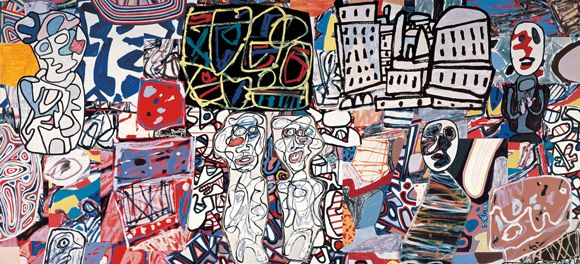

Un objeto con densidad de conocimientos que se mezclan y potencian en camino por un río que lo recibe en aparente indiferencia, un medio de interacción con el territorio y las culturas de la cuenca: dos formas complementarias de entender el viaje y un hilo de historia para pensar el territorio. El río como inspiración, el río como hilación. Paraná Ra’anga y el Aula Río.

Desde el Riacho Goya el barco parece inestable, más alto que lo aconsejado por la intuición estructural. El paisaje se hace en cambio más amigable, porque los bordes están más cerca, se reconocen mejor y parecen proteger al navegante. La lancha municipal nos deja en pocos minutos en el atracadero y al rato estamos recorriendo la “París del Paraná” y su monumento más admirable: el enorme ficus de la plaza principal (el edificio más hermoso de Goya, diría un Napoleón correntino).

Desde el ómnibus encuentro el revés del paisaje ribereño: la chúcara campaña correntina, ganado y pastizales, ranchos y tumbas al costado de la ruta, caballos bebiendo con el agua hasta las rodillas en pantanos y charcos; las antropizados colinas de Entre Ríos, cultivadas y lánguidas, los mil ríos y arroyos que buscan al “padre de las aguas”. Pasando el túnel subfluvial, un enorme conglomerado de lagunas precede a Santa Fe. Imagino la tarea de catalogar esta diversidad de paisajes y los patrones de uso y ocupación del territorio de los que son expresión:

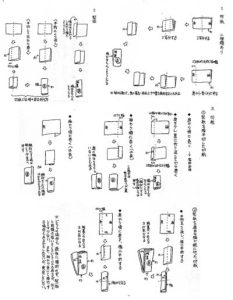

- Patrones de escala y tamaño: rangos de extensión, población y metropolización;

- Patrones de complementariedad a través del río (ciudades y localidades enfrentadas);

- Patrones de surgimiento: ciudades fundadas, ciudades expandidas, ciudades “espontáneas”;

- Patrones de marginalidad: las formas urbanas, suburbanas y periurbanas en que se manifiesta la pobreza, las arquitecturas palafíticas;

- Patrones de espacio público ribereño: costaneras, miradores, plazas, parques;

- Patrones de apertura urbana al río: ciudades cerradas al río por infraestructuras o áreas productivas, ciudades con paseos costeros;

- Patrones paisajísticos: skylines, hitos, perfiles.

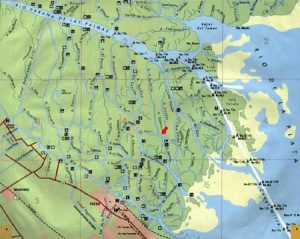

Imagino los productos a generar: cartografía temática, catálogos de fotografía y textos complementarios, con vistas por ejemplo a la producción de un atlas de las orillas del Paraná. Y sigo mi camino, como lo sigue el Crucero Paraguay hasta volver a Asunción.

Paraná Ra’Anga (la figura del Paraná) fue organizado por la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), liderado por el Centro Cultural Parque de España, de Rosario, participando además los Centros Culturales de España en Buenos Aires, Córdoba y Asunción del Paraguay. Contó con el apoyo de una amplia red de centros de investigación europeos y sudamericanos que poseen como nodos de articulación la Universidad Autónoma de Barcelona (en especial su Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, IGOP) en Europa y la Universidad Nacional de La Plata, en Sudamérica.

La propuesta de recorrer la región paranaense retoma la tradición histórica del viaje como instrumento de conocimiento y colaboración entre artes y ciencias, para construir nuevas formas de mirar y comprender el Paraná. Participaron de este acontecimiento artistas y científicos -antropólogos, sociólogos, ecólogos, geógrafos, astrofísicos, historiadores del arte y de la ciencia, ingenieros, arquitectos, educadores ambientales, músicos, artistas visuales, escritores y filósofos- argentinos, paraguayos, holandeses y españoles.

Ver el sitio Web de la expedición Paraná Ra’anga y la nota de Graciela Silvestre en el número 84 de café de las ciudades.

Número 84 | Cultura de las ciudades

Paraná Ra´angá – Pasado y futuro | ¿Qué significa hoy viajar? | Graciela Silvestri

Sobre el Río Paraná y las ciudades que baña, ver el homenaje a Juan Jose Saer en la presentación del número 33 y, entre otras, estas notas en café de las ciudades:

Número 47 | Lugares

Bigness Paranaensis | El agua que brilla, la Triple Frontera, la Tierra sin Mal. | Marcelo Corti

Número 33 | Lugares

La construcción de Rosario (I) | Una ciudad “inevitable” en tiempos de renovación. | Marcelo Corti

Número 34 | Arquitectura de las ciudades

La construcción de Rosario (II) | Arquitectura e Identidad, pragmatismo y poesía. | Marcelo Corti

Número 40 | Cultura de las ciudades (II)

El territorio como instrumento de la filosofía | La Grande, de Saer, entre la mirada y el conocimiento. | Marcelo Corti

Número 42 | Arquitectura de las ciudades

Del espacio público a lo público en la ciudad escindida | Desplazamientos epistemológicos y conflictos arquitectónicos. | Julio Arroyo

Número 59 | Planes de las ciudades

Preservar la ciudad, preservar el producto | Sobre la Reforma del Código Urbano de Rosario | Roberto Monteverde |

Número 72 | Planes de las ciudades (I)

Planeamiento urbano de ciudades intermedias en la Argentina | Apuntes del encuentro en Goya, Corrientes | Marcelo Corti |

Número 82 | Lugares (I)

Aguafuertes rosarinas | Bitácora de un día (de las márgenes al centro) | Marcelo Corti |

Número 82 | Arquitectura de las ciudades

Sueños de plaza | Refundación poética y afectiva del paisaje cultural de Rosario | Ana Valderrama

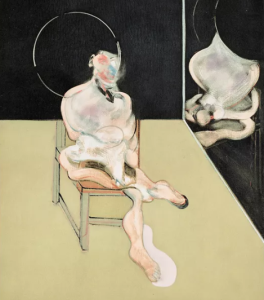

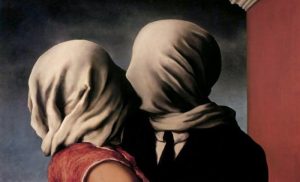

Esta es la percepción del bañero en Nadie, Nada, Nunca:

“Hasta donde su vista pudiera alcanzar, es decir, todo el horizonte visible, la superficie que lo rodeaba, en la que ya no era posible distinguir el agua de las orillas, parecía haberse pulverizado, y la infinitud de partículas que se sacudían antes sus ojos no poseían entre ellos la menos cohesión. Hubiese podido comparar lo que veía a un vestido cubierto de lentejuelas, si no le hubiese parecido recordar que las lentejuelas aparecen cosidas y como encimadas unas a otras casi con la misma disposición que las escamas en el cuerpo de un pescado. Esos puntos luminosos, por el contrario, no formaban ningún cuerpo, sino que eran una infinitud de cuerpos minúsculos, como un cielo estrellado, con la diferencia de que el vacío negro entre los puntos luminosos era una rayita delgadísima, apenas visible, o más bien una finísima circunferencia negra, porque la profusión de puntos luminosos que lo rodeaban transformaban el espacio negro que los envolvía en una circunferencia. De ese espacio precario emergía, tiesa e inmóvil, la cabeza del bañero, que flotaba rígida y en plano inclinado y que aparecía rodeada de esos puntos luminosos, algunos de los cuales titilaban incluso entre sus cabellos o sobre su barba de tres días. El bañero, que había pasado casi literalmente su vida en el agua, no había visto nunca nada semejante. Y, de golpe, en ese amanecer de octubre, su universo conocido perdía cohesión, pulverizándose, transformándose en un torbellino de corpúsculos sin forma, y tal vez sin fondo, donde ya no era tan fácil buscar un punto en el cual hacer pie, como no podía hacerlo cuando estaba en el agua. Sentía menos terror que extrañeza -y sobre todo repulsión, de modo que trataba de mantenerse lo más rígido posible, para evitar todo contacto con esa sustancia última y sin significado en la que el mundo se había convertido”. (Nadie, nada, nunca; Siglo Veintiuno Editores, 1980)