N. de la R.: Esta nota fue publicada originalmente en el blogspot del autor.

Sin dudas, las retenciones a las exportaciones agropecuarias y sus derivaciones pueden leerse desde muchas perspectivas; una manera de superar creativamente el conflicto abierto en estos momentos entre el sector productor agropecuario y el gobierno nacional, es evitar las simplificaciones inconducentes.

A ese fin trataré de hacer un aporte, con el único objeto de enriquecer el análisis y contribuir a dar lugar a un debate racional.

Desde la salida de la convertibilidad, las retenciones (en general, no solo las agropecuarias) han constituido uno de los pilares de la recuperación de los ingresos públicos, permitiendo de ese modo financiar acciones urgentes (planes sociales) orientadas a garantizar un mínimo de equidad social, sostener la demanda doméstica, evitar la profundización de quebrantos entre las PyMES y microempresas que destinan su producción al mercado interno, y contribuir a la paz social y la gobernabilidad.

La recuperación económica post-2002 fue poco a poco logrando esos objetivos, y bien vale aclarar que pocas cosas deben afectar más a la competitividad empresaria que un clima de desgobierno político. En ese sentido las retenciones no solo fueron una herramienta exitosa, sino también económica (en el sentido de “barata”) frente al costo que hubiera implicado una continuidad de la crisis socio-política.

Una vez superado lo “peor” de la crisis, luego de la re-estructuración de la deuda y de la desvinculación con el FMI; correspondía revisar el tema de las retenciones. ¿Por qué?, sencillamente porque ante situaciones de recurrente superávit fiscal primario (mayores ingresos que gastos sin contar las cancelaciones de deuda), Argentina se encontraba en una situación inmejorable para dotarse de un esquema de financiamiento público progresista compatible con los objetivos de promoción de la eficiencia y la equidad en la estructura socio-económica (no nos olvidemos que luego de 6 años de importantísimos superávit nuestro regresivo IVA sigue siendo el 21 %).

Dado que la debilidad fiscal ha estado en la base de nuestras últimas crisis institucionales, una nueva fiscalidad debería orientarse no sólo a una solidez coyuntural, sino estructural y en ese sentido no debería perderse de vista el carácter excepcional de las retenciones y la necesidad de “ampliar la base” de contribuyentes lo que bien podría haberse alentado con modificaciones a la baja de ciertos tributos. Si se supone que las retenciones a la exportación de bienes primarios es un estímulo a la agregación de valor en territorio nacional, se da por sentado que los estímulos fiscales funcionan, y aceptada eso no puede dejar de considerarse la revisión del sistema tributario argentino.

Históricamente (tanto ahora como en épocas anteriores), ni la fiscalidad argentina en general ni el esquema de retenciones ha sido muy racional: por ejemplo, se cobran retenciones, con aparente finalidad anti-inflacionaria, a productos que no se consumen en el mercado interno o se gravan productos de zonas promocionadas (como sucede con el aceite de oliva).

Así como es casi imposible alterar la fiscalidad cuando el Estado no tiene solvencia, es tentador no modificarla cuando esta recaudando de manera exitosa. Sin embargo un Estado con capacidad de intervención económica no puede prescindir de un adecuado uso de las reformas fiscales, justamente cuando -como sucedió en los últimos cinco años- estaban dadas las condiciones para hacerlo. La irracionalidad del sistema fiscal, no es más que un reflejo de la irracionalidad extendida en el espacio público en Argentina. La misma que empuja el debate a la caricaturesca simplificación “sí o no retenciones”… y en las simplificaciones anidan los prejuicios y las descalificaciones, las partes se insultan, el ambiente se crispa y las soluciones se escapan. En algún sentido, la tendencia a la exacerbación de conflictos, a la introducción sistemática de la acción directa y la ocupación de la vía pública, no son más que emergencias que ponen de manifiesto la debilidad institucional y la incapacidad de mediar conflictos sociales (como podría leerse el de consumidores de alimentos y productores agrarios) desde una red institucional de articulación política.

La recomposición de la capacidad estatal para intervenir tiene sin dudas una componente fiscal (como bien dijo Alberdi: “No hay Estado sin Tesoro); aunque para que dicha capacidad sea creciente debe nutrirse de un componente simbólico, muy lesionado en el caso del Estado argentino, que es la legitimidad. En concreto, en Argentina nos llevará un tiempo a todos recomponer esa imprescindible capacidad estatal (al menos para quienes no tenemos una visión mercadista de la vida social), y en ningún caso será posible hacerlo sin la introducción de mayor calidad en las relaciones entre actores sociales. Pero volviendo a la cuestión fiscal; es bueno acordar que la solidez fiscal es un dato positivo y que no es conveniente en clima de turbulencias externas renunciar a ese objetivo; tanto como aceptar que un sistema fiscal irracional retrae la inversión y con ello se inicia el ajuste económico a la baja.

Entiendo que la disputa fiscal expone toda una visión del gobierno, del uso de los recursos, de la actitud ante la renta y la inversión, de la visión del ciudadano, etc. Por ejemplo, es bueno preguntarse acerca de las consecuencias territoriales de nuestro modelo fiscal o preguntarse si más allá de lo discursivo nuestro modelo fiscal estimula la creación de nuevas empresas, o si facilita la incorporación tecnológica o promueve la sostenibilidad ambiental, etc., etc. Todos objetivos que bien pueden ser apalancados desde la tributación con mucho mayor éxito que con decenas de otros estímulos. No quiero simplificar el debate actual a la cuestión del valor de la alícuota de las retenciones, pero tampoco soslayar lo que ha sido el detonante central de la reacción sectorial, y los argumentos oficiales no se mueven demasiado de la necesidad distributiva que requiere recomponer el tejido social argentino, pero esa misma actitud no se muestra hacia la renta financiera.

Quizás en vez de sostener un “momento distributivo” con renta excepcional, haya que concebir un modelo fiscal que tenga como centralidad en todo momento financiar adecuadamente políticas públicas de inclusión. Y no debe leerse esto como una expresión de Perogrullo, toda vez que 6 años de crecimiento a más del 8 % apenas han modificado el panorama distributivo argentino.

La actividad agraria representa alrededor de un 15 % del PBI (cerca del 30 % con la cadena agroindustrial) pero cerca de 2/3 de las exportaciones; su aporte de divisas es vital: ya sea para la constitución defensiva de reservas por parte del Estado (¿quien se las proveería de otro modo?), ya sea para financiar las importaciones imprescindibles para un aumento de competitividad de otros sectores. En ese 30 % del PBI el incremento de la inversión en estos últimos años no siguió el recorrido del resto de la economía, sino que duplicó la ya alta tasa de crecimiento general; y además probablemente explique un porcentaje importante de las inversiones fuera del propio sector (¿cuánto de los 300 edificios de más de 10 pisos actualmente en construcción en Rosario no son “soja hecha ladrillos”?).

Con un tipo de cambio sostenido desde el sector público, y que la totalidad de la población paga vía impuesto inflacionario (no olvidar que la expansión monetaria que se destina a sostener el dólar explica gran parte de la inflación que padecemos), y en un contexto de precios internacionales record, parece razonable que algunas producciones de origen agrario paguen un “plus” -denominadas retenciones- a los fines de sostener los ingresos públicos en niveles altos. Por lo demás, en ese contexto, las retenciones son la solución de manual a un problema ya tratado y resuelto por la economía denominado “enfermedad holandesa” (como se denomina a las consecuencias dañinas provocadas por un aumento significativo de los ingresos de divisas a un país por la suba de precios de un sector exportador, que al introducir “excesivamente” aquellas y apreciar desmedidamente la moneda conspira contra otros sectores de la economía transable). Pero a partir de allí, es imprescindible discutir: ¿cuántas retenciones? ¿A qué cultivos? ¿Qué destino darle a esos ingresos extraordinarios?

No sea cosa que por evitar la “enfermedad holandesa” contraigamos la “enfermedad argentina”, consistente en no responder adecuadamente bien a los momentos de bonanza económica, limitando su aprovechamiento a un proceso de transferencia de ingresos que, aunque bien intencionado, puede ser sólo un acto reflejo insuficiente en la complejidad de la actual economía global. Estoy asombrado al ver las modificaciones espasmódicas de los niveles de retenciones en los últimos años; el argumento dado es la suba extraordinaria de precios de determinados productos (en especial la soja). Haciendo un paralelismo sería como modificar el IVA cada vez que en una paritaria un sector gremial consigue una recuperación de sus niveles salariales. Así como creo que las retenciones son necesarias en el actual contexto, creo que la certidumbre acerca de los criterios de imposición es una señal de sensatez en materia de política económica (tal vez un esquema de retenciones móviles distinto al planteado días pasados y más orientado a generar certeza sea lo adecuado).

La segunda cuestión en juego es aceptar que la actividad agraria, llena de riesgos y desafíos, es llevada adelante para obtener beneficios y que los mismos son legítimos; por lo tanto si luego de muchos años de precios a la baja, ahora hay un ciclo positivo, hay que pensar y hacer verdadera política económica de objetivos múltiples:

a) Consolidar a nuestro sector agrario como proveedor de divisas a la economía,

b) Re-organizar territorialmente al país y aprovechar el envión para generar mejores condiciones de equidad entre regiones, y

c) Socializar parte del excedente agrario y construir condiciones de estabilidad política que permitan el tránsito hacia una economía más competitiva e inclusiva.

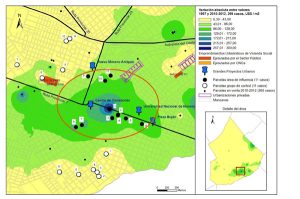

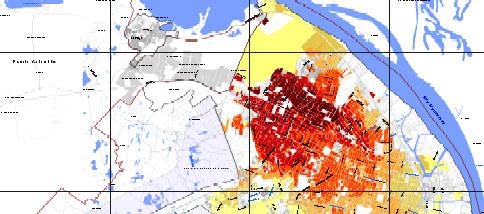

Como derivación del cambio de condiciones macroeconómicas post-convertibilidad y de la suba de los precios internacionales, se produjo en el campo argentino un profundo cambio de geografía productiva, con básicamente 4 consecuencias:

a) La expansión de la frontera agraria (no siempre respetuosa del ambiente, más por defecto de planificación pública que por irracionalidad del sector productor),

b) El desplazamiento de la ganadería a zonas (antes denominadas) marginales,

c) Una tendencia a la menor diversidad productiva,

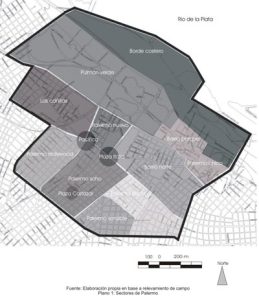

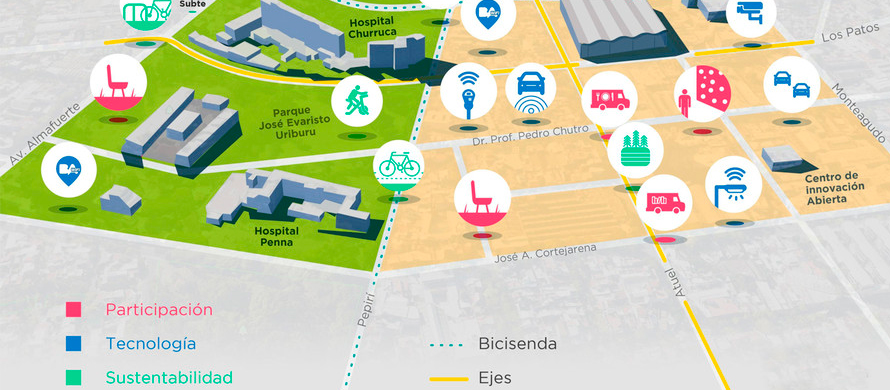

d) La consolidación de una “red de ciudades intermedias” (Río Cuarto, Pergamino, Venado Tuerto, Rafaela, Charata, etc.) como proveedoras de servicios avanzados de un hinterland agrario altamente eficiente.

Tres de esos cuatro cambios son “noticias excelentes” y respecto de la menor diversidad productiva, justamente las retenciones pueden ser la herramienta eficiente para resolver el problema si se usa adecuadamente el diferencial de retenciones entre cultivos, conforme la evolución de sus precios. Sin caer en admoniciones acerca de “cultivos malos” y “cultivos buenos”, lo cierto es que una diferencia más notable en el esquema de retenciones puede estimular la rotación y los procesos de agregación de valor de la cadena agroindustrial. Esta posibilidad no fue suficientemente explotada por el gobierno, casi seguramente por el temor al impacto inflacionario de una baja sustancial de las retenciones al trigo, maíz, arroz, etc., y más aún a los lácteos o la carne. A pesar de eso no puede decirse abiertamente que la política anti-inflacionaria haya sido plenamente exitosa, y este es el aspecto en donde la sociedad paga un costo muy elevado de la falta de dialogo y coordinación gobierno-sector agropecuario. Entiendo que no es imposible -en Argentina- establecer ciertas garantías de provisión al mercado interno que convivan con una expansión de las ventas al exterior; pero en cualquier caso tal solución implica reconocer tanto la legitimidad de unas retenciones previsibles y no des-estimulantes, como la existencia de la renta agropecuaria.

Existe de parte del sector agropecuario una indudable insuficiencia para reflejar en términos de discurso su notable transformación; el conjunto de la ciudadanía es ajeno a dicho proceso complejo con aristas positivas y controversiales. Pero no se trata de una deficiencia técnica, no es simplemente una incapacidad comunicativa, sino que refleja un cierto desprecio del sector hacia la política, hacia el espacio público; no existe una comprensión acabada de la dimensión colectiva de su actividad -aunque la misma sea llevada adelante por empresas privadas. No es sorprendente que el “tironeo” por la renta agropecuaria se haga en medio de afirmaciones carente de sentido para la mayoría de los ciudadanos y por lo tanto caldo de cultivo para las consignas poco fundadas (¿quién sabe como funciona un pool de siembra…? ¿Y cuántos de los que critican tales prácticas de gestión son capaces de explicar sin su aparición el salto de 70 millones a casi 100 que ha dado Argentina en los últimos años?).

Argentina no sólo necesita una institucionalidad de mayor calidad, sino también de condiciones materiales que faciliten esa construcción y el aporte del sector agropecuario no debe limitarse al aporte de divisas, por su centralidad debe contribuir al país con una mirada que exceda la cuestión de la rentabilidad coyuntural. La reconversión estructural de la economía Argentina no puede limitarse a detraer parte del excedente agrario para subsidiar la economía urbana (transporte, tarifas en general, consumos populares, etc.). Esa receta de “shock” (imprescindible en primer momento) debe continuarse con otras medidas que a la larga permitan desmontar la “bomba de tiempo” que significa hacer funcionar a las ciudades en base a referencias económicas equivocas (como son los precios subsidiados).

Si no queremos caer en los riesgos de la “sobre-especialización” económica, no sólo debemos imponer tributos que socialicen la plus-renta agraria, también debemos fortalecer nuestras otras ofertas económicas. Si en un momento la existencia de bajos costos internos por un tipo de cambio elevado nos dio envión, no es lógico apoyar nuestra competitividad solo en una moneda devaluada. Y la competitividad como Nación depende de la competitividad de nuestras ciudades, que en muchos casos es notablemente insuficiente, sobre todo en el actual proceso de cambio de escala de muchas de ellas.

La construcción de una economía compleja, diversificada, eficiente, requiere de un Estado con recursos y visión y de actores sociales que desenvuelvan su potencial en la idea de proyecto compartido. Muchas medidas están siendo ensayadas en ese sentido, como por ejemplo el notable incremento de la inversión educativa y la extensión de redes físicas de conexión; sin embargo hay otras que están muy demoradas como la previsibilidad fiscal, el estimulo al crédito en moneda doméstica (respecto del cual la inflación es un desaliento absoluto), la simplificaciones legales a la formación de nuevas empresas, un tratamiento diferencial fuerte a la contratación de mano de obra por parte de las micro y pequeña empresas, el incremento del estímulo a la a calificación de personal en la empresa (debe multiplicarse por diez el uso del crédito fiscal a esos fines) y, aunque parezca un poco fuera de lógica: una política seria de promoción de consumos alternativos en la dieta (sobre todo frutas, verduras y hortalizas) y de comportamientos cívicos más responsables y económicos (como caminar en distancias cortas, cuidar la energía, separar la basura). Lo cierto es que ahora tenemos un plus de posibilidades, que no es infinito y que bien podríamos ampliarlo si salimos de la pulseada y construimos un clima de trabajo compartido.

La otra cuestión es que destino se le da a tan extraordinarios (y seguramente pasajeros) ingresos públicos. En una visión muy personal, creo que deberían financiar cinco objetivos igualmente extraordinarios:

a) Una porción, indudablemente, debe usarse para sostener a los que luego de décadas de des-manejo económico han quedado marginados del circuito de producción y consumo (ellos no son responsables del quebranto argentino). Aunque debe girarse desde el actual esquema de subsidio directo a uno de subsidio al empleo, facilitando tanto la contratación de micros y pequeñas empresas, como la calificación en las empresas.

b) Otra porción debe constituir un significativo fondo anticiclico; Argentina, por su funesta historia económica, necesita blindarse mucho más que la media de los países a los vaivenes de la economía internacional y en tal sentido destinar durante varios años no menos de un 0,5 % del PBI a ese fin.

c) Reorganizar su sistema fiscal. Es inconcebible mantener un discurso progresista conviviendo con un IVA del 21 % e impuestos al trabajo aún elevados, y un impuesto a los bienes personales que alcanza a propietarios de un solo inmueble. Sin descuidar el superávit, hay que intentar una adecuación exitosa de nuestro régimen fiscal, lo que probablemente no debe hacerse de una sola vez, pero tampoco posponerse indefinidamente.

d) El cuarto objetivo debe ser la equidad territorial y en ese sentido es claramente defendible la expansión de la obra pública que el gobierno nacional viene impulsando en espacios geográficos alejados de los centros urbanos; con lo cual habilita nuevas oportunidades económicas.

e) El quinto objetivo es cualitativo: reconcebir nuestro federalismo sobre bases fiscales serias; y sobre todo evitar la profundización de un modelo de relación dependiente entre niveles jurisdiccionales.

Si bien se está avanzando en algunos de esos frentes; hay un dato que muestra la “contracara” de no hacerlo de manera más decidida. Las retenciones al agro rondaron los u$s 6.000 millones en el 2007 (más de 2 puntos del PBI y alrededor de ¾ de nuestro superávit fiscal), y su participación en la “torta” de recursos es creciente (alcanzando en el último trimestre del 2007 la escalofriante proporción del 12 %) lo que nos exhibe la vulnerabilidad de nuestro modelo de sostenibilidad fiscal atado a una variable que obviamente no podemos manejar (los precios internacionales de ciertos comoditties). Sin embargo, no debemos olvidar que mientras las retenciones deberían financiar las reformas (extraordinarias) propuestas, el resto de la recaudación debe atender la extensión y mejora de prestaciones públicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de la ciudadanía. En algún sentido, el uso para fines cotidianos de la recaudación por retenciones (tan excepcionales) nos está desviando del camino -más difícil- de ordenar la expansión del gasto público (necesaria) y consolidar un modelo fiscal pertinente y eficiente en relación a nuestra estructura económica.

En este contexto, no se trata de “un problema del campo”, sino de una causa nacional: organizar una economía eficiente y justa, sin estigmas, valorando el esfuerzo de nuestros emprendedores y aprovechando la riqueza generada; estructurar un nuevo federalismo evitando la dependencia entre responsables políticos y estimulando la coordinación, reconcebir nuestras ciudades para que sean eficientes y sostenibles, recomponiendo el tejido social en base a la generación de nuevas oportunidades; en síntesis, construir un país en serio.

FQ

El autor es Abogado (UBA, 1989), posgraduado en Estudios sobre la Sociedad Civil (Universidad San Andrés/Di Tella, 1997), Máster en Gestión de Ciudades (Universidad de Barcelona, 2003). Fue Premio Quinto Centenario a los mejores investigadores jóvenes de América Latina (1992). Actualmente co-dirige el CEDET (Centro de Estudios del Desarrollo y el Territorio de la Universidad de San Martín, Buenos Aires) y es Director de Investigaciones del Centro Tecnológico de Desarrollo Regional “Los Reyunos”, de la Universidad Tecnológica Nacional. Ejerce la cátedra universitaria y actúa como consultor independiente. Esta nota fue publicada originalmente en su blogspot.

De su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 61 I Política de las ciudades

Gobierno local, desarrollo y ciudadanía I De la pirámide y la división de competencias a la retícula y la convergencia funcional I Fabio Quetglas

Número 50 I Política de las ciudades (I)

Revolución informacional, nueva geografía y límites de la estatidad en la gestión del territorio I Reconquistar el mundo para una ciudadanía inclusiva. I Fabio J. Quetglas

Sobre el tema, ver también la entrevista a Martín Sabbatella en Página 12 del pasado 2 de abril.

Sobre equidad territorial y competitividad de ciudades en la Argentina, ver también en café de las ciudades la nota de este número sobre el Plan Estratégico Territorial y:

Número 58 I Economía de las ciudades

El “desorden” urbano, según FIEL I Los problemas locales de la calidad de vida y el crecimiento en las ciudades argentinas I Marcelo Corti