Entrevista: Marcelo Corti

Una de las experiencias urbanas y arquitectónicas más estimulantes de América Latina en la actualidad es el trabajo de Jorge Jáuregui para el programa Favela Barrio, de Río de Janeiro. En sucesivos números de nuestra revista, varias notas lo han mencionado por su particular acercamiento al problema de los barrios marginados de la ciudad.

café de las ciudades entrevistó a Jáuregui en una reciente visita a Buenos Aires. La sugestiva atmósfera de la recepción del Hotel Castelar, en la Avenida de Mayo, fue el marco adecuado para nuestro encuentro. Jáuregui accedió gentilmente a nuestro pedido, facilitando la reunión y la producción posterior. Su único pedido fue el de usar una mesa para fumadores (especie a cuya vertiente más radicalizada pertenece Jáuregui).

cdlc: Se te conoce especialmente por Favela Barrio, pero nuestros lectores querrán saber algo de tu trayectoria anterior. ¿Podés contarnos algo sobre esta?

JJ: Yo vivía en Rosario, Argentina. Era militante político de la Juventud Peronista y al producirse el golpe militar de 1976 tuve que exiliarme. El país más cercano era Brasil, al que pensé irme por poco tiempo (solo el necesario para poder volver). Pero en Argentina las cosas demoraron más tiempo: cuando hice proyectos para volver bastante más adelante, en la época de Alfonsín (1983 – 1989), ya tenía todo resuelto y encaminado, pero la hiperinflación lo imposibilitó. Desde ese momento no pensé más en volver a la Argentina y me fui acostumbrando a que me iba a quedar definitivamente en Brasil. Desde que llegué, como todo argentino que arriba a un lugar, había organizado grupos de estudio. En arquitectura son más difíciles de organizar que en otras disciplinas, porque los grupos de estudio tienden a dispersarse cuando no hay un objetivo inmediato como hacer un proyecto. No sucede lo mismo en otras profesiones, como la filosofía o el psicoanálisis, donde los grupos de estudio se mantienen a lo largo del tiempo aunque no tengan una aplicación directa. Incluso, en el caso del psicoanálisis la tienen, ya que el psicoanálisis no es algo institucionalizado (por lo menos no se lo enseñaba en la Facultad hasta hace muy poco tiempo), y por eso hay una necesidad de encontrarse y dar cuenta de cómo se trabaja, presentar casos y tener interlocución. En el caso de la arquitectura, en general los arquitectos trabajan en la Universidad y se supone que eso elimina la necesidad de intercambio. Yo armé grupos de estudio, que en general no duran más de un año y en esa época también comencé a hacer mi pasaje personal, de arquitecto político – técnico que era en Argentina, al rol de técnico con algún interés en la política (sobre todo porque no entendía muy bien la práctica política local…).

cdlc: ¿Eras político – técnico solo por la militancia, o porque tenías alguna función pública?

JJ: Por la militancia y porque trabajaba en la Universidad de Rosario en el Instituto de Planificación Territorial y Vivienda, con el que llegamos a formular la propuesta urbana y el programa político para acceder al gobierno en las elecciones de 1973. Ya en Brasil me transformé en técnico – político, y volví a leer mucho de arquitectura y urbanismo. Hice mi pasaje de la modernidad al “después” de la modernidad: en Argentina me formé con arquitectos modernos y tomando como referencia los maestros modernos, en Brasil leí a Aldo Rossi, Robert Venturi y toda la crítica a la modernidad. Bastante más adelante llegué a la filosofía, y comencé a frecuentar grupos de estudio filosóficos (en Río hay una muy buena escuela filosófica deleuziana). Tuve como interlocutores a muchos filósofos que me ayudaron a pensar varias cuestiones sobre lo urbano, que después se tornaron cruciales.

cdlc: Das mucha importancia en tu trabajo a la filosofía y el psicoanálisis. ¿Eso empezó en Brasil?

JJ: El psicoanálisis no, yo ya tenía una relación. Mi mujer es psicoanalista y yo tenía interlocución con psicoanalistas y con epistemólogos, porque hacia estudios de epistemología en Rosario. Lo que incorporé en Río, por este contacto con la escuela de Deleuze, fue la filosofía,. No era en la Facultad, eran grupos particulares. Eso fue muy interesante, me acuerdo que cuando estaba haciendo estudios sobre la ciudad con un grupo de proyecto (estudié varios barrios, Botafogo, la Bahía de Guanabara, el puerto de Río, que hoy es un ámbito estratégico para la renovación urbana) toda esta cuestión de la filosofía me sirvió mucho. Cuando participé en el concurso para Río Cidade, que fue el primer proyecto urbano en Río desde que yo viví allá y después de la modernidad (no había habido más concursos públicos), en el año ’94, cuando Luiz Conde era Secretario de Urbanismo y lanza ese programa para la ciudad formal, yo le pregunté al filósofo Claudio Ulpiano: “¿que es para vos la ciudad?“. Y el me respondió: “la ciudad son flujos de los más variados, pasando: música, pintura, arquitectura, el movimiento, el tiempo“. Eso fue muy instigador para pensar la ciudad como flujo de circulación, de movimiento, algo que hoy está muy candente.

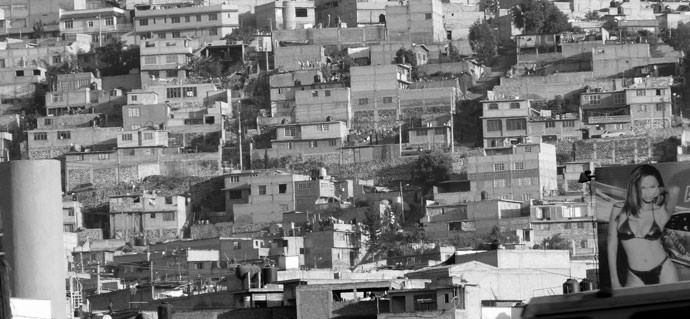

Después comencé a articular este aprendizaje con la cuestión de la relación entre lo formal y lo informal. Pero comencé, como te decía, con la ciudad formal. Cuando se estaba terminando con la ejecución de la obra de Río Cidade, es el barrio de Catete, el gobierno municipal lanza un concurso para la ciudad informal, las favelas. Hasta ese momento las favelas no habían sido objeto de concursos, ni los arquitectos habían trabajado profesionalmente en ellas, salvo los arquitectos que estaban en la actividad pública, los funcionarios. Pero no como campo de reflexión, sino apenas como un campo de práctica técnica. Con el concurso para las favelas se abre este espacio, yo no tenía mucha idea, ni nadie, no había arquitectos que tuvieran experiencia en ese campo. Había que construir todo: la metodología, los conceptos para pensarlo. Fue un gran desafío del que realmente yo no tuve idea, ni nadie la tuvo, de hasta donde podía llegar y la trascendencia que podía alcanzar. Tenía una intuición pero no un conocimiento. Inmediatamente se fue revelando cada vez más como un campo fértil para pensar, para reflexionar, para investigar y para hacer, sobre todo para intervenir, para experimentar. Tuve la suerte de haber coincidido en ese tiempo histórico en el que se abrió esta perspectiva en la ciudad de Río, que es la única en Brasil que pudo hacerlo, hasta ahora. No hay un programa semejante hasta ahora, ni en otras ciudades de Brasil, ni en otras ciudades de Latinoamérica. No es que sea un programa genial, pero reúne las experiencias anteriores y permite que uno reformule y construya una visión de ciudad, que actúe proyectando a partir de pensar una idea de urbanidad deseada. Ese es un gran espacio que se abrió y donde hay que avanzar mucho todavía.

cdlc: Favela Barrio no es una solución sectorial al problema de vivienda, como otras que ha habido. Y que en general interpretan la situación informal como una anomalía, que las administraciones de derecha quieren erradicar y los progresistas intentan resolver…

JJ: …haciendo “casitas”.

cdlc: Claro, en cambio tu práctica se basa en pensar toda la ciudad.

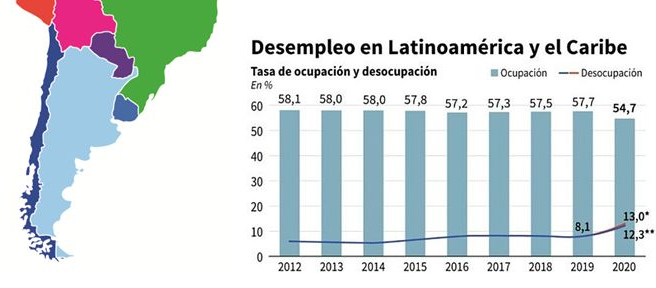

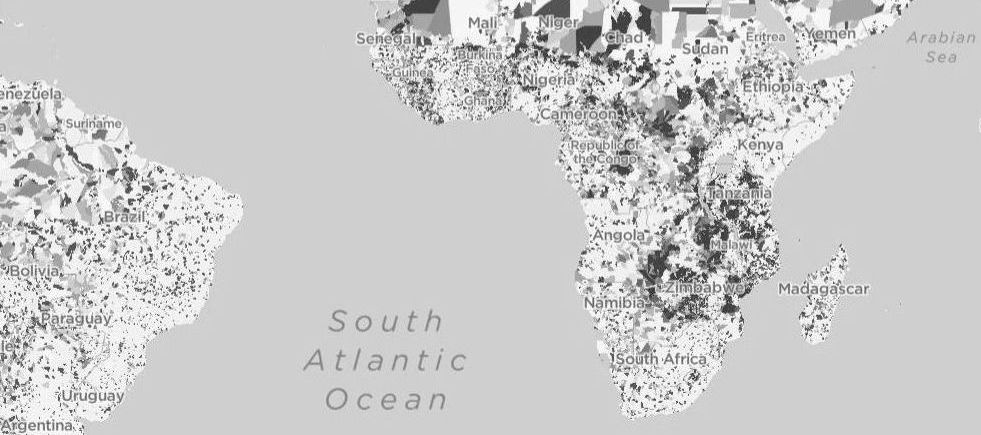

JJ: Si, yo creo que esa es la gran cuestión. Hoy participé en un encuentro en la FADU-UBA cuyo tema era “proyectar para incluir”. Bueno, para poder incluir primero es necesario articular lo físico con lo social, y hoy en día en un contexto muy espinoso, que es el de la inseguridad del ciudadano, algo que siempre fue manejado policialmente, militarmente. Yo creo que el tema no tiene nada que ver con eso, sino que es necesario integrar la cuestión de la seguridad de los habitantes, tanto de la villa o de la favela, como de la parte formal de la ciudad, en cuanto a que tengan condiciones de circulación, de movimiento, de vivencias, de poder vivir en cualquier sector de la ciudad en condiciones de libertad. Para que eso suceda tienen que darse obviamente algunas condiciones, y tiene que haber un diálogo. Tiene que haber gente capacitada en los organismos encargados de la seguridad, y por el lado de la población un nivel de organización con capacidad de tener interlocución. Al pensar una intervención urbana hay que hacer que lo físico, que es lo infraestructural, ambiental y urbanístico, tenga que ver con lo social, que es lo económico, cultural y existencial, lo que se refiere a la existencia concreta de cada persona. Esto, junto con una política que garantice la transitabilidad y los movimientos en cualquier parte del territorio desde una perspectiva civilizada, no como un aparato de represión sino como un mecanismo de diálogo. Una política que busque anticipar las demandas para intervenir, resolviendo los problemas cuando no son evidentes. Ese es un tema bien latinoamericano, en especial por esta condición de que en la ciudad latinoamericana, a diferencia de la europea o de los Estados Unidos, un 30, 40, 50, 60 y (como sostenía un arquitecto peruano en el encuentro del que hoy participé) hasta un 70 % de la ciudad es informal. Hasta ahora yo pensaba que Venezuela era el país con mayor porcentaje de informalidad, con un 60 y 40 % respectivamente de ciudad informal y formal, pero ahora veo que en Lima la informalidad es aún más grave. Eso es muy determinante, es diferente de Argentina, Chile o Uruguay donde el porcentaje es entre un 5 y un 10 %, claro que extendiéndose ahora en Argentina o Uruguay.

Pero volviendo al tema inicial, esta vertiente de articular las cuestiones sociales con lo urbanístico, con la seguridad y con lo ecológico, me permitió retomar algunas de las inquietudes de mi época de militancia, ya desde un rol profesional. Hay un servicio posible dentro de la práctica profesional, una utilidad pública muy clara para la arquitectura y el urbanismo dentro de la práctica profesional en esta perspectiva. Eso implica que uno tiene que trabajar a veces con un pie adentro y uno afuera, o a veces con los dos pies adentro o los dos afuera. No hay garantías, siempre hay que estar construyendo el espacio de la posibilidad proyectual. Muchas veces se cree que uno encuentra una vertiente en este campo y tiene un camino hecho. Pero no, los caminos no existen, como en el poema de Machado que canta Serrat: se hace camino al andar, siempre. Y eso es una verdad indiscutible, en cualquier campo pero sobre todo en el nuestro, la arquitectura, porque esta condición de inseguridad económica propia de nuestro continente hace que siempre estemos reconstruyendo los caminos.

cdlc: Parecés haber encontrado un compromiso viable entre lo político y lo técnico, que es algo que le preocupa a cualquiera que ha militado en política desde una actividad profesional. Es una dicotomía difícil de manejar: ¿cuando se pueden dividir las aguas, cuando podés integrar ambas actividades? Yo no creo que se pueda ser un técnico puro ni un político que resuelve los problemas con pura ideología. Y en tu caso, pareciera ser que es importante el contexto histórico, con la intendencia de Conde y toda una serie de factores, para poder resolver esa dicotomía.

JJ: Si, y espero que ahora se pueda hacer en Argentina, ya que parecen darse las condiciones para que se reevalúe la experiencia de lo bueno que se hizo, y se haga la crítica de lo equivocado. Es necesario reformular y reorientar la práctica técnico – política, desde lo público, desde el gobierno en todas las instancias (municipal, provincial y federal), pero también desde el pensamiento. En la Universidad siempre se educó para trabajar la parte formal de la ciudad, pero para lo informal hay que construir nuevos conceptos, o rearticular conceptos existentes de una forma nueva. En ese sentido me parece que este tema de articular lo formal con lo informal en América Latina es muy relevante y que hay que dedicarle bastante tiempo, e invertir dinero y esfuerzo intelectual, desde la Universidad, desde el gobierno y desde las organizaciones sociales también, incluyendo las ONGs y otras instituciones. Hay varias instancias para conectar, inclusive los organismos internacionales.

cdlc: Creo que las experiencias concretas de Favela Barrio están muy bien descriptas en tu página web , a la que remito a los lectores para interiorizarse. Pero ya que hablas de dinero, ¿como es el proceso de gestión, las formas de inversión, como interviene el estado, las organizaciones de la comunidad y vos como estudio privado?

JJ: Yo estoy trabajando en Brasil a partir de la formulación de un programa público, que contaba y cuenta con 30 % de dinero del Estado y 70% de dinero de financiamiento externo, en este caso el BID. Es el programa Favela Barrio, que atiende a las comunidades de tamaño medio, entre 500 y 2500 familias. Para las comunidades menores hay otro dinero, que proviene de la Unión Europea y de otras fuentes que financian en forma diferente, con otra lógica. Para las comunidades mayores, también hay un programa de grandes favelas con varias fuentes diferenciadas de financiación: el estado nacional, el banco hipotecario. ¿Por que Favela Barrio trabaja en la franja de las favelas medias? Porque son las mayoritarias, son aquellas en que se puede formular una forma de urbanización que considera el aspecto infraestructural, el aspecto urbanístico, el equipamiento para la generación de trabajo y renta, los equipamientos deportivos, la guardería, el centro cultural, el centro profesionalizante, la titulación de la propiedad de la tierra (que siempre falta en las favelas). Es una política integrada, por eso demanda un trabajo multidisciplinario, y solo puede ser pagado con dinero manejado por el estado. El estado, en lugar de proyectar, gerencia los programas, nos subcontrata a los arquitectos por licitación o por concurso. Eso le permite dedicarse solamente a controlar la eficacia de la aplicación del dinero público, que tiene dos instancias: por un lado se contratan los proyectos, y con el proyecto detallado se hace la licitación para obra, donde participan las empresas constructoras. Solo que cuando uno compara las realidades de Brasil y de Argentina son totalmente diferentes, empezando por el número de gente que vive en villas: son 130.000 en Buenos Aires (la ciudad, no la metrópolis) y entre un millón y un millón y medio viviendo en favelas en Río, sobre cinco millones y medio de habitantes, el 30% de la población.

cdlc: ¿Pero la favela brasileña es asimilable sin más a una villa argentina, o es más bien un mezcla entre villa y asentamiento periférico, loteo clandestino…?

JJ: No, en Río también hay loteo clandestino y no es lo mismo que la favela. La favela y la villa son bastante parecidas, yo estoy haciendo en Buenos Aires un trabajo para la Villa 31, en Retiro. Me interesaba mucho porque es la villa emblemática de Buenos Aires, la más incomoda, la que está en un lugar que molesta.

cdlc: Y que por su ubicación central, para algunos sería buen negocio erradicarla y proponer una intervención comercial….

JJ: Si, ya hubo varias propuestas de retirada total que yo considero inadecuadas e irrealizables. Estamos trabajando desde hace varios meses en relación con las juntas de vecinos, en este viaje tendré una reunión, y acabamos de encontrarnos en la Facultad, ellos vinieron como oyentes al seminario “Proyectar para incluir”, del que participé. Yo no veo gran diferencia entre la favela y la villa a no ser en la magnitud del problema: la forma física, la ocupación del espacio, las carencias, los problemas, la desconexión entre la trama urbana formal y la informal, tienen las mismas características. Quizás las formas políticas organizativas sean un poco diferentes. En Buenos Aires noto tal vez mayor caudillismo, mayor número de interlocutores dentro de las comunidades, en Río tal vez la asociación de vecinos funcione de una manera más unitaria, no hay tanta disputa. En Buenos Aires hay muchos grupos, muchos caudillos, algo que no se encuentra en las comunidades de Río donde he trabajado. Fuera de este aspecto político organizativo, que diferencia un poco (en Buenos Aires hay una mayor fragmentación de la representatividad, sería esa la diferencia) las cuestiones y problemas son los mismos, lo único es que en Buenos Aires no hay todavía formulado un programa como el Favela Barrio y por lo tanto es más difícil para el poder público organizarse y determinar políticas para la articulación de lo informal con lo formal.

cdlc: ¿Es muy duro decir que en Buenos Aires no hubo la voluntad política que hubo en Río de Janeiro?

JJ: Yo todavía no la veo. Yo he escuchado a bastante gente encaminada desde los organismos públicos a pensar en esa dirección, pero no está asumido por el poder político la formulación del programa, aunque está siempre la posibilidad, incluida la intelocución con el BID que es el mismo órgano financiador. La formulación del programa es importante porque define la ley del juego, torna claro lo que se puede conseguir y los objetivos a perseguir desde las organizaciones, y hay como un lineamiento básico. Cuando eso no existe lo que se hace en cada caso es más aleatorio, en cada lugar o instancia del gobierno, municipal, provincial o federal. Hay que unificar criterios y acciones porque hay mucha dispersión. En Argentina, como en el resto de América Latina, todavía se ve demasiado la intervención del estado como construyendo casas, construyendo habitación más que construyendo ciudad. La ciudad sería una consecuencia final de la construcción de las casas, y eso no es verdad: si no se actúa con un proyecto urbano, con una idea de ciudad, la ciudad no deriva del amontonamiento de casas. Sean casitas, edificios, bloques, o lo que sea, eso no construye ciudad, lo que construye ciudad es un concepto de lo urbano, un concepto de la urbanidad, que hay que tener previamente a la materialización física de las unidades habitacionales.

cdlc: ¿Y como definirías en un síntesis de 3 o 4 conceptos claves, sin reduccionismos, esa idea de ciudad que ustedes aplican en Favela Barrio?

JJ: Primero, que es algo diferente a construir casas. Se trata de tener una política no para construir casas sino para construir ciudad, para urbanizar en el sentido mas literal del termino, para eliminar el “deficit de ciudad”. No el déficit habitacional. Este tiene un plazo para ser resuelto que es bien mayor que la urgencia de construir ciudad. Construir condiciones de urbanidad implica mejorar la condición real, física y psicológica del habitante de un lugar que siente que vale la pena que el se esfuerce económicamente (y hasta físicamente) para mejorar su vivienda porque el estado también está preocupado por el y está haciendo infraestructura, espacio público, servicios sociales, equipamientos y creación de condiciones para la evolución económica, social y cultural. Para sentirse integrado, parte de una comunidad y no un excluido, un paria, un quiste del que no se quiere saber, un culpado de antemano. Eso exige que en el poder público también se tenga un concepto de que lo urbano es un bien público del más alto valor, tan necesario como el acceso a la infraestructura, el transporte, la educación o la salud. Entendido de esa forma, en el sentido más clásico posible, la urbs y la civitas, el ambiente físico y la condición política del ciudadano, tienen que estar completamente entrelazados. ¿Como se puede ser un ciudadano pleno y sin sensación de exclusión en un ambiente totalmente deteriorado, degradado y sin los atributos de la urbanidad, las condiciones de acceso, las condiciones de infraestructura, los equipamientos de “prestigio”, que por más pequeños que sean estén pensados con toda la calidad arquitectónica, urbanística y estética?. Para mi, el derecho a la belleza es un derecho tan importante como cualquier otro. Por ejemplo, el carnaval muestra eso muy bien: cuando el estado no hace las cosas la gente igual las hace. La gente que vive en la favela es la que produce y piensa durante todo el año en la cuestión de la belleza y lo puede canalizar en el carnaval, porque se organizan socialmente y encontraron una escala para manejarlo. Es por eso que yo digo que la vivienda la puede resolver cada persona individualmente con su esfuerzo físico y económico, pero lo que no puede construir nadie individualmente es el espacio público, la infraestructura, todo lo que requiere una inversión, un trabajo, y un conocimiento técnico más elaborado. Eso solamente puede venir de los departamentos técnicos, como siempre fue en toda época de la humanidad. Y por eso a mi me parece que hay que priorizar el construir ciudad a construir habitación. En algunos casos hay que construir habitación también, para esos sectores que están en área de riesgo o muy precarizados, gente de mucha edad o muy joven que no tiene los recursos y las condiciones como para resolver el problema con sus propias manos. Esta gente si que precisa la asistencia del estado, también para la vivienda. Pero no son la mayoría ni remotamente, son siempre muy pocos. Lo que no hay en la favela es espacio público. Hay espacio privado, pero el espacio público no existe, ese es el déficit principal y en ese déficit se puede intervenir. Eso posibilita un cambio muy fuerte en las condiciones de convivencialidad, que se extiende a los barrios de alrededor y como consecuencia al resto de la ciudad.

cdlc: En las intervenciones que ustedes han realizado ¿han verificado como potencia la construcción del espacio público a la acción privada en la resolución de la vivienda y otras cuestiones?

JJ: Si, y es muy claro y muy interesante, porque sucede lo mismo que en la ciudad fomal, a una inversión pública donde se construyen plazas, equipamiento, iluminación pública, mobiliario urbano, paisajismo, inmediatamente hay una respuesta privada. Por la valorización que eso produce en la propiedad por ejemplo, aunque no solo por eso, el ciudadano privado responde mejorando su inmueble. En las favelas sucede exactamente lo mismo, es increible y automático, el estado hace una inversión e inmediatamente la gente pasa a mejorar su propia vivienda, inclusive a terminar las casas (que en la favela están siempre sin revoques, sin terminación). Hay casos que se pueden citar donde a la inversión pública que construyó calles, infraestructura, y urbanizó, los habitantes de las favelas respondieron inmediatamente revistiendo su casa, tratando los accesos, formalizando, ornamentando el dominio público. Lo que antes se hacía solamente para adentro, inmediatamente se pasa a hacer también para afuera. Eso crea una sinergia inmediata que permite el pasaje de la favela al barrio popular en primera instancia, y abre el camino para una evolución histórica que le permita devenir en un barrio.

cdlc: ¿Como se encara el tema de la legalidad de las propiedades?

JJ: Ese es siempre un tema difícil. Nosotros tenemos obligación de entregar como final de proyecto un plano de delimitación de lo público y lo privado, que es lo que no hay originalmente en la favela. A partir de ese momento, cada casa tiene definida catastralmente su dimensión, su lote, por mas irregular que sea. Nosotros tenemos obligación también de hacer una leicinha, una pequeña ley adaptada del Código de la ciudad al caso especial de la favela, donde se definen condiciones de uso, de alturas, de alineamientos. En cada favela urbanizada se deja un Puesto de Orientación Urbanístico y Social, que es donde se reúnen arquitectos, ingenieros y asistentes sociales de la municipalidad, con la comunidad, y administran los conflictos post-obra. Son mecanismos importantes para permitir el pasaje de la informalidad a la formalidad, que no es un hecho automático: no es que se termina la obra y ya es todo formal, hay un proceso de reeducación de la conducta en relación a lo que es de todos, al espacio público que no había antes. Esa posibilidad es abierta por la instauración y materialización del proyecto.

cdlc: En Francia o Estados Unidos había asentamientos similares a las favelas y las villas hasta hace 50 o 60 años. El neorrealismo italiano muestra barriadas muy parecidas. ¿Has analizado las formas en que se resolvió el tema en esas sociedades?

JJ: No, particularmente tengo conocimiento como cualquiera que pasó por la Facultad y lo estudió en los cursos de urbanismo, pero no tengo una atención o reflexión específica sobre eso. Sirve como una referencia general, pero ahora estamos casi invirtiendo las cosas, hay una exportación de la experiencia latinoamericana para esos lugares, sobre todo para las áreas informales o con ciertas condiciones de informalidad que hay dentro del llamado mundo desarrollado, sea Francia, Estados Unidos, etc. Hay allí comunidades étnicas, de inmigrantes, o de los sectores excluidos de la sociedad, que tienen condiciones de informalidad diferentes en su apariencia, pero con una clara situación de diferencia con respecto a la ciudad formal. Esto implica modos diferentes de usos del uso público, modos diferentes de ocupación de las veredas, de las plazas, modos de conducta diferentes en relación a como usa los espacios externos el resto de la población. Ellos están muy interesados en la metodología que usamos para la escucha de las demandas, algo que viene del psicoanálisis: la cuestión de la atención flotante y la asociación libre, la escucha atenta para detectar en la demanda tanto la demanda explícita como la demanda latente, el espacio de interlocución donde se puede construir una relación para transformar la demanda en una respuesta proyectual, que integre lo formal con lo informal. Yo creo que en ese sentido hay una posibilidad de interacción y de aplicación metodológica de lo que hacemos aquí para esas áreas informales. A ellos les preocupa mucho, es algo que viene creciendo por las formas del capitalismo de los últimos años, que produce desarrollo pero muy diferenciado y segregativo tanto allá como acá. Por eso allá hay un campo de aplicación de las experiencias que se hacen acá.

cdlc: Dos preguntas entrelazadas: por un lado, ¿como responde la sociedad formal, se manifiestan los prejuicios? Y en cuanto a los sectores informales, en el paso de la informalidad a la formalidad, ¿no ocurre que se trata de imitar (incluso hasta el absurdo) las conductas de la sociedad formal?

JJ: Hay dos aspectos: uno es que la sociedad formal todavía no tiene este programa muy claro, no hay una suficiente difusión. A pesar de todo lo realizado, no hubo una utilización positiva de los medios, de la televisión, radio y prensa escrita, con publicaciones que ilustren el alcance, los objetivos, la filosofía que está por atrás de Favela Barrio. En general la clase media está todavía muy desinformada, aun en Río de Janeiro. Escuchan y leen el nombre Favela Barrio, la idea circula, pero no se conoce muy bien. Incluso es desconocida en los ambientes universitarios, salvo en la Facultad de Arquitectura, y ni siquiera ahí es muy bien conocida. Recién ahora, en los últimos 2 años, están empezando a estudiar, a preocuparse y pensar algo sobre este tema. Siempre los centros universitarios están muy desajustados de los procesos sociales, funcionan “a remolque”. La clase media y los favelados de Río vienen conviviendo desde hace tiempo: las favelas están incrustadas en el medio de la sociedad formal. En Ipanema, Copacabana, Leblon y en todos los principales barrios hay favelas. Eso es entonces, algo aceptado, pero mal asumido, en forma de una actitud indiferente a la existencia de esas situaciones (salvo ahora que la cuestión de la seguridad las tornó una amenaza). Hay cortes bien claros y abruptos entre la favela y el barrio formal: el barrio es asfalto, la favela es morro. Entre el morro y el asfalto hay poca interacción, salvo en la época del carnaval, en la música, o en el consumo de drogas. Todavía hace falta avanzar mucho más, discutir culturalmente y proponer programas y acciones y proyectos concretos de mayor articulación entre los dos lados, entre lo formal con lo informal, tanto en lo cultural, en lo económico, en lo político, como en lo físico mismo: en todo.

Por otro lado, siempre hubo y habrá imitación de conductas de la sociedad formal por la informal. Sobre todo es la televisión la que lo provoca, porque al pibe de la favela que no puede salir de su comunidad porque no tiene ni el dinero, ni los signos sociales necesarios (ni las zapatillas, ni la ropa, ni el vocabulario ni nada para ir a consumir lo que consumen los pibes de la clase media en el asfalto), de todas formas le llegan los mismos discos, a través de la radio y la televisión, porque ve el mismo programa que los otros. Creo que eso produce una dicotomía, una tensión enorme, la de causar deseo y no poder alcanzar ese deseo, y me parece que eso no puede dejar de producir efectos negativos. Pero esto ya está instalado desde el plano cultural. El urbanismo no solo no lo exacerba, sino que de alguna manera ayuda a reducirlo. Por ejemplo, en algunas comunidades urbanizadas, la favela pasa a tener equipamientos mejor proyectados y mejor diseñados que el propio barrio de clase media que está al lado, “ahí abajo”. Hasta puede haber procesos de asimilación contraria, o de envidia. Pero esto es algo que es político, que es propio de la democracia, y que hay que ir diluyendo en el tiempo con políticas bien formuladas, con programas, con acciones que vengan tanto desde el poder político como desde la propia comunidad y organismos intermedios. El desafío de intervenir en estos contextos es sobre todo el de articular iniciativas: hay mucho desorden, mucha superposición de iniciativas diferentes, no solo del poder público sino también privadas y que apuntan a lo mismo. Hay un desperdicio de esfuerzo, de medios, y de todo tipo de recursos materiales e intelectuales, que hay que hacer coherentes entre si.

cdlc: Para terminar, te pido una reflexión sobre la estética de Favela Barrio: me parece apartada tanto de la ortodoxia “modernista burocrática” de los planes tradicionales del estado, como del informalismo seudoregionalista de alguna otra experiencia. Una estética auténtica, que parece respetar sus propias condiciones de producción y la características originales de los barrios.

JJ: Tu percepción es correcta, a mi me parece que se trata de eso, de articular la estética popular con la estética “erudita”, aprendida, surgida de la Universidad o de la cultura formal. Se trata de articular cultura profesional con cultura popular, no mimetizándose, ni buscando camuflar o parecerse, sino tratando de mantener las diferencias y provocar que por la convivencia de las diferencias se produzca el estímulo para la búsqueda de las transformaciones. Nuevas ideas estéticas, nuevas ideas de hibridación para nuevos conceptos de belleza, una belleza de lo impuro, en proceso, de lo que está en transformación. No un ideal de belleza canónico, clásico, sino una idea de belleza como la que uno puede percibir en la calle, en otras manifestaciones culturales, en el carnaval, en la vestimenta de grupos específicos de tribus urbanas, que apuntan a una reconfiguración de los elementos y a nuevas síntesis, donde la propia idea de estética, de belleza, está en redefinición. Yo creo que aquí hay un campo bien interesante para experimentar, para investigar, para hibridar y también para conectar.

Y como la entrevista se termina, agradezco la invitación de café de las ciudades, porque contribuye a difundir y tornar públicas estas cosas.

MC

En el número 1 de café de las ciudades, la nota “Clandestinos en la ciudad del Tercer Mundo” (comentario del libro “El misterio del capital”, de Hernando de Soto) analiza desde otra óptica algunas de las cuestiones aquí planteadas sobre el paso de la informalidad a la formalidad urbana.

La página de Jorge Jáuregui en Internet contiene información sobre los proyectos del programa Favela barrio, y también muy buen material sobre las relaciones entre arquitectura, filosofía, psicoanálisis y ciudad. Se destacan las notas sobre Alvaro Siza, Luís Barragán y Clorindo Testa