Aclaro que no tengo nada contra Palermo, y mucho menos contra sus habitantes; que aun es uno de mis lugares favoritos para pasear, que todavía me encanta caminar por sus calles una tarde de sol, y que en ese barrio de Buenos Aires viven algunos de mis mejores amigos. Creo además que el barrio que específicamente se llama, o se llamaba, Palermo Viejo, es un ejemplo de la capacidad de los pequeños emprendimientos individuales para generar cambios positivos en la ciudad. Pero me molesta la palpable, creciente, aparentemente irreversible tendencia a transformar este lugar querido de Buenos Aires en un muestrario de snobismos, en un kistch sin sensualidad, en un caso paradigmático de (si se me permite el neologismo) boludización de la ciudad.

¿Qué es la boludización de la ciudad? ¿Es solo una versión argentina, una variante local de la tan mentada banalización de la ciudad (o ur-banalización, como se la llamó en un congreso reciente)? ¿O tiene características propias que trascienden la mera trascripción local de tendencias globales? ¿Expresa quizás aspectos oscuros del inconsciente social de los argentinos? Dejo a los expertos esa diferenciación más fina: me limito, como el gran Rodolfo Walsh, a “los hechos”: llamo boludización al conjunto de intervenciones individuales que afectan el uso, el disfrute (la fruizione), la estética y la erótica del barrio de Palermo, transformando la experiencia de su recorrido en una sucesión de boludeces urbanas que desanima al caminante no excesivamente boludo.

Una aclaración más: está de moda (posiblemente, por una apresurada lectura de Jauretche) el cuestionamiento de la clase media argentina, en particular desde emergentes vergonzantes de la propia clase media argentina. Siendo Palermo Viejo un típico barrio de clase media, habitado por gentes de clase media, visitado y disfrutado por gentes de clase media, y en muchos casos gestionado y transformado por gentes de clase media, me molestaría sobremanera que se interpretara este texto como una crítica más a dicha clase a la que pertenezco por adopción y a la que defiendo y admiro por convicción. Ya escribiré sobre este tema, por ahora concentrémonos en Palermo.

La mítica edad de oro

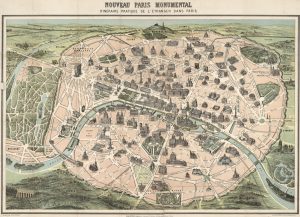

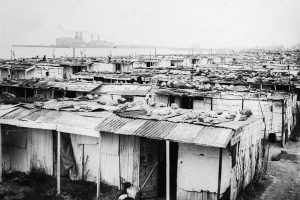

Desde los años `70, en sus primeros estertores, pero en especial desde principios de los `80, mucha gente en Buenos Aires empieza a descubrir los encantos de un sector hasta entonces postergado del barrio de Palermo, al noreste del área central de la ciudad. Más allá del elegante enclave de Palermo Chico, más allá de los hiperdensos edificios de vivienda en altura sobre el eje de la Avenida Santa Fe y sus laterales, varias cuadras al oeste del nudo de transportes y equipamientos de Plaza Italia, se conservaba el antiguo barrio donde nació Borges y donde ubicó a sus míticos cuchilleros del arroyo Maldonado. Un área también conocida durante un tiempo como “Centroamérica” (por los nombres de sus calles, que homenajean a los países de dicha región), poblada de casitas bajas y corralones en decadencia.

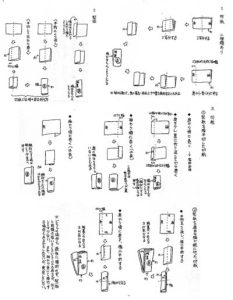

Un típico producto inmobiliario era la casa chorizo, una especie de domus romana dividida al medio y convertida en una casa con un fuerte eje longitudinal (de ahí su nombre), con un patio corriendo paralelo a la galería que enhebra las circulaciones y con una sala principal o un patio delantero sobre la calle, de acuerdo a los casos. Otro, el PH o pequeño conjunto de departamentos sobre pasillo, “tipo casa”, con pequeños patios individuales. Techos altos, con la posibilidad de un entrepiso, el encanto de lo viejo en los pisos de pinotea, las puertas Art Nouveau y las ventanas de celosía: una construcción noble, con amplias posibilidades de remodelación, y la presencia del patio como factor distintivo frente a la siniestra construcción residencial de lo edificios de la avenida Santa Fe. Precios baratos, en algunos casos a valor terreno, con escasa posibilidad de crecer en altura o densidad por las restricciones del Código de Planeamiento Urbano sancionado en 1977.

Una ocasión inmejorable para muchos profesionales, pequeños empresarios, artistas, comerciantes, de instalarse en condiciones ventajosas en un barrio cercano al centro, quizás algo más alejados que los departamentos del Barrio Norte o Palermo donde muchos de ellos habían crecido, pero con el valor agregado del sol, la luz, el espacio abierto, el “aire de barrio” y la entonces novedosa corriente de las remodelaciones, todo sobre el dinámico corredor norte de la ciudad.

El regreso a la democracia, en 1983, completó la ecuación: Palermo Viejo era un barrio cordial, con decenas de microinstituciones informales, con una densidad de emprendimientos culturales (los talleres literarios, los pintores, las escuelas de teatro, las clases de yoga, etc.) y una idea de vida barrial participativa y ciudadana. Es la época de los primeros carteles de la inmobiliaria Shenk, las remodelaciones de Hampton y Rivoira, el furor de las casas chorizo, la versión local de la tendencia reurbanizadora europea, todo lo que en un reciente número de esta revista Zaida Muxí llama “desarrollo endógeno”, en oposición a los megaproyectos urbanos de los `90. Dos símbolos de esa época: el Bar El Taller, frente a la Plaza de Honduras y Serrano, y las microepopeyas de los Vecinos Sensibles de Palermo creando, recuperando y resignificando espacios públicos para el barrio.

El design, y como pagarlo

Parece la letra de un tango pero, ¿qué queda del viejo-Palermo-Viejo? Por suerte, bastante de su base física y, por cierto, de su encanto. Pero hoy es bien otra la dinámica de su renovación urbana.

Aquella recuperación del barrio, parcela por parcela, ciudadana, culta y sensible, no podía sino generar un florecer de bares y restaurants en las calles de Palermo Viejo. Nuevos, algunos, como el citado Bar El Taller, otros que ya existían y cambiaban su clientela, recibiendo a los nuevos vecinos. Algunos adquirían nuevos significados, como los clubes y buffets de las asociaciones de inmigrantes: los armenios, los polacos… Era inevitable, y estaba bien: cito aquí al editor de esta revista, que en los primeros números decía cosas como estas: “Un rasgo esencial y constitutivo de la ciudad, como son sus restaurants (espacio privado y público a la vez, ligado al encuentro y a una identidad aluvional de la cocina argentina)“.

Pero todo uso tiene su abuso, y la gastronomía no es su excepción. El abuso gastronómico de Palermo se sintetiza en el paso del restaurant al bistrot, de la cantina de barrio al emprendimiento gastronómico de diseño, y del barrio con restaurants al barrio de restaurants. De los clubes de inmigrantes se pasó a la saturación de los locales de comida étnica (¡como si hubiera alguna comida que no lo sea!); de las fondas y cantinas, a la pedantería de los bistrots (un consejo a quien se aventure en el barrio: conviene huir de los locales que se dicen “restós”: son caros y, generalmente, malos, o tan minimalistas en su decoración como en sus porciones: lo caro, si breve, dos veces caro…); la simpática informalidad de los viejos mozos y dueños se remplazó por la cara avinagrada de las camareras sobreexplotadas.

Lo malo no es solo la perversión de la gastronomía y el deterioro al paisaje urbano de esas escenografías pretenciosas y banales. Esta invasión de restaurants genera una muy fuerte distorsión de la renta urbana, porque cada casa que se pone a la venta en el barrio tiene el precio que la expectativa de sus dueños le da al uso de restaurant. Así se desalienta y se espanta el uso residencial, echando a la gente del barrio en procura de sitios más tranquilos. Los beneficios dela renovación por parcelas se pierden, porque el espectro de compradores se achica y se concentra. Y viendo como están vacíos algunos locales, se debe pensar en que pronto cerrarán o que, con otras intenciones económicas que el éxito gastronómico, sobrevivirán para pesar del barrio. Lo pequeño ya no es tan hermoso.

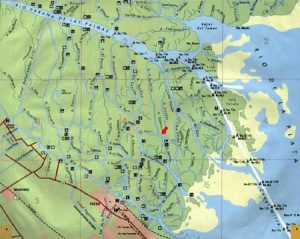

Al respecto, una nota de La Nación del pasado 16 de enero (con el sugestivo título de “Palermo Viejo, entre el crecimiento y el éxodo”) sostiene que “Una recorrida por el corazón del fenómeno sirve para advertir el aumento de la oferta de propiedades frentistas, especialmente de casas de época, cuyos valores treparon a cifras inesperadas. “En 2004 concretamos 120 operaciones de alquiler y 50 ventas de viviendas situadas en esas 20 cuadras próximas a la plaza Cortázar”, afirma Horacio Berberian, de la inmobiliaria Shenk. “La mayoría de esas propiedades se transformó en comercios. Y hay muchas familias que decidieron alquilar el garaje o el living de sus casas y retirarse a la parte trasera para asegurarse un ingreso mensual que puede oscilar entre los 2500 y 12.000 pesos (entre 900 y 4.000 dólares). El metro cuadrado alcanza hoy los 1300 dólares y hasta más, si la propiedad está en condiciones. Lo interesante es que en los últimos tres años, el que fija el precio es el propietario”, afirma Berberian. Los exiliados de Palermo Viejo optan por achicarse y eligen zonas alejadas del ruido, como Villa Crespo y Coghlan“. La misma nota informa que desde 2001 a 2004 se habilitaron 800 locales en un puñado de cuadras de las calles Borges, Cabrera, Costa Rica, Nicaragua, Soler, Honduras, Guatemala, El Salvador y Malabia. “La dinámica del mercado determina su permanencia, pero se cree que sólo en ese circuito hoy funcionan cerca de 3500 locales de gastronomía, indumentaria y diseño, entre otros rubros“.

No solo de restaurants, entonces, se alimenta la boludización: de los talleres artesanales de los `80, ahora se ha pasado a la superpoblación de negocios de diseño, antigüedades, artesanías, indumentaria, etc. De nuevo, predomina lo caro, lo snob, lo presuntuoso. A nadie que remodele una casa chorizo de Palermo para habitarla (si es que queda alguno que lo haga) se le ocurriría amoblarla comprando en el barrio, salvo que el dinero le sobre.

Otras boludizaciones son más modestas, como las murgas que ensayan los sábados en la placita de Honduras y Serrano, haciendo imposible la charla o la lectura en los cafés. Y por supuesto, las atrocidades publicitarias del Cartel de Buenos Aires…

La toponimia como degradación

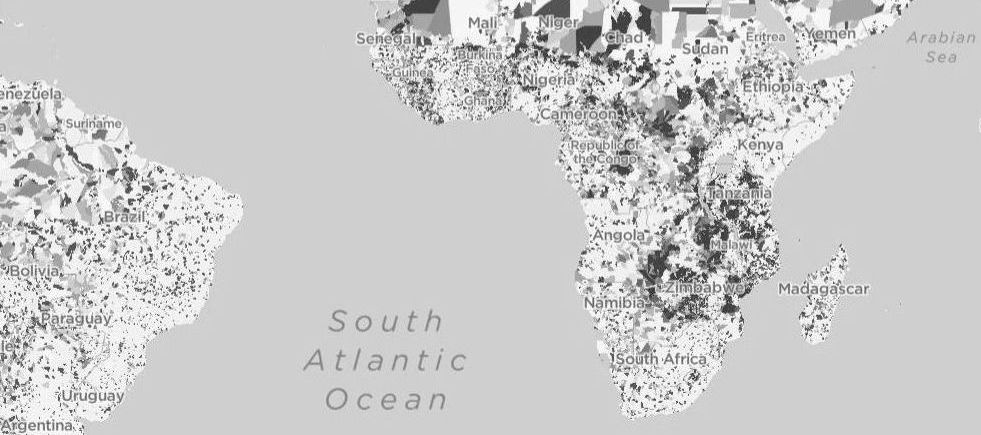

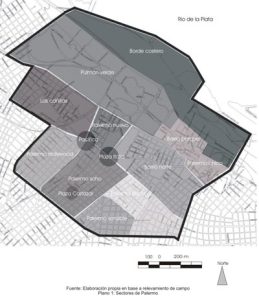

Palermo Viejo extendió su influjo allende la Avenida Juan B. Justo: como aquellos que llegan tarde a una fiesta y su borrachera es peor que la de los que ya estaban, porque tomaron más rápidamente y sin descanso, los casos de boludización en los nuevos palermos suelen ser más atroces que en el Viejo. Pero otro síntoma aparece, más clara señal aun que las fachadas presuntuosas de los restós: el cambio de nombre de los barrios renovados, que hoy ostentan horrores lingüísticos como Palermo Hollywood o Palermo Soho. Nombres en que la escasez de imaginación y la comparación forzada compiten con la tilinguería y la dependencia cultural. Son marcas publicitarias, más que nombres de barrios; se extienden sobre geografías imprecisas, promueven un raro imperialismo palermitano que lleva el nombre de origen a vecindades ajenas: Villa Crespo (barrio que me han dicho que ahora algunos quieren presentar como ¡Palermo Brooklyn!), Colegiales, Chacarita, Almagro… ¡Todos quieren ser Palermo! El propio Palermo Viejo queda afectado por esta corrupción de la toponimia: ahora, muchos de los restaurants snobs y las casas de diseño caro se anuncian como localizadas en Palermo Hollywood… Charly García encontró la irónica referencia a Palermo Bagdad como un acertado comentario a toda esta perversión del lenguaje.

Antídotos y perspectivas

¿Adonde irá Palermo? Y sobre todo, ¿es inevitable la boludización? No es que no deban existir en las ciudades sectores especializados en diseño o gastronomía: lo malo es que en Palermo esta especialización está destruyendo la trama vecinal, la vida barrial que lo hizo un lugar reconocible y agradable. Para colmo, la dinámica económica inmobiliaria parece tornar irreversible el proceso iniciado.

De persistir las tendencias actuales, Palermo Viejo y sus secuelas devendrán en pocos años en un gigantesco patio de comidas snobs, deshabitado y temático, reino de ejecutivos y modelos, de dealers y paparazzis; un muestrario urbano de boludos, boludas, boluditos y boludeces. Poco quedará entonces de las casas chorizo, de los patios intimistas, de los talleres de arte y las placitas sentimentales.

¿Fue inevitable la transformación de Palermo Viejo? ¿Estaban los males de los 2000 escondidos en las moderadas utopías sensibles de los ´80? Si a Palermo lo hicieron sus vecinos, ¿quién lo defiende cuando los vecinos solo piensan en vender caro sus valorizadas propiedades? ¿Y será solo el mercado el que detendrá el virus propagado de los restaurants? Preguntas, aun sin respuesta, en una ciudad que se reiventa en sus vicios y en sus virtudes, o que mejor dicho, transforma sin cesar sus vicios en virtudes y sus virtudes en vicios. Quizás la ciudad, como dicen que hace Dios, escriba derecho sobre renglones torcidos, y la boludización de Palermo sea (para desgracia de Palermo) un tributo a una nueva forma de pensar los desarrollos barriales de la “ciudad sin esperanza”.

CR

Carmelo Ricot es suizo y vive en Sudamérica, donde trabaja en la prestación de servicios administrativos a la producción del hábitat. Dilettante, y estudioso de la ciudad, interrumpe (más que acompaña) su trabajo cotidiano con reflexiones y ensayos sobre estética, erotismo y política. Ver su Proyecto Mitzuoda y otras notas en café de las ciudades: por ejemplo, Ocaso y renacimiento del Gasómetro, en el número 12, y sobre todo, por su relación con ésta, Las 10 boludeces más repetidas sobre los piqueteros y otros personajes, situaciones y escenarios de la crisis argentina, en el número 15. Precisamente de esa nota extraemos algunas palabras en el glosario.

Sobre remodelaciones, ver el artículo ¿Que es lo que hace a las casas recicladas tan cool, tan atractivas?en el número 22 de café de las ciudades.

Sobre desarrollo endógeno vs. megaproyectos, ver la nota Buenos Aires en los `90 y otras consecuencias de la ciudad global, entrevista a Zaida Muxi, en el número 24 de café de las ciudades.

Sobre gastronomía y Buenos Aires, ver la nota Cantinas y fondas en el nuevo cine argentino, en el número 1 de café de las ciudades.

Algunas de las fotos que ilustran esta nota fueron tomadas de la página web Palermo Viejo (que incluye un link a la Sociedad de Fomento de dicho Barrio).

Glosario (expresiones y nombres argentinos):

Como es habitual en las notas que nuestra revista publica sobre cuestiones argentinas, incorporamos un glosario de nombres, palabras y expresiones que pueden ser desconocidos para lectores/as de otros países.

Boludo: tonto, idiota, gilipollas, comemierda, mamón, pendejo, huevón, pelotudo. Con el tiempo adquirió un tono coloquial, hoy es virtualmente un apelativo a la manera de che, pana, brother, mano, güey, que no tiene intenciones de ofender. Pero en un contexto de discusión, especialmente entre desconocidos, sigue siendo un agravio. O una manera fácil de descalificar: “el boludo de Fulano…”

Boludez: algo dicho por un boludo, o por alguien que sin ser un boludo estructural es boludo en el momento en que dice “semejante boludez” (este es el sentido que tiene en esta nota). Dícese también de la condición o estado del boludo (“La era de la boludez” es el título de un disco del grupo musical Divididos).

Barrio Norte: área inmediatamente al norte del centro de Buenos Aires, tradicional enclave residencial de clase alta y media alta.

Arturo Jauretche: intelectual argentino, de origen radical yrigoyenista, y posteriormente vinculado al peronismo. Uno de los ideólogos más lúcidos de “lo nacional y popular” frente a la cultura internacionalista (o europeizante, o colonialista, de acuerdo a como se la mire) del conservadorismo argentino y de no pocos “izquierdistas”.

Tilingo: snob, frívolo, amante de la figuración, superficial, pretencioso, afecto a lo novedoso y a lo que está prestigiado por su origen europeo o norteamericano.

Tilinguería: lo propio del tilingo