El fin de este texto es reflexionar acerca de las diferentes características de los roles de los planificadores urbanos en Australia y Argentina y la conformación histórica de sus perfiles. Estas reflexiones surgen a partir de un viaje realizado en marzo de 2013, en el contexto del programa Planning Connections del Planning Institute of Australia (PIA), que contó con el auspicio del Council on Australia Latin America Relations (COALAR) y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). La revisión histórica y las caracterizaciones disciplinares que aquí se presentan no intentan ser exhaustivas, sino que se detienen particularmente en algunos momentos clave en las trayectorias de las disciplinas urbanas en ambos países. Los perfiles revisados no son los únicos que se podrían identificar, y la aparición de nuevos roles en la mayoría de los casos no implicó que los preexistentes desaparecieran por completo. A pesar de existir perfiles predominantes en cada época, las superposiciones con modelos anteriores por largos períodos son generalmente la norma.

Muchas, o casi todas, las reuniones que tuvimos en Sydney, Melbourne y Canberra comenzaban por la constatación de que los urbanistas /planificadores urbanos en Argentina –al igual que en buena parte del mundo hispanoamericano– somos arquitectos especializados, a diferencia de Australia, y el mundo anglosajón en general, en donde arquitectos y planificadores urbanos tienen distintas formaciones desde las carreras de grado, y sus competencias y métodos de trabajo son bien diferentes. Aunque esto es así desde hace bastante tiempo, en otras épocas el rol y perfil de los planificadores urbanos en los países de habla inglesa no era tan diferente al nuestro. También eran mayoritariamente arquitectos por su formación de grado. Por otro lado, las trayectorias que balizaron los cambios en ambas tradiciones de planeamiento –a pesar de ciertas diferencias evidentes– guardan más similitudes de lo que desde una perspectiva actual usualmente se presume.

Las primeras carreras universitarias de planeamiento urbano en Australia y Argentina casi coinciden exactamente en el mismo año de fundación. Ambas fueron creadas a fines de los años cuarenta, en un momento de gran expansión del ideario del urbanisme francés y el town planning inglés.

En el caso de Australia, el año inicial fue 1949 a partir de la apertura de cursos de posgrado en la South Australian School of Mines and Industries en Adelaide, y las universidades de Sydney y Melbourne (Hamnett, 1999, p. 303) . El curso de Sydney University, particularmente, resultó decisivo en la conformación del campo disciplinar local. Se trataba de un curso de posgrado de dos años de duración con sede en la Facultad de Arquitectura y su primer director, Denis Winston –contratado en Gran Bretaña por la Universidad de Sydney en 1948– es una figura clave para comprender el circuito de circulación de ideas en este período. Winston fue un arquitecto-planificador inglés formado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Liverpool y en el curso de posgrado de Planeamiento Urbano y Paisaje de la Universidad de Harvard (cabe destacar que las universidades de Liverpool y Harvard fueron las dos primeras instituciones académicas superiores que abrieron cursos de planeamiento en sus respectivos países, ambas en 1909; Hall, 2002, pp. 353-354). Actuó como enlace directo con algunos de los principales planificadores urbanos británicos, como Patrick Abercrombie y Raymond Unwin, y mantuvo una correspondencia frecuente con referentes norteamericanos como Lewis Mumford (Freestone, 2002) .

En Argentina, la primera carrera de posgrado en urbanismo fue creada en 1948 en la entonces recientemente autónoma Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (previamente a este curso de posgrado, Della Paolera creó también la primera cátedra de urbanismo de la Argentina en 1929, en la Universidad Nacional de Rosario; Novick, 2004, p. 192). Su director, y fundador también del Instituto Superior de Urbanismo dos años antes, fue el ingeniero-urbanista Carlos María Della Paolera. Proveniente de una familia de arquitectos y constructores ilustres (sobrino del arquitecto-urbanista Juan Antonio Buschiazzo –autor del proyecto de apertura de la Av. de Mayo, entre muchos otros– e hijo del constructor italiano Cayetano della Paollera; Novick, 2004, p. 192), Della Paolera cursó sus estudios de grado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y se especializó en el Instituto de Urbanismo de París. Su director de tesis fue el historiador-urbanista Marcel Poëte, y entre sus profesores estuvieron, por ejemplo, Jacques Gréber y León Jaussély (Novick, 2004, p. 192) . Al igual que Winston en Australia, el paso de Della Paolera por la gestión pública y la academia local resultó determinante en el establecimiento de la tradición del planeamiento en Argentina. Por otro lado, su formación en París es ilustradora en cuanto a la orientación inicial en nuestro país hacia la cultura urbanística europea continental con preeminencia del urbanismo francés y su tradición beaux arts.

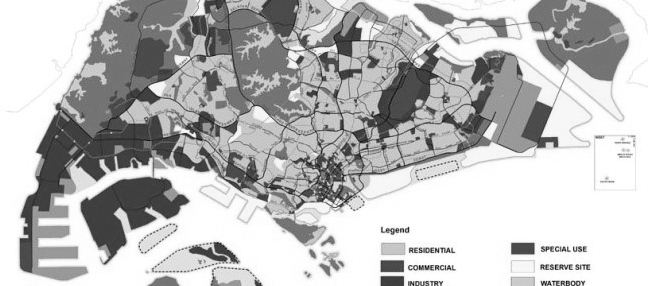

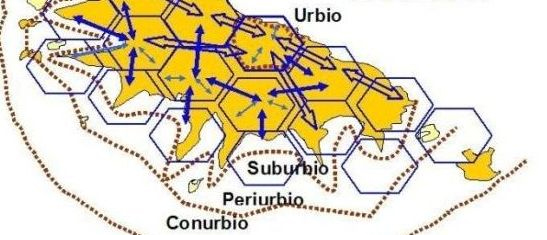

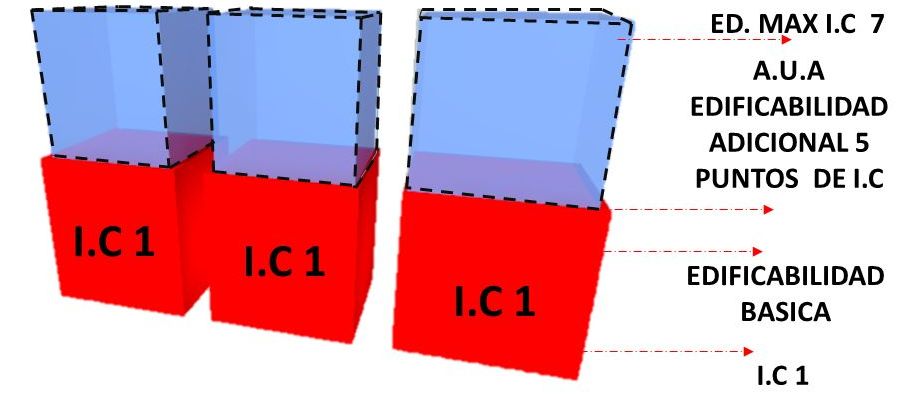

Según Nigel Taylor (1998, pp. 159-160) , inclusive hasta principios de la década del sesenta, la visión dominante en Gran Bretaña –y podríamos agregar, en la mayoría de los países de origen anglosajón incluyendo Australia– era el entendimiento del planeamiento urbano como un ejercicio de diseño físico-espacial, básicamente como una forma de “arquitectura de mayor escala”. Consecuentemente, los planificadores y especialistas urbanos eran, mayoritariamente, arquitectos en primer lugar (con excepciones notables como el caso de Patrick Geddes, cuya formación original era la de biólogo; la figura de Abercrombie –quizás el planificador urbano más emblemático del período fundacional de la disciplina en Gran Bretaña– representa bien el arquetipo de los primeros arquitectos-planificadores británicos). Para Taylor, la primera gran ruptura sucedió a partir de la irrupción de la aplicación de la “teoría de sistemas” en el planeamiento urbano, que propició un giro desde el planeamiento como una forma de arte aplicado hacia el “planeamiento científico”. La visión fundamentalmente morfológica de las ciudades fue reemplazada por cierta idea de las ciudades como “sistemas de actividades interrelacionadas en un estado de constante flujo”. Para los especialistas urbanos formados antes de los sesenta este cambio fue desconcertante. Repentinamente, el nuevo sentido común expresaba que su formación en diseño y composición y sus métodos de trabajo eran inapropiados. Una nueva generación de teóricos urbanos les informaba que no debían considerarse artistas, sino “analistas de sistemas científicos”. En este sentido, ingenieros por un lado y sociólogos, economistas y geógrafos por el otro, parecían mejor equipados para comprender los fenómenos urbanos y planificar el futuro de las ciudades. Los contenidos de los nuevos cursos en las carreras de grado de planeamiento se orientaron al mundo de las estadísticas, los modelos matemáticos y fundamentalmente al de la ingeniería vial. Para Peter Hall (2002, pp. 353-377) también, la “Revolución de los Sistemas” fue decisiva en la nueva orientación del planeamiento en el mundo anglosajón. Ese es el momento en que, de acuerdo a Hall, termina la “prehistoria del planeamiento urbano académico”, se conforma una teoría específica, y se consolida la vertiente académica de la disciplina separada de la práctica. Paulatinamente, en la segunda mitad del siglo veinte, la mayoría de las escuelas de planeamiento con sus cursos de posgrado y nuevas carreras de grado en los países de habla inglesa comenzaron a escindirse de la Arquitectura.

Si bien este divorcio entre las facultades de planeamiento y arquitectura no ocurrió en Argentina (el primer –y hasta la fecha único– curso de grado en urbanismo en Argentina separado de cursos de Arquitectura, la Licenciatura en Urbanismo de la Universidad de General Sarmiento, recién comenzó a dictarse en la primera década del siglo XXI; en Australia, existen en la actualidad 22 cursos de planeamiento en grado y 27 en posgrado datos hasta junio 2012, obtenidos en March, et al. 2012, p. 2), la vertiente del “urbanismo científico” no fue ajena a la conformación de la disciplina de lo urbano en nuestro país. Muy por el contrario, la orientación ingenieril de Della Paolera y su impronta en los primeros cursos especializados, ilustran el gran peso de esta corriente en la tradición local. Las metodologías con sus “diagnósticos” y la jerga de la disciplina en general en el ámbito local –al igual que la corriente predominante a nivel mundial– no fueron tímidas al tomar prestados términos y conceptos científicos, fundamentalmente de la biología y la medicina (la vertiente cientificista de la sociología urbana, y particularmente el marco teórico provisto por la Escuela de Chicago en los años veinte, también fueron fuentes principales de las que se abasteció la teoría del planeamiento urbano en este período). No obstante, los principales interlocutores de Della Paolera fueron generalmente arquitectos. En la Facultad de Arquitectura de la UBA fue donde fundó sus centros de investigación y carreras de posgrado y donde se recluyó a partir de su alejamiento de la gestión pública por conflictos políticos e ideológicos (Novick, 2004, p. 193) . La tensión entre el urbanismo como Arte o Ciencia en el debate local, pareciera que de algún modo fue resuelto según la fórmula de Alfred Agache pronunciada en 1916: “el urbanismo debe ser a la vez un Arte y una Ciencia” (citado en Novick y Piccioni, 2004, p. 134) , y los arquitectos aparecerían según esta premisa como los profesionales más idóneos para garantizar el delicado equilibrio.

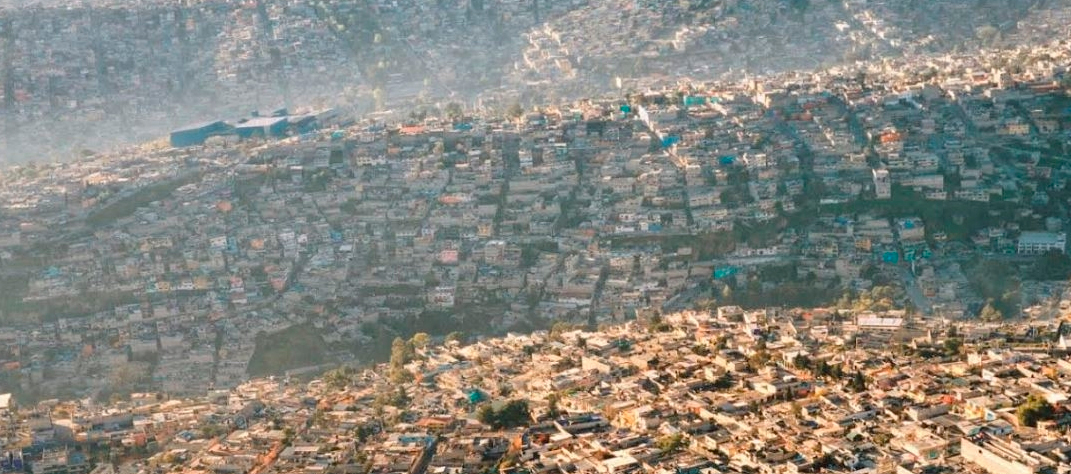

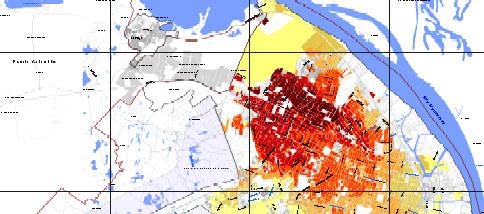

En los cincuenta y sesenta el urbanismo científico en América Latina también ocupó un lugar central a través de la aplicación de las teorías desarrollistas –no sólo en la discusión urbana sino en el seno de las políticas estatales. Los modelos de desarrollo económico promovidos por instituciones principales en la generación del pensamiento urbano latinoamericano en ese período, como la Sociedad Interamericana de Planificación (SIAP) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), incluían detallados planes urbanos y regionales elaborados por cuerpos técnicos, liderados en la mayoría de los casos por arquitectos-planificadores, con conocimientos en economía y sociología adquiridos en cursos de posgrado.

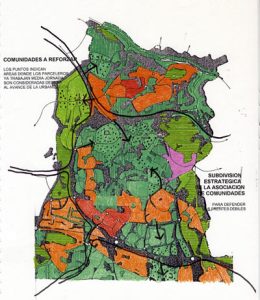

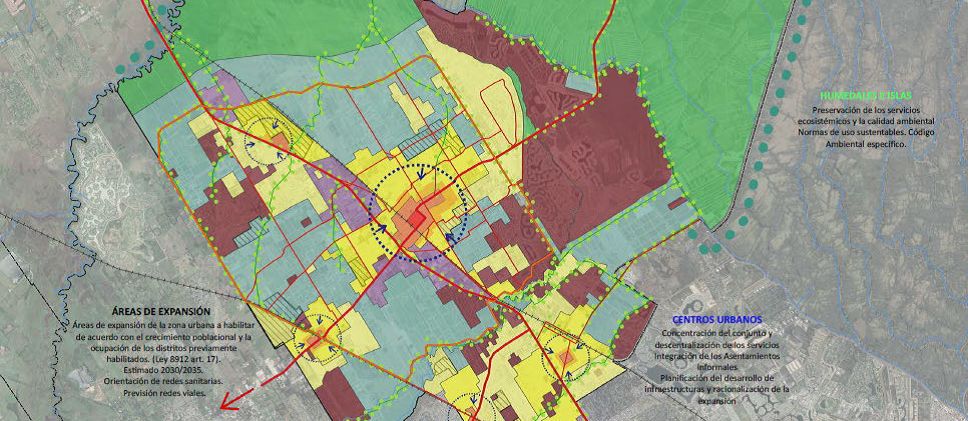

Retomando a Taylor (1998, p. 161), la siguiente gran transformación en el planeamiento anglosajón, luego del pasaje del “arquitecto-planificador” al “planificador-científico”, tuvo lugar en las últimas dos décadas del siglo XX, y es en cierta medida el modelo predominante hasta la actualidad. Se trata del “planificador-comunicador”. En este nuevo giro de la disciplina, el rol del planificador urbano se presenta, modestamente, ya no como el experto que tiene las soluciones para construir, transformar y resolver los problemas de las ciudades, sino como quien puede mediar entre las comunidades –o la sociedad– y los mecanismos de toma e implementación de decisiones estatales. El argumento que sostiene esta aproximación –que comienza a constituirse en los años sesenta anticipando el debate posmoderno cuestiona la objetividad y autoridad de las decisiones de planeamiento y sus implicancias sobre una comunidad determinada, que puede o no compartir sus mismos valores y criterios para determinar qué es un buen ambiente urbano. Esta redefinición del perfil y rol del planificador urbano aproxima sus incumbencias, saberes y campos de acción a la tradición de las ciencias sociales. De este modo, sus principales intereses están en la identificación e interpretación de los conflictos y actores sociales y en las metodologías del planeamiento participativo.

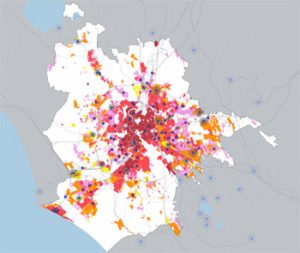

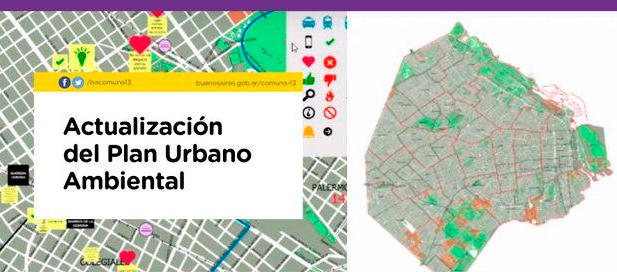

En Argentina también, en el transcurso de las últimas décadas, el planeamiento y los estudios urbanos se han acercado más al mundo de las ciencias sociales. Aunque el desarrollo teórico y la aplicación del planeamiento participativo no hayan tenido aquí una difusión equivalente a la del mundo anglosajón, fueron otros los canales y las condiciones que propiciaron esta aproximación. El comienzo del acercamiento del pensamiento urbano local a los problemas fundamentales de las ciencias sociales en Argentina –y Latinoamérica en general– ocurrió en un pasaje que guarda algunas semejanzas con el que describe Taylor, inmerso en las sucesivas crisis de la modernidad occidental a principios de la década del setenta. En este caso, el contexto estuvo dado por el desencantamiento del ideario desarrollista y la capacidad modernizadora del planeamiento, paralelamente al surgimiento de la teoría de la dependencia latinoamericana (Gorelik, 2002, p. 20) . Este giro ideológico puso en suspenso la confianza en las facultades para transformar la realidad que alentaba a los arquitectos-planificadores en los cincuenta y sesenta y los ubicó en un nuevo rol crítico, fundamentalmente como denunciadores de las injusticias sociales del subcontinente. Por otro lado, una corriente “anti-espacialista” en los estudios urbanos latinoamericanos en este período centró su atención en los procesos sociales y las estructuras político-económicas que rigen a las ciudades, evitando cualquier tipo de lectura morfológica o espacial. Paradójicamente, fueron también mayoritariamente arquitectos quienes protagonizaron esta línea de indagación. La vuelta del protagonismo del “urbanismo espacial” en la práctica y los discursos urbanos locales, recién ocurrió a fines de los ochenta de la mano de la renovación del planeamiento catalán en primer lugar, y también del italiano, que incluyó la revaloración del rol tradicional del arquitecto en la construcción de la ciudad.

En el contexto anglosajón, la reaparición de la dimensión espacial y lo proyectual como cuestiones importantes en el debate urbano en el último cuarto del siglo XX –a través de textos emblemáticos como Collage City (Rowe y Koetter, 1978) y Responsive Environments (Bentley et al., 1985) – impulsó una nueva división disciplinar a partir de la fundación de un nuevo campo específico presentado como puente entre el Planeamiento y la Arquitectura: el Diseño Urbano. La nueva especialidad también propició la apertura de departamentos específicos en universidades, con centros de investigación, carreras de grado, posgrados y un ethos propio.

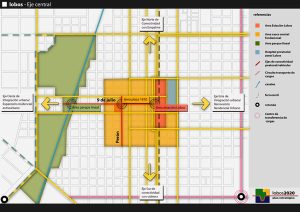

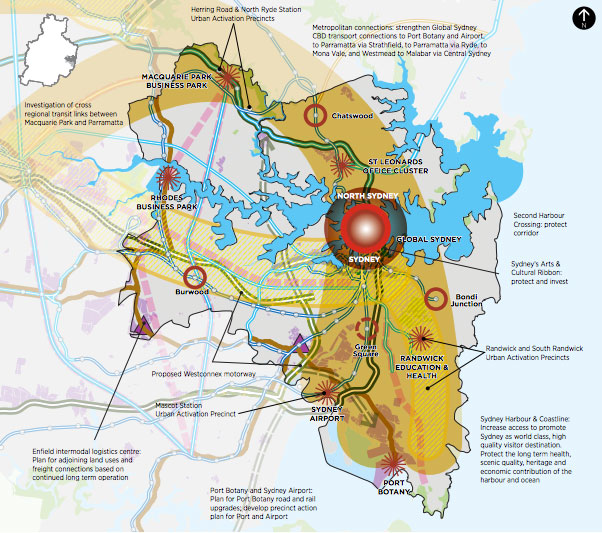

Finalmente, en la actualidad la “planificación estratégica” pareciera proveer de un lenguaje común al planeamiento urbano internacional y acercar los objetivos de los planes urbanos en el mundo y los perfiles de los planificadores que los proponen. Sin embargo, aquí también resulta productivo notar que el término “planificación estratégica” es generalmente comprendido y aplicado de modos diferentes en Argentina y Australia. En Latinoamérica, la asociación más directa a este término es el “modelo Barcelona” y el “planeamiento de proyectos urbanos” (Aguilar, 2005; Novick, 2012) . Especialmente a partir de los años noventa, en donde este modelo fue activamente promovido en nuestra región, el término también está relacionado al marketing urbano y ha sido profundamente cuestionado desde distintas perspectivas (Fiori Arantes, 2000) . En el planeamiento anglosajón, la dimensión estratégica remite en primer lugar a una diferenciación entre dos niveles diferentes de actuación. La distinción entre “estratégico” y “local” comenzó a ser utilizada en Gran Bretaña en los años sesenta en el contexto de las críticas al planeamiento de la segunda posguerra. El informe “The Future of Development Plans” –también conocido como el “PAG Report” y considerado un hito del pensamiento urbano británico– propuso por primera vez en 1965 un sistema de dos niveles en donde las “planes locales” detallados “anidaran” en planes estratégicos, generales y flexibles. Por otro lado, ciertas herramientas asociadas a la planificación estratégica, como los análisis FODA, son instrumentos corrientes en ambas tradiciones de planeamiento y forman parte ya del lenguaje común de la disciplina.

¿Cuál es la formación más idónea para actuar en la complejidad de las ciudades actuales? La respuesta pareciera que no reside en un único perfil, sino en una suma de saberes complementados que sólo pueden ser reunidos en equipos multidisciplinares. Por eso es positivo que las escuelas de planeamiento y los cursos de especialización en estudios urbanos ofrezcan diferentes enfoques y se acreciente cada vez más la oferta de programas abiertos por las universidades. Animar la diversidad de formaciones para promover la mayor pluralidad de perspectivas en uno de los campos de actuación más amplios, diversos y complejos por definición: las ciudades y regiones urbanas contemporáneas.

DK

El autor es Arquitecto (UBA). Doctor en Arquitectura y Urbanismo (Oxford Brookes University). Investigador en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET). Profesor Adjunto de la FADU-UBA. Profesor Asociado en el Buenos Aires Program, Washington University in St. Louis. Es uno de los autores de Grandes Proyectos Urbanos, publicado por café de las ciudades.

De o sobre su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 83 | Urbanidad contemporánea

El neoliberalismo y “la Ciudad de los Fragmentos” | Entrevista a Daniel Kozak | Marcelo Corti

Número 93 | Planes y Proyectos de las ciudades (II)

Otros “Abastos” posibles | Veinte años de proyectos para el área en torno al ex-Mercado de Abasto de Buenos Aires, 1978-1998 | Daniel Kozak

Número 114 | Planes y Proyectos de las ciudades

Insumos para el debate metropolitano | Sobre el libro “Planes, proyectos e ideas para el AMBA” (CPAU) | Daniel Kozak

Número 118 | Urbanidad contemporánea

Fragmentación urbana en la “ciudad post-industrial” | Precisar conceptos para desarrollar políticas | Daniel Kozak

Sobre Australia, ver también las notas Las cosas del Estado. El estado de las cosas, de Cecilia Larivera, y Planificar desde la inserción global, de Celina Caporossi con Carola Inés Posic, en el número 127-128 de café de las ciudades, y el protocolo de diseño urbano para las ciudades de Australia y las notas El sueño de los Griffin, de Mario L. Tercco, Melbourne, la grilla y los parques, de MC, Sídney, lo mejor de ambos mundos, de Carmelo Ricot y Mundos Paralelos, de Celina Caporossi con Carola I. Posic en el número 126 de café de las ciudades.

Sobre la aplicación del “modelo Barcelona” en Latinoamérica y en Argentina en particular, ver también en café de las ciudades:

Número 124 | Planes y Política de las ciudades

El uso del Modelo Barcelona en Buenos Aires | “Vos rodaste por tu culpa…” | Marcelo Corti

Referencias bibliográficas

Aguilar, M. (2005) Devenir de supuestos de los “universales” a los “criollos”. En: Welch Guerra, M., ed. Buenos Aires a la deriva. Buenos Aires: Biblos, pp. 135-167.

Bentley, I. et al. (1985) Responsive Environments: a Manual for Designers. Oxford: Architectural Press.

Fiori Arantes, O. (2000) Pasen y vean… Imagen y city-marketing en las nuevas estrategias urbanas. Punto de Vista. Vol. 66.

Freestone, R. (2002) Winston, Arthur Denis (1908–1980). En: Ritchie, J. y Langmore, D., eds Australian Dictionary of Biography. Vol. 16. Canberra: National Centre of Biography, Australian National University.

Gorelik, A. (2002) Ciudad. En: Altamirano, C., ed. Términos Críticos de Sociología de la Cultura. Buenos Aires: Paidós, pp. 12-21.

Hall, P. (2002) Cities of tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the twentieth century. Oxford: Blackwell.

Hamnett, S. (1999) 50 Years of Planning Education in Australia. Australian Planner. Vol. 36 (1), pp. 303-304.

March, A., Hurlimann, A. y Robins, e. (2012) Accreditation of Australian urban planners: building knowledge and competence. Australian Planner. Obtenido en junio 2012.

Novick, A. (2004) Carlos María della Paolera. En: Liernur, J. F. y Aliata, F., eds Diccionario de arquitectura en la Argentina: estilos, obras, biografías, instituciones, ciudades. Buenos Aires: Clarín Arquitectura/AGEA, pp. 192-193.

—- (2012) Proyectos Urbanos y otras historias. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos-Nobuko.

Novick, A. y Piccioni, R. E. (2004) Urbanismo. En: Liernur, J. F. y Aliata, F., eds Diccionario de arquitectura en la Argentina: estilos, obras, biografías, instituciones, ciudades. Buenos Aires: Clarín Arquitectura/AGEA, pp. 134-136.

Rowe, C. y Koetter, F. (1978) Collage City. Cambridge, Mass.: MIT Press 1978.

Taylor, N. (1998) Urban planning theory since 1945. London: Sage Publications.