De lo general a lo particular: Transmodernidad y Bicentenario

Para pensar adecuadamente las políticas urbanas y ambientales, es conveniente ir de lo general a lo particular y disponer de una percepción de los entornos en los cuales se desarrollan. En otras palabras, se trata de tener debidamente en cuenta la situación a nivel universal, regional y finalmente nacional, interpretando los signos de la época. A grandes rasgos, nos encontramos en lo que Enrique Dussel caracteriza como un proceso que conduce a lo que llama transmodernidad.

En el plano político, la condición bipolar establecida desde 1945 se ha desvanecido por caída de uno de los dos centros, subsistiendo un polo dominante en lo político – militar que, sin embargo, actúa en un marco multipolar de variables económicas y culturales.

En todo el mundo, con las debidas excepciones, sesgos y matices, sucede un ciclo económico favorable que por otra parte parece estar asegurado (dentro de lo incierto de la historia) en su continuidad a mediano plazo.

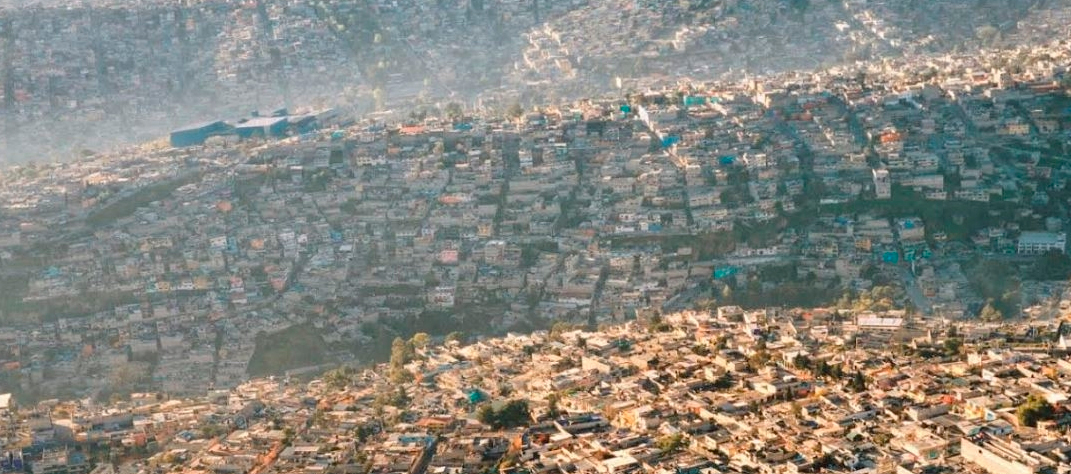

El proceso de urbanización mundial es también significativo al ser considerado en conjunto; pero es necesario relativizarlo en nuestro entorno regional y -sobre todo- nacional, pues en este caso, la evolución demográfica es relativamente atenuada, y el proceso de urbanización ya había llegado en décadas anteriores a porcentajes comparativamente muy altos.

Asimismo en todo el mundo, nuevamente con excepciones y matices, puede comprobarse un reflujo de la ideología del neoliberalismo y, por tanto, de sus programas de economía de mercado, aperturas comerciales, reducción del papel del estado, etc. Este reflujo es particularmente acentuado en nuestro ámbito continental.

A todo esto, la situación política, económica e ideológica nacional puede ser adecuadamente caracterizada, más allá de los conflictos y expresiones particulares, como un regreso de las viejas Tres Banderas de justicia social, soberanía política e independencia económica, independencia o autonomía que, permítasenos en estos apuntes, quisiéramos extender a todos los saberes, tecnologías y pensamientos, entre ellos los que competen a las políticas urbanas y ambientales.

Otro signo de la época es el Bicentenario. En efecto, la Nación se apresta a celebrar (como otras naciones hermanas de Latinoamérica) los doscientos años de su independencia institucional. El Bicentenario se convierte así en un símbolo del que manan ideas, imágenes, oportunidades y desafíos que tocará dilucidar a esta generación. ¿Cómo y con qué se celebrará el Bicentenario? Hay ya un significativo conjunto de grupos e instituciones que trabajan en la cuestión que ya han emitido documentos y publicaciones (Plan Estratégico, Comisión Nacional, Programa Puertas del Bicentenario, FADU – UBA). Asimismo, varios proyectos de la Ciudad están orientados a redefinir físicamente la ciudad del 2010 -Plaza de Mayo, Centro Cultural del Correo Central, y ojalá los grandes desafíos del Plan Urbano Ambiental, la Costa, el Sur, el Riachuelo, la pobreza urbana, etc.- (ver al respecto Gutman, Margarita, ed., Construir Bicentenarios: Argentina, Observatorio Argentina/The New School- Caras y caretas, Buenos Aires, 2005; nosotros nos permitimos sugerir un antiguo texto de Ricardo Rojas, Blasón de Plata, 1910).

Ciudad y urbe: viejas preguntas y nuevas respuestas

Todas las visiones y dilemas acerca de la ciudad están teñidos por los entornos arriba aludidos, sean políticos, económicos, culturales. Sin embargo, hay una esfera específica de debate acerca de la ciudad, en la cual deben redefinirse antiguas convicciones y volver a contestarse antiguas preguntas.

La ciudad de Buenos Aires cumple actualmente su primera década de autonomía institucional, status largamente reclamado pero que no ha dado todos los frutos soñados. Su desafío más severo consiste en completar y armonizar esa autonomía con su papel nacional, que naturalmente no se reduce a ser el mero “asiento” de las autoridades federales (la ensayística nacional indagó en las relaciones de la ciudad con el país y sus formulaciones todavía pesan en las visiones respectivas, como las de Scalabrini Ortiz –El hombre que está sólo y espera, 1931-, Canal Feijóo, Martínez Estrada, Florencio Escardó, etc.).

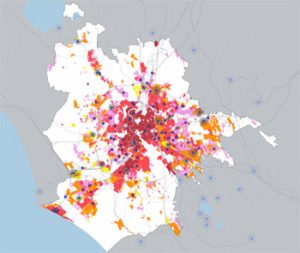

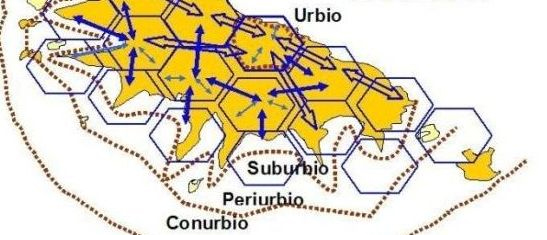

Va de suyo que, al hablar de la ciudad de Buenos Aires, damos por entendido que nos referimos a la compleja configuración metropolitana, de carácter unificado en cuanto a lo urbano, social, económico y ambiental, pero tercamente desagregada en términos institucionales y administrativos.

Como lo ha formulado brillantemente Jane Jacobs, hay una estrecha relación entre las ciudades y la “la riqueza de las naciones”. La ciudad es el sitio de las innovaciones, en su territorio se obtienen las soluciones que luego se extenderán por sus territorios asociados. Por ello es necesario revisar anteriores formulaciones supuestamente “estratégicas” acerca de la competencia entre ciudades. A nuestro juicio, no compiten las ciudades, compiten las naciones por medio de sus ciudades(parafraseando el célebre axioma sobre la General Motors y los Estados Unidos, “lo que es bueno para Buenos Aires, es bueno para la Argentina”).

Nos toca hacer una interpretación local de las actuales políticas públicas nacionales. Sea figurada como “cabeza”, “centro” o “locomotora”, la Ciudad debe identificar los objetivos que, sin dejar de ser propios, a la vez representen su singular contribución al renovado desafío nacional de las Tres Banderas, con fuerte acento en la producción, la equidad y la autonomía económica, tecnológica, cultural e ideológica.

Asimismo seguimos postulando como concepto saludable la distinción entre ciudad y urbe, lo que los antiguos romanos denominaban civitas y urbs. La “ciudad” es la institución, la reunión y los problemas de los ciudadanos entre sí. La “urbe” es el escenario físico, lo material. La teoría y la gestión urbana y ambiental se refieren a la segunda instancia, teniendo siempre en debida cuenta los asuntos de la primera.

Algunas de las viejas preguntas que requieren ser nuevamente contestadas son:

- ¿La urbe es un hecho positivo o negativo? (véase el clásico texto de Morton y Lucia White, El intelectual contra la ciudad, de Thomas Jefferson a Frank Lloyd Wright, 1962, Infinito, Bs. As., 1967).

- ¿La urbe es un artefacto o un organismo?

- ¿Cuál es la medida, el carácter y la relación del espacio privado y el espacio público?

- ¿La urbe debe tomar una forma determinada? Y en tal caso ¿debe ser dispersiva o compacta, lineal o concéntrica, etc.?

El colapso tan temido

Los asuntos y conflictos de la urbe y la ciudad se despliegan con matices y derivaciones finalmente irreductibles a términos acotadamente objetivos y racionales. En efecto, ahora sabemos que toda visión y toda proposición están teñidas por los imaginarios sociales y urbanos.

Los imaginarios, amplificados por los medios, continuamente depositan en el escenario de la planificación y gestión urbana una marea de símbolos ambiguos e inagotables. En la dialéctica urbana impera una densa simbólica de tensión entre el barrio y el centro, entre el sol y la sombra, entre la casa y la torre, entre la obra y la memoria, y tantas otras antinomias que, al personificarse, desembocan en la tríada que va en sus extremos del pobre – chorro – negro, al rico – narco – corrupto, pasando como mediación por el vecino participativo y ambientalista.

Para no hablar de la multitud de analogías biológicas, asociadas a la idea de la urbe como organismo: el pulmón, el corazón, la carie, la metástasis, la acupuntura, la circulación, la herida, y los inefables colapsos.

A esta altura es pueril suponer que la gestión urbana – ambiental puede ser gobernada, luego de anular otros saberes, exclusivamente bajo la luz de los saberes académicos, que por otra parte a su vez también son conflictivos y, como todos los otros, completamente tributarios de su propia constelación simbólica. En esta atmósfera, se han vuelto extremadamente problemáticas antiguas certezas acerca de la teoría y la historia de la planificación y de los planes. La sucesión histórica de los ensayos de planificación urbana, de los códigos y de otras normativas asociadas es reveladora de las dificultades. El intento más notable es el que se decanta pacientemente desde los años 40 en las oficinas municipales específicas, bajo el imperio de la tradición corbusierana de los CIAM (Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna), desembocando en el Plan Regulador de 1958- 62 y el Código de Planeamiento Urbano (CPU) sancionado en 1977 que, si bien con numerosos y a veces confusos agregados y modificaciones, sigue vigente a la fecha. Larga marcha cuya duración revela la superficialidad de las críticas que vinculan al CPU principalmente con la gestión militar de Cacciatore, que lo adopta pero no lo engendra.

Ya en los años 70, en clave “socialista” y, más claramente, en los definitivamente posmodernos 80 ese esquema se debilita considerablemente y tiende a ser suplantado por una combinación del “plan de proyectos” (visible en el recordado concurso de las “20 Ideas”) y las acciones de descentralización, ambos con fuerte impronta catalana.

En los años 90 surge un nuevo contendiente: el ambientalismo, cuyo evento decisivo es la Conferencia de Río y su canon la Agenda 21. Su continuada influencia en nuestro medio se traduce en la sanción de la Ley 123, que no fue precisamente planeada para ser congruente con el Código de Planeamiento Urbano. Mientras algunos de sus promotores “descubren la pólvora” leyendo a Lewis Mumford, hoy por hoy este movimiento se combina paradójicamente con iniciativas “industrialistas” como la llamada ley de la Ciudad Productiva. Se niega el papel planificador del Estado y por extensión de la sociedad como conjunto, para concedérselo implícitamente al mercado como sistema autorregulador que a lo sumo es necesario supervisar para corregir eventuales desvíos, en este caso “ambientales”.

La simbólica que sustenta esta tendencia conduce a la panacea del “estudio de impacto” suplantando al anterior mandato de la ciudad “bien planificada”, desplegando a continuación las teorías derivadas (la sustentabilidad, ahora la livibilidad, y no faltarán renovadas versiones) con sus consiguientes manipulaciones de indicadores y fórmulas polinómicas, que a veces bordean el esoterismo, lo cual no devalúa -todo lo contrario- su potencia simbólica.

El Planeamiento, entre el deseo y la fortuna.

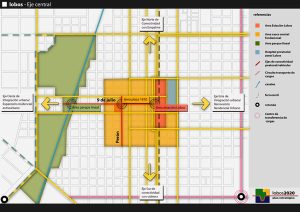

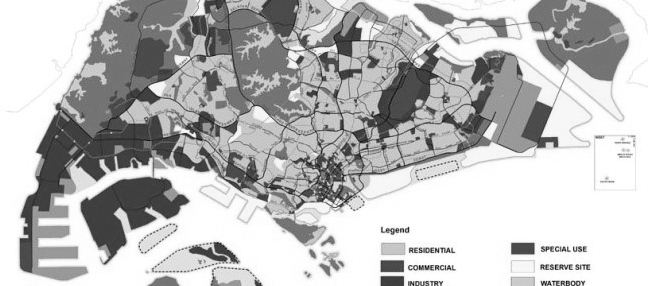

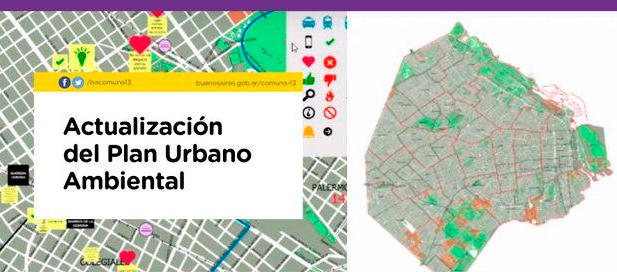

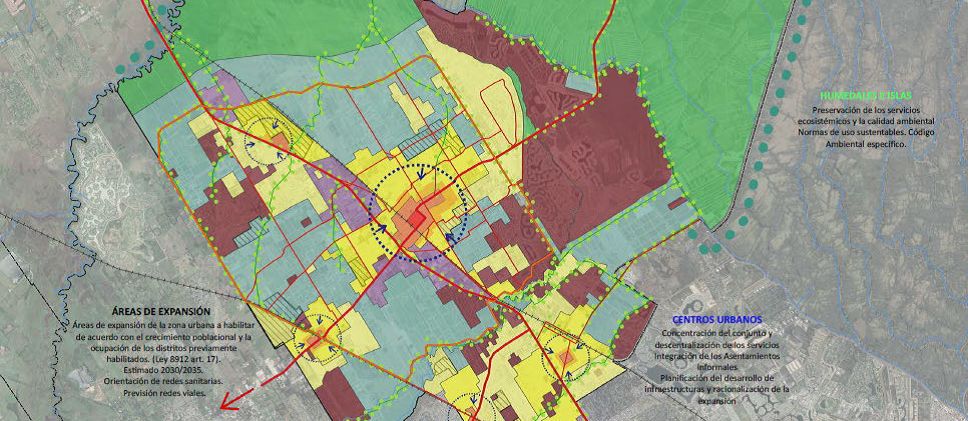

Complejos, y a la vez plenos de oportunidades, son los momentos en que se redacta este documento, en los cuales suceden la transición a las futuras Comunas, la Batalla de las Torres, el asedio ambientalista y la renovada apuesta a la sanción del Plan Urbano Ambiental (PUA).

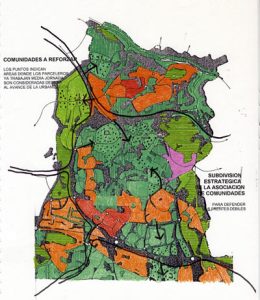

Las Comunas, nuevo escenario descentralizado con autonomía política, prometen transfigurar las modalidades de la gestión local, en planeamiento y en todos los restantes aspectos. El PUA contempla explícitamente la confección de Planes de Comuna, si bien no están diseñados los mecanismos concretos de articulación general – local, sobre los cuales hay alguna experiencia didáctica a nivel regional. Pero la perspectiva de las Comunas, a grandes rasgos basada en la doble mejora de la representación política y de la eficacia de la gestión, promete suministrarnos algunas otras vicisitudes menos amables. Sobrevuela estas cuestiones lo que en Estados Unidos se ha dado en llamar la cultura Nimby (not in my backyard, “no en mi patio trasero”). Se trata de un fenómeno esquivo, que veces se disimula bajo oportunistas postulaciones ad hoc que declaran enérgicamente estar preocupadas por los problemas generales de la ciudad (equidad, sustentabilidad, desarrollo urbano) pero en la práctica concreta defienden el status de sectores urbanos aislados (con frecuencia recurriendo al argumento catastrofista, al modo esbozado por Virilio), dándose finalmente por conformes con rechazar las transformaciones en su propio territorio, o sea en su patio trasero.

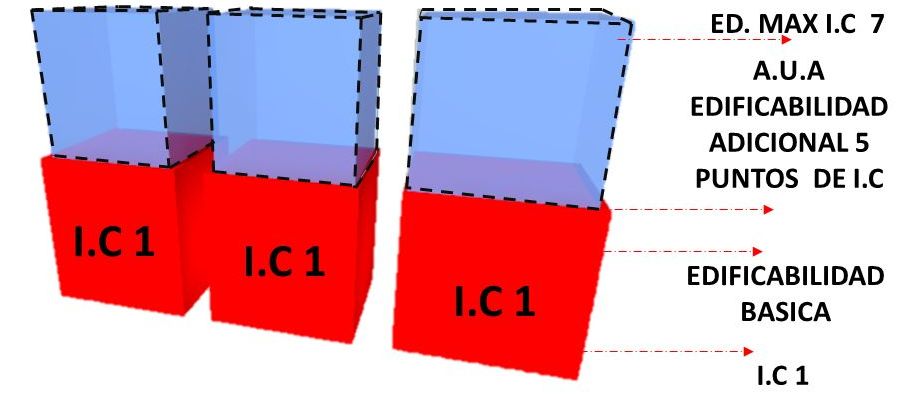

Ahora bien: si de todos modos los líderes locales “protocomunalistas” tienen objetivos políticos vinculados a la nueva instancia de gobierno zonal, no son ellos los que han inventado la temática de la Batalla de las Torres, que muy por el contrario deriva de un imaginario largamente arraigado en la opinión pública urbana, y que supone además una atendible crítica contra el paradigma del urbanismo “moderno”, basado en la densificación y renovación generalizadas del tejido urbano.

La Batalla de las Torres tiene su inicial y más firme bastión en el barrio de Caballito, cuyos vecinos se oponen a la continuación del actual modelo de desarrollo edilicio, mediante manifestaciones en la vía pública y exigencias ante los poderes del Estado local, del cual obtienen fallos judiciales de interrupción de obras, algunos desmañados proyectos legislativos y, a nivel ejecutivo, la evidente concesión implícita en el decreto 1.929/06, que suspende el otorgamiento de permisos de obras en determinados polígonos de seis barrios porteños. Estos movimientos se declaran conformes con las previsiones del PUA; pero sostienen en tono catastrofista “no poder esperar” para que el PUA y la nueva normativa asociada venga en auxilio de su patio trasero.

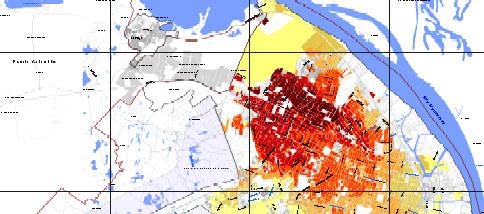

Tampoco la actual dinámica edilicia representa necesariamente un incremento poblacional proporcional. Más bien parece haber una serie de factores que obstruyen esa correlación, entre ellos el crecimiento de los m2 cubiertos por habitante, la modificación de las estructuras familiares, la inversión interna (que ya no va a los bancos, escaldada por el corralito del 2001) y externa (favorecida por el tipo de cambio), que se vuelcan a unidades de ocupación no permanente. Más severo problema es el alocado consumo eléctrico, que empujado por los equipos de aire acondicionado, llega a un 5% anual de incremento en cuentas instaladas, cifra más inquietante que el propio ascenso de la cantidad de cuentas. Algo parecido puede decirse del vertiginoso aumento del parque automotor.

Creciendo entre un 1-2 % edilicio anual (2 a 4 millones de m2) sobre su propio stock, muy lejos del desenfrenado ritmo chino o español, la ciudad se halla en una crisis a nuestro juicio derivada tanto de la evolución de los imaginarios como de su concreta transformación física.

A su vez el aquí llamado “asedio ambientalista” ataca de manera solapada los mecanismos convencionales de planeamiento, lo que no estaría mal si ofreciera alternativas de actuación que, de una u otra manera, pudieran articular espacio privado, movilidad, equipamiento, etc. Por el contrario, el ambientalismo que nos toca (paradójicamente en una escuela que se ha basado en la “ecología” como teoría del equilibrio en un sistema cerrado) tiene a disolver la totalidad urbana en una galaxia de casos particulares, más interesantes como asuntos demostrativos que como componentes de un conjunto; incluso a veces en base a mandatos o estándares apócrifos, como el supuesto mínimo de espacios verdes por habitante atribuido a la Organización Mundial de la Salud.

De parecidas facetas -en tanto carezcan de plan para el conjunto- aunque sin semejante impulso, actúan ciertas facciones patrimonialistas, desagregando la problemática urbana en un universo siempre creciente de objetos y áreas protegidas, partiendo de la improbable ecuación preservación – memoria – identidad.

A todo esto, la herramienta clave de un nuevo proceso de planeamiento, que además es mandato constitucional, el Plan Urbano Ambiental (PUA), se dispone a enfrentar una nueva prueba en la Legislatura de la Ciudad. La gran pregunta del momento es si la energía desatada por la Batalla de las Torres mejorará o empeorará las chances de aprobación del nuevo PUA y por tanto de un avance cualitativo del proceso de planeamiento. El nuevo PUA que, como su propio nombre lo declara, incorpora sustantiva y concientemente algunas de las genuinas exigencias ambientalistas y -en mucha menor medida- las patrimonialistas, se ha preparado esta vez (que es la tercera intentona desde la constitución del CoPUA), como un documento relativamente simple pero claramente enunciativo de los rumbos a seguir. Si se lo compara con la anterior tradición “moderna” se advierte que:

- prefiere tratar las funciones por articulación más que por segregación en zonas especializadas;

- defiende cierta continuidad de los tejidos y los trazados en contra del predominio de la renovación;

- define áreas y modalidades de planeamiento de tipo múltiple y participativo frente al predominio de las visiones expertas, en modo congruente con la creación en 2005 del Foro Participativo Permanente.

En último análisis, el PUA se refiere al bosque, mientras que los códigos, los impactos y otras herramientas se refieren a los árboles, o en el mejor de los casos, a determinados grupos de árboles. El desafío que propone el PUA es, una vez más, el de pensar y decidir la ciudad como conjunto, y por tanto se vincula en lo esencial a un problema político.

El planeamiento es un proceso que no se logrará mejorar de un día para otro, pues requiere de consenso, desarrollo y eficacia. Poco sentido tienen la prepotencia o la amarga queja del experto ante la indiferencia o incluso la reacción negativa de la sociedad. El planeamiento necesita fortalecerse primero que nada en su congruencia con la propia ciudad a la que desea organizar. El logro de la aprobación legislativa del PUA será un paso decisivo para acceder a un escalón superior del planeamiento, pues el Plan es sobre todo un proceso, de tipo participativo, y por ello mucho más que un mero documento.

Las áreas de planeamiento requieren en este contexto una redefinición estratégica de sus acciones, relacionándolas más con la articulación y monitoreo de decisiones que con su diseño y ejecución específicos. Habrá que abordar pacientemente el fortalecimiento de las estructuras técnicas, haciendo las debidas distinciones operativas, no escalares, entre planeamiento y proyecto, y adoptando una política continua de incremento de recursos humanos y de equipamiento. Aspecto relegado y nada menor es la instalación de espacios y métodos de intercambio con la rica investigación científica y académica pertinente, mediante convenios y unidades y procedimientos de trabajo específicos.

En resumen, se trata de acceder a un proceso de planeamiento:

- conceptualmente autónomo, que si bien dialogue e intercambie con otros ambientes de planeamiento, construya lo suyo en base a nuestras visiones y necesidades locales,

- de carácter sustancialmente participativo,

- que se integre en una perspectiva metropolitana y nacional, y

- que no solamente abreve en lo multidisciplinario sino también en la dialéctica entre saberes disciplinarios e imaginarios sociales y urbanos.

En fin, mejor será no olvidar a Aristóteles cuando en su Política (libro cuarto, capítulo XI) se va refiriendo a los edificios públicos y los templos, las plazas, los mercados y las divisiones o distritos urbanos, y de repente se interrumpe y advierte: “Es inútil que nos detengamos en pormenores más minuciosos sobre esta materia, puesto que son todas cosas fáciles de imaginar, pero muy difíciles de poner en práctica. Para decirlas, basta dejarse llevar del propio deseo; más para ejecutarlas, se necesita la ayuda de la fortuna“.

MS

El autor es Arquitecto y Profesor Titular de Historia de la Arquitectura de la FADU – UBA. Actualmente es Subsecretario de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires.

La presente nota está relacionada con el debate “¿Evaluar impactos o planificar la ciudad?”, organizado recientemente por café de las ciudades; ver al respecto:

Número 54 I Planes de las ciudades

Normativa urbana, casuística y visión procedimental I Sobre el debate “¿Evaluar impactos o planificar la ciudad?”. I Artemio Pedro Abba I

Ver el texto disparador de la Mesa Debate en la nota:

Número 43 I Planes de las ciudades

¿Evaluar impactos o planificar la ciudad? I Apuntes para una normativa urbana (I). I Mario L. Tercco

Sobre “las torres en Caballito”, ver también:

Número 53 I Política de las ciudades (I)

Las políticas urbanísticas en su laberinto (I) I El Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires o la quimera de la Planificación: la densificación vertical de la Avenida Pedro Goyena, en Caballito y Flores. I Daniela Szajnberg y Christian Cordara

Y la segunda parte, en el número 54.

Sobre “las Torres”, en general:

Número 34 I Tendencias

La génesis de Torre Country I Una tipología antiurbana (II). I Mario L. Tercco

Número 33 I Tendencias

Los deseos imaginarios del comprador de Torre Country I Una tipología antiurbana (I) I Mario L. Tercco

Sobre el Código de Planeamiento Urbano y, en general, sobre políticas urbanísticas en Buenos Aires, ver también en café de las ciudades:

Número 47 I Planes de las ciudades

Cómo cambiar de una vez por todas el ya agotado (y además confuso) Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires I Apuntes para una normativa urbana (III). I Mario L. Tercco

Número 46 I Política de las ciudades (I)

El Planeamiento Urbano y las Comunas I Los caminos de la descentralización en Buenos Aires. I Hernán Cesar Petrelli

Número 21 I Planes de las ciudades

El Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires I Origen y situación actual. I Rubén Gazzoli

Notas del autor:

Transmodernidad: Relevantes actores mundiales como China o la India no están saliendo de la nada sino que están regresando al primer plano. Esas culturas no son modernas, ni posmodernas. Son premodernas (más antiguas que la Modernidad), coetáneas a la Modernidad y próximamente Transmodernas. La Modernidad, el colonialismo europeo y el sistema mundial oceánico son aspectos de una misma realidad mutuamente constituyente. Lo Transmoderno sería la superación explícita del concepto de modernidad y posmodernidad, asumiendo los elementos positivos de la Modernidad, pero evaluados con criterios distintos desde otras culturas milenarias. Véase en el sitio de AFYL en la Web: Dussel, Enrique, Transmodernidad e interculturalidad (interpretación desde la filosofía de la liberación); La China (1421- 1800) (Razones para cuestionar el eurocentrismo), 2004.

Sobre Imaginarios urbanos:

Castoriadis, Cornelius 1975, La institución imaginaria de la sociedad. Volumen 2: El imaginario social y la institución. Tusquets, Buenos Aires, 2003.

Bachelard. Gaston 1957, La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, México y Santiago de Chile.

Berger, Peter L; Luckmann, Thomas 1966, La construcción social de la realidad, Amorrortu, Buenos Aires, 2003.

Gravano, Ariel, Antropología de lo barrial. Estudios sobre la producción simbólica de la vida urbana. Espacio, Buenos Aires, 2003

Silva, Armando, Imaginarios urbanos. Bogotá y San Pablo. Cultura y comunicación. Tercer Mundo, Bogotá, 1992.

Vergara Figueroa, Abilio (coord.), Imaginarios: horizontes plurales, Conaculta- INAH, México D. F., 2001.

Sobre la idea de la “torre”:

Sabugo, Mario, Escaleras al cielo, Summa + 64, 2003