Introducción

En el marco de un creciente interés por disponer de una ley nacional en Argentina que regule aspectos vinculados al ordenamiento territorial, este artículo propone analizar dos proyectos legislativos y un anteproyecto a fin de destacar sus aspectos más relevantes y poder contribuir al debate:

· El proyecto de Ley de Uso del Suelo y Ordenamiento Territorial Urbanístico (1764-D-2009) de la Diputada Silvia Augsburger.

· El proyecto de Ley de Desarrollo Urbano Territorial Nacional (2563-D-2009). Diputada Nélida Belous.

· El anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial para un Desarrollo Sustentable de COFEPLAN (este proyecto aún no ha sido presentado formalmente al momento de redactarse esta nota).

Estos proyectos normativos se analizarán desde dos ópticas: 1) clase de ley propuesta y competencias territoriales, y 2) objeto y contenido de la ley propuesta. Finalmente se sugerirán algunas estrategias a seguir.

Clase de ley propuesta y competencias territoriales

Un aspecto que resulta clave es determinar qué clase de ley es la que se propone y en base a qué competencia territorial.

Los tres proyectos acertadamente asumen que el Congreso Nacional es competente para sancionar esta ley (descartando así que sea una materia reservada exclusivamente a las provincias en los términos del artículo 121 de la Constitución Nacional), pero los fundamentos constitucionales de las competencias territoriales y el tipo de ley propuesta se configuran de forma diferente.

¿Cuáles serían entonces las opciones? El Congreso Nacional puede sancionar una ley de ordenamiento territorial en base a los siguientes fundamentos constitucionales:

El inciso 18 y 19 del artículo 75 y art. 125. Le corresponde al Congreso “Proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico” en concurrencia con las provincias (primer párrafo del inc. 19 del art. 75 y art. 125), “ proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio”, iniciativas para las cuales será el Senado Cámara de origen (segundo párrafo del inc. 19 del art. 75), “proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de las provincias” (inc. 18 del art. 75). En base a estas normas constitucionales, la ley de ordenamiento territorial nacional supondría el ejercicio de facultades concurrentes de la Nación con las provincias, de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional.

El párrafo tercero del artículo 41. El artículo 41 de la C.N. consagra el derecho a un ambiente sano, estableciendo en su tercer párrafo que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”. Si se fundamenta en esta norma la competencia para dictar una ley de ordenamiento territorial, esa ley será de presupuestos mínimos.

Veamos en qué normas se basaron los proyectos de leyes que estamos analizando:

· El proyecto de la diputada Belous, se fundamenta en la cláusula ambiental (art. 41) y formula un proyecto de ley de presupuestos mínimos que requiere adhesión. En efecto, este proyecto utiliza las palabras “se invita a las provincias” en distintas disposiciones y fundamentalmente, se las invita a “adherir” a la ley nacional y “a sancionar una ley complementaria” (conforme al art. 36).

· El proyecto de COFEPLAN claramente se fundamenta en los incisos 18 y 19 del art. 75 de la CN y por ello, habla de una ley marco en ejercicio de competencias concurrentes que no requiere adhesión por parte de las provincias.

· El proyecto de la diputada Augsburger se fundamenta en la cláusula ambiental (art. 41) y en los incisos 18 y 19 del art. 75 de la C.N., proponiendo una ley de cumplimiento obligatorio que no requiere adhesión.

Recomendamos que las competencias del Congreso para sancionar una ley de ordenamiento territorial se fundamenten en los incisos 18 y 19 del art. 75 y el art. 125 de la Constitución Nacional. De esta manera podrá sancionarse una ley marco, que establezca directrices generales y que sea de cumplimiento obligatorio para las provincias, para las cuales no será optativa su adhesión.

No obstante, debe advertirse que esa ley marco no debe vulnerar las autonomías locales. Para ello, consideramos útil la noción de directrices o normas generales del derecho brasileño a partir de la cual se sancionó el Estatuto de la Ciudad.

Según Hely Lopez Meirelles, norma general es la que establece principios o directrices de acción y se aplica indiscriminadamente a todo el territorio nacional. Diogo de Figueiredo Moreira Neto sintetiza las características de las normas generales aplicadas a la materia urbanística de la siguiente forma: I – establecen principios, directrices, líneas maestras y reglas jurídicas generales; II – no pueden entrar en pormenores o detalles ni agotar el asunto legislado; III – deben ser reglas nacionales, uniformemente aplicables a todos los entes públicos; IV – deben ser reglas uniformes para todas las situaciones homogéneas; V – deben referirse a cuestiones fundamentales; VI – son limitadas, en el sentido de que no pueden violar la autonomía de los Estados (y menos aún de los Municipios).

Objeto y contenido de la ley propuesta

a. Objeto

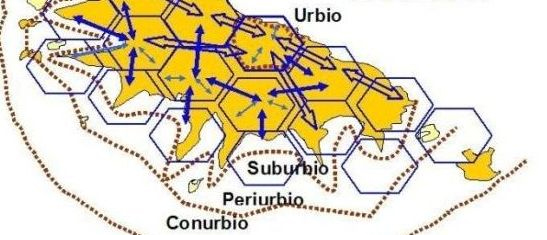

El objeto de la ley propuesta es la materia sobre la cual está regulando, y por lo tanto, el objeto estará vinculado con la denominación de la ley. Así el objeto del proyecto de ley de la diputada Augsburger es el “uso del suelo y el ordenamiento”, el objeto del proyecto de COFEPLAN el “ordenamiento territorial” y el del proyecto de la diputada Belous el “desarrollo urbano territorial”.

Si bien todos los objetos son acertados, consideramos que el concepto más conveniente es el de ordenamiento territorial por su significado comprensivo (incluye lo urbano y lo rural) como por su relación con los conceptos de los incisos 18 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

b. Objetivos

El proyecto de la diputada Augsburger contiene una enumeración de los objetivos de la ley (art. 1) evidenciándose cierta similitud con los objetivos de la ley 388 de 1997 de Colombia. El proyecto de la diputada Belous se refiere a “objetivos de la política urbana nacional” (art. 2) siguiendo la técnica del Estatuto de la Ciudad brasileño, si bien no hay una coincidencia total en ellos. A diferencia de estos proyectos, el de COFEPLAN no hace referencia a los objetivos de la ley.

Consideramos que la regulación de los objetivos de la ley hace parte de las directrices generales que debe contener esta norma nacional.

c. Principios

Un aspecto muy positivo es que los tres proyectos incluyen un listado de principios.

El proyecto de ley de la diputada Augsburger sigue la ley 388 de 1997 de Colombia al enumerar como principios del ordenamiento territorial a “la función social y ecológica de la propiedad”, “la prevalencia del interés general sobre el particular”, “la distribución de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano” (art. 2 de la ley 388/97 y art. 9 del proyecto de ley).

El proyecto de la diputada Belous enumera cuatro principios (art. 3): función social y ecológica de la propiedad, prevalencia del interés general sobre el particular, la distribución de cargas y los beneficios del proceso de urbanización, y el no enriquecimiento sin causa por motivos urbanísticos.

El proyecto de COFEPLAN es más extenso al regular “los principios rectores del ordenamiento territorial” (art. 6) y clasificarlos en: 1. Principios generales: equidad del desarrollo territorial, sustentabilidad, conciliación del desarrollo social, ambiental y económico, el suelo como recurso natural, la ciudad como producto colectivo, racionalidad en el uso y explotación del suelo no urbano. 2. Principios institucionales: respeto por las autonomías, articulación institucional, interjurisdiccionalidad, promoción de la participación ciudadana. 3. Principios operativos: planificación estratégica, coherencia de los planes, cooperación técnica y financiera, actualización y revisión del planeamiento, recuperación pública de plusvalías, concentración y control de los usos industriales, accesibilidad y comunicabilidad universal.

Más allá de la discusión conceptual sobre el contenido de “principios del ordenamiento territorial”, consideramos que los que deben estar presentes como tales son los siguientes:

· Función social y ecológica de la propiedad.

· La prevalencia del interés general sobre el particular

· Reparto equitativo de cargas y beneficios

· Función pública del ordenamiento territorial

· Gestión democrática de la ciudad

Con relación a la función social y ecológica de la propiedad, la fórmula más aplaudida es la utilizada por la Constitución Política de Colombia al establecer que “La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica” (art. 58). Si bien esta noción no surge expresamente del articulado de la Constitución Argentina, es una noción constitucional ya que surge de un tratado con jerarquía constitucional (Convención Americana sobre Derechos Humanos inc. 1 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y art. 75 inc. 22 de la C.N), implícitamente del art. 41 de la Constitución Nacional, y expresamente en varias constituciones provinciales.

La prevalencia del interés general sobre el particular está vinculada con las limitaciones que se impone a la propiedad en aras del interés general (art. 17 de la Constitución Nacional y art. 2611 del Código Civil).

El principio de reparto equitativo de cargas y beneficios es desarrollo del principio constitucional a la igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional).

El principio “función pública del ordenamiento territorial” presenta las siguientes notas:

· Como función pública, el ordenamiento territorial no puede ser objeto de transacción.

· Esta función pública se concreta en acciones específicas como clasificar el suelo, establecer los usos, intervenir en el mercado del suelo, entre otras.

· Como potestad pública del Estado, es éste quien, en ejercicio de la misma, va a modular la extensión y contenido del derecho de propiedad.

· Toda acción que realice el Estado para ordenar el territorio tiene que responder a intereses generales y en este sentido estaría vinculado con el deber del Estado de promover el bienestar general (preámbulo de la Constitución Nacional).

d. Derechos y deberes

En los tres proyectos se enumeran una serie de “derechos y deberes de los habitantes” (art. 15 del proyecto de ley de la diputada Augsburger, y artículos 21 y 22 del proyecto de la diputada Belous) o “derechos y obligaciones de los titulares de dominio, poseedores y tenedores” (art. 18 y 19 del proyecto de COFEPLAN).

Consideramos que resulta más conveniente utilizar la denominación derechos y deberes de los habitantes, ya que están más vinculados al concepto de derecho a la ciudad. Si sólo se utiliza la denominación “titulares de dominio, poseedores y tenedores” se restringen los derechos y deberes a una relación de éstos con su derecho de propiedad individual, quedando por fuera las relaciones con la ciudad (a transportarse, a disfrutar de los equipamientos públicos, etc.).

Estimamos que la mención al “derecho a la ciudad” debe ser expresa como un derecho de los habitantes.

También creemos que debe hacerse expresa mención al deber y derecho del Estado de recuperar plusvalías urbanas. Esto tiene dos consecuencias: 1) se tornaría indiscutible que el Estado está facultado para recuperar las plusvalías que genere su acción. 2) como deber constreñiría al Estado a recuperar las plusvalías so pena de incurrir en responsabilidad fiscal.

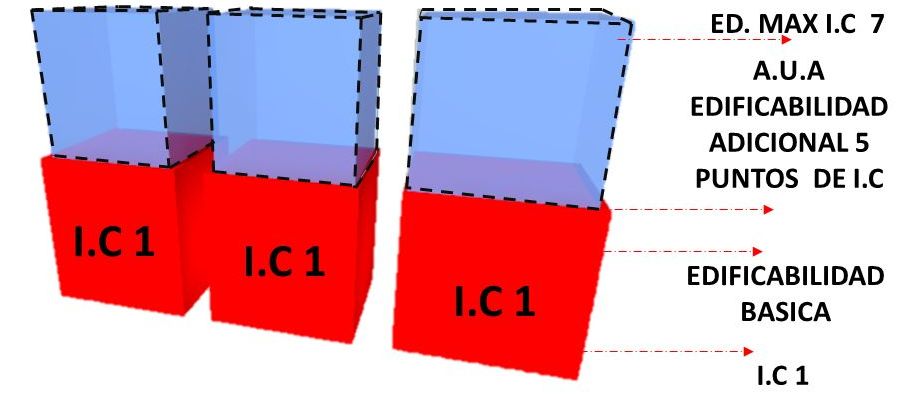

e. Extensión y contenido del derecho de propiedad

El proyecto de la diputada Augsburger (art. 24 a 26), y de la diputada Belous (art. 17 y 19) regulan aspectos vinculados con la extensión y el contenido del derecho de propiedad.

Estos aspectos resultan interesantes desde el punto de vista conceptual de la configuración del derecho de la propiedad, sobre todo al desvincularse el derecho de construir del derecho de propiedad del suelo.

Si bien la apuesta es alta e interesante, estos aspectos están vinculados a la extensión y contenido del derecho real de dominio, y por lo tanto están modificando el Código Civil. Por esa razón consideramos que estas previsiones exceden el objeto y las características de una ley marco de ordenamiento territorial. No obstante, si estos artículos quedaran en la misma, debería preverse expresamente qué artículos del Código Civil se están modificando, derogando o agregando.

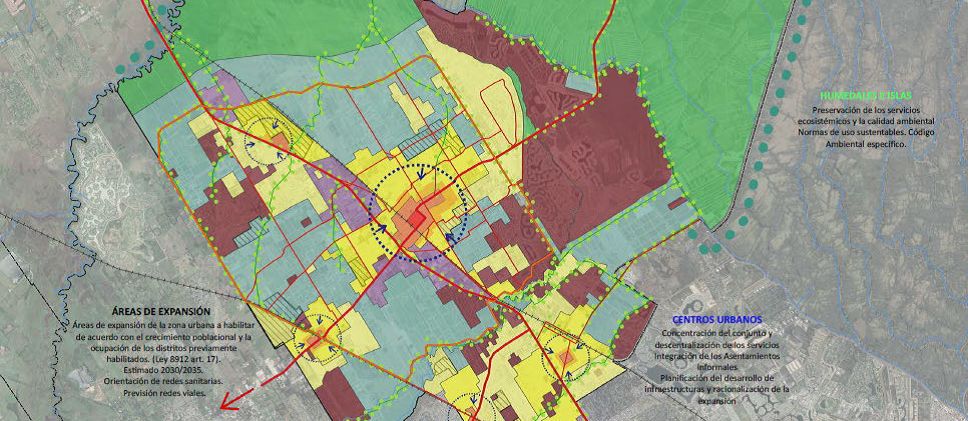

f. Clasificación del suelo

Los proyectos de Belous y Augsburger aportan definiciones de categorías de suelo, a diferencia del proyecto de COFEPLAN.

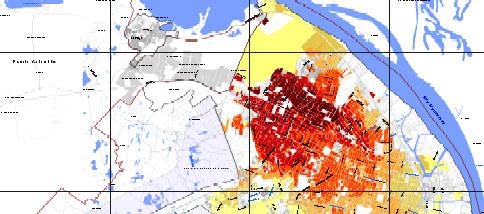

En el proyecto de Belous se establece que los planes de desarrollo urbanos deberán clasificar el suelo en “urbano”, “en proceso de urbanización”, “de expansión o futura urbanización”, “suburbano” y “rural” (art. 10), definiendo estas categorías (art. 10 a 15) y luego haciendo referencia al suelo protegido (art. 16). El proyecto de Augsburger define dos clases de suelo: rural y urbanizado (art. 4 numeral 1 y 2).

Consideramos acertado que la ley de ordenamiento territorial defina categorías de suelo, pero sabemos que clasificar y definir no es una tarea sencilla. Nos inclinamos por una clasificación similar a la de la ley 388 de 1997, de Colombia (art. 30 a 35): suelo urbano, suelo de expansión urbana y suelo rural, con una categoría transversal correspondiente a suelo de protección.

g. Instrumentos

En la parte en la que más varían los proyectos es en la instrumental.

El proyecto de la diputada Augsburger enumera distintos “instrumentos de gestión” dando una definición de los mismos (art. 13). El proyecto de la diputada Belous utiliza la denominación brasileña “instrumentos de política urbana” regulándolos a detalle en el título V, clasificándolos en instrumentos jurídicos (capítulo I), fiscales y tributarios (capítulo II), e instrumentos urbanísticos, de gestión y promoción (capítulo III). El proyecto de COFEPLAN da una definición general de “instrumentos de ordenamiento territorial” (art. 7) no regulando más que algunos aspectos de los planes de ordenamiento territorial y del plan estratégico territorial (título II).

Aquí hay dos preguntas fundamentales: 1) ¿cómo denominamos a estos instrumentos? y 2) ¿cuánto regulamos de ellos?

En relación a la denominación sugerimos “instrumentos de política territorial” por su concepto global, tal como mencionamos anteriormente. Aclaramos que la denominación instrumentos de política urbana, del Estatuto de la Ciudad de Brasil, responde fundamentalmente al desarrollo del capítulo constitucional introducido por la reforma de 1988 denominado “de la política urbana”. Pero creemos que nosotros podemos ir un poco más allá y hablar de “instrumentos de política territorial”.

En relación a la segunda pregunta, consideramos que la extensión de la regulación de estos instrumentos está íntimamente vinculada a la extensión de las competencias territoriales. La propuesta de Belous es muy interesante en la parte instrumental, pero posiblemente podría excederse en las competencias territoriales. Por otro lado, la regulación de los instrumentos en la propuesta de Augsburger y de COFEPLAN quizás sea escasa.

Entonces, ¿hasta dónde ir? Estimamos que debe encontrarse un punto intermedio -tarea no tan sencilla – entre las propuestas de Belous y las propuestas de COFEPLAN y Augsburger. Sugerimos una enumeración de tipo enunciativa (no taxativa) a fin que las provincias y municipios puedan desarrollar otros instrumentos distintos. Asimismo, proponemos unas definiciones mínimas de los instrumentos dejando el detalle de regulación a las provincias y municipios.

Un instrumento que resulta de máxima relevancia es el “plan de ordenamiento territorial” del municipio y de las provincias. Consideramos que la Ley Nacional puede obligar a las provincias a que expidan sus planes provinciales de ordenamiento territorial, estableciendo los contenidos mínimos de los mismos, y que puede obligar a las mismas a establecer la obligatoriedad de los planes de ordenamiento territorial municipales. Es decir, que en relación a los planes de ordenamiento territorial provincial, la Nación estaría obligando a que se realicen, pero la obligatoriedad de los planes de ordenamiento territorial municipales dependería de lo que establecieran las provincias.

Dice Raquel Rolnik que el Plan Director brasileño es como una llave maestra que permite abrir una caja de numerosas herramientas. En ese sentido, sería necesario definir si los instrumentos de política territorial que defina la Nación sólo se podrán utilizar si existen planes de ordenamiento territorial (tal como es en el caso de Brasil y de Colombia).

h. Institucionalidad

Un aspecto en que todos los proyectos coincidieron es en designar como autoridad de aplicación de la ley al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (art. 3 del proyecto de Augsburger), a través de la Subsecretaría de Planificación Territorial de Inversión Pública o a través del organismo que lo reemplace (art. 13 del proyecto de COFEPLAN y art. 4 del proyecto de Belous).

Recomendaciones finales.

Finalmente queremos hacer unas recomendaciones vinculadas a las estrategias a seguir:

· Estrategia en el diseño de la ley. La ley Nacional de ordenamiento territorial no debe vulnerar el principio de unidad de materia normativa, ni extralimitarse en el objeto de la misma, ni en las competencias para sancionarla.

· Estrategia de participación ciudadana. Resulta clave la participación ciudadana en el debate del proyecto de ley nacional de ordenamiento territorial, como en su control y aplicación. Esto le otorgará legitimación social a la ley.

· Estrategia política. En esta instancia hay distintos proyectos de leyes que regulan el ordenamiento territorial (o desarrollo territorial/urbano). Deberían aprovecharse los aspectos más valiosos y jurídicamente viables de cada una de las propuestas, para lograr un proyecto que tenga apoyo político partidario y de las distintas instancias de gobierno.

· Estrategia institucional. La sanción de una ley de ordenamiento territorial no constituye un punto de llegada sino otro punto de partida. Distintas instituciones deberán apoyar su aplicación, entendimiento y difusión.

· Estrategia transicional. Este aspecto debe quedar claro en la ley nacional y en las leyes provinciales de ordenamiento territorial. La ley nacional deberá contemplar las situaciones especiales de las provincias que ya cuentan con una ley de ordenamiento territorial, como también, las provincias deberán contemplar en sus normativas, cómo las normas municipales deberán articularse con la normativa jerárquicamente superior.

MLM

La autora es abogada graduada con honores de la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina. Título de abogada homologado en Colombia. Especialización en Derecho Inmobiliario, Urbanístico y de la Construcción de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Profundización en Políticas de Suelo Urbano para América Latina del Lincoln Institute of Land Policy. Experiencia profesional como asesora en derecho urbanístico e inmobiliario en Argentina y Colombia. Profesora de Derecho Urbanístico Comparado de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, de la Universidad del Rosario de Colombia y de cursos a distancia del Instituto Lincoln of Land Policy.

Sobre el tema, ver también la nota de Silvia Augsburger en este número de café de las ciudades.

El análisis crítico de la legislación urbanística y de ordenamiento territorial en la Argentina comenzó en el número 82 con la nota La Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de Mendoza, por Marcelo Corti. Continuó en el número 83 con la nota Ordenamiento territorial y ordenamiento ambiental, por Hernán Petrelli, en el número 84 con El Plan Urbano Ambiental de Buenos Aires, por Marcelo Corti, en el número 85 con El Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la Provincia de Buenos Aires, en el número 86 con El Plan de Comuna en la Ciudad de Buenos Aires, por Marcelo Corti, en el número 87 con El Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Chaco, por Nadia Finck, en el número 88 con Hacia la función social de la actividad urbanística en la Provincia de Corrientes, por José Luís Basualdo, en el número 89 con Reglamentaciones y contradicciones de “la 8912”, por Marcelo Corti, y en el número 91 con Hacia una Ley Nacional de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable, Entrevista a Diego Fernández.

Y sobre normativa y planeamiento territorial y urbanístico en la Argentina, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

Número 72 I Planes de las ciudades (II)

La ausencia de una legislación territorial en la Argentina I El déficit regulatorio y sus consecuencias I Marcelo Corti

Número 66 I Planes y Política de las Ciudades (II)

El Plan Estratégico Territorial y la construcción de la Argentina deseada I La búsqueda de consensos para el despliegue territorial de la inversión pública I Marcelo Corti

Número 62 I Planes y Política de las ciudades

Normativa urbanística: la articulación entre planeamiento, participación y gestión I Sobre los conflictos alrededor del Código de Planeamiento Urbano de Buenos Aires I Marcelo Corti

Número 60 I Planes de las ciudades (II)

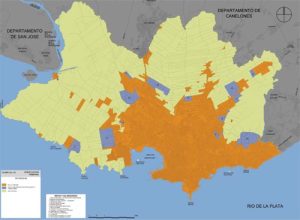

Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires I Escenarios alternativos, políticas urbanas, instrumentos de gestión I Entrevista a Alfredo Garay

Número 54 I Planes de las ciudades

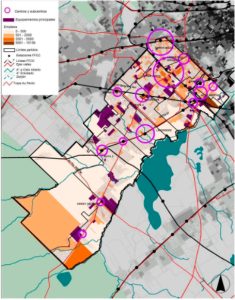

Normativa urbana, casuística y visión procedimental I Sobre el debate “¿Evaluar impactos o planificar la ciudad?”. I Artemio Pedro Abba

Número 43 I Planes de las ciudades

¿Evaluar impactos o planificar la ciudad? I Apuntes para una normativa urbana (I). I Mario L. Tercco

Número 36 I Política de las ciudades (III)

Por la reforma urbana en Argentina I Declaración en el Día Internacional del Hábitat.

Sobre el Estatuto de las Ciudades brasileño, ver también en café de las ciudades:

Número 1 | Entrevista

“La misión del urbanismo es redistribuir riqueza y enfrentar la exclusión” | El Estatuto de las Ciudades, el Plan Director de San Pablo, y los nuevos instrumentos del urbanismo brasileño. | Raquel Rolnik

Citas

LOPEZ MEIRELLES, Hely; Direito de Construir, Ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2000.

FIGUEIREDO MOREIRA NETO, Diago de, Competência concorrente limitada (o problema da conceituação de normas gerais), tesis presentada al XIV Congreso Nacional de Procuradores de Estado, Aracaju, Brasil, 5.9.1988.

Ley 388 de 1997 de Colombia

Estatuto de la Ciudad de Brasil – Ley 10.257 de 2001