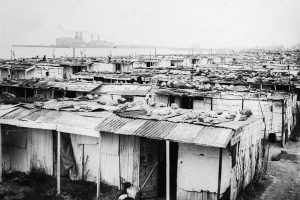

Según María Cristina Cravino, en la Villa 31 de Retiro se juega hoy el destino de las políticas urbanas en la Argentina. Lo expresado por la antropóloga de la Universidad de General Sarmiento en el reciente Seminario “Ciudad y programas del hábitat” se refiere, en principio, a los conflictos sociales y políticos que envuelven a los habitantes del barrio y a los gobiernos de la Nación y de la Ciudad. Sin embargo, siguiendo el razonamiento de Cravino y extendiéndolo a campos más amplios, es probable que el conflicto más profundo al respecto se ubique en la cultura profunda de la sociedad. Apartando los velos de pseudo-racionalidad que ocultan los discursos hegemónicos sobre “la 31”, aparecen cuestiones de singular transparencia interpretativa. Por ejemplo: el escándalo que produce la ubicación de la villa en el centro de la Ciudad. ¿Será este el motivo por el cual lleva el número más alto en la denominación burocrática de las villas de Buenos Aires? En todo caso, es seguramente el motivo por el cual las restantes “30” villas no tienen tanta prensa…

Sigamos con el discurso Treinta-y-único (si se me disculpa el estilo Carlitos Balá…): las discusiones abstractas acerca de un valor inmobiliario inexistente, la preocupación por la altura de las edificaciones, las referencias a la ilegalidad (omitida en la consideración de las construcciones clandestinas en countries y barrios cerrados, cierres de calles, ocupaciones de predios urbanos y rurales en la Patagonia por grupos de buena posición económica, etc.), entre los lugares comunes de las posiciones conservadoras. No faltan tampoco lugares comunes entre las visiones “progresistas”, en especial los que parecieran celebrar la pobreza más que procurar superarla.

¿Cuáles son los conflictos profundos acerca de las villas y del hábitat popular en general que encuentran su expresión más difundida en la villa de Retiro? El más primario: el status de la pobreza como mandato divino o, en una versión más contemporánea, un atributo, una culpa o, en definitiva, una elección del pobre (y no la resultante de unas peculiares circunstancias y construcciones históricas y sociales). Tranquiliza al conservador bienpensante creer que el pobre elige su pobreza; esto tiene además el corolario de validar la propia posición, “elegida” también (y “merecida”).

Otro corolario es urbanístico: la ciudad ha de merecerse, tesis, precisamente, del brigadier Cacciatore, intendente de la dictadura que erradicó “la 31”. Los servicios de la ciudad, los equipamientos culturales, sociales, recreativos, comerciales, la calidad ambiental, la amenidad y la belleza urbana, son para quienes pueden pagarlos.

En el Seminario de la UNGS se presentó el libro “Los mil barrios (in)formales. Aportes para la construcción de un observatorio del hábitat popular del Área Metropolitana de Buenos Aires”, que trata precisamente de estos temas. Organizado por la propia Cravino, el volumen incluye un completo desarrollo de aspectos ineludibles para la definición, comprensión y categorización del fenómeno urbano de los asentamientos y villas.

En el primer capítulo, Raúl Fernández Wagner reconstruye la historia de las interpretaciones y conflictos acerca de la construcción del hábitat popular latinoamericano, y en especial las polémicas acerca de la autogestión como estrategia popular (posición de John Turner, el fundador de HIC), las críticas de Pradilla y Burgués a la autoconstrucción como prolongación de la explotación capitalista sobre “el ejército de reserva” de mano de obra de la industrialización sudamericana, y las recientes tesis de Hernando de Soto sobre la regularización y el “capital oculto” de los pobres.

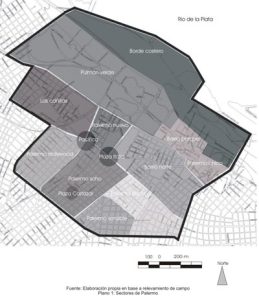

Cravino y Omar Varela procuran luego categorizar los asentamientos y villas en un sentido tanto estructural como simbólico, analizando una gran cantidad de nombres dados en el habla popular, oficial, mediática y técnica a estos barrios, y las imprecisiones y asociaciones profundas que caracterizan esta profusión designativa. Partiendo de las definiciones canónicas de la villa como urbanización de tejido irregular y alta densidad en intersticios de áreas centrales, y de los asentamientos como urbanizaciones periféricas, cuya regularidad en el trazado y su organización inicial apuntan a una integración final con la ciudad a partir de la adaptación a las pautas normativas, Cravino y Varela producen un rico desarrollo de las diferencias y (a veces) similitudes de ambos tipos de hábitat popular. Sostienen como base para su investigación que “al uso ideológico de los términos se los debe enfrentar sin tapujos ni eufemismos, por el contrario, hay que desenmascarar sus connotaciones, ya sean estas sutiles o no”.

Más adelante, del Río, Duarte, Graham y Varela describen el proceso de creación de una base de datos georreferenciada del fenómeno de las villas y asentamientos en el AMBA, como una herramienta capaz de facilitar la toma de decisiones sobre políticas públicas para el hábitat popular. A tal efecto se prevé su difusión la Web de Info Hábitat y la confección de un CD interactivo.

Esta aproximación continúa en dos capítulos consecutivos, por un lado a partir del dimensionamiento del fenómeno que realizan Cravino, del Río y Duarte: sobre 819 casos identificados, 363 son villas, 429 asentamientos y en 27 casos no se pudo identificar la tipología, ocupando algo menos de 6.500 hectáreas en donde habitan un millón de personas. Los autores sostienen que la informalidad se ha constituido en la principal forma de crecimiento poblacional en el Area Metropolitana de Buenos Aires, en gran parte debido a la dificultad que implica para los sectores populares el acceso al suelo urbano. También exploran los paradigmas de intervención en estos barrios: la erradicación sin alternativas (propia, aunque no exclusiva, de los gobiernos dictatoriales), la erradicación a conjuntos de vivienda construidos por el Estado y la regularización dominial en sus distintas variantes, incluyendo la radicación en viviendas de producción estatal. Por otro lado, Cravino realiza un análisis cuali-cuantitativo de casos en el Gran Buenos Aires, estudiando a través de encuestas y entrevistas en 5 barrios diferentes los patrones de movilidad residencial, el perfil socio-demográfico de los barrios, la situación habitacional y de tenencia, la calidad y el uso de la vivienda y las pautas de sociabilidad barrial. Entre los datos así recabados, surge que un 15% de las viviendas tienen espacios dedicadas a actividades comerciales, laborales o productivas (situación no contemplada en general en los planes de vivienda estatal), que casi un 60% de las viviendas fueron autoconstruidas por sus habitantes y que el 70% de los habitantes integra alguna red de reciprocidad, institucionalizada o no, que varía desde el cuidado de los niños al intercambio de herramientas de trabajo, alimentos o simplemente información barrial o social.

Fernando Ostuni y Jean Louis Van Gelder exploran los deseos e imaginarios de los habitantes de villas y asentamientos acerca de la regularización, sobre la base de oponer la seguridad en la titulación a la seguridad en la tenencia, que constituye la opción preferencial de los autores. Consideran que esa sensación de seguridad “puede ser generada por títulos legales o derechos de propiedad, más también por medios alternativos como señales de buena voluntad de parte de los funcionarios públicos, una política gubernamental de laissez-faire para el desarrollo de urbanizaciones populares o la provisión de servicios básicos” y, en general, la estimación de una baja posibilidad de desalojos o relocalizaciones involuntarias. Ostuni y Van Gelder formulan también interesantes planteos acerca de la transformación del trabajo del ocupante en un capital personal o familiar, utilizando las externalidades propias de la ocupación en un factor de progreso social y no (como sostiene el discurso pequeño burgués) con la mera voluntad de evadir impuestos o pago de servicios.

Finalmente, María Rosa Silva estudia las representaciones de la villa y el villero en el discurso construido por los medios. Para Silva, “si bien Clarín, La Nación o Página 12 tienen una línea de desarrollo diferente a la hora de presentarse al lector, cuando escriben sobre villas utilizan un discurso similar: asocian esos espacios con la delincuencia y a sus habitantes como proclives a caer en prácticas clientelares”.

Otro libro reciente de Cravino, “Vivir en la Villa – Relatos, trayectorias y estrategias habitacionales” (en este caso de autoría exclusiva), continúa la reflexión sobre el estigma villero y su construcción socio-mediática. El texto procura responder los interrogantes acerca de cómo se llega a las villas, cuales son las redes y relaciones sociales que se establecen, sus transformaciones, la incidencia del mercado inmobiliario informal, los recorridos habitacionales realizados por quienes hoy viven en las villas de la Ciudad de Buenos Aires y las miradas que estos habitantes tienen sobre su propio barrio y sus vecinos.

Para esto el libro se estructura en tres capítulos. En el primero se desarrolla una discusión acerca de sociabilidad barrial y conceptualización de las villas, con una magnífica y muy didáctica presentación de temas tan citados y tan poco entendidos como la segregación, la comunidad y las estrategias familiares de supervivencia. Para la autora las villas son barrios que pretenden ser similares a los formales, “fragmentos de ciudad sin status de ciudad“; la transformación material queda en un segundo plano detrás de esa búsqueda de reconocimiento, ya que las villas son siempre un lugar en transformación física, “siempre haciéndose“, siempre construyéndose. Es particularmente interesante la crítica a los actores gubernamentales que suponen para las villas una situación similar a la de la “comunidad folk” de Redfield y por lo tanto consideran que “una interlocución con dirigentes barriales garantiza la comunicación con todos sus habitantes“. Cravino encuentra una interacción muy fuerte con el resto de la ciudad, a cuya reproducción los habitantes de las villas contribuyen activamente, y alerta por consiguiente contra la simplificación del análisis (y como resultado, las prácticas sociales y políticas) en términos de “ghetto”.

En el segundo capítulo se analizan algunas historias de vida y las estrategias de movilidad residencial de los habitantes de las villas. Los relatos de seis entrevistados evidencian la diversidad y complejidad de las experiencias de los habitantes de las villas, tanto en sus orígenes como en su formación, su inserción educativa y laboral y su trayectoria habitacional. Según Cravino, “la idea de que la villa es el lugar de la pobreza no sintetiza, de ninguna manera, la trayectoria o los proyectos de los sujetos que allí la viven, no solo por la estratificación social que existe en ella sino por como se ven a si mismo los villeros“. El “nudo comprensivo” para entender entonces estas trayectorias y estrategias pasa en realidad por la creencia o no en un posible ascenso social.

Finalmente, se exponen algunas perspectivas acerca de cómo son miradas las villas, “pensando las dificultades de definir una identidad villera en contraposición al homogéneo dispositivo del estigma villero”. Esta identidad, dejando de lado las pretensiones esencialistas y los prejuicios, es para la autora “una construcción conflictiva de sentidos. Los habitantes de las villas intentan sostener una imagen positiva: aquel que está dispuesto a ser un vecino más, pagar impuestos, integrado a la vida social de una ciudad. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, prima una imagen que acusa moralmente a los habitantes de las villas y los coloca como sujetos sospechables de cometer delitos. Esta imagen imperante en la opinión pública deslegitima cualquier acción del Estado tendiente a mejorar la condición de vida de los habitantes de estos barrios“. Los medios de comunicación (cómo sostiene Silva en Los mil barrios (in)formales) juegan una parte activa en este proceso, en particular a partir de igualar la condición irregular (“ilegal”) de la vivienda y la ocupación del suelo con la condición del actor social villero, remitida así a la del delincuente.

Una amplia y valiosa bibliografía cierra el libro, que continúa el anterior Las villas de la ciudad. Con la próxima publicación de La ley de la villa concluirá esta trilogía de investigaciones sobre mercados, redes sociales y legalidades en la urbanización informal de Buenos Aires.

El citado Seminario de la UNGS fue un encuentro apropiado para avanzar en la comprensión de estos problemas en Buenos Aires, en la Argentina y en la región. Además de presentarse y comentarse experiencias y ponencias muy interesantes sobre barrios informales y políticas de vivienda, los enfoques teóricos de los especialistas dieron lugar a un estimulante debate que abordó la complejidad de la cuestión.

Ana Sugranyes, por ejemplo, volvió a cuestionar el modelo de subsidio a la “demanda” chilena y su resultado: lo que ella y Alfredo Rodríguez denominaron el problema de los “con techo”. Pedro Abramo planteó la hipótesis de unos territorios populares creativos, en oposición al concepto de “ciudad creativa” (título del reciente libro de Richard Florida), al que considera el nuevo slogan neoliberal que suplanta a aquel de “imponerse en la competencia entre ciudades”. Betiana Alfonsín expuso una visión crítica sobre los reales logros del reciente urbanismo brasileño y Eduardo Reese, lejos de pensar como muchos de los expositores en la falta de articulación de las políticas urbanas más generales con las políticas de vivienda, sostuvo que ambas en realidad se articulan y lo hacen muy bien: el problema es que esa coincidencia se basa en maximizar la renta especulativa, segregar la ciudad y ponerla fuera del alcance de los más pobres…

Los mil barrios (in)formales y Vivir en la villa son un material importante y valioso para la prosecución de este debate y para la acción que requieren de los profesionales y técnicos aquellos que pelean en asentamientos y villas por su derecho a la ciudad. Como se sostiene en Los mil barrios…: “el gran desafío que enfrentan las políticas públicas es cómo facilitar el acceso al suelo y a la vivienda popular a los sectores populares”.

MC

Los mil barrios (in)formales. Aportes para la construcción de un observatorio del hábitat popular del Área Metropolitana de Buenos Aires, de María Cristina Cravino (organizadora), Juan Pablo Del Río, Juan Ignacio Duarte, Raúl Fernández Wagner, María Ignacia Gram., Fernando Ostuni, Jean Louis Van Gelder, María Rosa Silva, Omar David Varela; Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008, 278 páginas de 22 x 15 cm., ISBN 978-987-630-043-8

Vivir en la Villa. Relatos, trayectorias y estrategias habitacionales, de María Cristina Cravino, Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008, 240 páginas de 22 x 15 cm., ISBN 978-987-630-044-5

De María Cristina Cravino y sus investigaciones sobre la vivienda popular en Buenos Aires ver también en café de las ciudades:

Número 70 I Política de las ciudades (I)

La urbanización del Barrio Carlos Mugica, de Retiro I Un debate recurrente y la opinión de Jorge Jáuregui I Marcelo Corti

Número 61 I Economía y Política de las ciudades

“Acordate que la tierra no es de nosotros…” I El mercado inmobiliario en las villas de Buenos Aires, según María Cristina Cravino I Marcelo Corti

Número 56 I Tendencias (I)

Transformaciones estructurales de las villas de emergencia I Despejando mitos sobre los asentamientos informales de Buenos Aires. I María Cristina Cravino

Número 49 I Política de las ciudades (II)

Teoría y política sobre asentamientos informales I Cuestionario a Raúl Fernández Wagner y María Cristina Cravino, en vísperas del Seminario en la UNGS. I Raúl Fernández Wagner y María Cristina Cravino

Ver también en café de las ciudades:

Número 19 I Economía

“El problema de los “con techo”…” I Alfredo Rodríguez describe las paradojas del subsidio habitacional en Chile. I Alfredo Rodríguez

Número 1 I Economía

Clandestinos en la ciudad del Tercer Mundo I En “El misterio del capital”, Hernando de Soto propone algo más inteligente que erradicarlos. I Marcelo Corti