N. de la R.: Este artículo de Artemio Abba continúa la serie de informes trimestrales, iniciada en los números 67, 70 y 73, que café de las ciudades publica en relación a los avances y/o retrocesos de la institucionalidad y gestión de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

La Estrategia del Caracol, excelente película del colombiano Sergio Cabrera, muestra en 1993 de una manera muy clara la realidad de las familias pobres de América Latina que buscan un lugar para vivir en las grandes ciudades del post Estado de Bienestar. El empleo precario o desempleo absoluto, la imposibilidad de acceso a la tierra, el retiro parcial o total del Estado en la formación de un submercado social de vivienda y de la provisión de infraestructura, obliga a los sectores sociales empobrecidos a incrementar, en las tres últimas décadas, estrategias alternativas de acceso al “techo”.

La película de Sergio Cabrera se inspira en una noticia que había leído en un periódico colombiano sobre un desahucio paradójico y atípico. La burocracia de la justicia colombiana tardó tanto tiempo en efectuar el desalojo de La Casa Uribe que cuando al juez llegó descubrió que la casa ya no existía. (Fuente: vivalavideoevolucion.com)

La propuesta de Cabrera, enraizada en el realismo mágico, muestra a un grupo de familias ocupantes de La Casa Uribe, en Bogotá, que intentan resistir al desalojo impulsado por intereses inmobiliarios, escudados en el objetivo de que el inmueble sea declarado de Interés Cultural del Casco Histórico de Bogotá. Según el relato del “culebrero”, personaje que en la película desarrolla los sucesos a un grupo de periodistas, los habitantes del predio (con la ayuda de la Virgen, que se presenta espontáneamente en la habitación de Doña Trinidad) desmontan el inmueble en secreto, ladrillo por ladrillo, y lo implantan en otro lugar llevándose la casa a cuestas como el caracol.

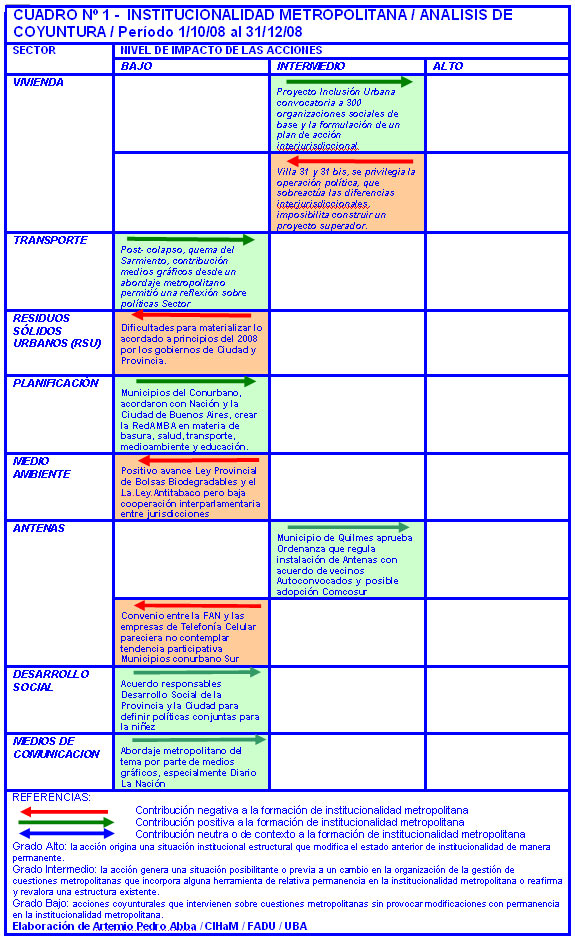

Lamentablemente, el “realismo mágico” que parece inspirar las declaraciones de los actores institucionales involucrados en la polémica interjurisdiccional suscitada alrededor de las Villas 31 y 31 bis, en el núcleo de la RMBA, no ha permitido avanzar en la fijación de lineamientos comunes para enfrentar un problema de tal magnitud. La “emergencia habitacional”, como ha dado en llamarse a un problema que se arrastra, con altos y bajos, desde hace más de tres décadas, explotó de golpe en la ciudad al quedar en el foco de la lucha política.

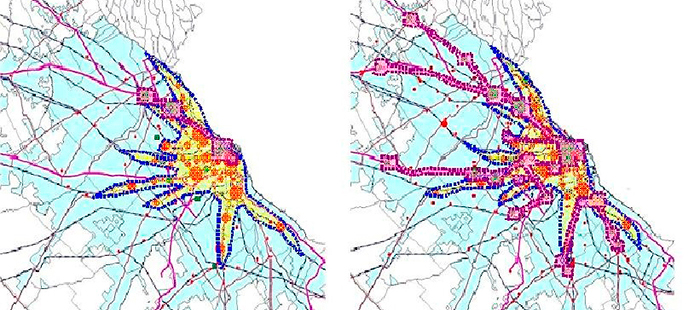

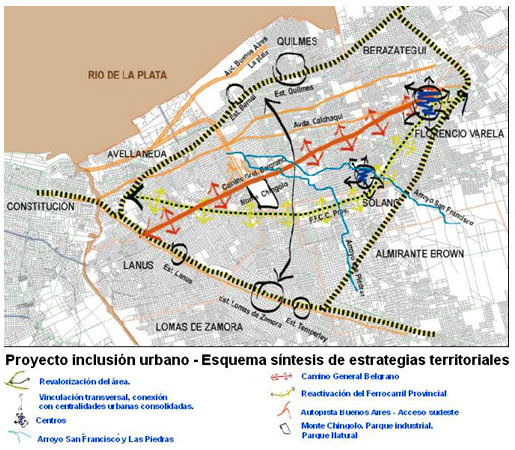

Pero “el desafío está en volver a la Ciudad del período 40-70 o en profundizar los procesos de los últimos años”, dice Rodolfo Macera, que encabeza el Proyecto Inclusión Urbana desde la FADU/UBA, en una de las áreas con los peores índices de precariedad del hábitat metropolitano (MACERA, R., 2008). Alude al concepto de vivienda inserta en la ciudad, como una configuración de servicios que deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales: albergue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de relación, seguridad, privacidad, identidad, accesibilidad física. Y por otro lado, expresa que los servicios habitacionales no dependen solamente de cada unidad física sino también de las demás unidades y de todo el conjunto de actividades urbanas en su disposición espacial (YUJNOVSKY, O., 1984).

Una emergencia habitacional “crónica”

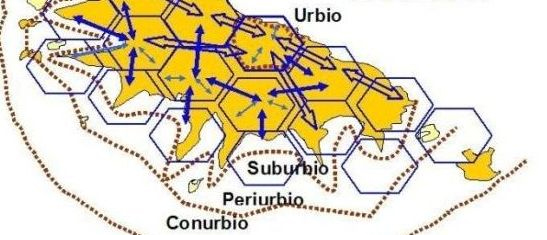

La oferta del mercado habitacional formal ha mostrado en las últimas décadas su incapacidad para cubrir la demanda de sectores de bajos y medio-bajos recursos. La menor incidencia del Estado en el sector y falta de crédito derivan en el incremento de la franja de población en situación de riesgo habitacional. En el caso de las grandes ciudades, la fuerte centralidad que implica la accesibilidad a la mayor diversidad ocupacional, como también al mayor volumen y diversidad de beneficios sociales otorgados por el Estado, genera una sobre-demanda de espacios residenciales conformada por población bajo la línea de pobreza e indigencia, expulsada por asentamientos con baja capacidad de retención.

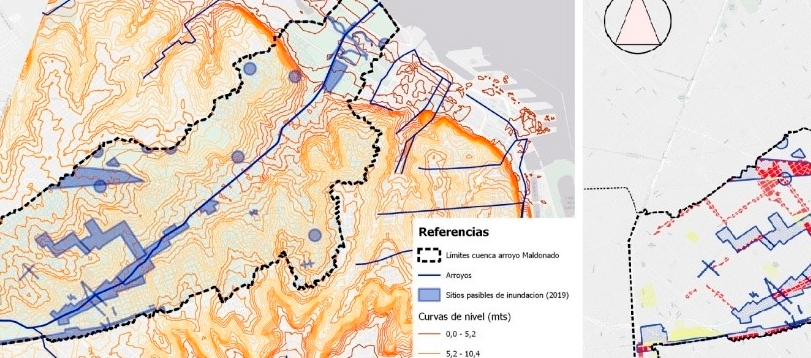

El continuo flujo de nuevos habitantes, que en general se incorporan al mercado de trabajo informal con un débil límite con los casos de trata de personas (talleres clandestinos, distintas formas de prostitución, etc.), se instala como puede en el exiguo suelo y espacio construido existente en la ciudad. Las modalidades adoptadas pasan de los clásicos patrones de suburbanización (hoy limitados por la Ley provincial 8912 y el incremento del costo de un transporte publico degradado) a la post-moderna (o post Estado Benefactor) instalación en espacios vacantes o sub-usados/desprotegidos (tierras fiscales desafectadas, tierras ribereñas con riesgo hídrico o edificios públicos y privados desocupados) valorizados según niveles de centralidad/accesibilidad.

Las leyes de la economía espacial hacen que en relación a la centralidad (o accesibilidad) algunas localizaciones se densifican con semejante intensidad al entorno edilicio formal (leyes del mercado que le dicen), pero sin el cumplimiento de las normativas de seguridad edilicia. Esta expansión “anómica” e “irregular” de los espacios residenciales de la pobreza urbana tiene un impacto, que depende de la dimensión y concentración, sobre el tejido regular circundante. Estos espacios residenciales sub-estándar crecen sin el soporte infraestructural necesario, originando áreas de degradación urbana con elevados factores de vulnerabilidad socio-territorial.

Los componentes causales de esta problemática, así como las consecuencias en las condiciones de vida de la población, superan la capacidad de respuesta de las jurisdicciones locales. Constituyen la expansión de un segmento de la demanda habitacional insolvente, no asistido por el mercado formal, que se localiza donde la ecuación centralidad + facilidad de ocupación resulta más conveniente, lo que generalmente coincide con espacios interjurisdiccionales (o baja transparencia dominial) que agregan complejidad al abordaje del problema.

En la Región Metropolitana de Buenos Aires, el crecimiento de asentamientos irregulares constituye un fenómeno específico, desde el abordaje de soluciones, por su carácter interjurisdiccional. El crecimiento de los niveles de exclusión social, combinado con las nuevas demandas vinculadas con la centralidad globalizada, contribuye a un nuevo rol de sectores de fuerte marginalidad. La ocupación irregular del suelo y el medio construido generan discontinuidades que constituyen focos de conflicto.

La villa 31 y 31 bis en Retiro, donde según María Cristina Cravino “se juega hoy el destino de las políticas urbanas en la Argentina” (CORTI, M., 2009), centralizó las noticias de los diarios nacionales de mayor tiraje por convertirse en objeto de un ríspido conflicto interjurisdiccional, entre la Nación, dueña de las tierras donde hoy crece raudamente el asentamiento, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la potestad de fijar las normas edilicias y constructivas (Editorial Clarín 10/10, Editorial La Nación 21/11, Editorial Clarín 27/11 y Editorial La Nación 18/12). Lamentablemente el tema, irresuelto, se situó en el foco de la discusión política entre ambas jurisdicciones y no alcanzó el lugar de la búsqueda de soluciones consensuadas (Clarín 1/11).

La situación hizo eclosión debido a los cortes en la Autopista Illia, que interrumpieron la fundamental conexión entre la Zona Norte del AMBA y la todavía Área Central de comando de la metrópolis globalizada. La propuesta que elaboró el Instituto de la Espacialidad Humana de la FADU/UBA (plan Barrio 31 Retiro-UBACyT A401) abrió un camino al abordaje urbano del problema y deja una luz al final del túnel para el acuerdo entre las partes, que incluye a los actores sociales involucrados (La Nación, 24/11).

(Texto y foto: La Nación, 5-10-08).

Un camino opuesto eligió la iniciativa Inclusión Urbana en una de las áreas más castigadas por la pobreza estructural del conurbano, la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras (una de las 3 grandes cuencas de la RMBA), en la que viven 600 mil personas en situación de exclusión social. Un caso prototípico de interjurisdiccionalidad: “toca las localidades de Solano, Monte Chingolo, Bernal Oeste, Florencio Varela, parte de Berazategui y Almirante Brown” (MACERA, R., 2008).

El camino fue una convocatoria a las organizaciones sociales de base y la formulación de un plan de acción que enfrente las cuestiones del asentamiento en relación a la ciudad, con la que mantiene una relación contradictoria de integración-exclusión. El empleo, las cuencas hídricas, la conectividad, las centralidades del área, etc., son parte de la Agenda abordada con alrededor de 300 organizaciones sociales de la zona.

A partir de los acuerdos alcanzados, buscaron el camino de constituirse en motores de la instalación de políticas públicas metropolitanas, por la vía de la convalidación por parte de los organismos gubernamentales con competencias en el área: del Ejecutivo y el Legislativo Provincial, del Ministerio de Planificación Federal y de Desarrollo Social de la Nación, Municipios involucrados, etc. Entre las iniciativas incluidas cabe destacar las de alcance metropolitano, tales como la recuperación de infraestructuras de conectividad regional como el Ferrocarril Avellaneda-La Plata y el Camino General Belgrano, así como el saneamiento de la Cuenca.

La construcción de institucionalidad desde abajo

Como ya se adelantara en el anterior análisis trimestral, se aprobó la Ordenanza sobre Antenas de Telefonía Celular en el Municipio de Quilmes en medio de movilizaciones sobre los casos puntuales del proyecto de antena en el Club Villa Elsa y el de la calle Unamuno y Fierro (Perspectiva Sur, 10-10, 29-10). “Vale recordar que en 2000, durante la gestión de Fernando Geronés, Quilmes tuvo su primera norma para regular las telecomunicaciones por celulares, que en se momento comenzaban a extenderse. Cuatro años más tarde, durante la administración de Sergio Villordo, la ley fue reemplazada por una mucho más permisiva, que franqueó la posibilidad de que, por ejemplo, las antenas pudieran llegar a instalarse en los patios de las escuelas, como ocurrió en Bernal” (Perspectiva Sur, 29-10).

Mientras se completaba el proceso de promulgación de la nueva Ordenanza, que regula la instalación de la Antenas en el territorio del Municipio de Quilmes y se propone se extienda a todos los Municipios del COMCOSUR (Perspectiva Sur, 17-10), hacia principios de noviembre se firmó un convenio entre la Federación Argentina de Municipios (FAM) y las empresas de Telefonía Celular que, en un análisis muy preliminar, no parece consensuado con los avances en la materia en la RMBA. El acuerdo apunta a “garantizar” el desarrollo de la instalación de las estructuras de antenas de comunicaciones móviles para todos los distritos del país, estableciendo un Código de Buenas Prácticas del Despliegue de Redes de Comunicaciones Móviles, un modelo de Ordenanza y la recomendación de “evitar tasas abusivas” (24CON, 3-11).

La situación de inseguridad que golpea en forma crónica la sociedad, con una incidencia mayor en las grandes ciudades, fue nuevamente destacada por los medios y actores políticos que visualizaban como necesaria la baja de la edad de imputabilidad (InfoRegión, 13-11). Se registraron en ese contexto algunas tomas de posición que parecieron contradictorias con las políticas de inclusión social (y fundamentalmente de los niños y jóvenes) que se están intentando implementar (La Nación, 8-11).

En ese contexto, pareció muy positiva la reunión de los responsables de las Carteras de Desarrollo Social de la Provincia y la Ciudad, Daniel Arroyo y María Eugenia Vidal,para definir políticas conjuntas para la niñez (ADNciudad y AgenciaNOVA, 8-10). También instituciones no gubernamentales se pronunciaron en favor de políticas activas del Estado para corregir la deuda social, sobre todos con los estratos jóvenes de la sociedad, cuya situación de exclusión se viene agravando a pesar de las mejoras de tipo macroeconómicas registradas en el país (Perspectiva Sur y Clarín, 17-11).

Medio Ambiente

Pocos signos de formación de Institucionalidad Metropolitana (IM) en materia de Medio Ambiente se registraron en el período analizado. En el último trimestre se destacaron dos temas por su repercusión en los medios: la entrada en vigencia de la Ley de la Provincia que exige a los comercios la entrega de bolsas biodegradables (InfoBAN, La Nación y 168Horas, 14-10) y la aprobación en la Legislatura Provincial del Proyecto de Ley Antitabaco (InfoBAN, 23-10). Si bien es positivo el avance en ambos temas, en ningún caso se explicitó una búsqueda de manejo metropolitano de cuestiones que forman parte de la agenda común.

Constituye una excepción positiva la solicitud de la Fundación Ciudad (ADNciudad, 15-10) al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que presente un Proyecto sobre la prohibición del difundido uso las bolsas de polietileno entregadas por los establecimientos comerciales. Resulta oportuno, dado que son casi los mismos actores involucrados y que ya acordaron con Scioli en el territorio de la Provincia, los que deberían contribuir con la entrega de bolsas biodegradables dentro de los límites de la Ciudad.

Es alentador que la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC), en colaboración con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), se haya puesto a trabajar en el desarrollo de las alternativas más viables de materiales (papel, cartón, cuero o tela, o algún tipo de plástico bio-degradable) que reemplace a las contaminantes bolsas de nylon (La Nación, 16-10). En ese sentido también es importante mencionar que Walt Mart entregará a partir de mayo del 2009 bolsas oxi-biodegradables en sus establecimientos, anticipándose a la plena vigencia de la Ley de la Provincia como lo expone en su página Web.

Respecto de la Ley Antitabaco provincial, que generó polémica sobre el porcentaje de espacio libre de humo y pedidos de veto parcial al gobierno de Scioli (el proyecto original preveía un 100 % y la ley aprobada por la Legislatura Provincial dispone un 30 % libre para fumadores en bares y restaurantes y un 100 % en bingos y casinos). No se trabajó en esto conjuntamente entre las jurisdicciones involucradas (o al menos no se dio a conocer) para evaluar la normativa en forma conjunta, ya vigente en la Ciudad, con el fin de aprovechar la experiencia adquirida (InfoBAN, 23-10).

Respecto del Riachuelo se mostraron públicamente escasos resultados. No obstante, el tema se mantiene vigente públicamente, sobre todo, en virtud de la intervención periódica de la Justicia que sigue “auditando” el cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, mientras los medios registran denuncias de nuevas ocupaciones ilegales de sus márgenes (Clarín, 28-11). Si bien el rol de la Justicia es muy importante, debería haber sido solo el disparador de un proceso de planificación interjurisdiccional de la Cuenca y un plan de acciones conjunto (168Horas, 8-10 y Noticias Urbanas 11-11 y 9-12) que tomara la iniciativa con actuaciones concretas de significación. Es de esperar que el nuevo responsable de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a partir del 4/12/08, le imprima una nueva dinámica a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Se registró otra intervención positiva de la Justicia al intimar a los Municipios la Cuenca Las Piedras-San Francisco a regularizar el sistema de recolección de residuos y desperdicios en la zona aledaña para mejorar el medio ambiente (24CON, 28-11). Por otra parte la Universidad Nacional de San Martín revela en este período, a partir de mediciones realizadas, que los residuos tóxicos arrojados al Arroyo Medrano por empresas textiles y metalúrgicas de la zona norte del conurbano bonaerense están afectando seriamente al río (Clarín, 1-11).

Residuos

Mientras continua el proceso de discusión, después de una muy agitada Audiencia Pública (Noticias Urbanas, 1-10-08), alrededor de los puntos más controvertidos (separación en origen, reciclaje, instalación de contenedores, pago por tonelada o zona limpia, etc.), el Gobierno de la Ciudad toma decisiones oscilantes (Clarín, 15-12, y Editorial de Clarín, 18-12). Se retoma la política de instalación de contenedores, que hace un año había interrumpido, y se lanza la Campaña Juego Limpio (La Nación, 13-11), fuertemente criticada por la oposición (Noticias Urbanas y ADNciudad, 10 y 13-11). Ambas iniciativas son lanzadas sin ser acompañadas por la separación en origen, ya que el Gobierno de la Ciudad ha manifestado descreer de la adhesión de los vecinos. Sin embargo dos encuestas realizadas (difundidas por Greenpeace y la Universidad de Palermo) demostrarían que los vecinos opinan lo contrario y se recoge la demanda de los mismos sobre la necesidad de campañas educativas (Noticias Urbanas, 4-10 y Clarín, 9-12). También tuvo difusión la experiencia “Zero Wasted”, desarrollada en California, que logró una importante participación de los vecinos en la separación en origen merced a una decidida y prolongada instalación comunicacional (Clarín, 30-11).

En ese contexto, el Gobierno de la Ciudad difundió el costo que implicaba para los vecinos de la ciudad la incorporación de los recicladores al proceso de tratamiento de los RSU, no registrándose reacciones negativas de la sociedad (Clarín y La Nación, 27-11). Se registró simultáneamente la presentación de proyectos alternativos al Proyecto oficial de Ley de Recolección de RSU del Gobierno de la Ciudad por parte de legisladores opositores (E. Epstein y P. Failde), que intentan “perfeccionar el contrato vigente” y crear un “sistema de recolección diferenciada”, reiterando que el proyecto del Ejecutivo, en tratamiento, vulnera la Ley 1854 (Basura Cero).

En la Provincia se plantea una política supuestamente más integral con el programa “Generación 3R”, ya mencionado en el trimestre anterior, o acuerdos con el sector privado para la reducción de los envases (InfoBAN, 27-11) pero en la práctica, mientras esta política es asumida por algunos Municipios como San Fernando, con amplia participación de los vecinos (168Horas, 13-11), en otros se están renovando apresuradamente contratos de recolección (InfoRegión, 27 y 31-12), en algunos casos en medio de polémicas locales, sin incorporar los nuevos lineamientos (24CON, 11-12, InfoRegión, 15-12). Desde otro abordaje, la defensa de los recursos naturales, el Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente reclamó, en la Audiencia Pública realizada en la Ciudad de Buenos, terminar con el sistema CEAMSE para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (Perspectiva Sur, 7-10).

Transporte

Un proceso interesante, en el espacio de la comunicación social, se visualizó en la cuestión del Transporte. Después de la situación de colapso registrada en el período anterior, cuyo “clímax” fue la quema de vagones del Ferrocarril Sarmiento, se suscitó un lapso de reflexión colectiva sobre causas y posibles soluciones a los problemas del sector. Se sucedieron tomas de posición, repaso de alternativas y lanzamiento de propuestas de acciones inmediatas y de mediano y largo plazo, contextualizadas en una nota, ya comentada en esta sección, en la que expertos en el tema sitúan la problemática desde una visión integral de la cuestión metropolitana y el escenario de colapso generalizado en 30 años de no tomarse las medidas adecuadas (La Nación, 15-11).

Fue interesante el recorrido que propuso el diario La Nación, en una serie de notas, por diferentes ciudades y respuestas a la cuestión del transporte en grandes ciudades (Curitiba, Londres, Hong Kong, Portland, Singapur y Toronto y Estocolmo) así como la apertura de un espacio para la opinión de los lectores de dicho medio (La Nación, 11-10). Finalmente Javier Navia, uno de los columnistas especializados en temas de la ciudad de La Nación, resume la serie de notas diciendo en primer lugar que “no hay solución que excluya como factor decisivo un transporte público eficiente, integrado y capaz de trasladar a millones de personas en forma veloz y en condiciones decentes”, y, “la segunda conclusión es que cualquier medida debe ser tomada como una duradera política de Estado. Ciudades como Singapur o Curitiba llevan décadas desarrollando sus respectivas soluciones para el tránsito”, La Nación, 31-10).

En ese contexto el Gobierno de la Ciudad intenta, mediante el aumento de peajes y de los parquímetros, una especie de “impuesto a la congestión”, estilo Londres, o estacionamientos “disuasivos” (Noticias Urbanas, 27-11), pero sin la oferta de alternativas de transporte público que pueden permitir el alcance de logros significativos (Clarín, 4-10, La Nación, 18-10 y ADNciudad, 6-11). También, y ante la falta de coordinación interjurisdiccional para obtener recursos que permitan mantener las metas de extensión del subte y recuperar la red de ferrocarriles urbanos (Clarín y Perfil, 2-10 y 19-10), se lanzan propuestas en la Ciudad y la Provincia de modos alternativos (carriles exclusivos, red urbana de tranvías, buses articulados, bus “bala”, etc.) que aumenten la oferta de transporte público masivo (24CON, 29-10, Noticias Urbanas, 12-11) y desde Nación se anuncia, otra vez, el soterramiento del Sarmiento (24CON y Clarín, 23-12 y ADNciudad, 24-12).

(Texto e imagen: 24CON, 29-10).

A esa etapa de reflexión metropolitana contribuyó la convocatoria del Encuentro de Planificación Estratégica en Gobiernos Locales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se realizara con el objetivo de compartir y difundir experiencias. Al finalizar la primera jornada, las autoridades presentes (lamentablemente sin alcanzar una significativa representatividad) firmaron el Acta Acuerdo Fundacional de la Red de Planificación Estratégica de Gobiernos Locales del AMBA “RedAMBA”, compromiso para trabajar en conjunto y considerar como de interés prioritario la elaboración de estrategias comunes en cuanto a Gestión Urbano-ambiental; Desarrollo Económico; Infraestructura y Transporte y Políticas Sociales (InfoRegión, 6-12).

Conclusiones

La Estrategia del Caracol, que se inscribe en una visión nómada, preurbana (y que Archigram, en la utopía tecnológica de la vivienda enchufable, inserta a lo urbano), no es apropiada cuando se trata de la incorporación de importantes flujos de inmigrantes en el espacio segregado de la gran ciudad latinoamericana. Como sostiene Fernando Carrión,”La penuria de la vivienda tiene estas dos caras de la misma moneda: la producción de viviendas sin ciudad genera ciudadanos sin ciudad, lo cual deviene en que el derecho a la vivienda es también derecho a la ciudad y que la nueva vivienda genera un nuevo urbanismo” (CARRIÓN; F., 2009).

Esta perspectiva fue desarrollada por Oscar Yujnovsky (YUJNOVSKY, O., 1984) que pone de relieve la importancia de la accesibilidad a los servicios, al trabajo, a los establecimientos educativos, de salud, de abastecimiento, a otras unidades habitacionales y su relación con las distancias geográficas y los servicios de transporte y la calidad de los servicios habitacionales, lo cual se relaciona con las condiciones del medio ambiente urbano. El autor citado habla servicios habitacionales, “no se trata de la simple agregación de servicios que producen atomísticamente las unidades físicas, sino que el conjunto de servicios incorpora las interrelaciones sistémicas de la configuración espacial urbana” (YUJNOVSKY, O., 1984). En el caso del área de los Arroyos San Francisco y las Piedras esto es puesto en evidencia al diagnosticar que “estas urbanizaciones están descalzadas de la estructura de movilidad metropolitana” (MACERA, R., 2008).

El Proyecto Inclusión Urbana, que dirige Rodolfo Macera, aplica un modelo que recupera esa visión integrada del hábitat y construye desde el territorio y los actores sociales e institucionales locales incorporando, de manera apropiada, la dimensión interjurisdiccional metropolitana. Por oposición, cuando, como en la Villa 31 y 31 bis, se privilegia la operación política que sobreactúa las diferencias interjurisdiccionales, el resultado es maximizar las contradicciones internas que deterioran la ya débil semitrama socio-territorial (ALEXANDER, C., 1977), e imposibilitan construir un proyecto superador.

De la consideración de la cuestión habitacional surge una confirmación: la viabilidad de la construcción de institucionalidad metropolitana desde las unidades socioterritoriales locales, como se había verificado en la temática de las Antenas de Telefonía Celular, que a partir de las movilizaciones de los Autoconvocados de barrios afectados, lograron que en el Municipio de Quilmes se aprobara una nueva normativa que contempla el “principio precautorio”, sostenido por ellos, y que se considere su adopción por parte de los Municipios del Comcosur. Sin embargo la firma del Convenio entre la Federación Argentina de Municipios (FAM) y las empresas de Telefonía Celular, que apunta a “garantizar” el avance de la instalación de las estructuras de antenas de comunicaciones móviles para todos los distritos del país y “evitar tasas abusivas”, no parece apuntar en la misma dirección.

En materia de Salud y Desarrollo Social ya se ha consignado la voluntad expresada por los responsables de Ciudad y Provincia de trabajar, con formato de bajo perfil, en forma conjunta pero no se han registrado avances concretos en el período. El contexto mediático no fue propicio por el alto perfil que adquirió la discusión alrededor de cuestiones como la mortalidad infantil y la imputabilidad de menores para morigerar la inseguridad, que pasó rápidamente del terreno técnico al político, quitándoles capacidad de negociación a los actores institucionales involucrados.

Un saldo positivo dejó el debate público registrado en el Sector Transporte: la situación de colapso, evidenciada por la quema de los vagones del Sarmiento y que ocupó el foco del anterior comentario de esta columna, fue seguida por un período de reflexión apoyado en una madura contribución de los medios gráficos. El marco planteado, desde un abordaje metropolitano, permitió una apropiada evaluación de las múltiples actuaciones inmediatas lanzadas en el período, sobre todo por el Gobierno de la Ciudad, y de las propuestas de mediano y largo plazo desplegadas por Nación, Ciudad, Provincia y Municipios.

Las cuestiones ambientales estuvieron presentes en los medios, destacándose la vigencia de la Ley Provincial de Bolsas Biodegradables y el La Ley Antitabaco sancionada por la Legislatura Provincial. Si bien en ambos casos lo logrado constituye un avance a nivel de la Provincia, desde el análisis de las buenas prácticas metropolitanas se evidenció la baja voluntad de cooperación interparlamentaria interjurisdiccional.

Queda para un tratamiento específico, por su historia pionera dentro de la consideración de la interjurisdiccionalidad, la cuestión de los Residuos Sólidos Urbanos, que sigue mostrando la dificultad para materializar lo acordado en su momento por los gobiernos de Ciudad y Provincia. En la Ciudad se observan las vacilaciones para implementar una política de estado, Basura 0 (que tiene calidad legislativa) y en la Provincia no se avanzó con la necesidad del CEAMSE de determinar nuevas áreas de disposición de residuos y plantas de transferencia, y la discusión se planteó a nivel de los Municipios por la renovación de los contratos de recolección o la implementación de políticas de separación y reciclaje de los residuos, al igual que en la Ciudad.

Comienza un año electoral, que ya viene condicionando la gestión desde fines del 2008,pero que debería ser visto como una oportunidad en materia de formación de institucionalidad metropolitana. A partir de la toma de posición y propuestas sobre temas de la Agenda Metropolitana, se podría profundizar el debate y la búsqueda de coincidencias que permitan fijar metas y compromisos de corto, mediano y largo plazo de los Partidos y Candidatos, en los que la sociedad metropolitana se sienta representada y pueda ejercer un control de su cumplimiento.

APA

El autor es Arquitecto y Planificador Urbano, a cargo actualmente de la Codirección del “Proyecto Estructura Socio-Territorial del Area Metropolitana de Buenos Aires”, Centro de Investigación Hábitat y Municipio (CIHaM), FADU/UBA

Ver los informes trimestrales anteriores, de la serie de Artemio Abba que café de las ciudades publica en relación a los avances y/o retrocesos de la institucionalidad y gestión de la Región Metropolitana de Buenos Aires:

Número 73 I Política de las ciudades

Entre Matrix y Bailando por un Sueño I 300 días en la institucionalidad metropolitana I Artemio Pedro Abba

Número 70 I Política de las ciudades (II)

200 días de gestión en la Gran Buenos Aires I Solo fragmentos perdidos de Metrópolis I Por Artemio Pedro Abba

Número 67 I Política de las Ciudades

100 días de (no) institucionalidad metropolitana en Buenos Aires I “Sin lugar para los débiles” I Artemio Pedro Abba

De Artemio Abba, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

Número 65 I Política de las ciudades (II)

De incumplimientos (“promesas del este”) I Los códigos del diálogo metropolitano o los discursos pour le gallery I Artemio Pedro Abba

Número 64 I Política de las ciudades (II)

Buscando “la brújula dorada” en el AMBA I Apuntes apresurados sobre el paisaje metropolitano post-electoral en Buenos Aires I Artemio Pedro Abba

Sobre la emergencia habitacional en Buenos Aires y su región metropolitana, ver también Terquedad de la Emergencia, en este número de café de las ciudades.

Bibliografía

ALEXANDER, Christopher, (1977), “Ensayo sobre la síntesis de la forma”, Publicado por Ediciones Infinito.

CARRIÓN, Fernando M., (2009), “La vivienda”, Diario Hoy de Ecuador, hoy,com.ec, 10 de Enero de 2009.

CORTI, Marcelo, (2009), El estigma de vivir en la villa, Los mil barrios (in)formales de Buenos Aires, en dos libros recientes y un seminario, café de las ciudades, año 8 – Número 75 – Enero 2009.

MACERA, Rodolfo, entrevista, (2008), “El desafío está en volver a la Ciudad del período 40-70 o en profundizar los procesos de los últimos años”, idM informe digital Metropolitano, Fundación Metropolitana, Nº 50, junio 2008.

NAVIA, Javier, (2008), “Mejorar el tránsito, una meta que es alcanzable”, de la Redacción de LA NACION, 31-10-08.

YUJNOVSKY, Oscar, (1984), “Claves Políticas del Problema Habitacional Argentino – 1955/1981”, Cap. I: Aspectos teóricos de la vivienda, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires.

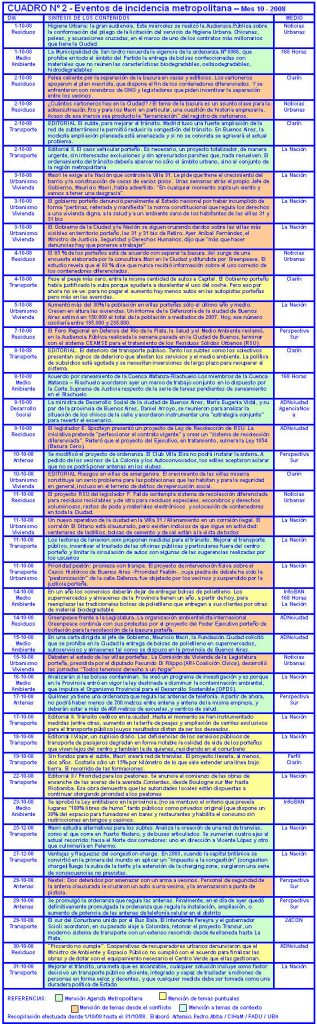

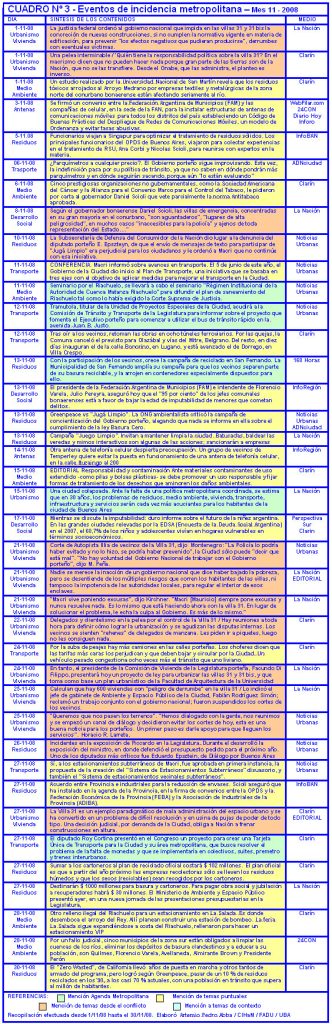

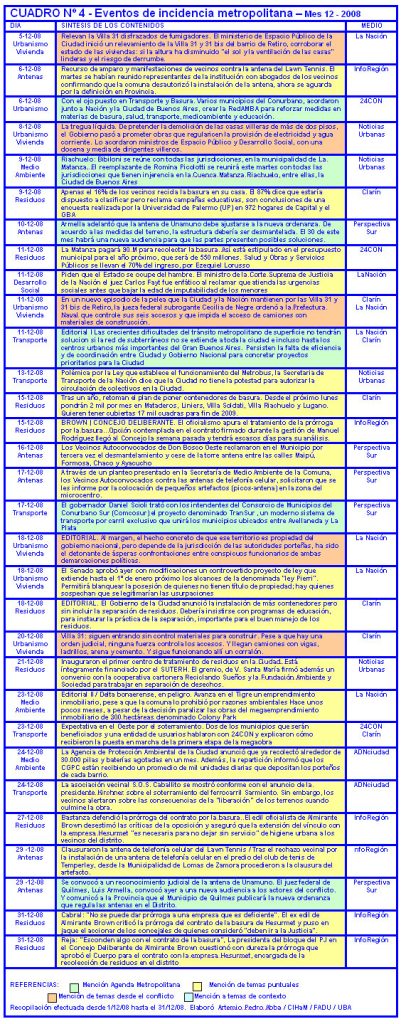

Anexos