Caroline de Saint-Pierre es socióloga de formación y en 1990 estaba interesada en el fenómeno de las pandillas juveniles. Volviendo a su Francia natal desde California, donde había trabajado sobre la cuestión de los gangs chicanos, una asociación de prevención de la delincuencia le pidió en 1990 un estudio sobre los grupos de jóvenes en un barrio recién construido de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, en la periferia parisina. Interesada en el contexto de “ciudad nueva”, decidió quedarse más tiempo en el lugar para trabajar sobre diferentes temas (asociación, espacios públicos, vida cotidiana, proyecto urbanístico y social, relación de los habitantes con el sitio, significaciones de “ciudad nueva” para los diferentes actores) y realizó a partir de esta experiencia una tesis en antropología social y etnología en la École des hautes études en sciences sociales (EHESS), con Gérard Althabe. “Trabajé también en otros suburbios de Paris en la misma época y esa situación me permitía comparar lo que sucedía en la ciudad nueva con lo que sucedía en los Grands Ensembles”, nos explica Caroline al comenzar la entrevista. De estas investigaciones surgieron su libro “La fabrication plurielle de la ville: décideurs et citadins à Cergy-Pontoise 1990-2000” (Creaphis, 2002) y la película “Intérieurs ville” (con el realizador de documentales Olivier Segard), que mezcla imágenes de la ciudad, relatos de urbanistas y habitantes, imágenes de archivos y acontecimientos a lo largo de un año en la ciudad (carrera ciclística, mercado, día de los asociaciones, etc.) y entrevistas de historia de vida de habitantes de diferentes barrios. La siguiente entrevista, realizada entre París y Buenos Aires, nos permite indagar en la evolución y situación actual de una de las nuevas ciudades francesas ideadas en la década del ’60.

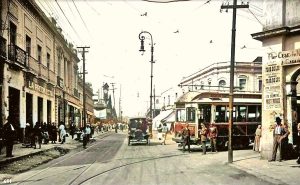

cdlc: En un contexto mundial de preocupación por el descontrol de la urbanización de las periferias (edge cities, ciudad difusa, ciudad territorio, ciudad de ciudades, etc.), resulta interesante repasar la historia de las nuevas ciudades europeas a cuarenta años o más de su planteo programático y su construcción. Tu mencionas en tu libro la orden que De Gaulle da a su equipo en el sentido de “poner orden en este burdel de las periferias” (una palabra que coincide con la no muy elegante de “quilombo”, de idéntico significado literal, y que en Argentina se usa mucho para describir ese tipo de situaciones descontroladas de la periferia…). Con el tiempo transcurrido, ¿que evaluación general se puede hacer de una experiencia como la de Cergy-Pontoise, cómo modelo de desarrollo metropolitano alternativo al de la “banlieu” y los Grands Ensembles?

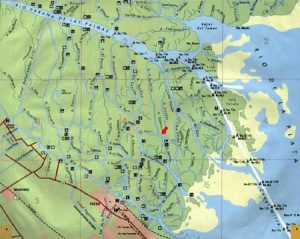

CdSP: Los estudios que se hicieron hace poco sobre la evaluación de las 5 ciudades nuevas en la periferia de Paris (Evry, Saint Quentin en Yvelines, Marne-la Vallée, Sénart, Cergy-Pontoise) demostraron que (salvo Senart) cumplieron el papel de polo de atracción para el cual habían sido construidas en distintas partes de la región parisina: es decir, de desarrollarse como centros económicos, culturales, comerciales, administrativos para estructurar sus respectivos sectores en los alrededores de Paris. Cada una de las ciudades desarrolló una historia diferente y es bien evidente, 40 años después, que la situación de cada una no es la misma. El programa de investigación mostró también que la gente de las ciudades nuevas ha echado raíces, si se observa que las mudanzas de sus habitantes se hacen en el mismo sector más que hacia otros lugares.

En cuanto a Cergy-Pontoise, se considera que tuvo éxito no solo en ofrecer posibilidades de residencia diferentes (alquiler o acceso a la propiedad, vivienda colectiva o casa individual) sino también de trabajo (por la instalación de numerosas empresas), de transporte, de comercio, de oferta de cultura, de diversiones…

Es la diferencia con los “grands ensambles”, que proponían solamente alojamientos de alquiler social, sin servicios, lejos de los centros de las ciudades, aislados por la escasez de medios de transporte y donde no llegaba otra gente que no fueran los propios habitantes. Hay que tener en cuenta además que no estamos en la misma escala; Cergy-Pontoise tiene ahora casi 200.000 habitantes y diferentes centros: a escala de barrio, a escala de la ciudad entera e incluso a escala regional.

Por cierto, la cuestión urbanística no resuelve los problemas a nivel nacional, como lo es el del paro y sus resultantes en términos de marginalización económica y social. Cuando se construyeron las ciudades nuevas el país estaba todavía en periodo de crecimiento y de ascenso social para diferentes sectores de la sociedad, pero pocos años después empezó la crisis económica y afectó en primera instancia a la gente joven y de poca calificación. En Cergy-Pontoise se ha construido bastante alojamiento social y la demografía se caracteriza por su juventud, eso significa que una parte de la población estuvo entre las primeras afectadas por situación económica de desempleo. Lo que planteo en mi libro es que cuando empezó a hacerse sentir con fuerza la crisis económica, la ciudad nueva, que se promovía como muy diferente del resto de la “banlieu” (apoyándose en la creencia “Changer de ville, changer de vie”), tuvo que luchar para tratar de no estar rebajada al estatuto de aquella, entendido en el sentido de “barrios con problemas”. Y continúa todavía confrontándose con esta doble imagen, según se ponga el enfoque sobre tal o cual aspecto de la vida urbana, tal o cual barrio o acontecimiento. En cuanto a la gente que vive allí, según las encuestas, a la gran mayoría les gusta la ciudad por su calidad de vida, debido en gran parte a su fuerte dimensión verde, sus grandes espacios, sus facilidades en la vida cotidiana (comercio, equipamientos culturales y deportivos), su vida asociativa y social.

cdlc: ¿Y que ocurre con respecto a, por un lado, la mezcla social y étnica y la integración de los distintos colectivos, y por otro lado con respecto al grado de violencia en relación con los conflictos relacionados a la inmigración y los episodios de revueltas recientes?

CdSP: Cergy-Pontoise es una ciudad donde se nota en las viviendas, los espacios públicos y los equipamientos de proximidad (deportivos, culturales, escolares) una población mezclada socialmente y étnicamente. En términos de integración hay situaciones diferentes, hay inmigrantes muy implicados en asociaciones y en las cosas de la ciudad, y otros más alejados. Eso tiene que ver más con la situación profesional que con el país de donde vienen. Dentro de los inmigrantes es evidente en la ciudad una cierta visibilidad de gente de clase media muy integrada; pero se encuentran también pibes de familias de inmigrantes que dejaron la escuela, a los que se ve esperando en ciertos espacios públicos sin hacer nada y que a veces pueden estar en “cosas” de delincuencia.

Me llamó la atención en las diferentes elecciones que en los barrios nuevos de la ciudad siempre fue muy bajo el porcentaje de gente votando para el Frente Nacional (extrema derecha), a la diferencia de muchos barrios populares de los suburbios de Paris y de otras grandes ciudades.

Hubo cierta violencia durante las revueltas de 2005, de un grado mucho menos importante que en otras ciudades; fue protagonizada por una parte de esa población joven que está bastante afuera de los sistemas escolares y profesionales.

cdlc: Siempre sobre esa cuestión: ¿hasta que punto el discurso de la Ville Nouvelle como alternativa a la Banlieu sigue siendo válido en la discusión política, sociológica y urbanística contemporánea?

En primer lugar, es difícil hablar de un solo discurso de la Ville Nouvelle, porque en 40 años ha habido muchos cambios y todo depende también de la historia que desarrolló cada una de las ciudades nuevas. Pero si uno piensa en cuanto al proyecto inicial, por un lado se hicieron diferentes críticas desde hace bastante tiempo, así que ahora no hay una referencia a la ciudad nueva como modelo global, pero por otro lado en otras ciudades se ensayaron las propuestas iniciadas en las ciudades nuevas (¡aunque sin mencionarlo!). Por ejemplo, mezclar diferentes tipos de alojamiento, construir pequeños edificios, concebir “maisons de ville” como alternativa a las casas individuales, dar mucha importancia a la naturaleza, ofrecer equipamientos de todo tipo, promover la mixtura social.

cdlc: ¿Hasta que punto la preocupación por el diseño físico (conjuntos acotados en tamaño y altura, distinción de las partes, múltiples opciones tipológicas, referencias históricas, etc.) contribuyó a generar un tipo de ciudad que previene la anomia y la falta de pertenencia característicos del urbanismo funcionalista de la inmediata postguerra? ¿Y cuanto de esto puede deberse en cambio al espíritu “pionero” de los primeros residentes, su asociacionismo vocacional, su matriz ideológica (su mística, si se quiere)?

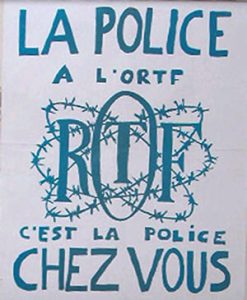

CdSP: Para contestar primero a la última pregunta: al inicio hubo una tensión de este tipo, pero en realidad la diferenciación no fue tan sencilla. Una parte de la gente que ya vivía allí, en los pueblos o en Pontoise, estaba contenta de ver que iba a desarrollarse todo lo que define a una ciudad (escuelas, transportes, lugares culturales, comercios, etc.); de esa forma en los pueblos se dividieron entre los que luchaban contra las nuevas ciudades (por ejemplo, explotaciones agrícolas) y los otros. En cuanto a los “pioneros” de vocación libertaria o autogestionaria, encontraban mas afinidades con los que trabajaban para el Estado y construían la ciudad que con los políticos locales (muy conservadores) o con la parte de los habitantes que no quería ver desarrollarse la ciudad. En realidad, las personas de izquierda que tenían un discurso en contra de las ciudades nuevas eran intelectuales que se oponían al gobierno de De Gaulle y después a otros gobiernos de derecha.

En cuanto a la primera pregunta, yo creo que el urbanismo no lo puede todo, solo puede contribuir a que la gente tenga posibilidad de crear pertenencia y de sentirse bien, pero hay un conjunto de cosas (situación económica, vida social, imagen del lugar…) que no se pueden prever. Al principio, la arquitectura funcionalista en Francia representaba el progreso, por traer comodidades. Los viejos barrios de Paris, con habitaciones sin comodidad, no eran atractivos para mucha gente y se destruyeron mucho en esta época. Y también los barrios “grands ensembles” en la periferia han tenido al principio una vida de asociación bastante similar a la de la ciudad nueva…

La ciudad y la sociedad están siempre en movimiento, así que serian más las capacidades de dinamismo, de adaptación de los lugares o de creatividad de la sociedad local las que importan. En eso si puede jugar un papel importante las asociaciones, pero no solo ellas…

cdlc: Por un lado, ese espíritu de los primeros residentes y el que guiaba a los proyectistas y gestores de Cergy-Pontoise puede asimilarse al clima de época de los sesenta, el ’68 y su herencia. Por otro lado, algunos de los funcionarios designados por De Gaulle para la creación de las nuevas ciudades venían de las colonias, de Argelia en particular. ¿Puede verse en esto una tensión entre diseño de gestión tecnocrático, con alguna reminiscencia autoritaria, y vocación libertaria o autogestionaria de los “pioneros”? En relación, por ejemplo, con consignas tales como “changer la ville, changer la vie”. O la prédica renovadora de los sacerdotes cristianos que llegaron a Cergy-Pontoise en sus primeras épocas.

CdSP: No había una gran diferencia entre la gente que venía a trabajar a la ciudad nueva y los “pioneros” que venían a residir ahí, porque ellos también tenían que vivir. La diferenciación era más bien con el exterior: “es una ciudad del estado, es burocrática, están haciendo lo mismo que en las colonias”; ese discurso era más hacia el exterior de la nueva ciudad, pero adentro no se vivió de esa manera, porque los que venían a trabajar (aparte del director, que era directamente nombrado por el primer ministro), los geógrafos, urbanistas, arquitectos, etc., eran todos muy jóvenes, tenían veintipico de años y pasaron mayo del 68 en Cergy-Pontoise, ya estaban trabajando allí. Entonces el conflicto se daba con la gente que no quería la nueva ciudad, algunos agricultores o gente que no tenían tierras pero las explotaban (para los que tenían era una suerte venderlas), pero dentro del pueblo viejo de Cergy había gente que quería que hubiera una ciudad para tener mejor transporte, escuelas, etc. Así que no todos veían la cuestión del Estado como algo impuesto, como en las colonias, ni tampoco burocrático. Dentro de la ciudad las personas estaban muy cercanas, fueran empleados del Estado o no.

cdlc: Pero por ejemplo, ¿los encargados del diseño y la construcción tenían antecedentes de derecha, o autoritarios?

CdSP: No. Los que decidieron las operaciones y los lugares para desarrollarlas tenían un pasado en las colonias, pero los que trabajaron fueron jóvenes profesionales (salvo el director) y tuvieron responsabilidades desde muy jóvenes. Ahora ningún arquitecto puede trabajar en cosas tan importantes recién recibido, pero ellos apenas habían concluido sus estudios (algunos, ni siquiera eso) y tenían a cargo la construcción de una ciudad. El director era una persona muy singular e impuso, al comenzar la operación, que quienes trabajaran en Cergy debían vivir allí, no en París. Tenían los mismos problemas que todos, como por ejemplo carecer de buenos transportes, y en realidad eran gentes de izquierda. Estaban con los pioneros todo el tiempo.

cdlc: Mencionas en tu libro la tensión con los pobladores de las aldeas existentes y los agricultores de la zona: ¿puede hablarse del mito tecnocrático de que la ausencia de ciudad es “la nada”’, la típica expresión “se construyó en un lugar donde no había nada”, cuando en realidad había un uso del territorio, unas relaciones sociales, etc.?

CdSP: Yo creo que en esa época era más fuerte la creencia en el progreso y la representación de que para avanzar había que mirar al futuro. En este sentido, los agricultores aparecían como orientados hacia el pasado y, por lo tanto, como un obstáculo al desarrollo. Y eso vale no solamente para los constructores de la ciudad sino también para los nuevos habitantes, que los encontraban muy conservadores. No se entendía que podía haber otra lógica (cuestión de alteridad), pero como los agricultores lucharon en seguida para no hacerse expulsar, tuvieron que tomar en cuenta su presencia y sus pedidos.

cdlc: Describes también la forma en que se construyen, desde la propaganda oficial, desde los medios locales, desde el cine, etc., un discurso de la ciudad opuesta a la banlieu, la idea de “ciudad azul y verde”, cuyo centro es la naturaleza. Expones mecanismos de construcción de sentido o “lógicas de singularización” como la personificación de la ciudad (atribuirle un carácter análogo al de un ser humano), el planteo de un contramodelo a la urbanización sin calidad de los loteos populares de entreguerras y los HLM, la mencionada actuación por pequeñas unidades, el discurso de la innovación (muy presente en los relatos de los adolescentes que entrevistaste), etc. Todos ellos inscriptos en la voluntad de transformar el espacio en lugar, en la idea de que los ciudadanos habiten su ciudad y no meramente habiten en la ciudad. Para decirlo con tus palabras, “Si la fabricación de Cergy puede ser considerado un caso ejemplar es porque pone en evidencia las modalidades por las cuales se construyen las pertenencias y, por lo mismo, las calificaciones de la ciudad contemporánea”. ¿Como asocias esta construcción de discurso con los mecanismos más recientes del City Marketing?

CdSP: Lo que me interesaba era ver de que manera se construyó un discurso de la ciudad y cómo este se hizo de manera colectiva y plural, no solamente por parte de los que deciden; había una contribución, una interpretación, de los artistas, de los habitantes a partir de su experiencia en el lugar, y no era solo un discurso de los que administran. Yo creo que una ciudad nueva tiene que dar sentido al proceso de construcción para existir y hacer existir a los habitantes; por eso se formó con diferentes aportes un “relato” de la ciudad, como si fuera un personaje con una historia propia y con rasgos distintivos… Si uno lo piensa, cada ciudad tiene su historia (más o menos mítica), su imagen y sus habitantes también se caracterizan de una manera u otra; eso existía mucho antes del City Marketing.

Yo creo que los mecanismos del City Marketing tratan a veces de apoyarse en eso, de cambiar del todo la imagen existente, creando otro discurso. Pero es como la publicidad: no se controlan del todo los mecanismos y las repercusiones pueden ser a veces muy parciales.

Ahora, la ciudad de Cergy-Pontoise está mucho más en ese discurso del city marketing y dejó bastante de lado lo de la ciudad nueva, pero no veo que este discurso de marketing (más dirigido a las empresas) tenga mucha repercusión en la población, adentro o afuera de Cergy-Pontoise.

cdlc: Por otro lado, y considerando algo que también mencionas en tu libro, a partir de la construcción mediática de la banlieu conflictiva, ¿hasta que punto existe en el imaginario del habitante parisino y metropolitano una consciencia de la diferencia entre Cergy-Pontoise y la periferia sin calidad (considerando especialmente las referencias de los entrevistados a los edificios de “4 pisos”, la escala aprehensible, el contacto con la naturaleza)? Y en sentido contrario (RER mediante…), ¿existe una percepción del habitante de Cergy-Pontoise de pertenecer a un lugar que podría llamarse París metropolitano, se puede hablar de una población que se perciba a si misma como parisina? Sobre esta misma cuestión, son notables las diferentes visiones de lo metropolitano: la juvenil, contraria a la campaña y lo estancado rural; la más madura, entendiendo Cergy-Pontoise como lugar alternativo a la congestión.

CdSP: Para la gente que vive dentro de Paris, la periferia es como otro mundo que se conoce muy mal, porque casi nunca se va, y no se la considera, salvo algunas ciudades (como por ejemplo Versailles) por su historia. Esto, a pesar de que hay mas o menos 9 millones de personas que viven en la periferia y solo 2 millones en Paris intramuros, y que de las encuestas surge que a la gente de la periferia, en su mayoría, le gusta mas vivir fuera de Paris que en el centro.

En realidad, si bien la periferia esta muchas veces asimilada a un lugar sin calidad por parte de los parisinos, para la mayoría de los habitantes de la periferia no es así del todo. Y no hay que olvidar que, aparte de las ciudades nuevas y de los grands ensembles, existe toda una variedad en términos de tipo de viviendas, de barrios y de urbanismo, de riqueza económica y de tipo de población según las distintas partes de la periferia. Pero a pesar de eso, a los parisinos acostumbrados a vivir en el centro no les hace mucha diferencia porque no les interesa. A nivel socio-economico ocurre algo similar: hay una gran diferencia entre la visión de unos y otros, los que viven adentro y los que viven afuera de Paris, el centro y la periferia.

En cuanto a la gente de Cergy-Pontoise, le dan más importancia a ser de la ciudad nueva y solo después se pueden percibir como pertenecientes del Paris metropolitano, según su ciclo de vida, sus experiencias. Si no trabajan en otro lugar, si vienen de la provincia o de otro sitio de la periferia, si no tienen gente conocida en Paris centro, pueden no considerarse como habitantes metropolitanos. Los jóvenes que yo encontraba se consideraban de Paris metropolitano, porque se movían mucho en diferentes partes y tenían gente conocida en diferentes lugares. Pero me di cuenta que a la gente con vida de familia, como la ciudad nueva les ofrece muchas oportunidades, incluso a aquellos que habían vivido en Paris centro, iban al centro muy poco, le importaba menos a medida que pasaban los años y se sentían mas pertenecientes a la ciudad nueva y a sus alrededores que a otra cosa. Así que se pertenecería más a una parte de la metrópoli y no a su conjunto.

cdlc: En las entrevistas a jóvenes mujeres, pareciera que las que tienen origen francés son más críticas con el entorno de Cergy Saint Cristophe, mientras que aquellas que tienen al menos un padre inmigrante tienen una opinión mucho más positiva. ¿A que lo atribuyes?

CdSP: En realidad no es tan así, la diferencia estaría más bien en el grado de implicación de la gente, no solo en lo político, sino en actividades culturales, sociales, recreativas. Toda la gente que tiene actividades en la Casa del Barrio es más proclive a tener una visión que reconoce los problemas pero a la vez tratar de defender la ciudad y mejorarla, y esta gente puede ser inmigrante o no. En cambio, la gente a la que la ciudad no le gusta o se puede sentir mal son personas más bien aisladas o con problemas de trabajo, que ven o viven como muy negativo. Pero siempre es así: uno mezcla su vida personal, privada, con lo que está alrededor, y al revés, si se siente bien y con posibilidades de hacer cosas (y en Cergy hay muchas posibilidades de hacer cosas) esa gente puede ver lo negativo de la realidad pero está implicada y busca mejorarlo; se dice “es mi barrio, es mi ciudad”…

cdlc: …como una manifestación de “patriotismo barrial”.

CdSP: Claro.

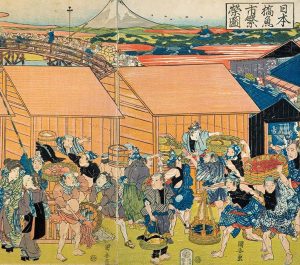

cdlc: Muchos de tus entrevistados aprecian el ambiente “turbulento” (en el sentido de azaroso, ocasional, propicio al encuentro informal, que le da a la palabra Pierre Sansot en La poétique de la ville, en relación a la turbulencia de la calle) del mercado bisemanal de Cergy-Saint Cristophe. ¿Se trata de una reacción al anonimato de los comercios de grandes superficies, una reivindicación de la vida urbana tradicional, una operación de construcción identitaria de la población…?

CdSP: En realidad es curioso que preguntes eso, porque Cergy-Pontoise no es como la calle en París, de la cual Sansot hablaba y en la que nunca se sabe lo que está sucediendo, porque hay mucha gente y ocurren muchas cosas. En Cergy-Pontoise todo es más previsible, porque no hay una gran ciudad ni tantas cosas que sucedan. Es solamente en algunas oportunidades: en las fiestas (porque hay una gran cantidad fiestas en el espacio público, festivales y cosas así), en el mercado que funciona dos veces por semana. Solo en esos momentos te sientes como en una gran ciudad, con cosas imprevistas, ambiente y todo eso. Pero acerca de lo que decías, es ciertamentete una forma de producir una identidad de ciudad a través de ese mercado, que mezcla mucha población diferente e incluso gente que viene del exterior de ciudad, y es como una mise en scene de lo que sería una ciudad ideal, con gente de Francia, de Asia, de Africa, de todas partes. Una imagen ideal de una ciudad donde todos se llevan bien, aunque en lo cotidiano eso no sea así.

cdlc: Al respecto, distingues en tu libro la vecindad y las relaciones comunitarias de proximidad frente a las “afinidades electivas” y la fragmentación física, simbólica y comportamental del espacio urbano, como asimismo una idealización de la ville nouvelle, por parte de sus habitantes, como un espacio de innovación y elección, “un lugar de innovación donde se crean las identificaciones”. También señalas una relación entre producción social de la ciudad y producción individual de “sí mismo” de estos habitantes. ¿Has avanzado en esa línea de trabajo, o investigado estas cuestiones en otros entornos?

CdSP: No se como será en tu ciudad, en Buenos Aires, pero las relaciones de vecindad (no solo en las ciudades nuevas, sino en toda Francia) son cada vez menos importantes, porque la vecindad es algo obligatorio, tú no eliges tus vecinos, y en muchos lados esas relaciones presentan problemas y la gente no las quiere desarrollar. Pero al mismo tiempo, en París mismo hay todo un discurso acerca de las relaciones de vecindad, que son presentadas por la gente y las autoridades de la ciudad como una cosa importante, y la gente presume de tenerlas, pero es más un discurso que una realidad, porque estas relaciones son en gran parte cosas del pasado (aunque la gente quiere rescatarlas). Y por eso se hace en París una vez por año el Día de la Vecindad, en el que se organizan cenas en las calles.

cdlc: Tu mencionas en el libro el caso de una señora norteamericana que organizó una cena de ese tipo en su departamento en Cergy Pontoise y se desilusionó porque pensó que no había logrado relacionarlos, y en realidad a los vecinos les había parecido muy bien pero nunca iban a avanzar más allá de “buenos días”, “está lloviendo” o “¡que lindo día!”.

CdSP: Pero en París se habla mucho de vecindad y hay cosas que se hacen entre alguna gente, pero la gente prefiere, para tener una buena relación con sus vecinos, limitarse a saludar y nada más; no quieren saber que cosas les pasan realmente.

cdlc: En Buenos Aires y en general en las sociedades latinoamericanas las relaciones de vecindad se da sobre todo en situaciones de pobreza, por cuestiones de necesidad (cuidado de los niños, oportunidades de trabajo, ayudas económicas, etc.). Y algo como lo que vos comentas, de vecindad idealizada o forzada, se da en los barrios cerrados y urbanizaciones cerradas, con sus comisiones de actividades y sus grupos de afinidad. Pero es cierto que a medida que el nivel socioeconómico aumenta, las relaciones de vecindad tienden a disminuirse.

CdSP: Y se empiezan a idealizar, como una cosa perdida que hubiera que recuperar. La gente no está muy implicada en eso, pero sí en organizar cuestiones sobre algo en común, como por ejemplo un jardín de barrio o una asociación coral, aunque no es algo generalizado. Yo creo que a medida que las grandes identificaciones de partido, políticas, religiosas, etc., fueron cayendo, uno se encuentra con que tiene que ubicarse dentro de algún grupo de identificación. Muchas veces la ciudad o el barrio pueden tener ese rol, o a veces el grupo de Internet, pero cada vez es más habitual que la gente identifique la ciudad y mezcle su propia historia personal con la historia de la ciudad. Es una manera de remplazar lo que hubiera ocurrido antes, en que se hubieran identificado como socialistas o como de derecha, católicos, ateos, etc. Yo creo que esta cuestión de la identidad del barrio o de la ciudad puede ser parte de ese proceso.

Entrevista: MC

De Caroline de Saint-Pierre puede verse un resumen de sus trabajos en el sitio de su laboratorio de investigación, el Institut interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) del EHESS, donde investiga en antropología urbana y codirige un seminario de Master y Doctorado sobre “Antropología, ciudades, arquitecturas”. De su documental realizado en conjunto con Olivier Segard, “Intérieurs ville”, 75 minutos, edición CNC, Images de la culture, 2002, puede adquirirse o verse el resumen en el sitio Images de la culture.Caroline es también docente en la Escuela de Arquitectura de Paris Malaquais.

Ver el programa interministerial de historia y evaluación de las villes nouvelles.

Ver el sitio de la Comunidad de aglomeración de Cergy-Pontoise.

Sobre los conflictos de 2005 en la periferia parisina, ver también en café de las ciudades:

Número 38 I Política de las ciudades (II)

¿Arde París? I Reconstrucción social o represión. I Jean-Louis Cohen I Ver PDF I

Número 38 I Política de las ciudades (I)

“El circulo vicioso de la marginación” I Jordi Borja y la violencia en el banlieue de París. I Jordi Borja

Banlieu: según el Dictionnaire de l’Academie Française, la palabra es un término compuesto por ban (territorio sometido a la jurisdicción de un señor feudal) y lieue (legua). En la Edad Media designaba el espacio de una legua alrededor de la muralla de una ciudad sometida al derecho de un señor feudal. En la actualidad se denomina así al conjunto de aglomeraciones que rodean un centro urbano y participan de su vida y sus funciones.

Grands Ensambles: Grandes conjuntos habitacionales construidos en la postguerra de la II Guerra Mundial y en las décadas entre 1950 y 1970. Se caracterizan por su ubicación periférica, su monofuncionalidad y sus problemas sociales asociados.