Todos los días, la crónica periodística informa de peleas y malestares, de protestas, de reclamos; en fin, de múltiples conflictos en Buenos Aires. Poco y nada se dice, sin embargo sobre otro problema, que engloba a todos: la incapacidad de comprender a la propia ciudad como tema político, social, económico y cultural. Los problemas de la ciudad (de Buenos Aires, y de cualquier ciudad) tienen siempre una doble lectura. Por un lado se refieren a una cuestión específica, por otro lado, siempre dicen algo sobre el contexto más amplio en el que se inscriben: el territorio, las relaciones sociales, el marco político.

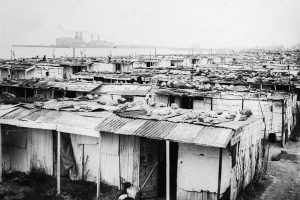

Sobran los ejemplos: empecemos por el PADELAI (un edificio en el corazón turístico de San Telmo, antigua sede del Patronato de la Infancia, ocupado en la década del ’80). El desalojo de los ocupantes es noticia por la violencia de su desarrollo, pero no es parte de un necesario debate sobre la cuestión de las casas ocupadas, ni mucho menos sobre la crisis de la vivienda popular. Es lógico entender el caso como ejemplo de una escalada represiva, es comprensible que algunos vecinos se sientan más tranquilos porque ya no hay ocupantes, pero ¿cómo nadie, ni a izquierda ni a derecha, relaciona el tema con el problema de la vivienda en Buenos Aires? No hay cifras oficiales sobre la cantidad de edificios ocupados, aunque su presencia es visible para cualquiera que recorra la ciudad. Son evidentes en las zonas del Sur más cercanas al centro, pero hay también una gran cantidad de solares expropiados en su momento para la realización del plan de autopistas de Cacciatore. El mismo problema se repite en estos días en Avellaneda, municipio metropolitano al sur de la ciudad, donde un movimiento vecinal se opone a la construcción de un ramal del Acceso Sudeste que se supone involucrará el desalojo de unas 200 propiedades (otra constante: la imprecisión sobre los datos. ¿Es posible que no se sepa cuales serían los terrenos afectados por la autopista?). Mucho menos se habla sobre las ocupaciones de terrenos en la periferia metropolitana (un fenómeno reiterado en los últimos 25 años), salvo desde los clichés ideológicos de la defensa de la propiedad o de su cuestionamiento.

El problema de la vivienda popular en Buenos Aires y su periferia se resolvió de la manera más “fácil”: no existe como problema. Como diría Carmelo Ricot, se pasó del paradigma del hornero al paradigma de la almeja. El debate es pobre por ambas partes: en el caso del ex PADELAI es evidente la incomodidad del Gobierno de la Ciudad con la situación. Cierta o no, la justificación del desalojo por problemas estructurales del edificio es una excelente coartada para guiñarle a los conservadores “¿vieron que los echamos?”, al tiempo que a los “progresistas” se les explica “nada personal, muchachos, en realidad los salvamos del derrumbe”. Los que reclamaban el desalojo ni se molestan en reconocer que hay un problema de vivienda: solo les preocupa un metafísico derecho de propiedad. Los que se oponen al desalojo hablan del interés inmobiliario por el predio, al que adjudican un valor de hasta 20 millones de dólares (aclarémoslo desde ya: la cuenta no resiste el menor análisis). Ni asomos de construir un debate político sobre como efectivizar el derecho a la vivienda, que desde 1994 tiene rango constitucional en la Argentina. Desde hace más de una década, no existen planes de vivienda en el conurbano bonaerense, porque el sentido común de los funcionarios les dice que ya hay “demasiada gente” (de paso, porque en ciudades chicas del interior la construcción y adjudicación de algunos centenares de viviendas tiene un gran impacto político, mientras que en la metrópolis pasa desapercibido…).

La misma pobreza en el debate caracteriza a la mayoría de los temas que tienen relación con políticas urbanas. El evidente deterioro de los servicios ferroviarios concesionados hace casi 10 años se encara en clave de privatización vs. estatización, y es claro que esa disyuntiva es una parte de la cuestión, pero ¿que hay de la definición de un sistema de transporte metropolitano? Los trenes de Buenos Aires sufren problemas de vandalismo, incertidumbre en el cumplimiento de horarios, inseguridad, etc. La conexión intermodal es inexistente (con ómnibus y trenes que compiten en vez de complementarse) y abundan las inconsistencias tarifarias, que condenan a los más pobres a pagar mayores costos para trasladarse. Todo en un contexto donde nadie cuestiona, ni siquiera desde sectores teóricamente “progresistas”, el discurso que limita los problemas del tránsito a los que sufren los automóviles privados. Londres instala el peaje para entrar a la ciudad, la Legislatura de Buenos Aires lo elimina en la Autopista Arturo Illia porque…, bueno, ¿alguien sabe por que?

La misma ambigüedad se evidencia al realizar una evaluación de los servicios públicos, en general mejorados en los ’90 a partir de un nivel impresentable de prestaciones por parte del Estado, pero que al cabo de una década desnudan los vicios de las empresas que se beneficiaron de la sospechosa privatización menemista. No hay definición sobre el completamiento de la red de cloacas y provisión de agua corriente en el conurbano, los servicios de energía eléctrica suelen sufrir cortes y apagones inesperados, las tarifas son escandalosas, y así toda una serie de anomalías.

Hay problemas y conflictos ocasionados por el empleo informal (vendedores ambulantes contra comerciantes) establecidos en la calle Florida o en el barrio de Once, las molestias que ocasiona la compleja logística de los “cartoneros”) o en prácticas delictivas asociadas a la extrema pobreza (robo de plaquetas de bronce de monumentos y hasta de ¡techos de paradas de ómnibus! , para su comercialización). De acuerdo a quien los mire, ambulantes o cartoneros son vistos como una mancha del paisaje urbano o como afirmación de culturas alternativas: ¿alguien piensa en lo que estas situaciones dicen sobre la realidad de la economía y del empleo en la ciudad? Sin hablar de las tramas clientelísticas de protección de la venta callejera, a veces verdaderas mafias con ramificaciones estatales.

Insisto, no se trata de remitir a instancias más abarcativas y totalizadoras de la praxis y la teoría política para desentenderse de los problemas específicos. Se trata en cambio de comprender que la ciudad (ya lo dijimos: Buenos Aires, o cualquier ciudad) es en si un tema político autónomo. De hecho, es el primer tema político de la historia, si nos remitimos a la etimología de la palabra. Pero este es un concepto de difícil asimilación por parte de la dirigencia y de la sociedad argentina, y en particular de Buenos Aires. En esta metrópolis los temas urbanos no son motivo de la agenda política, a diferencia de lo que ocurre en Brasil (donde recientemente se sancionó el Estatuto de las Ciudades, (ver número 1 de café de las ciudades) y en Chile (donde está en vigencia una Ley de Reforma Urbana como programa prioritario del Estado nacional, (ver número 3 de café de las ciudades). Incluso en la Argentina, ciudades como Rosario y Bahía Blanca, entre las mayores, han encarado estimulantes procesos de planificación.

Estereotipos

A pesar de la autonomía de la ciudad, obtenida en la reforma constitucional de 1994, y del comportamiento electoral atípico de los ciudadanos porteños, que tantas iras despierta en muchos dirigentes caudillistas (algo de bueno tendrá…), la cultura política no ha logrado, ni siquiera ha pretendido aun instalar este concepto de la ciudad como tema y programa. No por casualidad, la próxima elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires será definida (según todos los pronósticos) entre dos candidatos que representan claramente a los estereotipos de sus respectivos sectores ideológicos.

El actual Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, personifica el tipo de político centroizquierdista argentino, con un claro compromiso en la defensa de las libertades civiles y de la juridicidad progresista. En su gobierno se han impulsado por ejemplo la ley de salud reproductiva (que escandaliza al sector más conservador de la sociedad, la prensa y la dirigencia, celosos defensores del derecho de las mujeres más pobres a parir, desde sus 12 o 13 años, multitudes de hijos que no podrán mantener) o la posibilidad de unión civil de parejas, incluyendo aquellas del mismo sexo. No por casualidad la prensa de ideología autoritaria culpa a Ibarra de la inseguridad urbana, con absoluto desprecio por el efecto que sobre esta tiene la corrupción policial y política y la disparidad de ingresos y oportunidades (en la que hasta 1976 fue la sociedad más equitativa y con mayor igualdad de oportunidades de Latinoamérica), e incluso fingiendo ignorar que a la ciudad no se le ha permitido aun tener su propio cuerpo de policía. Pero Ibarra es también un claro exponente de ese mismo modelo de dirigente “progresista” al que le resulta difícil articular proyectos en materia productiva y económica, y en general en cualquier tipo de acciones concretas y materiales, como las que por ejemplo afectan al territorio. A diferencia de administraciones de izquierda como las de Barcelona, Bolonia o Montevideo, Buenos Aires carece de planes y proyectos de desarrollo, esos que incluso pueden seducir (como en aquellas ciudades) a sectores importantes de la clase media y el empresariado, por su propia capacidad de generar negocios en un marco de prosperidad y transparencia. Como aquel directivo de una cadena de supermercados del Brasil, que les confesó a los funcionarios de Porto Alegre que prefería negociar con municipios del PT porque no le pedían sobornos, y por lo tanto no se quedaba con la espina de haber logrado un trato más ventajoso en caso de aumentar su oferta.

El Plan Urbano Ambiental, luego de más de cuatro años de desarrollo, quedó sin sanción por una disputa legal acerca de la participación ciudadana: recientemente venció el plazo para su aprobación en la Legislatura. La descentralización no avanzó más allá de la red de Centros de Gestión y Participación, sin autonomía ni representatividad política. Las áreas de planeamiento están devaluadas luego de la traumática y sorda pelea que arrojó fuera de la administración al equipo de García Espil, y en general a los técnicos más vinculados a la Unión Cívica Radical, luego de la ruptura de la Alianza que llevó al gobierno a Fernando de la Rúa. La Corporación del Sur carece de instrumentos políticos y económicos para llevar a cabo su misión de recuperar el sector más postergado de la ciudad.

El coraje que el Gobierno de la Ciudad exhibe en temas de naturaleza jurídica, le falta en aquellos relativos al aspecto físico del territorio. Este gobierno y el anterior, por ejemplo, fueron incapaces de concretar la remodelación de la tradicional calle Corrientes, frenada por el inefable Nicolás Gallo. No se concreta ninguna acción de importancia para contrarrestar la hegemonía del automóvil privado en el sistema de transporte. Ya hablamos de los problemas de trenes y colectivos. Las sendas para bicicletas, se realizan donde no molestan al auto, pero nadie propone que las avenidas más importantes cedan un carril para ese uso (que se considera deportivo o recreativo, pero no como el medio concreto de transporte que puede ser en esta ciudad llana y de buen clima). La circulación diferenciada de ómnibus por carriles exclusivos se aplica tímidamente, con multitud de excepciones que la contrarrestan.

Si los candidatos de la centroizquierda “deben” ser abogados, como Ibarra, el candidato fuerte de la centroderecha, “debe ser” previsiblemente un empresario, como Mauricio Macri, ya que el sector elude el debate de ideas bajo la bandera del “énfasis en la gestión” (como sí pudiera haber gestión sin ideas, sin beneficiarios, sin perdedores). Comprometido a través de las empresas de su padre en negocios como el de la recolección de basura (protagonizó un innecesario entredicho sobre los cartoneros, a los que la pobreza parece hacer más eficientes en llegar primeros a los residuos, y a quienes acuso de “ladrones”), las autopistas (tanto en la gestión de las infraestructuras como en la fabricación de automóviles), los correos y otros, niega cualquier conflicto de intereses aduciendo que está retirado de estas empresas. Sostiene que su única ocupación actual es la de presidente de Boca Juniors, club al que rescató de largos años de fracasos deportivos de la mano de Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme. Hábil comunicador, genera una imagen de amplitud y eficiencia que busca superar las prevenciones sobre sus intereses familiares y personales, y ampliar su base de apoyo entre gente ilusionada con la generación de proyectos colectivos. Poco es sin embargo lo que hasta ahora se sabe sobre sus planes, lo que debiera mover a sospecha sobre aquella declamada capacidad de gestión. Y la percepción generalizada ubica a las empresas de su familia entre aquellas que hicieron grandes negocios a costa del Estado, un mal antecedente para quien debe administrar la cosa pública.

Sobre el cierre de esta edición, se confirma la presentación de las candidaturas de Luis Zamora y Patricia Bulrich para la Jefatura de Gobierno. Ambas candidaturas agregan opciones a izquierda y derecha del espectro ideológico, respectivamente, pero no modifican la situación mencionada en cuanto a la ausencia de la ciudad en el discurso y la agenda política.

Ciudad sin plan

Suena incomodo decirlo, pero en la práctica la mayoría de los especialistas coincide en que Buenos Aires carece de proyectos urbanos ambiciosos (para no hablar de planes: el último con carácter oficial es de 1962) desde la época del cuestionado intendente Carlos Grosso, en la que se encaró el desarrollo de Puerto Madero. Las patéticas intendencias de Jorge Domínguez y Saúl Bouer, de designación presidencial directa (casi un castigo de Menem a una ciudad que siempre le fue esquiva en términos electorales), la primera gestión electa por el pueblo en forma directa, a cargo de Fernando De la Rúa, y la desabrida administración de Anibal Ibarra, completan más de una década sin ideas fuerza para Buenos Aires. ¡Y no es que antes de Grosso y Puerto Madero haya habido iluminados!

Un extraño “progresismo”, entonces: Adrián Gorelik ha señalado la paradoja de que en la Argentina se considere “progresista” pedir una reducción impositiva, o que organizaciones ambientalistas reclamen la recolección diaria de residuos domiciliarios. Por algo, en un plano más amplio, la realidad política argentina muestra una inminente elección presidencial donde no habrá candidatos de centroizquierda entre el fragmentado espectro de candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta. La ciudad es política, pero Buenos Aires no lo admite, no lo registra.

La situación política del conurbano no es más estimulante: al contrario, la multiplicación de la pobreza y el desempleo genera tierra fértil para los proyectos caudillistas y clientelistas. Esto explica la eternización de dinastías políticas en muchos municipios de la metrópolis. La situación no es muy distinta en ese sentido a la de las provincias más atrasadas del interior del país. En el campo de la planificación, convive la búsqueda de negocios fáciles a partir de la implantación de hipermercados y barrios cerrados, con la inexistencia de normas claras y la falta de actualización de la ley provincial 8912 de uso del suelo, que hoy no parece responder a las necesidades del territorio y la sociedad. Pensada para frenar los infames loteos de los 60 (aunque algunos dicen que ese ciclo ya había terminado) hoy no tiene respuesta a las nuevas formas de urbanización, a las necesidades de vivienda y al derecho a la ciudad, postergado para millones de habitantes de la metrópolis.

La integración metropolitana es un tema ausente del discurso político, con alguna excepción:

- el consorcio de la zona costera norte, integrado por las “ricas” municipalidades de Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López, donde la vocación integradora parece ser limitada y contradecirse con la renuencia a lograr entendimientos más amplios con otros municipios vecinos (y más pobres, por cierto).

- ciertas declaraciones del menemismo: la propuesta de unificación metropolitana en un artículo de Menem escrito durante su prisión, el anuncio de la división de la provincia de Buenos Aires hecho recientemente por su candidato a vicepresidente. Es de suponer que estas propuestas, más que con intentos de racionalizar la administración de la metrópolis, tienen relación con la disputa política que los gobernadores de las provincias pobres y despobladas del interior argentino (y sobrerepresentadas en el Congreso, dicho sea de paso), sostienen con la dirigencia caudillista adepta a Eduardo Duhalde, y en un sentido más general, con la veleidosa e intelectualizada clase media de Buenos Aires.

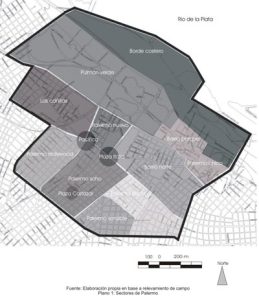

No es que la sociedad civil genere cosas mejores: ahí está el nacimiento y ocaso de las asambleas populares, incapaces también de generar propuestas de ciudad. O cierto activismo vecinal, que instaló la idea (podría decirse, hasta la fascinación) de que no hay nada mejor para la ciudad que no hacer nada… La polémica sobre el traspaso de tierras en Retiro y Dársena Sur a la Corporación Antiguo Puerto Madero, que se desarrolla al momento de escribirse esta nota, registra por ejemplo afirmaciones como la de una legisladora que advierte que el traspaso “es para hacer un barrio privado costero o para encarar un gran negocio inmobiliario“. Sin por eso defender a la Corporación ni a la operación que se discute, ¿se puede decir seriamente que Puerto Madero es un barrio privado? ¿Toda operación inmobiliaria es cuestionable? ¿Los políticos “progresistas” no deberían procurar que la ciudad participe de las plusvalías que generan los negocios inmobiliarios, y que estos tiendan a generar condiciones de equidad social y territorial, más que a cuestionarlos por si mismos?

El desafío de los próximos años

La carencia de políticas activas urbanas es así el mayor desafío de los próximos años para técnicos y políticos de Buenos Aires. Una ciudad que tiene una “reserva ecológica” sobre terrenos de relleno, pero donde se ignora y olvida la catástrofe ambiental de Magdalena (el derrame petrolero de 1999) y donde se promueve el “regreso a la naturaleza” mediante la huida a los barrios cerrados de la periferia. Una ciudad que declama por la recuperación del Sur pero que ni idea tiene de que hacer con el. Donde se invocan razones geopolíticas para mantener un aeroparque en el peor lugar posible, peligroso y frenando la relación con el río. Una ciudad donde la recolección diferenciada de residuos está en etapas primitivas, aun para los standards de América Latina. Una ciudad que, a la manera de los mapas medievales, parece creer que fuera de sus límites hay un precipicio con monstruos marinos y bestias feroces. Que llegó a creer que su producto bruto per capita igualaba al de los países más fuertes de Europa, olvidando la participación de su periferia metropolitana en la generación y reparto de dicha riqueza. Donde los máximos instrumentos de planeamiento (el PUA y la Ley 8912) están paralizados o anquilosados.

Hace unos meses, en una entrevista personal, el economista José Luis Coraggio decía que “una Ciudad, o una Región Metropolitana de Buenos Aires que tuviera políticas urbanas (no solo urbanísticas), sociales, económicas, de servicios, de educación, que fueran en la dirección correcta, (…) necesariamente entraría en contradicción con las políticas que hoy predominan desde el campo económico. No es cierto que la globalización necesariamente genera estas políticas, esto es una decisión tomada en este país, y que se reafirma continuamente, de insertarse de esta manera y con estas consecuencias. Una ciudad como la Región Metropolitana de Buenos Aires, que tiene un peso político enorme en el país, si planteara un proyecto distinto con fuerte apoyo de la población, de la ciudadanía, sería una base fundamental para modificar las políticas nacionales. No hay que tomar estas políticas nacionales como un dato, porque nos vamos a hundir: hay que cuestionarlas“.

Buenos Aires no es solo el lugar donde se desarrolla gran parte de la actividad económica del país: es en si misma un recurso con que cuenta la Argentina, por eso se requiere imaginación y coraje para dirigirla, tanto en roles políticos como técnicos. El status jurídico político de Buenos Aires es un tema central de la historia argentina, originó divisiones y guerras civiles. Su nuevo rol en estos tiempos, su funcionamiento cotidiano, sus utopías y proyectos, son cruciales para todo el país, para toda la región. Los problemas no se resolverán negando “el” problema.

MC

Los links incluidos en el texto remiten en general a distintas notas periodísticas aparecidas en los últimos meses, sobre los temas de los que se habla en la nota. Se han elegido distintos medios y ópticas sobre estos temas, a fin de expresar la diversidad de opiniones existentes. El lector interesado en profundizar estas miradas puede revisar las secciones de ediciones anteriores de diarios como Clarín, La Nación y Página 12, por ejemplo.

Para encontrar una opinión independiente y fundamentada sobre la cuestión urbana en Buenos Aires, puede leerse la revista cultural Punto de Vista, cuyo sitio en la red es Bazar Americano , y donde, entre otros, escriben regularmente Adrián Gorelik y Graciela Silvestri.

La parábola del hornero y la almeja

Carmelo Ricot ejemplifica con esta parábola el cambio de paradigma de la política argentina de vivienda:

El hornero es un pájaro de la pampa argentina, que construye su nido con barro y ramitas (una especie de horno de barro, muy protegido en su interior inaccesible, de allí su nombre). Es un ave que tiene muy buena prensa, la gente lo considera muy simpático y a nadie le molesta que anide en los lugares más insólitos, por ejemplo en monumentos y edificios públicos (es famoso el nido sobre la Pirámide de la Plaza de Mayo). Durante la época en que la Argentina era un país con ascenso social permanente, en las escuelas se daba el ejemplo del hornero como autoconstructor, a la manera de los esforzados inmigrantes que construían sus casitas durante años con el propio esfuerzo.

Ricot sostiene que, con la llegada del neoliberalismo, este paradigma cambió por otro que a el le recuerda un chiste de dudoso gusto. Una almeja se estrella contra los acantilados de Mar del Plata, en la costa atlántica, y se rompe su caparazón. Desnuda y desprotegida, se pone a llorar en la playa y otra almeja, de la misma familia (su hermana), la escucha y le pregunta que le pasa. La almeja accidentada le cuenta su drama y la hermana, solidaria y generosa, le responde:

– ´No te preocupes, hermanita, mi caparazón es grande y tiene lugar para los dos, ven a vivir conmigo y no tendrás problemas, y seremos muy felices`.

La almeja de caparazón roto se pone muy contenta por la oferta, y efectivamente se muda a la caparazón de su hermana, con quien de ahí en adelante vive muchos años de felicidad (esa extraña e inimaginable felicidad de las almejas).

La moraleja y el chiste del cuento (y el nuevo paradigma de la vivienda en Argentina, según Ricot), es que quien no tiene donde habitar se puede ir … a la concha de su hermana.

Para quienes no están familiarizados con el lenguaje coloquial argentino, hay que aclarar que la última frase de esta parábola es una procacidad insultante. De Carmelo Ricot, café de las ciudades publicó un relato en su número 3.

Trenes perdidos

Viajo habitualmente en la línea de ferrocarril que une Retiro con Tigre, bordeando la costa metropolitana norte de Buenos Aires. Hasta bien entrados los ´90, la línea funcionaba (al menos en teoría) toda la noche, todos los días. Poco antes de ser concesionados los ferrocarriles, un día nos enteramos que se suspendían los servicios posteriores a la una de la mañana. Hoy, ni siquiera llegan a medianoche. Con la concesión (que algunos llaman privatización), el servicio general volvió a tener horarios medianamente confiables (y algunos piensan que el servicio se había pauperizado ex profeso para popularizar la idea de la concesión). Gracias a eso, y a la recesión económica, el tráfico de Buenos Aires no entró en colapso en los años recientes.

Pasan cosas extrañas en estos trenes. Hace un par de años se habilitaron unas formaciones de diseño avanzado, totalmente herméticas y con aire acondicionado. Pero este en la realidad funciona muy mal y condena al agobio a los pasajeros encerrados en vagones sin ventanas. Un par de veces al día, llega un tren distinto, el tren recaudador que utiliza la empresa concesionaria para recolectar las bolsas con el dinero de las boleterías. Los pasajeros se sobresaltan al quedar en medio de operativos casi policiales, con guardias de seguridad exhibiendo sus armas, parapetados contra las batientes de las puertas del tren. Este se detiene en las boleterías de las estaciones, e interrumpe por un par de minutos el tránsito en las calles que cruzan a nivel las vías. Así la empresa ahorra costos de seguridad, trasladándolos a la interrupción de la frecuencia y a las molestias generales que ocasiona a pasajeros y automovilistas.

También un par de veces por día pasa el tren “cartonero”: son formaciones rescatadas de la obsolescencia, sin asientos, sin ventanillas (las aberturas se cubren con rejas y alambres). Paran solo en ciertas estaciones autorizadas, en las restantes el tren pasa a toda velocidad, se escuchan los gritos de los niños y se ven las figuras (dignas de Dickens) de los seres humanos que van a buscar entre los residuos para encontrar su sustento. Hace unas semanas, luego del paso de este tren, una señora de cierta edad se puso a llorar desconsolada a unos metros de donde yo estaba. Una mujer se acercó a preguntarle que le pasaba: con acento europeo, respondió que ese tren le recordaba a los que en su niñez veía pasar llevando prisioneros a los campos de concentración.

MC