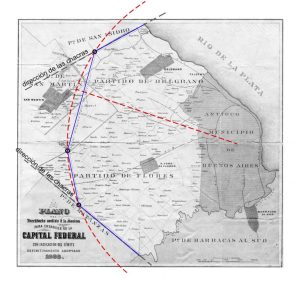

Zaida Muxí nació en Buenos Aires y vive en Barcelona desde 1990. Tras finalizar los estudios de Arquitectura en Buenos Aires 1988, continuó sus estudios de posgrado en Barcelona y se doctoró en la Universidad de Sevilla en el año 2002. Esa tesis doctoral es la base de su libro La arquitectura de la ciudad global, recientemente editado por Gili. Ya desde el prólogo, Jordi Borja nos alivia sobre el contenido y las formas del libro, distintos a la habitual pedantería y trivialidad del formato “tesis”. El libro de Muxí constituye en realidad una documentada y precisa descripción de los efectos de la globalización sobre las ciudades contemporáneas, focalizada en el caso de Buenos Aires. Las urbanizaciones cerradas, Nordelta, el Tren de la Costa, el Abasto, Puerto Madero, son analizados por Muxí con el objeto de identificar los componentes que relacionan estos “productos” con la estructura económica general del capitalismo cultural y globalizado, y con producciones culturales tan diversas como el “Modelo Barcelona” y el “new urbanism” norteamericano. café de las ciudades la entrevistó en Barcelona, al margen del desarrollo del Fórum 2004 del que Muxí constituye uno de los críticos más severos.

cdlc: Has descrito los efectos de la globalización en Buenos Aires, utilizando en un momento dos conceptos sobre los cuales me gustaría que te extendieras: macdonaldización y disneylandificación.

ZM: Jeremy Rifkin denomina “la Macdonaldización de la sociedad” a uno de sus libros y John Hannigan define la Disneylandificación. Ambos procesos apuntarían a momificar, congelar y simular la vida urbana, a partir del riesgo sin riesgo, de la máxima oferta (aparente) de diversión, una especie de embobamiento y embotamiento de la sociedad por el consumo. La decisión y la libertad ciudadana se limita al consumo, al “pan y circo” aggiornado.

Macdonaldización es convertir todo en entretenimiento, incluida la comida; dar la apariencia de máxima elección y decisión por parte del usuario, cuando en realidad toda esa “diversidad”, junto a la atención personalizada y la “diversión” dada por los colores, sólo esconden un sistema hiper-mecanizado, pautado y seriado del proceso de fabricación, venta y consumo de alimentos. Una realidad donde todo está controlado, tu elección en la “diversidad” se mueve en los límites de la previsión de variedad del productor, una variedad basada en maneras diferentes de envolver lo mismo y por otro lado, a más extensión de la cadena por el mundo, mayor variación en cada local, pero produciendo una homogeneización global (en África, América y Asia todos comemos lo mismo, tenemos la misma cajita feliz …).

La disneylandificación es transportar los conceptos que manejó Walt Disney en la creación de sus escenografías urbanas a la ciudad real. Los valores transportados a la ciudad son: máxima limpieza, control de personas –todo diferente es sospechoso-, ciudadanos embotados con tanto color, sonidos, mensajes (altavoces que te van comunicando hacia donde tienes que ir, como tienes que mirar…), previsión absoluta de todas las variantes de actividad, la diferenciación entre el ciudadano consumidor y el trabajador que se disfrazará con los uniformes de turno más o menos necesarios, pero siempre de colores, llamativos e hiperlimpios. Trabajadores como autómatas, que sólo saben contestar y hacer lo previsto en un guión. Se produce una museificación de la ciudad en tanto espacio sin vida, congelado.

cdlc: ¿Que similitudes y diferencias encuentras entre estos procesos en Barcelona y en Buenos Aires?

ZM: La mayor diferencia es que en todo caso Barcelona se convierte en remedo de si misma, pero al ser abierta es difícil el control de todas las variables, y la misma fama de lugar de fiesta y buena vida hace difícil el control absoluto necesario para ambos conceptos. En Buenos Aires estos procesos se dan en la artificialización y reclusión de los que pueden, en escenografías aisladas de la ciudad abierta.

Por la situación geográfica, económica, y social las maneras son diferentes. En Barcelona los procesos se dan en la ciudad abierta, aunque el proceso reciente y que ha resultado la máxima de esta artificialidad ha sido la creación del Fórum 2004, donde todos los elementos antes reseñados se han podido comprobar claramente.

La ciudad se artificializa para recibir turistas, pero no es posible o no es tan fácil eliminar a todos los ciudadanos que no están dispuestos a entrar en el juego de la artificialidad, entonces a pesar de vender partes de la ciudad a los touroperadores,los turistas se han de mezclar con la ciudad real, que en algunos sitios está sucia, hay tironeros (punguistas), o sea elementos que disturban la ciudad sedada y controlada, aparecen carteles explicando que en “xx” metros a la redonda hay cámaras de vigilancia que velan por la seguridad; pero la realidad que se quiere negar, ocultar, se cuela por las rendijas. Por eso para poder macdonaldizar o disneylandificar es necesaria la creación de espacios segregados, como el Fórum, el parque, el centro comercial y las viviendas de Diagonal Mar.

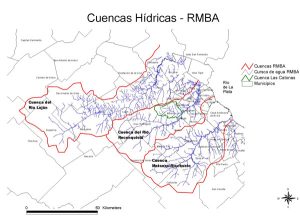

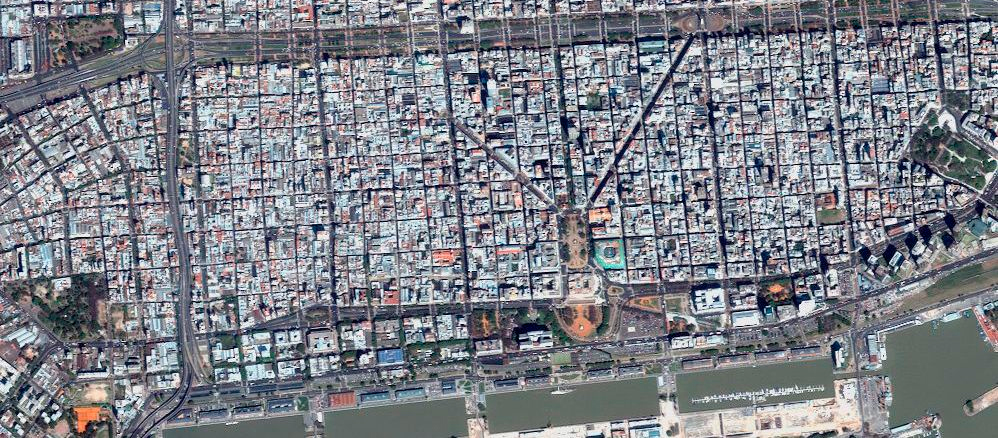

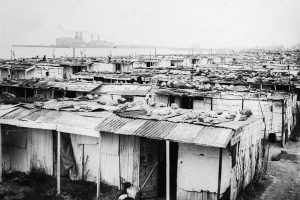

En Buenos Aires se ha producido la selección de áreas de la ciudad que se museifican, se controlan y son de acceso controlado. Si no se puede cerrar con puertas aparece el exceso del control policial para asegurar la seguridad y marcar el acceso a la zona protegida: sería el ejemplo de Caminito. Puerto Madero no tiene puertas reales, pero las tiene virtuales y conceptuales: la distancia y la tierra de nadie entre la ciudad real y el puerto, el exceso de cuidado del espacio público en relación al resto de la ciudad, los guardias jurados privados… son muchas las maneras de poner puertas y límites.

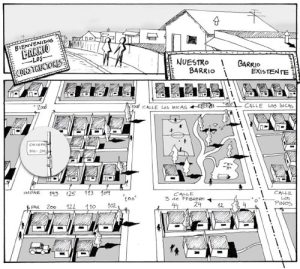

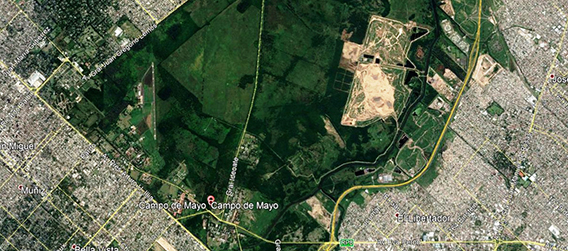

Por supuesto que el extremo de estos conceptos los constituyen los barrios cerrados, donde la escenografía montada para la “igualdad y la paz” deja fuera cualquier molestia. No se maquilla ni la disneylandificacion ni la macdonaldización –supuestamente cada uno elige su “casa” única e irrepetible, siendo muchas veces modelos repetitivos ornamentados de diferente manera.

cdlc: Puerto Madero pudo haber tenido otro desarrollo que el que mencionas y de hecho encuentro algunas cosas muy positivas en el modelo de gestión (en especial, la idea de una empresa de urbanización). Pero además, si repasamos las primeras ideas para Nordelta, a principios de la década del ´80, se trataba de una operación muy similar a la de una new town europea de los 60, que luego fue derivada hacia la urbanización privada en que se convirtió. ¿Crees que puede aplicarse una idea similar a la del vaciamiento cultural que realizan las operaciones que describes en las ciudades, con respecto a un vaciamiento de la cultura urbanística que se apropia de ideas luego banalizadas en productos?

ZM: La gestión de Puerto Madero aislada, seguro que ha sido ejemplar, pero no se trata de extirpar una parte potente de la ciudad, apetecible al capital privado, vender tierra pública, y que el beneficio revierta exclusivamente en el entorno privatizado. El modelo fue mejorar lo mejorable, invertir allí donde el privado ya invertía; no ha habido reparto en la ciudad ni en el país – que era la idea que tenían para las futuras ganancias derivadas de la venta de tierra. No puede una empresa pública gestionar en beneficio del privado. ¿Qué se ha hecho en beneficio de quienes no pueden pagar? No hay escuelas, no hay vivienda pública, no hay transporte público. Si lo que se ha hecho es el espacio público, recuperar la Costanera sur y hacer un nuevo parque que es la expresión más cínica y sutil de un parque como límite ¿a que viene la muralla-montaña-paseo que separa la Costanera Sur de Puerto Madero?

Una gestión ejemplar de empresa pública no es la que se basa en un bien público -suelo- como capital y lo vende y urbaniza para calificar la tierra privatizada y el resultado de ingresos y gastos le da cero, en realidad le está dando muchísimo menos que cero, se ha quedado sin suelo y el dinero obtenido por esta pérdida beneficia a quienes han comprado aquel suelo, el resto de la ciudad ve como sus bienes desaparecen y su ciudad sigue abandonada.

En cuanto al discurso de la creación de Nordelta, se apoya efectivamente en las New Towns, pero no las comprende. Las New Town urbanizaban fuera del ámbito de influencia de las grandes ciudades existentes, articulaban prexistencias y eran abiertas. Nordelta está situada en el continuo urbano del Gran Buenos Aires, depende absolutamente de la estructura urbana existente (aunque la niega cerrándose). Una New Town tenía voluntad de mezcla social, Nordelta es la segregación de los que tienen miedo.

Por supuesto que la cultura y los valores urbanos se banalizan en todas estas operaciones, se sirven del discurso de la ciudad pero no cumplen la base necesaria para formar cualquier sociedad urbana: mezcla social, variedad de usos, ser abierto, convivencia y conflicto. La idea de ciudad vende, pero se ha de asegurar el valor de lo vendido, que solo es posible si no vienen los “otros”.

cdlc: ¿Y que pasa con esta banalización de la cultura urbanística en el caso del “modelo” Barcelona…?

ZM: Barcelona ha cambiado de escala de operaciones -al menos en lo que respecta a las área emblemáticas o grandes recalificaciones de suelo- y en este cambio ha perdido el ciudadano, que no es escuchado. ¿Por qué? Porque la inversión financiera tiene prisa, no puede esperar un proceso participativo que no manejará, por lo tanto ha de ser opaco: se entrega a la ciudadanía todo ya cocido. El urbanismo del capital sigue la lógica macdonaldizada y disneylandificada: máxima variedad formal, variedad de arquitectos de fama acorde a la ciudad (lo que evita la crítica). Aparece la nueva ciudad, que en realidad es igual a tantas otras partes urbanas de recalificación del suelo antes dedicado a infraestructuras. En Barcelona, el único suelo “barato” de tamaño suficiente era el próximo a la depuradora, lugar idóneo para comprar barato y hacer pisos de lujo: solo se trataba de tapar, hacer que no se vea ni la depuradora, ni la térmica… y allí está el Fórum, dinero público en beneficio de la inversión financiera internacional.

Como contrapartida, la ciudad real se ha vuelto más combativa, más luchadora, abogando por una mayor participación ciudadana desde abajo. Si los Juegos Olímpicos cayeron en la Barcelona más satisfecha, con una ciudadanía que se sentía escuchada por primera vez en muchos años, con actuaciones puntuales en todos los barrios, mejora del espacio público, descentralización y acercamiento del ayuntamiento a los barrios, orgullo de ser barceloneses. La situación en 2004 es mucho más compleja y confusa, la identidad ya no es una, son muchas, el Ayuntamiento ha detenido el proceso de descentralización y participación: lo que fue un avance en el año 87, 17 años después se ha quedado en el mismo lugar, lo que es un retroceso. Las actuaciones en los barrios se han visto desatendidas, el Fórum se construye en un momento mientras las obras en otros puntos de la ciudad se demoran y eternizan sin considerar los daños a los vecinos… El éxito del primer modelo democrático fue para los políticos un punto de llegada, cuando para la ciudadanía era un punto de partida, de ahí la falta de conexión y empatía entre unos y otros.

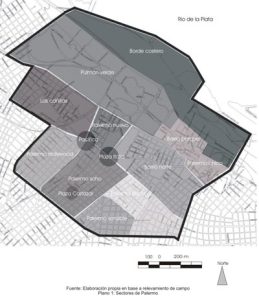

cdlc: ¿Has analizado otras formas de producción urbana en Buenos Aires, más ligadas a un modo PyME, lote por lote, como Palermo Viejo y sus extensiones “Soho” y “Hollywood”? O procesos relacionados con cierta especialización de sectores: étnica (Barrio Chino en Belgrano, enclaves bolivianos en Liniers y Bajo Flores), turística en el Centro y San Telmo, etc.

ZM: No. Estoy pensando un nuevo libro en el que quiero describir procesos “menores” -a los ojos del gran capital financiero- con participación, autogestión, reclamos de derechos al lugar. Creo, en todo caso, que los procesos generados desde abajo son más reales, y que en caso de ser negativos su impacto es menor y puede ser reabsorbidos por la ciudad y la sociedad, cosa que no sucede con las grandes piezas urbanas que necesita el capital global.

La segregación étnica o racial que describes en Buenos Aires existe en todas las ciudades, siempre existió cuando hay procesos migratorios, quien se traslada a un nuevo contexto pone su primer pie a tierra en donde están los que emigraron antes desde su mismo lugar. Este proceso no debería preocupar en Buenos Aires, así se formó la ciudad; lo que sucede es que la gran diferencia ahora es el ahondamiento de las diferencias y la falta de un estado con capacidad para igualar oportunidades. La pérdida de capacidad de la educación pública es mucho más grave que la creación de los supuestos “ghettos” étnicos. Si se transforman en ghetto es por la falta de mecanismos de integración y oportunidades. Para mi, un elemento que marcó mi decisión de salir de Buenos Aires fue cuando en 1990 el gobierno de Menem decide no pactar o no aumentar salarios al personal de limpieza de las universidades públicas (a los profesores no nos podía presionar, el sueldo de ayudante alcanzaba con suerte para el café diario, eran 15 dólares). De esta manera el gigantesco engranaje educativo se para por cuestiones higiénicas… estaba claro el país que este señor tenía en mente – si algo era loable de nuestra sociedad era la educación pública, laica y gratuita.

Palermo Viejo, “Soho” o “Hollywood” demuestran mecanismos más normalizados de la ciudad, la inversión en pequeños puntos entrelaza y conecta mejor con el entorno. Normalizados en tanto a escala de los que allí habitan, muchos de los que mejoran las viviendas y colocan negocios también viven y disfrutan ese espacio urbano que ayudan a transformar, es una voluntad de hacer ciudad.

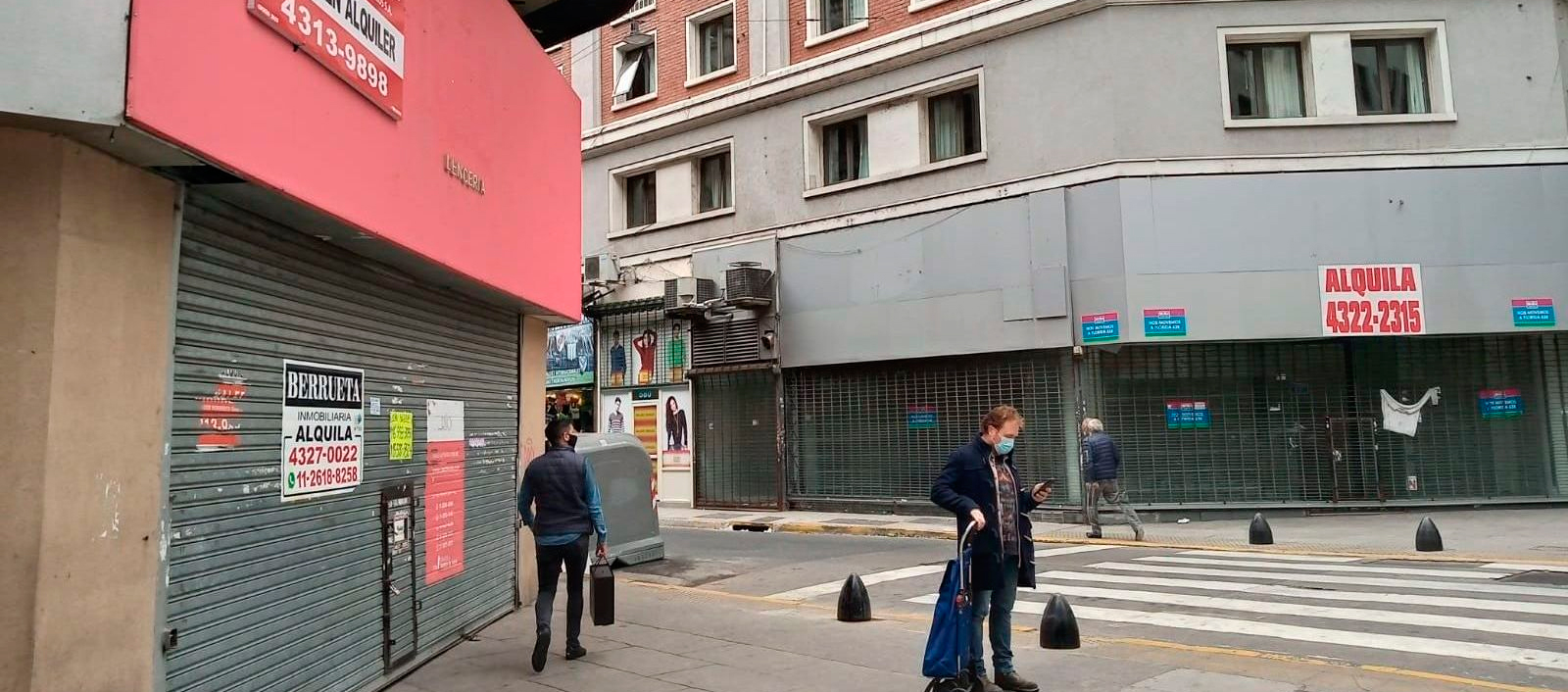

cdlc: Luego de la crisis del 2001-2002, la nueva situación cambiaria y económica en general, produce cambios que creo interesante analizar: la calle Lavalle, por ejemplo, que yo consideraba muerta, es hoy un lugar con una increíble vida nocturna, donde se mezcla el tránsito de los turistas alojados en hoteles céntricos (que no son los de 5 estrellas, sino toda la gama que va del bed & breakfast a los hoteles comerciales de hasta 3 y 4 estrellas), con nuevos y no tan nuevos residentes del centro de origen migrante, bolivianos, peruanos, uruguayos, que se apropian en la noche de un área de la que han huido los porteños: de hecho, descubro esto por comentarios de amigos extranjeros que llegan a Buenos Aires, y porque de casualidad tuve durante un tiempo que ir al centro en horarios nocturnos. Esta situación produce nuevas oportunidades de recuperación urbana, y también nuevas oportunidades de banalización. En los puestos baratos de choripán, en las casas de baratijas, negociando con dealers y prostitutas, encuentras un mix de turistas rubios e inmigrantes morenos. Otra tendencia es el happy hour de los “yuppies” locales, que estira el horario de uso del centro hasta las 8 o las 9 de la noche, en especial en la zona del Bajo, en las calles Reconquista y 25 de Mayo (antaño prostibularias, hasta la dictadura). Con respecto al rol del centro, también es interesante la situación de algunas empresas que, aunque trasladan sus cuarteles administrativos a la zona norte, a la autopista Panamericana (en el centro geográfico de sus sucursales, y también en el centro de las isócronas de movilidad de sus empleados y proveedores de media y alta calificación), mantiene, los puestos más vinculados a la negociación política y a las estrategias generales en sus sedes centrales, cerca de Plaza de Mayo.

ZM: La ciudad resiste, y aparecen nuevas maneras de convivencia, no es sólo la realidad avasalladora de la huella de la globalización sobre las ciudades. Como digo en el libro, la realidad que describo no es única y creo que hay muchos indicios de resistencia y rehabilitación urbana, y es porque creo que la ciudad es el elemento más preciado de nuestra civilización que describo con dolor estas realidades globales, tal vez con el ingenuo ánimo de abrir los ojos y volver al espacio urbano, a la ciudad. Le debo a Buenos Aires una lectura de microprocesos, de las rendijas por donde la vitalidad sigue emergiendo.

cdlc: ¿Que es lo que estás haciendo ahora) en el orden profesional o académico?

ZM: En la actualidad doy clases de Urbanística 1 y 2, es la primera aproximación a la problemática urbana y territorial que tienen los estudiantes de arquitectura, mi cargo es el de profesora asociada del Departamento de Urbanismo y Ordenación de Territorio en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB). También estoy llevando a cabo, junto con la profesora Montserrat Ribas y la colaboración de Ariadna Perich, un experimento de primer curso juntando las clases de dibujo y proyecto, durante todo el año. Comenzaremos en octubre el Master Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI que coordino, y que busca generar un lugar de debate e investigación sobre la vivienda. Y llevo a cabo una investigación de campo para el Instituto de la Mujer, en el que tratamos de encontrar respuesta, a través de encuestas, a la pregunta sobre si el espacio de la vivienda podría ser diferente según una visión femenina.

Entrevista: Mario L.Tercco

De Zaida Muxí, ver su nota “Ciudades: lugar social o financiero” en el número 15 de café de las ciudades. Su libro “La arquitectura de la ciudad global” fue publicado en Barcelona por Editorial Gustavo Gili SA.

Sobre Buenos Aires, ver por ejemplo las notas “Queremos cambiar el escenario, porque la ciudad ya no nos acepta”, entrevista a Gustavo Rodríguez Karaman y Pablo Reynoso, “Muchos problemas, pero… ¿cual es el problema?” y “Mi Buenos Aires querido… (cuando yo te vuelvo a ver)”,en los números 2, 6 y 9, respectivamente, de café de las ciudades (y consultar sobre otras notas en el índice, que hay muchas…)