N. de la R: con esta segunda parte finaliza la publicación del artículo de Maurizio Marcelloni,

iniciada en el número 27 de café de las ciudades.

4. El poder del Estado central.

Pocas semanas atrás estalló en Roma un pequeño escándalo, que dicho sea de paso aun no tiene una solución explícita. Los diarios han reportado con muchas fotografías la realización, sobre las terrazas de un palacio de propiedad del Senado, de una bouvette bien visible desde las calles aledañas al Panteón. ¿Quien ha dado la autorización? ¿Que procedimiento se ha seguido? ¿Donde está el parecer de la superintendencia de bienes arquitectónicos? Todas las organizaciones culturales piden la demolición. El Senado inicia investigaciones. Por ahora todo queda en eso. Se trata de un pequeño ejemplo de una modalidad de intervención muy difundida del Estado. Un ejemplo de la arrogancia del poder central. Es una historia antigua.

A principios de los años ´60 un ministro democristiano que propuso una seria reforma urbanística fue públicamente condenado y apartado de su propio partido. Su relación introductoria a la propuesta de ley comenzaba diciendo: “el Estado debe ser el primero en respetar las reglas que se da”. Parece obvio que para particulares obras públicas y de interés público exista un poder de contravención: creo que una disposición similar está presente en cualquier legislación seria sobre urbanismo y obras públicas. Pero una cosa es la contravención en ciertos casos específicos y otra la que se convierte en procedimiento ordinario para cualquier tipo de intervención, incluida la bouvette sobre la terraza. Existe entonces un procedimiento especial, que se ha transformado en práctica ordinaria, mediante el cual el Estado central en todas sus representaciones (el Gobierno, las dos Cámaras del Parlamento, los diversos ministerios, las distintas fuerzas armadas, etc.) interviene en la ciudad y el territorio sin ninguna atención por las decisiones de los municipios. Cuando llegué a la dirección de la Oficina del Plan encontré cerca de 100 casos en curso; estos casos abarcaban casi todo: desde las modificaciones de los destinos de uso de los edificios a la superación de los standards urbanísticos (que por ley son inderogables), del incremento de superficie edificable a las edificaciones en áreas agrícolas o destinadas a espacios verdes. Nada de estratégico para el Estado, solo la explícita afirmación de no querer perder tiempo con los procedimientos normales que cualquier ciudadano u operador debe seguir y que son de exclusiva competencia de la administración comunal.

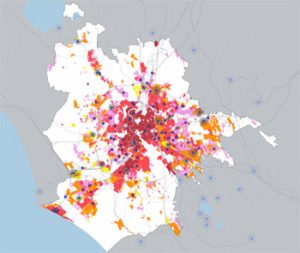

Por otro lado, ¿por qué sorprenderse? Mientras las comunas, sobre todo en los últimos años, se esfuerzan por combatir la plaga de las construcciones ilegales (la clandestinidad o abuso edilicio) el Estado central ha sancionado en dos ocasiones una ley de condonación edilicia (la loi du grand pardon, como la han definido los franceses). Lo más interesante de esta ley es su motivación, que es la de recuperar dinero para las finanzas públicas capitalizando los abusos al convertirlos en legales. Lo interesante es que, mientras el valor del patrimonio edilicio ilegal se decuplica en el momento en que se legaliza, las administraciones comunales deben realizar las obras de urbanización faltantes (con el presupuesto comunal), cuyo costo es de cerca de diez veces el de la multa pagada por la legalización. Por otro lado, todos los cálculos están errados en defecto, por lo cual el Estado no recauda ni siquiera las cifras esperadas. Cuando se sonríe ante el fenómeno del abusivismo en las ciudades italianas como un fenómeno extraño e incomprensible, se debe reflexionar sobre el hecho de que el mismo constituye una modalidad que refleja el comportamiento del poder.

Construcciones abusivas en Italia

La práctica constante de la intervención pública, anómala respecto a la norma general, está además difundida incluso en políticas de largo aliento. Baste pensar en la política pública de vivienda. Las intervenciones de edilicia residencial pública, lejos de constituir una ocasión para gestionar el diseño de la ciudad, se convierten en la ocasión para negar ese diseño dentro del cual debieran realizarse. Casi todos los planes de edilicia residencial pública han sido y continúan siendo realizados sobre áreas agrícolas, en completo desprecio por las leyes fundamentales de la edificación pública. Las motivaciones residen en el costo más bajo de expropiación y en la no oposición de los propietarios inmobiliarios a la expropiación de los terrenos, y la consiguiente rapidez de actuación de los programas (para no perder los financiamientos públicos). También en la experiencia reciente de estos últimos años, después de un esfuerzo inicial de abandonar esta práctica, introduciendo una coherencia con el proyecto de la ciudad en construcción con el nuevo plan, y privilegiando la intervención pública residencial en los programas de recalificación de las periferias (esfuerzo que por otro lado fue exitoso, demostrando que la operación es posible), se ha retornado ahora a las viejas prácticas, más “simples” y menos fatigosas para la gestión política.

En una ciudad como Roma, la superposición y entrelazamiento de estas prácticas ha constituido, y en parte constituye todavía, un poder verdaderamente devastador.

5. El poder de los microintereses corporativos.

La playa de Ostia

Un caso de poder real y paralizante, en ausencia de un rol de decisión de la administración pública (y por lo tanto, de confrontación y desencuentro entre dos poderes) es el de los intereses privados ligados a situaciones específicas.

Desde hace tiempo se discute en Roma sobre un “plan de ordenamiento del litoral”, es decir de la playa de Ostia (barrio de Roma), ocupada en toda su extensión por establecimientos balnearios que han privatizado de hecho el acceso al uso de la playa y han alzado, con los años, un verdadero muro que impide no solo el acceso, sino directamente la vista del mar desde la calle litoral: una calle que en su tramo urbano es (era) un verdadero paseo a lo largo de la costa marítima. Obviamente, la playa es patrimonio del Estado y los operadores privados tienen concesiones: por lo tanto la administración pública pareciera estar en una posición de fuerza, con el poder de subordinar la renovación de las concesiones a la realización del proyecto de recalificación.

El plan de ordenamiento del litoral debería tener el objetivo de restituir el mar al público, reconstituir un verdadero paseo marítimo, transformando los actuales establecimientos en estructuras de servicio gestionadas por los privados, pero dentro de precisas reglas de fruición y con la condición de que las actuales instalaciones sean en gran parte reconstruidas. Pero de esto no se habla así, tan explícitamente, porque es obviamente el punto de conflicto. Se habla en cambio de recalificación general del área con la implantación de estructuras hoteleras (de las que la zona carece por completo) y de otros elementos de atractividad para transformar el barrio en una verdadera área para el turismo y el loisir de demanda nacional e internacional. Hace años que parece alcanzado un acuerdo con grandes proclamas sobre el futuro del litoral, finalmente recalificado: en este acuerdo la cuestión del uso de la playa se resuelve con la obligación de parte de los gestores de dejar pasar (y por lo tanto crear los pasajes, los corredores) a aquellos que quieren acceder a la orilla. La gran discusión consiste en la posibilidad de tender una lona para tomar sol: los concesionarios se oponen y en los hechos no dejan pasar al público si no es con un pago. Así, puntualmente, a cada acuerdo, sigue el obstruccionismo o la revuelta de los concesionarios, que en los hechos rechazan esos ambiguos acuerdos y buscan ganar tiempo.

En realidad el problema es complejo: el área presenta una receptividad turística inexistente y un paseo marítimo poblado de kioscos impresentables y estacionamientos clandestinos; el tráfico es imposible, sobre todo los fines de semana. Hay más de 60 establecimientos (una verdadera corporación de concesionarios, los verdaderos dueños del mar) y más de 4000 negocios en el área adyacente al litoral: las dos corporaciones están en conflicto entre ellas. Los comerciantes piden el uso público de la playa y la reconstitución del paseo marítimo, sin los cuales ningún proyecto de relanzamiento turístico tiene sentido. Los concesionarios proponen en cambio un proyecto que repite explícitamente el modelo Dubai: la construcción de cinco islas artificiales en el mar, cada una dedicada a una actividad específica; de este modo se crearía un polo turístico atractivo que tornaría a la zona competitiva con Ibiza, Rimini y la Costa Azul. A esta ridícula propuesta nadie le contesta como sería natural. La comuna, por su parte, estudia diversos proyectos: con el tiempo ha formulado nueve, de diversa naturaleza, pero sin tener nunca el coraje de afrontar la cuestión central.

Estudio urbanístico de Ostia

6. El mito del partenariado y de la planificación colaborativa

Parece obvio, pero la complejidad cada vez mayor de la sociedad crea serios problemas a los procesos democráticos, hasta el riesgo de la no gobernabilidad. Los poderes difusos son paralizantes, tanto para los pequeños como para los grandes proyectos.

Pero la fragmentación del poder es ya un dato de hecho de esta fase tan “democrática” de la modernidad. La democracia corre el riesgo de volverse antidemocrática. Obviamente el problema no es el de eliminar los poderes difusos, la descentralización y la participación: todo lo contrario. Pero el camino para su reglamentación no es tan convincente. Ciertamente, la ciudad es un lugar de conflictos que hoy se proponen en distintos términos. A estos conflictos, la ciudad moderna había intentado darles solución expresando la tendencia a una “socialización racional“, que por cierto no contentaba a todos, pero tenía sobreentendido el sueño o la ilusión igualitaria: mantenía la esperanza de resolver también las cuestiones de las minorías excluidas. Y esto era posible porque el factor de garantía de los equilibrios, el poder, era visible y sustancialmente fuerte, y también era sustancialmente clara la estructura de las fuerzas sociales. El uso inequitativo de la ciudad estaba cargado de conflictualidad pero generaba un conflicto productivo. Cada transformación profunda era el resultado de la presión de esos conflictos y de la diversa capacidad de las fuerzas políticas para procesar los contenidos y encauzar las salidas. La ciudad contemporánea no parece ofrecer estas perspectivas, al contrario. Los análisis sociológicos tienden a evidenciar, sobre todo, la cada vez mayor articulación de los actores de la ciudad, aquellos que la viven y la disfrutan, todos cada vez más decisivos a los fines de la nueva vida económica y social de la ciudad. Pero la realidad parece todavía más compleja. No es cierto que no haya conflicto, hay en cambio una multiplicidad de conflictos transversales, en los cuales los distintos actores quedan en cada ocasión diversamente ubicados: la conflictualidad difusa y ambigua, pero cada vez más evidente, de la cotidianeidad (residentes, comerciantes, peatones, automovilistas, jóvenes, taxistas, guardias, ancianos, discapacitados, regularizados y clandestinos, etc.); la conflictualidad institucional que impregna las relaciones entre las instituciones de gobierno: entre comunas grandes y comunas vecinas, entre comunas y municipios (confirmando que la nueva dimensión de la ciudad genera relaciones nuevas y diversas, y modifica las tradicionales relaciones de fuerza), entre ministerios, entre gobierno central y regiones; es en general un conflicto que no corresponde a las lógicas políticas tradicionales. La ciudad contemporánea arriesga convertirse en estructuralmente antidemocrática si a la fragmentación de los actores sociales y a la simultanea fragmentación de sus representaciones no se contraponen nuevas formas de participación y de democracia que hagan de esta articulación una riqueza y no un peligro: por eso la ciudad contemporánea tiene necesidad de más democracia y de nuevas modalidades de gobierno. Este tipo de conflicto aparece como la reacción más inmediata y difundida al proceso de homologación general y se inserta en el redescubrimiento y prevalencia de los valores individuales, de categoría o localistas. La abstracción cada vez más extendida del poder, su desmaterialización como fruto de la globalización, induce a un comportamiento de atención y de defensa de las condiciones locales, exalta la dimensión localista de la vida cotidiana y sus contradicciones (la sociedad de las clases sin lucha o de la lucha sin clases, de la que habla Dahrendorf).

Frente a este tipo de conflicto las fuerzas políticas parecen imbuidas de una línea de no gobierno. O mejor, de suavización, de confinamiento del conflicto: la búsqueda perenne de la solución mediata que debe contentar a todos y que en los hechos no contenta a nadie y solo aleja el problema en el tiempo. Es la solución más simple e inmediata. El conflicto no es asumido para convertirlo en la ocasión del cambio, sino que rápidamente es gestionado en la dirección de una rápida clausura. La fragmentación de las representaciones arriesga llevarnos al no gobierno. Racionalidad y poder son cosas distintas y alternativas. La argumentación no vence sobre la visibilidad política. Como consecuencia se ha pasado de la consecución de un consenso duradero y estructural a un consenso inmediato y superficial, para nada estable, con lo cual el conflicto se reproduce continuamente en las mismas formas, sin resolver nunca la cuestión por la cual ha nacido.

Cierta y obviamente, la gestión de estos conflictos parece hoy mucho más difícil que en el pasado. Creo que nadie tiene soluciones mágicas al respecto.

La dimensión local de cualquier proyecto de transformación urbana es inmediata, mucho más inmediata que su dimensión global. La construcción del consenso en torno a los proyectos de transformación parece ineludible y cada vez más sustancial. No solo porque sin el consenso el tiempo del proyecto se alarga hasta su total deformación o, a menudo, su no realización, sino porque el consenso sobre el proyecto constituye la condición primaria para la superación de un encierro individualista y local, de la identidad local como mero valor defensivo. El objetivo pareciera ser evidenciar la reciprocidad entre las dimensiones local y estratégica de cada proyecto de transformación urbana, cuyo sentido entonces no se limita al mejoramiento de lo local sino que compromete a lo local en el futuro de la ciudad entera. Construir una “práctica de la localidad”, como bisagra entre procesos generales y situaciones específicas. La participación entendida como fase activa de la construcción del proyecto de transformación, y finalizada con una identificación de lo local en el proyecto. Así, a los fines de gobierno del conflicto, aparece como decisiva la cuestión del tiempo: el tiempo técnico, el tiempo político y el tiempo social del proyecto. Sin tener un control de estos tiempos los proyectos de transformación urbana arriesgan hasta ser un boomerang para quien los propone.

Por ejemplo, en 1997 habíamos puesto en marcha 16 programas de recuperación urbana, relativos a dieciséis grandes áreas en la periferia de la ciudad. Creo que por primera vez en Italia, al menos a una escala tan amplia (el conjunto de las intervenciones involucraba situaciones urbanas donde viven cerca de 600.000 personas), una administración intentaba encaminar unos programas acordados con los operadores privados y sobre la base de un debate con las fuerzas sociales locales.

La administración muestra una insospechada capacidad técnica: organiza la demanda, prepara esquemas preliminares de naturaleza urbanística y económica y promueve para cada área un concurso abierto a los operadores privados. Las ofertas de los operadores son consideradas, discutidas, seleccionadas y coordinadas entre sí a fin de compatibilizar los objetivos generales con la definición de esquemas finales de naturaleza urbanística y financiera. Todo esto, en cerca de un año: la respuesta de los operadores ha sido elevadísima y la expectativa en los barrios otro tanto de elevada. Para pasar de la decisión técnica a la aprobación de los programas han sido necesarios cerca de tres años, alcanzándolos al fin del período del Consejo: los electos han querido rever todas las elecciones puntuales acordadas y perfeccionarlas sobre la base de decisiones políticas (electos de la comuna, electos de los distintos municipios, operadores, equilibrios locales y generales, etc.). La nueva administración modifica su propia organización instituyendo una nueva asesoría a las periferias, que pide todo el material en cuanto lo considera de su exclusiva competencia: nueva ronda de evaluaciones, habiendo cambiado muchos de los electos locales y municipales. Finalmente, los programas son aprobados y enviados a la Región para su definitiva aprobación: al momento de hoy comienzan a ser firmados los primeros acuerdos y quizás dentro de no mucho tiempo se iniciarán los primeros trabajos. El tiempo técnico ha sido de un año, el tiempo político de seis. Cuando los trabajos estén terminados habrá transcurrido otro tiempo. Las obras no serán realizadas simultáneamente, así que la visibilidad de las transformaciones será lenta y fragmentada en el tiempo. Tiempo técnico, tiempo político, tiempo de actuación, tiempo social. ¿Cuál es el tiempo social para el cual el anuncio de una transformación se transforma en consenso social para la visibilidad de los resultados conseguidos? Debería al menos ser un tiempo ligado al tiempo del alcalde. Cualquier poder económico está dispuesto a negociar las condiciones de intervención con tal que los tiempos sean compatibles con los horizontes de la propia programación de sus inversiones. He conocido una sola forma de poder que no conoce la dimensión temporal de su propio accionar, y paradójicamente es la política.

Frente a la pérdida del poder de decisión, o mejor dicho, la dificultad para explicitar el propio poder de manera puramente normativa (algo formalmente posible, pero en la práctica imposible), nacen tentativas de gobierno de las transformaciones urbanas basadas en la búsqueda de un consenso de todos los actores interesados y, por ende, sobre la construcción del proyecto a través de una modalidad concertada que tenga en cuenta las diversas expectativas; de los diversos actores públicos (que deben dar sus distintos pareceres), de los actores operadores (inversores, realizadores, concesionarios) y de los actores usuarios ( los habitantes del entorno dentro del cual se inserta el proyecto). En una fase de fuerte crisis del gasto público el rol del Estado se reduce a un rol casi exclusivamente normativo: por ende, con mayor razón resulta necesario individualizar sinergias. Partenariado y planificación colaborativa son los terrenos sobre la cual se intentan construir las transformaciones urbanas de los últimos años. No creo que existan alternativas a estas modalidades de construcción del proyecto y del consenso más allá de estos, y sin embargo creo que sería interesante analizar con más frialdad los resultados reales de tales procedimientos. Estoy convencido que el cuadro resultante no sería del todo positivo más que para los promotores privados, y ciertamente negativo para la ciudad. Pero esto no depende tanto del procedimiento en sí mismo cuanto más bien del modo con el cual es gestionado. Entonces, el motivo esencial de estos escasos resultados depende, en gran parte, exactamente del mismo motivo por el cual tales procedimientos han sido inventados, esto es, de la debilidad del gobierno público, de la debilidad de las instituciones. Aun así los resultados de la concertación dependen de la capacidad organizativa y de gestión de la administración pública: definiciones de los objetivos estratégicos, construcción del consenso sin descuidar los objetivos generales y sociales del proyecto, capacidad de mediación entre los diversos actores. Si esto falta o es débil, la negociación y la mesa de las tratativas, o la governance, son solo ocasiones para encubrir una acción sustancialmente privada y de escasa utilidad para la ciudad.

7. Algunos casos en curso

Quisiera destacar algunos casos en los que me encuentro implicado directamente, en los cuales la solución de los conflictos derivados de la presencia de diversos poderes está en curso de construcción sobre la base de un procedimiento de mutuo compromiso de los diversos actores y poderes desde la fase de preparación preliminar del programa de intervención.

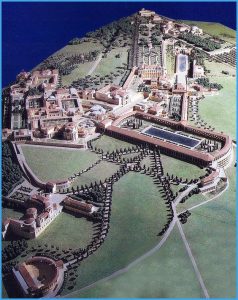

Un parque termal supracomunal

El primer caso parece interesante, porque debe conjugar tanto los conflictos entre los diversos poderes públicos como aquellos entre los diversos poderes privados. Se trata de un área que involucra a 3 comunas; Roma, Guidonia y Tivoli. Típico ejemplo de problema supracomunal a afrontar con un programa estratégico común. El objetivo declarado y firmado es el de construir un proyecto para la realización de un Parque Termal que aproveche lo mejor posible los recursos presentes y, en parte, ya históricamente utilizados (más a nivel local que nacional). En este parque están interesadas las tres comunas (es por lo tanto un área de borde) y otro actor público, la Provincia, que ha tomado la carga de coordinar la construcción del proyecto. El área presenta caracteres históricos ambientales de entre los más excepcionales (baste pensar en Villa Adriana, Villa d’Este y Villa Gregoriana en Tivoli). Otro recurso caracteriza sin embargo el área: las canteras de travertino (típica piedra romana) que constituyen también la más importante fuente de ocupación en la zona. El tratamiento del travertino implica el uso del agua, la depresión de la napa, su contaminación. Hay también algunas canteras abandonadas, que constituyen un escenario realmente fantástico.

El conflicto político está constituido, de un lado, por las posiciones de las dos comunas menores, que quisieran cada una un control sobre las nuevas estructuras termales, y del otro entre las dos comunas y la Provincia: es decir, se teme que la provincia pueda arrogarse algunos poderes de las comunas en las decisiones operativas para las actuaciones del parque, con el argumento del interés supracomunal. El conflicto privado está constituido por los actores que gestionan las instalaciones termales a ampliar y las empresas que trabajan el travertino. Dos actividades conflictivas, desde el momento que la elaboración del travertino necesita agua y la acarrea desde los niveles más bajos de la napa hídrica, con el consiguiente bombeo de agua que se escurre, disminuyendo y contaminando la napa. Obviamente, frente a las dificultades, la tendencia de las comunas es la de definir rápidamente solo algunas operaciones en sus respectivos territorios (nuevos hoteles, centros de salud, centros comerciales, etc.) considerando el plan estratégico solo un ensamblaje de estas intervenciones con el agregado de alguna revisión de su viabilidad. La operación que se está conduciendo a través de diversas mesas de concertación es que no es posible la realización de un parque termal competitivo a nivel nacional e internacional si no se construyen algunas condiciones mínimas: la reorganización del sistema de la accesibilidad a diversos niveles, si se quiere que el turismo termal salga de la dimensión local (sin este salto, ¿para que realizar nuevas instalaciones?); la verificación de la dimensión de la napa hídrica para tener la garantía de su continuidad en el tiempo, capaz de tornar plausibles las relevantes inversiones públicas y privadas necesarias; la participación de los capitales privados en la realización de las obras de infraestructura y el interés público de participar (incluso financieramente) en la realización del parque solo en tales condiciones; la inserción en el proyecto del parque termal de las otras atracciones del parque, comenzando por las histórico-ambientales; y finalmente buscar un acuerdo con los operadores de las actividades de elaboración del travertino: es necesario bajar el nivel de contaminación general del área derivado de la elaboración del mármol, introducir nuevas tecnologías que permitan reintroducir en la napa el agua (debidamente depurada) utilizada para la elaboración del mármol. Todo esto tiene unos costos que los productores de travertino no quieren afrontar, prefiriendo el mantenimiento del statu quo. La operación de convencerlos tiene su fuerza en el hecho de que, incluso para ellos, este tipo de elaboración no tiene perspectivas y que la introducción de nuevas tecnologías salvaguarda en primer lugar la propia producción del travertino. Además, su interés en el parque termal puede estar dado también por la valorización, en el circuito general, de las canteras abandonadas, que pueden encontrar grandes ocasiones de disfrute (científico, museístico, cultural, etc.). El objetivo de un proyecto estratégico para un parque termal, basado sobre el triángulo aguas termales, arqueología e historia, antiguas canteras y ambiente, parece realmente un desafío que vale la pena perseguir.

Cantera de marmol travertino en Guidonia

La nueva centralidad metropolitana de Romanina

También estoy encargado en este momento de coordinar la preparación de un proyecto urbano en la periferia este de Roma: una periferia degradada, en verdad, no en el sentido de una degradación socioeconómica, sino degradada desde un punto de vista específicamente urbano, por la ausencia de un centro urbano, de un corazón, de un “lugar urbano” que constituya el motivo de identidad, de atracción. Una periferia mixta en el plano residencial (barrios abusivos históricos y planes de edilicia pública, incluso algunos recientes, con casos de concentraciones comerciales de grandes dimensiones: Ikea, centros comerciales especializados) y atravesada por un sistema de movilidad muy deficitario sobre el cual concurren también todos los movimientos del área metropolitana. El área en cuestión es un gran vacío urbano de cerca de 100 hectáreas, exactamente en el centro de este sector urbano a reestructurar. En el nuevo Plan de Roma, estos tejidos (los tejidos de la ciudad a reestructurar) son aquellos a los cuales es necesario dar calidad y dimensión urbana: para éstos, el nuevo plan ha previsto la realización de nuevas centralidades de nivel urbano o metropolitano entendidas como inyecciones de funciones esencialmente no residenciales, de fuerte carácter urbano, públicas o privadas, de naturaleza administrativa, cultural, deportiva, universitaria, tiempo libre, comercial.

El proyecto urbano del que me estoy ocupando es, precisamente, una de estas nuevas centralidades de nivel metropolitano. El desafío es grande: realizar un corazón urbano de una periferia de cerca de 100.000 habitantes, expresión típica de aquella ciudad contemporánea fragmentada y dispersa, para tornarla menos periferia y hacerla devenir ciudad moderna (¿?).

La modalidad de la redacción del proyecto urbano es para mí el aspecto decisivo, incluso a los fines de su calidad, entendiendo por calidad no solo aquella del signo arquitectónico, sino aquella más sustancial de la calidad urbana; esto es, responder a los objetivos por los cuales nace y de cuales la calidad del signo arquitectónico es solo una componente. Puede parecer banal, pero esto me parece, incluso a la luz del actual panorama europeo de proyectos urbanos, el verdadero desafío constantemente eludido.

Estudio urbanístico para Romanina

El procedimiento que he puesto en marcha se desarrolla contemporáneamente sobre diversos aspectos, para cada uno de los cuales está en curso de preparación una suerte de estudio de factibilidad:

- El análisis del contexto urbano, desde el punto de vista de sus diversos tejidos, de sus carencias de servicios y de momentos de agregación, al que se agrega también una serie de encuentros con las estructuras más o menos espontáneas (los comités de barrio) con los cuales se está constituyendo un laboratorio de observación y de cambio permanente. De este debate emergen tanto las demandas que los habitantes del contexto explican en términos de exigencias puntuales en sus propias áreas, como las deseadas por ellos mismos (cómo imaginan que debería ser un centro vital en el área, qué esperan, qué quisieran encontrar). Se trata al mismo tiempo de una demanda real de informaciones para el proyecto de los contenidos y de las ligazones entre el proyecto y el contexto, y de una operación de construcción del consenso a través de un compromiso.

- El estudio de la movilidad en el área y de las posibles soluciones para la accesibilidad. Demostrar que, aun con el peso residencial agregado, las obras públicas que se realizarán mejorarán las condiciones generales de la movilidad, tanto como las dotaciones de servicios. Gracias a la nueva intervención habrá más verde calificado, más equipamientos deportivos utilizables por todos, etc.

- Un estudio sobre las funciones residenciales.

- Los análisis preventivos de sostenibilidad ambiental y urbanística, así como económica y financiera.

Sobre la base de tales estudios se elaboran una serie de objetivos, tanto de contenidos del proyecto como formales (por ejemplo, las visuales que son tenidas en consideración desde el interior del proyecto y las visuales del exterior que proveen la imagen de la nueva centralidad, arribando desde diversos puntos) de los cuales es posible obtener unos primeros esquemas proyectuales que prefiguran las bases para un concurso sobre la disposición formal (urbanística y arquitectónica) del proyecto urbano. Todo esto, con el objetivo de arribar a un proyecto preliminar, a presentar no solo a la administración comunal sino también al examen más general del laboratorio y de la opinión pública. Solo después de haber recibido las indicaciones necesarias y recogido las sugerencias en las discusiones locales, se pasa a la redacción del proyecto definitivo

8. Algunas reflexiones para discutir

A la luz de estas experiencias me parece que es posible hacer emerger algún elemento de discusión.

He hablado al inicio de crisis de poder. Se puede objetar que hablar de crisis del poder puede ser un ejercicio consolatorio y nostálgico. El poder es aquello que es; si eso está en crisis en todas sus formas ( político, económico y social) quiere decir que alguna cosa estructural ha cambiado y entonces la perspectiva se afronta asumiendo las nuevas condiciones en las que aquel se explica. Esto es, las de una extrema “pulverización” que no da y no dará lugar por mucho tiempo a procesos de “recompactación”. Mi impresión es que el verdadero poder en las cuestiones urbanas es este no poder o, mejor, el constante entretejerse y paralizarse de una infinidad de micropoderes. Retomando el concepto de la “ciudad de los consumidores”, me tentaría afirmar que los verdaderos poderes paralizantes, o al menos fuertemente condicionantes de los procesos de transformación y gestión del espacio, son hoy los de las categorías que poseen posiciones de renta (los concesionarios de bienes o servicios públicos, los comerciantes, etc.) Estos me aparecen mucho más dominantes y decisivos que aquellos poderes fuertes, cada vez más inmateriales como consecuencia de la globalización,

Esta situación deriva del hecho de que han cambiado los actores urbanos, aquellos que Martinotti llama las “poblaciones urbanas”; estas poblaciones son muchas y un individuo puede participar de muchas de ellas en diversos momentos de su vida cotidiana.

No existe más una relación biunívoca entre la ciudad construida y la ciudad política, al menos en las formas del gobierno urbano.

Si la ciudad ha sido siempre una estructura en movimiento, lo que hoy caracteriza a la ciudad es la rapidez de las mutaciones y la contemporaneidad de muchos cambios. A esta articulación y dinamismo ya no se corresponden más las formas del poder tradicional. Ya que los tiempos de renovación (o al menos de adaptación) de la política son largos (al contrario de lo que deberían ser si es cierto que la política acompaña la realidad y la guía), la situación de incertidumbre de las instituciones será una situación larga, en cuanto se configura una sociedad del riesgo. Y esto comporta muchas dificultades, si no la imposibilidad para avanzar en proyectos de medio y largo plazo.

También Jordi Borja sostiene que sin instituciones fuertes y representativas no hay ciudadanía. Y debido a que hoy estas instituciones fuertes no existen, la ciudadanía está en crisis. Pero agrega Borja que la ciudadanía es un proceso de conquista permanente. Otros estudiosos proponen la cuestión de cómo pasar de una civitas a una urbanitas. La urbanitas asume la nueva dimensión de la ciudad contemporánea y constituye el primer estadio de capacitación urbana para los nuevos territorios de la ciudad, y el estadio evolutivo de los ciudadanos del centro.

Entonces, mientras los arquitectos eluden cuidadosamente la cuestión asumiendo solo el poder del nuevo príncipe (el alcalde, el presidente, etc.), los urbanistas, si quieren desarrollar un rol, deben asumir toda esta nueva complejidad del poder y confrontarse constantemente con ella. Emergen ahora las que a mi me parecen las dos contradicciones más relevantes para el gobierno de la ciudad contemporánea, las que por otro lado están profundamente relacionadas entre ellas:

- la contradicción entre las necesidad de nuevas formas de asunción de las decisiones y la grilla de la estructura de toma de decisiones, tal como hasta ahora se configura;

- la contradicción entre la exigencia de un carácter abierto, puntual e interlocutorio de esas decisiones a asumir y la tendencia cada vez más rígida y separada de las sedes de toma de decisiones, así como la tendencia cada vez más dominante a la generalización y dilución de responsabilidades de las decisiones.

La capacidad de decisión parece escasa tanto a nivel macro como micro. En realidad, el nivel macro aun expresa como siempre la exigencia de una cierta racionalidad general, la posibilidad de encaminar y acompañar la multiplicidad de las iniciativas, la posibilidad de avanzar proyectos para el medio y largo plazo, de no incrementar los niveles de autoorganización y volverla, al menos, sostenible. La capacidad de toma de decisiones a nivel micro se explica, en cambio, más en el nivel local y en sus proyectos específicos. Aquí la experiencia es más rica y la cuestión de la governance está más sostenido por una multiplicidad de aproximaciones. Sin embargo, el nivel micro está en general mucho más conectado a la operatividad inmediata. El nivel macro en cambio presenta aquí justamente sus mayores dificultades. Puede parecer simple prefigurar alguna estrategia bajo la forma de comunicación de imágenes, pero la gestión coordinada, a esta escala, es sin duda mucho más compleja.

Esto comporta entre otras cosas la asunción de deber operar sin un cuadro consolidado de referencia legislativa y jurídica. Esta situación es vivida a menudo como negativa y ambigua. Como estoy convencido de que no existen las condiciones para la definición de nuevos sistemas legislativos, y de que cada tentativa al respecto está destinado por ahora al fracaso (y traería solo factores de rigidez, del todo inútiles y sobre todo injustificados), considero que será necesario aceptar una larga fase de experimentación y de innovación, partiendo de las situaciones específicas. En esta perspectiva, la ambigüedad de los sistemas normativos me parece una oportunidad para utilizar al máximo. El verdadero elemento positivo de la situación. Creo que el rol del urbanista es el de forzar al máximo las normas para alcanzar objetivos de naturaleza cualitativa y socialmente compartidos en los procesos de transformación urbana.

Me parece que ya no existen más prácticas ordinarias y prácticas extraordinarias. La extraordinariedad ha devenido ordinariedad. Y para tornar a la extraordinariedad en una práctica ordinaria se requiere mucha experimentación, mucha comparación, mucha innovación. Desde este punto de vista, la única producción de leyes necesaria en esta fase sería la de determinar procedimientos concurrentes y de premiación respecto a los objetivos sociales explícitos. Por procedimientos de premiación entiendo unos procedimientos que ofrecen incentivos a cambio de la realización de objetivos específicos.

Para este uso desprejuiciado de las normas y de los procedimientos es necesario, evidentemente, plantearse algunas cuestiones. En efecto, si se quiere reglamentar de nuevo, el uso de la norma no es más desprejuiciado; si por el contrario no ponemos algunos discriminantes, el uso de la norma puede ser demasiado desprejuiciado. Yo creo que se debe partir en cada ocasión de la explicita definición de los objetivos sociales del proyecto y de la transparencia de los procedimientos de concertación. Entre estos dos límites, todo me parece lícito, y más bien considero que el urbanista debe desempeñar su rol de la manera más radical posible. Su rol, entonces, no es más el del profesional que recibe un encargo de proyecto a escala urbana, sino el de organizador de las condiciones de realizabilidad del proyecto, en una constante inmersión en las contradicciones entre los diversos poderes (los poderes públicos, los intereses privados, la burocracia, etc.). Esta práctica comporta una fuerte dosis de discrecionalidad . Continúo creyendo cada vez más que el urbanismo se basa en una fuerte discrecionalidad, que puede desarrollarse dentro de los límites indicados en los párrafos previos.

Como consecuencia, la práctica del urbanista tropieza también contra el proceso, cada vez más invasor, de las evaluaciones objetivas, basadas en operaciones mecánicas y repetitivas: un proceso que considera poder “enjaular” (es el término exacto), cuantificándolos, a todos los factores de evaluación. Y este es otro poder (avalado incluso científica, cultural y políticamente por procedimientos europeos) que conduce a resultados desastrosos, pretendiendo poder generalizar aquello que hoy no es generalizable. La necesidad de “más democracia” no es en efecto la de una mayor homologación: desde este punto de vista las nuevas prácticas de la planificación no pueden ser menos que “democráticamente subversivas”. Por esto, considero que el urbanismo no puede ser hoy sino una disciplina borderline. Una de las tantas disciplinas que se confronta con otras disciplinas y culturas en la construcción del proyecto de transformación del espacio, pero quizás la única que razona en términos de recomposición, de relaciones, de reconexiones; para inducir un proceso de integración real y no simplemente para agregar y ensamblar más elecciones y decisiones aisladas.

Esta nota es la continuación y final de la publicada en el número 27 de café de las ciudades (debido a su extensión, se publicó en dos ediciones consecutivas) con los siguientes temas: Premisa, La articulación de los poderes como expresión de la complejidad, El poder del sector público, El poder de los operadores y de los usuarios, El poder de la burocracia, El poder de la micropolítica. El texto fue presentado por el autor al Diálogo sobre Urbanismo y Poder, en el encuentro Ciudad y Ciudadanos del siglo XXI, en el reciente Fórum Universal de las Culturas de Barcelona.

El autor es Arquitecto, Profesor en la Universidad de La Sapienza (Roma) y ha sido Director del Plan Regulador de Roma.

Sobre el Plan Regulador de Roma , ver en este número de café de las ciudades la nota de Pietro Elisei.

Sobre la ley de condonación edilicia en Italia ver la nota La ciudad clandestina en el numero 8 de café de las ciudades.

Sobre Roma, ver también las notas Roma y lo efímero, de Carmelo Ricot, y Roma, complicidades y vino, de Rolo Chiodini, en los números 3 y 8, respectivamente, de café de las ciudades.

Sobre planificación participativa y proyectos urbanos, ver también la nota Les Halles, el difícil equilibrio del proyecto urbano, en el número 27 de café de las ciudades.