Cualquier viajero por el Moscú actual paseará por una ciudad con el escenario preparado por el clasicismo socialista, el pompier estaliniano convertido en improvisado campamento para los topos y urdidores del capitalismo salvaje.

Manuel Vázquez Montalbán, 1997

El presente artículo es el resultado de una reflexión profesional sobre las experiencias de los autores en dos ciudades: Luanda, en Angola, y Togliatti, en Rusia.

Luanda es una ciudad de aproximadamente 3,5 millones de habitantes, establecida en 1575, y considerada como la primera ciudad construida por los portugueses en la parte continental de Africa. Hasta el siglo XIX su crecimiento era lento, manteniendo toda su área urbana dentro de los límites definidos por la Fortaleza de San Miguel, la Ermita de San José, el Convento de Nuestra Señora del Carmo, la Ermita del Nazaré y la playa de la bahía*. En ese tiempo, la principal actividad económica consistió en el comercio de esclavos hacia Brasil.* De acuerdo con el modelo medieval que predominaba en Portugal, la ciudadela debía localizarse en una bahía o sobre un lugar elevado, como Lisboa y Oporto. La ciudad era concebida de forma dual, con una ciudad alta y una ciudad baja, y puede asociarse la estratificación del espacio a la jerarquía social. En la ciudad alta, se localizaban las instituciones, los edificios administrativos y religiosos, y la mayor parte de las áreas residenciales; en la ciudad baja, a orillas de un río o del mar, la zona comercial. Este modelo puede ser identificado en ciudad es coloniales brasileñas, como por ejemplo Salvador; Sangodeyi-Dabrowski, 2003, p. 169 y 170.

Entre 1641 y 1648, Luanda fue ocupada por los holandeses, que en ese corto período destruyeron los edificios y diezmaron a la mayoría de los habitantes. Con la construcción del actual Sé Arquiepiscopado (1651), y de la Iglesia del Nazaré (1664) se comenzó a delinear la parte baja de la ciudad. En la parte alta, que se extendía desde la Fortaleza de San Miguel hasta la Iglesia de la Concepción, nada más de notable se realizó, con la excepción de la construcción del Hospicio de Santo Antonio, en 1668.

(Fuente: “O Occidente”, vol. 6º, 1883).

Desde la segunda mitad del siglo XIX, con la reducción en el tráfico de esclavos, se produjo una caída en las exportaciones desde el puerto de Luanda y, con esto, una degradación de la ciudad. En el inicio del siglo XX, el 45% de los pobladores de la ciudad eran blancos, dado que, en las décadas anteriores se había promovido la expulsión de los negros hacia la periferia, surgiendo así los musseques (el nombre musseque es una referencia a un tipo de arena roja, común en la región, adonde se asentaban los ranchos de los colonizados; Pepetela, 1990, p.103 y p. 106), que delimitaron los espacios entre las clases sociales y promovieron una fuerte segregación espacial. Según Pepetela, en la Luanda colonial, el espacio “estaba distribuido entre la ciudad del asfalto y la del musseque“. El musseque, en esta época, fue caracterizado como un espacio transcultural: además de hacer de puente entre la ciudad y el campo, era el locus donde se mezclaban culturas y lenguas: la del colonizador portugués para la vida urbana, y las del campesino colonizado, como el kimbundo y el kikongo.

A partir de 1948,el crecimiento de Luanda se acelera, como consecuencia de una fase económica donde Angola es el cuarto productor mundial de café. En 1975, con la independencia de Portugal, se inicia la era de la guerra civil angoleña, la cual se extendió hasta la década de `90, promoviendo un fuerte proceso de migración campo-ciudad y dejando marcas de este período de violencia en la ciudad.

El Tratado de Amistad y Cooperación con la Unión Soviética, firmado en 1976, influenció la formación de las estructuras institucionales locales con el modelo socialista de gestión, lo cuál a su vez influenció la arquitectura y el urbanismo. Actualmente, el país vive innumerables transformaciones de orden institucional y físico con el final de la guerra y la economía se dinamiza hacia la exploración mineral (petróleo y diamantes), bajo el comando de una población extranjera nueva, migrante, que exige nuevos espacios de ocupación. Esto permite ensayar la reconstrucción urbana de la capital, Luanda, y sus alrededores, y exige la oferta de nuevos espacios bajo nuevos dogmas del urbanismo.

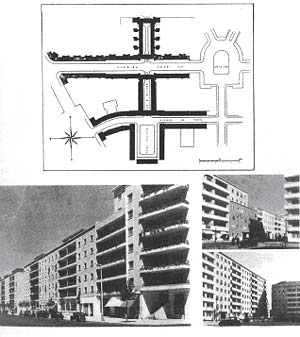

Togliatti, proyectada por el arquitecto Yury Bocharov, es una ciudad con aproximadamente 600.000 habitantes, localizada a unos 900 kilómetros al este de Moscú, a orillas del río Volga. Construida en los años `60, bajo los dogmas del urbanismo moderno funcionalista, hoy tiene una economía basada sobre todo en la industria de automóviles Lada. A despecho de los cambios que se perciben en la actualidad, Togliatti aun tiene la apariencia predominante de una iniciativa soviética en el área del urbanismo, respetando la segregación funcionalista (mucho más allá de lo que en el modelo de Le Corbusier podría imaginarse), fuertemente relacionada con una arquitectura modernista que consiste en un paisaje homogéneo de conjuntos habitacionales.

Togliatti está asociada, en términos de polarización, a la ciudad de Samara, a unos 100 kilómetros de distancia, la cual se estructura según principios anteriores al urbanismo modernista, mezclando un patrimonio arquitectónico del siglo XIX anterior a la revolución socialista de 1917 (y ahora en revalorización) y una arquitectura con fuertes raíces en el constructivismo soviético.

(fuente: Geotécnica, 2003).

La semejanza de los procesos observados en estas dos ciudades permitió construir la discusión que aquí se presenta, indicando también una situación urbana que se puede considerar recurrente en otras de las llamadas ciudades de los países en vías de desarrollo, sobre todo en los que ahora giran hacia la economía de mercado, después de décadas de fuerte control estatal. Sin poder generalizar dos experiencias que, en principio, parecen social, ambiental y geográficamente distantes, el presente artículo señala hechos urbanos que, al analizar otros estudios elaborados para otras ciudades, constituyen tendencias recurrentes cuando se observan cambios estructurales en la economía, en la política y en las instituciones nacionales. A continuación, una síntesis de los hechos observados en estas ciudades y, en especial, de sus esfuerzos actuales de transformación urbana.

Ciudades y Gobiernos Nacionales

A despecho de los recurrentes comentarios acerca de que las ciudades, cada vez más, asumen el lead de los cambios económicos e, incluso, de profundas transformaciones sociales, los casos analizados conducen a una conclusión inversa: que a despecho de que las ciudades todavía sean el locus de cambios de diversos perfiles (es en las ciudades que suceden las cosas), los espacios urbanos siguen siendo extremadamente dependientes de decisiones de orden nacional e internacional. En los casos analizados, los cambios buscados en las estructuras físicas, sea en Luanda, sea en Togliatti, suceden como requisitos o exigencias determinados por lo que se decide en el nivel nacional. A pesar de que los cambios buscados sean negociados, planificados e implementados por agentes de la administración local, el principio del proceso se observa en nivel nacional. Así, vale la observación de que tal entendimiento reposiciona o relativiza la importancia de la política urbana en la transformación de una economía nacional, por ejemplo: “la manera en que las ciudades manejan su desarrollo, incluyendo la atracción de industrias, es de gran importancia en la determinación del nivel del desarrollo económico del país. Los gobiernos urbanos pueden estimular el desarrollo económico, así como pueden provocar retrocesos” (World Bank, 2000, p 126, traducido).

Evidentemente, tales decisiones nacionales no están, a su vez, desligadas de intereses internacionales, sobre todo los de agencias de financiamiento tales como el Banco Mundial. Aurelio Vianna Júnior, al analizar la importancia de estas agencias para el caso brasileño, afirma: “…más allá de la función meramente financiera, los bancos han actuado como auxiliar de la ‘inteligencia’ del gobierno en la elaboración de programas y de proyectos, como por ejemplo, los programas responsables de las políticas del ajuste estructural, los proyectos sectoriales de desarrollo, de combate a la pobreza… De esta manera, parte de las innovaciones en políticas públicas y en los proyectos del gobierno brasileño es, muchas veces, el resultado de un trabajo de la cooperación internacional donde el Banco Mundial y el IRB tienen un papel relevante” (1998, p. 82).

En los dos casos internacionales analizados, es ostensible la flexibilización del dogmatismo socialista en las economías (angoleña y rusa), con la revisión parcial de la propiedad de la tierra y la posibilidad de agentes externos a la administración gubernamental de actuar en la oferta y en la implantación de políticas para sus ciudades. Así, el final del comunismo en Rusia y el final de la guerra en Angola (también con la discusión sobre el fin de los dogmas de la centralidad del Estado), ambos provocando alteraciones profundas en las necesidades básicas de la población, han provocado alteraciones en el uso, en la apropiación e incluso en el paisaje urbano de estos países.

En Rusia, queda claro el surgimiento de usos comerciales hasta entonces inexistentes, antes de la nueva política económica y de su proceso de apertura. Debido a la carencia de espacios construidos para tales usos, se observa una apropiación de espacios públicos, sobre todo cuando hay existencia de grandes paseos urbanos, para la instalación de quioscos del pequeño comercio privado. De la misma manera, en la intención de demostrar su desdén a la arquitectura hasta entonces proporcionada por el gobierno, las clases en ascenso ahora adoptan en sus casas formas y estilos que se singularizan en el paisaje urbano, repitiendo una situación conocida en los países que ya cuentan con una tradición de iniciativa privada e individual para transformar el espacio urbano.

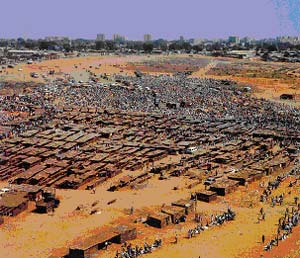

En Luanda, de la misma manera, el espacio público es apropiado por millares de vendedores ambulantes que substituyen el mercado formal y tiene en este pequeño comercio su única fuente de renta. Un ejemplo de esto es la ocupación de una área significativa de su borde, durante el período de la guerra civil, por musseques gigantes, y por el mercado abierto llamado Roque Santeiro (en alusión a un personaje de novela brasileña; es considerado el mas grande mercado popular del mundo de acuerdo con el Guiness), donde coexisten centenares de tiendas de mercado diversificado (que comercian desde pan a piezas para helicópteros).

Gentrification y un nuevo urbanismo

El surgimiento de una clase que ahora puede vivir sin la dependencia del estado (no solo en términos de hábitat y urbanismo, sino también en términos de la educación y de la salud, por ejemplo; y aunque evidentemente hay también otra clase, careciente, que es obligada a vivir sin esa dependencia) ejerce, en la realidad, presiones significativas sobre el tejido urbano. Entre tales presiones, es ostensible el deseo de gentrification observado en estas sociedades, sobre todo en el caso ruso.

Las nuevas clases sociales en Togliatti, con poder adquisitivo superior al del promedio, ahora desean más espacios de ocio, una proximidad con los paisajes naturales (en este caso, las orillas del río Volga) y una arquitectura distinta a la hasta entonces ofrecida por el gobierno. Esto se puede confirmar por la decisión del poder local de emprender esfuerzos para la construcción de un waterfront en las orillas del Volga, y la disposición de nuevas áreas residenciales valorizadas para esta clase social emergente. Así, mientras que el proyecto original de la ciudad de Togliatti hizo caso omiso de la presencia del río, distanciándose de este aproximadamente unos 2 kilómetros y creando una tierra vacía u ocupada solamente por grandes parques públicos subutilizados y con innumerables referencias a la gloria de la revolución comunista, la administración actual desea ahora un uso privado de este área para una población capaz de pagar por esa nueva manera de ocupar el suelo urbano. Así, aquí se repite la idea de un proyecto urbanístico costoso de waterfront, común en muchas otras ciudades del mundo desarrollado, para el disfrute de la población local o para el turista, como Johanesburgo y Cape Town, en Africa del Sur, Baltimore, en los Estados Unidos y otros innumerables en Europa, para citar algunos ejemplos: un hecho nuevo, en el medio de un urbanismo hasta entonces utilitarista y solo preocupado con la imagen de la revolución socialista.

área propuesta para una intervención para el ocio y la residencia.

En Luanda, a su vez, se consolida un modelo urbano basado en una fuerte segregación social y que se materializa por medio de condominios cerrados, verdaderas gated cities aisladas del resto de la ciudad. Equipados con fuertes sistemas de protección, representan un urbanismo nuevo que, a despecho de prometer una seguridad que no existe, se reproduce rápidamente en las ciudades de los países periféricos (en Brasil, el modelo de los condominios cerrados se multiplica en el paisaje urbano, aun con una seguridad menos ostensible que en el caso angoleño).

Con esto, la fragmentación de los espacios urbanos se hace perceptible, alternando grandes espacios vacíos, musseques y condominios dispersos. Desde el punto de vista de la infraestructura, los condominios se sirven de generadores de energía y de pozos de agua propios, en tanto que la mayoría de la población permanece sin esos servicios (en el caso del agua, por ejemplo, es vendida en camiones privados). Desde el punto de vista de la construcción de esos espacios, los condominios reproducen las características internacionales, con una arquitectura que no se comunica con la sociedad local; al contrario, establece una línea divisoria que los distingue del resto de la ciudad. En cuanto al consumo de estos espacios, es importante resaltar su relación con las cuestiones de orden social y étnica. Por un lado, la ocupación de los condominios se da por representantes de una clase social emergente (funcionarios públicos y empresarios). Del otro, están los representantes de las empresas extranjeras, que ahora participan del proceso de reestructuración del país.

De la sumisión al gobierno central a la sumisión al modelo internacional

En el caso de Togliatti, con su deseo de construir un waterfront, se pone en marcha una flexibilización de las reglas nacionales que habían moldeado las ciudades soviéticas y sus paisajes urbanos hasta entonces: una verdadera ruptura en términos de las ordenes y principios enanados del gobierno central y que debían ser repetidos en todo el territorio nacional. Resumidamente, tales líneas de dirección pueden ser presentadas así: limites al tamaño de las ciudades, creación de paisajes simbólicos en el centro de las ciudades, provisión de las necesidades culturales y de consumo para todos los habitantes; áreas residenciales cerca de las áreas industriales, con la consiguiente reducción de las distancias diarias de los trabajadores; zoning rígido; control del estado sobre el hábitat (construcción y mantenimiento); provisión de grandes espacios verdes para el uso recreacional, entre otros. (Fuente: Macalester College).

En Moscú, más que en las otras ciudades soviéticas, estas directrices parecen haber sido adoptadas con gran celo. Así, en 1935, ya con el gobierno comunista consolidado y la Primera Gran Guerra terminada, la ciudad recibe su Gran Plan, así llamado y impuesto por Stalin, con el objetivo de reflejar la “grandeza y belleza” del período soviético. Evidentemente, la visibilidad internacional posibilitada por Moscú llevó el gobierno central a utilizar estos principios al agotamiento; en el caso de Togliatti, ciudad situada en una Europa distante y poco conocida, es menor la monumentalidad y la sofisticación del diseño urbano y de la arquitectura oficial. Aún así, los principios nacionales para el urbanismo son muy visibles, sobre todo en el sistema viario y en la reserva de grandes espacios verdes para el ocio, el culto a la imagen de los héroes nacionales y, también, en la propia denominación de la ciudad.

Así, las reglas del urbanismo oficial se observan no solamente en la concreción del espacio construido y en su apropiación por los habitantes, sino también en la toponimia, elegida casi siempre según los líderes históricos del comunismo o incluso de líderes aun en el poder. Es el caso, por ejemplo, de José Stalin, nombre que serviría para bautizar ciudades hasta el período conocido como desestalinización, en 1961 (vale citar como ejemplos: Oraşul Stalin, 1951-1961, en Rumania, Qyteti Stalin, 1950-1990, en Albania, Stalin, 1949-1956, en Bulgaria, Stalinabad, 1929-1961, en el Tajikistão, Stalingrad, 1925-1961, en Rusia, Stalingrad en la República Checa, Staliniri, 1934-1961, en Georgia, Stalino, 1924-1961, en Ucrania, Stalinogorsk, 1934-1961, en Rusia, Stalinogród, 1953-1956, en Polonia, Stalinsk, 1932-1961, en Rusia, Stalinstadt, 1953-1961, en la Alemania Oriental, y Sztálinváros, 1951-1961, en Hungría (fuente: Wikipedia).

Togliatti asiste a las mismas transformaciones: originalmente conocida como Stavropol, la ciudad fue obligada a cambiar de sitio de ocupación cuando se realizó la construcción de la Usina Hidroeléctrica Lenin, para la producción energética, en los años `50, lo que permitiría su industrialización. En 1964, era renombrada en homenaje a Palmiro Togliatti, líder del Partido Comunista Italiano.

Hoy, entre los cambios exigidos en Togliatti, más allá de los que resultan de sus nuevas clases sociales con un poder adquisitivo mas alto que el promedio, está la de la inserción de su producción automovilística (antes estatal, industrias Lada; ahora producido en asociación con industrias extranjeras) en el mercado internacional: una demanda mayor o menor por parte del mercado importador es mucho más importante para la supervivencia de la ciudad que las decisiones del gobierno central.

Los cambios en el orden internacional, principalmente en la Unión Soviética y la fragilidad económica de Cuba, han hecho que el gobierno angoleño se acercara a organismos multilaterales mantenidos por los países capitalistas en la búsqueda de los recursos para la reconstrucción del país. En 1994 fue instituido el “derecho individual de uso de la superficie”, que tenía el objetivo de producir urbanizaciones en colaboración con la iniciativa privada; una transformación significativa, desde el punto ideológico, en un país donde hasta entonces el suelo urbano era una propiedad exclusivamente pública. En 1996 fue creada una compañía de capital mixto del gobierno de Luanda y del sector privado, cuya finalidad era la gestión del nuevo proceso de ocupación del suelo urbano.

En base a los conceptos de planeamiento estratégico de ciudades, el gobierno central coordinó la elaboración de un proyecto de reorganización urbana para Luanda. Para ello se hicieron contratos con consultorías internacionales y fue elaborado un Plan Estratégico de Desarrollo. El Plan previó tres frentes de actuación: rehabilitar la parte central de la ciudad y los alrededores del puerto, adonde se encuentran las construcciones coloniales de los siglos XIX y XX; integrar los musseques ubicados en la área central de la ciudad; y expandir la ciudad hacia nuevas áreas.

En lo que se refiere a ese tercer objetivo, fue elaborado un programa denominado Programa Autofinanciado Luanda Sur. La característica principal del programa, más allá de la viabilidad económica, era atender a los diversos segmentos de renta. En cuanto a las rentas altas y medias, fueran ejecutados modernos emprendimientos en áreas todavía no ocupadas por musseques, tales como el waterfront a lo largo de la costa del Atlántico, siguiendo tendencias internacionales. Para las capas bajas de renta, fueran construidas 2.000 viviendas, con recursos del gobierno central (el Programa Luanda Sur proporciono al gobierno de Angola el Premio Internacional de Dubai en el año 2000 a la mejor práctica en términos de infraestructura, comunicaciones y transportes, habitación, arquitectura y diseño urbano).

En relación al diseño urbano, es importante tener en cuenta que en las décadas del cuarenta y cincuenta, Luanda y otras ciudades coloniales portuguesas, como Lourenço Marques, Macao, Son Tomé, habían sido organizadas y planificadas según los principios de una urbanística formal, en la cuál se reconocen la influencia de experiencias como los conjuntos habitacionales de Holanda en los años 30, los estudios de Unwin en el Town Planning y los conceptos de la unidad de vecindad (Lamas, 2004, p. 286). Según Jose M. Ressano García Lamas, estos principios tendrían su origen en los planos de Faria da Costa para los barrios de Alvalade y de Arriero, en Lisboa (estos barrios fueron proyectados en momentos diferentes: Arriero, en 1938, para 9000 habitantes, con 32 hectáreas, Alvalade, en 1945, para 45.000 habitantes, con 230 hectáreas; Lamas, 2004, p.284): expansión prevista, libre de restricciones inmobiliarias y con fuerte control público; equilibrio entre la ciudad tradicional y el área de expansión, en cuánto a la organización de las funciones y de los equipamientos urbanos, la jerarquización viaria, y las zonas libres y arboladas.

(en José Manuel Ressano Lamas, 2004, p. 287).

Cambios recientes

En ambos casos, en la búsqueda de las explicaciones para los cambios en marcha, puede decirse que la revisión de la propiedad de la tierra, hasta entonces casi íntegramente del estado, es el cambio que más impacto ha generado. En Togliatti, por ejemplo, ya son muy evidentes en el paisaje urbano los nuevos edificios construidos para una clase emergente, exitosa en su inserción en una nueva economía de una forma más competitiva. Sin embargo, los edificios de esta nueva clase están lado a lado con los edificios construidos por el estado proveedor de las necesidades básicas urbanas. Tal convivencia, sin embargo, no siempre es positiva, sea por la tipología arquitectónica, que la mayoría de las veces es un pastiche de la arquitectura occidental internacional, sea por la falta de compromiso con la realidad local, valorando tan solo la visualización ostensible de la clase social a la que su usuario pertenece. Refiriéndose menos a Togliatti y más a Moscú, para la cuál se tiene más información disponible (alrededor del 90%, o sea, cerca de 3 millones de habitaciones, fueron construidas en Moscú después de 1955, la mayoría en forma de bloques de edificios; a despecho de que muchos necesiten renovación, todos tienen agua y alcantarillado y la mayoría tiene agua caliente. En 1992, la municipalidad permitió que los moradores adquiriesen la propiedad de sus apartamentos, a partir de una pequeña tasa; puede decirse que hay un sector privado emergente, nuevo, al que vender un producto urbanístico y arquitectónico que responde a los deseos de una clase social igualmente emergente y que considera importante distinguirse en medio de una sociedad que por muchos años intentaba parecer homogénea en términos de recursos financieros. Tales cambios han ocurrido no solamente en las áreas residenciales construidas según las reglas del urbanismo modernista, sino también, y eso es lo que más impresiona, en áreas de valor histórico singular para estos países. De cierta manera, en este caso, la historia se repite: si, en algunos casos, la revolución socialista soviética había derrumbado íconos importantes para dar lugar a nuevos símbolos urbanísticos, ahora, a despecho de intentar corregir algunos daños históricos, el capital privado, y ya no el estado, compromete valores importantes del patrimonio histórico-arquitectónico. Como ejemplo, vale citar la construcción del complejo Manezhnaya Ploshchad (plaza) y un Shopping Center en las cercanías del Kremlin, hasta entonces un espacio que había quedado vacío por cuenta de otra demolición histórica, la de los viejos edificios, y que, con el proyecto actual, se convirtió en una referencia para la población joven de la ciudad y también para el turismo internacional: “… the external treatment is so crassly decorated and over ornamented with both architectural and sculptural elements that comparisons with Disneyland are appropriate” (Maria Kiernan, 1998). Otro ejemplo es la destrucción de la iglesia del Cristo Salvador, en 1931, para dar lugar al Palacio de los Soviets y, en los años 90, recuperada a un alto costo financiero, aunque con un gran valor en cuanto al imaginario.

y destruida en 1931 para dar lugar al Palacio de los Soviets

(fuente: página Web de los Católicos Bizantinos).

Las condiciones geológicas del terreno forzaron al abandono del proyecto.

En el mismo sitio, hasta el inicio de la construcción de la réplica,

funcionaba una piscina pública (fuente: idem anterior).

En Rusia, sin embargo, estos deseos de una arquitectura y de un urbanismo monumental, ora se constituyen en la concreción de un sueño, ora permanecen en los proyectos de sus ideadores. Actualmente, el gobierno anuncia, una vez más, la construcción de lo que será el edificio más alto de Europa, en sociedad con el sector privado (la municipalidad participa con la infraestructura y el sector privado con la obra de los edificios). Será un nuevo hermano de los rascacielos de la era stalinista, conocidos como Siete Estrellas* y que habían dominado el paisaje moscovita por 50 años: el Rusia Tower,( proyecto de la Oficina Skidmore, Owings & Merrill), parte integrante del Moscow-City, o Moscow International Business Center, uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad. Ubicado a escasos 4 kilómetros del Kremlin, en el área conocida como Krasnopresnenskaya Naberezhnaya (embarcadero), a orillas del río Moscú, el proyecto tiene conclusión prevista para 2015 y costará alrededor de entre 10 y 12 millones de dólares, financiados evidentemente con recursos internacionales.* Joseph Stalin marcó exitosamente su época por medio de un gran proyecto urbanístico y arquitectónico que debía revelar la gloria del pueblo soviético y las maravillas del modelo socialista: entre otras cosas, se construyeron siete grandes edificios, a partir de 1947, con un gigantismo desmesurado. El más significativo, tal vez, sea el de la Universidad Lomonossov, con 26 pisos y estratégicamente ubicado sobre una colina.

En este relato se tiene, entonces, un cambio y una permanencia: el estado ahora se divide con el sector privado las intervenciones en la ciudad; sin embargo, permanece, de una parte y de otra, el deseo de autenticar una idea definitiva: si en el pasado, era la ideología de un nuevo mundo socialista, ahora es la esperanza marcada por el dinero, pudiendo la arquitectura y el urbanismo, una vez más, fantasear con ser la concreción de una ideología. De la misma manera que Stalin asumió el urbanismo modernista (cabe recordar que, en arquitectura, Stalin abandona la calificada arquitectura modernista conocida como el constructivismo soviético y busca la magnitud de sus proyectos en la arquitectura neo-gótica, tal como se utilizaba en los edificios contemporáneos de Nueva York) con una rapidez tal al punto de no poder filtrar sus eventuales aspectos negativos, el mercado, hoy, se lanza hacia un modelo desesperado de inserción internacional en un mundo considerado desarrollado.

En Angola, sobre todo en la capital, Luanda, el standard arquitectónico que se observa refleja la práctica de oficinas internacionales, pero en una escala perceptiblemente mas pequeña, siempre con el objetivo de demostrar los cambios políticos y económicos del país. Evidentemente, el capital inmobiliario en Angola no recibe los mismos flujos financieros americanos y europeos observados en Rusia, y las consultorías internacionales se plantean mucho más en términos de la reconstrucción de una ciudad destruida por la guerra, que en la dinamización de un espacio consolidado a lo largo de décadas de estancamiento impuesta por un modelo de economía central como el de la ex Unión Soviética.

Las nuevas deudas urbanas

De un momento a otro, a partir de los cambios políticos ocurridos en sus países, ciudades como Togliatti y Luanda (pudiéndose incluso especular con su generalización en otras ciudades de Angola y de Rusia), se hallarán en situación de no poder afrontar más las necesidades básicas y tradicionales de sus habitantes. Si, sobre todo en Luanda, ya se tenían carencias, con la nueva configuración de las sociedades de estas ciudades ahora se deben procurar nuevos espacios y nuevas formas de ocupación para satisfacer sus intereses.

En Rusia, a partir del ejemplo de Togliatti, llaman la atención dos aspectos: los espacios para el sector de nuevos comercios y servicios y los espacios para un clase media emergente que procura en modo occidental su satisfacción e incluso la de sus nuevas necesidades creadas a imagen de una ciudad externa a sus medios.

En Togliatti, en lo que respecta a los espacios que ahora se construyen de acuerdo con la tendencia a la gentrification, como fue dicho, hay como oferta la construcción de un waterfront y nuevas áreas residenciales y comerciales a lo largo del río Volga, siempre olvidado en los planos urbanísticos pretéritos. Tal oferta, debido a la escasez de recursos del gobierno y quizás al desinterés en invertir capital en áreas alejadas, distantes de Moscú o de San Petersburgo, sobrecargará los esfuerzos locales de recuperación de edificios y infraestructuras hace mucho tiempo abandonados por el gobierno. Si ese gobierno era experto en ofertar infraestructuras urbanas de manera universal y, de la misma forma, eliminar el déficit habitacional en términos cuantitativos, hoy, la ciudad construida y consolidada, presenta nuevas demandas, o sea, pasivos antes no considerados en el planeamiento urbano. Resumidamente, lo que se tiene son inmuebles y ciudades que ya no responden a las necesidades de una población que ahora consume (o quiere consumir) a la manera capitalista, siguiendo los mismos patrones de los países ricos.

En el caso de Angola, el pasivo más evidente que se observa es el déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo, sobre todo el debido al gran flujo de población de áreas rurales ocurrido al fin de la guerra, en 1994. Luanda pasó de una población de 560 mil habitantes, en 1970, a 3 millones en 2000. En el mismo período, Angola pasó de 5,5 millones a 12,4 millones de habitantes. La concentración de esta población agravó todavía más la carencia de infraestructura y habitaciones urbanas, ampliando viejos musseques, creando otros, y formando un verdadero cinturón alrededor del centro tradicional.

Más allá de esta demanda, que es un pasivo “tradicional” de los países pobres, aparece otra necesidad, aquélla que resulta del deseo de aislamiento de las nuevas clases emergentes y ricas del país. De un lado, un pasivo con alto grado de compromiso social; de otro, una demanda que resulta de una nueva abundancia y de un deseo de externalizarla por medio de la arquitectura y de algunas intervenciones urbanas, y de protegerse por medio del “urbanismo de la seguridad”.

En ambos casos, se tiene entonces una fuerte pérdida de referencia del patrimonio, no solamente arquitectónico, sino también cultural en un sentido amplio, con un proceso de aculturación, con efectos en la construcción de una ciudad que se desea nueva, y que muchas veces desea abandonar deliberadamente lo viejo como parte de un pasado que no se desea recordar (esa cuestión es largamente discutida en China, sobretodo en Shangai, todavía bajo la influencia de los pensamientos de Mao Tse Tung, quien en su Revolución Cultural, insiste en la destrucción de un pasado que nada más significaba que opresión de las clases dominantes y sujeción al capitalismo internacional. Hoy, especialmente en las ciudades de la costa este del país, el urbanismo y la arquitectura insisten en reproducir el modelo occidental como manera de ostentar el milagro económico chino y su opción capitalista).

En ambos los casos hay, entonces, nuevas soluciones y nuevos problemas emergentes de una nueva situación económica, social y política. Tal situación excluye partes de la ciudad, crea nuevas élites y, lo que es mas importante para la conclusión de este trabajo, busca en la arquitectura y en el urbanismo (para bien o para mal) instrumentos de protección, de demostración de poder y de revelación de cambios.

CU, SL y ZS

Clovis Ultramari es Arquitecto, Doctor por la Universidad Federal de Paraná, profesor de Arquitectura en la Pontificia Católica de Paraná, consultor para el proyecto de transformación urbana de la ciudad de Togliatti, Rusia.

Sylvia Leitão es Arquitecta, Magister por FAU/USP, profesora del Departamento de Arquitectura en la Pontificia Católica de Paraná, consultora para el proyecto de reconfiguración urbana de Luanda, Angola.

Zulma Schussel es Arquitecta, Magister por la Universidad Federal de Paraná, profesora en la Pontificia Católica de Paraná, consultora para el proyecto de reconfiguración urbana en Luanda, Angola

Sobre otras tendencias recientes de la ciudad en la globalización, ver las notas Saskia Sassen: una visita guiada a la Ciudad Global y Berlín, Praga, Barcelona: “8 días 7 noches”, de César Cáceres Seguel, en los números 10 y 28, respectivamente, de café de las ciudades.

Referencias:

Cardoso, M. Da C.L. Algunos aspectos de la vida de Luanda Antigua. Conferencia dictada en la Asociación Comercial de Luanda el 12/09/1952. Kiernan, Maria. A guide to Soviet and post-Soviet architecture. Ellipsis London Limited, Londres, 1998.

Lamas, José Manuel Ressano Garcia. Morfologia urbana e o desenho da cidade. Fundación Calouse Gulbenkian, Fundación para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia y de Enseñanza Superior. Oporto, 2004.

Melo Neto, M. O Caso Luanda-Sul: Desenvolvimento e sustentabilidade. Disertación presentada al Núcleo de Postgrado en Administración – Universidad Federal de Bahía, 2002.

Vázquez Montalbán, Manuel, 1997. De la Ciudad Socialista a la Ciudad de la Barbarie. Madrid, El País, 27/11/1997

Pepetela, Artur Pestana. Luandando. Oporto, Portugal: Elf Aquitaine Angola, 1990.

Sangodeyi-Dabrowski, Delphine. As raízes ideológicas da segregação no Brasil: o exenplo de Salvador. En: Panoramas urbanos: reflexões sobre a cidade. Salvador: EDUFBA, 2003.

Vianna Jr., Aurélio (Org). Estratégias dos Bancos Multilaterais para o Brasil: análise crítica e documentos inéditos. Brasília: Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, 1998.

World Bank. Entering the 21st Century. World Development Report 1999/2000. Washington: World Bank, 2000