N. de la R.: El texto de esta nota está basado en el proyecto de investigación “La construcción del consumidor en un dispositivo espacial: los shoppings de Buenos Aires”, realizada por el autor con una beca de estimulo de la UBA y dirigida por Rodrigo Amuchástegui.

Introducción

La aparición de los shopping centers en la ciudad de Buenos Aires y su región metropolitana a fines de la década del ´80 está relacionada con las transformaciones estructurales que empezaron a operar sobre la ciudad en la década anterior y se agudizaron en los ´90.

Para este estudio nos valdremos de la conceptualización que hace Foucault del término dispositivo; al ser interrogado sobre su sentido y función metodológica, el filósofo aclara que se trata de “un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos”. (Foucault 1977 [1985:128])

Entendemos que el shopping center excede el simple hecho constructivo, lo que hace pertinente abordar su estudio desde la conceptualización foucaultiana. Revisaremos en este artículo los distintos elementos que permiten entender al shopping como un dispositivo relacionado con el mercado y la construcción de sujetos-consumidores y con las transformaciones urbanas que caracterizan el espacio metropolitano de las dos últimas décadas.

Hacia una definición

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) representa los intereses de los promotores, propietarios y principales actores —arquitectos, inmobiliarias, proveedores, comercios minoristas— de los shopping centers. Constituida en 1990, se rige por un estatuto de circulación restringida entre sus miembros. Los objetivos que publican en su página de Internet forman parte del mismo (según informan por teléfono, ya que sólo atienden en persona a los afiliados) y entre ellos se encuentran:

· “Defender los derechos de los socios activos en el marco de las normas legales vigentes, en armonía con los intereses de la comunidad.

· Promover entre sus asociados y también con terceros el intercambio de informaciones, a través de jornadas, seminarios, congresos, etcétera.

· Propiciar la sanción de leyes y el dictado de normas reglamentarias que atiendan a las necesidades del sector.” (CASC 2009)

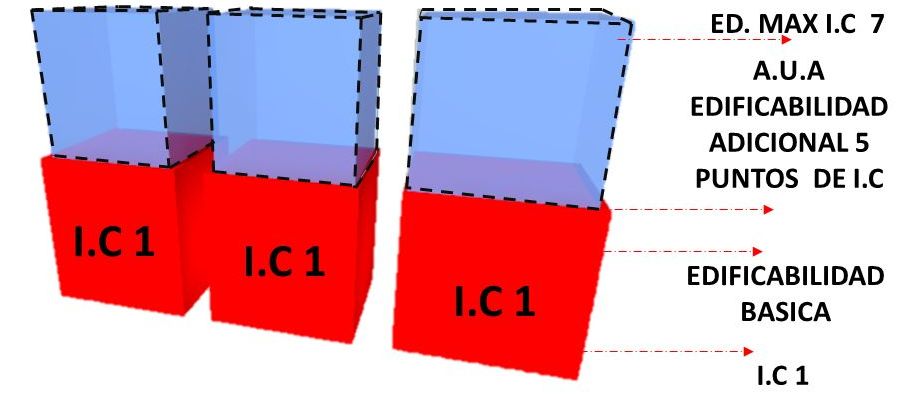

La Cámara defiende los derechos de sus miembros, promueve la creación y difusión —interna— de saber y actúa como un lobby ante el Estado. Como fruto de esta interacción, cuando en 1993 fue incorporado a los usos previstos por el Código de Planeamiento Urbano de la ciudad de Buenos Aires “shopping center”, la descripción del mismo fue elaborada en colaboración con la CASC y retoma en líneas generales la definición dada por esta Cámara, al describirlo como un “espacio que, siendo dirigido por una administración central, está destinado a actividades de comercio minorista, actividades culturales, servicios y entretenimiento” (Capron 1996: 266).

Los requisitos que establece la CASC para que un establecimiento pueda ser considerado “shopping center” incluyen:

· “Que su planificación y administración estén centralizadas, coordinando y supervisando el funcionamiento de los espacios comerciales de modo que el emprendimiento tienda a la excelencia en la calidad, confort, atención al público, higiene y seguridad.

· Que exista un fondo común para invertir en publicidad y promoción.

· Su tenant-mix (oferta comercial) debe ser variado en productos y servicios.

· Que la titularidad de explotación sobre la totalidad de las locales comerciales corresponda exclusivamente a quien explote a riesgo propio el Shopping Center, admitiéndose como única excepción la enajenación de los sectores denominados ‘Tiendas Anclas’.” (CASC 2009)

De estas normas se desprende que la centralización es un factor definitorio para los shoppings, debiendo contar con un único propietario —a excepción de las tiendas ancla, grandes locales destinados a atraer clientes— y una administración que permita controlar todo el emprendimiento como un conjunto, tanto el espacio alquilado por los locatarios como las áreas comunes. Como se verá más adelante, esta disposición permitirá implementar con un máximo de eficiencia diversas técnicas de control del espacio y los sujetos que lo transitan.

A su vez, estos requisitos están tomados casi literalmente de la definición de shopping center que usa el International Council of Shopping Centers (ICSC), al que la Cámara está asociada, y que se refiere a un “grupo de negocios minoristas y otros establecimientos comerciales que es planeado, desarrollado y administrado como una propiedad única, con un solo titular, y que provee estacionamiento en el mismo lugar” (ICSC 2004: 2). Incluso este aspecto final se ve reflejado en la definición de la CASC, la que en el último punto dispone “que el establecimiento cuente con playa de estacionamiento para automóviles con capacidad técnicamente suficiente” (CASC 2009).

Esta definición, pensada desde y para Estados Unidos, contempla un modelo urbano potenciado en la década del ´50 de ciudades con grandes suburbios residenciales de baja densidad, donde prima el transporte vehicular privado, por lo que el comercio tiende a agruparse en centros sobre vías transitadas; el shopping es la tipología comercial que mejor se corresponde con esta situación. Así, se clasifican en función de la superficie y el grado de homogeneidad de los locales que los componen, en categorías que van desde barrial hasta súper regional.

Contexto metropolitano

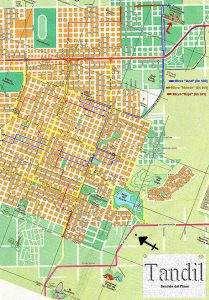

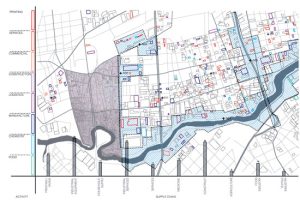

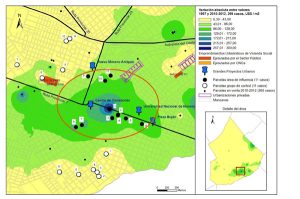

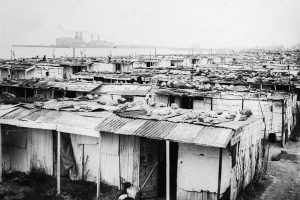

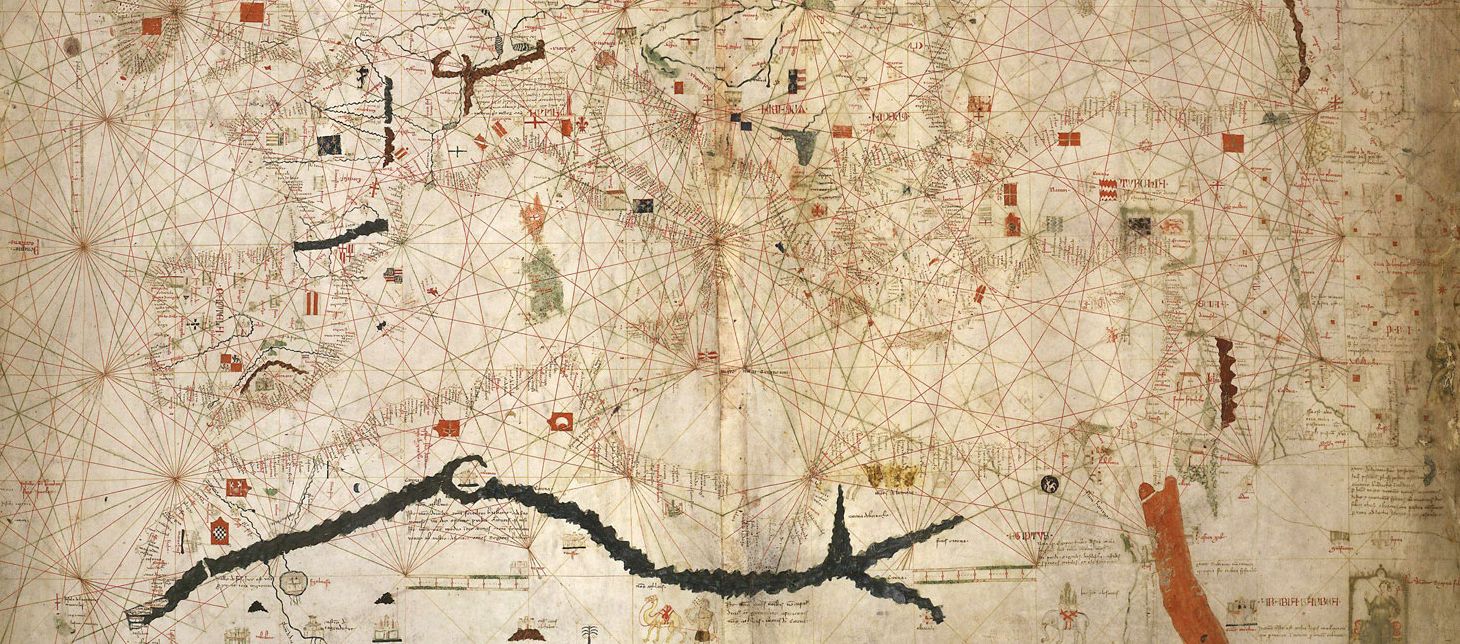

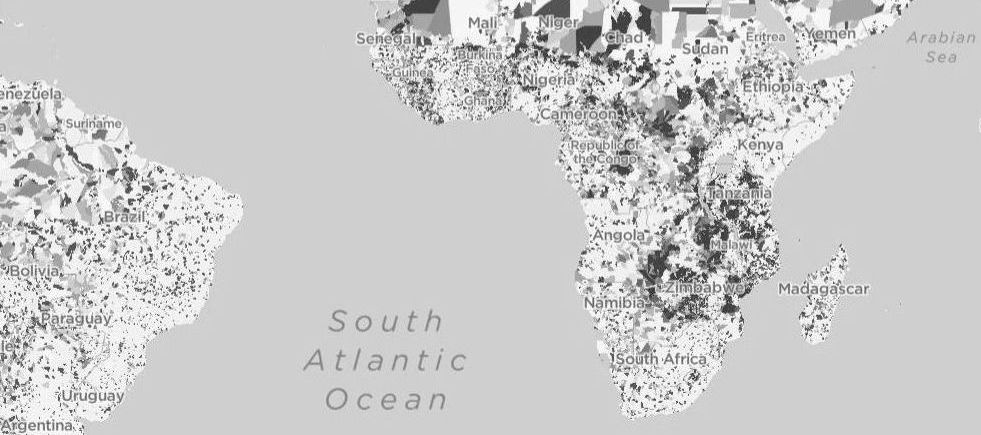

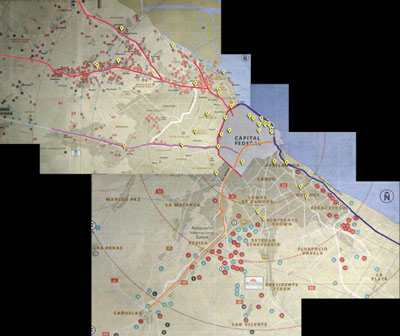

En el proceso de expansión y metropolización de Buenos Aires pueden identificarse tres etapas: la primera entre fines del siglo XIX y la década del ´30, en que se urbanizó la casi totalidad del distrito capital y expandió hacia el primer anillo de conurbación; un segundo momento entre las décadas del ´40-´60 conocida como suburbanización popular, en la que la mancha urbana tuvo su mayor crecimiento alimentada por loteos económicos de trazado abierto; y una tercera etapa de suburbanización de las elites que cobra impulso en la década del ´90 y es el patrón actual de crecimiento, caracterizado por la proliferación de los loteos suburbanos cerrados de estándar medio-alto (Torres 1993, Szajnberg 2005).

Entre las condiciones que posibilitaron el despliegue del proceso de suburbanización de las elites cabe destacar los cambios estructurales que introdujo el Decreto Ley 8912/77, la transformación de la matriz de transporte y la evolución socio-espacial de la ciudad:

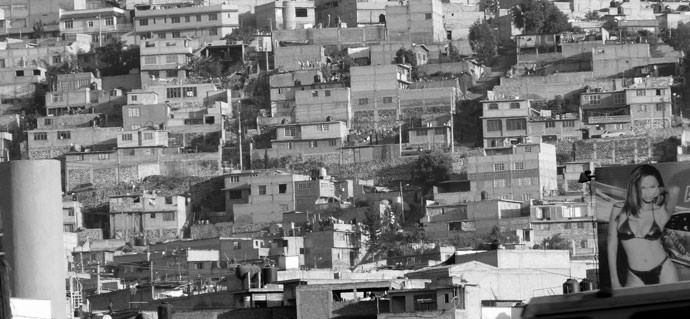

· La sanción del Decreto Ley 8912 de uso de suelo de la Provincia de Buenos Aires en 1977 implicó en términos residenciales el fin de los loteos populares y la expansión de la vivienda de nivel medio-alto en urbanizaciones cerradas como único producto económicamente viable dentro de su marco y de viviendas informales —en villas y asentamientos— por fuera de éste. A partir del 2003 puede incluirse la vivienda social construida por el Estado como una fracción relevante del crecimiento urbano.

· Mientras que las primeras etapas de expansión se habían apoyado en el transporte público —primero el tranvía y luego el ferrocarril, sobre todo luego del abaratamiento de la tarifa en la etapa de suburbanización popular—, el tercer momento de crecimiento fue catalizado por las facilidades al transporte automotor privado que significó la creación en la década del ´70 y posterior consolidación en los 90 de una red de autopistas metropolitanas.

· En la década del ´70, la precarización del mercado de trabajo desencadenó un proceso de polarización social y fragmentación socioespacial que, junto con el fuerte repliegue del Estado en los ´90 y la consecuente pérdida de compromiso sobre el espacio público significó el deterioro de amplios sectores de la ciudad histórica. La conjunción con el imaginario publicitado de “vida sana en contacto con la naturaleza, en un entorno seguro” motivó a muchas familias de clase media a suburbanizarse.

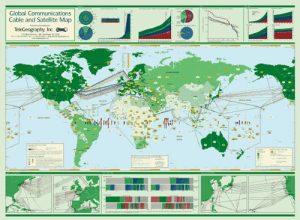

Como consecuencia de estas transformaciones, la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) experimentó en las dos últimas décadas un profundo proceso de reconfiguración espacial que implicó el reemplazo de un modelo de urbanización de trazado abierto, relacionado con los ejes de transporte público y las centralidades comerciales tradicionales por otro caracterizado por una estructura en red formada por nodos asociados a locaciones residenciales —barrios cerrados—, laborales —parques de oficinas, enclaves del sector terciario superior— y comerciales —shopping centers— e interconectados por un sistema de autopistas que favorece al transporte privado. Este proceso, asociado con una fuerte inversión de capital financiero nacional y extranjero, fue estudiado por autores como Ciccolella (1999) como parte de las consecuencias espaciales del proceso de globalización económica.

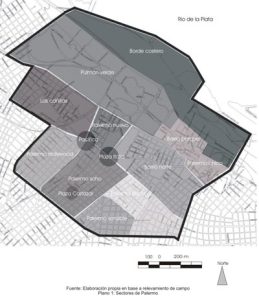

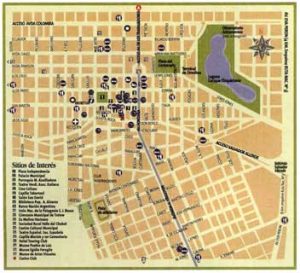

Los centros comerciales empezaron a instalarse en la RMBA a fines de la década del ´80, de forma que son contemporáneos a las transformaciones recién vistas en el patrón de urbanización. La estructura comercial preexistente, basada en negocios minoristas diseminados por el tejido o agrupados en centralidades de diferente escala, fue regulando la velocidad de penetración de los shoppings en el tejido tradicional, mientras que para las nuevas urbanizaciones fueron el complemento comercial ideal a los efectos de circular dentro de la red. Podemos hacer una primera distinción en dos tipologías de shopping; una inserta en el tejido consolidado, en general producto del reciclaje de un edificio existente —como lo son el Abasto, Galerías Pacífico, Patio Bullrich— y otra relacionada al nuevo modelo, donde funciona como nodo conectado inexorablemente al sistema de autopistas —por ejemplo el Unicenter, Soleil Factory, Dot— y juegan un rol protagónico en la nueva configuración urbana.

Los números del shopping

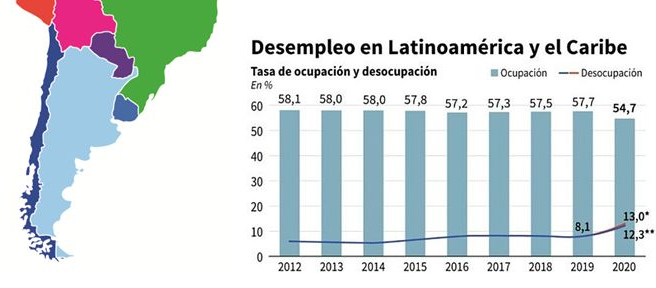

En el año 2005, las ventas del conjunto de shoppings en Estados Unidos representaban el 75% del comercio minorista, mientras que en Argentina este valor era el 7% en 1997 y 15% en 2007; si bien se trata de un rápido crecimiento, sigue siendo un porcentaje del mercado mucho menor (ICSC, Clarín 1997, Contexto 2007). Lo mismo sucede al comparar la participación de los shoppings en Buenos Aires, donde representan el 20%, con otras ciudades de América latina, como San Pablo o Santiago de Chile, en la que es del orden del 50% del mercado minorista (Fuentes 2010).

En términos de empleo, en 2005 los shoppings de Estados Unidos generaban el 9,5% de los puestos laborales urbanos, mientras que en el primer trimestre de 2009, en el Gran Buenos Aires, la generación de empleo a cargo de los centros comerciales de ese aglomerado era del 0,4% (cálculos propios en base a datos del ICSC e INDEC).

Incluso, considerando sólo los shoppings dentro de un rango de superficie semejante a los que nuclea la CASC, la diferencia entre ambos países sigue siendo importante; en Estados Unidos hay un shopping de estas características cada 43.000 habitantes, mientras que en Argentina el número es de 440.000 habitantes, diez veces mayor (cálculos propios en base a datos del ICSC, CASC e INDEC).

Por otro lado es interesante la comparación del valor del conjunto de ventas de los shoppings de la RMBA, $8.500 millones en 2009, con el de La Salada —la mayor feria informal de América latina, localizada en el municipio de Lomas de Zamora dentro de la RMBA— que en el mismo período registró ventas por $15.000 millones (Barral 2010).

Este análisis cuantitativo demuestra que los centros comerciales distan de dominar el mercado de comercio minorista; indagaremos ahora otros aspectos que puedan dar cuenta de su relevancia como dispositivo en relación a la construcción de subjetividad y transformación urbana.

Hacer ciudad

En general los shoppings construidos en la RMBA y asociados a la CASC son del tipo llamado mall, caracterizados por detentar una gran superficie y ser cerrados. Se considera como primer proyecto de este tipo al Southdale Center en Minneapolis, Estados Unidos, diseñado por el arquitecto Victor Gruen e inaugurado en 1956 (ICSC 2006, Cha 2000). La condición técnica que hizo posible cerrar el centro comercial en su conjunto fue la aplicación de aire acondicionado, que si bien ya se había usado veinte años antes para crear los primeros comercios sin ventanas, se estaba instalando a una escala muy superior en este proyecto. Pero la mayor implicancia en el cambio de diseño introducido por Gruen fue que los espacios comunes se volvieran interiores, compitiendo con la ciudad, a lo que colaboraba la ausencia de mayores aberturas que las puertas de entrada. El discurso que sostiene el mismo arquitecto da cuenta de esa intención, ya que “Gruen no solo diseñó la galería para que fuese ‘el mayor espacio de clima controlado de toda la zona’ sino que sabía que el clima artificial podía garantizar que la galería se convirtiese ‘no solo en un lugar de reunión sino también, en horario nocturno, en el lugar para los eventos más importantes de la ciudad’.” (Cha 2000 [2007: 132])

Cuando se comenzó a construir centros comerciales en Buenos Aires estaba presente la misma intención de postular al shopping como nuevo centro cívico. Al respecto, dice el arquitecto Juan Carlos López —autor de gran parte de esos primeros centros— al ser consultado en una entrevista por la relación entre el shopping y la ciudad, que “hay una posibilidad que las demandas del comercio sirvan para desarrollar una arquitectura de más usos públicos, de más características urbanas. [Esto] es perfectamente comprobable en las ciudades contemporáneas, incluso las nuestras, donde la complejización de las funciones comerciales y su desarrollo en cierto modo superador de lo que daba la calle tradicionalmente, hoy recibe parte de la vitalidad de la vida urbana controlando los elementos negativos de [la misma], como la inseguridad personal, la variabilidad o inclemencia del tiempo, la diversidad de los espacios sociales, etc.” (López 1990: 22)

En esta búsqueda de reemplazar la ciudad tradicional o abierta, uno de los últimos episodios locales es la reciente inauguración del Tortugas Open Mall en el km. 36 de la autopista Panamericana, primer ejemplar local a gran escala de la tipología de centro comercial llamada Lifestyle Center, orientados al segmento de mayores ingresos y con una oferta que incluye comercio, entretenimiento, restaurantes y servicios; en suma, todo lo que el “estilo de vida” de sus potenciales clientes requiera. Como el nombre del nuevo shopping lo remarca, la novedad reside es el diseño “abierto” o al aire libre, en el que la agregación de diferentes edificios forma un complejo, con espacio de circulación exterior —aunque en muchos casos, como en el ejemplo local, mantienen un edificio principal con locales comerciales armados sobre circulaciones cerradas y los locales exteriores se destinan a gastronomía— en oposición a la tipología de gran edificio cerrado conocida como Big box, de la que el Unicenter, a pocos kilómetros sobre la misma autopista, es un claro ejemplo. Esta tendencia a construir complejos abiertos se impuso en los últimos años en Estados Unidos, donde todos los shoppings de gran escala inaugurados entre 2007 y 2009 responden a esta tipología (ICSC 2009).

La intención de competir con y reemplazar a la ciudad es clara en la presentación del Tortugas Open Mall, que aspira a ser un shopping “en el cual cada integrante de la familia pueda cumplir con sus necesidades y expectativas en un solo lugar” (Tortugas Open Mall 2010). Claro que en términos urbanos no podemos dejar de remarcar que se trata de una simulación de ciudad dentro de unas rejas perimetrales y que, luego de dejar del lado de afuera la ciudadanía para atravesar el cerco, las reglas privadas del shopping empiezan a regir sobre los clientes. En este sentido el shopping es tan abierto como los barrios cerrados, cuyas calles internas reciben el sol y la lluvia.

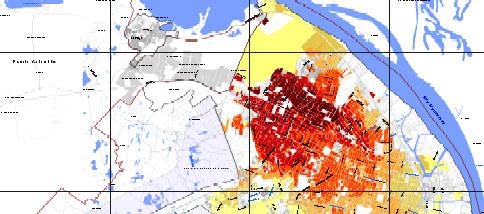

Seguridad: seguro que te filmaron

La construcción de la seguridad en el shopping se realiza mediante técnicas que se respaldan en cámaras de vigilancia, guardias de seguridad, disposiciones arquitectónicas cerradas que tienden a generar una sensación de protección en relación al exterior y la indeterminación de la ciudad y el manejo discrecional de la información.

“Las cámaras están colocadas en los pasillos de forma que se puede ver en perspectiva las puertas de todos los locales, así por ejemplo si un cliente se queja de que se dejó una prenda en un local y al volver no estaba se puede verificar si es verdad. En ese caso, el local tiene que hacerse responsable de la pérdida. … No hay muchos robos, es un shopping bastante seguro, pero cada tanto pasa. En esos casos se manejan con la mayor discreción posible, para evitar la publicidad negativa; igual el shopping y los locales tienen seguros que se hacen cargo de lo robado.” (Javier, empleado administrativo de El Solar de la Abadía, 2009; por razones de privacidad hemos usado un nombre de fantasía para nuestro entrevistado).

Las cámaras de seguridad se han vuelto un criterio de verdad fundamental dentro del régimen de verdad vigente. Cuando no evitan los robos —función disuasiva— se constituyen en perito y evidencia: proveen la prueba que permite saber lo que pasó y al mismo tiempo la objetividad en que están investidas transforma la imagen en dictamen.

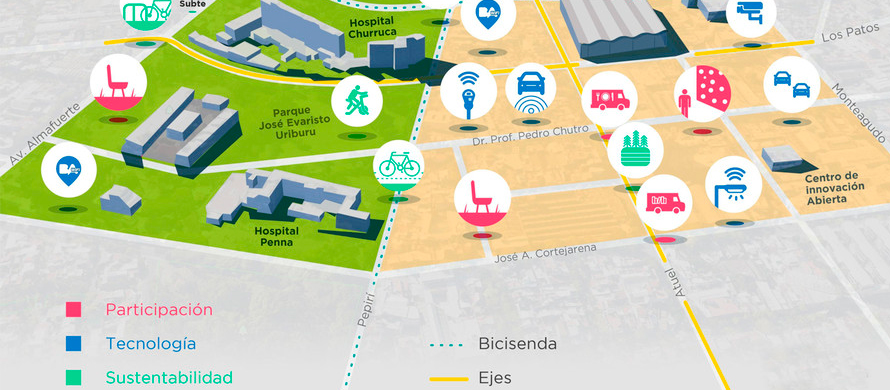

Este sistema de construcción de verdad, que en el shopping y otros edificios cerrados funciona hace décadas, se circunscribía al espacio interior o, a lo sumo, a la vereda. Ahora ha traspasado esos límites y en los últimos años empieza a consolidarse en la ciudad con la instalación de miles de cámaras de vigilancia (Sánchez y Mardones, 2009).

Foucault postula el Panóptico como la tecnología fundamental del poder disciplinario; se trataba de una máquina que al romper el par ver – ser visto inducía un efecto de autovigilancia en los internos, lo que automatizaba el funcionamiento del poder (Foucault 1975). El dispositivo benthamiano implicaba la fijación espacial de los cuerpos a vigilar para su funcionamiento. Una nueva técnica, la del circuito cerrado de televisión, permite que éstos se despeguen y se pongan en circulación, lográndose el mismo efecto de autovigilancia de una forma más sutil y con un menor costo.

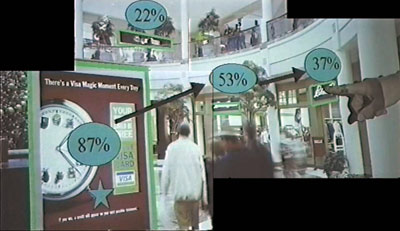

Al mismo tiempo los sistemas de cámaras son una tecnología usada en la construcción de conocimiento sobre los usuarios-consumidores, lo que da al shopping un carácter de laboratorio de marketing. Harun Farocki, en su documental The creators of shopping worlds (2001), da cuenta de algunos de estos usos: permiten el conteo de clientes que ingresan por cada puerta, y atraviesan puntos del edificio, estudiar el porcentaje de visualización de los anuncios comerciales y aumentarla ubicándolos sobre los recorridos visuales que sigue la mayoría de la gente en cada espacio, y sobre todo verificar que los arreglos arquitectónicos funcionen como se habían diseñado y los clientes respondan como se esperaba en la realidad.

Los expertos también calculan la distancia exacta a la que debe quedar separada una persona que ingresa a un local de la mercadería que se exhibe para que su punto focal coincida con ésta, la mejor secuencia de imágenes que se puede presentar en cada recorrido, la ubicación óptima para los locales en función del diseño del shopping, la ubicación de otros locales similares o antagónicos y el clima que se busca crear.

Límites

La biopolítica como tecnología de poder va a complementar a la disciplina, ya que tendrá por objeto la población. Implica el estudio de las variables que atañen a la misma a efectos de construir su normalidad y prever las variaciones a fin de equilibrarlas y regularlas; así, se acepta un grado de dispersión como normal y se va a intervenir recién cuando se lo supere (Foucault 1978).

“El shopping contrata una empresa de seguridad privada. Hay un guardia que coordina al resto y se comunican todos por radio. Además hay un policía que es el único que está armado. Los guardias están más bien para los carteristas. … En principio no se le restringe la entrada al shopping a nadie. Pero si ven a alguien con una actitud sospechosa lo empiezan a seguir con las cámaras y los guardias, se van comunicando por handy.” (Javier, empleado administrativo de El Solar de la Abadía, 2009)

A diferencia de la vigilancia disciplinaria, que se realizaba sobre el cuerpo individual, aislándolo y adiestrándolo para obtener el mayor provecho posible, la vigilancia en el shopping se emparenta a la tecnología de poder biopolítica: se realiza para detectar los excesos y encausarlos cuando ocurran, ya no para corregir individuos.

Dentro de la nueva economía que plantea esta técnica será más eficiente mantener en niveles aceptables el delito que lograr reducirlo a cero. Es también en este marco que el shopping va a tolerar la diversidad, no restringiendo el ingreso de forma activa —aunque ciertas prácticas lo hacen de forma disuasiva (Voyce 2003)— mientras no se amenace el equilibrio de poder. Cuando se detecta un individuo disruptivo se activa un mecanismo de control sobre él.

En el año 2009, un grupo de floggers de Buenos Aires —tribu urbana de adolescentes que se caracteriza por comunicarse a través de Fotolog (red social), usar indumentaria de colores estridentes, peinados elaborados y llevar ítems como chupetines o muñecas infantiles—eligió como lugar de reunión el shopping Abasto. Los encuentros llegaron a sumar doscientas personas en el atrio de uno de los ingresos secundarios y eran observados por los guardias de seguridad apostados frente a las puertas de entrada. Éstos permitían el ingreso al centro comercial sólo a grupos de dos o tres floggers, por lo que el grupo existía como tal sólo en el espacio de transición que representa el atrio, donde permanecían por horas conversando y bailando. El ingreso en pequeños números no representaba una alteración suficientemente significativa como para impedirlo.

De forma similar los skaters —adolescentes que andan en patineta— que se reúnen en una de las plazas secas – ensanche de vereda que posee el shopping Alto Palermo son vigilados por los guardias del mall mientras practican su deporte y reprendidos si se sientan en las escaleras que dan acceso a uno de los locales comerciales.

La construcción existente de los parámetros de normalidad permite que una familia viviendo durante años en el patio de comidas de un shopping no represente necesariamente una anomalía, siempre que no incurra en “actitudes sospechosas”. Sobre esta situación que ocurrió en el Alto Palermo, Carolina Lascano, gerente de relaciones institucionales de IRSA —empresa propietaria del shopping en cuestión— cuenta en una entrevista que “desde el Shopping pensamos que la situación de la familia va más allá de lo comercial, por eso nunca se les prohibió permanecer aquí dentro. … Siempre hubo una actitud solidaria hacia la familia. Ellos se adaptaron al lugar y los comerciantes a ellos. No dan ninguna imagen negativa al shopping y más allá de todo, son seres humanos a quienes debemos ayudar” (Crónica 2010, el énfasis es nuestro). “Quisimos acercarlos a los planes para personas sin hogar, pero una y otra vez nos repitieron que no necesitaban ayuda. Se comportaban como cualquier cliente, respetando los usos y costumbres del shopping y sin molestar a nadie.” (La Nación 2010, el énfasis es nuestro)

Como se desprende del testimonio, esta familia encontró la forma de permanecer durante el día en el shopping por cuatro años, incluso durmiendo en las mesas del patio de comidas e higienizándose en los baños públicos sin llegar a resultar disruptivos para los “usos y costumbres”. Por el contrario lograron despertar la simpatía del personal del centro comercial.

Pero en paralelo se despliegan técnicas que exploran las posibilidades de resistencia y buscan los límites y fisuras de las reglas del shopping. En este sentido algunos artistas han realizado intervenciones, como en el caso del colectivo Ligna, un grupo de teóricos de los medios y artistas de Hamburgo que “pusieron en escena” Primera Internacional de los Shopping Malls en el marco del festival Ciudades Paralelas (Ligna 2010). En este proyecto, realizado originalmente en el centro comercial Arkaden de Berlín y programado para otras ciudades del mundo —entre ellas Buenos Aires— los participantes recibían una radio sintonizada en una frecuencia pirata por la que los organizadores les transmitían, desde una camioneta estacionada en el exterior, consignas e instrucciones para moverse dentro del shopping e interactuar entre ellos.

Otra técnica nacida en la última década es el flashmob, literalmente “multitud instantánea“. Son acciones organizadas por grupos de personas que se juntan discretamente en un lugar público para realizar algo sorpresivo y luego dispersarse rápidamente. Son comunes los flashmob en que la acción consiste en bailar una coreografía, quedarse “congelado” en la calle unos minutos, o participar en una guerra de almohadas, y el objetivo puede ser político o por simple entretenimiento. A la manera de los happenings de las décadas del 50 y 60, se trata de intervenciones en el espacio público que buscan alterar la cotidianeidad del mismo, y de esta forma interpelan el sentido de normalidad construido sobre el mismo. Pero lo novedoso reside en la organización de estos eventos, ya que su condición de posibilidad son las nuevas tecnologías de comunicación —e-mail, mensajes de texto, redes sociales— que permiten la comunicación horizontalentre los organizadores-participantes sin depender del beneplácito de medios masivos de comunicaciónpara la difusión del evento.

Estas acciones son llevadas a centros comerciales con distintos fines, pero siempre se mueven en los límites de lo permitido. Un flashmob temático de la película La Guerra de las Galaxias, en el que un grupo de fanáticos interpretó en el momento acordado una batalla con “espadas láser”, tuvo lugar dentro del shopping Cabot Circus de Bristol, Inglaterra a principios de 2010; en este caso el objetivo era lúdico. La intervención realizada por Let’s can hunger (Enlatemos el hambre) —una organización sponsoreada por la empresa de alimentos Campbell’s que busca crear consciencia sobre el problema que representa el hambre e impulsar acciones que lo combatan (Let’s can hunger 2010)— en Les Cours Mont-Royal, un shopping de Montreal, perseguía fines políticos. El flashmob consistió en un grupo de personas que se quedó “congelado” en la posición en que estaba durante un minuto y leyó estadísticas sobre el hambre que debían dejar congelados a los espectadores casuales por su gravedad.

Luego, los centros comerciales han metabolizado esta modalidad de acción colectiva y la han utilizado como estrategia comercial. Recientemente la administración del Connecticut Post Shopping Mall en Milford, Estados Unidos, organizó en conjunto con una compañía de danza un flashmob para el Black Friday (día siguiente al de Acción de Gracias, en el que comienza la temporada navideña y en muchos negocios empiezan las ofertas, transformándolo en el día del año con mayor afluencia de compradores). Según Amy Johnstone, directora de marketing del centro comercial, “lo que quisimos hacer fue traer al mall una experiencia especial para nuestros clientes” (NEWS 8, 2010).

Lo paradójico es que este tipo de intervención se caracteriza por serorganizada desde abajo, es decir por un grupo de personas que se comunica y organiza para actuar sobre el espacio público, buscando instalar un tema en la discusión pública o como simple diversión, y en este caso fue orquestado desde arriba por la administración de centro comercial como estrategia de marketing para sorprender a sus clientes. Si bien esto cuestiona la pertinencia de definir como un flashmob al evento organizado por el shopping, también da cuenta de la capacidad de éste para apropiarse y resignificar una expresión que estaba del lado de la organización popular, neutralizando su capacidad como herramienta para cuestionar el control del espacio.

Conclusión

Habíamos visto que el shopping center no representa en la actualidad una porción mayoritaria del comercio minorista local, pero por otro lado aparece en la actualidad como uno de los espacios más dinámicos en términos de estudio de consumidores y construcción de conductas y tendencias, que luego son transferidas al resto del mercado. La shoppinización del comercio en general implica la adopción de técnicas creadas en ese medio, en cuanto a modos de disponer la mercadería, diseñar el espacio comercial, y atender al cliente.

Al mismo tiempo, es un eslabón fundamental en el proceso de expansión y transformación que está experimentando la RMBA en las últimas décadas. Los centros comerciales ponen en cuestión la función del espacio público al postularse como alternativa a éste, en franca competencia con la ciudad tradicional o abierta a la que intentan reemplazar. En medio de esta pugna es escenario de nuevas manifestaciones urbanas que rebasan el espacio público, lo que genera constantes cuestionamientos respecto de los límites del control que se puede mantener sobre estos eventos e iguales intentos por metabolizarlos y hacerlos funcionales al shopping.

Estos elementos, sumados al control espacio-temporal que opera sobre las personas que transitan estos espacios —alteración de la precepción del paso del tiempo, estrategias para maximizar los recorridos realizados y desorientar— y la concepción escenográfica del espacio como estrategia de adaptación a las cambiantes demandas del mercado dan cuenta por un lado del shopping center como un dispositivo central en los procesos de construcción de subjetividad, en particular en relación al consumo. Por otro lado lo posicionan como una pieza clave en la configuración del nuevo espacio metropolitano.

DR

El autor es Arquitecto, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Es investigador becado por la UBA, trabajando en proyectos para dicha institución y el Lincoln Institute of Land Policy. Se desempeña como docente en la FADU-UBA en la Catedra Garay de Planificación Urbana y colabora en la materia Espacios de Poder y Espacios de Saber.

Sobre el tema, ver también en café de las ciudades:

Número 17 | Tendencias

La ciudad de los shoppings | Buenos Aires, entre la calle Corrientes y el Unicenter | Marcelo Corti

Número 93 | Planes y Proyectos de las ciudades (II)

Otros “Abastos” posibles | Veinte años de proyectos para el área en torno al ex-Mercado de Abasto de Buenos Aires, 1978-1998 | Daniel Kozak

Sobre arte y protesta en los espacios públicos:

Número 4 | Tendencias

Ganar la calle (I) | Arte y protesta política en la recuperación del espacio público. | Marcelo Corti

Y sobre el Decreto-Ley 8912/77:

Número 85 | Planes de las ciudades

El Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la Provincia de Buenos Aires | Un análisis crítico de la legislación argentina (IV) | Marcelo Corti |

Referencias Bibliográficas

BARRAL, Patricia. 2010. “La Salada vende más que los shoppings”, Perfil 5 (467), 66-67.

CAPRON, Guénola. 1996. La ville privé: les shopping centers à Buenos Aires (Toulouse, Université de Toulouse II, Groupe de Recherche sur l’Amérique latine, tesis doctoral inédita).

CASC (Cámara Argentina de Shopping Centers). 2009. “CASC/objetivos” y “Actividad/Requisitos para ser Shopping”, en casc.org.ar (consulta: 20/06/2009).

CHA, Tae-Wook et al. 2000. “Shopping (Harvard Project on the City)”, en Mutations, Rem Koolhaas et al. (Barcelona: ACTAR). Trad. española por Víctor Ténez, Mutaciones (Barcelona: ACTAR, 2007).

CICCOLELLA, Pablo. 1999. “Globalización y dualización en la región metropolitana de Buenos Aires. Grandes inversiones y reestructuración socioterritorial en los años noventa” EURE 25 (76), 5-27.

CLARÍN.1997. “Lugar de Reunión”, Buenos Aires, 10/10/2009.

CONTEXTO. 2007. “El shopping cambia hábitos de compra”, San Miguel de Tucumán, (consulta: 10/10/2009).

CRÓNICA. 2010. “Familia del shopping: no los dejaron entrar”, Buenos Aires, consulta: 17/05/2010.

FAROCKI, Harun. 2001. The creators of shopping worlds 72 min.

FOUCAULT, Michel. 1975. Surveiller et punir (París: Gallimard). Trad. española por Aurelio Garzón del Camino, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión (Buenos Aires: Siglo XXI, 1989).

——. 1977. “Le Jeu de Michel Foucault”, Ornicar (10), 62-93. Trad. española “El juego de Michel Foucault”, en Saber y verdad, ed. Julia Varela (Madrid: Ediciones de la Piqueta, 1985) 127-162.

——. 1978. Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France. 1977-1978 (París: Seuil/Gallimard, 2004). Trad. española por Horacio Pons, Seguridad, territorio, población: curso en el Collège de France: 1977-1978 (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006).

FUENTES, Matías. 2010. “Shoppinglandia. El camino de los millones”, Fortuna 7 (390), 36-40.

ICSC (International Council of Shopping Centers). 2004. ICSC Shopping Center Definitions (Nueva York: ICSC).

——. 2006. “A brief history of shopping centers”, (consulta: 13/07/2009).

——.2009. “U.S. large center openings, 2005-2009”, http://www.icsc.org/research/ references.php (consulta: 13/12/2009).

LA NACIÓN. 2010. “Rescatan a una familia que vivía desde hacía años en un shopping”, Buenos Aires, (consulta: 17/05/2010).

LET’S CAN HUNGER. 2010. “Let’s Can Hunger Challenge”, (consulta: 28/11/2010).

LIGNA.2010. “The First International of Shopping Malls”, (consulta: 10/11/2010).

LÓPEZ, Juan Carlos. 1990. “Juan Carlos López y asociados: arquitecturas para la ciudad”, Arquitectura sur (2), 21-34.

NEWS 8. 2010. “Black Friday flashmob at Milford mall”, New Haven, (consulta: 28/11/2010).

SÁNCHEZ, Gonzalo y Claudio MARDONES. 2009. “Videovigilancia urbana, el gran negocio de la invasión a la privacidad”, Crítica de la Argentina 2 (486), 24-25.

SZAJNBERG, Daniela. 2005. La Suburbanización. Partidarios y detractores del crecimiento urbano por derrame (Buenos Aires: Ediciones FADU).

TORRES, Horacio. 1993. El mapa social de Buenos Aires (1940 – 1990) (Buenos Aires: Ediciones FADU).

TORTUGAS OPEN MALL. 2010. “Identidad del Mall”, (consulta: 25/09/2010).

VOYCE, Malcolm. 2003. “The Privatisation of Public Property: the Development of a Shopping Mall in Sydney and its Implications for Governance through Spatial Practices”, Urban Policy and Research 21 (3), 249–262.