N. de la R.: El texto de esta nota fue presentado originalmente en el Congreso Internacional Ciencias, Tecnologías y Cultura, Diálogo entre las Disciplinas del Conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, 30 de octubre-2 de noviembre, 2008, Universidad de Santiago de Chile, USACH, Santiago.

Introducción

La expansión de las ciudades latinoamericanas vuelve a tomar importancia en los años noventa, pero ésta vez en el contexto de menores tasas de crecimiento poblacional, disminución de las migraciones campo-ciudad, menor intervención del Estado, privatización de los servicios públicos y aparición de nuevas ofertas inmobiliarias.

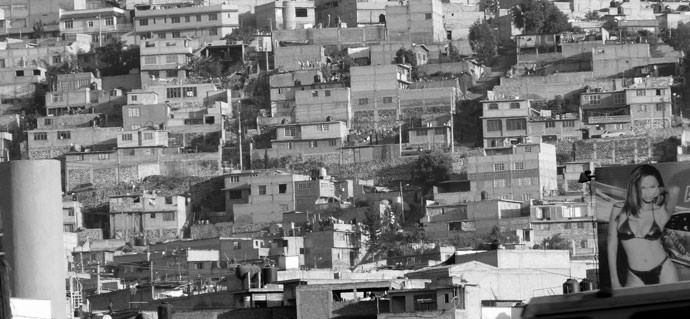

La orientación y el contenido del desarrollo metropolitano son motivados por el capital privado. Así se observan grandes mega-proyectos inmobiliarios comerciales y residenciales que, dado su volumen y superficie, impactan en su entorno y tienen la capacidad de remodelar el paisaje urbano y social, dibujando una ciudad cada vez más dispersa, fragmentada y segregativa, en las que las diferencias son cada vez más marcadas. Los altos valores del suelo en las zonas centrales de la ciudad producen una expansión anárquica que es liderada por las fuerzas del mercado, mientras el Estado permanece ausente.

La expansión responde a nuevos patrones urbanos que buscan dar respuesta a la necesidad de la población de gozar un ambiente más sano, agradable y seguro; sin embargo, esto no siempre se consigue.

Las distancias que median entre los lugares de residencia y de trabajo cada vez son mayores, aunque se construyan grandes autopistas de acceso rápido. Las presiones por la ocupación del territorio llevan a ocupar tierras aptas para el uso agrícola, zonas de mayor biodiversidad u otras que presentan riesgos ante amenazas naturales o sociales, por lo que aumenta la inseguridad de las personas, se encarecen los servicios, se deteriora el ambiente y se acentúa la vulnerabilidad.

La complejidad que entraña esta situación lleva a reflexionar sobre el tipo de hábitat en el que pretendemos vivir y sobre la necesidad de plantear utopías que nos lleven a transformaciones radicales para revertir algunas tendencias y construir una ciudad más inclusiva y sostenible.

Un mundo de ciudades

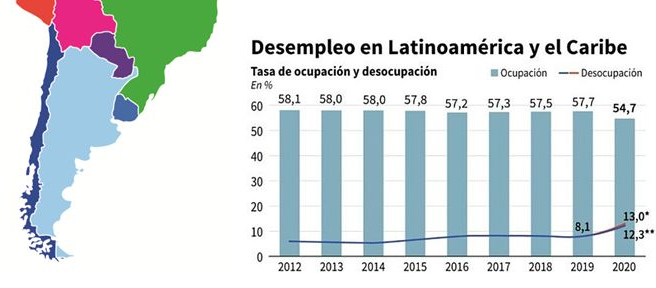

El fenómeno de la urbanización es más intenso y la proyección para el año 2030 señala que la mayoría de la población vivirá en ciudades. En la actualidad 300 conurbaciones han accedido a la categoría de urbes millonarias y se espera 650 en el 2025 (FNUAP, 1991 a y b). Un número considerable de estas ciudades supera los 10 millones de habitantes y los primeros lugares pasan a ser ocupados por mega-ciudades como Ciudad de México y San Pablo en Brasil. Sin embargo, del 80% de la población que habita en ciudades, solo un 8% lo hace en áreas metropolitanas y megalópolis mientras que el 72% restante de la población mundial se ubica en ciudades intermedias, las que comienzan a manifestar también un proceso de concentración poblacional con los consecuentes desequilibrios territoriales.

En el caso de América Latina, mientras en el año 1950 la población urbana ascendía a 69 millones de habitantes, en el año 2000 pasa a 391 millones y en el 2005 a 429 millones, lo que representa el 78% de la población total (552 millones). Estas cifras dan cuenta de que la población urbana se multiplica 5,6 veces mientras la europea se multiplica sólo en casi dos veces. De las 18 ciudades más grandes del planeta, 4 se encuentran en el territorio latinoamericano, lo que señala una agudización del proceso de concentración con el consecuente aumento de las disparidades, a pesar de la disminución operada en el ritmo de crecimiento poblacional y de la expansión urbana hacia la periferia.

La lógica del mercado y su impacto en las ciudades

A comienzos de los años ´80 se pensaba que la diseminación de las actividades provocada por la aceleración de los procesos de integración de la economía mundial y el avance en las tecnologías de comunicación daría como resultado un decrecimiento de la polarización urbana, pero a lo largo del tiempo se ha podido comprobar que esto no ha sido así.

El mundo se organiza en torno a grandes aglomeraciones difusas de funciones económicas y asentamientos humanos diseminados a lo largo de vías de transporte, zonas rurales intersticiales, áreas periurbanas incontroladas y servicios desigualmente repartidos en una infraestructura discontinua…... (Borja J. y Castells, M., 1997, p.13)

América Latina no es ajena a este proceso. Uno de los efectos más significativos de la globalización ha sido la recuperación de la importancia de las grandes ciudades y de su crecimiento y el consecuente desencadenamiento de nuevas modalidades de expansión metropolitana, donde la suburbanización, la policentralización, la polarización social, la segregación residencial, la fragmentación de la estructura urbana, etc., aparecen como rasgos destacados de una nueva geografía urbana. (De Mattos, 2002; Hiernaux-Nicolas, D. 1999)

Cabe preguntarse entonces si las transformaciones territoriales a las que hace mención J. Borja, M. Castells, C. de Mattos o D. Hiernaux-Nicolas solo se producen en ciudades globales o grandes metrópolis o si también aparecen en otras ciudades. La respuesta es afirmativa en el caso de ciudades intermedias vinculadas al comercio internacional.

Los procesos de urbanización privada y la tendencia al aislamiento de complejos habitacionales y comerciales se impusieron en la mayoría de las metrópolis latinoamericanas y aún en ciudades medias del continente. (Janoschka, 2002)

Los estudios comparativos realizados por la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio desde el año 1998 a la fecha, demuestran que este fenómeno comienza a darse también en ciudades como Montevideo, Bogotá, San Salvador, Guatemala, San José de Costa Rica, San Diego, Tijuana, La Plata, Rosario, Mendoza, Toluca, Caracas, Salvador (Brasil), Belo Horizonte, Porto Alegre.

Con el propósito de profundizar en este tema, el Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT) de la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile realizan un estudio comparativo entre Mendoza, ciudad intermedia y puerta de entrada y salida del MERCOSUR, y Santiago de Chile, considerada ciudad global, cabecera nacional y centro de decisiones económicas relacionadas con el NAFTA y puertos que conectan con el Pacífico. Se busca determinar si las transformaciones territoriales de una ciudad intermedia han sido semejantes o diferentes a la de la gran metrópoli y si se vinculan o no a los mismos procesos. Se comprueba, entre otras cosas, que la expansión en ambas ciudades produce cambios significativos en su morfología ante el influjo de la internacionalización de la economía. Son mayores las disparidades y tensiones en Santiago, pero los patrones urbanos y la expansión descontrolada hacia la periferia también comienzan a manifestarse en el caso de Mendoza.

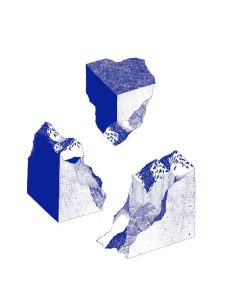

Si bien el slogan del mercado inmobiliario es la oferta de lugares para vivir en un ambiente sano, agradable y seguro, esto no siempre es así. En el proyecto Amenazas naturales de origen hídrico en el centro-oeste árido de Argentina, realizado por investigadores del IANIGLA-CCT-CONICET-Mendoza, el Instituto CIFOT de la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de San Juan, se demuestra que el avance urbano producido en las últimas décadas provoca una importante presión antrópica en zonas frágiles, lo que ha incrementado notablemente el riesgo aluvional.

Se manifiesta una gran fragmentación espacial debido a la forma de ocupación y actividades que se desarrollan. Aparecen asentamientos residenciales, villas inestables junto a barrios de vivienda social impulsados por el Estado, barrios privados, servicios de esparcimiento, deportivos, industrias, ripieras y basurales. La terrible brecha entre clases sociales es cada vez más marcada. La planificación de colosales barrios de vivienda social, sin la infraestructura necesaria ni servicios, sin espacios verdes ni arboledas públicas, no consiguen asegurar los mínimos requerimientos para una calidad de vida medianamente tolerable. Como contrapartida, algunas urbanizaciones monstruosas y de elevado valor también se instalan en el piedemonte, escapando a toda lógica. Algunos emprendimientos irrigan grandes superficies extrayendo agua subterránea y obviando las normas de equidad que regulan el uso del agua en una zona árida. Sin lugar a dudas el factor más peligroso está dado por la impermeabilización del suelo, ahora tapizado por el asfalto. Frente a aluviones de gran magnitud, el terreno y la vegetación natural pierden su capacidad absorbente transformándose el sitio en un verdadero corredor de agua con las consecuencias imaginables para la ciudad emplazada aguas abajo. La orientación del amanzanado, el ancho de calles, el entramado, la densidad y volumen de la edificación, la ausencia o mal uso de la forestación, acentúan las consecuencias frente al riesgo, porque no son tenidas en cuenta las características del medio natural y las condiciones del suelo. (López, M., 2007)

Es decir que las condiciones de vulnerabilidad y el deterioro de la calidad de vida se acentúan progresivamente. En un mismo espacio coexisten barrios cerrados de clase alta o media-alta con villas inestables y barrios populares. La marginalidad y la segregación social generan violencia y llevan a condiciones de inseguridad. Pero también la inseguridad es producto de habitar en un lugar donde aparecen procesos de degradación natural y riesgos para la población frente a amenazas naturales que pueden terminar en catástrofe, con la consecuencia de pérdida de vidas humanas y materiales. Si bien los más afectados son los que viven sumidos en la pobreza, también sufren los efectos aquellos grupos de altos y medios ingresos que cuentan con una vivienda digna, pero ubicada en una zona inadecuada desde el punto de vista ambiental.

Otro aspecto, no siempre considerado, es el relacionado con el tiempo disponible para gozar del ambiente sano, agradable y seguro promovido por las empresas inmobiliarias por los efectos que ocasiona la movilidad diaria. El tiempo que implica el traslado desde los lugares de residencia a los del trabajo son muy grandes, sin contar las horas que por razones laborales se pasan en la ciudad. A pesar de la construcción de rutas de acceso que se conectan a autopistas cercanas, la movilidad es dificultosa. Si trasladarse de punto a otro en una ciudad implica tiempo y dinero, es más complicado aún en el caso de ciudades menores donde las condiciones de las redes viales no son óptimas, ni se encuentran bien conectadas.

Los medios de transporte adolecen de serias deficiencias por lo que el automóvil pasa a ser una necesidad ineludible, sin embargo no todos tienen acceso a él, lo que contribuye a acentuar las desigualdades. Para el que no lo tiene, debe recurrir al empleo de medios de transporte público de baja frecuencia, lo que implica una carga adicional de horas. Para aquellos que sí lo tienen, deben salvar varios obstáculos para llegar a sus lugares de destino, los ingresos a la ciudad resultan muy dificultosos debido al incremento del parque automotor, las demoras son importantes y se generan nuevas externalidades negativas, entre ellas el aumento de la contaminación del aire por combustión y ruido.

En consecuencia la movilidad urbana que origina la búsqueda de un ambiente sano, agradable y seguro insume tiempo y costos que repercuten en la vida urbana.

Hábitat y calidad de vida

El tema del hábitat se incluye por primera vez en la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano (ONU, 1972); más tarde, en las cumbres mundiales de Hábitat I (Vancouver, 1976) y Hábitat II (Estambul, 1996). Primero se lo relaciona directamente con las posibilidades ciertas de acceder a una vivienda pero luego se amplía esta noción a la de la vivienda digna en asentamientos humanos sustentables, lo que incluye no solo la tenencia y la infraestructura de servicios, sino las condiciones adecuadas del entorno. Más recientemente el Foro Social Mundial de 2001 y el Foro Global Urbano de 2002 avanzan en los aspectos sustantivos del derecho a vivir en un ambiente sano con equidad y justicia social, lo que significa tener acceso al espacio público. Los últimos avances se dan en cumbre de Hábitat III (Vancouver, 2006), en la que se enfatiza en el crecimiento descontrolado de las ciudades, las pérdidas ocasionadas por desastres naturales, la violencia y pobreza y se insta a prevenir, a mejorar el manejo de la ciudad a través de una planificación acorde a la realidad de cada lugar.

A medida que pasa el tiempo el hábitat adquiere más connotaciones y múltiples dimensiones relacionadas con las características constructivas y servicios que posee una vivienda (luz, agua, cloacas), la accesibilidad a los equipamientos básicos (centros de salud, escuelas, policía), la distancia a los lugares de trabajo, el paisaje y del entorno en cuanto al grado de vulnerabilidad a que está expuesta la población frente a riesgos provocados por desastres naturales, deterioro de las condiciones ambientales y violencia, lo que repercute directamente en la seguridad y en la calidad de vida de las personas.

Necesidad de ciudades sostenibles

El escenario tendencial es preocupante porque hoy la ciudad no asegura un hábitat sano, agradable y seguro y la expansión urbana hacia zonas periféricas trae consigo nuevos problemas que impactan en forma negativa en la población.

La preocupación por el logro de ciudades sostenibles es manifiesta en encuentros como el realizado en el año 2006 por el PNUMA y el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el que se llega a la conclusión que las tendencias y temas emergentes que marcarán la agenda futura de la expansión urbana se vinculan con la escasez y deterioro de recursos naturales y la desigual distribución de los pasivos (daños) ambientales.

Algunas investigaciones que intentan interpretar la relación ambiente-territorio son el proyecto GEO Ciudades (PNUMA), la puesta en práctica de las Agendas 21 Locales, la Estrategia Ambiental-Urbana para América Latina y el Caribe formulada entre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) cuyo objetivo es reforzar la complementariedad entre los programas (GEO Ciudades y Agendas 21 Locales).

No obstante su relevancia, son pocos los estudios integrales que abordan la relación de las ciudades y sus ecosistemas circundantes ante el proceso de expansión descontrolado.

Faltan estudios sistémicos y holísticos que ayuden a descubrir las relaciones que se entretejen a distintas escalas y que permitan interpretar los fenómenos de cambio que se producen en la ciudad. De nada vale definir políticas, metas y acciones para armonizar el desarrollo urbano regional si no se consigue preservar los ecosistemas en el contexto de la estrategia de desarrollo sostenible. Pero tampoco es posible definir estrategias concretas que reviertan tendencias hacia la degradación y que ayuden a conservar las condiciones del ecosistema urbano sino se logran definir pautas para el ordenamiento de los territorios a partir de un mayor conocimiento sobre los procesos que subyacen en una ciudad, la forma y orientación del crecimiento urbano y la interrelación que surge entre la ciudad y su entorno.

Reflexiones finales

La expansión urbana no puede ser indefinida. Si antes la movilidad desde las zonas rurales a la ciudad era una de las causas que provocaba la concentración en las grandes ciudades, hoy la migración es en sentido inverso. Pero el crecimiento desmesurado, sin planificación y consecuentemente anárquico amenaza la seguridad de las personas e incrementa la movilidad urbana.

Este fenómeno no ha mejorado las condiciones de vida de las personas ni ha solucionado el problema de la concentración, al contrario, el proceso sigue profundizándose y continúa produciendo efectos no deseables.

Si el objetivo de la movilidad ha sido siempre la búsqueda de fuentes de trabajo y la satisfacción de las necesidades básicas, es necesario replantearse el paradigma del crecimiento sin finalidad humana que se da en la macroeconomía y el diseño de políticas que incentivan la concentración.

Si planteamos utopías, podremos construir escenarios deseables y posibles para revertir algunos procesos desde una concepción más integral focalizada, en un desarrollo humano más sustentable y seguro en ciudades de crecimiento planificado, armónico, y más equilibrado.

No es el desarrollo urbano en sí lo que ha hecho inhabitable las ciudades o al menos un lugar no agradable para vivir, sino la pérdida de la relación del hombre con la naturaleza, por lo cual debemos preguntarnos qué tipo de ciudad queremos, o cuáles son las condiciones que debe reunir el hábitat en el que pretendemos vivir para luego poder intervenir en el territorio.

MEGM

La autora es Investigadora del CONICET, Directora del Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT) y de la Maestría en Ordenamiento del Territorio con orientación en Planificación Estratégica, Profesora Titular de Geografía Económica, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.

Sobre Santiago, ver también entre otras notas en café de las ciudades:

Número 3 | Proyectos

Portal Bicentenario: Santiago y la Reforma Urbana | Recuperación de un antiguo aeropuerto y políticas de integración territorial en la capital chilena. La reforma urbana chilena según su Secretario Ejecutivo, Mario Tala | Marcelo Corti

Número 19 | Economía

El problema de los “con techo”… | Alfredo Rodríguez describe las paradojas del subsidio habitacional en Chile. | Alfredo Rodríguez

Número 52 | Lugares

Santiago a la vanguardia | Los claroscuros de una ciudad en desarrollo | Marcelo Corti

Número 59 | Economía de las ciudades

25 años de mercado de suelo en Santiago | Desarrollo urbano, valorización inmobiliaria y equidad territorial en la capital chilena | Pablo Trivelli

Número 68 | Planes de las ciudades

La extensión de Santiago | Una propuesta de actualización del Plan Regulador Metropolitano | Marcelo Corti

Número 77 | Planes de las ciudades

Sobre la propuesta de modificación de Plan Regulador Metropolitano de Santiago | La necesidad de una justificación más sólida ante la ciudadanía | Pablo Trivelli O.

Y sobre Mendoza:

Número 12 | Lugares

La amable Mendoza | Una ciudad sustentable entre el desierto y la cordillera. | Marcelo Corti

Número 82 | Planes de las ciudades

La Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo de Mendoza | Un análisis crítico de la legislación argentina (I) | Marcelo Corti

Bibliografía

BEAUCHARD, Jacques (1993): Ou Va la Ville, Actions et Recherches Sociales, N° 1, Janvier.

BORJA, J. Y CASTELLS, M (1997): Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información, Barcelona, UNCHS, Santillana, S.S. Taurus.

DE MATTOS, CARLOS (2002): Transformación de las ciudades latinoamericanas ¿Impactos de la globalización?” EURE (Santiago), diciembre, vol. 28, Nº 85, p.5-10.

HIERNAUX-NICOLAS, DANIEL (1999): Los frutos amargos de la globalización: expansión y reestructuración metropolitana de la ciudad de México, .EURE (Santiago), diciembre, vol.25, Nº 76, p.57-78.

JANOSCHKA, M. (2002): El nuevo modelo de ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización, EURE (Santiago), diciembre, vol. 28, Nº.85, p.11-20.

GUDIÑO, MARÍA ELINA (2007): Hábitat seguro y desarrollo, en “Inseguridad estrategias para fortalecer la convivencia social, EDIUNC, Mendoza, 2008, pp 141-188.

GUDIÑO DE MUÑOZ, MARIA ELINA; REYES PAECKE, SONIA (2005): Estrategias de integración y transformaciones metropolitanas. Santiago de Chile y Mendoza, Argentina. Mendoza, EDIUNC (Mendoza), ISBN: 950-39-019, 160 p.

LÓPEZ, MARIELA (2007): Avance urbano hacia zonas riesgo: caso del piedemonte del Gran Mendoza, en IV Seminario Ordenamiento Territorio, Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial (CIFOT), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, ISSN 1851 – 4022.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE-PNUMA (2006): Seminario sobre Ciudades y Ecosistemas. Oficina regional para América Latina (ORPALC) del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, 22 al 24 de mayo.