La basura

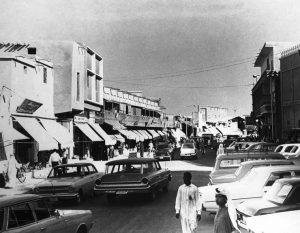

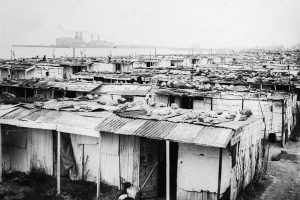

Desde el momento en que Juan de Garay puso los pies a finales de siglo XVI en lo que sería Buenos Aires, el territorio se llenó de basura, que enseguida se convirtió en un problema higiénico y estético. No se tomará conciencia de este problema hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando se empieza a ver la basura como un agente contaminante y tras unas cuantas plagas y epidemias. Entonces, tras la aparición de Buenos Aires como municipio, se lanzan tímidas medidas higienistas y se mejora la recogida de residuos, que ya estaba asignada a una empresa privada. En esta época los residuos se queman o se amontonan en el Vaciadero Municipal que estaba situado lejos del centro de la ciudad; en torno a él se va configurando un barrio marginal donde nace una comunidad que vive de lo que selecciona entre los desperdicios; es el comienzo de lo que en Argentina se denomina “cirujeo”. La zona empieza a ser un hervidero de actividad que no se limita a los habitantes de los barrios marginales; se lleva al ganado a que se alimente de la basura, aparecen los `tacheros’ que se dedican a recolectar ollas, sartenes y otros utensilios para repararlos y venderlos. Así se crean varios mercados en torno a lo que desecha la ciudad ya en el siglo XIX.

A finales de este siglo se pretende cambiar el sistema de quema de basura a cielo abierto por otro de incineración más sofisticado y efectivo, pero no llega a proliferar. Ante el fracaso de las incineradoras y el agravio del problema ecológico que supone la acumulación de desperdicios se intenta poner en marcha una serie de medidas para evitar el relleno de tierras con basura en 1925, y para regularizar la situación de los cirujas en 1942, pero no se llevan a cabo.

Todos los pasos dados en favor de la comunidad que vive del cirujeo en la primera mitad de siglo se vienen abajo durante el gobierno de Videla. Se crea la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) a quien se adjudican todas las competencias sobre la disposición final de la basura y se decreta que el único método de tratamiento de ésta es el de relleno sanitario. Dentro del régimen autoritario que supuso la dictadura de Videla la política de residuos no fue una excepción: se prohibió el cirujeo y se siguió una política de erradicación de los barrios marginales, profundizando la marginalidad de estas comunidades. Se transfirieron las competencias de recogida a empresas privadas, con lo que aumentó el costo en detrimento de los vecinos y la propia administración; ambos pagan al CEAMSEpor cada tonelada que vaya a parar a los rellenos sanitarios y a empresas recolectoras por cada tonelada recogida. Además el método de relleno sanitario no contempla el reciclaje ya que se prohibe cualquier depósito de basura o elemento recuperador aparte del CEAMSE. La administración contrajo deudas severas con el CEAMSE en este periodo. Esto provocó que se creara un circuito de recogida y almacenaje de residuos paralelo e ilegal, con el que la administración aliviaba sustancialmente sus deudas y por lo tanto hacía la vista gorda. Así han seguido existiendo el cirujeo y los basureros clandestinos.

La autopista AU3

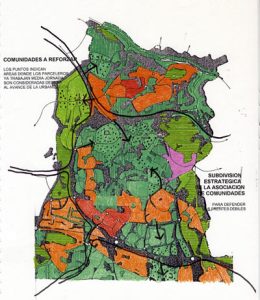

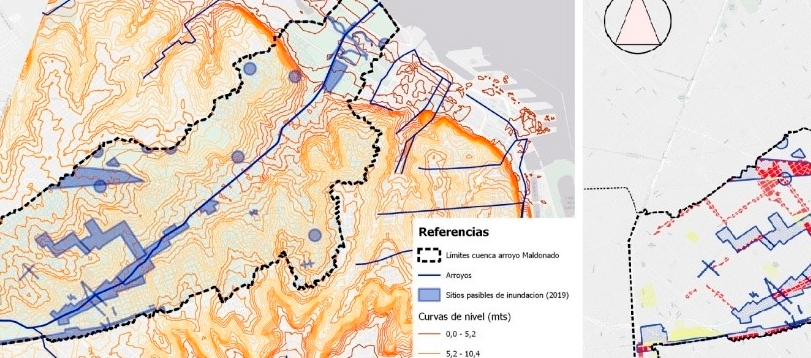

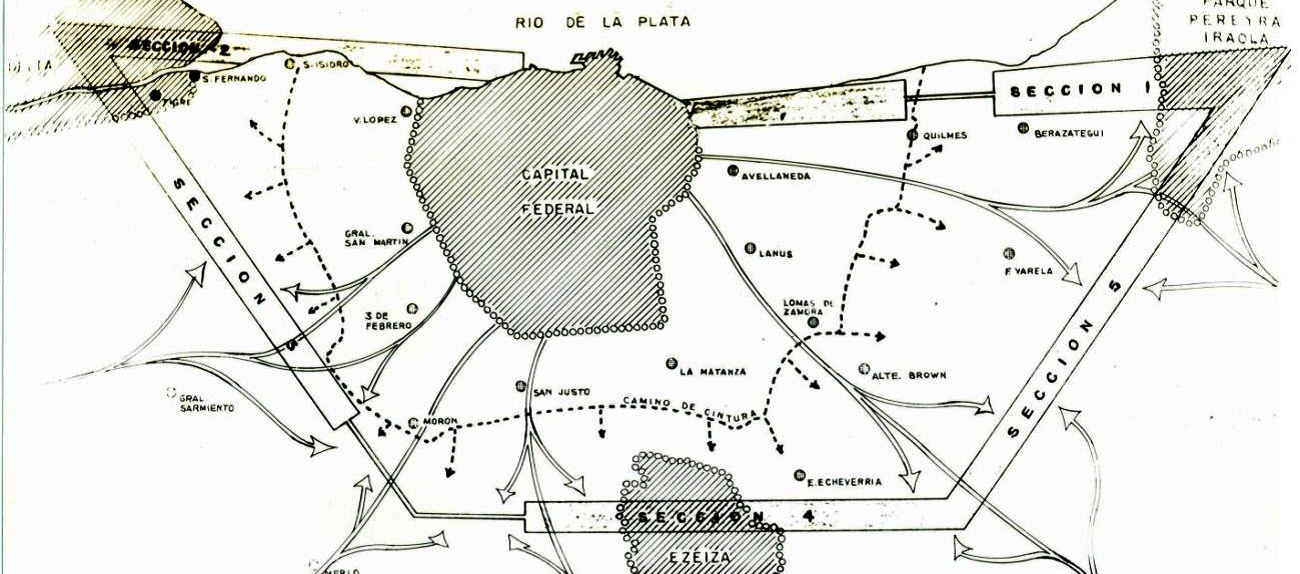

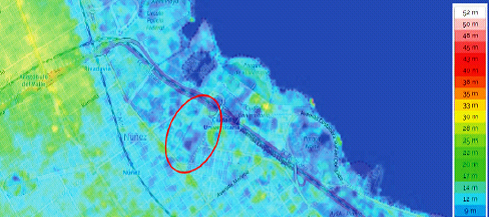

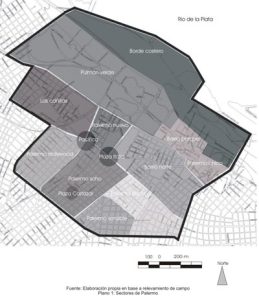

En el área metropolitana formada alrededor de la ciudad de Buenos Aires sobreviven más de cien mil personas que se dedican al cirujeo, o recogida de residuos recuperables en la vía pública. Viven desperdigados en una serie de barrios periféricos que se formaron a principios de los ochenta sobre los terrenos en los que se iba a construir una autopista urbana. Entonces, la administración local expropió viviendas y fábricas, y paró la construcción de edificios en la zona que albergaría la autopista; a continuación se decidió no construirla pero los terrenos ya habían sido desalojados. La necesidad de vivienda asequible para familias con bajos ingresos no era pequeña, así que una multitud de ellas empezó una sistemática toma de edificios que se intensifica a partir de 1983 y se prolonga hasta la actualidad.

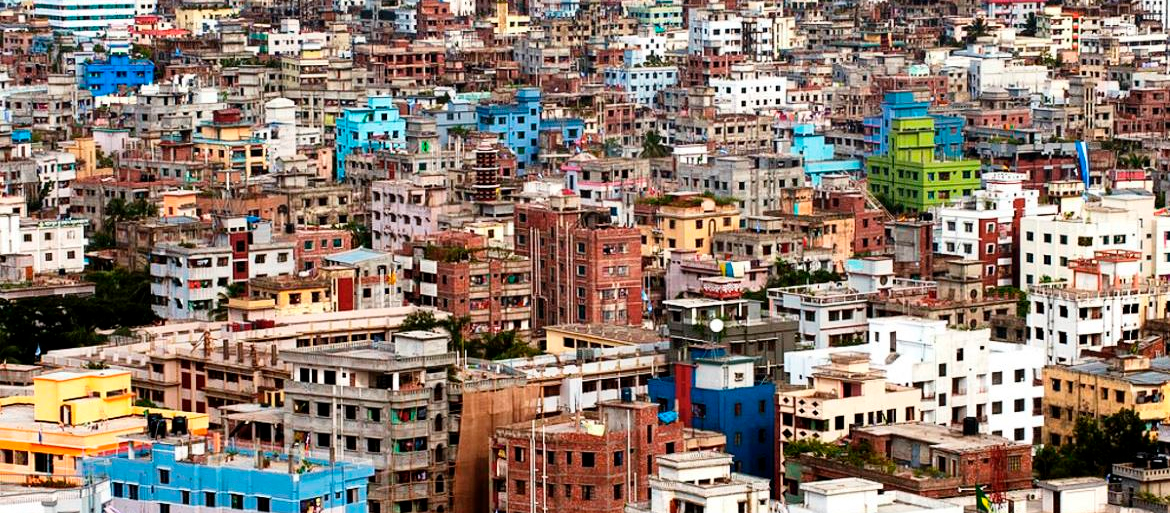

Se tomaron edificios de vivienda, fábricas, terrenos con dueños ausentes o pendientes de juicio por sucesión, y propiedad fiscal no utilizada. A su vez se ocuparon también edificios en construcción parada tras las expropiaciones. En la mayor parte de los casos estos edificios parados sólo disponían de forjados y pilares. Como si de Le Corbusier pensando su estructura Dom-ino se tratara, los inquilinos compartimentan como pueden los edificios; constituyen auténticas plantas libres que envidiaría hasta el mismo Lucien Kroll, personalizando su casa como en otras partes de la ciudad se personalizan los móviles con carcasas intercambiables, llevando las tendencias de personalización tan en boga hasta sus últimas consecuencias. Se forman verdaderas chabolas en altura tan flexibles en su distribución como el mejor edificio polifuncional, variando según las necesidades de cada familia. Por ejemplo, puede ocurrir que cuando una familia vuelve de su jornada de recolección de residuos encuentre su vivienda reducida a la mitad porque el vecino ha decidido que necesita más espacio, y ha movido un tabique unos cuantos metros dejando sin cocina a la familia de al lado. Aun así el 44,9 por ciento de las viviendas tomadas está en buen estado de habitabilidad y mantenimiento.

La población que habita casas tomadas asciende a 130.000 personas distribuidas en 10.000 casas, aunque los datos de las distintas instituciones se contradicen al no haber censo de estas zonas. Lo que sí parece seguro es que no para de crecer ya que es muy difícil salir de una casa tomada: la movilidad es muy pequeña. El periodo medio de permanencia en casas tomadas es de trece años y cuatro meses; entra más gente de la que sale. Sólo consiguen irse los que tienen unos ingresos que permiten generar ahorros para pagar una pensión o un hostal barato. La principal afluencia procede del desalojo de éstos, donde viven unas 180.000 personas, los que al ser desalojados sólo les queda ocupar. Últimamente se está incrementando el porcentaje de inmigrantes que llegan desde países vecinos y que, ante la falta de una política justa de inmigración que les permita ser legales, tienen más dificultades para encontrar una vivienda y acaban en casas tomadas.

Alguien que decida tomar una casa debería hacerlo con sumo cuidado, tras una investigación que le permita saber con certeza quién es el titular de la propiedad. Si los interesados dejan actuar al azar, pueden caer en una propiedad privada y tener que vérselas con una ley aprobada en 1999 por el gobierno de Menem; esta ley permite a los propietarios de una vivienda usurpada recuperarla inmediatamente si inician una denuncia penal y demuestran su titularidad. Los que toman propiedad pública (de titularidad pública o expropiada) no son desalojados; y además se les concede un crédito si ocuparon antes del 6 de agosto de 1996 y cobran más de 1200 pesos por grupo familiar, gracias a una ley vigente desde 2000. Los beneficiados no son muchos ya que la mayor parte de las casas tomadas son de titularidad privada y la renta familiar suele rondar los 737 pesos. Estas medidas seguramente provocan que los pocos que cumplen los requisitos y consiguen hacerse con el crédito del gobierno, ahorren lo suficiente gracias a esta pequeña ayuda y salgan de su casa tomada para meterse en una pensión que supone un gasto adicional, que podrán costear sólo hasta que vean como sus ahorros se esfuman y pierdan el crédito por no vivir ya en una casa tomada.

La mayor parte de los habitantes de estos barrios se dedica al cirujeo, profesión que no está regularizada ni respetada; los cirujas son perseguidos por la policía y los inspectores municipales. Tampoco están bien vistos entre los vecinos de los barrios donde realizan la recogida; éstos se quejan de las molestias que provocan al romper las bolsas para seleccionar la basura. La crisis de los últimos años ha aumentado el número de cirujas. Según datos de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en 1999 el cincuenta por ciento de los cirujas lo eran por haber tenido que dejar su verdadera dedicación (operarios de fábrica, empleados de maestranza, trabajadores de la construcción, empleadas domésticas).

La situación es recurrente y se convierte en un círculo en el que las familias que habitan casas tomadas pueden salir de ellas temporalmente, viéndose abocadas a caer de nuevo a su posición anterior. Son familias desintegradas en las que la madre carga con toda la responsabilidad dentro y fuera de la vivienda, consigue la comida y cuida de los hijos, por lo que suelen estar bastantes descuidados; muchos hombres se dan a la bebida. La intimidad familiar no existe al vivir dos o tres familias en una misma habitación. Esta situación acarrea un alto abandono escolar y situaciones de violencia doméstica. La toma de conciencia de la situación por su parte conduce a una sensación de frustración e impotencia que deriva en automarginación.

El Ceibo, Trabajo Barrial

Ante esta situación, un grupo de vecinas decidió, a finales de los ochenta, organizarse con la sencilla idea de mejorar su calidad de vida. La iniciativa empezó como una serie de reivindicaciones aisladas con la que se intentaban paliar necesidades básicas; en el primer trabajo conjunto se trató el problema de no poder comprar pastillas anticonceptivas.

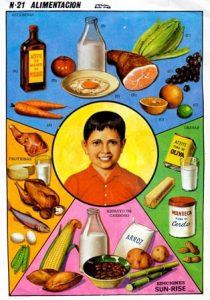

En estos años la mayoría de las vecinas tenían que ir a las colas de los comedores barriales; al ver que muchas tenían las mismas necesidades y encontrarse cada día haciendo la cola para conseguir algo de comida, surgió la idea de organizarse con el fin de lanzar una propuesta conjunta. Las necesidades del momento eran comida y otros bienes de consumo y vivienda, así que la forma de organización que se adoptó fue la de cooperativa de vivienda. Así en 1989, los vecinos reunidos en asamblea ponen en funcionamiento la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo `El Ceibo’, y se propone que las mujeres configuren el Consejo de Administración, por haber sido las precursoras del movimiento. Once años después se pondrá en funcionamiento la Cooperativa de Servicios `El Ceibo’, para regularizar la actividad de los recuperadores de materiales reciclables.

La mayor parte del tiempo de vida de la cooperativa se ha empleado en solucionar necesidades básicas de alimentación, salud o educación. Siempre han sido remiendos que no atacan de raíz el problema de la vivienda, con lo que los vecinos siguen estando en la ilegalidad de la ocupación; tampoco solucionan el problema de automarginación. Desde la cooperativa se lanzaron propuestas sobre reciclaje de casas y construcción de propiedad horizontal ante organismos oficiales; nunca se obtuvo respuesta.

La pérdida de decisión por parte del ciudadano propia de cualquier democracia representativa se acentúa en el caso de barrios marginales en los que sus habitantes están en la ilegalidad tanto en su forma de habitar una vivienda como a la hora de realizar su trabajo. Las instituciones públicas se convierten en organismos ajenos o incluso amenazantes. La única relación que se llega a tener con ellas es a través de un desalojo o una persecución para que dejen de realizar el cirujeo, nunca a través de la proposición de una alternativa; el apoyo legal consiste en declarar ilícita la recogida de basura y adjudicar la tarea a empresas que no la aprovechan ni la separan, reciclándose hasta hace pocos años menos de un diez por ciento de ella. Por otro lado, la administración gasta mucho dinero en la recogida de las miles de toneladas de basura que produce diariamente Buenos Aires. Por otra parte, las toneladas de basura recogidas por las empresas contratadas por la administración acaban depositadas en el Cinturón Ecológico de la ciudad, que dentro de poco dejará de serlo al no llevarse a cabo una recogida selectiva. Además nadie se ocupa de reincorporarla al ciclo productivo.

Es evidente la necesidad de que entren en escena las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)y organismos internacionales para llevar a cabo cualquier proyecto. Parece también obvio que el sector de actuación debe ser el de la recogida de residuos.

Los organismos internacionales

La propuesta de la cooperativa venía siendo desde hace diez años legalizar la recolección de residuos, y crear una organización que se dedicase a la recogida de residuos sólidos urbanos y los reincorporase al ciclo productivo. Se pretendía cumplir así el convenio por el cual debe reciclarse el diez por ciento de los residuos. Para los vecinos la regularización del cirujeo es un primer paso para salir de la marginación al desempeñar un trabajo legal y reconocido, y dar un servicio a la sociedad.

En diciembre de 2000, el Banco Mundial (BM) y miembros de OSCde América Latina y el Caribe acordaron dar inicio a un nuevo tipo de relación a nivel regional; se celebró el Primer Foro Temático Regional, en la segunda mitad de 2001 con el tema principal del `Empoderamiento de Comunidades e Implicaciones Operativas del Estudio Mundial sobre Desarrollo 2001′. Tras este encuentro se concretó y se dio a conocer el proyecto de la cooperativa a partir del documento “El Ceibo Trabajo Barrial“, que redactó Fernando Ojeda. El documento traza un breve recorrido por la historia de la cooperativa y explica la mala relación con las distintas administraciones argentinas a causa de su escasa política social y el abandono al que se somete a estas comunidades. Más adelante propone la regularización de los recolectores de los barrios tomados a través de un proceso de varias fases. En él intervienen por un lado el BM, dando difusión al proyecto y presionando en cierto modo a las administraciones argentinas, ampliando el margen de acción de la cooperativa; por otro lado, las OSCque acompañan en la elaboración del proyecto, y la administración que subvenciona cursos y talleres de formación; el tercer factor es la comunidad, altamente individualista debido a la marginación y sus difíciles condiciones de vida.

Luego explica el proceso seguido por la cooperativa desde su creación, en el entorno de los barrios tomados; cómo se ha ido configurando la Red de Recursos Comunitarios que aglutina a más de sesenta organizaciones dentro del barrio; los objetivos que se fijaron en un principio, como preparar a los recuperadores de residuos mediante cursos y talleres, crear un centro de recuperación para fomentar la reutilización y el reciclaje, crear un nuevo sector de empleo para las clases más desfavorecidas. Según el texto, todas las medidas están enfocadas a dignificar a los vecinos, a sacarlos de la exclusión, a concederles poder; es lo que llama “empoderamiento” (del inglés empowerment) y lo considera la manera de salir de la marginación y aspirar a tener un ámbito de decisión al menos sobre sus propias vidas. Este `empoderamiento’, dice el texto, ha variado con los años, o al menos ha variado la forma de conseguirlo: de grandes movilizaciones de masas asociadas, a pequeños emprendimientos descoordinados, que más tarde se organizan en red.

En definitiva, en el documento se reivindica simplemente participación ciudadana; como en muchos movimientos sociales, se sigue la tendencia actual de reclamar una democracia participativa que deje de lado la representativa que a pocos representa.

El desafío que se presenta es interesante: ingresar desde los sectores pobres a competir en la producción, generar fuente de trabajo, tomar conciencia junto con el resto de la población de la necesidad de dar un tratamiento diferente a los residuos, lograr convenios con los distintos municipios, ser actores en la mesa de negociación. Se presenta como una alternativa de cambio, tanto para la población como para la administración estatal y el sector privado.

El texto sugiere la viabilidad del proyecto para grandes áreas metropolitanas como la de Buenos Aires y lo pone como ejemplo posible a seguir. Su principal virtud, dice, es que demuestra la sustentabilidad de la propuesta y el éxito del trabajo conjunto entre la comunidad, el sector privado y los distintos municipios. Por último, recoge obstáculos encontrados y errores que se cometieron hasta el momento del Foro Temático Regional. La mayoría de los problemas aparecen a la hora de hablar de beneficios para cada una de las partes que colaboraban con la comunidad. El primer obstáculo lo plantea la administración que nunca fue muy receptiva ante proyecto alguno debido a las grandes cantidades de dinero que manejan las grandes empresas recolectoras. Por otro lado, la venta del material recogido se hace a la cooperativa y no a empresas acopiadoras ya que los trabajadores encuentran así mejores precios, con lo que hay quejas por parte de éstas; pero únicamente se están siguiendo las leyes del mercado. Según el texto, el error principal ha sido la inexperiencia en organización burocrática y los problemas con el presupuesto para trámites administrativos y burocráticos, más alto de lo previsto. La solución al antiguo problema con los vecinos disgustados al ver gente hurgando en la basura y desperdigándola no estaba recogida en el texto de Fernando Ojeda. Tendrá que esperar.

La administración

Los residuos disminuyeron en la ciudad de Buenos Aires un treinta por ciento de 2000 a 2002 y un 25 por ciento en el área metropolitana. Esto significa unas previsiones de recogida iguales a los de nueve años atrás. La bajada más espectacular se produjo en los barrios con mayor presencia de clase media. Estos datos nos dicen que la reducción en la cantidad de residuos es consecuencia directa de la crisis que vive Argentina, de la recesión y el corralito más concretamente. El desempleo afectó sobre todo a la clase media que redujo su consumo y sus hábitos cambiaron; se tiende a comprar productos frescos más baratos y con menos cantidad de embalaje. Luego vino el corralito que lo redujo aún más. La cantidad de residuos fue un perfecto reflejo de la situación. Al mismo tiempo se ha estado produciendo una fuerte emigración de las clases más pudientes a countries y otras agrupaciones fuera de la ciudad, lo que también contribuye a que disminuya la cantidad de basura urbana. Las clases más bajas ya habían dejado de consumir hacía tiempo pero el desempleo de parte de las clases económicas inmediatamente superiores y la disminución de los residuos hizo que los recolectores sufrieran también los efectos de la crisis, al aumentar en número y ver disminuir su material de trabajo.

Este aumento del número de recolectores informales ha hecho que crezca sustancialmente el cirujeo con lo que las empresas recolectoras (CEAMSE) no ganan tanto al cobrar por tonelada recogida. Otra práctica en contra de las empresas es el desvío de residuos a basureros clandestinos por parte de la administración, para rebajar el gasto de recolección que es el más alto de los presupuestos municipales. Por otro lado, la emigración hacia los countries hace disminuir las ganancias empresariales ya que quedan fuera de la zona de recogida y no les sale rentable un área de recogida tan amplia; estas zonas quedan en manos de los cartoneros y los basureros clandestinos. En diciembre de 2001 y enero de 2002 la actividad de los cartoneros se paralizó por la incertidumbre económica que sufrían los acopiadores y la reticencia de éstos a pagarles. Con estos datos podemos decir que los cartoneros, de los que tanto se quejan las empresas, no sean la causa mayor de sus pérdidas.

La búsqueda de la forma más barata de hacer las cosas que predomina en cualquier operación comercial se acentúa en época de crisis y el reciclaje de residuos se vio afectado por ello; disminuyó a causa del aumento de la cantidad de vidrio y cartón importados. Resultaba más rentable comprar papel a Brasil que reciclarlo.

Ante esta situación y con una previsión para el año que entraba, el 2002, de retornar a valores similares a 1993 en cantidad de residuos recolectados, la administración pareció reaccionar.

El gobierno porteño se apresta a lanzar el primer plan piloto para la recolección diferenciada de residuos con la participación de una cooperativa de cartoneros. El plan incluye la puesta en funcionamiento de una planta de acopio y selección de residuos, donde trabajaría la gente que hoy hace la selección revolviendo las bolsas en la calle.

Así empieza un artículo del mes de marzo de 2002 aparecido en el sitio Ecofield.

A principios de este año la administración propone un plan para regularizar la situación de los cirujos tras trece años de propuestas por parte de la comunidad. La cooperativa de la que se habla es `El Ceibo’; su presidenta, Cristina Lescano, explica en el mismo artículo cómo se están preparando vecinos de barrios tomados como promotores ambientales y cómo están informando y concienciando a los vecinos.

El trabajo de promotor ambiental, formados con los cursos de los que habló Fernando Ojeda en el Foro Temático Regional, está destinado a adolescentes de los barrios de casas tomadas. De esta manera empiezan a tener contacto con los vecinos de otras zonas de la ciudad ya que son ellos los que van repartiendo folletos explicando el nuevo sistema de separación de residuos. Así la labor debe comenzar en los hogares, donde la basura se separará en desperdicios orgánicos y material inorgánico. Una parte de los antiguos cirujas se dedicará a la recolección puerta a puerta, de una manera mucho más rápida que con el anterior sistema al estar hecho anteriormente parte del trabajo; mucho más higiénica al no tener que romper bolsas para separar el material reciclable; y rentable económicamente. Estos trabajadores mejorarán sensiblemente sus condiciones en la recogida al estar provistos de credenciales, material adecuado, uniforme y libreta sanitaria. El resto de los que practicaron el cirujeo trabajará en las plantas de acopio y clasificación de material.

Así el conflicto con los vecinos quedará resuelto al no ensuciarse la vía pública durante la recogida. La administración incentivará esta iniciativa promoviendo una nueva forma de pago: se pagará por zona limpiada en vez de por toneladas recogidas. Se pretende extender la iniciativa a toda la zona metropolitana de Buenos Aires, pero antes la administración pretende proceder a la licitación de la recogida de residuos y al blanqueo del sector. El plan piloto se pretendía poner en funcionamiento en mayo de 2002 y en septiembre todavía no se había puesto en marcha.

La Facultad de Arquitectura

Una comunidad de cartoneros que se dedica a recolectar residuos reciclables, que tiene una necesidad de vivienda al vivir en casas tomadas de manera ilegal y de conseguir un mayor ámbito de decisión, que necesita mecanismos para salir de la exclusión; una administración y unos organismos internacionales que actúan de manera tímida y no acaban de resolver el problema. La situación de los recolectores estaba estancada, esperando la legalización del cirujeo y cesiones de terreno por parte de la administración para acabar con el fenómeno de las casas tomadas. Por efecto de la crisis los materiales se devalúan y los cirujas no logran venderlos de una manera rentable. Así está la situación en septiembre de 2002.

Al mismo tiempo se va a celebrar en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) de Buenos Aires una exposición llamada Negocios de Diseño en Buenos Aires, para exponer las novedades en objetos de diseño entendidos como `instrumentos estratégicos de desarrollo’. Un grupo de profesores y alumnos ven muy clara la situación: dar salida a los residuos que los cartoneros no logran vender por los efectos de la crisis como materiales de construcción de sus propias casas; al mismo tiempo se expondrá un prototipo en la exposición. Así, el Centro Experimental de Producción perteneciente a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseñode laUniversidad de Buenos Aires se pone inmediatamente a trabajar con los desperdicios y a investigar sobre nuevos materiales compuestos que reúnan las cualidades necesarias para hacerlos aptos para la construcción. Los resultados son paneles a base de tetrabricks prensados; bloques huecos confeccionados con botellas de plástico molidas y polvo de demolición; tejas de `microconcreto’, una mezcla de plástico y cemento; un colector solar a base de botellas de plástico y una manguera; ladrillos prensados hechos con envases plásticos, cal, cemento y escombros; e incluso unos con botellas de vidrio dentro que contienen agua con colorante de manera que el fondo de la botella asoma por una de las caras del bloque formando fachadas con colores. Los nuevos materiales tienen un coste del veinte por ciento de lo que cuestan los tradicionales.

La importancia de esta iniciativa es que aglutina a todos los actores sociales y desarrolla una forma de trabajo participativa. La administración subvenciona el proyecto, estudiantes y profesores aportan la formación técnica y los conocimientos necesarios, los integrantes de la Cooperativa “El Ceibo” aportan su conocimiento de la situación y de las necesidades de los cartoneros, las empresas fabrican los materiales. El objetivo es apoyar la proliferación de iniciativas para que los habitantes de casas tomadas se construyan sus propias viviendas. Esta experiencia de autoconstrucción podría empezar en el CMD, donde sus responsables ya se han ofrecido para instalar en él un centro de entrenamiento para brindar capacitación en producción de materiales y autoconstrucción.

Más

El trabajo desarrollado por la Cooperativa “El Ceibo” y las últimas aportaciones de la Facultad de Arquitectura son pasos importantes para solucionar el problema de las casas tomadas en Buenos Aires, pero no son suficientes: es necesario que la administración ceda los terrenos en los que se asientan esas casas tomadas. Cuando los terrenos fueron expropiados y desalojados para construir la red de autopistas alrededor de la ciudad se indemnizó a los propietarios pero en ningún momento se planteó un plan de realojo. Al no construirse muchas de las autopistas la consecuencia directa fue la toma de las casas que quedaban en pie o de los terrenos, en su defecto. Los créditos que se están concediendo a los habitantes de casas tomadas de titularidad pública no son suficientes para solucionar el problema. De todas formas, el mayor problema lo constituyen los propietarios privados de terrenos con casas tomadas. Una vez solucionado el problema de la titularidad del suelo, la autoconstrucción y los nuevos materiales a base de residuos posibilitarían una construcción de bajos costes.

La historia de los residuos, su recogida y el reciclaje en la ciudad de Buenos Aires demuestra su relación con una comunidad que surge en torno a ellos y los utiliza como medio de subsistencia; cómo reciclaban determinados residuos desde siempre. También cuenta cómo fueron desplazados y marginados durante la dictadura de Videla en beneficio de empresas privadas que descartaron el reciclaje por sistema y que encarecieron el proceso de recogida y depósito de residuos. Los estudios llevados a cabo por la Cooperativa “El Ceibo’” y las instituciones internacionales proponen diversas fórmulas de “empoderamiento” para ampliar el ámbito de decisión de la comunidad de cirujas y sacarlos de su actual situación de exclusión. Pero de nuevo es necesaria la contribución de la administración regularizando la situación laboral de los recolectores. El principal obstáculo es de nuevo el sector privado que perdería el monopolio de la recogida y la disposición final de los residuos y dejaría de cobrar por algunas de las miles de toneladas que se mueven por la ciudad. Aún así la regularización de los recolectores le interesa a la administración para disminuir el presupuesto dedicado a la recogida de residuos, que aumentó desde el momento en que se privatizó el servicio.

La postura de la administración no es sostenible en modo alguno; pretender tener buenas relaciones con el sector privado y no privarle de sus contratos millonarios a costa del presupuesto público no es sostenible, como ha demostrado la crisis. Bien es cierto que en muchos casos el sector privado y la administración se tocan peligrosamente; durante la dictadura de Videla muchos cargos del gobierno decidieron formar sus propias empresas de recogida de basura ante la bonanza que se avecinaba. La postura de las empresas privadas de sólo dar servicio de recogida a las zonas en las que obtienen más beneficio y los altos honorarios que figuran en sus contratos no benefician en modo alguno a la comunidad ni a la propia administración.

Estos dos problemas que sufre la comunidad de cirujas son para la ciudad y para todo el área metropolitana una situación insostenible también ecológicamente con el actual sistema de rellenos sanitarios, teniendo en cuenta el volumen de basura producido y su velocidad de incremento. La regularización de los cirujas y las casas a base de residuos posibilitarían un mayor nivel de reciclaje y por tanto un sistema más sostenible.

ASU

La Cooperativa El Ceibo está ubicada en Paraguay 4742, (1425), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El teléfono es el (+54) 11 4775-5152, y la dirección de correo electrónico es [email protected]

Recientemente la Cooperativa obtuvo del gobierno nacional la cesión de un galpón para realizar sus actividades, tal como se informa en una nota del diario Página 12.

Sobre la ocupación de casas, ver nota La ciudad clandestina en el número 8 de café de las ciudades.

El autor recomienda los siguientes enlaces relacionados:

El Ceibo Trabajo Barrial: texto presentado en el Primer Foro Temático Regional, en 2001; sobre la historia y la evolución de la Cooperativa “El Ceibo”, y la colaboración de los organismos internacionales; por Fernando Ojeda (2001).

Ocupas de verdad: sobre la vida de los habitantes de las casas tomadas,

en la edición de 26 de noviembre de 2002 de Página12.

El proceso de las casas tomadas en la ciudad de Buenos Aires: historia de las casas tomadas; cómo han abordado el problema los distintos gobiernos que ha tenido la ciudad. Por Jorge Elías (1997).

Actores sociales y cirujeo y gestión de residuos: artículo muy completo sobre el problema del cirujeo. Aborda el tema con perspectiva histórica. Por Pablo Schamber y Francisco Suárez (2002), en la revista Realidad Económica Buenos Aires número 190.

De cartoneros a recuperadores urbanos: Plan piloto de regularización del cirujeo en Buenos Aires, por Cristina Reynals, (2002)