Entrevista a Marcelo Vila y Marcelo Lenzi

Todos los años, el llamado de Marcelo Vila llega unos días antes de las vacaciones de invierno: “el taller de este año lo hicimos en Mendoza (o en Rosario, o en Córdoba…) y nos gustaría que estés en la presentación de los trabajos“. Y así, todos los años participo del entusiasmo y la creatividad de docentes y alumnos, con la presencia de Jorge Moscato, titular del taller, de amigos invitados (este año, Pablo Ferreiro y Jorge Sarquis entre otros) y, por supuesto, de los chicos y chicas de la UBA y de la Universidad elegida para el intercambio. Desde la mirada territorial, los sitios elegidos para cada oportunidad son exactamente aquellos que están a punto de concretar su transformación e integrarse a las nuevas, inéditas dinámicas metropolitanas. Es el caso de Potrerillos, en Mendoza, como señala Marcelo Vila al comenzar la entrevista.

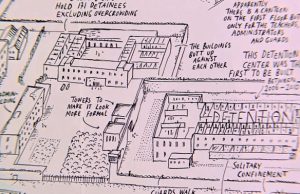

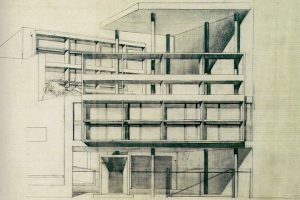

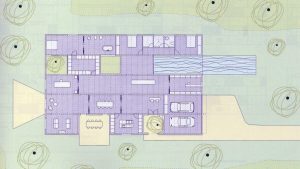

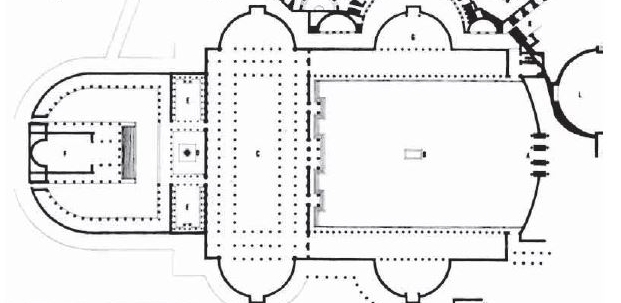

Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza,

magnífico edificio proyectado por Enrico Tedeschi.

MV: Tenía interés en dos cosas: por un lado hablar de esta experiencia académica, que excede la experiencia concreta de este año y excede absolutamente los lineamientos académicos, haciendo énfasis sobre lo que esto significa en la Facultad de hoy. Lo segundo es un tema concreto, la discusión sobre Potrerillos hoy, en el marco de lo que está sucediendo en la Municipalidad de Luján de Cuyo, a la que corresponde Potrerillos; eso también es interesante y es la otra dimensión del trabajo.

cdlc: ¿Se puede generar, a partir de este tipo de experiencias, un pensamiento regional sobre la arquitectura que trascienda las estructuras de las facultades, o es muy ambicioso pensar en hacerlo solamente a través de algunas cátedras?

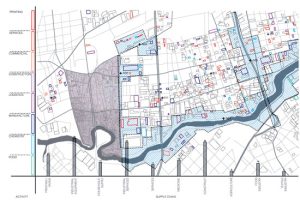

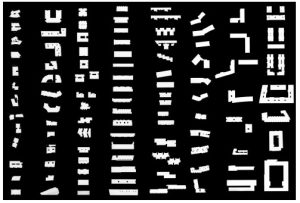

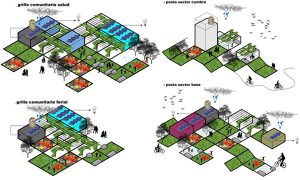

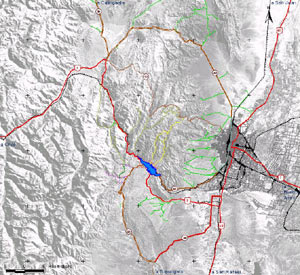

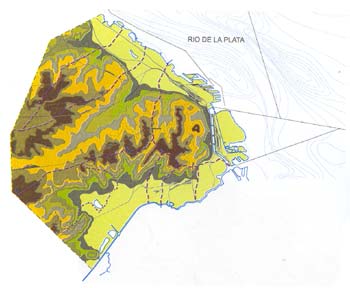

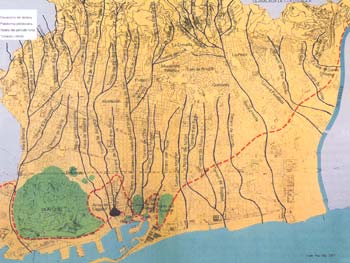

MV: La Facultad es un ámbito propicio para disparar nuevas miradas acerca de las cosas, porque es un ámbito colectivo. Eso hace que todas las conclusiones, los aprendizajes y certezas se hagan desde lugares más ricos, porque suman la mirada de muchos. El tema que específicamente nos “desvela” o inquieta desde hace dos o tres años se resume en una inspiración, muy obvia pero a la vez muy clara, y es la distinción física que nosotros hacemos en las ciudades entre las estructuras culturales, que en el caso de las ciudades latinoamericanas se expresan a través de grillas o mallas de 100 metros por 100 metros, superpuestas a los sistemas geográficos (de los que en general se ha hablado desde el lugar de soporte). Considerando estos dos sistemas que están presentes en la ciudad, nuestro gran esfuerzo es tratar de entender a las ciudades desde el punto de vista de la geografía, tratar de entender de que modo, alternativo a otras escuelas del pensamiento urbano (que en general son europeas y están relacionadas con este sistema de apropiación cultural), se puede entrar a la ciudad por un lado sobre el cual entendemos que no hay ningún tipo de reflexión hecha. Es un tema absolutamente novedoso para ser entendido: el dato de la geografía como herramienta de proyecto, como dato para entender a las ciudades. Por otro lado, creo que desde el punto de vista ideológico es lo más americano que tenemos, con esta creencia que tenemos sobre la necesidad de poner en valor nuestro sitio y nuestra región.

cdlc: Mientras hablabas a mi se me ocurría asociar estos temas a la idea de Koolhas sobre la bigness contemporánea; en un sentido, es como oponer (no en un sentido confrontativo sino en el sentido que vos planteabas, de lo propio americano) o presentar a la “bigness” tecnológica y comunicacional de la ciudad global, la “bigness” del territorio.

MV: De hecho, la potencia más grande, la gran potencia que tiene América se expresa en la geografía, en el tamaño del Río de la Plata, en la llanura pampeana, en el macizo cordillerano, en estas piezas de un valor y una potencia geográfica que no existen en otras partes del mundo. Y lo cierto es que todos esos datos hoy no son herramientas de proyecto, no son tenidos en cuenta en el pensamiento de nuestras ciudades. Las ciudades fueron pensadas a partir de estructuras de pensamiento que se manifestaron en grillas ortogonales de 100 metros por 100 metros y, como pudieron, estas grillas se fueron adaptando; la geografía siempre apareció como un soporte. El desafío es pensar de que modo este valor, que a mi juicio nos expresa tanto y nos es tan propio, puede generar datos para construir la ciudad y la arquitectura. En eso estamos, desde hace tres años, con estas experiencias.

cdlc: Y esto se da en un contexto político donde se empieza a pensar (por primera vez en mucho tiempo con cierta seriedad) en la idea de una integración latinoamericana. Por cierto, a los tumbos, pero como un dato de la realidad: de una u otra forma, con el Mercosur, o con el ALCA, o con el sueño bolivariano de Chávez, hay una idea de un pensamiento latinoamericano más amplio que las realidades fragmentadas que tuvimos desde el siglo XIX.

MV: Pero de todos modos a mí me interesa diferenciar lo central de lo coyuntural. Nuestro país y nuestra cultura es muy amiga de sumarse a estas discusiones coyunturales, del tipo “ahora todos somos latinoamericanos”, ahora somos todos “puro diseño” o “industria nacional”. Me voy de tema, pero el otro día nos hicieron un reportaje en un diario por el tema de la exportación de servicios; siempre los diarios recortan los dichos y sacaron un copete sobre una frase que yo había dicho que parece descontextualizada, pero es que en realidad a mí también me pone nervioso que aparezca esta idea de exportar servicios cuando el cambio del dólar al peso está 3 a 1. Lo cierto es que cuando uno hace arquitectura no vende placas de yeso, no es que ahora te vendo la placa porque estamos 3 a 1 y después vos me la vendés a mí; uno construye cultura, en definitiva hacer arquitectura es construir cultura desde un lugar que uno ha elegido. Y en ese sentido es muy bienvenido el marco político favorable, Kirchner, Lula, etc., pero nosotros venimos pensando y creyendo en esto desde hace algún tiempo, hace 3 años con esta inquietud de la geografía, y 6 desde que empezamos a vincularnos a otras facultades con los talleres de ámbito regional. En ese entonces veíamos la ciudad desde un lugar que no es tan nuestro, luego descubrimos que el mejor lugar para ver nuestras ciudades, el más propio y el que más se necesita para construir cultura desde una mirada propia, era la geografía.

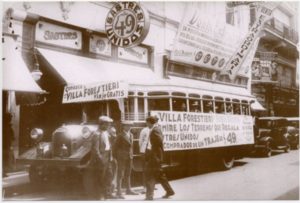

ML: Este año, antes de empezar el trabajo específico de Mendoza, hicimos un breve repaso de la historia urbanística de esta parte de América desde el siglo XIX hasta hoy, y leída desde hoy, como una sucesión de ciclos: en el siglo XIX la ciudad latinoamericana era una ciudad en crisis que había que desarrollar con el concepto europeo, la ciudad del siglo XIX no existe en Latinoamérica, el primer concepto urbanístico que había era esta opción de operar y recuperar las ciudades. Cuando este modelo muere como posibilidad de crecimiento futuro, el Movimiento Moderno desarrolla situaciones nuevas que en Latinoamérica pueden desplegarse sobre una geografía apta para las nuevas ideas. Luego, en los `80 la vertiente cultural de la ciudad morfo-tipológica que por ejemplo propone Aldo Rossi vuelve a poner en valor a esa ciudad histórica, y casi condena la construcción de una ciudad alternativa en función de “la intocable ciudad”: todas las otras opciones de operación posterior al siglo XIX, chocan con una ciudad intocable. En el lugar en el que estamos trabajando, parados en Buenos Aires y en su Universidad (que tiene como columna vertebral este pensamiento), con los primeros viajes de los foros regionales fuimos ganando ese contacto con posibilidades de pensamiento más basadas en la geografía. No porque nosotros no tuviésemos una sino porque ésta no estaba explicita. En esos viajes, primero a Santiago y después a Montevideo, aparecen los primeros datos y empezamos a descubrir un pensamiento sobre nuestra ciudad distinto al anterior. Fue allí que empezó a nacer esta idea de la actuación sobre la geografía, que 3 años después se desarrolló en Rosario.

.

cdlc: Aunque en principio las conozco, por sus invitaciones, cuéntenme alguna experiencia, los contextos, los resultados didácticos y proyectuales.

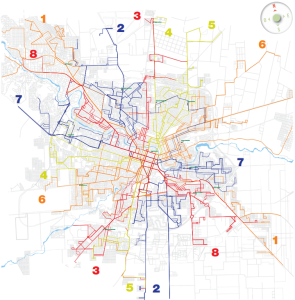

MV: Hay dos lecturas posibles sobre estas experiencias. Una es la lectura pragmática, coyuntural y organizacional, que no es la relevante: esto es, meternos en cada sitio, pensar cada sitio, mirar desde nosotros, tener la mirada del otro taller… Concretamente empezamos con un viaje a otra ciudad a principios del año lectivo; vamos con todo el taller y nos juntamos con otro taller de la otra ciudad. Pasamos 3 días en común, tratamos de entender cual es el problema, cual es la mirada posible sobre ese lugar, y después de medio año de trabajar cada uno en su sitio, volvemos a juntarnos (esta vez en Buenos Aires) para tener una mirada en común. Ese es el mecanismo, pero es lo menos importante. Quizás lo más importante sea esta situación de construir un pensamiento urbano desde un lugar que no tiene ninguna certeza, y día a día ir elaborando nuevas conclusiones o nuevas explicaciones. Hay una certeza que vamos construyendo juntos, y en especial con Marcelo: una especie de explicación que vamos construyendo de la ciudad desde el agua. En general nunca se le ocurre a uno explicar la ciudad desde el agua, y menos nuestras ciudades, que uno siempre explica desde otro sitio. Todas las experiencias que hemos realizado han estado en relación con el agua y el valor que tiene eso es que, en nuestras ciudades, el sistema de la malla o de la grilla es el sistema que confirma las certezas, el sistema interior. Y en ese aspecto se parecen bastante todas las grillas de todas nuestras ciudades. ¿En cuanto es diferente el centro de Rosario al de Córdoba o al de Buenos Aires? ¿En que lugares se produce la diferencia real, la verdadera tensión? En el borde: es en el borde donde este sistema cuadricular finalmente toca su límite y donde este sistema de ordenamiento cultural y conceptual se pone en crisis. Como en general en nuestras ciudades estos sistemas de borde son “aguas”, las aguas resumen las mejores definiciones de la ciudad; en estos últimos recorridos que hemos hecho, los de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, encontramos unas explicaciones de la ciudad desde el agua que son muy interesantes. Por ejemplo, la noción de Buenos Aires como ciudad desde un río que, como a nosotros nos gusta poner nombres a las cosas, decimos que es un río imaginario, por varias razones. Primero, porque es un río donde uno no percibe la otra orilla, con lo cual la relación cultural que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires es con un río que no está, y efectivamente la ciudad nunca está con el río, ni nunca estuvo (y dudo yo que alguna vez lo esté…), porque este río que está en el borde de la ciudad, es un río que no se sabe donde termina, no tiene orilla. No se sabe si la orilla está en Uruguay, cuando mirás para un lado, o está en Europa cuando mirás para el otro lado; hay una dimensión de estar frente a un sitio que es casi un lugar de recuerdos. No es un lugar productivo, se sabe que se vino de allí en algún momento, pero se establece una relación absolutamente cultural con un sitio que se expresa físicamente en estos términos, de un río que ni siquiera tiene orilla como para entender que en definitiva es un río.

En Rosario, también creo que la mejor explicación de la ciudad se da desde el río: ese río es imposible de imaginar sin barcos. Es un río que tiene una orilla distinta, porque la situación de orilla del otro lado de Rosario no se sabe si está a 300 metros, donde uno ve teóricamente la otra orilla, o si está a 40 kilómetros donde efectivamente está la otra orilla, que es la provincia argentina de Entre Ríos, porque lo que está en el medio no es más que un delta. Esa cuenca, que es la del Paraná, es nada menos que una de las 3 grandes cuencas que atraviesan América de Sur y permite sacar toda la producción regional al Río de la Plata y de allí al Atlántico. La noción de estar montado en esa estructura productiva, y ver pasar unos barcos que miden 200 metros de eslora, define el carácter de este lugar.

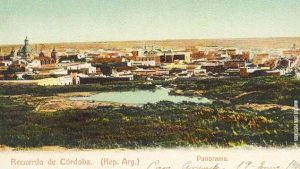

En el caso de Córdoba, que también es maravilloso, la primera noción es que el río a la vez tiene y no tiene agua. Ese sitio es casi una calle urbana que por momentos tiene agua y por momentos no, y la estructura de la ciudad en relación a ese sitio presenta claramente una ausencia; hay una calle que no está, que a veces tiene agua, y que pasa por el medio de la ciudad. En Buenos Aires y Rosario los ríos son estructuras de borde, en Córdoba atraviesa la ciudad y no es más que una avenida líquida, como nos gusta llamarla a nosotros.

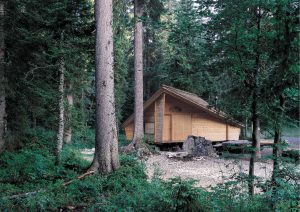

Y en el caso de Mendoza, la última experiencia que tuvimos, lo fantástico de “este agua” es que es fundacional: la ciudad existe gracias a que unos tipos supieron distribuir agua desde el hielo, y ahora tienen la posibilidad de acumularla, es un bien preciado y todavía acumulado. En ese sentido, la posibilidad de trabajar sobre este sitio, a 30 kilómetros de la ciudad de Mendoza, es la de trabajar sobre un sitio donde el agua dio carácter fundacional a una ciudad y ahora permite un nuevo crecimiento de la ciudad.

cdlc: Hubo una amistosa polémica con Jorge Moscato acerca de si este lugar era o no un nuevo Carlos Paz, es decir, un sitio de gran atractivo paisajístico y con potencial turístico que establece una relación metropolitana con una ciudad importante, como Carlos Paz lo hace con Córdoba…

ML (entre risas generalizadas): …Te dejamos tranquilo, estamos de acuerdo con vos.

cdlc: Pero en realidad no se si me quedo más tranquilo, pensando en algo que me dolió muchísimo la última vez que estuve en Mendoza. La ciudad tiene ese centro maravilloso, con el pasaje San Martín, la alameda, el sistema de plazas, pero ahora llegó esta tendencia de la ciudad dispersa y hoy en el centro de Mendoza no hay, por ejemplo, un solo cine: están en los shoppings, en las afueras. Ya hay inmobiliarias que venden barrios cerrados, que están justamente en ese camino a Potrerillos; esto puede ser entonces un nuevo Carlos Paz como algo positivo o puede ser otro episodio de la tendencia a la metropolitanización fragmentada de las ciudades argentinas. ¿Cómo lo ven ustedes?

ML: Viene a cuento de lo que decía Marcelo, porque es otra situación interesante dentro de lo que hacemos. Cada vez que nos movemos a un sitio, el problema que fue centro del desarrollo del taller fue el tema que, en ese momento, más condición de cambio o de oportunidad tenía en cada ciudad que fuimos. De hecho, cuando nos decidimos a trabajar en Rosario (con en esta condición de “la otra orilla“, donde aparecía esta cuestión de la estructura continental con todo su conocimiento cultural, y el lado insular con toda su potencialidad geográfica), en ese momento estaba el puente Rosario – Victoria en construcción, casi a punto de ser inaugurado. Nosotros trabajamos directamente sobre la oportunidad que ese hecho inminente producía como dato en la ciudad, la posibilidad latente de ese territorio en Entre Ríos, a 40 kilómetros de distancia, que todavía no estaba concientizado en el imaginario ciudadano de Rosario. En Córdoba la propuesta fue producir una transformación del área sur de la ciudad, que estaba en condiciones de ser potenciada por la comuna, pero en términos de lo que significa tradicionalmente revalorizar un barrio: nosotros le cambiamos la escala al interpretar el río Suquía como una condición estructural de la ciudad. En Mendoza, el agua apareció por primera vez en el embalse de Potrerillos el verano pasado, el tema es absolutamente novedoso para la ciudad de Mendoza y para toda la región. Lo que más nos interesa es que en estos talleres actuamos casi sobre la tierra virgen antes de que estas cosas ocurran; estas situaciones que estamos estudiando tienen un “germen” que puede llevar a otro nuevo fracaso al concretarse las intervenciones territoriales. Nuestra operación en el taller siempre sugiere otra propuesta casi en el punto de origen, la posibilidad de mirar la situación desde otro lugar antes que la intervención tradicional la haga irreversible. Las discusiones en el taller siempre se dan en ese punto de gestación inmediata.

MV: Lo que sería interesante pensar es si no habrá un tercer modelo… Estamos pensando en la ciudad tradicional y sus modelos urbanos, o en este tipo de crecimiento disperso. ¿No habrá otro modelo? ¿No habrá un modelo que de alguna manera salga de estas lógicas? ¿Un modelo que use lógicas geográficas, que lea los sitios, que entienda estos lugares como originantes y a partir de eso organice los sistemas urbanos? Yo creo que sí, que el desafío que tenemos nosotros como cultura sudamericana es el de construir nuestros nuevos paradigmas. El otro día estábamos hablando del modelo nac&pop (“nacional y popular”): creo que ese modelo estaba basado en el modelo de la resistencia, de la modernidad apropiada desde una relación de resistencia, en cambio yo me refiero a entender el lugar desde otra mirada. ¿No habrá otra lectura que tenga que ver con la posibilidad de lo propio, con hacer las cosas con palos, con piedras? Yo creo que ese es el desafío de nuestra cultura y de nuestra arquitectura. En términos de nuestras ciudades, el combate más genuino y más propio que tenemos, y el que mejor nos expresa, queda grabado en la geografía. Con esto no digo que la geografía es todo, pero sí que de alguna manera condensa el saber cultural de los pueblos. Si uno lo lee, está ahí adentro, ese es el gran esfuerzo. Esto es especialmente bueno en el ámbito de la Universidad, sobre todo en la de Buenos Aires, donde el pensamiento de la Facultad de Arquitectura en términos urbanos atrasa 15 o 20 años. Nuestra discusión en términos urbanos parece la de los ´80, la lectura de la ciudad sigue siendo morfo-tipológica, y ni siquiera ha incorporado la discusión de la contemporaneidad urbana, y menos aun el dato de la geografía, que yo sí creo que es un dato absolutamente contemporáneo, relevante y propio.

cdlc: Me parece que en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, toda esa idea establecida de la “ciudad plana” empieza a ponerse en crisis con el tema de las cuencas topográficas. Unos centímetros más o menos sobre una cota de nivel implican barrios inundados, catástrofes, amenazas ambientales. Ahora todos sabemos (no solamente los profesionales, sino la gente común) que la cuenca del Maldonado no es lo mismo que la línea de tierras altas que pasa por Villa Devoto, que hay cuencas topográficas que son imperceptibles pero intervienen dramáticamente en la realidad urbana.

MV: ¡Y que son las cuencas que llevan el agua desde la Cordillera hasta el Río de la Plata! A mi me maravilló enterarme que desde la Cordillera al Río de la Plata hay 500 metros de desnivel en 1.000 kilómetros de extensión: en esa extensión de la pampa desde el pie de monte de Mendoza, la “caída de la azotea”, la “pendiente del patio” es del 0,5 por mil, medio centímetro por metro; esto es lo que define esa estructura de planicie con cuencas por donde puede escurrir el agua.

cdlc: Hoy mismo estaba viendo con algunos alumnos el mapa topográfico de Barcelona, que presenta una serie de acequias paralelas que van al Mediterráneo, y favorecen una organización urbana sin mayores complicaciones. En el caso de Buenos Aires tenemos unos meandros, unos arroyos, una conformación topográfica que contradice la cuadrícula. Otra cosa: es mentira que Buenos Aires sea una extensión cuadriculada indefinida: la cantidad de “volteretas” y cambios de trama que tiene esa famosa cuadrícula… En barrios como Villa Devoto, Villa del Parque, La Paternal, yo suelo perderme, yo no puedo entender que no haya avenidas paralelas entre sí, no puedo entender que San Martín y Francisco Beiró, estén a 100 metros entre sí cuando se cruzan con Nazca y que en la General Paz estén a 30 cuadras… Es una realidad que contradice esa famosa idea de la llanura con su cuadricula ad infinitum.

ML: Cuando hicimos el primer trabajo de taller en Santiago y luego vinieron los chilenos a Buenos Aires, a todos nos quedó muy claro que esta cuadrícula es una referencia que siempre es abstracta, porque vos tenés como referencia unas coordenadas de avenidas que son líneas en el espacio. Los chilenos preguntaban siempre “¿adonde está el norte?“, y ningún porteño le podía contestar porque a nadie le interesa. Es una condición natural de cualquier ciudad, “vamos para el norte, para el sur”, pero acá nadie sabe, o nos da lo mismo, son referencias que el habitante de Buenos Aires no usa.

cdlc: Otra cosa, con relación a lo que hablaba Marcelo Vila sobre esa condición de río sin orillas que tiene Buenos Aires: eso hace que hayamos reconstituido un río a través de la Avenida 9 de Julio, esa situación de mirar de una “orilla” a otra a través de la 9 de Julio es casi como la del Sena, la del Arno, la del Támesis, ciudades donde al “otro” lado de un río hay barrios de un carácter particular (Sevilla y Triana, Roma y el Trastevere, donde la misma toponimia alude a esa situación topológica), un corte de la ciudad muy ancho pero que permite ver de una orilla a otra, y no como nuestro Río de la Plata, tan inquietante en ese sentido…

ML: Pero hay tanta resistencia a aceptar estas referencias a los meandros, que un hecho fantástico como es la Vuelta de Rocha en La Boca, un escenario natural de esta geografía, no llega a ser el paradigma de las posibilidades de manejo de los ríos. Siempre están los entubamientos, las canalizaciones, las rectificaciones, la voluntad de “enderezar” los ríos. Esa playa de barro de nivel variable que presenta el Río de la Plata en Buenos Aires no es un dato de valor de la ciudad, fue abandonado por otro dato que está en “esa otra” orilla europea. Después encontramos que Uruguay tiene playas de arena y nosotros juntamos el sedimento. La condición real de la playa no es aceptada como posibilidad.

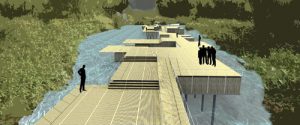

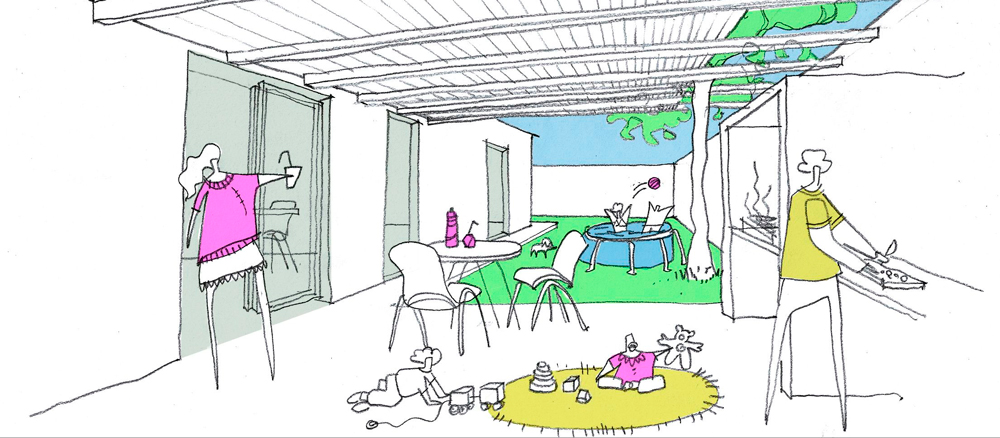

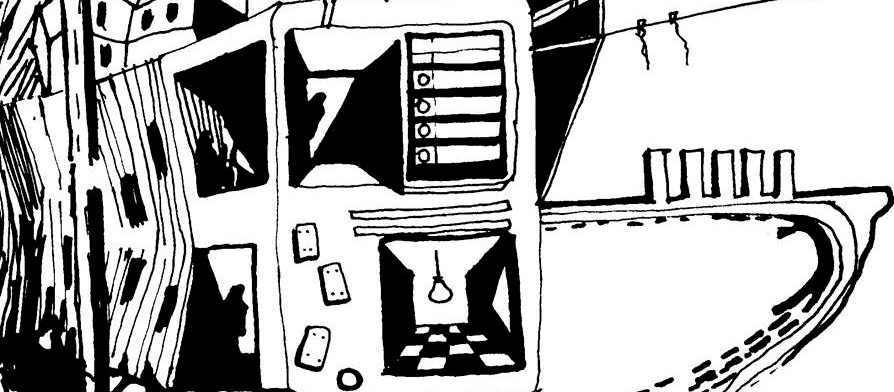

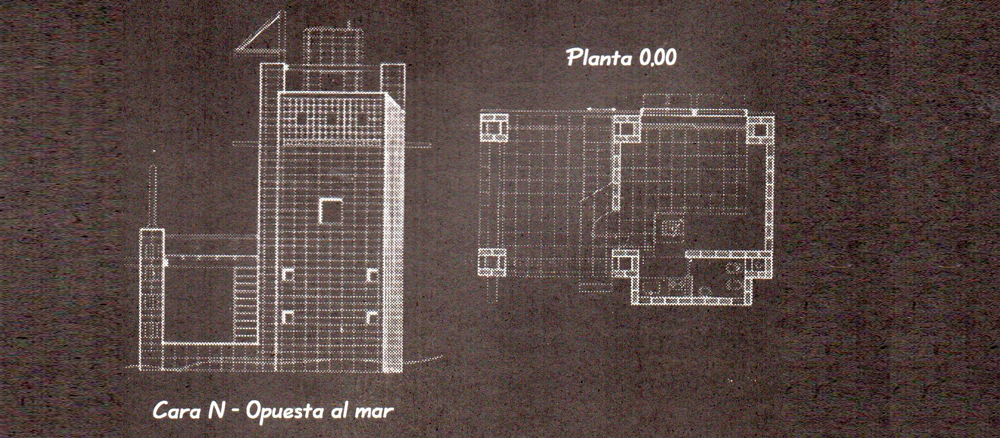

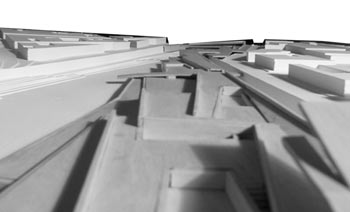

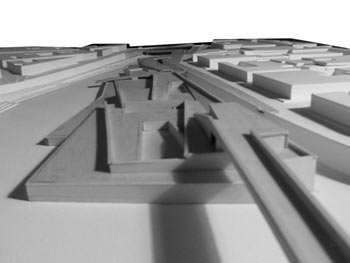

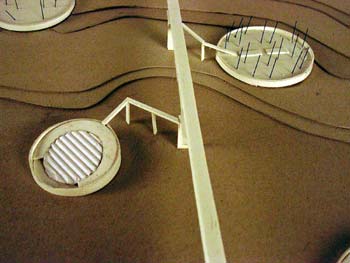

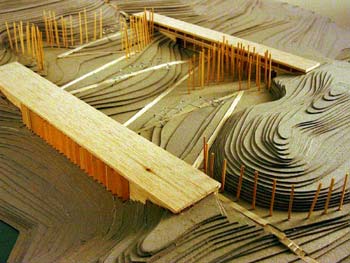

MV: De hecho, uno de los proyectos de este año en Mendoza proponía unos balnearios que trabajaban sobre la condición del nivel del agua variable, desde dos lugares. Por un lado, esa condición que se podría aprovechar en el Río de la Plata, en el que el agua hoy está en un lugar y al día siguiente puede estar “corrida” 300 metros, es una condición de balneario o de relación con el agua muy difícil de resolver, porque el nivel siempre está cambiando. En Potrerillos hubo un proyecto que trabajó sobre esta condición, porque que en realidad la represa tiene una variación de los niveles de agua; un balneario es un programa muy factible en este sitio porque en Mendoza no hay otros sitios para establecer relaciones con el agua (el agua corre muy rápido como para meterse), entonces la represa genera la posibilidad de tener balnearios, y uno de los proyectos, de manera muy inteligente, trabajaba, en un caso donde el agua entraba en una especie de bahía natural, usando un edificio de equipamiento del balneario: la geografía presentaba la posibilidad de tener 3 paredes, el edificio construía la cuarta y contenía el agua (nos sentimos tentados a llamarlo “el balneario brasileño”); en otro caso, cuando la geografía establecía una relación plana y lineal, el proyecto establecía una relación casi más rioplatense, el edificio hacía el ejercicio de ir a buscar el agua. Era un sistema de planchón que establecía distintos niveles de cota de inundación para tener siempre, según la distancia donde estuviera la cota del agua, una relación directa con el agua.

cdlc: ¿Cuales son los próximos proyectos que piensan desarrollar en los talleres regionales?

MV: El primer proyecto o, mejor dicho, la primera intención, sería explotar esa segunda inquietud que había mencionado al principio: que hoy, lamentablemente, la discusión que hay sobre Potrerillos es nula. Sería realmente interesante que las autoridades municipales y los técnicos pudieran tener una mirada distinta sobre ese sitio. Hasta ahora lo que hemos visto en términos de planeamiento sobre este lugar reproduce lecturas obvias de ciudades tradicionales. El gran desafío a partir de este trabajo es: ¿Potrerillos no será la primer posibilidad para leer la ciudad desde otro lado, para entender un sistema de ordenamiento de la ciudad absolutamente distinto a la reproducción irreflexiva de los modelos que conocemos? Parecería que Potrerillos, en términos de dinámica urbana, es un lugar que de aquí a 15 años va a estar consolidado, en una u otra dirección; la oportunidad en términos históricos es que desde las estructuras municipales, gubernamentales, técnicas, se genere la posibilidad de descubrir cuales pueden ser los lugares de oportunidad de este sitio. En términos de dinámica urbana son muchos y con mucha fuerza; en términos de forma urbana, gestión y lógica económica podrían ser de un modo o de otro Ese es el gran desafío y es aquello por lo que uno trabaja, en términos académicos y conceptuales. En términos pragmáticos, el año que viene sigue los talleres regionales continúan en la Patagonia.

ML: La próxima escala es Neuquen, y por supuesto Cipolleti, ciudades que solo están separadas por un puente sobre el río Limay.

MV: Y concretamente con el taller de Alejandro Delluchi, que es un viejo conocido nuestro. Yo valoro la inteligencia aplicada, profunda, que él tiene, y desde hace tiempo compartimos las inquietudes por estos lugares de observación Ya hemos acordado que trabajemos el año que viene en la Patagonia. El es decano de la Universidad de Flores, que es una Universidad bastante pequeña, pero está en Cipolleti y es la Universidad más austral de la Argentina: son los tipos que están pensando la arquitectura más al sur Yo tuve un par de invitaciones a unos talleres que hicieron, ellos tienen en Cipolleti una escuela muy interesante desde el punto de vista conceptual, pon la profundidad con que están abarcando este tema. Además, para ellos es muy propio, su lugar es el desierto patagónico y están pensando la arquitectura desde ese lugar, eso es lo importante.

ML: Una de las cosas que más esfuerzo nos ocasiona, no es solo lo que pasamos en la UBA con esas estructuras de pensamiento atrasadas, sino que en las estructuras de estos lugares donde llegamos hay también un pensamiento muy pesado para mover, muy difícil de transformar. En realidad es todo un esfuerzo, no solamente producir estas cosas, sino inventar un espacio para poder hacerlo. En Buenos Aires tenemos esta cosa estructural de formación de lo que era la escuela de arquitectura de Buenos Aires, en el interior argentino lo que hay es una especie de certeza sostenida en el tiempo, y en la medida en que eso sirva para que se enseñe a través de eso, está bien, permite modificaciones. Lo que sí creo es que hay toda una corriente generacional que supera el ámbito local e integra el ámbito regional de toda Latinoamérica, y que tiene esa visión.

Entrevista: MC

Sobre la producción profesional de Marcelo Vila, ver la nota “Lo propio, lo austero, lo contemporáneo” en el número 6 de café de las ciudades.

Sobre Mendoza, ver la nota “La amable Mendoza” en el número 12 de café de las ciudades.

El Taller Urbano Geográfico realizado en Potrerillos, Provincia de Mendoza, Argentina, durante el año 2004, contó con este equipo docente:

· Buenos Aires:

Arq. Marcelo Vila, Director de taller

Arq. Polo Jaimes, Coordinador de taller

Arq. Marcelo Lenzi, Coordinador de taller

Arq. Gustavo Menendez, Docente

Arq. Jorge Dal Pozzo, Docente

Arq. Alejandro Ponte, Docente

Arq. Fernando Servidio, Docente

Arq. Lucas Zalcwas, Docente

Arq. Pablo Garcia Miramon, Docente

Arq. Guillermo Villamarín, Docente

Arq. Santiago Frias, Docente

Arq. Javier Tomchinsky, Docente

Arq. Silvina Bustos, Docente

Arq. Ariel Hamu, Docente

· Mendoza:

Arq. Julio Miranda, Director de taller

Arq. Mario Isgro, Director de taller

· Dirección Cordoba 2003

Arq. Miguel Angel Roca

Arq. Monica Bertolino

Arq. Carlos Barrado

· Dirección Rosario 2002

Arq. Manuel Fernandez de Lucco

Arq. Marcelo Barrale

· Docentes Talleres 2002/03 Buenos Aires

Arq. Belen Buscaglia

Arq. Carolina Faverio

Arq. Fernanda Gonzalez

Arq. Luciana Machado

Arq. Marisa Freire

Arq. Florencia Kersten

Arq. Milagros Carballo

Arq. Sebastian Peña

Arq. Matias Lanciano

Arq. Gustavo Feldman

Todos los trabajos se desarrollan en el marco de

la Cátedra Moscato – Diseño 5, FADU – UBA