1. Introducción

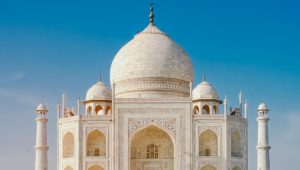

Orchha es una población de diez mil personas ubicada a 16 km de Jhansi, entre Madhya Pradesh y Uttar Pradesh, India. Fundada en 1501 por el rey Ruda Pradap, Orchha se encuentra asentada sobre la costa Oeste del río Betwa, tributario del río Yamuna, el segundo en importancia de los tres ríos sagrados de la India.

Orchha es un claro ejemplo del impacto de los patrones culturales en la configuración de los territorios urbanos. La observación directa de Orchha durante el mes de enero del 2012 reveló la existencia de rasgos físicos y espaciales intencionados cuyo significado, a nuestro entender, supera las hipótesis de la bibliografía existente, que se focaliza sólo en razones funcionales y de defensa militar. A partir de la recopilación de datos relevados en el sitio, la consulta de bibliografía específica en los libros sagrados y el análisis comparativo con otras poblaciones construidas por la misma dinastía (ver Bibliografía) sugerimos la hipótesis de que Orchha habría sido planificada a partir de dos sistemas superpuestos que dan sentido, forma y organización a todos los elementos del conjunto urbano: estos dos sistemas se corresponden con los conceptos de “cosmovisión y visualidad” provenientes de ritos indo-arios y mitos hindúes, plasmados en libros sagrados como el Manasara, el Mahabharata y el Sispa Sastra.

El término “cosmovisión” connota el modo en que una cultura entiende la existencia humana en relación al macrocosmos, el mesocosmos y el microcosmos. En “Varanasi Cosmic Order and Cityscape: Sun Images and Shrines” (1994), Rana P.B. Sigh define al macrocosmos como el lugar del cielo relacionado con los planetas, las estrellas, la luna y el sol; el mesocosmos como el lugar del paisaje natural; y el microcosmos como el lugar en la tierra: está vinculado a la ciudad, el templo, la casa y el cuerpo. Por otra parte, el concepto de “visualidad” implica el modo en que una cultura percibe e interactúa con aquello que observa. De acuerdo a Amita Sinha y D. Fairchild Ruggles en “The Yamuna Riverfront, India: A comparative study of Islamic and Hindu traditions in cultural landscapes” (2004), visualidad en la filosofía hindú supone un compromiso tanto visual (darshan) como físico (snana) entre objeto y sujeto. Es decir, el concepto hindú de visualidad puede ser entendido como una acción recíproca y reflexiva (ojos y mente) y una experiencia táctil (cuerpo) de mutua reverencia e interacción entre objeto y sujeto. No obstante, la noción de visualidad en la filosofía hindú también envuelve un significado sagrado. En este sentido, Diana Eck en su artículo “India’s Tirthas: Crosings in Sacred Geography” (1981), define darshan como una mirada auspiciosa de lo divino que significa observar y ser observado por una deidad que tiene presencia en una imagen o en un lugar.

Este trabajo entonces intenta indagar cómo la cosmovisión —es decir, la interacción de macrocosmos, mesocosmos y microcosmos— y la visualidad — en clave de darshan y snana—operan complementariamente, transfiriendo los mensajes del macrocosmos al microcosmos a través de demostraciones y expresiones físicas en el paisaje de Orchha.

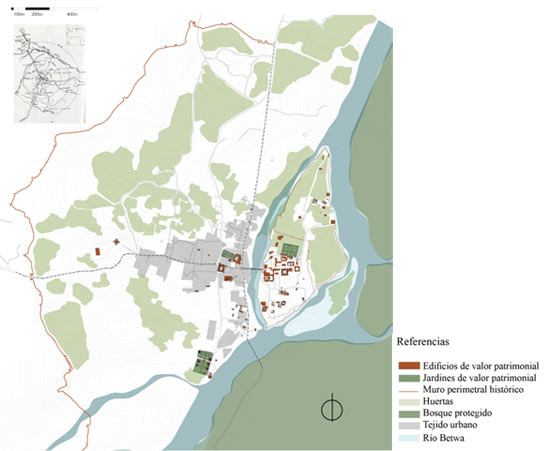

El presente documento forma parte del “Plan de Recuperación y Restauración del Patrimonio Cultural de Orchha” realizado en la UIUC durante enero- abril de 2012 y entregado al Gobierno de Orchha para su evaluación. El objetivo del mismo ha sido desvelar, descubrir y poner en valor los rasgos de identidad cultural subyacentes en la configuración física del paisaje de Orchha, e identificar los mecanismos físicos de transferencia para la definición de políticas de protección y restauración del conjunto urbano.

2. Antecedentes históricos

Las dinastías Chandel Rajputs establecieron su reino en el Siglo 10 DC en Jahnsi, localizado en el centro geográfico de India, construyendo una de las más ponderosas resistencias a la conquista Musulmana. La dinastía Rajputs (del Sánscrito raja-putra “hijo del rey”; Enciclopedia Británica online: Rajput, cualquiera de los aproximadamente 12 millones de terratenientes organizados en clanes y localizados principalmente en India central y nordeste, especialmente en la antiguamente llamada Rajputana, “Tierra de los Rajputs”) era una casta que se atribuía la descendencia de los guerreros hindúes del norte de India y, por lo tanto, la propiedad del territorio al que llamaron Rajputana. Conocido como el territorio natural de Kshatriya, éste tenía además un significado sagrado, ya que vinculaba a la tierra con los ancestros arios. En “The Rajput Clans” (1999), M. S. Naravane y V. P. Malik aseguran que la dinastía Rajputs se expandió desde Rajasthan y Surashtra hacia el norte, oeste y centro de India, incluyendo Madhya Pradesh, actual provincia donde se encuentra localizada Orchha. Allí construyeron ciudades o poblaciones fortificadas en lugares donde la topografía ofrecía no sólo cualidades propicias para la defensa militar sino también rasgos físicos que permitían establecer relaciones con la mitología y los libros sagrados hindúes.

Durante el gobierno de la dinastía Rajput, la capital estaba establecida en Khajuraho, hasta que en 1501 Bundela Rudra Pratap decide mover la capital a Orchha y empieza la construcción del muro de defensa que incluiría la futura población y el Templo Raja Mahal. Rudha Pratap fue sucedido por su hijo Bharati Chand, quien gobernó hasta 1554. Bharati Chand terminó la construcción del Templo Raja Mahal Temple y el muro perimetral, y estableció definitivamente la capital de la dinastía en Orchha en 1531. En 1554 Bharti Chand fue sucedido por su hermano Madhukar Shah, quien gobernó hasta 1577, cuando las fuerzas imperiales invadieron Orchha. Madhukar Shah inició la construcción del Palacio Raja Mandir, el Templo Ram Raja, el Jardín Phul Bagh, y el Palacio Phul Bagh. Madhukar Shan fue sucedido por su hermano Ram Shah, quien completó la construcción del Palacio Raj Mandir. En 1605 Raja Bir Singh Deo, el hermano de Madhukar Shah, asume el reinado hasta su muerte en 1627. A principios del siglo XVII, Bir Sigh Deo construyó el Templo Chaturbhuj ubicado al otro lado del canal, frente al Palacio Raja Mahal, el puente que une el fuerte con la tierra firme, el Palacio Jehangir Mahal dentro de la isla y el Templo Laxmi Narayan. En 1627 Bir Sigh Deo fue sucedido por Jujhar Sigh, quien gobernó hasta que el reino fue tomado por el imperio Mughal en 1635. Pahar Singh, Sujan Singh, Indramani, Jaswant Sigh, Bhagwat Sigh, Udait Sighn, Prithvi Sigh, Hatey Sigh, Man Sigh, Bharati Chand II y Vikramjit gobernaron y fueron progresivamente construyendo palacios y templos hasta 1783, cuando Vikramjit transfiere la capital a Tikam Garh. A principios del Siglo XVIII, Udait Sign construyó el Palacio Sheesh Mahal. Y, finalmente, los jardines Rai Praveen Mahal y Anand Mandal fueron construidos por Indramani (1672-75) “en honor a su cortesana y poeta Rai Praveen.” (BHIDE: 1984).

3. Descripción general de la estructura física de Orchha.

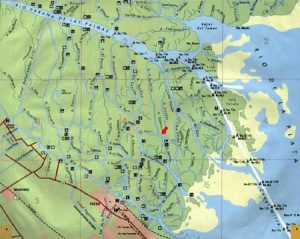

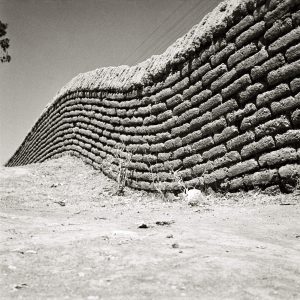

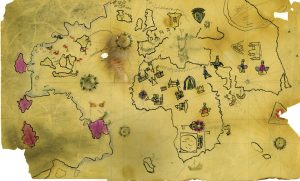

Los principales rasgos físicos de Orchha lo constituyen el muro de defensa semicircular que comienza al Norte y termina al Sur, ambos puntos en la intersección con la costa del río Betwa, la Fortaleza-isla y dos ejes de organización Norte-Sur y Este-Oeste. El muro de defensa es un semicírculo de 3.5 km de diámetro con dos puertas principales, al Norte y al Oeste respectivamente. La fortaleza-isla, unido al continente por un puente, contiene los principales palacios y jardines donde sus construcciones más importantes son los imponentes palacios Raja Mahal y Jehangir Mahal y los jardines adyacentes a los palacios, Raj Praveen Mahal y Anan Mahal. El eje Este-Oeste organiza la secuencia entre los palacios, los templos y los espacios públicos y vincula la fortaleza-isla con el continente. Esta secuencia puede ser leída de Oeste a Este de la siguiente manera: primero, la Puerta Oeste; luego el Templo Laxmi Narayan, localizado el punto más alto del conjunto, a 700m hacia el Este de la Puerta Oeste; 800 m hacia el Este del Templo Laxmi Narayan, se encuentra la plaza principal que organiza el Templo Chaturbuhj, el Templo Ram Raja y otros palacios y jardines; 100 m hacia el Este de la plaza principal, en la intersección entre los dos ejes Este-Oeste y Norte-Sur, se encuentra el centro comercial que se continúa en el puente de 80 m de longitud y 7m de ancho y vincula el continente con la fortaleza-isla. El eje Norte-Sur, paralelo a la costa del Río Betwa, organiza el tejido urbano y vincula el ingreso norte de la ciudad con los cenotafios que se encuentran sobre la costa del río, al sur de la ciudad. Este eje es la continuación de la Ruta 35 que se une con la Ruta 75, (10km al norte de la plaza principal), una de las rutas principales de India, ya que vincula Delhi, Jhansi y Agra.

4. El significado de la localización

Orchha está emplazada en la costa Oeste del río Betwa y rodeada de una ondulada topografía al Este y al Sur. Montañas y río serán esenciales para la decisión del emplazamiento estratégico de la ciudad desde el punto de vista militar y de supervivencia, siendo el río un recurso natural inescindible y las montañas, una defensa natural innegable. Sin embargo, ambos, montaña y río, son también significativos por el lugar que ocupan en la mitología hindú.

En primer lugar, el río Betwa es tributario del río Yamuna, que por su parte, es el segundo en importancia de los tres ríos sagrados de la mitología hindú: el Ganges, el Yamuna y el Saraswati. Además, el río Betwa es mencionado en la leyenda de Mahabharata como Vetravati, también conocido como Shuktimati, como el río donde los restos de la dinastía Chedi descansan. Asimismo, la proximidad de la población al río está íntimamente ligado al Mito del “Mar de Leche”, en donde se establece que los ríos tienen vida o son animados y limpian los cuerpos de las malas energías, proveyendo un escenario propicio para bautismos y sacrificios.

Las investigaciones realizadas por Dharam Kambo en su libro Orchha (1984) determinan que la situación de la fortaleza-isla que contiene los palacios Ram Raja y Jehangir y el jardín Raj Praveen Mahal, no es una condición natural, lo que sugiere una operación de modificación artificial del territorio para amplificar el efecto escenográfico y simbólico del monte surgiendo desde el agua. De hecho, esta operación artificial es una referencia deliberadamente simbólica que trae a colación el mítico Monte Merú, la montaña sagrada, el Axis Mundis de la mitología hindú, y el Mar de Leche rodeando al monte, fenómeno que puede verse en muchas otras obras, como por ejemplo Angkor Wat en Cambodia.

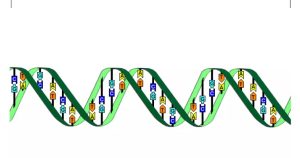

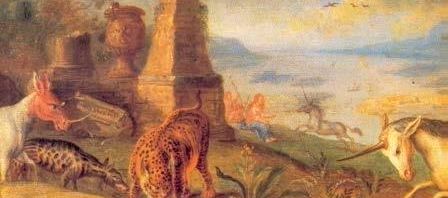

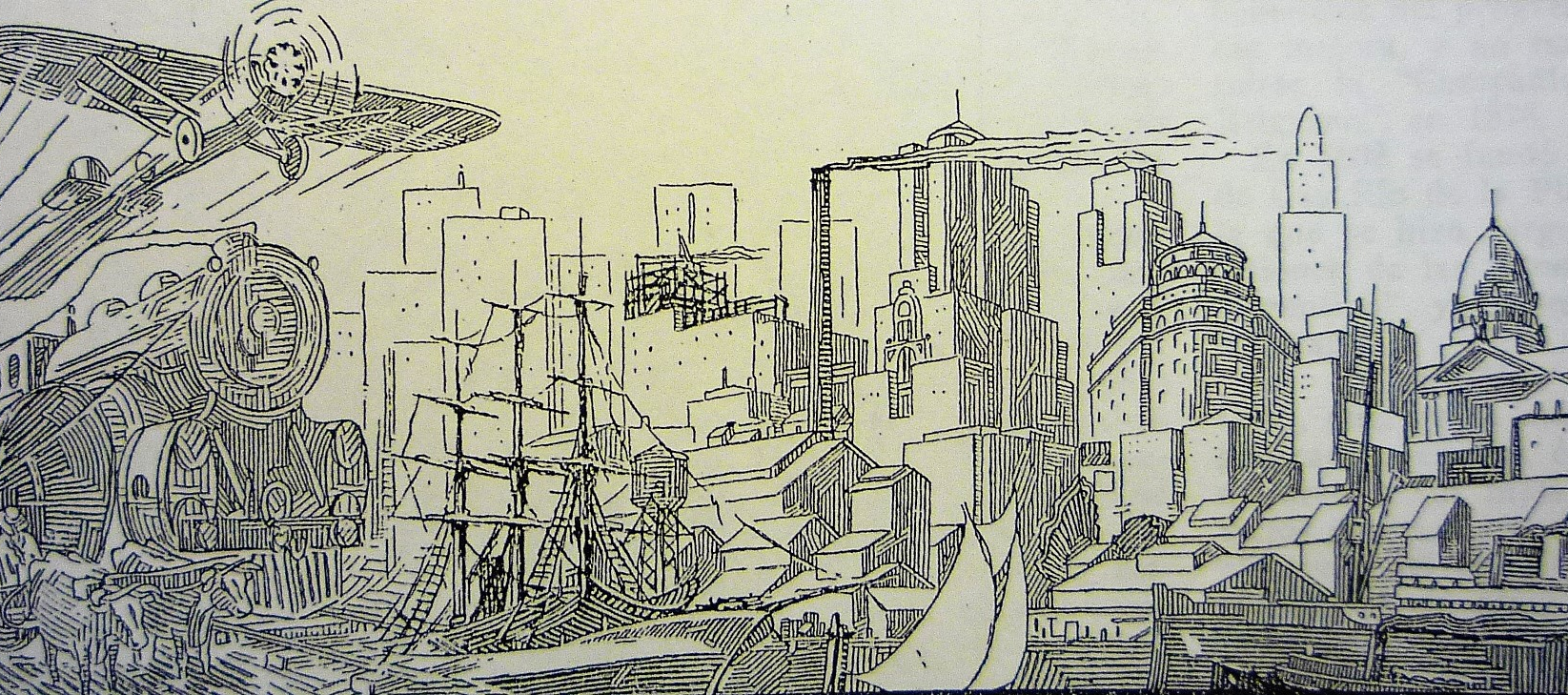

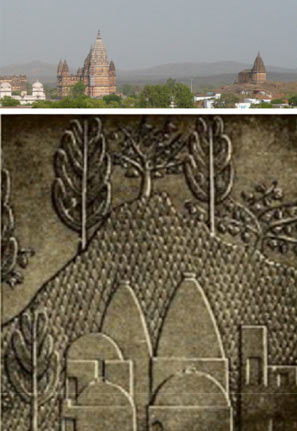

En segundo lugar, el hecho que la ciudad esté rodeada de una topografía ondulada, y que haya una importante loma a 5 km. hacia el Este del fuerte, también es significativo desde el punto de vista mitológico. Como veremos más adelante, el Este es el lugar de Brahma, el Creator y es también el punto de partida del rito circunvalatorio de Brahma, representado por el sol naciente. En consecuencia, los edificios aparecen como figuras con la montaña de fondo, y el sol emergiendo por sobre las montañas. Dutt y Havell coinciden en que este fenómeno, que se repite en algunas ciudades de la India, proviene de la cultura Aria. Binode Bihari Dutt, en su libro Town Planning in Ancient India (2009), asegura que ésta es una composición derivada del libro sagrado Silpa Sastras que tiene como finalidad que los palacios y las ciudades reciban el beneficio del sol al amanecer. Por su parte, en su libro The history of Aryan rule in India, from the earliest times to the death of Akbar (1918), E. B. Havell muestra una imagen extraída de los libros sagrados, donde puede observarse claramente la relación entre el fuerte, o sitio natural del rey y las montañas como fondo con un sikhara en la cima, el árbol de la rueda de la vida en contraste con el ciprés, el árbol de la eternidad.

Arriba: Imagen: Hans Hock, Profesor Emérito del Departamento de Lingüística de la UIUC.

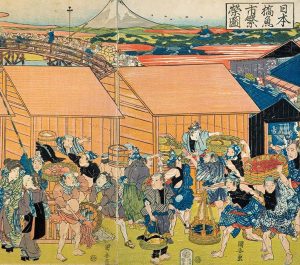

Abajo: E.B. Havell. The history of Aryan rule in India, from the earliest times to the death of Akbar.

(London: Harrap, 1918), 82.

5. Geomancia y Geometrías sagradas

El mecanismo visual que conecta los tres niveles del cosmos tiene como primera estrategia la localización y alineación de los edificios de acuerdo a la combinación de la topografía con las geometrías sagradas. Este mecanismo recibe el nombre de geomancia.

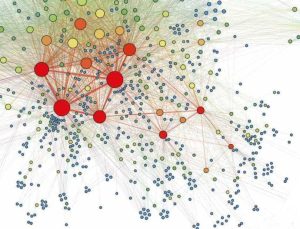

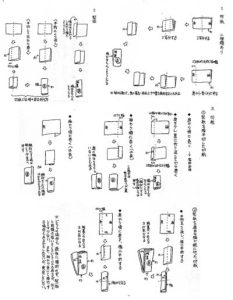

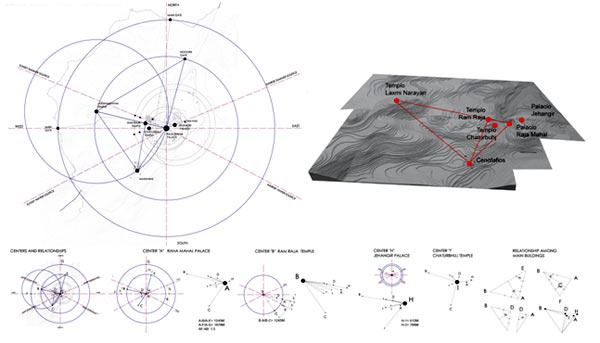

El centro de la geomancia de Orchha es el Palacio Raja Mahal, localizado en el punto más alto de la fortaleza-isla. Desde este centro, parten una serie de círculos, triángulos isósceles y los ejes que organizan las posiciones de los edificios. Estos últimos se corresponden con los puntos cardinales Norte-Sur, Este-Oeste y el amanecer y el atardecer en los solsticios de invierno y verano. El primer y más grande círculo define el contorno del muro de defensa y sus puertas están localizadas en la intersección entre la circunferencia y los ejes. El que ambos, el Palacio Raja Mahal Palace y el muro de defensa, fueran los primeros elementos en ser construidos por Ruda Pratap, tiene una significación especial como primer gesto fundador del territorio. El segundo círculo, por su parte, define la localización del Templo Laxmi Narayan en su intersección con el punto más alto de la topografía al Oeste y la bisectriz del triángulo formado por el eje Este-Oeste y el eje en dirección al atardecer del solsticio de verano. La puerta Norte interior (o segunda puerta) se encuentra en la intersección del segundo círculo, formando un triángulo isósceles con el Palacio Raja Mahal y el Templo Laxmi Narayan. El Templo Ram Raja está alineado con el Templo Laxmi Narayan y el Palacio Raja Mahal, siguiendo la dirección del eje del atardecer en el solsticio de verano. El Templo Chaturbhuj se encuentra alineado, enfrentado y casi a la misma altura que el Palacio Raja Mahal, siguiendo el eje Este-Oeste. El Palacio Jehangir Mahal está localizado en el punto más alto de la fortaleza-isla y alineado con el Palacio Raha Mahal, siguiendo el eje del amanecer en el solsticio de verano. Además, el Templo Jahangir contiene la Puerta Este de la ciudad, en la fachada Este del edificio, señalada con esculturas de elefantes y otras figuras mitológicas.

Imágenes A y C: Ana Valderrama, 2012; B: Hans Hock, 2009

Asimismo, los cenotafios están localizados al Sur y en la cota más baja del territorio, siguiendo la bisectriz del triángulo formado por el eje Norte-Sur y el eje del atardecer en el solsticio de invierno, intersectando con el círculo con centro en el Templo Laxmi Narayan y construyendo un triángulo isósceles con el Palacio Raja Mahal. Los cenotafios, además construyen un triángulo isósceles con el Palacio Raja Mahal y el Templo Ram Raja. Cuatro templos menores, Kanlyaja Ka Mandir, Lalaji Ki Haveli, Radhika Ramana Mandir, Rachuyanshi Hani Mandir se encuentran localizados en pequeñas lomas, formando un triángulo isósceles con el Palacio Jehangir.

La estrategia de geomancia llevada adelante por los arquitectos de esa época en Orchha impresiona por la precisión y dispara inevitablemente la pregunta de dónde proviene ese conocimiento. En su libro Town Planning in Ancient India (2009), Binode Bihari Dutt propone que el conocimiento sobre la planificación del territorio y la arquitectura de la cultura hindú proviene de antiguos documentos indo-arios como el Silpa-Sastras y el Manasara. Havell (1918) asegura que los documentos hindúes sobre planificación de ciudades y construcción de templos y palacios incorporaron los ritos que habían sido concebidos en el período védico, informando al territorio físico con elementos simbólicos del conocimiento indo-ario como la cruz cósmica, la rueda de la vida y la flor de loto de cuatro pétalos.

El libro Architecture of Manasara (1934), traducido del original en Sánscrito por Prasanna Kumar Acharya, define a la ciudad como “Vastu”, el lugar donde residen los hombres y los dioses. Éste incluye el territorio (dhara), los edificios (harmya), las vías de circulación (yana) y los lugares de descanso (paryanka). El Manasara también revela que la acción de planificar y diseñar es una acción sagrada y vinculada estrechamente con la mitología y el cosmos. Además, en consonancia con este texto, el planeamiento sería un saber que tiene sus orígenes en el mito de Brahma, creador y protector del universo, la deidad que otorga sabiduría a los artistas sobre la tierra. De acuerdo a la mitología, Brahma creó a los arquitectos celestiales a los que llamó Visvakarma, Maya, Tuashtar, o Manu y los dotó con poderes extraordinarios. Para el Manasara, todos los arquitectos sobre la tierra responden a los designios y señales de Brahma a través de un mecanismo hereditario. La secuencia hereditaria es explicada por Dutt de la siguiente manera: “Brahma enseñó a Visvakarma, Visvakarma a Maya y así sucesivamente.” (DUTT, 2009:6).

Paralelamente, en su libro The history of Aryan rule in India, from the earliest times to the death of Akbar (1918),E. B. Havell asegura que los antiguos arquitectos utilizaban las geometrías derivadas de los rituales sacrificiales “para encontrar los lugares auspiciosos para cada elemento.” (HAVELL, 1918:26). Por ejemplo, los arquitectos trazaban la forma de la ciudad de acuerdo con las figuras del rito sacrificial védico llamado Paramasayika, en el cual era necesario resolver operaciones geométricas como la cuadratura del círculo. Otra relación que se puede establecer es con los campos fortificados de los primeros invasores arios, en los cuales se construía un claustro rectangular, orientado hacia los cuatro puntos cardinales y dividido por dos calles principales que se cruzaban en el espacio “vacío” central. De esta manera, los ejes Este-Oeste y Norte-Sur organizaban el tejido urbano y la posición de las puertas del muro fortificado perimetral. Asimismo, conectaban la ciudad con las otras poblaciones con las que ésta comerciaba. El centro cívico y religioso se ubicaba en la intersección de los dos ejes, siendo éste el Axis Mundis. De este modo, la estrategia de planificación vinculaba estrechamente el macrocosmos (cielo) con el microcosmos (ciudad), en donde la ciudad devenía ese lugar que contenía y manifestaba físicamente los mensajes sagrados.

Los círculos comprendidos en el esquema de composición de Orchha podrían ser asociados con la tradición del brahamánico ritual de Sandhya. En consonancia con este punto, Havell (1918) asegura que la planificación de los asentamientos arios empezaba por la definición del perímetro circular, como manifestación del rito circunvalatorio llamado Pradakshina, que representa el recorrido del sol en el cielo, la rueda de la vida y la muerte. Este rito se trasladaba también a la configuración de los espacios interiores de los templos. Havell (1918) también sostiene que el Kautiliya-artha-Sastra, uno de los más antiguos libros sobre política y sociología, establece los nombres de las cuatro puertas principales de la ciudad, así como el significado de la localización los edificios en las ciudades Arias. De acuerdo con el Kautiliya-artha-Sastra, la puerta Este estaría dedicada a Brahma, el Creador y debía ser el punto de partida del rito circumbalatorio, coincidente con el amanecer. En el caso de Orchha, el Palacio Jehangir está localizado en el extremo Este del eje Este-Oeste y su puerta Este, jerarquizada por su decoración, se podría relacionar con la figura de Brahma, el Creador. Resulta elocuente vincular ambos elementos dado que las dinastías Burdelas se decían descendientes directos del Sol. La puerta Sur es dedicada a Vishnu, que representa el agua y el sol al atardecer. En Orchha, esta puerta coincide con la ubicación de los cenotafios, estratégicamente colocados para ser duplicados y bendecidos por el río Betwa. La puerta Oeste, consagrada a Yama, representa el fin del rito circunvalatorio, donde la rueda de la vida vuelve a comenzar, y es el lugar donde se ubica el templo Laxmi Narayan. La puerta Norte está dedicada a Senapati o Karttikeya, el dios de la guerra. Orchha tiene dos puertas consecutivas localizadas al Norte: la del muro de defensa y la interior. Esta estrategia de repetición podría haber sido utilizada con propósitos militares y también como protección para las guerras.

De esta manera, se intentó explicar el significado de los círculos, los ejes y la ubicación de las puertas y edificios en Orchha, de acuerdo con las geometrías sagradas, los ritos y los mitos. Sin embargo, la presencia de triángulos en la composición es difícil de encontrar en los libros sagrados. Efectivamente, se puede constatar que el Silpa-Sastras refiere rectángulos, cuadrados y círculos y sugiere que el diseño de los edificios y ciudades debe basarse en el mandala vastupurusha, el diagrama místico de la arquitectura del Hombre que representa el esfuerzo de Brahma y otros dioses por darle forma a lo informe del caos. En consonancia con el Manasara, la ciudad debía ser dividida en áreas delimitadas por una progresión matemática donde, además, cada una de ellas tenía un significado simbólico y una función. Asimismo, los edificios debían construirse como claustros cuadrados, con un espacio “vacío” en el centro, lugar donde residían los dioses. Sin embargo, estas reglas del Manasara se vuelven débiles en Orchha, ya que se pueden reconocer algunos rasgos del mandala, como los círculos concéntricos y los ejes, pero no se observan rastros de esta distribución del conjunto urbano a partir de una progresión matemática tal como lo sugiere este libro. En los edificios de Orchha, las reglas del mandala se vuelven débiles también, al punto de que G.H.R. Tillotson, en su artículo “Orchha and Datia: Experiments in Symmetrical Planning”expone que están tan distorsionadas que “lucen como mandala, pero no lo son.” (TILLOTSON, 1987:71-83).

Existen otras fuentes bibliográficas que podrían arrojar luz a la presencia de los triángulos en la planificación de Orchha. En “Mandala, Yantra, and Cakra: Some Observations” (2003), Gudrun Buhnemann define el término mandala de la siguiente manera: “En las tradiciones tántricas el término mandala refiere frecuentemente a un espacio con una estructura espacial que es delimitada por una línea de circunferencia, un cuadrado o un triángulo y dentro del cual las deidades son invocadas a través de mantras.” (BUHNEMANN, 2003:13). Judit Tôrzôk, en su artículo “Icons of inclusivism: Mandalas in some early Saiva Tantras” (2003), explica que existen tres tipos de mandalas que se corresponden con diferentes ritos: el mandala principal, cuya figura es el cuadrado; el mandala circular vartula, utilizado para ritos de propiciación de prosperidad y paz; el mandala circular ardhacandra, utilizado para el rito de Candesa para propiciar buena fortuna; y el mandala triangular trikona, utilizado para la magia negra. Por su parte, Amita Sinha, en “Landscapes and the Ramayana Legend” (2006), analiza la presencia de triángulos en la planificación de las ciudades de Chitrakuta y Kishkindha revelados por Rana P.B. Sighn y Mc.Kim Malville. Sinha asegura que el triángulo es una figura sagrada sin ícono asociado llamado yantra, y es utilizado como un diagrama místico para la concentración en la meditación. De acuerdo a Sinha, en Chitrakuta y Kishkindha los triángulos son utilizados para direccionar la visual hacia los elementos sagrados o edificios que funcionan como hitos en el paisaje. El yantra, como el mandala, consiste en un espacio o diagrama con una estructura especial que se utiliza para atraer poderes supernaturales. La diferencia entre yantras y mandalas reside aparentemente en escala y duración. Además, el yantra se puede vincular con el dominio de una sola deidad, mientras que en el mandala, las deidades están ubicadas de acuerdo al rango de importancia en el rito y son usados para ceremonias públicas donde todo el cosmos se hace presente. Los mandalas son generalmente utilizados para ritos temporales, suelen ser efímeros y en múltiples ocasiones son destruidos al finalizar el rito (por ejemplo el mandala que construyen todos los años los monjes budistas en el templo Mahabodhi en Bodh Gaya; el mandala se construye con arenas de colores y luego es destruido y esparcido al río); mientras que los yantras son generalmente perennes y construidos con materiales permanentes como el metal. Existen muchos yantras construidos por triángulos tridimensionales ya que remiten a la forma de la montaña sagrada Monte Meru. Por ejemplo, de las descripciones de Gudrun Buhnemann en Mandalas and Yantras in the Hindu Traditions (2003) se pueden relevar los yantras llamados Meru Prishth; son generalmente placas metálicas repujadas donde sobresale de la superficie una pirámide tridimensional; los Yantras Patals son similares, pero la montaña está escavada, como negativo del material; y los Yantras Meru-Prastar representan una montaña también, pero están compuestos por pequeñas piezas que conforman el volumen (Gudrun Buhnemann, Ed. Mandalas and Yantras in the Hindu Traditions. Leiden: Brill: 2003). En resumen, resulta oportuno sostener que los triángulos podrían haber sido utilizados en la planificación de Orchha para auspiciar magia negra, para enmarcar y focalizar edificios sagrados como hitos en el paisaje, y/o para proyectar el mítico Monte Merú en la tierra. No obstante, se podrían establecer otras asociaciones del triángulo en la mitología hindú, como el símbolo de las fuerzas femeninas; el origen del dharma, o lugar donde todas las cosas fueron originadas; agua; Visnu; fuego; Nevar, el dios de la música, la danza y el teatro; el número tres y todos los conceptos tripartitos de la cosmovisión hindú.

6. La transferencia de los mensajes

La hipótesis de este trabajo gira en torno a que existen tres capas (o “layers”) en Orchha, que dan lugar a la transferencia de los mensajes desde el macrocosmos al microcosmos, en tres niveles en altura y coinciden con los tres niveles de la cosmovisión hindú proveídos por Rachel Leibowitz (2012), donde Arupadhatu, consiste en el más alto nivel de ascensión espiritual, el lugar de lo informe; Rupadhatu, el nivel intermedio o lugar de las formas; y Kamadhatu, el lugar del deseo (History of World Landscapes, Landscape Architecture 314 / 513. University of Illinois at Urbana ‐Champaign. Department of Landscape Architecture. Spring 2012. Rachel Leibowitz, Ph.D., Visiting Instructor).

El nivel superior(Arupadhatu, el sitio de lo informe)es el lugar donde las geometrías sagradas(círculos y triángulos isósceles), los cuatro ejes (correspondientes a los puntos cardinales y al amanecer y atardecer en los solsticios de invierno y verano) son transferidos a la tierra y al sitio de los hombres a través de estrategias de visualidad darshan, o “mirada auspiciosa de lo divino” (ECK, 1981: 323-344) que significa observar y ser observado por una deidad presente en una imagen o en un lugar. Es decir, una vez que los edificios son emplazados y vinculados unos con otros a través de la estrategia de geomancia, empiezan a tener lugar estrategias visuales tales como enmarcado de edificios a la distancia, alineamiento de balcones y ventanas, perforación de muros, construcción de chactris (pabellones abiertos en su perímetro, de forma octogonal y cuadrada y con cúpulas) y jaalis (especie de protección porosa delante de las ventanas construida con piedras perforadas) para la observación (darshan) del paisaje y sus hitos. Efectivamente, desde el Templo Laxmi Narayan, emplazado al Oeste y en la parte más alta del territorio, se puede establecer una conexión visual (ver y ser visto por un objeto con reverencia) de todo el conjunto y entender o hacer consciente las relaciones entre los edificios. Asimismo, el Palacio Raja Mahal y el Templo Chaturbuhj Temple se encuentran al mismo nivel y uno enfrente del otro, cruzando el canal y las ventanas más altas de ambos edificios están alineadas. Desde la terraza del Templo Chaturbuhj se puede abarcar una vista de 360º de todo el territorio, mientras que desde la terraza del Palacio Raja Mahal se puede observar el sector Oeste de la ciudad, incluyendo los cenotafios ubicados al Sur. Desde el Templo Jahangir la mirada puede divisar el alineamiento del Palacio Raja Mahal, el Templo Chaturbuhj y el Templo Laxmi Narayan así como otros templos menores y jardines dentro de la fortaleza-isla. Es decir, la experiencia de visualidad o darshan tiene lugar en el nivel más alto de los templos y palacios, cuya asociación con Arupadhatu es innegable, y donde las personas y los edificios recibirían no sólo los beneficios de las vistas sino también la manifestación física de las geometrías sagradas.

B: desde el Templo Laxmi Narayan, Imagen: Hans Hock, 2009.

El nivel intermedio(Rupadhatu, el lugar de las formas) se despliega al nivel de la ciudad, de la vida cotidiana. Los mensajes son transmitidos también a través de estrategias de visualidad, pero, en este caso, las estrategias están más ligadas a cuestiones fenomenológicas. Es decir, las geometrías sagradas y la percepción del orden subyacente del conjunto urbano se desdibujan y los edificios deben ser descubiertos a través de una experiencia corporal de caminar a través de los caminos laberínticos del tejido urbano. Uno de los efectos fenomenológicos más importantes es el juego estratégico de distinguir, y a la vez poner en el mismo nivel de valoración, los edificios sagrados de los profanos al iluminarlos o colocarlos a contraluz de acuerdo al momento del día. Es así como los templos son iluminados durante el amanecer y se perciben a contraluz durante el atardecer, mientras que los palacios se perciben a contraluz en el amanecer y se ven iluminados al atardecer. Los cenotafios, por su parte, actúan del mismo modo que los templos, pero además se ven particularmente amplificados en su manifestación al atardecer, a través del espectáculo de percibirse a contraluz y, simultáneamente, duplicados y reflejados en el agua. Esta estrategia de luz-contraluz podría ser pensada como una manifestación física de Sanhya, el ritual de Brahma que se realiza todos los días al amanecer, al atardecer y al anochecer. En este sentido, Havell (1918) asegura que Sandhya, como muchas otras figuras que hemos analizado, proviene de la religión aria practicada como símbolo del poder del universo que gobierna las fuerzas de la naturaleza. Por esta razón, los edificios son diseñados como figuras en el paisaje. Es decir, el dibujo de la silueta, la superficie como pantalla de proyección de la luz y la oscuridad, y los ritmos en el paisaje podrían haber tenido más importancia que el diseño volumétrico de los edificios. Tillotson manifiesta una desilusión respecto a la apariencia exterior y a la composición volumétrica de los edificios afirmando: “Poco se puede decir de la apariencia exterior de los palacios, siendo que los arquitectos parecerían no haber estado preocupados con el exterior…Los arquitectos hicieron apenas un pequeño esfuerzo por sobrepasar el nivel del muro de la fortaleza.” (TILLOTSON, 1987:74). Sin embargo, observando los edificios como parte indivisible del paisaje, se puede concluir fácilmente que las torres y las cúpulas han sido diseñadas en su tamaño y posición para construir un ritmo en el territorio. De igual manera, cabe destacar que los bordes de los muros perimetrales y las terrazas de los edificios están pensados para dejar una línea de marca artificial en el territorio, mientras que el juego de llenos y vacíos en las texturas de las barandas de los balcones y los chactris amplifican el efecto bi-dimensional.

El nivel inferior(Kamadhatu, el lugar del deseo) es el sitio donde la estrategia de visualidad se manifiesta a través de su doble relación táctil (snana) y visual (darshan) con el río Betwa. Como se expuso anteriormente, el río Betwa tiene una significancia importantísima en las mitologías hindú y aria, siendo, además el agua un elemento sagrado y con vida, capaz de extraer las malas energías de los cuerpos. Sinha y Ruggles indican: “snana es bañarse, y es un modo de relacionarse con el río en el cual la acción (y sensación) de tocar el agua, sumergirse y emerger de ella adquiere en sí misma un valor ritual. En el baño, uno se despoja de papa (pecados) y alcanza punya (sabiduría espiritual). Bañarse al atardecer tiene un valor ritual más profundo, siendo especialmente significativo en los festivales marcados por la aparición de específicas constelaciones.” (SINHA y RUGGLES, 2004:144). Asimismo, la relación visual (darshan) con el río está contenida no sólo en la interacción de los hombres con el agua, sino también de los edificios con el río. Por ejemplo, los cenotafios están ubicados intencionalmente en la costa para amplificar la experiencia visual en la cual los edificios se perciben flotando, emergiendo del río y reflejados al mismo tiempo. Este espectacular efecto adquiere especial importancia al atardecer, haciendo visible el inicio y la culminación del recorrido del sol durante el día en el paisaje, conectando el cielo y la tierra en la superficie del agua. Es decir, el río es la deidad que despoja a los hombres de los pecados, representa el marco donde el cielo y la tierra se fusionan, y es el lugar donde el rito circunvalatorio de Brahma termina y empieza de nuevo en un movimiento cíclico (ver imagen inicial).

7. Reflexiones finales

En primer lugar, en el presente trabajo se intentó poner de manifiesto algunos aspectos en lo relativo a la sofisticación que la cultura hindú tenía ya a los inicios del S. XVI en materia de planificación y diseño de ciudades y edificios. Como resulta de esta investigación, se puede reconocer la existencia un conocimiento amalgamado, integral e interdisciplinario que actualmente está contenido en las ingenierías, la arquitectura, el planeamiento y la arquitectura del paisaje. De hecho, la planificación de los conjuntos urbanos de esta época, como el caso de Orchha no pueden ser entendidas sino en esta relación donde topografía, hidrología, emplazamiento, diseño de edificios y mitología son elementos inseparables. Hemos trabajado sobre la hipótesis de que visualidad y cosmovisión, actuando complementariamente podrían haber sido las estrategias para unificar las demás disciplinas que envuelve la planificación de ciudades y territorios, y el diseño de los edificios. Estos últimos han sido estratégicamente localizados y diseñados para recibir desde adentro hacia afuera los mensajes de las geometrías sagradas y, desde afuera hacia adentro, establecer una composición rítmica en el territorio como figuras en el paisaje.

En segundo lugar, Orchha constituye un ejemplo de una cultura que entiende lo sagrado y lo profano como aspectos que se informan y se complementan, y en definitiva, son inseparables. A través de este pequeño estudio, hemos visto cómo las mitologías y los rituales sagrados, la cosmovisión de una cultura, pueden devenir en reglas para el planeamiento y el diseño de edificios. Los tres, territorio, ciudad y edificios, se constituyen como manifestaciones físicas de lo sagrado y vehículos para la trasmisión de mensajes a través de estrategias de visualidad (darshan + snana). Es decir, estas estrategias de visualidad son responsables de conectar los cuerpos con lo sagrado, el cielo con la tierra, los tres niveles de la cosmovisión hindú (macrocosmos, mesocosmos y microcosmos) y los tres niveles del camino hacia iluminación espiritual (Arupadhatu, el lugar de lo informe, Rupadhatu, el lugar de las formas, y Kamadhatu, el lugar del deseo).

Quizás este modo de entender una práctica interdisciplinaria y, en definitiva este modo de estar en el mundo, donde lo profano y lo sagrado tienen una íntima relación, es todavía difícil de comprender desde la cultura occidental, que es, en sí misma disyuntiva (en el pensamiento unitivo, lo bueno, lo bello y dios son la misma cosa, mientras que el pensamiento disyuntivo tiende a separar los conceptos y lo sagrado es diferente de lo profano). Sin embargo, el hecho de haber estado personalmente en el lugar, es decir, comprometida corporal e intelectualmente con el lugar (territorio y gente) y el hecho de haber escrito este trabajo con el aporte de Amita Sinha, reconocida intelectual de origen hindú e inacabable fuente de conocimiento, han proveído cierta legitimidad en la interpretación de los datos para este trabajo.

Para finalizar, esperamos que este trabajo, junto con el “Plan de Recuperación y Restauración del Patrimonio Cultural de Orchha”, contribuya a la comprensión y valoración de Orchha como patrimonio cultural de la humanidad, abra caminos para las futuras acciones de puesta en valor, conservación y restauración del paisaje en su dimensión cultural y física, y que a la vez incluyan el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, en definitiva, los legítimos herederos y constructores de este paisaje.

AV c/AS

La autora es Arquitecta (FAPyD-UNR), profesora e investigadora. Profesora titular en el Area de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico 1, 2 y 3, y docente del Taller a cargo del Arq. Marcelo Barrale (Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario (UNR)). Se desarrolla como responsable de proyectos urbanos y territoriales en la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, donde actualmente es Jefa de Departamento de Coordinación Distrital. Es Codirectora Editorial y Directora de Arte de la revista Matéricos Periféricos. Es Becaria Fulbright y se encuentra cursando estudios de postgrado en el Department of Landscape Architecture, College of Fine and Applied Arts, University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC). Contacto: [email protected]

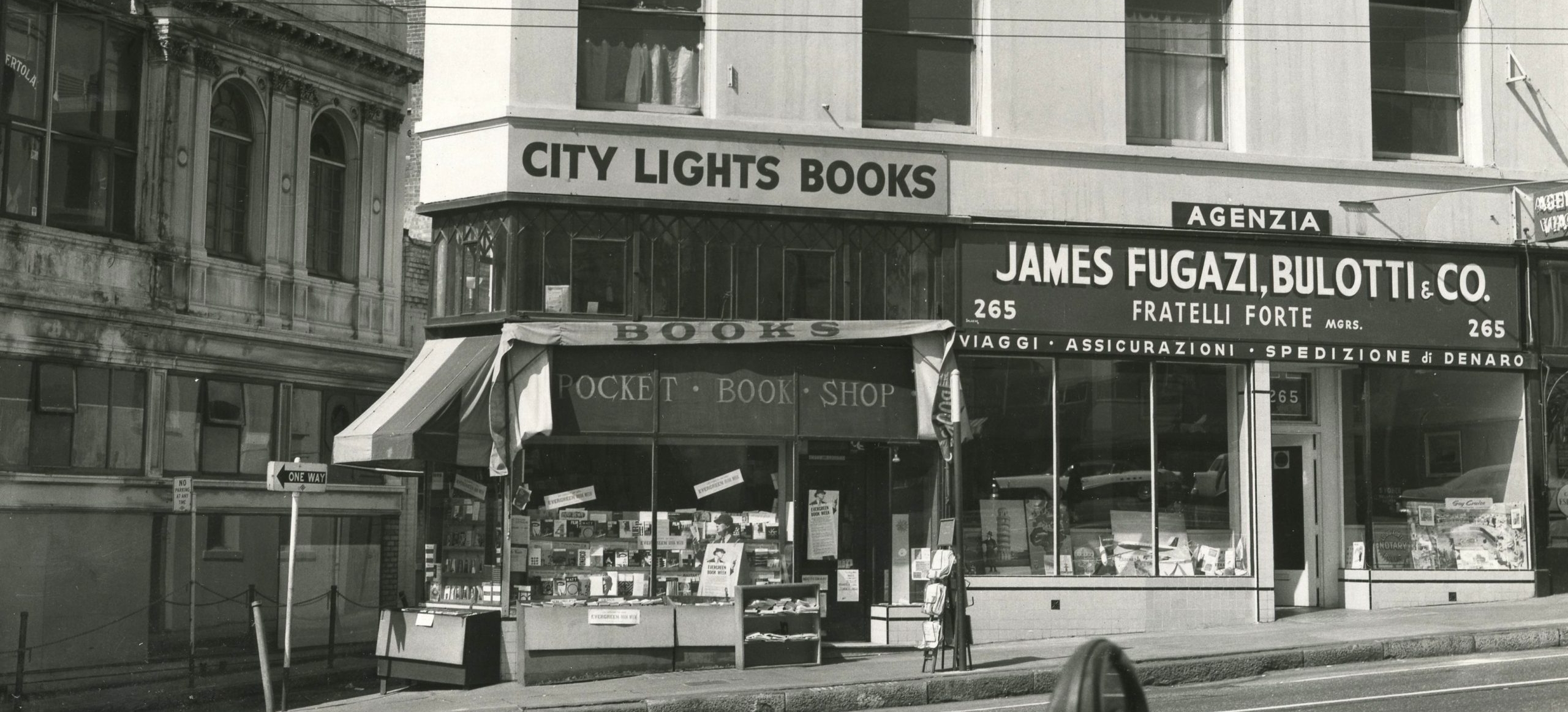

De su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 82 | Arquitectura de las ciudades

Sueños de plaza | Refundación poética y afectiva del paisaje cultural de Rosario | Ana Valderrama

Amita Sinha es Arquitecta (University of California at Berkeley), Profesora en el Department of Landscape Architecture en la University of Illinois at Urbana Champaign, Estados Unidos. Es autora de Landscapes in India: Forms and Meanings (University Press of Colorado, 2006).

El Mahabharata es un libro que cuenta la historia de los Kurus y Pandavas, dos ramas de las dinastías hindúes que gobernaron el territorio de los valles de los ríos Yamuna y Ganges antes de la invasión iraní (Kisari Mohan Ganguli trans. The Mahabharata of Krishna-Dwaipayana Vyas. 1883- 1896, libro 1, seccción 63, página 124-130). El libro además explica los mensajes cósmicos y morales, así como la idea del dharma, que se refiere a un destino “escrito” que tienen todos los hombres, por el cual cada persona tiene un rol en la familia, una ocupación y una imagen. Por ejemplo, en The Rajput Palaces,Tillotson asegura que el emplazamiento de Udaipur, la capital Rajput posterior a la Toma de Chintor por Akbar en 1567 fue elegido por sus asociaciones mitológicas: “Sin embargo, el sitio fue elegido no solo por sus defensas naturales, las montañas Aravilli, sino también por las antiguas asociaciones mitológicas. De hecho Udaipur está solo a 3 millas del antiguo sitio de Ahar, donde se establecieron los ancestros de los Ranas de Udaipur” (G.H.R. Tillotson, “Amber and Udaipur. The developed theme”. En The Rajput Palaces. The development of an architectural style, 1450, 1750. New Haven and London: Yale University Press, 1987, 88).

Sobre India, ver también en café de las ciudades la serie Incredible India, por Laura Wainer:

Número 78 | Lugares

Incredible India (I) | Crónicas de un país múltiple | Laura Wainer

Número 79 | Lugares

La Mega-ciudad dual – Experiencias en Mumbai y Delhi | Incredible India (II) | Laura Wainer

Número 80 | Lugares

Una cara y muchas cecas | Incredible India (III) | Laura Wainer

Número 81 | Lugares

Holly Benares: Varanasi | Incredible India (IV) | Laura Wainer

Número 82 | Lugares (II)

City Beautiful Chandigarh | Incredible India (V) | Laura Wainer

Número 83 | Lugares

Volver a Latinoamérica (a modo personal) | Incredible India (VI y final) | Laura Wainer

Bibliografía

Existe una considerable cantidad de bibliografía que estudia la influencia de las geometrías sagradas, los movimientos de los cuerpos en el peregrinaje, las mitologías y la cosmovisión en la planificación de las ciudades del mismo período, como por ejemplo Chitrakuta y Kishkindha. Entre la bibliografía más significativa podemos citar: Jai Pal Sighn, and Mumtaz Khan. “Saptadvipa Vasumati: The Mythical Geography of the Hindus,” in Mythical Space, Cosmology, and Landscape: Towards a Cultural Geography of India, ed. Jai Pal Sigh and Mumtaz Khan (New Delhi: Manak Publications: 2002), 9-29; y Amita Sinha, “Landscapes and the Ramayana Legend” in Landscapes in India. Forms and Meanings. (Colorado: University Press of Colorado, 2006), 73-86

BHAGWAN, D. 1980. Life and times of Maharaja Chhatrasal Bundela. New Delhi: Radian Publishers.

BUHNEMANN, G. Ed. 2003. Mandalas and Yantras in the Hindu Traditions. Leiden: Brill.

BOOK, W. Trans. 1981. Mahabarata. California: University of California Press.

DUBEY, D.P. y SIGH, R. P.B. 1994. “Chitrakut: The frame and Network of the Faithscape and Sacred Geometry of Hindu Tirtha,” en The Spirit of Power of Place: Human Environment and Sacrality, pub. 41, ed. Rana P.B. Sigh(Varanasi: National Geographic Society of India, 1994), 301-332.

DUTT, B. B. 2009. Town Planning in Ancient India. Calcutta: Thacker, Spink & Co.

ECK, D. 1981.“India’s Tirthas: Crosings in Sacred Geography,” History of Religions 20:4 (May 1981), 323-344.

HAVELL, E. B. 1918. The history of Aryan rule in India, from the earliest times to the death of Akbar. London: Harrap.

KAMBO, D. 1984. Orchha. Ed. Bhide, Rita. New Delhi: Vashima Printers.

NARAVANE, M. S. y Malik. V. P. 1999. The Rajputs of Rajputana: a glimpse of medieval Rajasthan. New Delhi: APH Publishing Corporation.

SIGH, R. P.B. 1994. “Varanasi Cosmic Order and Cityscape: Sun Images and Shrines,” Architecture + Design (Noviembre-Diciembre1994): 75-79.

SINHA, A. 2006. “Landscapes and the Ramayana Legend” en Landscapes in India. Forms and Meanings. (Colorado: University Press of Colorado, 2006).

SINHA, A y FAIRCHILD R. D. 2004. “The Yamuna Riverfront, India: A comparative study of Islamic and Hindu traditions in cultural landscapes,” Landscape Journal 23:2(2004), 141-152.

SINHA, A. 2008.“Forts on the sacred hill. Champaner-Padagadh in Bujarat”. Marg publications. 59:4 (2008), 60-74.

TILLOTSON, G.H.R. “Amber and Udaipur: The Developed Theme,” in The Rajput Palaces. The development of an architectural style, 1450, 1750 (New Haven and London: Yale University Press, 1987), 88-118.

TILLOTSON, G.H.R. 1987. “Orchha and Datia: Experiments in Symmetrical Planning,” en The Rajput Palaces. The development of an architectural style, 1450, 1750 (New Haven and London: Yale University Press, 1987), 71-87.

TÔRZÔK, J. 2003. “Icons of inclusivism: Mandalas in some early Saiva Tantras,” en Mandalas and Yantras in the Hindu Traditions, Gudrun. Buhnemann, Ed.(Leiden: Brill: 2003).