Llego al Estudio de Daniel Becker y Claudio Ferrari con mucho placer: la “cortada” Tres Sargentos es una de mis calles favoritas de Buenos Aires. Pero eso sería tema de para otra nota. Hoy me esperan los dos titulares de un estudio que crece a fuerza de concursos y talento.

Becker y Ferrari ocupan la planta baja de un edificio proyectado por Sánchez Lagos y de la Torre en clave de modernidad ecléctica de los ´30, al lado de otro edificio similar de Alberto Prebisch. Al entrar, el visitante se encuentra con un pequeño hall, y con la visión del ámbito de trabajo a medio nivel más abajo. Paso a una salita de reuniones, Becker y Ferrari se comentan las novedades del día, me invitan con un café, y comienzo con mis preguntas:

cdlc: Nos interesa en esta entrevista, a partir de vuestras experiencias concretas, conversar sobre la visión que como profesionales han desarrollado sobre la ciudad contemporánea, tanto en un orden general, como en el enfoque particular de cada una de las actuaciones (que en el caso de ustedes ha sido generalmente a partir de la participación en concursos en la Argentina y en el exterior, con gran cantidad de premios).

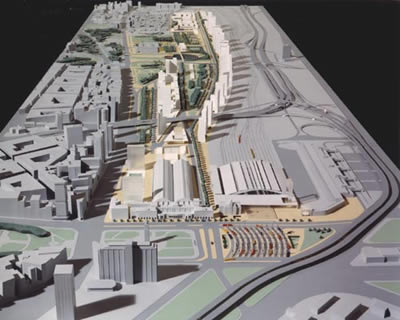

Daniel Becker: En general, vemos que muchas ciudades tienen problemas similares, que se convierten en específicos de acuerdo a cada situación. Hemos trabajado básicamente en Buenos Aires con varios proyectos urbanos: Retiro y Ciudad Universitaria, en conjunto con el estudio de Baudizzone – Lestard – Varas, el Masterplan para el área de Chacarita y La Paternal, el Riachuelo, Mataderos. También ganamos el concurso para el Parque Central de Mendoza, e hicimos otros concursos en Japón, Vietnam, Canadá, y dos concursos en Irlanda. Y en general los problemas son parecidos, pero con distintas especificidades para cada caso. Uno de los problemas fundamentales es la sustentabilidad: los proyectos urbanos deben ser factibles desde el punto de vista económico y medioambiental. No puede privar un aspecto sobre el otro. En Vietnam, si bien el primer premio se declaró desierto, el resto de los participantes optó por una visión más paisajística y no tuvo en cuenta los problemas concretos de crecimiento de la ciudad. En otros casos, se pasa al extremo opuesto y solo se tienen en cuenta los aspectos inmobiliarios, no los medio ambientales. En nuestro caso, algo en lo que siempre insistimos es que el espacio público sea conformado, y no quede como un desecho de los desarrollos privados. Ese es el eje sobre el que estamos trabajando: conformar y definir los espacios públicos.

Claudio Ferrari: Por ejemplo, la experiencia de Mendoza es un caso que se está poniendo en práctica, más allá de las especulaciones teóricas de otros casos, y podemos contar las cosas que están sucediendo concretamente en un modelo de gestión. Después de haber ganado el concurso, y de 3 años de trabajo, baja a la discusión política la cuestión de cómo deben ser los parques en la ciudad. Y se establece una dialéctica entre dos polos que se enuncian como slogans: parque verde y parque urbano. Esto se está discutiendo en los periódicos, en la legislatura, en los ámbitos vecinales, y es una discusión radical, que tiene todos los ingredientes propios de una revisión en la toma de decisiones sobre la creación de un parque.

Lo que muestra esta discusión es que sobre el espacio público la gente tiene una idea muy bucólica, casi infantil, un imaginario muy inocente donde todavía se pretende trasladar la naturaleza a la ciudad como si fuera una postal (olvidando los problemas de violencia urbana, la perdida de sentido de los espacios, los problemas de mantenimiento y de ocupación). En otros casos, hay una idea de incorporar en los espacios públicos toda la problemática actual de la complejidad en el uso de la ciudad: como se han funcionalizado el ocio y la recreación, donde ya no es factible pensar un espacio flexible en términos de no propuesta sino en términos de variedad de usos. También está la cuestión del medioambiente, que ha empezado a tener otra consideración en la gente, y esto incluso empieza a formar parte de una ingeniería impositiva con tasas de medioambiente, que regulan la participación en el uso de este tipo de espacios. El escenario de lo publico, en mi opinión, está hoy en una situación de hipótesis de conflicto, y para dirimir estas cuestiones no alcanza exclusivamente con la arquitectura y el diseño, como se pudo hacer hasta no hace muchas décadas. Hoy son otros los elementos que están en juego, y si bien el proyecto es solo una parte, es la instancia que puede aglutinar todas estas tensiones. En el caso de Mendoza, la discusión se hace con los paneles de proyecto expuestos en el lugar de debate.

cdlc: Esta discusión de Mendoza suena interesante, creo que es un debate muy contemporáneo y sobre todo en la Argentina: la que distingue entre espacio verde y espacio publico. No está muy clara cual es la diferencia entre ambos, o la forma en que se integran, ni que lo público tiene otras modalidades además de la del parque. Y además, que cada época tiene su modelo de parque. Los parques de principios de siglo XX en Buenos Aires tienen un objetivo y una ideología muy clara de integración urbana, incluso didáctica con respecto, por ejemplo, a la integración social de los inmigrantes…

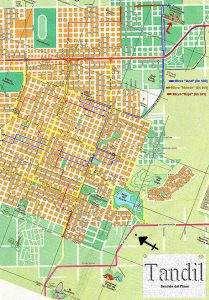

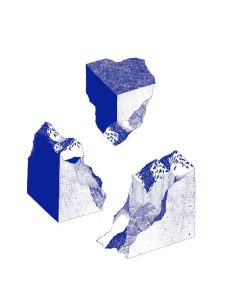

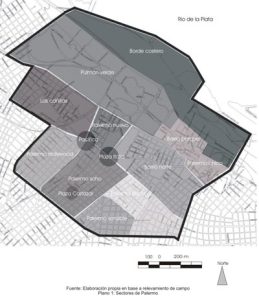

CF: El Parque Central de Mendoza es un concurso que ganamos asociados con Oscar Fuentes en el año 2000. Es un parque de 12 hectáreas en el área central de Mendoza, una ciudad que es un oasis en el desierto y donde todo el sistema de espacios verdes y de agua son fundamentales para su existencia. El parque no tiene solo un valor bucólico ni es solamente un problema paisajístico: es un problema de existencia de la ciudad, que por ejemplo, tiene el mayor índice de alérgicos en el país. Esas cosas se regulan a través de esta ingeniería: hacer un parque en ese lugar era una decisión de Estado, no solamente un aspiración municipal… Para su proyecto convocaron a un concurso nacional, y sería para analizar en otra ocasión el que los 4 primeros premios hayan sido de Buenos Aires: el arquitecto de Mendoza que fue premiado propuso un modelo de parque totalmente distinto, el modelo paisajístico “a la Thays” en el Parque San Martín de la misma ciudad. En ese proyecto, el referente de comparación empezó a ser un enorme parque con un peso muy grande, como es el San Martín en la ciudad de Mendoza, y trasladaron esta lógica a su proyecto de parque. Eso no era la idea del jurado, sino por el contrario, realizar un parque urbano.

En eso acertamos, porque esa pretensión coincidía con lo que nosotros pensábamos: que el Parque Central formara parte de del sistema urbano de espacios públicos de la ciudad, y de un sistema de relaciones de articulación con otras necesidades funcionales de la ciudad. No como un recorte paisajístico, sino como una propuesta de integración urbana. Por eso propusimos en ese espacio toda una operación urbana: la continuación de las vías de tránsito, la depresión de una avenida que pasa por el medio del Parque y se convierte en viaducto, el reciclaje de una situación preexistente que es la del ferrocarril, la tierra ferroviaria y los galpones ferroviarios que se mantienen. La idea involucra dos escalas: hay un paseo, una rambla pública de casi 600 metros de extensión con muchas actividades publicas (la plaza del reloj, juegos de niños, un lugar de jardines para estar, una confitería, un anfiteatro, toda una zona cultural de 10.000 metros cuadrados en la zona de los galpones, en definitiva un lugar de mucha actividad urbana), y un buffer, un cordón verde muy intenso alrededor para amortiguar el efecto sobre la trama urbana existente. Ese es el modelo de parque que propusimos. De toda esta discusión, lo interesante es que surgieron argumentos y consideraciones que no estaban presentes al principio, pero que verifican nuestras ideas. Por ejemplo, ¿cuánto va a costar el parque?: va a costar ochenta y seis centavos (menos de un peso, o treinta centavos de dólar), por contribuyente y por mes durante 10 años. No se considera el precio bruto de un parque sino una formula a través de la cual se beneficia un montón de personas, con muy baja inversión: es menos del 1% del presupuesto municipal.

cdlc: Y a su vez, ¿genera algún tipo de mayor valor en los bordes?

CF: Si, la Cámara Inmobiliaria de Mendoza hizo un estudio y comprobaron que el metro cuadrado de tierra en los predios linderos pasa de $ 140 a $ 190. Estas cifras, verificadas y con demanda real. Y además la estrategia inicial, sobre las 16 hectáreas de terreno disponibles, fue utilizar 12 para parque y 4 para vender como tierra para vivienda multifamiliar cuando esté terminado el parque. Con eso se repaga parte de la inversión, el resto se realiza con un crédito que se devuelve con esos 86 centavos de los que hablamos.

DB: En general lo que se confunde en esta discusión sobre espacio público, espacio verde y ciudad, es que no todo espacio verde es espacio público, y que hay espacios públicos que no son espacios verdes. Obviamente es imperioso el espacio verde en ciudades como Buenos Aires, pero ese espacio verde, si no está cualificado como público, no tiene sentido. Si uno contara todos los terrenos baldíos como lugar de tierra o espacios verdes, creo que la Buenos Aires tendría un excedente de espacios verdes, pero eso no es espacio publico…

cdelc: O por ejemplo los grandes vacíos, mas que espacios verdes, del sur de Buenos Aires. Esos boulevards espectaculares donde no pasea nadie…

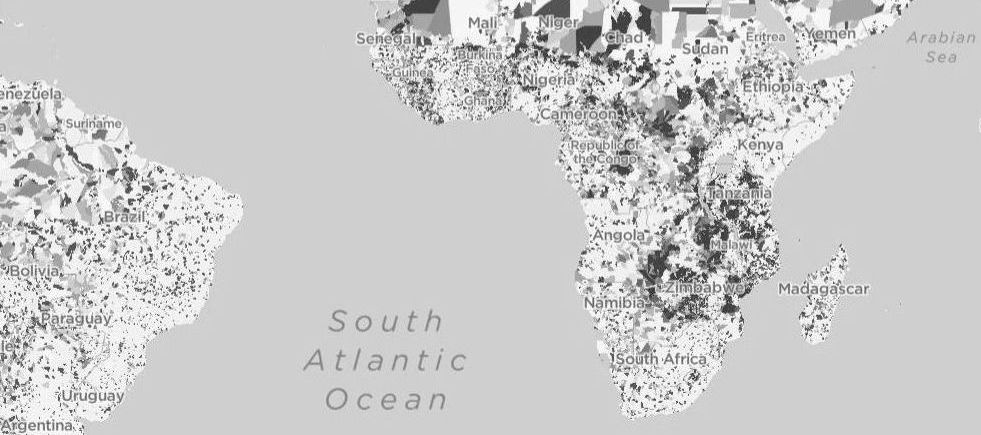

DB: …porque no tienen un uso desde el punto de vista público. Por lo tanto, no es posible pensar meramente en la creación de espacios verdes para que sean considerados como espacios públicos. Los espacios publicos que tienen características bucólicas, verdes (los ejemplos perfectos son el Central Park de Nueva York, o los bosques de Palermo en Buenos Aires), son exitosos cuando se los diseña como espacio publicos: paseos, plazas, espacios secos. Hay mucho de estos temas, en general, en nuestro trabajo. Un ejemplo es el concurso para Vietnam, cuyo programa pedía claramente la creación de 14 millones de metros cuadrados (algo así como 10 veces la superficie de Puerto Madero), previstos desde una postura de sustentabilidad para poder además realizar una gran cantidad de espacios verdes: se preveían 700 hectáreas. Y los proyectos presentados, más allá de que no cumplieron con las bases, planteaban más de la mitad de la tierra como espacios verdes sin cualificar, sin tratar. Uno de los jurados, mandó una nota al diario más importante de Saigón diciendo que no entiende por que los otros jurados eligieron proyectos que dejan grandes superficies de espacio verde por el hecho de dejarlo, sin cualificar los espacios públicos. Ahora crearon un problema, y la “pelota” está nuevamente en manos de las autoridades de Saigón y Vietnam, porque no saben que hacer, no tienen proyecto: de alguna forma, se ha vuelto a fojas cero. No hay ganadores, todas las propuestas eran muy bucólicas y verdes, pero realmente no había un concepto de ciudad, que integrara el espacio verde, el espacio público, y el desarrollo urbano. Al final todos son proyectos de ciudades que quedan en el dibujo.

Lo que dijimos en la memoria para Vietnam puede sintetizar de alguna forma lo que pensamos para la ciudad en general:

Pensamos que la ciudad tiene que tener identidad. Buenos Aires por ejemplo la tiene y es muy fuerte, no estamos partiendo de cero, pero cualquier propuesta que hagamos en Buenos Aires tiene que tener una identidad fuerte.

Pensamos que la ciudad tiene que ser sustentable desde el punto de vista económico: tiene que poder hacerse.

Pensamos que la forma urbana es importante: un buen ejemplo es el Central Park, nadie duda que es un parque muy definido, con bordes fuertes y situaciones internas.

Obviamente, es necesario integrar la ciudad a la estructura urbana de la región. Especificamente en Saigón, que es una zona con gran cantidad de canales, decidimos que era adecuado mantener eso como el carácter del sitio.

Lograr una buena superficie de verdes con un parque central que tiene carácter de parque central y no un espacio verde a la manera de reserva. Nuestra Reserva Ecológica, al margen de que no se cuanto de “ecológica” tiene, es otra cosa, claramente no es un parque.

Otros temas más específicos: el tránsito, las estructuras urbanas, el carácter, las especificidades, como las plazas que dan carácter a la ciudad. Pero todos estos puntos, si bien son específicos de Vietnam, los encaramos también en otros proyectos urbanos.

cdelc: En los proyectos urbanos que ustedes han realizado para Buenos Aires es muy clara, más allá de las condicionantes de programas y terrenos, esa preocupación por la identidad, los bordes muy definidos, la claridad geométrica, la idea de espacios verdes y públicos muy integrados a las tramas circulatorias. No se si es solo una opción ideológica del estudio o si es también el resultado de las condicionantes del lugar y los programas.

CF: Lo que vos planteas, en realidad surge en el proceso de diseño como una noción de escala. Nosotros procuramos que la escala urbana tenga un trazado muy claro, muy sencillo y muy fácil de normatizar, mientras que el detalle puede sofisticarse en la arquitectura. No creemos que la sofisticación pueda estar dada en el planteo urbano, porque después eso se torna muy difícil de regular. Quizás pueda aparecer alguna opción tensionante o provocada en algún punto que haga referencia al funcionamiento de ese lugar en términos urbanísticos. Pero en general tratamos de recuperar siempre lo existente, de hacer planteos integradores, de coser, de unir, tratar de vincular lo existente a lo proyectado, y dejar el detalle para la arquitectura. Es un problema casi técnico, está planteado en esos términos. Y además, en el trabajo que hacemos siempre hay una idea de racionalidad y de orden, nos atrae mucho más realizar ese esfuerzo que pretender que con un trazo o con un gesto uno puede resolver escalas de ese tipo. Porque la realidad muestra que los procesos urbanos son muy largos, que lleva muchos años poder consolidar un plan. Los caprichos se van cayendo solos, como hojas de un árbol. Además, no es algo que sea proyectivo pensar que cualquier capricho pueda ser llevado a esa escala. Se pueden dar en ámbitos más efímeros, pero no en un proyecto urbano.

cdelc: Lo que decís me hace acordar a lo que está pasando en la reconstrucción del Ground Zero en Nueva York, donde ya le pusieron a Libeskind un arquitecto de SOM para “guiarlo”…

DB: Si, alguna gente que participó en ese concurso me contó que los de SOM se abrieron en un momento dado, y cuando les preguntaron por que lo hacían, dijeron que ya volverían por otro lado… Larry Silverstein, (el concesionario del predio) va a ir a lo seguro y va a pensar en lo económico y nada más. Todo lo demás fue otra cuestión. La gente se concientizó, es cierto, pero es retórica. Al fin y al cabo el proyecto realizado puede tener una significación pública muy grande, y esperamos que el equipo de proyecto sea sensible y culto para tomar ciertos temas (más allá de que en mi opinión el proyecto de Libeskind no es muy sensible ni muy culto, es más bien efectista), pero la realidad es que el proyecto va a terminar haciéndose como más o menos le den los números a los que ponen los fondos.

cdelc: Hablemos de los proyectos de Buenos Aires: ¿hay algo que los una en general, o cada uno de los proyectos (Retiro, Ciudad Universitaria, Agronomía, Chacarita, Mataderos), tienen especificidades muy distintas a la de los otros?

CF: No se si los une algo, seguramente debe haber muchas cosas que los unan, pero nunca lo pensamos. Lo que si creo es que hay una maduración en el desarrollo, una práctica. Eso también forma parte de la forma de abordaje de esas escalas, porque sin quererlo nos fuimos metiendo en el tema, con la participación en concursos de proyectos o de antecedentes, a lo largo del tiempo, y ya no nos preguntamos tanto como tenemos que encarar algo sino que lo hacemos. Cuando llegas a esa instancia ya has probado ciertas cosas, y podés trabajar con más conocimientos, con más intensidad. Un detalle importante tiene que ver con lo que te decía antes: hemos aprendido a graduar la escala del trabajo, y podemos ir del 1:10 al 1:5000. Creo que esa es la tarea más difícil en el abordaje de estos proyectos: poder ir del detalle a lo macro. Una instancia define el carácter del sitio, y la otra define aspectos normativos o de plan, que no van juntas, y hay que saberlas llevar. Por otro lado es necesario saber interactuar con otras disciplinas, porque en cada trabajo que hemos hecho intervienen economistas, medioambientalistas, expertos en tránsito, en infraestucturas. Es un terreno muy complejo, y el resultado en apariencia es simple, pero en realidad es la decantación de una gran cantidad de restricciones.

cdlc: Es complicado llegar a la sencillez…

CF: …claro, ¡es complicado ser simple!

DB: Cuando pensamos que es lo que une a los proyectos de Mataderos, Riachuelo, etc., posiblemente sean algunos intentos de definición del carácter de un área. Por ejemplo, cuando hicimos el proyecto para el Parque Central de Chacarita, Agronomía y Paternal, proponíamos bordes muy fuertes para que esa área se consolide. Pensábamos en un recinto, un espacio abierto con un par de situaciones más bajas, como el barrio conocido como La Isla; y un borde más alto a la manera de lo que puede ser el Central Park. Un borde duro, como también es la Avenida Libertador sobre los bosques de Palermo.

En el Riachuelo, también se pensó como consolidar su carácter como un elemento único: en cuanto a carácter, no como diseño. Entonces se pensó en una avenida – museo donde los barcos hundidos que iban a extraerse se iban a dejar como esculturas, en ciertos nodos o cruces transversales importantes de la ciudad, caracterizando y contando la historia del Riachuelo con la avenida 27 de Febrero. En Mataderos también, allí el remplazo del Mercado de Hacienda por un parque de actividades gauchescas también implicaba una definición de borde, implicaba la definición del carácter del sitio. La búsqueda de definir situaciones reconocibles, y espacios públicos accesibles, puede entenderse como una línea de lo que tratamos de hacer en nuestros trabajos urbanísticos.

CF: Hay un tema que con el proyecto de Mataderos empezamos a entender mejor: es el de la productividad, la ciudad como generadora de trabajo. Y empezamos a entender que lo público no necesariamente es ocioso. En Mataderos eso estaba clarísimo, porque el parque que hicimos era un parque productivo. Nunca habíamos trabajado la posibilidad de combinar el ocio con el trabajo, de refuncionalizar estos aspectos y reemplazar productivamente la ausencia del movimiento de la hacienda cuando se libere el mercado. ¿Qué hace en ese momento toda la gente que trabaja en ese sector? Entonces, era inevitable pensar en un parque productivo. En ese concurso contamos con el asesoramiento de una consultora norteamericana, y ellos nos dieron todo el background para el posible desarrollo económico de este sitio, de alguna manera ligada a la fórmula del Sillicon Valley (ese era el tipo de ingeniería que imaginábamos).

cdlc: Este desarrollo de parque productivo estaba presente en el trabajo previo que se hizo como parte del Plan Urbano Ambiental, donde se proponía un parque pampeano.

CF: Si, ese trabajo fue tomado como referente.

DB: Pero menos como parque temático en el sentido de Disneylandia, y más temático en el eje de la producción. En ese momento se pensaba hacer un centro de investigación y desarrollo en la estructura abandonada del viejo proyecto de hospital, donde se planteaba investigación y desarrollo sobre la producción agraria.

CF: Era un lugar de capacitación…

DB: …e inclusive de artesanía, de un gran espectro de actividades, para que la gente de la villa miseria vecina (la Ciudad Oculta), y la gente del entorno de clases media baja y baja, encontraran un lugar de desarrollo en el parque. También estarían las casas de las provincias, y la sede del Consejo Federal de Inversión. No era meramente un desarrollo a la manera de un parque temático del campo en forma visual, un Disneyworld de las vacas, sino un parque temático de la producción.

CF: Incluso podía interactuar con equipamientos e infraestructuras del entorno como el Mercado Central de Buenos Aires, la conexión de la Autopista Ricchieri al Aeropuerto, etc. Hay toda una propuesta de gerenciamiento, que en estos lugares es imprescindible, porque no funcionan solos.

DB: Nosotros no somos planificadores, ya lo dijo Claudio. Aprendimos hace tiempo a trabajar con planificadores, con asesores de tránsito, con economistas, etc., pero al fin y al cabo somos los responsables de las formas en que se concreta y sintetiza lo que estas personas pueden estar opinando en su especificidad. Esta es la diferencia entre arquitectos y diseñadores urbanos, que lo somos, y planificadores, que no lo somos.

cdlc: Dos preguntas, con respecto a esto, que quizás se relacionan entre si. Primero, dentro de estos equipos que necesariamente son multidisciplinarios, ¿ustedes piensan que el arquitecto tiene un rol de liderazgo que sintetiza los aportes de las distintas disciplinas y la concreta en una forma que ya no es caprichosa o gestual, y que incorpora esos aportes, o en cambio ven otro liderazgo dentro de esos equipos (el desarrollador inmobiliario, el político, u otros)? Y la segunda pregunta, es acerca de los actores de la gestión de la ciudad, y sobre todo en Buenos Aires: ¿el sector político, el empresarial, el vecinal, están empezando a incorporar toda esta complejidad de los fenómenos urbanos de una ciudad contemporánea? Por que yo creo que, aunque sea en forma cosmética , empieza a aparecer en las discusiones públicas una idea de la ciudad que no es simplemente una unidad política administrativa, sino que tiene sus especificidades Y el reconocimiento de que los temas de la ciudad, específicamente las cuestiones territoriales, son temas políticos. ¿Cómo ven ustedes esta evolución, por lo menos en la Argentina?

DB: En cuanto a la primera pregunta: por un lado, nosotros sintetizamos muchas cosas que plantean los asesores y les damos forma; pero por otro lado, y justamente por la experiencia de haber trabajado con muchos equipos, a veces somos nosotros los que proponemos ciertos temas que después desarrollan los asesores. Hay una especie de capacidad de síntesis que tenemos los arquitectos, que tiene algo de intuitiva (una intuición surgida también de la experiencia), y que permite advertir ciertos ejes proyectuales, que después pueden desarrollar los especialistas. Es un ida y vuelta, a veces generamos un concepto que después desarrollan los especialistas, y a veces ellos informan a nuestras ideas, y esa relación es mutua. Pero al fin y al cabo nosotros sintetizamos todo. En cuanto a la otra pregunta, no se… es un tema complicado.

CF: Justamente sobre la experiencia de Mendoza, que es de pequeña escala pero muy intensa, es que yo rescato la necesidad del plan, pero aclarando que hoy por hoy el plan ya no puede tener la rigidez del plan de hace 50 años. Y además, no está muy claro que es un plan, porque son muchas las cuestiones que interactúan… En la democratización de las ciudades, es donde empieza a atravesarse la complejidad, porque en un régimen autoritario, está claro que por ejemplo Cacciatore pudo hacer las autopistas…

cdlc: … si, pero hasta por ahí nomás, porque no las pudo terminar.

CF: Hasta por ahí nomás, no las pudo terminar porque se le acabó el tiempo, pero en su modus operandi esas actitudes (que obviamente estaban descartadas en cualquier posibilidad contemporánea) funcionaron en la ausencia de consenso. El consenso genera complejidad. Y la complejidad necesita mecanismos complejos para ser resueltos: no podés ser rígido. Pero los planes tienden a ser rígidos porque son normativos, entonces ¿cómo establecés parámetros normativos flexibles? ¡Ahí está el misterio! En mi opinión algo que te asegura eficacia es entender cuales son las cosas que vos te tenés que asegurar en función del éxito final. Y no creo que sea la forma de los edificios, sino que es la forma urbana la que te permite un soporte de las decisiones. Particularmente, en la pregunta que vos hacés, no me interesa cual es el resultado de las arquitecturas cuando estoy imaginando un escenario urbanístico, porque se que eso no se va a poder controlar. Pero si me interesan cuales son los aspectos que pueden llegar a dar pautas para el resultado de esas formas. Porque si vos proyectás arquitectura para conformar una escala urbana, lo más probable es que termine siendo materia opinable y que el producto final sea un engendro. Entonces: todo lo que sea movilidad te lo tenés que garantizar, y todo lo que sea espacio público te lo tenés que garantizar. El resto es un encauce hacia una determinada posibilidad de gálibo, de forma, con la mayor flexibilidad posible. Pero lo que tiene que asegurarse en una ciudad es la libertad de movimientos, y la mayor posibilidad de ofertas en todos los sentidos. Ese es en mi opinión el lugar que el político, desde el plan, tiene que garantizar. ¡Pero para eso necesita mentes muy lúcidas! No es un tema sencillo, porque el nivel de discusión cultural sobre las ciudades, ha caido muchísimo. Lo que se discute en los distintos ámbitos, incluso los legislativos, sobre estas cuestiones, es muy rudimentario. Los discursos que se manejan son muy rudimentarios…

cdlc: Decís que el nivel de discusión cultural, ha caído muchísimo. ¿Ha caído respecto a que?

CF: Respecto a lo que fue en su momento un Lucio Costa, respecto a lo que es actualmente la discusión en Holanda, o la que tuvo Berlín para hacer su nueva capital, o Barcelona respecto a su estrategia de renovación para los Juegos Olímpico. O Aldo Rossi en su momento.

cdlc: ¿Pero el nivel ha caído en el sector técnico, o en el político?

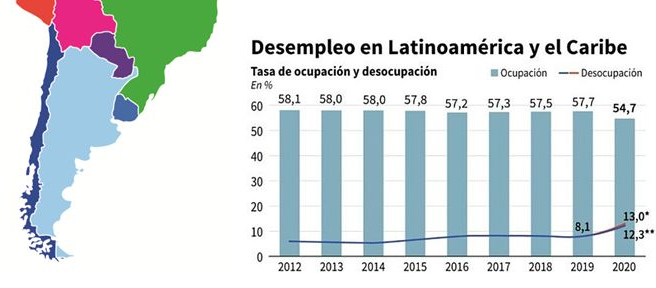

CF: El discurso ha bajado a un umbral donde las consignas de la ciudad, para la gente, pasan por el bacheo… Cuando vos reducís la ciudad al bacheo, hay muy pocas posibilidades de desarrollar planes como aquellos de los que estamos hablando: si vos estás alimentando esa expectativa como nivel de discusión urbana, realmente estás dificultando la capacidad de mutación que necesita una ciudad. Si la persona que vive en una ciudad no se educa sobre ella, la discusión no tiene sentido: nos quedamos en una condición precaria, en un contexto de altísima complejidad como son las ciudades en la actualidad. Hoy las ciudades sobreviven o mueren: ya no se trata de un problema de belleza, es un problema de supervivencia. Lo que propusimos en Saigón es eso: la consigna de nuestro proyecto de concurso es la supervivencia de esa ciudad. Saigón se encuentra en una dinámica con un nivel de complejidad tan alto (que involucra el desarrollo de todo el Lejano Oriente, y además con la inmediata vecindad de China), que si no se pone a la altura de lo que está sucediendo, muere. Directamente, muere. Ya no es un problema de la belleza urbana como en el siglo XIX, es un tema de complejidad contemporánea, que no se puede simplificar. Es un tema complejo, y tiene que resolverse en términos complejos. Por eso hay que elevar el nivel de discusión, y no ponerlo en términos de slogan, porque si no es muy difícil encontrar parámetros de solución a todas estas cuestiones. Por eso creo que el político en su discurso tiene una enorme responsabilidad, ya que finalmente las decisiones en la ciudad son políticas. Es el ejercicio del poder lo que le otorga su instrumento a las ideas urbanísticas. Como decía Hilbersheimer: “el urbanismo sin poder es un hobby”. Y realmente es así: si el poder no está ilustrado, si el poder no tiene la cultura necesaria para llevar adelante estas cosas, estamos practicando hobbies, como la mayoría de los concursos que se hicieron en Buenos Aires en los últimos 20 años. Son hobbies: ¿cuántos de ellos se llevaron a la práctica? Salvo el de Puerto Madero, no hubo ninguna intervención por concurso de gran escala nacional.

cdlc: Claro que además en Puerto Madero hubo un claro sentido de gestión.

CF: Si, muy claro: el marco que regula la Corporación Puerto Madero es el marco de una gestión clarísima.

DB: Claro que en ese caso había una oportunidad imperdible, que era la de los diques.

cdlc: Pero Buenos Aires está lleno de oportunidades, y generalmente se desaprovechan.

DB: Pero en este caso, era algo muy evidente, como si nos dijéramos: ¡está ahí! Algo parecido pasa con Retiro. No se sabe por que (tiene que ver hasta con cierto grado de estupidez) no se puede llegar a hacer. Se podría haber replanteado completamente la discusión, consensuar la cuestión de los espacios verdes. Pero el área de Retiro todavía está sin intervenir, no se hace nada, y la ciudad se sigue degradando.

cdlc: Ahora les pregunto algo que tiene que ver directamente con ustedes, (pero es algo que en definitiva tiene que ver con la ciudad, porque es la forma en que se desarrolla la actividad económica de muchos sectores profesionales en la actualidad), es el de la actuación global de estudios como el de ustedes. La globalización no solo se da a través de las grandes corporaciones, sino de gente como ustedes, profesionales en distintos ámbitos, que pueden actuar en distintos lugares del mundo. Tan distintos como pueden ser Latinoamérica, el sudeste asiático o Irlanda. ¿Qué particularidades tiene esa forma de actuación, más allá de las cuestiones obvias, como las facilidades que brindan las actuales tecnologías de la comunicación? ¿Cómo entienden estas particularidades, como estudio y como sector productivo? No me interesa tanto desde el punto de vista de que ustedes son arquitectos, sino considerándolos como un sector profesional y económico que puede tener una actuación internacionalizada.

DB: Esta es una experiencia muy reciente, un presente más que un pasado. A partir de la formación de Claudio en España, y la mía en Estados Unidos, siempre tuvimos contactos fuera del país: el vivió 3 años afuera y yo también. “Gracias” a la oportunidad que nos dio la crisis del año pasado, empezamos a buscar oportunidades en el exterior, en principio a través de los concursos. Y así nos empezamos a dar cuenta de que estamos en igualdad de condiciones, más allá del conocimiento o no de ciertos temas específicos, para competir de igual a igual con cualquier otro estudio en el mundo, considerando nuestro nivel de presentación y de proyecto. Adquirimos un conocimiento muy interesante de lo que significa interactuar en el extranjero, y si se quiere una fortaleza de espíritu. Estamos investigando como se trabaja en esta escala, y aunque no hemos llegado a conclusiones definitivas, sí sentimos por ejemplo que la formación de la Universidad de Buenos Aires nos dio en su momento un piso muy solido, así como el habernos formado en postgrados en el exterior, como para sentir que podemos encarar cualquiera de estos temas “de igual a igual”. Y esto trasciende las coyunturas, ahora somos mucho más “económicos” porque la cotización del dólar está mucho más alta que antes, pero por ejemplo tenemos invitaciones para integrar un estudio internacional en Holanda, y a nuestros posibles asociados no les preocupa demasiado el que la actual coyuntura económica nos favorezca. Ellos sostienen que mañana puede suceder lo opuesto, y entonces eso que creíamos una fortaleza es solo una circunstancia, pero a ellos les interesa mucho más nuestra capacidad, a partir de nuestro trabajo, como una oportunidad potencial, más que la coyuntura económica.

cdlc: Se suele pensar que en estas actuaciones internacionales los profesionales “caen” en distintos lugares como paracaidistas, y dan soluciones que no se corresponden con las necesidades reales. Vos me decías en cambio que existen problemas genéricos de la ciudad en todo el mundo, en cada caso con una expresión específica.

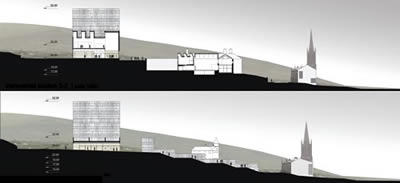

DB: La economía, por ejemplo, es un tema globalizado: una ciudad tiene que ser sustentable. Los créditos son internacionales, el Banco Mundial actúa en forma análoga acá o en Vietnam. Cuando yo estuve en Vietnam fui con muchos preconceptos (son lugares muy alejados, lo único que yo recordaba es lo que veía en las películas y lo que tuve oportunidad, de escuchar sobre la guerra), pero lo cierto es que la ciudad tiene una traza reconocible, colonial francesa, con calles, avenidas, algunos ejes neoclásicos, con árboles. Tal vez hubo un cierto shock cultural por las modalidades de transporte, ya que el 90% de la gente se mueve en motoneta: era increíble el movimiento que había en las calles y era muy dificil cruzar. También impacta ver a una gran cantidad de gente comerciando (pese a ser un país socialista Vietnam comercia con todo Asia, hay carteles y muchos signos de actividad), pero en general no me sentí tan descontextualizado. En la entrevista que tuvimos con los organizadores del concurso y las autoridades de gobierno de la ciudad de Ho Chi Minh, se mostraron interesados en cosas que también pueden interesar a ciertas autoridades de Buenos Aires: proveer al bienestar público, lograr un entorno agradable, mejorar la proporción de lo verde y lo construido, y que esto se pudiera hacer desde un punto de vista sostenible en lo económico. Los problemas son muy parecidos: algo similar ocurrió en el concurso para Sligo, en Irlanda, que hicimos asociados con otros estudios. En ese caso había un problema urbano muy reconocible, que era conformar una manzana, no a la manera de un campus universitario. Eso se consiguió, el proyecto fue alabado por el jurado por ese motivo. Este fue un concurso donde se consideró la cuestión económica, porque había que presentar un presupuesto con un quantity surveyor, y ese es el mismo problema en Argentina, en Estados Unidos o en Vietnam. Pero a diferencia de otros concursos, como los que se realizan en Argentina, en Sligo estaban muy claras las pautas, y aunque era un concurso de ideas el presupuesto debía verificarse con una especie de “escribano” de números: el costo no podía exceder una cifra determinada. Eso fue muy interesante y se podría llegar a incorporar en nuestros concursos: que se pida un presupuesto sobre bases cuantificables reales. No como se pidió en Mataderos, donde se solicitó un presupuesto que en realidad solo era un capricho de un economista que quería ver algunos números, sino un presupuesto sobre bases cuantificables reales y con especialistas, sobre una planilla concreta incluida en las bases del concurso. Sería muy interesante que en los concursos también se evalúen estos aspectos, para que los proyectos sean posibles, porque sino (como decía Claudio) todo queda en papeles.

CF: De todas maneras, todo este trabajo que se realiza en los concursos, y la propia dinámica de estas transformaciones urbanas, contribuye a la generación de conocimiento, algo que una ciudad necesita como el agua. Vos decías recién que se está empezando a tomar conciencia de esto. Yo creo que una de las maneras que ayudan a esta toma de conciencia es a través de los concursos, la posibilidad de ver propuestas sobre áreas que están vacantes, o que haya que repensar, o donde simplemente haya que establecer parámetros de diagnóstico, como en su momento ocurrió con las 20 Ideas para Buenos Aires. Siempre desde un punto de vista proyectivo. Son como capas de una cebolla, se van consolidando ideas a partir de propuestas sobre determinadas situaciones. Y nunca es una sola propuesta, sino múltiples, y en algún momento se consolidan (incluso por la propia decantación del debate). Nosotros estamos realizando esta tarea desde la actividad privada, con muchísimo esfuerzo, porque generar conocimiento en un ámbito donde estás jugando tu supervivencia, es muy distinto a lo que significa como rol del Estado. Pero en cualquier caso nos sentimos dentro de esa dinámica, que genera conocimiento tanto para nuestra formación profesional como para el desarrollo de las ciudades.

DB: Si los comparamos con los concursos internacionales, una situación algo perversa que se dio en nuestro país es que el concurso fue utilizado como herramienta política de presión para conseguir algo, más que como herramienta de conocimiento o para realizar concretamente un proyecto. Muy pocos proyectos, de entre todos los concursos que se hicieron ultimamente, fueron realizados. Hubo concursos donde era casi vergonzosa la relación entre el premio y el esfuerzo necesario para realizar el proyecto solicitado. Creo que esta cultura de los concursos que está instaurada a través de la Sociedad Central de Arquitectos, se fue deformando en los últimos años, o se transformó en una mera herramienta política: hacer un concurso para ver si “convencemos a alguien de hacer algo” y no para entender de que se trata el problema o para construir concretamente algo. Y junto con esta distorsión, como en el fondo no había intención real de concretar los proyectos, se distorsionaron todos los premios y honorarios y no se valorizó el esfuerzo de los arquitectos en el ámbito de los concursos.

Otro punto en común en nuestro trabajo es el tratamiento académico: muchos de estos temas urbanos se piensan, se estudian y se investigan en la universidad. Yo soy docente en Diseño 4, Claudio está en Diseño 1 y 2. Los distintos niveles académicos te permiten indagar sobre distintos temas, el mundo académico también nos enriquece. Uno se pregunta ¿qué responsabilidad tiene uno como docente en cuanto a la forma urbana? Porque uno educa a cientos y miles de personas y de alguna forma, es responsable o para ser más exactos colabora indirectamente con ciertos proyectos que se realizan en la ciudad, cuando el alumno termina su carrera. Indirectamente, a través del conocimiento y la educación, la academia también conforma la ciudad.

cdlc: Vos dijiste al principio que la UBA les había dado un piso muy fuerte para después completarlo con otros postgrados y experiencias. ¿Entendés que la gente que se está formando ahora puede, o podrá, decir lo mismo?

DB: Creo que dentro de ella, si uno quiere puede encontrar los caminos para tener una formación muy buena o si quiere puede hacerla muy mala… Dentro de este gran monstruo que es la FADU – UBA, todo depende de cada individuo. Yo creo que hay arquitectos que son muy buenos porque encuentran su propio camino.

CF: Yo estoy haciendo algo mucho más pequeño y controlable, un proyecto privado con otros parámetros en la Universidad de Palermo. Pero de todas maneras es una experiencia que la podría desarrollar en el ámbito privado o en el ámbito público, porque las ideas que estoy tratando de implementar no son exclusivas de lo privado o lo público. Pero creo que a los dos nos pasó más o menos lo mismo con respecto a la UBA: más allá de las cuestiones particulares, lo que tratamos de revertir durante años es aquella formación del “partido”. Hacemos un gran esfuerzo por tratar de entender y cambiar esta idea, por momentos muy esquemática, que exige la enseñanza en la masividad. El hecho de tener que enseñarle a mil alumnos ha llevado a mecanismos que son muy rudimentarios, muy excluyentes, y muy esquemáticos. Hay gente que ve esto como algo “virtuoso”, pero para nosotros fue realmente un karma…

cdlc: …¿te referís a la arquitectura de partido?

CF: …con todo lo que implica, como por ejemplo suponer que un dibujo puede resolver un edificio.

cdlc: Ahora bien, es interesante lo que decís, porque creo que si hay algo que distingue mucho los proyectos de ustedes, son justamente los partidos muy claros, las geometrías contundentes, las tipologías muy precisas. Por eso, y no lo digo irónicamente, me sorprende un poco esa crítica a la arquitectura de partido. Quizás lo pueda entender como la idea de que el partido y esa claridad del proyecto, sean el final de un recorrido, y no la supuesta genialidad de un gesto inicial.

DB: El problema no es la idea misma de partido, sino el que en nuestra formación esa idea era excluyente de todo lo demás. Después, la arquitectura se hacía en cartón: no interesaba de que tratara la arquitectura, lo importante es que tuviera una idea de partido muy clara. Y nuestra crítica es esa: que esa noción era tan excluyente que lo único que quedaba del proyecto era un buen partido, y todo lo otro no interesaba. No nos desligamos de la búsqueda de claridad conceptual, pero las experiencias en el exterior, los diversos factores que tienen que ver con otras disciplinas concurrentes en los proyectos, la preocupación por la materialidad, enriquecieron mucho en nuestra práctica al problema del partido, que no por eso quedó excluido de todas las otras cosas que rodean al proyecto.

CF: Si querés, para nosotros el partido está más vinculado a lo tipológico, que es un problema interno de la arquitectura, que a lo esquemático. De lo que renegamos es de esta cuestión extra-arquitectónica que resuelve problemas que son específicos: decir por ejemplo que un edificio es un peine, para nosotros es una cosa anacrónica: ¡un peine es un peine! Y un edificio que tiene forma de peine será un edificio que tendrá su forma tipológica clara…

DB: …nos interesa que la referencia sea especificamente arquitectónica. Somos conscientes de que la arquitectura no es autónoma, pero es específica. Estamos rodeados de otras cuestiones, pero el saber nuestro es concreto y específico: ¿por qué hay que referirlo a un peine, a una barra, a una galletita o a una placa, o a una pastilla?

CF: Por ejemplo una de las cosas más perversas que hemos tenido casi todos en nuestra formación, es la confusión entre la falta de diseño y la falta de dibujo. A todos nos han puesto en una actitud barroca ante la construcción de la idea, con las pretensiones de tener “más diseño”. Cuando te decían “te falta diseño”, vos sabías perfectamente a lo que se referían, y siempre estaba relacionado al dibujo. Nunca he tenido en el paso por el Taller de arquitectura, una tensión que provenga del problema de la construcción de la arquitectura. ¡Jamás! Todo era un problema de dibujo.

DB: Te decían “hacé un buen partido, que después lo hacemos lindo”, y lo que salía eran soluciones decorativas.

La charla concluye entre revisiones de imágenes y preguntas de DB y CF sobre café de las ciudades: dos profesionales que aman el debate y ven nuestra revista como otro ámbito posible para realizarlo, así como los concursos o los talleres. Salgo nuevamente a Tres Sargentos e imagino como podría describirla en una nota: la rareza de una calle excepcional en la cuadrícula del centro porteño, los recorridos alternativos por Harrod´s y el Bajo, el paisaje urbano contenido hacia San Martín, y vertiginoso hacia la barranca, con la contraposición de la torre neorromanica de la Italo Argentina y el rascacielos abstracto de Consultatio, la mezcla de restaurants snobs, el viejo BaroBar y los amores furtivos del hotel de la esquina… Casi como el “gesto” de la arquitectura en un planteo urbano simple, del que me hablaba Claudio Ferrari.

MC

El proyecto para el parque Central de Mendoza fue realizado con el arquitecto Oscar Fuentes. El proyecto en Vietnam fue realizado en asociación con DIAP Architects & Planners,USA, y San Martin & Pascal. En este caso los project leaders fueron Daniel Becker y Henry Leon.

Los proyectos para Retiro y Ciudad Universitaria fueron realizados por Becker – Ferrari Arquitectos en asociación con Baudizzone – Lestard – Varas, Arquitectos. El proyecto para Sligo, Irlanda, fue realizado en asociación con Padraig Smith Partnership, Leston & Galván, y Torrado. Algunos de los consultores y asesores especializados que han participado de estos proyectos son Juan Carlos Angelomé, Raquel Beraja, Alejandro Berry, Julio Blanco, Marcela Caratozzolo, Juan Carrere, Jose Cornejo, Horacio Dobal, Roberto Fèvre, Santiago Garay, Estudio García Balza, Eduardo Materyn, Graciela Silvestri y Guillermo Yampolsky.

Entre otros colaboradores, han participado de estos proyectos Mauro Acatolli, Nicolas Bedel, Maria Carranza, Mariela Casaprima, Antonio Carrasco, Jimena Castagneto, Federico Craig, Nicolas Pinto da Mota, Máximo Garrone, Marcelo del Gizzo, Pablo Eiroa, Javier Esteban, Luciano Gastaldo, José María Gastaldo, María Celia Gonzalez, Lorena Guillen, Patricia Gurfinkel, Mariana Ibañez, Elena Leguia, Gisella Marco, Pedro Mindan, Juan Moujan, Mary Sol Muguerza, Martín Osuna, Juan Ignacio Peirano, Jorge Peralta, Soledad Perna, Atilio Pentimalli, Pablo Rubio, Natalia Reichler, Alex Schicht, María Eugenia Seligra, Romina Tanneenbaum, Axel Tanner, Carolina Tazedjian, Lucas Torresi, Lourdes Yarade Saravia y Carmela Zuletta.