Es un día de calor (ese calor abusivo de Buenos Aires, que se mete entre la piel y las ropas y te empapa de transpiración en un instante) entro al estudio VSV, un departamento pequeño frente a una plaza entre Belgrano y Colegiales. Dentro de algún tiempo se mudarán, siguiendo el camino de otros estudios de arquitectura argentinos que se instalan en sedes especialmente pensadas para transmitir su imagen profesional y desarrollar sus propuestas (los profesionales y los obreros de las fábricas recuperadas parecen ser los verdaderos empresarios en la Argentina: arriesgan, aman su producción, planifican, invierten…).

VSV es un estudio chico, pese a la magnitud de algunas de sus obras. El ir y venir de colaboradores y asesores se mezcla con las correcciones a alumnos de la facultad, las entregas de concursos, y la administración de las obras. Los propios arquitectos atienden a fleteros que deben transportar una mesada de mármol, u organizan las compra de bebidas para atender a las visitas. Finalmente, paso a la sala de reuniones con Marcelo Vila y Adrián Sebastián, disfruto del aire acondicionado que en esta habitación funciona a pleno, y me explican el proyecto para el Centro de Justicia de Santiago de Chile, cuyo concurso de anteproyectos acaban de ganar asociados al estudio chileno de Cristián Boza.

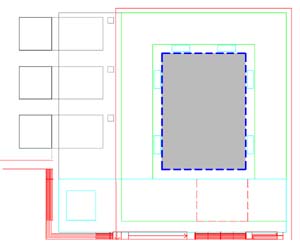

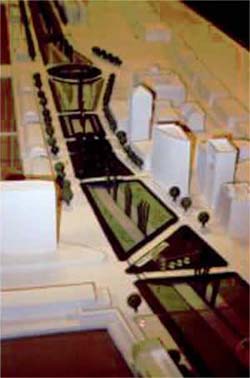

La colaboración entre arquitectos de ambos lados de la Cordillera de los Andes ha generado un proyecto muy simple y ambicioso a la vez. Un único edificio, centrado sobre una plaza cívica o “ágora de la justicia”, unifica los 3 elementos originales del programa, que establecía la autonomía de las distintas parcelas del emplazamiento.

La unificación de los programas, aunque respeta esta condicionante, representó una decisión muy arriesgada que pudo haber dejado al proyecto fuera de concurso. Pero los autores prefirieron sostener esta propuesta por su valor simbólico y su contribución a la caracterización urbana del edificio. “Cristián Boza tuvo inmediatamente la idea de conectar este gran edificio con el parque y la estación de metro ubicada unos doscientos metros al este – me explica Adrián Sebastián –, a través de un boulevard de prioridad peatonal que le da una gran vida al entorno barrial existente”.

Con mucha naturalidad, la charla deriva hacia la estrecha relación entre proyecto de arquitectura y producción de ciudad en la obra de VSV, algo que según Marcelo Vila, “es una constante en muchas de nuestras obras: los parques de Puerto Madero con la Costanera Sur, el proyecto de la autopista ribereña que tenemos desarrollado, el proyecto en el que estamos trabajando para AUSA – empresa concesionaria de las autopistas de Buenos Aires, hoy de propiedad del Gobierno de la Ciudad –, que trabaja todo el tramo de la Autopista Lugones desde la General Paz hasta el peaje, con foco en la relación entre la ciudad y el río. Todos estos proyectos tienen una componente urbanística hegemónica”.

café de las ciudades: En su producción siempre es evidente que la propuesta de los edificios va más allá de la respuesta arquitectónica a un programa, ¿como fue evolucionando en el estudio esta visión de la arquitectura como formadora de ciudad?

MV: En general esto tiene que ver con un mecanismo que es siempre inductivo, no deductivo. Tiene que ver con proyectos concretos, a través de los cuales, por una visión ideológica del estudio, damos respuesta a una serie de pensamientos urbanos. Por ejemplo, hace 3 años sacamos el tercer premio del Concurso para el Parque de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Ese proyecto nos sirvió para reflexionar sobre la cara de la ciudad que se relaciona con el Río de la Plata, la que va desde la puerta norte (General Paz y Lugones) hasta el puerto. Conceptualmente, Buenos Aires tiene 3 caras lindando con el agua y una cuarta cara que es la Avenida General Paz. Las tres caras ribereñas tienen tres relaciones distintas con el agua: desde la puerta norte hasta el puerto, con el río abierto; en el área central, desde el Puerto hasta la Boca, con la reserva ecológica y el río contenido en la Laguna de los Coipos; y en la tercer cara la relación con el otro río que entra, que es el Riachuelo (ver café de las ciudades número 3).

El concurso de Ciudad Universitaria entraba en lo que llamamos tramo 1, la relación que tiene la ciudad con ese río expuesto, que en principio tiene para nosotros dos grandes categorías: una, el paseo expuesto, la relación directa de la ciudad con el río, de la calle La Pampa hacia el Puerto, donde de hecho hay una costanera y la ciudad tiene relación directa con el agua. Pero hay un grave problema: detrás de ese contacto tan franco, está el sistema de grandes vacíos, el Aeroparque y el Parque de Palermo. Y desde Pampa hasta la “puerta norte”, del otro lado, es al revés: la ciudad va llegando mejor con su tejido hasta Lugones, pero por otro lado la costa, como es una costa insular, no tiene resuelta la relación con el río. Nosotros simplemente teníamos que hacer un parque en ese lugar, pero a partir de ese parque, elaboramos un pensamiento con una posible relación de la ciudad en todo ese frente, y para eso propusimos dos grandes decisiones:

- una avenida colectora paralela a Lugones, continuidad del paseo expuesto que es la Costanera Norte, que volviera a asomar pasando la General Paz en la costa de Vicente López, para después vincularse en la periferia norte con Olivos, Martínez, San Isidro, etc. Cuando todos esos tramos tuvieran un pensamiento continuo, uno podría ir desde San Fernando hasta el Puerto de Buenos Aires y entrar a Puerto Madero en un solo paseo.

- la relación con el río a través de un sistema perpendicular de accesos, que llamábamos espigones, que pudieran entrar a estos parques: el Parque de los Niños, el de la Ciudad Universitaria, el previsto Parque del Este, futuros parques como por ejemplo en el club CUBA que es una concesión, una vez que esta se venciera. Por otro lado, este sistema perpendicular, previendo un sistema de cruces de la autopista Lugones, podría vincularse con algunas arterias principales que tiene la ciudad y así vincular claramente la ciudad con el río.

Todo este pensamiento que nosotros experimentamos en aquel concurso, desemboca ahora en un convenio en el cual estamos trabajando con AUSA a través del Gobierno de la Ciudad y de la Facultad de Arquitectura, para resolver concretamente este problema. Siempre para nuestro estudio las obras son motivo de reflexiones que exceden a la obra, que de alguna manera resuelven temas urbanos, y en general nos ha pasado que a partir de estos pensamientos se generan proyectos y encargos de otra escala.

Nuestra historia con Puerto Madero es más o menos la misma. El concurso original es por unos parques, pero termina en una reflexión urbana que involucra a la autopista como un nuevo parque. Nuestra propuesta para la autopista considera que hoy la ciudad tiene en su área central un vacío de 4 kilómetros de largo por 200 metros (como promedio) de ancho, donde no está resuelta la relación entre la ciudad tradicional y Puerto Madero. Hay un sistema de vacíos que por un lado deben resolver la conectividad transversal de la autopista, y por otro esta conectividad perpendicular de la ciudad, Puerto Madero y el río, tres entidades espaciales paralelas pero que no terminan de resolverse.

café de las ciudades: ¿Como surge este proyecto para la autopista?

MV: Cuando hacemos el proyecto de los parques, lo incluimos en un pensamiento más amplio, sobre todo el sistema del espacio público de Puerto Madero, y dividimos la noción de los parques y la Costanera Sur en tres sistemas: la traza del espacio público, los 4 boulevards, y la Costanera Sur como vinculante.

Los parques son “construcciones”, espacios arecintados y que tienen programas. El Parque Central, por ejemplo, va a ser un auditorio para 150 mil personas: es un parque pero es también un edificio. El parque que ya está inaugurado incluye tres plazas con límites específicos y con programas específicos. Este sistema de trama adolecía de un vinculo que juntara en su base el sistema de tramas, y para ese vínculo pensamos en la autopista, pero más que en ella, en ese sistema de vacíos de 4000 metros por 200 metros, que propusimos como un gran parque. Hace 3 años llevamos al Gobierno de la Ciudad la propuesta de hacer en ese lugar el proyecto de un parque que, junto con los boulevards y la Costanera Sur, vinculara definitivamente la ciudad, Puerto Madero y el río. Un sistema verde que se monte en ese lugar de la ciudad, vincule la costanera y los boulevards con este nuevo parque, y en definitiva haga “saltar” a la ciudad hacia el río. Dentro de ese sistema, la autopista aparecía como una pieza de paisaje más, la noción no era resolver un nexo vial sino resolver un parque. Le llevamos esto al Gobierno de la Ciudad y lo escucharon, Roberto Converti en ese momento era Subsecretario de Planeamiento, lo escucharon y ahí quedó. Al año siguiente, Converti asume como Presidente de la Corporación Antiguo Puerto Madero, y nos llama para decirnos que a la Corporación le interesaba que esto se resolviera de ese modo. Así nos contratan el desarrollo de esa pieza, trabajamos casi durante casi un año en un convenio marco con la Corporación, desarrollando el proyecto con asesores viales con los que terminamos de definir anchos de calzada y otros aspectos de ingeniería de tránsito. Creo que en la actualidad se ha retrocedido, por que hoy se está volviendo a pensar en la autopista solamente como un problema vial. Si algo habíamos aportado nosotros fue el entender que el problema vial es solo uno de los tantos problemas que tiene la ciudad, y que el mayor problema es resolver la relación con el río en este tramo (el que nosotros llamamos tramo 2), que hoy no está resuelto y para el cual la autopista podía ser una buena excusa. Hoy se están evaluando otra vez las soluciones viales en trinchera, en viaducto, y no hay ningún pensamiento sobre un segmento de la ciudad que tiene 20 hectáreas. La autopista que proponíamos era un parque que se va adecuando a los niveles de acuerdo a como es la ciudad en ese lugar: cuando la ciudad sube salta por arriba, cuando baja, la acompaña y en cuatro tramos distintos se resolvía el problema.

Intereses enfrentados

café de las ciudades: Esa aproximación urbana a la arquitectura (o esa extensión urbana de la arquitectura), ¿tiene algún punto de vista hegemónico? Me refiero a la creación de espacio público, la búsqueda de una mayor equidad social o de igualar oportunidades, la promoción del desarrollo económico, social o político, la ciudad como soporte de la movilidad, el aspecto morfológico y la conformación de una imagen homogénea: son muy variados los enfoques con los que en los últimos años los arquitectos y otros profesionales se han aproximado a la ciudad. ¿Cual es el que a ustedes más les interesa para hacer ciudad desde los encargos o concursos?

MV: Desde nuestro punto de vista, se podrían definir a grosso modo tres formas de ver la ciudad desde la arquitectura:

- Con el Movimiento Moderno, el valor está puesto en el edificio aislado y la noción de la ciudad es la de un sistema de soporte y de conectividad.

- El postmodernismo incorpora la visión que yo llamo morfológica – tipológica de la ciudad, la de los planos en blanco y negro, donde el espacio público aloja las situaciones colectivas, y el privado define ese ámbito común. Esta visión, que aun hoy se sostiene en algunos ámbitos, está perimida.

- Y aparece una nueva visión, donde la ciudad es la densificación de distintos sistemas que aparecen esparcidos sobre el territorio. Hoy es imposible entender la ciudad como una pieza autónoma, hay en cambio otra noción, la de territorio, el soporte geográfico de un sistema de variables, ambientales, físicos, comunicacionales, culturales, paisajísticos, infraestructurales, etc., Este soporte geográfico presenta distintos grados de densificación: las ciudades son los puntos de mayor densificación y de mayor superposición de estos sistemas.

Esa es la ciudad hoy, que no tiene nada que ver con las nociones tipológicas del blanco y negro, del espacio público y el privado, aquella ciudad arecintada que empieza y termina en un sitio.

AS: Para nosotros la ciudad es la resultante de la interacción de una gran cantidad de factores, donde intervienen los intereses confrontados del tejido social, y es también la resultante cultural de ese proceso, donde hay intereses que definitivamente están enfrentados.

café de las ciudades: ¿Y como interviene la arquitectura ante esos conflictos?

AS: Me parece que el arquitecto debe tomar una posición ideológica y pensar estos conflictos desde algún lugar. Yo creo que no existe la neutralidad en este punto, y a veces es bastante difícil identificar como puede uno expresar determinado sistema de pensamiento, en términos materiales y construidos, Más allá de las particularidades de cada proyecto concreto, nuestro compromiso ideológico apunta a generar (con las limitaciones propias de las herramientas de la profesión), espacios democráticos, participativos, que se completen con el actor social involucrado, y desde ese compromiso operamos en lo concreto. Por ejemplo, en el caso del Centro de Justicia, este sector de ciudad fue motivo para reflexionar sobre la transparencia, y como tal espacio de construcción de un nuevo ágora de la justicia, que se traduce en esta plaza. Podíamos haber pensado un proyecto vacío de ese contenido, más “cómodo”, para que incomodara menos las relaciones entre la institución de la Justicia y el pueblo: este proyecto, en ese sentido, es muy “incómodo” porque genera un espacio donde todo está muy cercano y muy transparente (más allá de otras consideraciones sobre el impacto global que pueda tener en la ciudad).

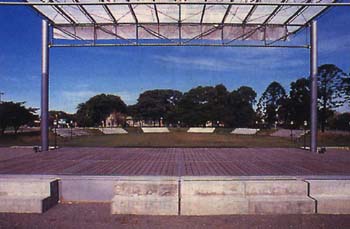

En los parques de Puerto Madero nos ha pasado algo bastante parecido: los pensamos como una reflexión sobre un parque urbano de fin de siglo, como edificios a cielo abierto construidos, que se cargan de sentido en la medida que tengan una apropiación razonable por el usuario.

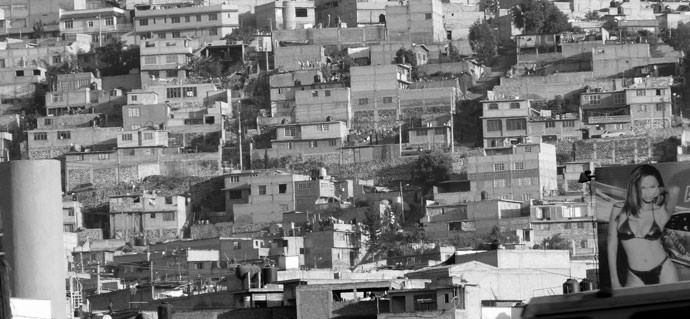

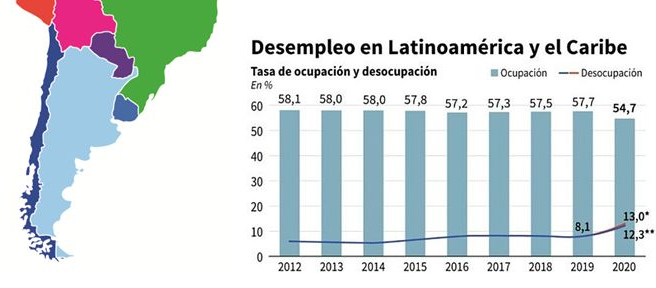

Pero rebobinando, creo que en la actualidad hay dos ciudades: la ciudad formal y la ciudad informal. Sobre la ciudad informal, los arquitectos tenemos al momento cero de reflexión y cero de compromiso, al menos en la Argentina. Me parece que es un tema abandonado, un tema pendiente: la ciudad sigue teniendo un desarrollo, incorpora nuevos habitantes, pero nadie se ocupa, es un tema librado a las leyes estrictamente especulativas. Y es una ciudad que cada vez se hace más inabarcable, si ves México DF o Sao Paulo. La ventaja que tenemos en Buenos Aires, es que aun estamos a tiempo de establecer mecanismos como para incorporar estas grandes porciones de ciudad, que están fuera de la reflexión de los profesionales involucrados.

Y está la ciudad formal, delimitada, urbanizada, provista de servicios, predominantemente de clase media aunque con sectores de más bajos recursos, contenida en un marco institucional del municipio. Me parece, como desafío positivo, que se están empezando a gestar, desde las instituciones y desde lo profesional, algunos mecanismos que apuntan a mejorar las condiciones de la ciudad (al menos de esta ciudad central), y generar espacios democráticos. Para mí, Puerto Madero, que hace 15 años planteaba el gran debate sobre si sería un espacio para una elite, privatizado, es la muestra clara de que si hay una reflexión sobre la gestión y sus mecanismos, es posible la construcción de espacio público de altísima calidad urbana.

Un espacio público que permite la convivencia de distintos actores sociales, a partir de encontrar mecanismos para la redistribución de recursos que pone un actor en condiciones de comprar un apartamento en una situación de privilegio. Yo creo que la ciudad tiene que tener muchos Puerto Madero, es una de las cosas que estamos tratando de pensar en el estudio.

Está claro que el mecanismo de Puerto Madero, hoy por hoy (y más allá de las observaciones que se puedan hacer: los cuestionamientos sobre si es lógico que el directorio sea estrictamente político, la necesidad de calificación profesional para tomar las decisiones de directorio, etc.), es un tipo de mecanismo que viabiliza la construcción de una mejor ciudad, más abierta, más democrática, por lo menos con respecto a nuestro contexto latinoamericano y subdesarrollado.

Contexto sobre el cual el taller de Marcelo Vila en la FADU – UBA realiza todos los años experiencias conjuntas con otras facultades de arquitectura de la región: Montevideo, Rosario, Santiago. Son verdaderas ferias trashumantes, donde decenas de alumnos y docentes se movilizan como pueden para conocer la realidad de las ciudades donde deberán proyectar.

Al final del ciclo la movilización se reitera, en el otro sentido, para comparar la producción de los alumnos de ambas partes. Fue a través de una de estas experiencias como empezó la relación con el estudio de Boza. De ahí la siguiente pregunta.

café de las ciudades: Las utopías a veces se concretan de la manera más banal, o como se dice, “a la ocasión la pintan calva”. Esta experiencia de colaboración regional o internacional la utopía de una arquitectura latinoamericana, el diálogo entre arquitectos de distintos países, se da en el caso de ustedes con Cristián Boza a partir de la colaboración académica. Ayuda también una circunstancia cambiaria favorable en cuanto a montos de honorarios y costos de asesores y colaboradores. ¿Piensan que es posible, en el actual contexto histórico regional, pasar de una serie de arquitecturas nacionales ensimismadas, a un diálogo cultural más amplio y más progresivo?

AS: A mi me parece que este proceso, al que podemos ver desde lo “micro” de una coyuntura cambiaria, en realidad tiene más que ver con una cascada de situaciones que llevan a la posibilidad de la regionalización. Me parece que al identificarse este sistema de ciudades que componen la medialuna fértil de América del Sur (Río, Sao Paulo, Montevideo, Buenos Aires, ciudades trascendentes como Córdoba, Rosario, Mendoza, Porto Alegre, y que puede llegar hasta Santiago de Chile, de un modo análogo a la “banana azul” europea), donde la tecnología posibilita el entrecruzamiento de información, viabiliza y facilita la mixtura y la producción, empiezan a aparecer estos resultados. Está pasando una cosa muy interesante: la construcción de un modelo común donde la noción de frontera se diluye, y empiezan a aparecer un montón de elementos que hacen posible construir un proyecto común, objetivo y material, como en este caso el Centro de Justicia. Creo que este proyecto, como tantos otros, es producto de esta noción mayor que nos supera como arquitectos, y tiene connotaciones de intercambio económico y cultural que se va potenciando con las posibilidades de la comunicación y de la tecnología.

MV: Con este tema hay dos lecturas: una, es la cuestión coyuntural. Muchas veces los medios difunden estas colaboraciones como una mera posibilidad cambiaria, y esa es la visión más mediocre que uno podría tener de esta situación. Yo hablaría en cambio de un proceso más profundo, que se caracteriza por dos momentos diferenciados: hace diez o quince años, donde la construcción de este pensamiento latinoamericano surge de la generación de tipos más grandes que nosotros, proceso que claramente comienza con los SAL (Seminarios de Arquitectura Latinoamericana): hay una fuerte vocación de estos tipos que inician un sistema de relaciones. Pero, a mi gusto, no vinculaban exactamente el pensamiento y la arquitectura, aunque lo pareciera. Había modelos de pensamiento que tenían que ver con lo ideológico y lo político, y arquitecturas que no terminaban de vincularse indisolublemente en esos términos. Y en un mundo que era sustancialmente distinto. Esta construcción correspondía a una visión de resistencia, a la idea de sentar bases para resistir. El mundo que nos toca vivir a nosotros tiene la gran diferencia del valor de un mundo regionalizado. Y en ese sentido a nosotros nos toca vivir en una ciudad como Buenos Aires, que es mucho más parecida a Santiago de Chile que a cualquier otra ciudad de la Argentina.

Esta idea de la regionalización no tiene entonces que ver solamente con el 1 a 1 cambiario que se acabó hace un año, hay una voluntad, un camino consciente que hemos iniciado, en ámbitos académicos, hace 5 años, realizando experiencias de proyecto con universidades de Chile, de Uruguay, de Brasil, Y esta experiencia tiene que ver con una realidad donde nuestras ciudades se vuelven más parecidas, donde creemos que la arquitectura resuelve básicamente problemas de construcción cultural y en esa construcción cultural somos más parecidos con nuestros países limítrofes que con los norteamericanos, por ejemplo. Sobre esa lógica se funda esta obstinada construcción, la de una generación que tiene una visión distinta del mundo y de las cosas, que vincula de un modo más saludable el pensar y el hacer, en forma no tan declamatoria y sí más real. Cuando uno ve la arquitectura que produce la joven generación chilena y la joven generación argentina, está mucho más vinculada que las grandes declamaciones de hace 10 o 20 años con respecto a lo que se producía en ambos países. Con la perspectiva de las obras que se producen, es más parecida la arquitectura que producimos algunos estudios argentinos de nuestra generación con la de Aravena, Matías Clos o algunos estudios jóvenes que están produciendo en Chile, que la que en teoría y en grandes declamaciones se declamaba y producía antes. En ese sentido creo que en nuestra generación hay una construcción inductiva que tiene más fuerza que la declamatoria.

AS: Es difícil conectar el pensamiento con el hecho físico y material concreto, porque la arquitectura tiene una condicionante física muy grande. Pero hay 3 datos centrales en lo que dice Marcelo, que aparecen en este edificio, así como en los parques de Puerto Madero, o incluso en la producción de otra escala, la de las casas. Estos datos tienen que ver con la noción de lo contemporáneo, frente a la noción de lo moderno. Lo contemporáneo nos remite a la resultante de un proceso cultural del que somos parte, y dentro del abanico de posibilidades, desde lo ideológico, tendemos a elegir aquellas que traten de ir para adelante, de superar. Lo austero, un sistema básico de pensamiento del estudio es, frente a cada decisión, tomar la más austera: siempre, entre A y B, elegimos lo más austero, en lo tecnológico, en las superficies, en la eficiencia, en la reflexión sobre la multiplicidad de posibilidades de un mismo uso en una misma área. Son cuestiones que tienen que ver con un compromiso sobre lo austero en una situación periférica como la nuestra. Y sobre todo cuando uno trabaja en la obra pública, más allá de que también lo llevamos al campo de lo privado.

MV: Y la tercera opción es lo propio, que tiene que ver con una visión desde lo geográfico. En las obras de nuestro estudio, o en la joven generación chilena, hay una noción de lo propio que abarca la geografía, el clima, la ciudad, los recursos. Hay un fuerte compromiso con el sitio, no solo el sitio físico sino también el sitio físico y cultural al cual pertenecemos. Estos 3 rasgos de lo propio, lo austero y lo contemporáneo, son patrones que, aunque no sean explícitos, se reconocen por ejemplo en la Facultad de Matemática de Aravena.

café de las ciudades: La noción de lo propio contrapuesta al regionalismo ingenuo…

AS: …lo propio, sin el gauchito… Porque ahí hay otro tema: cuando uno construye con estas herramientas de lo propio, lo propio… es relativo. Los bloques de cemento que usamos para hacer esta casa (señala una maqueta) son exactamente los mismos que usa Mario Botta en Suiza, es una tecnología que se ha universalizado. Tanto los bloques como los perfiles de aluminio, las ventanas, una gran cantidad de elementos. Esto introduce otra reflexión que es apasionante: hasta donde lo propio no es universal. Este debate nos pone en un lugar distinto a la cuestión declamatoria de los ´70 donde no existía esa noción de intercambio: que la tecnología fuera casi la misma, que los bloques fueran los mismos, que la madera pudiera usarse de la misma forma, que los vidrios sean de determinada manera, el aluminio, la grifería… Hay una gran cantidad de cuestiones que están globalizadas, que hacen que aun pensando desde lo propio, uno puede ser regional y a la vez universal, lo que le agrega una cuota apasionante al tema.

Reflexiones ambientales

café de las ciudades: Estas cuestiones de lo propio y lo austero, de la adaptación al sitio, tienen algo que ver con alguna consideración ambiental que se utiliza en el proyecto del centro de Justicia.

MV: Es una preocupación que siempre hemos tenido, porque nosotros tenemos una experiencia de edificios chicos, casas, escuelas o parques. ¿Pero como podía trasladarse esa reflexión sobre el sitio y el clima a un edificio de gran escala?

La primer decisión sobre el tema tiene que ver con este espacio central, que superpone todas las reflexiones: el ágora, la plaza cívica, que define un ámbito público y construye un espacio interior. Santiago tiene dos problemas climáticos: los vientos y el clima muy seco, por lo cual el exterior no es tan agradable como puede ser en otras ciudades. Nuestra reflexión medioambiental tiene que ver, en principio, con la plaza como un lugar contenido por paredes y protegido de los vientos; segundo, con una fuente que toma media plaza, con lo cual en los días calurosos aporta humedad al ambiente. Es una pileta que tiene 100 metros por 40, de 20 centímetros de profundidad, con lo cual permanentemente está evaporando y agregando humedad al sitio.

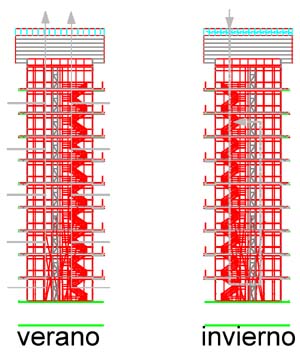

La segunda decisión tiene que ver con el interior del edificio: la “tira” tiene un sistema de patios de proporción vertical muy alta, toda la construcción está atravesada por estos patios rectangulares de gran altura, Así, en verano esta tira tiene la posibilidad de abrir sus ventanas y hay un fenómeno de extracción de aire caliente, a través de estos tubos que trabajan como chimeneas. En invierno, un sistema de cierre en su parte superior de los patios los hace trabajar como acumuladores de calor. Con todo esto se logra que el sistema de aire acondicionado trabaje a un régimen menos exigente.

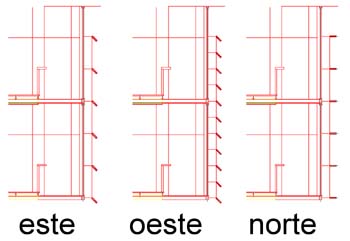

Hay también una cortina de árboles perimetral que estaba originalmente en el sitio y que nosotros trasladamos a este vacío. Es un sistema de árboles de especies caducas, de gran tamaño (un promedio de 25 metros de altura) que están ubicadas según la orientación de la fachada de vidrio a la que se anteponen. Así, el sistema de fachadas sobre la plaza cívica, resueltas como pieles muy abiertas y transparentes, en el 80% de su desarrollo ya tiene una cortina verde por delante, y así la una incidencia de sol en verano está absolutamente controlada por los árboles. Las fachadas exteriores se resuelven con una especie de piel de parasoles: hacia el sur dos lozas horizontales muy abiertas, hacia el oeste se incorporan parantes verticales, y hacia el este sistema doble de horizontales.

Existía entonces el desafío de llevar estas reflexiones, que tenemos en otras escalas, a un edificio de gran escala, y creemos que aparecen resueltas de manera muy natural.

café de las ciudades: Uno de los fundamentos del proyecto es la idea de este recorrido de acceso y la consiguiente rehabilitación del barrio donde se implanta el Centro de Justicia. Ahora bien, uno de los elementos del programa es el área que se deja prevista para la empresa desarrolladora, área que ustedes ubican al sur del edificio, y no en el eje de acceso principal. Al quedar el área concesionada al margen de dicho eje de acceso, ¿no les preocupa que esto ocasione alguna protesta o condicionamiento por parte de quien gane la licitación?

MV: No, en realidad creemos que el edificio y el área de concesión se complementan bien. Todo se origina en una vocación que tiene nuestro estudio: operar siempre más allá del problema del edificio. En términos urbanos, el edificio es una excusa para construir una pieza mayor, en este caso un sistema de 3 vacíos:

- el parque público,

- el boulevard que proponemos, (que hoy es una calle más, pero la idea es vaciarla de automóviles y convertirlo en un sistema de acceso peatonal y vehicular restringido),

- y la plaza cívica.

Se trata de construir un sistema de espacio público que dinamice el área, que es un tejido industrial deprimido muy parecido a lo que en Buenos Aires puede ser Barracas. De esta forma la operación tiene un alcance urbano que va más allá de resolver el problema específico del edificio.

En cuanto a lo que me decías, nosotros definimos claramente que el edificio trabaje hacia adelante, hacia el boulevard. La concesión también se vincula al edificio por el frente a través de una pieza de planta baja, una especie de zócalo elevado 1,80 metros por sobre la calle, que resuelve la relación peatonal por unas escaleras y accesos, y por otro lado la relación vehicular que entra por el subsuelo de estacionamiento público. Esa gente emerge por una rampa, y de esta sale al “planchón”. La lengüeta de este planchón hacia el frente resuelve básicamente el acceso vehicular. Por otro lado, queríamos que el edificio trabaje hacia el frente porque, como no vamos a tener dominio de la concesión, ni de su arquitectura, ni de la implantación, ni de la forma en que se inserten los programas…

café de las ciudades:…en el peor de los casos (interrumpo), en que la concesión sea un mamarracho…

MV: …¡es lateral! Es así, como uno no tiene control ni dominio sobre esto, nos parecía interesante que el edificio claramente apuntara a ese sistema público, de espacio público. Hacia los 3 frentes restantes el edificio de hecho es más cerrado. En cuanto a programa, la estructura de armado del edificio tiene claramente tres franjas, y hacia el lado externo, que es el más privado, se insertan los jueces, que necesitan una relación más mediada con el exterior, por lo cual las fachadas son sistemas de parasoles que van variando según las orientaciones.

Hacia adentro es predominante el vidrio en la relación público – plaza cívica, que es hacia adonde “trabaja” el edificio. Atrás hay una vía ferroviaria, donde se propone abrir una calle paralela, y hacia el otro frente se da el acceso a la Cárcel, que quedará en el lugar para evitar el traslado de presos por toda la ciudad como se da hoy en día. Actualmente los tribunales están muy repartidos por toda la ciudad, la idea es concentrarlos y que dejen de circular los camiones celulares con presos por la ciudad de Santiago, y que simplemente de la cárcel crucen al centro de Justicia.

café de las ciudades: ¿En la decisión de concentrar los tribunales en este sector de la ciudad, se consideró el dinamismo que este uso le da a las áreas donde se inserta?

AS: Creo que con esta decisión se generará un debate similar al que hubo en Buenos Aires cuando se concursó la Ciudad Judicial: con los tribunales que se pasaban al sur, ese sector ganaba vida por la llegada de estudios de abogados, bares, librerías, etc., pero se corría el riesgo de vaciar un poco la actual ubicación de los tribunales alrededor de Plaza Lavalle (hubo todo un debate sobre el efecto del proyecto sobre la ciudad). El Centro de Justicia es una obra de 110.000 metros cuadrados, un volumen construido que para un edificio institucional es el más grande producido en la historia de Chile: ¡el Congreso, en Valparaíso, tiene 60.000 metros cuadrados!

MC

Los autores del proyecto ganador del Centro de Justicia de Santiago son VSV (arquitectos: Marcelo Vila, Adrián Sebastián, Javier Vila), asociados con el estudio de Ezequiel Alvarez, Ricardo Grosso y Daniel Miranda, y con Jorge Dal Pozzo; y Cristián Boza y Asociados (arquitectos Cristián Boza, José Macchi, Francisco Danús, Ernesto Jeame, Fernando Gschwender, Florencia Escudero).