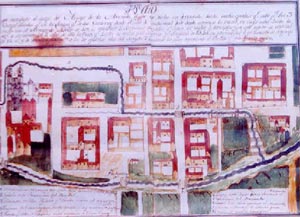

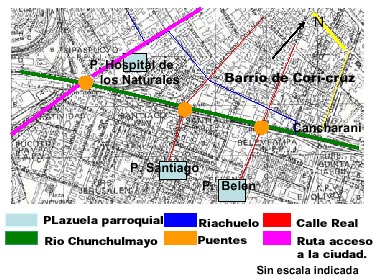

Plano 1.1 Plano del la parroquia de San Pedro en 1789 .

Archivo Departamental del Cusco Expediente del Sanjon de Cori-Cruz.

1. Introducción

Hacia finales del siglo XVIII la ciudad del Cusco atravesaba por un proceso de expansión hacia el sur-oeste, debido al aumento del flujo comercial en la ruta de la Plata; las parroquias de Hospital de Naturales y Santa Ana pasaron a formar parte de la ciudad intermedia mientras que las parroquias de La Almudena, Santiago y Belén ocupaban la periferia. Estas parroquias estaban pobladas por indios pertenecientes a los ayllus reducidos, españoles migrantes, mestizos y una población flotante dedicada al intercambio de productos.

El barrio de Cori-Cruz, se encontraba ubicado al sur-oeste de la ciudad del Cusco, al interior de la parroquia de Belén. En el año de 1778 Ignacio de Castro, al citar las seis parroquias de la ciudad, describe la parroquia de Belén de la siguiente manera: “…La parroquia de Belén tiene bella iglesia de cantería, y de mucho ornato interior. La devoción a una imagen de María Santísima que allí se venera, hace que esta iglesia aunque distante sea frecuente. No hay necesidad, o calamidad publica que amenace, que el discurso no sea a la señora en su imagen. La traen en procesión, y conseguido el beneficio la restituyen a su iglesia con singular conmoción de afectos a todos…” (Castro, Ignacio, “Descripción de la ciudad del Cusco”. En: “Antología del Cusco” por Raúl Porras Barnechea Lima Ed., 1961). La cita anterior nos describe el recorrido procesional de la imagen de la Virgen de Belén desde la Parroquia Matriz, atravesando la calle de Cori-Cruz y cruzando el puente del mismo nombre, hasta llegar a su parroquia.

Para este periodo, como se puede observar en el plano de 1789, la zona se encontraba totalmente urbanizada, como consecuencia del aumento del flujo comercial que hizo que los propietarios de muchos solares ubicados al interior de estas parroquias construyeran casas para arrendarlos por cuartos, como se puede evidenciar en los documentos de peritaje de las casas ubicadas cerca al Sanjon de Cori-Cruz.

Para finales del siglo XVIII, el riachuelo que bajaba de la quebrada de Ayahuayco aumentó inusualmente el nivel de sus aguas, causando el desborde y hundimiento del último tramo antes de tomar el cause del río Chuchulmayo, llamado Sanjon de Cori-Cruz,ubicado al interior de la parroquia de Belén, poniendo en peligro las casas ubicadas a lo largo de la calle del mismo nombre y las pequeñas fincas a orillas del río Chunchulmayo. Al parecer, este problema ya se venía dando desde años anteriores y empeoraba cada año en temporada de lluvias, pero fue a raíz del desborde del riachuelo y el derrumbe del último tramo de la calle que los vecinos pidieron al gobierno local que realizara las obras de intervención en la zona.

Es muy posible que para la ciudad de aquel entonces, el derrumbe del Sanjon de Cori-Cruz significara un desastre de grandes proporciones para el cual no estaba preparada la administración local; es por esta razón que el gobierno local tuvo que realizar una intervención sin una planificación previa que, como veremos más adelante, no favoreció el proceso de intervención en la zona deteriorada.

El documento denominado “Expediente del Sanjon de Cori-Cruz” reúne toda la documentación de este proceso. Entre los documentos más importantes que contienen el expediente tenemos: la carta de la vecina Doña Melchora Toledo pidiendo la revisión del expediente, los informes de los peritos sobre las evaluación física del daño, la contribución voluntaria de los vecinos, los conflictos entre los vecinos y la Real Audiencia del Cusco por el pago de la prorrata para la ejecución de las obras, entre los más importantes. El presente articulo describe y analiza las prácticas urbanas, estrategias de intervención de los actores y los afectados en el microcosmos de un espacio barrial ubicado en una zona de transito de la ciudad con un frente ribereño como es el caso del barrio de Cori-Cruz (entendiendo por barrio la entidad urbana a partir de definiciones subjetivas, con características de edificación similares, en la que un conjunto de personas se identifica como grupo social que comparte valores sociales y espaciales que le dan un significado a su medio urbano.). Si bien, el término de Renovación Urbanano era conocido ni s remotamente en el periodo colonial, al analizar el expediente conocido como El Sanjon de Cori-Cruz encontramos todas las variables y condicionantes para que este proceso pueda ser llamado como tal y que desarrollaremos con amplitud a lo largo de este artículo, y además trataremos de interpretar el impacto de esta intervención en las parroquias cercanas, como Hospital de los Naturales, Santiago, Matriz y el resto de la ciudad.

Se entiende entonces como Renovación Urbanaal proceso mediante el cual se interviene un espacio deteriorado de la ciudad, con un tejido urbano pre-existente en el que vive un determinado grupo de personas, mejorando de esta manera sus condiciones de vida. En este proceso intervienen la administración local y la comunidad, de manera conjunta y organizada.

2. El contexto -La ciudad del Cusco

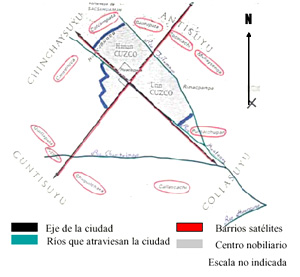

La ciudad del Cusco fue fundada en 1534 sobre las bases de la antigua capital de los Incas (Calvo Augurto Santiago, Camara Peruana de la Construcción -CAPECO- Estudios acerca de la Construcción, Arquitectura y Planeamiento Inca, pp. 71-74). Según el investigador Ramón Gutiérrez, la ciudad no tenía una estructura continua pues poseía tres componentes básicos: el centro de poder o ciudad nobiliaria, los arrabales contiguos al centro y los barrios satélites. En este caso muy especial la ciudad española se superpuso sobre la ciudad inca y, por ende, condicionó su desarrollo a ésta (Gutiérrez, Ramón, “La Casa Cuzqueña“, Universidad del Nor-Este de Argentina, pp. 11-23). (Ver plano 1.2)

Esquema de estructura simbólica y física del Cusco Incaico con la señalización de los barrios,

los ejes geográficos y los ríos que vertebran su topografía, según J. Brisseu.

Tomado de La Casa Cusqueña, pp.09.

La trama reticular tomada por los españoles como patrón para la organización de las nuevas ciudades en el Nuevo Mundo fue también aplicada en el caso del Cusco, con variaciones de acuerdo a la topografía de la zona. La red vial estaba conformada por las calles reales y callejones que interconectaban los barrios al interior de las parroquias. Otros antiguos caminos incas seguían siendo utilizados; éste es el caso de los antiguos caminos al Chinchaysuyo y Collasuyo, ubicados por el sur-oeste de la ciudad y cercanos al barrio de Cori-Cruz. Paralelamente a estas vías, una red de ríos y riachuelos atravesaban la ciudad del Cusco, como Huatanay, Saphy, Tullumayo y Chunchulmayo, que hacían necesaria la existencia de puentes que permitían la circulación vehicular y peatonal. Entre los más importantes tenemos: el ubicado en la esquina del Convento de Santa Teresa, que conectaba la parroquia de San Cristóbal con Santa Ana y la parroquia Matriz; el ubicado en la esquina de Hatunrumiyoc con Choquechaca, que conectaba la parroquia de San Blas con la parroquia Matriz; y por último, en la parte central, el puente ubicado en la actual calle Mantas, el puente en la esquina de Muttuchaca (actual avenida El Sol) que conectaba las manzanas al interior de la parroquia Matriz.

La ciudad en el siglo XVI

A inicios de este periodo de confusión se realizaba la repartición de solares a los primeros conquistadores españoles. Los extramuros de la ciudad llegaban hasta la actual Plaza San Francisco y calle de Matara. El centro de la ciudad albergaba el equipamiento urbano de la ciudad, como los conventos, monasterios, el Cabildo de la ciudad, la Casa de la Moneda, entre las instituciones más importantes. El espacio más importante de la ciudad era la Plaza de Armas, seguida de las plazas de San Francisco y Regocijo, a estos espacios de la ciudad le seguían en importancia las plazuelas parroquiales (Esquivel y Navia Diego, “Noticias Cronológicas de la ciudad del Cusco” Lima. pp.181-182).

A la llegada de los españoles a la ciudad del Cusco, ocuparon el centro de la ciudad o centro nobiliario, que tomaría el nombre de Parroquia Matriz, e instituyeron las parroquias de indios a partir de 1572, como Santa Ana, San Blas, Santiago, Belén, Hospital de Naturales, San Sebastián y San Jerónimo (Martin Rubio, Maria del Carmen “Relación de la ciudad del Cusco” Vasco de Contreras y Valverde, Ed.Madrid, 1983. pp.27-31). Por aquel entonces, las parroquias creadas en 1572 cumplían distintos roles y funciones en la ciudad, como abastecer a los propietarios de las casas ubicadas en el centro de distintos productos (textiles, cerámica, utensilios); además de proporcionar personal para el servicio domestico, mano de obra para edificación de casas y detalles artesanales en madera y fierro.

Es a partir de este momento que los ayllus reducidos al interior iniciaron su proceso de ocupación del territorio al interior de este espacio parroquial; esos grandes espacios eran conocidos como parajes y asientos (Esquivel, pp.26).

La ciudad en el siglo XVII

Para este periodo, la ciudad del Cusco se encontraba en proceso de densificación de su antiguo centro nobiliario o Parroquia Matriz y, paralelamente, un proceso de expansión hacia el sur-oeste; hacia este lado de la ciudad, en la segunda mitad del siglo XVII, se fundó la parroquia de La Almudena. En 1650, el proceso de densificación por el que atravesaba la ciudad fue interrumpido por el terremoto que la asoló (Cuadros E. Manuel, “Del notable terremoto que hubo en la ciudad del Cusco el año 1650. Una anónima e interesante información en el tomo I. Manuscrito de América en el Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Madrid“. En Revista del Museo Arqueológico N 16-17 pp.65-70.; Horacio Urteaga Villanueva, “El terremoto de 1650 en el Cusco” En: Revista del Instituto Americano de Arte N 11, vol 11 pp. 22-26. Cusco.) y que destruyó gran parte de su edilicia de carácter religioso y civil; este proceso de reconstrucción de la ciudad fue lento y duró posiblemente hasta la primera mitad del siglo XVIII.

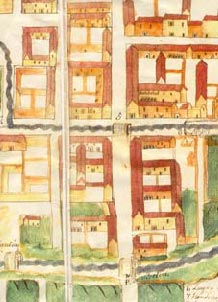

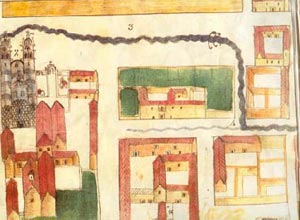

Para este periodo, el plano de 1643 nos muestra parte de la ciudad de aquel entonces, las parroquias de Santa Ana y Hospital de Naturales y las primeras manzanas de la parroquia de Nuestra Señora de Belén, donde se puede observar la densificación que había alcanzado la zona para este periodo. Los ayllus reducidos el siglo anterior se habían organizado formando los barrios de indígenas como el barrio de Cori-Cruz.(Instituto Nacional de Cultura Cusco, “El plano más Antiguo del Cusco: dos parroquias vistas en 1643“.

Cusco, 1997). Para este periodo, la descripción del párroco Martín de Irure (Urteaga, Villanueva Horacio, Cuzco 1689, Informes de los Párrocos al Obispo Mollinedo, documentos Economia y sociedad en el sur Andino. Cusco CBC 1982 Pp. 227-228.) nos da una visión de una parroquia de Belén habitada por varios ayllus, como Collana, Urinzaya Guimpillay, Uscamayta. La mayor parte del territorio estaba dedicada a la siembra de trigo, maíz, papa y algunos alfalfares. Es desde este periodo que el barrio de Cori-Cruz se caracteriza por la actividad comercial y de renta que lo distinguiría del resto de los barrios cercanos.

La ciudad en el siglo XVIII

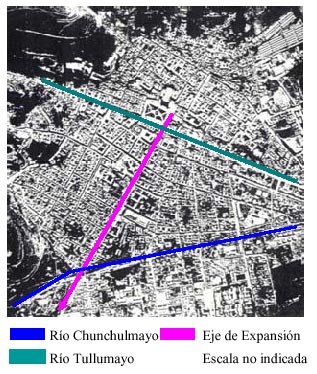

Hacía la primera mitad del siglo XVIII, la ciudad se había expandido hacia el sur-oeste, consolidado su eje de expansión a esta zona hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Almudena, ubicada al otro lado del río Chunchulmayo, cerca de las parroquias de Belén y Santiago (que se convierten en la nuevas parroquias de periferia), llegando los extramuros de la ciudad hasta las riberas del río Chunchulmayo, conocida como los muladares de la ciudad, cercanos a Chancharani. Las parroquias del Hospital de los Naturales y Matriz formaban parte del centro de la ciudad.

Aerofotografía de la ciudad del Cusco. Instituto Aerofotográfico del Perú.

Un punto a favor para que los espacios parroquiales ubicados a este lado de la ciudad se desarrollaran fue su cercanía a uno de los accesos de la ciudad provenientes de los valles de ceja de selva, que mejoraron el flujo comercial a esta zona y permitieron que la población flotante que llegaba a la ciudad a realizar intercambios comerciales utilizara este lado de la ciudad como residencia temporal. Para este periodo, el barrio de Cori-Cruz se caracterizaba por una actividad comercial y de carácter rentista del resto de barrios al interior de la parroquia de Belén.

3. El barrio de Cori Cruz – Escenario de la intervención urbana

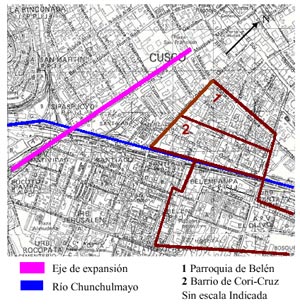

El barrio de Cori-Cruz se encontraba ubicado en una zona central al interior de la parroquia de Belén (Archivo Arzobispal del Cusco, Sección Republicana- Caja C-XC-1,1, fol. 01- 1898-) al sur-oeste de la ciudad del Cusco. Los límites del barrio de Cori-Cruz eran: por el norte con la calle Trinitarias, por el sur con el río Chunchulmayo, por el este con la parroquia de San Jerónimo y por el oeste con el barrio de Cascaparo, limite con la parroquia de Hospital de los Naturales (Ver plano 1.3).

1) Limites de la parroquia de Belén y 2) límites del barrio de Cori-Cruz.

Fragmento de plano tomado del: Plano COPESCO 1981 y elaboración propia.

Esta zona era estratégica para la ciudad, por encontrarse cercana a uno de los ingresos a la ciudad por el sur-oeste, atravesando el puente de La Almudena. La construcción del tejido pre-existente del barrio de Cori-Cruz se inició con la creación de las parroquias de indios que rodeaban al centro nobiliario. Al igual que en el resto de las parroquias, la trama urbana era reticular y en este caso no tuvo mayores variaciones, ya que se encontraba en un territorio casi plano.

Los espacios públicos más importantes cercanos al barrio de Cori-Cruz eran las plazuelas parroquiales de Hospital de Naturales y Belén, equidistantes al barrio; otros espacios públicos de menor escala eran las esquinas donde se encontraban las piletas publicas del barrio, que servían para la reunión de los vecinos que acudían a estos lugares para abastecerse de agua, como el ubicado en la esquina de la calle Cori-Cruz y Belén.

El uso del suelo urbano del barrio de Cori-cruz era mixto, con una predominancia del uso residencial sobre el comercial; por lo general, los segundos niveles estaban destinados al uso de vivienda y los primeros a un uso comercial. No existen datos cuantitativos sobre la población del barrio para finales del siglo XVIII, pero como podemos observar en el plano de la parroquia de San Pedro de 1789 (Plano de la Parroquia de San Pedro en 1789. En: El expediente del Sanjon de Cori Cruz) la densidad poblacional era menor que en el siglo XVII, los lotes eran un poco más grandes en comparación con la parroquia de Hospital de Naturales. No se tienen datos sobre actividades de pesca en el riachuelo.

Dos vías principales denominadas “Calles Reales” (vías de circulación puestas en funcionamiento por el virrey Toledo a partir de la creación de las parroquias) atravesaban el barrio del Cori-Cruz y cumplían la función de interconectar las parroquias periféricas con el centro de la ciudad. La calle de Cori-Cruz atravesaba el barrio de este a oeste y conectaba a la parroquia de San Jerónimo con la plazuela de Hospital de los Naturales; además, en su trayecto recibía el flujo peatonal y vehicular de los puentes de Santiago y Belén. Un fragmento del frente ribereño del río Chunchulmayo formaba parte del barrio de Cori-Cruz este, conocido como los extramuros de la ciudad, terrenos de cultivo y los muladares de la ciudad cerca a la zona de Cancharani, como podemos observar en el plano de la parroquia de San Pedro de 1789. La principal actividad del barrio era el arrendamiento, seguido de la actividad comercial: a lo largo de la calle Cori-Cruz y Belén se observan chicherias y pulperías.

Hacia finales del siglo XVIII se produjo el derrumbe del Sanjon de Cori-Cruz, que pondría en deterioro esta zona de la ciudad.

4. El derrumbe del Sanjon de Cori-Cruz

Los documentos no nos dan la fecha exacta del derrumbe del Sanjon de Cori-Cruz pero, según las cartas de uno de los vecinos, esto ocurrió entre 1789-1791 (Op.cit. fol. 01-05). Pasaron seis años hasta que, debido a los reiterados pedidos de una de las vecinas del barrio, cuya casa se encontraba muy cerca al derrumbe, el Cabildo de la ciudad elaboró un nuevo informe para evaluar los daños en la zona.

Según algunos documentos del expediente del Sanjon de Cori Cruz, se alertó al Cabildo de la ciudad sobre la necesidad de refaccionar y realizar el mantenimiento de la red interna de riachuelos que atravesaban las parroquias de Hospital de los Naturales y Belén, sobre todo en periodo de lluvias, pues al desbordar el cauce del riachuelo que bajaba de la quebrada de Picchu en los tramos que corresponden a los barrios de Ccascaparo y Cori-Cruz se interrumpía la circulación (Op. Cit. fol 17). Para solucionar este problema, el Cabildo ordenó colocar una empalizada de sacos de arena para la retención de aguas (Op.Cit fol 03), pero esta solución fue provisional y únicamente ayudó por un tiempo antes que empeorara la situación, pues las continuas inundaciones que se daban año tras año en época de lluvias desde la pampa contigua a la plazuela de Hospital de los Naturales hasta la zona de Cancharani (cuyo terreno era muy poroso) trajo como consecuencia el derrumbe al final de la calle Cori-Cruz, que tomaría el nombre el Sanjon. Según la inspección realizada por el perito José Umeres (Op. Cit fol 9-10), se describe la inundación de las aguas que venían del riachuelo que bajaba desde la quebrada de Picchu y que provocó que la circulación en la zona cercana al puente de Belén fuese cortada. Para ese entonces, los puentes de Belén (Decoster , Cuaderno 12. fol 56) y Santiago se encontraban bastante deteriorados provocando un aumento en el flujo peatonal y vehicular del puente de La Almudena. La ubicación estratégica del barrio de Cori-Cruz hizo que su deterioro afectara la circulación peatonal y vehicular de las parroquias colindantes y que se cortara el acceso a la ciudad por el puente de Belén, haciendo inevitable su intervención en beneficio de la ciudad del Cusco.

5. El proceso de intervención urbana

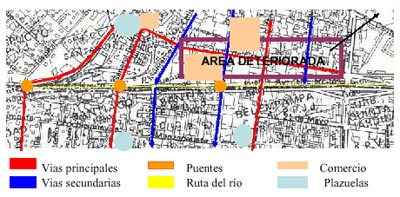

La zona intervenida involucró parte de la parroquia de Hospital de Naturales, los barrios de Ccascaparo y Matara, el frente ribereño del río Chunchulmayo desde la zona denominada Malampata hasta Cancharani, que urbanísticamente cerraba la ciudad del Cusco. (Ver plano 1.4).

Estructura urbana del frente ribereño del río Chunchulmayo.

Fragmento de plano tomado del Plan COPESCO 1981 y elaboración propia.

El proceso de intervención de este espacio urbano deteriorado de la ciudad duró aproximadamente 10 años. Fue un proceso lento, debido a varios factores como la ineficacia de la administración local para elaborar un plan integral de intervención de la zona, el poco interés de los vecinos por colaborar económicamente para la ejecución de las obras, la falta de profesionales especializados en la construcción de muros de contención yterraplenes.

Durante este periodo, el proceso de intervención atravesó por dos etapas. Una primera etapa, preliminar (1797-1800), en la que se realizaron distintas evaluaciones del daño causado en la zona, los presupuestos para la intervención, el plan de financiamiento de la intervención y la subasta de las obras de intervención a cargo del Cabildo para la ejecución de las Obras. En este caso se declaró la vacancia de la subasta y se dio paso a la promulgación de la Ordenanza Municipal, mediante la cual los gastos de la obras serían asumidos por la ciudad con el pago de impuestos y el trabajo de los indios tributarios de las parroquias según las Leyes de Indias y la carta de los vecinos para que se inicien las obras en el Sanjon de Cori-Cruz.

En la segunda etapa, (1800-1807), se pusoieron en subasta las obras de intervención del Sanjon y luego de declararse desiertas se procedió, el 23 de Mayo de 1801, a iniciar las primeras obras de intervención a lo largo de la calle de Cori-Cruz, con la construcción de los bancos de cal y piedra y los rellenos de basura y piedras para desaparecer el Sanjon. Para ello se decide la contribución obligatoria de los vecinos en el “Plan de Compartición”. Ese mismo año se estaban realizando los trabajos de construcción del terraplén principal y la construcción del anden de piedra en la zona de Cancharani, pero las constantes fallas técnicas por parte de los ejecutantes y los cambios de último momento en las obras ocasionaron perdidas económicas. A pesar de que se advertía una paralización a causa de la falta de los pagos de las cuotas mensuales por parte de los vecinos del barrio, las obras no se paralizaron sino que continuaron de manera lenta, gracias al financiamiento de lo fondos provenientes de El Ramo de Mojonazgo y Propios y Arbitrios de la ciudad.

A lo largo de este proceso de intervención urbana aparecen los peritos: Carlos Inga, a cargo de la inspección de las obras a subastar para su ejecución, Martin Bustamante y el Coronel Mariano Ignacio Tejada, nombrados por el Cabildo para la evaluación del daño en el barrio, la elaboración de una propuesta de intervención (Inventario de libros Manuscritos y fotocopias de la Dirección del ADC, Documento No 15, Expediente que trata sobre la composición del Sanjon de Cori-Cruz, Manuscrito Roto, fojas 73, fol 04) y por último la tasación de las casas de los vecinos. Además, Bustamante ejerció la función de regulador del costo de las obras y también verificador de las casas en el barrio que se encontraban en estado ruinosos; José Umeres fue nombrado por el Cabildo para la evaluación del Sanjon (Op.cit. fol 09) y Don Lucas Vega fue administrador de las planillas de pago y materiales de la obra en la calle Cori-Cruz, aunque esto no esta muy claro en el documento.

Hacia 1807, los terraplenes en la parte principal ya habían sido terminados, faltando la construcción de un banco en la calle Cori-Cruz. El expediente termina con la amenaza de embargo de las casas de los vecinos que no cumplieran con el pago de la cuota para el término de las obras del Sanjon de Cori-Cruz.

Las intervenciones físicas en la zona fueron ejecutadas por el Cabildo de la ciudad y los vecinos orientados a recuperar esta zona de la ciudad; estas se pueden clasificar de la siguiente manera:

a) La reconstrucción y reordenamiento de tejido edilicio residencial

b) La recuperación de la plazuela de Hospital de los Naturales

c) El reforzamiento del frente ribereño del río Chunchulmayo

d) La recuperación y construcción de vías peatonales y vehiculares cercanas al barrio de Cori-Cruz.

Si bien no todo lo planificado pudo llevarse a cabo durante este periodo, muchas de estas obras fueron ejecutadas a término y otras no, por razones económicas.

a) La reconstrucción y reordenamiento del tejido edilicio residencial y comercial

Zona residencial y comercial del barrio de Cori-Cruz.

Fragmento de plano tomado del Plano de la parroquia de San Pedro, 1789,

Archivo Departamental del Cusco.

Las obras de reconstrucción de las viviendas deterioradas (Op.cit. fol 39. 23 fol 16v.) del barrio, a lo largo de la calle Cori-Cruz, permitieron la consolidación del espacio barrial, así como la integración de los espacios comerciales y los residenciales. Las casas ubicadas en esta zona aumentaron su precio en beneficio de los vecinos del barrio. Por otro lado, el tejido urbano del frente ribereño que daba al río Chunchulmayo se encontraba en proceso de consolidación y presentaba problemas de desorden. El caso más evidente fue la existencia de edificaciones construidas en medio de la calle Cori-Cruz, cercanas al puente de Belén, pertenecientes a una monja del Monasterio de Santa Clara: estas edificaciones fueron destruidas y reubicadas por el Cabildo de la ciudad.

En este caso, aunque las acciones de intervención de las casas formaron parte del proceso de intervención del barrio, fueron realizadas por los propietarios:

– Reconstrucción y refacción de las casas deterioradas.

– La consolidación del tejido urbano existente.

– Conservación de la imagen del barrio.

– Reordenamiento de tejido urbano en la zona.

b) La recuperación de la plazuela de Hospital de Naturales:

Plazuela parroquial del Hospital de los Naturales.

Fragmento de plano tomado del Plano de la parroquia de San Pedro 1789,

Archivo Departamental del Cusco

La falta de mantenimiento del riachuelo que bajaba de la quebrada de Picchu y que cruzaba la plazuela parroquial del Hospital de los Naturales, provocó su desborde en el periodo de lluvias, inundando la plazuela del Hospital de los Naturales y comprometiendo la estructura del muro perimétrico del Monasterio de Santa Clara. En este caso, fue necesaria la recuperación de este espacio público para la ciudad; esta intervención fue complementada con la limpieza y mantenimiento del riachuelo que atravesaba esta zona.

Se realizaron las siguientes obras:

– Empedrado de la plazuela de Hospital de los Naturales (Op.cit fol 16v.) .

– Reconstrucción del muro perimétrico del Monasterio de Santa Clara

– Limpieza del riachuelo que bajaba de la quebrada de Ayahuaico

c) El reforzamiento del frente ribereño del río Chunchulmayo

Frente ribereño del río Chunchulmayo.

Fragmento de plano tomado del Plano de la parroquia de San Pedro 1789,

Archivo Departamental del Cusco.

El frente ribereño afectado comprendió parte de la parroquia del Hospital de los Naturales, el barrio de Cori-Cruz hasta la zona denominada Cancharaní. El uso del suelo de la ribera del río Chunchulmayo era predominantemente agrícola, siendo únicamente la zona cercana a los puentes de Belén y Santiago de uso residencial y comercial, como se puede apreciar en el plano de 1789.

La ubicación de los puentes a lo largo del río Chunchulmayo, en esta zona, generó rutas de acceso a la ciudad e interconexiones entre las parroquias y los barrios cercanos, que favorecieron la actividad comercial de la zona y que se vieron afectadas por el derrumbe. En este caso se realizó el reforzamiento de la estructura de los puentes de cal y canto.

Además, el derrumbe del Sanjon de Cori-Cruz debilitó el frente ribereño en el tramo correspondiente a la zona denominado como Cancharani, en este caso se mandó a construir un andén de piedra que permitiera el encauzamiento del riachuelo que bajaba de Picchu en su tramo final, hasta desembocar en el río Chunchulmayo. Estas obras permitieron la limpieza de esta zona, conocida como los muladares de la ciudad.

Las obras ejecutadas fueron las siguientes:

– Construcción de un anden de piedra para reforzamiento del frente ribereño en la zona de Cancharani.

– Reforzamiento del frente ribereño cercano a los puentes de Belén y Santiago.

– Reforzamiento de la estructura de los puentes de Belén y Santiago.

– Consolidación de áreas verdes en el frente ribereño como muro de contención.

d) La recuperación y construcción de vías peatonales y vehiculares

Estructura vial del frente ribereño del río Chunchulmayo.

Fragmento de plano tomado del Plano de la parroquia de San Pedro 1789,

Archivo Departamental del Cusco.

Esta fue la intervención más importante del proceso de intervención. El desborde del riachuelo que bajaba de la quebrada de Picchu y el derrumbe del Sanjon de Cori-Cruz ocasionaron la interrupción de las vías peatonales de acceso a la ciudad, como el ingreso por el puente de Belén y Santiago, así como la circulación a través de las calles de Cori-Cruz y Belén. Esto provocó una congestión peatonal y vehicular en el puente de La Almudena, ubicado al sur-oeste de la ciudad.

El desborde del riachuelo puso en evidencia la necesidad de construir puentes peatonales a lo largo de la calle Cori-Cruz (Op.cit fol 17). Para restablecer estas vías de circulación se rellenó el Sanjon con desechos y piedras a lo largo de la calle Cori-Cruz y se construyeron 8 terraplenes para reforzar la vía y encauzar el riachuelo que bajaba por el andén de Cancharani. Fueron necesarias las siguientes obras:

– La recuperación de tramo de vía en la calle Cori-Cruz, ex Sanjon.

– Construcción de 8 bancos de cal y piedra a lo largo de la calle Cori-Cruz, para el reforzamiento del terreno en la zona (Op.cit fol 16) desde la esquina de Convento de Santa Clara con la Plazuela de Hospital de los Naturales hasta la zona de Chancharani o la esquina de Peracuchu o Cuatro Leones. El costo aproximado de un banco era de 118 pesos.

– Relleno de los terraplenes con desechos y tierra.

– La construcción del puente peatonal en la esquina de las calles Belén y Cori-Cruz (Op.cit fol 7v). No está muy claro en el documento si la totalidad de las obras fueron ejecutadas, pero la falta de mano de obra especializada hizo lento este proceso de ejecución

5. El rol de las organizaciones tradicionales: el Cabildo de la ciudad y los vecinos

5.1 La gestión del gobierno local

En una intervención urbana, la gestión es un punto importante y decisivo para obtener resultados positivos durante y como resultado del proceso. En este caso, después de ocasionado el derrumbe del Sanjon de Cori-Cruz, el gobierno local no tomó las acciones correspondientes para intervenir inmediatamente en la zona ni realizó una planificación para la intervención a largo plazo. Transcurrieron seis años hasta que los pedidos de los vecinos obligaran a que el Cabildo evaluara los daños en la zona. A lo largo del documento, se puede observar que el gobierno local no tuvo una gestión eficiente durante el proceso de intervención urbana, por la falta de un plan integral que le permitiera tener un control en los aspectos físicos, legales, financieros, administrativos y sociales y medio ambientales, además de lograr involucrar a la empresa privada y la ciudadanía en este proceso.

Los aciertos en la gestión estuvieron orientados al manejo financiero y físico, con la ejecución de la Ordenanza Municipal mediante la cual se involucraba de manera obligatoria la participación de toda la ciudad del Cusco en este proceso, de acuerdo a las Leyes de Indias estipuladas para desastres en la ribera del río o riachuelos (Leviller, ,X Titulo XXIV, pp.201, “De la Rivera y río que pasa por la ciudad“). Si bien la documentación nos demuestra la falta de autoridad del gobierno local: los vecinos del barrio no contribuyeron con la cuarta parte sino que terminaron contribuyendo con la mitad de lo estipulado por el gobierno. Esto provocó que el gobierno implementara una segunda estrategia para recaudar fondos por parte de las vecinos, denominada “Plan de Compartición” (ver cuadro 1.1). Este segundo intento, que tuvo la finalidad de que los vecinos aportaran de manera equitativa, tampoco funcionó.

Como ultimo intento, el gobierno implementó un último plan por el cual los vecinos pagaran un porcentaje en función a la tasación de sus casas o lo recaudado por sus arrendamientos, pero nuevamente los vecinos no cumplieron, a pesar de la amenaza de embargo del dinero de los arrendamientos de las casas del barrio. De esta manera se logró recaudar menos de las dos cuartas partes del costo total de obra planificado inicialmente.

Cuadro de Compartición de los vecinos del barrio de Cori-Cruz

La excesiva burocracia de la época fue un punto en contra para un mejor manejo del tiempo de ejecución de las obras, que trajo como consecuencia perdidas económicas y un mayor tiempo en el proceso de intervención; a esto se suma la falta de mano de obra especializada en lo que respecta a la construcción de los terraplenes a lo largo de la calle Cori-Cruz, en la que no se efectuó una evaluación del control de calidad, a pesar que más de la mitad de lo recaudado se utilizó en esta intervención (descuidando el resto).

5.2 La participación vecinal

En este caso, la participación vecinal fue el punto de partida para la intervención del barrio de Cori-Cruz; la insistencia de la vecina Melchora Toledo (cuya casa se encontraba muy cerca del Sanjon) permitió que el Cabildo del Cusco, tomara las primeras acciones, como la evaluación de los daños del Sanjon y la aprobación de la ordenanza municipal para la contribución de toda la ciudad en las obras de intervención.

Al iniciarse las obras, la participación vecinal propició la contribución económica voluntaria (ver cuadro 1.2), pero a medida que las obras avanzaban, y por falta de un manejo por parte del Cabildo de la ciudad, las iniciativas vecinales no continuaron. Esta relación entre el gobierno local y los vecinos se deterioró por falta de un manejo de la participación vecinal ocasionando que los vecinos contribuyeran obligatoriamente para la ejecución de las obras, mediante el Plan de Compartición (que generó conflictos de intereses entre los vecinos del barrio y los de los barrios cercanos como el caso de la casa de Don Lucas Vega, que por encontrarse a espaldas de la calle Cori-Cruz y cercana al puente de Belén se beneficio de la intervención pero no se le incluyo en la compartición).

Cuadro de aportaciones voluntarias de los vecinos del barrio de Cori-Cruz

Es muy posible que uno de los factores para que esta integración vecinal no se diera, fuera la existencia en el barrio de un buen numero de población flotante. A esto se suma una falta de interés de los vecinos por pertenecer al barrio: esto está muy claro en las cartas enviadas al Cabildo pidiendo la exoneración de pago de la prorrata por encontrarse lejos del derrumbe.

Al parecer, no se registraron problemas sobre tenencia de propiedad en el barrio, pero sí hipotecas o censos y capellanías que eran muy comunes para esa época pues permitían a los propietarios tener un circulante de dinero para diversos fines, como refacciones de la propiedad, gastos personales, inversiones.

Uno de los documentos nos describe la falta de seguridad ciudadana en la zona, por ser un espacio de la ciudad de extramuros y con un frente ribereño y donde existía una actividad comercial. Al parecer los robos eran frecuentes, como lo describe una vecina en una carta al Cabildo, avisando del robo de palos y piedras y demás materiales pertenecientes a las obras que se venían realizando a lo largo de la calle Cori-Cruz. La participación vecinal pudo haber sido más contundente, pero no lo fue debido a la falta de manejo por parte del Cabildo.

6. El financiamiento de las obras de intervención: la empresa publica y privada

El monto de la inversión para la ejecución de las obras de refacción del Sanjon de Cori-Cruz, según los peritos nombrados por el Cabildo, fue de 4.500 a 6.000 pesos. Este monto era muy elevado para la época, pues equivalía a la compra de 3 casas principales en el centro de la ciudad. Con este monto se pensaba cubrir la construcción de los bancos de la calle Cori-Cruz y el reforzamiento de los puentes de Belén y Santiago.

El presupuesto, según lo estipulado, sería cubierto por el sobrante del fondo de Propios y Arbitrios de la ciudad, según lo mandaban las Leyes de Indias para estos casos. Dicho fondo era el resultado de las contribuciones mediante los impuestos: la cuarta parte, por los vecinos del barrio de Cori-Cruz, las dos cuartas partes por la ciudad y la cuarta por los indios libres tributarios de las parroquias con su trabajo. Debido a que el flujo de dinero en efectivo no fue cubierto, el gobierno local tuvo que recurrir a tomar el dinero proveniente del Ramo de Mojonazgo, que permitió un circulante de dinero en efectivo para las obras (que seria devuelto con el dinero recaudado por Arbitrios). Esta estrategia de financiamiento y de manejo del flujo de dinero fue efectiva y permitió que las obras no corrieran el riesgo de paralizarse y continuaran con lo previsto.

Por iniciativa del gobierno local se convocó a una subasta pública (Op.cit fol 25), con la finalidad de que la “empresa privada” participara de esta intervención en la ciudad. Por ese entonces, la empresa privada estaba constituida por gremios de maestros, picapedreros, carpinteros, herreros, etc. Los maestros constructores más reconocidos de la época fueron nombrados por el Cabildo de la ciudad para realizar los presupuestos de las obras, los peritajes durante la construcción y las tasaciones de las propiedades de los vecinos del barrio. La subasta fue declarada desierta.

7. El impacto urbano y la sostenibilidad

Al concluir la intervención en la zona, el impacto en el barrio y en las parroquias cercanas fue inmediato: se restableció la estructura urbana de este lado de la ciudad, el circuito peatonal y vehicular entre el barrio de Cori-Cruz y el resto de la ciudad también fue reestablecido, la circulación por los puentes de Santiago, Belén y La Almudena se normalizó. Los vecinos se vieron favorecidos con las mejoras en el barrio, las propiedades a los largo de la calle Cori-Cruz aumentaron su valor.

Los vecinos y el gobierno local fueron los principales encargados de darle sostenibilidad a los distintos proyectos, apoyando además las tareas de mantenimiento del riachuelo que bajaba de la quebrada de Picchu.

8. El impacto ambiental

El impacto ambiental en la zona, después de concluidas las intervenciones, fue inmediato. La limpieza de la zona de Cancharani recuperó y mejoró el medio ambiente de esta zona, conocida como los muladares de la ciudad.

Aunque las condiciones sanitarias en este periodo no eran las mejores, las aguas estancadas en el Sanjon ponían en riesgo de enfermedad a los vecinos. Se puso en evidencia la necesidad de limpieza y mantenimiento de los riachuelos de la ciudad en temporada de lluvias, para una mejor evacuación de las aguas.

9. Conclusiones

A lo largo del documento hemos puesto en evidencia el uso de las distintas variables propias de un proceso de Renovación Urbana, y ha quedado demostrado en el presente trabajo que se trató efectivamente de este tipo de intervención.

Las estrategias utilizadas durante el proceso de Renovación Urbana por parte de los distintos actores de este proceso no fueron las óptimas, por no tener planificación, pero lograron cumplir el objetivo principal, que era la recuperación de la calle Cori-Cruz.

El proceso de intervención en este frente ribereño de la ciudad permitió el restablecimiento de la circulación de la zona, evitando el deterioro de las casas de los vecinos (cercanas al derrumbe).

Esta intervención demostró la importancia que tiene el trabajo integrado de la participación vecinal y del gobierno local en los procesos de Renovación Urbana en la ciudad, en el caso del barrio de Cori-Cruz esto se evidencia desde el inicio hasta el final.

La gestión del gobierno local no fue la más eficiente, las decisiones tomadas por el Cabildo tuvieron que adecuarse a las circunstancias de cada momento y correr el riesgo de la paralización de las obras.

La ausencia de la empresa privada en este proceso provocó que el gobierno local debiera buscar otras estrategias de financiamiento, y ocasionó una ausencia en el control de calidad de las obras ejecutadas.

Técnicamente, la falta de mano de obra especializada provocó una mayor inversión de tiempo y dinero respecto a lo presupuestado.

La intervención en la zona de Cancharani, conocida como los muladares de la ciudad, contribuyó a mejorar las condiciones de salubridad en la zona.

No esta muy claro en el documento si el resto de obras, como el empedrado de la Plazuela de Hospital y la construcción del puente peatonal entre las calles de Cori-Cruz y Belén, fueron concluidas durante el proceso de intervención del barrio de Cori-Cruz.

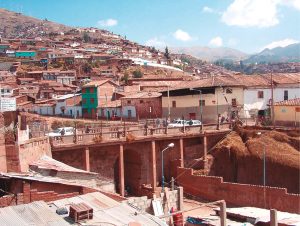

En la actualidad, el barrio de Cori-Cruz sigue teniendo el espíritu comercial que desde tiempos coloniales lo caracterizó. Gracias al gobierno local y la participación vecinal se ha logrado erradicar gran parte del comercio ambulatorio que se había apoderado de las principales calles del barrio, así como la inseguridad ciudadana, pero aun es necesario seguir interviniendo este espacio de la ciudad.

JEC

La autora es arquitecta y egresada de la Maestría en Renovación Urbana de la Universidad Nacional de Ingeniería, Especialidad de Evaluación de Proyectos Inmobiliarios.

Ver la página Web de la Municipalidad del Cusco.

Sobre procesos contemporáneos de renovación urbana en ciudades latinoamericanas de mediana escala, ver las notas Ribera Norte: Concepción llega al río, de Juan Rodríguez Alvarez, y La Construcción de Rosario I y II, en los números 15, 33 y 34, respectivamente, de café de las ciudades.

Bibliografía

Augurto, Calvo Santiago, “Estudios acerca de la Construcción, Arquitectura y Planeamiento Inca Cámara Peruana de la Construcción” (CAPECO), Lima 1987.

Cuadros E. Manuel, “Del notable terremoto que hubo en la ciudad del Cusco el año 1650. Una anónima en interesante información en el tomo I. Manuscrito de América en el Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Madrid”. En Revista del Museo Arqueológico N 16-17

Decoster, Jean Jaques, Justicia y Poder Cusco siglo XVI-XVIII Catalogo del Fondo de Corregimiento, Archivo Departamental del Cusco, ED. CBC.1997.

Esquivel Y Navia, Diego “Noticias Cronológicas de la ciudad del Cusco” Lima : Fundación Augusto N. Wiesse : Banco Wiesse, 1980.

Esquivel, Coronado Jessica, “El Barrio de Nueva Alta-Historia y Interpretación”, Tesis para el titulo de arquitecto, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, 2001.

Gutierrez, Ramón “La Casa Cuzqueña”, Universidad del Nor-este de Argentina, 1981.

Gutierrez, Ramón “Pueblos de Indios. Otro Urbanismo en la Región Andina”, Quito, 1993.

Hardoy, Enrique Jorge “El Centro Histórico del Cusco: Introducción al problema de su preservación y desarrollo, Lima Banco Industrial del Perú, Fondo del libro, 1983.

Hardoy, Jorge “Simposiun sobre el proceso de urbanización en América Latina desde sus orígenes hasta nuestros días – Las ciudades en América Latina y sus áreas de influencia a través de la historia”, Buenos Aires, S.N. 1975.

Harms, Hans; Ludeña, Wiley; Pfeiffer, Peter “Vivir en el Centro: Viviendas e inquilino en los barrios céntricos de la Metrópolis de América Latina, (Technische Universität), Hamburgo, 1996

Hambleton, Robin y Huw Thomas “Urban Policy Evaluation: Challenge and change, London Paul Chatman, 1995.

Martin Rubio, Maria del Carmen, “Relación de la ciudad del Cusco”, Vasco de Contreras y Valverde, Ed. Madrid, 1983.

Leviller, Roberto, Documentos sobre Francisco Toledo Instituto de Estudios de Investigación de Madrid, 1925.

London,”Urban Regeneration in water fronts“, London, 2000.

Ludeña, Urquizo Wiley, “Ideas de Arquitectura en el Perú del siglo XX”, teoria, historia y crítica, ED. SEMSA, 1997.

Porras, Barnechea Raúl “Antología del Cusco” Lima ED. Libreria Internacional del Perú 1961.

Roberts, Peter y Hugh Sykes Oxford “Urban Regeneration handbook” Londres, 2000

Rossi, Aldo, La Arquitectura de la ciudad, ED. Gustavo Gili, Barcelona, 1982.

Villanueva, Horacio Urteaga “El terremoto de 1650 en el Cusco” En: Revista del Instituto Americano de Arte N 11, vol 11

Villanueva, Horacio Urteaga, Villanueva, “Cuzco 1689 Informes de los Párrocos al Obispo Mollinedo, documentos Economía y sociedad en el sur Andino”, Cusco CBC 1982.

Walton M, “Como administrar con el Método Deming”, Bogota NORMA, 1988.

Documentos de Archivo:

Archivo Departamental Cusco, Inventario de libros Manuscritos y fotocopias Documento No 15 Expediente que trata sobre la composición del Sanjon de Cori-Cruz, Manuscrito Roto, fojas 73.

Archivo Arzobispal del Cusco, Sección Republicana- Caja C-XC-1,1, fol. 01. Año 1898

Limites de la parroquia de Belén.