“Siempre me acuerdo del día en que me fui,…pero mucho más me acuerdo del día en que volví“, cuenta Tomás Eloy Martínez en un artículo reciente.

Fue caminando por la Plaza de Mayo, tratando de reencontrarme con los olores de la ciudad, cuando me empecé a dar cuenta que las cosas habían cambiado bastante, aún en poco tiempo. No es casual que Virilio esté de moda…

Era la segunda vez que volvía, la primera fue días antes del “corralito“. Recuerdo mis impresiones de sentir la calma antes de la tormenta por aquellos días. La crisis no era sólo de diarios y estadísticas, se veía dependiendo de adonde se mirara. Se seguía viviendo, refugios mediante. Eran los barrios cerrados para los que podían pagar por la seguridad de la jaula de oro, el snobismo para los que no se resignaban a perder el subdesarrollado glamour, la indiferencia luego de la queja, el pleno auge de los reality shows, que a contramano de su nombre eran burbujas donde la realidad no llegaba. Una realidad, devastadoramente cierta y asfixiante para tomársela todo el tiempo en serio, parecía ser el trasfondo de esa aparente apatía de la queja cotidiana que nunca se plasma en crítica. Sin embargo había otros a los que sólo les quedaba la desesperación.

La indolencia (27 de noviembre de 2001, días antes del corralito)

Dicen que la acción es propia de la política: si es así, nos habíamos convertido en apolíticos. Me acordaba de Hamlet, el príncipe vengador que no puede actuar, que analiza y piensa y esta sobre los demás personajes conociendo la verdad, pero es incapaz de llevar adelante la acción. Primero por duda, luego por melancolía (dicen los teóricos), pero me acuerdo que a mí me parecía que era por indolencia, eso que se puede traducir como falta de sentido de la acción. El legendario personaje ya había perdido todo, hasta las ganas de la venganza, ya no la sentía propia, era un deber ser que le era ajeno. La indolencia como refugio, ya no la locura de los personajes antiguos sino el desinterés, el descreimiento, que lo va llevando trágica e inexorablemente de la inacción a la tragedia.

Ese era el clima de esos primeros días de recién llegada. No malhumor o enojo sino indolencia. Casi resignación.

En las clases de sociología dirían que en este contexto es difícil construir sociedad: en realidad, se desarma. Uno de los clásicos, Durkheim, sostenía que la falta de norma era la causante del caos político y social de la Francia del siglo XIX. Argentina hace muchos años que es anómica, que la norma perdió legitimidad, que los valores están cambiados, que la impunidad es moneda corriente. La norma es el valor compartido, es la seguridad de que si la violamos salimos perdiendo, pero no por mano dura (como en estos momentos siempre salen a decir), sino por legitimidad, convencimiento, sanciones regulares, confianza, por creencia en esos códigos compartidos. Y para construir valores hace falta voluntad social y política.

Cacerolazos y quilombo (fines de diciembre)

Argentina era un Quilombo, termino nada delicado y no académico de uso cotidiano por estas tierras, que significa burdel y, por extensión, lío, desorden. Sin embargo tiene su origen en las rebeliones de los esclavos negros en las haciendas brasileñas. Y me parece que este dato es especialmente representativo para el momento.

La inacción y la indolencia eran la paz antes de la tormenta; el corralito, la falta de soluciones, los saqueos y las muertes de aquellos 19 y 20 de diciembre, fueron las gotas que rebalsaron el vaso y ese día la clase media dijo basta con las cacerolas en la mano. Horas antes habían sido los saqueos, con una violencia diferente a la del ’89 (otro año de saqueos por la hiperinflación), la desesperación era mayor y de más larga data. Algunos dicen que eran digitados, pero lo cierto es que la llama prendía, con la desesperación y la violencia que da la impotencia, el no tener ya nada que perder. Era una lucha entre pobres, los estructurales y los que están entrando desde la clase media. Hay imágenes imborrables, horribles. Los dueños de los comercios llorando a gritos, adentro la destrucción de todo, la gente abalanzándose sobre la comida que dejaban en el suelo. Fue un estallido, el de los más pobres, fuera de toda norma, bestial y real, fueron los primeros en decir basta.

Y a la noche, tarde, el primer cacerolazo, la gran bolsa que es la clase media argentina. Fue otro basta, mas “políticamente correcto” visto desde hoy, el que esperaba una solución desde el presidente en un discurso que finalmente no dijo nada, el que se levantó cuando los ahorros, mucho o poco, se esfumaban. En ese momento le decía basta a Cavallo y a Menem y al modelo. Muchos de esos, un año y medio después parecieron olvidar varias cosas. Sin embargo en el momento, creo que fue tan fuerte para la gente el volver a juntarse en la calle que después había cacerolazos todos los días, que poco a poco, sin un proyecto concreto que les diera otra proyección, fueron perdiendo el efecto. Sin embargo renunciaron presidentes por el ruido de las cacerolas y eso no es poco.

Admito que verlo era emocionante, increíble, toda la ciudad sonaba y nunca se supo por donde empezó el ruido, y después todos a la plaza de Mayo (emblemática en la ajetreada vida política argentina). Fue al rato del discurso de De la Rua, como a las 11 de la noche de un miércoles, impensable. Una imagen en la tele: todo el mundo en la calle y un joven de anteojos con la Constitución en la mano, levantándola como un estandarte en pleno estado de sitio. Ese día yo iba a jurar como socióloga finalmente (después de años de haber terminado) por la Constitución, los derechos de los hombres… y se suspendió. Justo ese día, pensaba yo, los “esclavos” se asumen como ciudadanos. Decían basta y aprendí que a veces los derechos no se piden, los derechos se toman.

Esa madrugada, la policía reprimió, la clase media se fue a casa y la violencia estalló con toda la furia. Las palmeras de la Plaza en llamas, los 30 muertos. Imágenes de una ciudad irreconocible. La Ciudad de la Furia, dice una canción conocida. Y De la Rúa renunció.

Desde ese día la velocidad de las cosas se aceleró vertiginosamente, y eso en Buenos Aires ya es casi insoportable. Pasó un mes, aunque la sensación fue de años. Cambios de escenarios permanentes, hora a hora, la incertidumbre arrasaba con todo y la angustia se profundizaba. Por esos días me prestaron el libro “El país de las últimas cosas”, de Paul Auster y decidí que no era mi momento para leerlo.

5 presidentes y ningún poder(seguimos en este verano negro)

Después de la renuncia aprendimos los tecnicismos de leyes de acefalía, de asambleas constitucionales, de nuevos sistemas electorales. Todos hablaban como licenciados en ciencias políticas, mientras nadie quería ser presidente y todos en la línea sucesoria renunciaban. Llegó el optimista Rodríguez Saá, pero estaba tan sonriente que nadie le creyó que venía por tres meses. Eso, y los nombramientos a tipos más que corruptos, provocó ruidos de cacerolas nuevamente. Anteriormente el peronismo, sangriento en sus internas aún en ese momento, ya le había quitado el apoyo. Nueva renuncia y otra vez los políticos demostraban que no estaban a la altura de las circunstancias.

Un dato: todos los que esa noche de domingo (cerca de fin de año) se enteraron de la renuncia estaban reunidos en grupo, yo misma y todos los que conozco estaban en la casa de algún otro con varios más, jugando a algo, comiendo una “picada”, charlando. Y así, “contenidos” o refugiados, la angustia se aliviaba.

La simpleza economicista de los economistas (y aledaños)(ya es enero y pasó mi cumpleaños)

Aprender términos económicos no es nada nuevo en Argentina, todos parecemos haber cursado Economía I, por lo menos, aunque eso no sirvió nunca de nada. Indexación, hiperinflación, devaluación, dolarización, recesión, paridad cambiaria, libertad de mercado… Eso sí, siempre son términos que no son esperanzadores. Del gabinete de ex presidente De la Rúa por lo menos 6 eran economistas y así nos fue. Aparentes neutrales y capaces economistas, que de neutrales no tienen nada: los mejores alumnos del FMI. Ellos, obviamente con el respaldo del poder económico y el político, vendían las recetas neoliberales como libres de intereses y absolutamente naturales, por lo tanto tenían que funcionar. Es el primer axioma de toda legitimación de poder: teñir una situación o decisión de una naturalidad indiscutible que las hace ahistóricas, apolíticas, incuestionables entonces.

La verdad es que el país hace 10 años que se está desangrando, perdiendo empleos, nivel de vida, gente preparada…y cada vez la herida es mayor y hoy la solución política y la capacidad de acción es difícil y débil.

Sin embargo, ojalá el problema de Argentina fuera sólo económico… Es un problema de confianza, que no se consigue aflojando el corralito. La impunidad, la falta de reglas claras, el descreimiento, necesita otras medidas, se necesitan símbolos con contenido, palabras con acciones, valores que no se pisoteen y que nos construyan nuevamente como nación y nos contengan con proyectos concretos a todos.

In Between

Dicen que las crisis son oportunidades para el cambio, pero los involucrados y las condiciones no parecían ser las mejores. Una clase política impresentable, se la mire por el centro, la izquierda o la derecha, sindicatos más impresentables aún. Un poder económico interno y externo mal acostumbrado al vale todo que no se resigna a dejar de ganar extraordinariamente. Una sociedad desilusionada y descreída, entrenada en las salidas individuales.

Sin embargo todo parecía un aprendizaje. Que dolía obviamente. Me parecía que en la memoria social iba a quedar la fuerza del haberse levantado. Así como la represión quebró a toda la generación de nuestros padres (que era la generación intermedia que hoy tanto nos falta), así como los levantamientos militares de aquella Semana Santa provocaron que esta sociedad acostumbrada a los golpes y a los militares se mostrara dispuesta a todo con tal que no nos vuelvan a “desaparecer” y dijo nunca mas. Así como también después de la hiperinflación nos volvimos cobardes, temerosos, y cualquier cosa se soportaba si la estabilidad seguía, y se soportaron hipócritamente todos los ajustes, todas las corrupciones. Esta vez, este nuevo “tocar fondo”, este hartazgo de la propia resignación, tal vez nos hiciera redescubrir que todavía podíamos reconstruirnos como sociedad.

Desde lejos otra vez escuché sobre el auge y la caída de muchas cosas: los clubes de trueque, las asociaciones vecinales, los piqueteros, los ministros de economía, los candidatos, las ilusiones.

Segundas vueltas (abril de 2003)

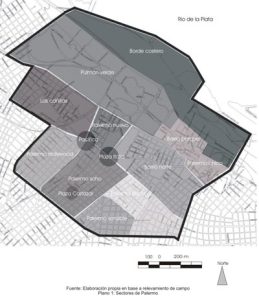

Esta segunda vez me traía a esa misma Plaza de las palmeras quemadas, convertida hoy en espacio cotidiano de protesta. Se respiraba tensión en el vacío de las 4 de la tarde. La encontré partida al medio por ese otro corralito de vallas fijas que juega con las palabras encerrar / proteger / dividir, dejando a la Casa Rosada de un lado y a la gente del otro. Lejos, demasiado lejos. Demasiado contundente y real para que sólo sea una metáfora.

Llena de banderas, llena del celeste y blanco de las banderas, símbolos patrios para la venta. Productos de primera necesidad si de manifestaciones cotidianas se trata.

“El monopolio de la fuerza de policía” hacía valer su visibilidad (tal vez demasiado si de verdad se siente seguro de su monopolio) y deja a la plaza regada de azul, en muchos grupos tupidos de policías, que “pasean” por el lugar.

Los que trabajaban del lado vallado comenzaron a salir. Eran las cinco de la tarde, el verano se apagaba y la tensión crecía. Pero el espacio permaneció vacío, sólo camiones de la televisión esperando captar la noticia. Rumores de que llegaban Estás manis distan bastante de las que yo misma me acordaba, de las muy “universitarias” y enormes marchas de los primeros ’90.

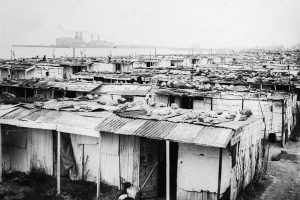

Seguí caminando y por Diagonal venían. Composición extraña de ver por estas calles, muchas mujeres, muchos chicos, bebés, viejos, todos pobres, muy pobres. Caras de venir de lejos, y no me refiero a un lejos de metros sino de un lejos social de esa ciudad con fronteras sociales hacia sus periferias. No eran tantos, pero la imagen impactaba. ¿Para ellos eran esas vallas? El miedo al otro se palpaba. El grupo parece abandonar esa calidad de “invisibles” que les da la indiferencia cuando van de a menos por la ciudad apagada . Es la certeza de que hay otro, un otro nuevo en ese territorio. Estos otros son parte de los pobres, de estos pobres que ya son mas de la mitad de los argentinos que se están apropiando de un espacio que hacía mucho mucho tiempo no pisaban. La ciudad parece dejar de ser miope a la fuerza. Su realidad metropolitana se le impone. Las fronteras sociales se traspasan y se ocupa el centro.

“Las patas en la fuente”, se horrorizaban varios acomodados porteños cuando aquel mítico 17 de octubre en el 45, las calles se llenaron de obreros que venían de lejos y refrescaban sus pies en las fuentes de la ciudad sin pobres.

Hoy, son desocupados, gente que vive de economías de subsistencia, ciudadanos que no gozan ni de los mínimos derechos que debería garantizar un Estado, los que ocupan aquella misma Plaza donde se declaró el primer gobierno patrio hacia 1810, un 25 de mayo.

25 de mayo, un mes después, elecciones mediante, la velocidad de las cosas arrasa con la capacidad de asumir el tiempo y en otro espacio ya veo en los diarios que hablan de este nuevo presidente, la misma plaza llena de gente que espera. Era en ese mismo escenario donde otra frase de Tomás Eloy Martínez parecía ajustarse perfectamente, en esta suerte de tragedia hamletiana argentina: “estamos viviendo entre el pasado – por el recuerdo del fantasma que se marchó – y el futuro, esperando lo que vendrá“.

MI

Sobre el arquitecto, urbanista y “dromólogo” Paul Virilio, y sus teorías sobre la velocidad, ver artículo en Le Monde Diplomatique de agosto de 1995 y la página danesa dedicada a su pensamiento, con excelentes links.

Sobre algunos nombres y palabras utilizadas en la nota (para los lectores/as no familiarizados con la realidad argentina):

Corralito: nombre popular de la restricción impuesta al público para disponer de sus depósitos en el sistema bancario argentino, sancionada por el entonces presidente De La Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, en diciembre de 2001. La medida profundizó el descontento general por la recesión económica y el desempleo, dando origen a protestas masivas que ocasionaron la caída del gobierno unos días más tarde.

La ciudad de la furia: un tema muy conocido de Soda Stereo, grupo argentino de música pop .

Semana Santa: en abril de 1987, se produjo durante la Semana Santa una rebelión de militares que exigían el cese de los juicios iniciados a partir del retorno a la democracia, por la violación de los derechos humanos durante la dictadura entre 1976 y 1983.

Casa Rosada: sede del Gobierno Argentino.