Rara vanidad la bogotana, que presume de incomprobables defectos. La cordial deferencia de mis anfitriones me previene del frío (pero aun sin sol, la temperatura no bajó de los 15°C), de la altura (los 2640 metros sobre el nivel del mar son una buena excusa para futbolistas mal entrenados, pero no afectan al caminante de buen humor), de caminar por la ciudad; ¡hasta me ofrecen un operativo de seguridad en el aeropuerto! Los buenos oficios de Gloria Henao y Andrés Gaviria, funcionarios de la Cámara de Comercio, me salvan de la vergüenza y entro a Bogotá como cualquier hijo de vecino. En pocas horas, la ciudad entra en confianza y se hace amiga del visitante, que la recorre confiado y curioso.

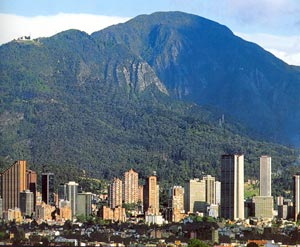

Los conquistadores fundaron Santa Fe de Bogotá sobre el lado oriental de una cadena de cerros andinos, dominando una fértil sabana y cercana a muy buenas reservas de agua y a las minas de esmeralda y sal. El lugar está en el centro de un vasto territorio que incluye las costas caribeñas (donde entre otras se posan Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, mítico escenario de las hazañas de Escalona que canta Carlos Vives), el valle cafetero del Cauca (Manizales, Pereira, Armenia, donde nace la imagen “Juan Valdez”), y la costa del Pacífico al occidente y la particular zona de los llanos orientales y la selva amazónica que limitan el sur del país. A esa estratégica geometría, y posiblemente al alivio de los españoles por las temperaturas templadas del altiplano, debe Bogotá la condición de capital del estado. Hace poco más de 50 años, la ciudad albergaba a 350.000 personas; hoy su demografía se ventuplicó a 7 millones, y todavía siguen llegando inmigrantes, muchos de ellos refugiados de los territorios en guerra, en busca de paz o de su propia reinserción: las tasas de crecimiento bogotanas son de casi 2,5% anual y superan ampliamente a las nacionales. La urbanización se extiende sobre una mancha alargada, configurando una “media naranja” paralela a los cerros. Pronto aprendemos que las calles que terminan en los cerros son, simplemente, calles o avenidas, y que las que corren paralelas sobre el eje norte – sur son las carreras.

Sobre estratos y tratos…

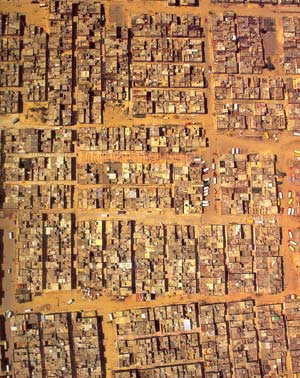

El aeropuerto de El Dorado está enfrentado al centro de la ciudad sobre el lado más angosto de la media naranja, al oeste: una ventaja competitiva, porque está cerca pero a la vez fuera de la ciudad. También compruebo, tras unos días, que pocas cuadras al sur de esa conexión (la calle 26 y la avenida El Dorado) comienza la zona pobre de Bogotá, un sector que nadie necesita atravesar… si no es pobre, por supuesto. La contundencia de esa segregación impresiona; los barrios más acomodados se desarrollan al norte. Solo unos pocos barrios de ranchitos sobre un cerro, al noroeste, interrumpen la uniformidad de estratos sociales del norte. Muy lejos hacia el sur, los rancheríos de Ciudad Bolivar traen cierta memoria de Caracas o de Río, con su promiscuidad sociológica.

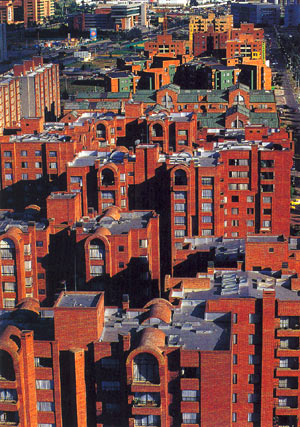

Al vasco Jon Aldeiturriaga, que representa a la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, le causa gracia la precisión con que los bogotanos describen sus estratos sociales. La gradación va de 1 a 6, según un progresivo aumento del nivel de ingresos que se mide a partir de las condiciones de residencia. Un patrón que se corresponde con la distribución geográfica de los estratos, y con la llamativa homogeneidad de la construcción de los condominios residenciales. Bogotá es una ciudad con relativamente pocos edificios de gran altura, apenas algunas torres de oficina u hoteles en el Centro Internacional (unas cuadras al norte del Centro Histórico) y pocos complejos de torres de vivienda en ciertos barrios de “estratos altos”. La vivienda se agrupa en general en condominios que tienen a la manzana como módulo de superficie, con alturas de entre 2 o 3 a 8 o 9 pisos de acuerdo a la densidad del barrio donde se ubican, y con distintos tipos de servicios comunes de acuerdo al estrato, en gran parte construidos en los últimos 20 años. Son conjuntos cerrados a la calle, enrejados y con custodia permanente. Las medidas de seguridad son a veces arbitrarias: saliendo de un condominio, la persona que me lleva se entera de que ahora se le exige a los propietarios que abran el baúl del auto para que la guardia lo revise…

El Foro del Espacio Público y la gestión reciente de Bogotá

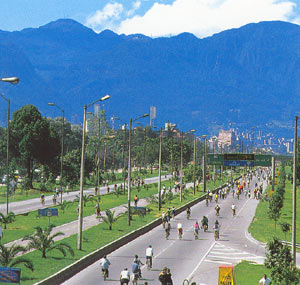

La Constitución de 1991 dio a los colombianos la posibilidad de elegir a sus alcaldes, que hasta entonces eran funcionarios de tercer orden designados por el Gobernador del Estado (a su vez nombrado por el Presidente de la República). La capital ha tenido hasta hoy 4 Alcaldes Mayores electos por el pueblo (en el caso de Antanas Mockus, electo en dos oportunidades), y todos parecen haber aportado algo interesante para la evolución de la ciudad, que de hecho ha sido muy estimulante en estos años. Según el aparente consenso general, Jaime Castro (el primero se los electos) equilibró las financias del municipio y dejó buenos recursos a sus sucesores. Antanas Mockus generó una corriente de cultura y autoestima ciudadana, con carisma personal, espíritu académico y un sutil manejo de la comunicación. Enrique Peñalosa, un hábil gestor, continuó y concretó los proyectos de sus antecesores y desarrolló una política de obras y generación de espacio público, tanto en el norte rico como en los barrios marginales del sur: recuperación paisajística de cañadones y zanjas de desagüe, paseos de ocio citadino y popular, ciclorutas (la ciudad se precia de tener la red más extensa del continente, con 340 kilómetros) y la materialización de andenes (el término local que designa a las veredas, las aceras) en las calles de toda la ciudad, apartando al carro del espacio peatonal: la imagen del bolardo que impide el acceso del auto a la acera es la marca de su gestión.

El origen de estos tres alcaldes fue el Partido Liberal y sus desprendimientos; hoy en cambio gobierna la ciudad Lucho Garzón, un político de izquierda carismático y astuto, que privilegia la inversión social y la idea de integración y consenso entre los diversos “estratos” (“un gobernante no puede polarizar a la sociedad” dice, quizás diferenciándose del vecino Chávez, en su impactante presentación en la Cámara de Comercio). Entre los cuatro hay alianzas y enfrentamientos cruzados, y en el Foro del Espacio Público se tratan con cierto simulado desdén. Me identifico rápidamente con el estilo irónico de estos políticos, tan lejano al denuncialismo y a la profecía que caracterizan a los de mi tierra. Los alcaldes y ex alcaldes bogotanos se ignoran hasta el momento de cruzar un rápido estilete verbal, luego continúan su discurso mientras sus contrincantes piden a los moderadores el “derecho a réplica”. Peñalosa se extraña, por ejemplo, de que a Castro no lo hayan contratado como “genio de las finanzas”, luego de escuchar su postura sobre la financiación del Transmilenio; Garzón alude a Peñalosa como un “pre-pre-pre candidato presidencial” y compara a Antanas con Hobbes, por su discurso sobre el obrar bien por convencimiento o por temor…

La cultura del debate y respeto por el antagonista parecen ser un sello ciudadano en las reuniones del Foro del Espacio Público: los vendedores ambulantes que concurren a la sede del comercio formal solo lanzan algún que otro grito de aprobación o reprobación ante los alcaldes amigos o adversarios, nadie interrumpe a gente que opina distinto, se advierte la voluntad de negociar antes que de romper lanzas. La cultura urbana es una sana obsesión compartida por todos; al terminar mi charla, dos periodistas del diario El Espectador se acercan y me entregan un ejemplar del suplemento de cultura ciudadana que edita el periódico (la intención me recuerda las clases de “Moral y Urbanidad” de mi escuela primaria, luego me dicen que aquí la materia se llamaba “Civismo y Urbanidad”). Es mucho lo avanzado en la cuestión, aunque todavía haya bastante que enseñar a los automovilistas y, ¿por qué no?, a los peatones que aun a riesgo de su vida cruzan las calles con aire desafiante y cierta prepotencia.

La Cámara de Comercio organiza este Foro preocupada por la reaparición de vendedores ambulantes en áreas comerciales; mucho se discute acerca de si el problema estaba resuelto antes de Garzón o solo estaba oculto: en los hechos, se admite que esta venta ambulante moviliza alrededor de 40 millones de dólares al año. Honorio Galvis, Alcalde de Bucaramanga, sostiene que el problema es de índole nacional, porque involucra a las políticas sociales, económicas y de empleo. El propio Peñalosa, a quien algunos exaltados tildan de “verdugo” de los vendedores, cree que la mayor amenaza al espacio público es el automóvil y no los ambulantes.

A lo largo del debate, muchos sostenemos que la cuestión del aprovechamiento económico del espacio público pasa por la recuperación de lo que el estado invierte en su creación y la consiguiente valorización del suelo privado circundante. En la sala se encuentra presente el filósofo y economista Humberto Molina, quien sostiene que el espacio público es la externalidad económica más importante que genera la ciudad, y que sus supuestos sucedáneos, los shopping malls, solo transforman al ciudadano en mero consumidor. Molina es uno de los ideólogos de la Ley 388/97 (Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial), que pone a Colombia a la vanguardia de las políticas de recuperación de plusvalías en Latinoamérica (sin embargo, en los pasillos muchos se quejan porque la ley no parece ser muy aplicada en la práctica, aunque generó una conciencia respecto al impacto económico de las intervenciones públicas).

Alejandro Encinas, Secretario de Gobierno de México DF, sostiene al respecto que solo el estado debe especular sobre el valor del suelo urbano, aunque los desarrollos inmobiliarios deben ser privados. Jordi Borja coincide: “el suelo en la ciudad no debe ser privado, pero sí la intervención sobre el suelo“. Más radicalizado, alguien de quien no conozco su nombre sostiene en el lobby de la Cámara de Comercio que el manejo del suelo urbano debe ser socialista, y los desarrollos urbanos deben ser capitalistas…

Aunque se advierte contra la degradación del espacio público y las prácticas de contrabando y otros delitos que puede implicar la venta ambulante, en general se relativiza la magnitud del problema. Aldeiturriaga presenta la política de espacios comerciales a cielo abierto en Bilbao, pero aclara que ni por asomo la magnitud de la venta ambulante en su ciudad se acerca a la de las ciudades sudamericanas. Encinas calcula en 300.000 la cantidad de ambulantes del DF. Carmenza Saldías, Directora de Planeación Distrital, presenta con llamativa vehemencia el interesante Plan Maestro del Espacio Público y aprovecha para cuestionar a ciertos críticos de la venta ambulante: sin nombrarlo directamente, muestra una foto de un puesto de distribución del diario El Tiempo, cuya venta se realiza casi exclusivamente en la calle y por vendedores informales; también sostiene que gran parte de la producción de la industria local se canaliza a través de esta forma de venta. En el debate posterior, Borja propone a los comerciantes que den un puesto de trabajo formal a cada ambulante para comprometerlos a salir de la calle. Finalmente el alcalde Garzón advierte a los comerciantes formales que no echará a los ambulantes “con garrote”, pero también conmina a los vendedores a que concierten con la Alcaldía Mayor un “pacto de cumplimiento” para la erradicación de la restitución del espacio público ocupado, tal como ya se hizo en el caso del barrio de Restrepo: dos de las zonas y ejes viales de mayor actividad comercial del centro de la ciudad, que se supone habían sido recuperadas por los gobiernos anteriores y vueltas a ocupar durante el último año.

¿Entonces, qué pasa con el Centro?

La plaza Simón Bolívar luce en sus bordes un poder como pocas plazas mayores en América: el Congreso, la Alcaldía Mayor, el Palacio de Justicia (reconstruido tras un ataque terrorista) y la Catedral. Subiendo las laderas serranas desde la plaza, el barrio La Candelaria conserva el pasado colonial bogotano, en una de las áreas patrimoniales más valiosas del continente. Son manzanas enteras de construcciones de época, sin mayores deterioros, con un gran potencial de revalorización. Las clases acomodadas lo visitan con cierta aprensión, pero estudiantes, artistas, flanneurs y callejeros la llenan de vitalidad en sus bares, fondas y plazoletas. Una de las casas es la que alojaba al Libertador Bolívar en su estadía en Bogotá, de ella se escapó por una ventana cuando su amada, la brava Policarpa Salavarrieta, le advirtió de la conspiración que se tramaba en su contra.

La Candelaria y el centro son evitadas por los pudientes, por los estratos altos, durante ciertos días y horarios, para evitar su muchedumbre de gentes de pueblo. Samuel Jaramillo considera inexacta la creencia generalizada sobre el abandono del centro en las ciudades latinoamericanas; considera, en cambio, que lo que se ha producido es una extensión del centro popular que caracteriza a todas estas ciudades (cita a Uruguaiana en Río, a San Victorino en la propia Bogotá) sobre el centro oficial. La vitalidad del entorno céntrico parece darle la razón: se confunde un cambio de actores con un vaciamiento, desde una perspectiva focalizada en los prejuicios y cosmovisiones de las clases dominantes, de los “estratos 4 a 6″… En una oficina del centro, el canto de los vendedores ambulantes que ofrecen “formularios” forma una rítmica y sutil polifonía que llena de sensualidad el lugar; pienso entonces que algo de la cultura popular y ciudadana se perdería con su erradicación (hay un párrafo de Proust acerca de esta música de la venta callejera, en el quartier de Saint Germain de principios del `900).

Pero fuera de esta maravillosa vitalidad del centro, lo cierto es que en el resto de la ciudad son los centros comerciales privados, de y para todos los estratos, los que organizan la vida comercial, la recreación y el encuentro en Bogotá. Suelen ser feos o banales y le quitan vitalidad a la calle, aunque a decir verdad parecen mejor integrados a su entorno (al menos morfológicamente y como tejido urbano) que los de Buenos Aires. Pero ejemplifican una de las tendencias más evidentes de Bogotá: la de la ciudad por partes monofuncionales.

Una ciudad corbusierana

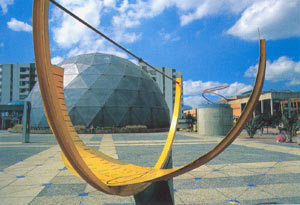

Como en tantas ciudades del continente, Le Corbusier dejó su “plan” o, mejor dicho, su croquis dibujado en un apuro entre un viaje y otro… Pero la influencia del maestro en Bogotá parece mayor que en otras ciudades, quizás por lo rápido del crecimiento urbano bogotano y lo contemporáneo que resultó a su visita y su influencia. Pienso en la uniformidad de la edificación, en la visibilidad paisajística del centro, en la estricta separación de funciones: los Paseos de la 82 y la 93 son zonas lúdicas de uso exclusivo, sin mezcla con vivienda (no hay aquí los conflictos de Palermo Viejo en Buenos Aires o el Born en Barcelona). Pero es en Ciudad Salitre, la urbanización de clase media y media alta al oeste de la ciudad, muy cerca del aeropuerto, donde (salvo por ciertos tics postmodernistas en algunos edificios) más se vive ese raro clima corbusierano. Producto de nuevas formas de producir urbanismo y arquitectura bogotana en los 90, los bloques de vivienda se cierran a calles muy amplias, con espacio para autos, para peatones y para bicicletas, con parques lineales y equipamientos magníficos, con gente que camina por estas calles negadas como salida de un croquis. En una de las manzanas, el edificio de la Cámara de Comercio es un cubo aparentemente perfecto con una resolución magnífica, evidentemente inspirada en el Arco de la Defense parisina, solo arruinada por la pedantería de la escalinata de “acceso”, sobre la fachada a la avenida El Dorado. En el conjunto que compone con el Parque de la Ciencia y el Conocimiento Maloka, es donde mejor se percibe esta ambigua modernidad. Se tiene la sensación de que con menos miedo a la calle, y más locales comerciales en planta baja, estaríamos ante un barrio ejemplar. Pero primaron la industria de la paranoia y el marketing urbano (uno de los condominios homenajea a la Buenos Aires noventista con el nombre de Puerto Madero…).

“¡¿Bogotá es toda así!?”, me pregunta apenas llegado Secretario de Producción de Buenos Aires, Eduardo Epszteyn, cuando caminamos del hotel a la Cámara. Es la impresión de una ciudad a la vez segura y paranoica, una ciudad de la que pensamos que podría realmente ser así en toda su extensión (pero eso, por cierto, lo pensamos con aprensión…). El sábado a la noche, en una muy agradable fiesta en el apartamento de los amigos Jaime y Margarita en La Floresta, vuelve la impresión corbusierana: las ventanas alargadas que capturan toda la difusa luz del altiplano, los cuadros de la dueña de casa en las paredes, la sensación de eficacia y modernidad en la distribución de la planta.

Orgullo del Transmilenio, colores verdaderos, y un maestro

Con problemas económicos y físicos para plantear una infraestructura de transporte público subterráneo, Bogotá recurrió al transporte público potenciado en superficie (ese que Jaime Lerner considera el futuro del transporte en la ciudad). El Transmilenio (Sistema Integrado de Transporte Masivo de Buses) es una materialización exitosa de una red de carriles diferenciados para buses articulados, controlados por satélite, al estilo del “ligerinho” de Curitiba, con recorridos troncales y alimentaciones capilares. Su costo es 5 veces menor que una red equivalente subterránea: Peñalosa sostiene que incluso se podría haber reducido a la mitad, pero a costa de tener un “Transmilenio para pobres”, como dice que se implantó en algunas ciudades mejicanas. La extensión actual de la red es de 55 kilómetros (el Metro de México alcanza los 200 kilómetros, el Subterráneo de Buenos Aires llega actualmente a 42) y ya está en marcha una ampliación de 25 kilómetros. Otra dimensión de su éxito está en el orgullo e identidad que transmite a los bogotanos: es un raro caso de una obra pública que no registra mayores oposiciones, ni entre sus usuarios ni entre los que siguen usando el carro. Pero el éxito innegable de la red no impide que aun circulen los buses contaminantes y muchas veces clandestinos, con escasa eficiencia funcional y disciplina urbana (a pesar de que el programa del Transmilenio incluye su “chatarrización”). El tránsito es complicado y mañoso; luego de finalizada la restricción de “pico y placa”, que es la veda para ciertos autos durante las rush hours, todos los carros de Bogotá parecen complotarse para salir a la calle y generar los temidos trancones.

Dos colores se destacan en la ciudad: el verde del pasto salvaje en las parquizaciones o en los terrenos vacíos (es un pasto elegante, fino, que crece lacio y parejo aun sin cuidado, con un color nítido y brillante) y el terracota rojizo del ladrillo de las fachadas, un material que los bogotanos manejan con habilidad y buen técnica. Ignoro si todo comenzó con Rogelio Salmona, cuyas Torres del Parque gozan de buena salud en la esquina de la carrera 5 con la calle 26, abrazando en un gesto integrador la Plaza de Toros, allí donde terminan las estribaciones de los cerros y comienza el llano. El espacio colectivo de estas viviendas está abierto a la calle, y funciona bien; lo mismo pasa con el acceso a la Biblioteca Virgilio Barco (cabecera de una magnífica red de bibliotecas comunales) desde el Parque Simón Bolívar. Una urbanidad cordial que contradice la paranoia de la ciudad cerrada y de los guardias armadas. En la Galería Cano, a la vuelta del fascinante Museo del Oro, y en el histórico barrio de La Calendaria nos acompañan amables guías turísticos que llevan uniforme y armamento policial: la Policía de Turismo… Cómo sea, en apenas una década Bogotá bajo sus índices de criminalidad de 80 homicidios anuales por cada 100.000 habitantes en 1993 a 23 en la actualidad, llegando así al promedio latinoamericano.

Hay otros números que hablan bien de Bogotá. La ciudad está servida en un 98% de su extensión con agua corriente y en un 90% por desagües cloacales. Debe considerarse que no hablamos solo de un área limitada de la urbanización, sino de todo el territorio bogotano, con sus casi 7 millones de habitantes. Todos ellos pertenecen a una sola administración comunal, que abarca un extenso territorio de 1.732 km2: así, una población que en otras megaciudades latinas se distribuye entre varias jurisdicciones inconexas entre sí, en Bogotá se encuentra unificada en una misma administración. Este ejido está dividido administrativamente en 19 barrios localidades que incluyen a su vez un total aproximado de 1650 barrios; a cada localidad de corresponde un Alcalde Local designado por el Alcalde Mayor del Distrito Capital de Bogotá.

Alejándonos de la ciudad, ese verde pictórico se adueña del paisaje a medida que nos alejamos de la ciudad y entramos en la provincia de Cundinamarca. Ese territorio del que Bogotá es capital constituye de hecho su región metropolitana institucionalizada. Lo pueblan otros 2 millones de personas y lo distinguen sus tierras fértiles, sus cultivos florales y un paisaje natural y cultural de enorme valor.

Andando hacia el Norte, en la vecina Chía se ha desarrollado una urbanización de escape para los estratos altos; abundan los barrios cerrados y los contries clubs, algunos focalizados en antiguas haciendas. Las pequeñas ciudades de la región conservan en muchos casos sus núcleos coloniales y presentan una notable riqueza patrimonial: el centro de Guatavita, la magnífica plaza de Zipaquirá. Todo el entorno de Bogotá es un tesoro latente de paisaje e historia, una oportunidad que ojalá se maneje con el cuidado que merece y no termine como un parque temático.

Dos caras

Son dos modernidades las de Bogotá: la de la segregación y la separación, la del espacio público de calidad y la cultura cívica. Resulta aventurado suponer cual vencerá, si la ciudad será una fiesta o un bunker, como la embajada norteamericana o la Fiscalía. Mucho, por supuesto, depende del contexto nacional y de la necesaria búsqueda de la paz en una sociedad que disfraza conflictos centenarios con ropajes de actualidad. Mientras tanto, el amante de las ciudades hará bien en acercarse a conocerla, superando los miedos y prejuicios, abriéndose a una experiencia singular, apostando a la cordialidad natural por sobre la paranoia adquirida.

La Cámara de Comercio de Bogotá realiza investigaciones y programas de interés que pueden consultarse en su página Web.

Ver las página de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.y del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

Ver el Plan Maestro del Espacio Público de Bogotá.

Ver la página de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Del economista urbano Samuel Jaramillo, ver la entrevista “Ahora existen mecanismos para corregir las distorsiones del mercado” en el número 20 de café de las ciudades.

Sobre seguridad ciudadana, ver la nota La inseguridad ciudadana en la comunidad andina, de Fernando Carrión, en el número 26 de café de las ciudades.

café de las ciudades agradece la exquisita amabilidad y atención de amigos como Gloria Henao, Andres Gaviria, María Eugenia Avendaño, Marta, María Fernanda Campo, Juan Manuel Ospina, Pilar Delgado, Freda Dueña, Fernando Fajardo, Nidia Acero y demás anfitriones de Bogotá, y muy especialmente a los asistentes a la charla de café de las ciudades realizada en el marco del Programa Cátedra Bogotá.