Los deseos imaginarios del comprador de Torre Country

Dos fragmentos del escritor argentino Juan José Saer (1937-2005) en la presentación de este café de las ciudades. En ambos, la exquisita captación de la ciudad, del espacio y del tiempo que caracterizan su obra.

MC (el que atiende)

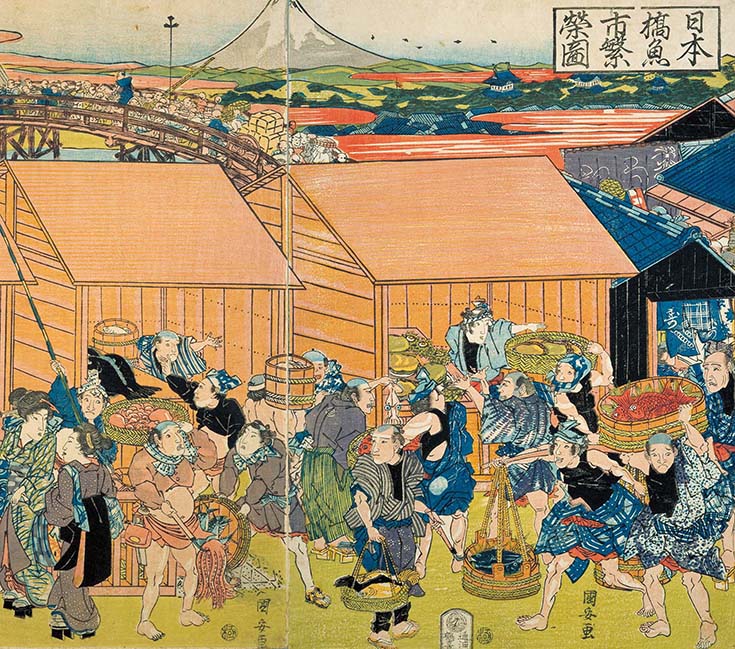

“Hasta donde su vista pudiera alcanzar, es decir, todo el horizonte visible, la superficie que lo rodeaba, en la que ya no era posible distinguir el agua de las orillas, parecía haberse pulverizado, y la infinitud de partículas que se sacudían antes sus ojos no poseían entre ellos la menos cohesión. Hubiese podido comparar lo que veía a un vestido cubierto de lentejuelas, si no le hubiese parecido recordar que las lentejuelas aparecen cosidas y como encimadas unas a otras casi con la misma disposición que las escamas en el cuerpo de un pescado. Esos puntos luminosos, por el contrario, no formaban ningún cuerpo, sino que eran una infinitud de cuerpos minúsculos, como un cielo estrellado, con la diferencia de que el vacío negro entre los puntos luminosos era una rayita delgadísima, apenas visible, o más bien una finísima circunferencia negra, porque la profusión de puntos luminosos que lo rodeaban transformaban el espacio negro que los envolvía en una circunferencia. De ese espacio precario emergía, tiesa e inmóvil, la cabeza del bañero, que flotaba rígida y en plano inclinado y que aparecía rodeada de esos puntos luminosos, algunos de los cuales titilaban incluso entre sus cabellos o sobre su barba de tres días. El bañero, que había pasado casi literalmente su vida en el agua, no había visto nunca nada semejante. Y, de golpe, en ese amanecer de octubre, su universo conocido perdía cohesión, pulverizándose, transformándose en un torbellino de corpúsculos sin forma, y tal vez sin fondo, donde ya no era tan fácil buscar un punto en el cual hacer pie, como no podía hacerlo cuando estaba en el agua. Sentía menos terror que extrañeza -y sobre todo repulsión, de modo que trataba de mantenerse lo más rígido posible, para evitar todo contacto con esa sustancia última y sin significado en la que el mundo se había convertido”. (Nadie, nada, nunca; Siglo Veintiuno Editores, 1980)

“La única armonía urbanística de Buenos Aires es que, como la mayoría de las ciudades americanas, está construida en damero, y que por lo tanto sus calles rectas, que se cortan cada 100 metros, aunque cambien de nombre en la intersección de alguna avenida, se extienden sin ningún accidente desde donde uno está parado hasta que las borronea el horizonte; el resto de elementos urbanos es variedad, capricho, por no decir caos. De ahí que, en lo que se refiere a la arquitectura, es lo sorpresivo, lo inesperado lo que atrae la mirada. La uniformidad gris de París, por ejemplo, depara al observador conjuntos equilibrados por una voluntad estilística, dada por las diferentes épocas que coexisten; y ciertas incongruencias recientes (aparte de los barrios marginales que resultaron de la especulación inmobiliaria de los años ´60 y ´70) son voluntarias: la Tour Eiffel, el Plateau Beauborg, la pirámide del Louvre, son el resultado de un cálculo de ruptura que guarda, sin embargo, con el conjunto al que se oponen, cierta afinidad formal o conceptual; de ese modo, la pirámide del Louvre evoca el obelisco de la plaza de la Concorde y la colección egipcia del museo, y el Plateau Beauborg, a pesar de la iconoclastia de sus materiales y de los colores vivos de la superficie exterior que contrastan con el gris generalizado, se pliega con mansedumbre a las normas existentes en materia de proporciones. En Buenos Aires, la incongruencia es la norma. En cada cuadra, coexisten construcciones heterogéneas levantadas, o mantenidas, por los medios económicos, la destreza manual, la estética, y hasta el capricho de sus propietarios. Un edificio de veinte pisos se yergue, inverosímilmente estable, junto a una casa modesta, con un jardincito delante, que viene pidiendo una mano de pintura desde 1940, y que comparte su medianera con una casa de dos o tres plantas, construida a principios de siglo, a juzgar por las hornacinas, los angelotes y las molduras que se acumulan en su fachada. Aun en pleno centro, si bien con menos frecuencia, esa anarquía arquitectónica, sigue siendo la norma. La rectitud de las calles es el único rigor que contiene, como un molde cuadrado una materia informe, esa variedad vertiginosa. Y si el conjunto, por emitir un juicio benévolo, carece de interés, el detalle sorprende, encanta y hasta maravilla a cada paso.

A causa de esa característica, el viajero, sentado en el asiento trasero del coche o junto a la ventanilla del colectivo, admirando el paisaje, no se abandona, distendido, a la contemplación apacible de un paisaje urbano que va deslizándose a los costados del vehículo, sino que, viendo atraída su atención por muchos llamados bruscos, aislados, sucesivos o simultáneos, está girando constantemente la cabeza, desplazándose en su asiento de una ventanilla a la otra, o tratando de fijar, a través de una última mirada por el vidrio trasero, alguna imagen fragmentaria -una figura, una fachada, un jardín- que, a causa de su aparición imprevista y fugitiva, la ciudad le ofrece y le retira casi al mismo tiempo”. (El río sin orillas; Alianza Singular, 1991)