Jorge Wilhem es Secretario de Planeamiento Urbano de Sao Paulo y estuvo presente en el Diálogo “Ciudad y ciudadanos del siglo XXI” en el reciente Forum 2004. café de las ciudades lo entrevistó, pensando especialmente en la continuidad con la nota que en nuestro número 1 realizáramos a Raquel Rolnik, y en la posibilidad de repasar la experiencia de dos años en la aplicación del Plan Director Estratégico (los mismos dos años que cumple nuestra revista en esta edición).

La nota es anterior a los recientes comicios municipales realizados en Brasil, donde al cierre de esta edición de café de las ciudades la alcaldesa Marta Suplicy aparecía en las encuestas como muy comprometida en la segunda vuelta frente al ex candidato presidencial José Serra. No obstante, y al margen del resultado final de la elección y de sus consecuencias para la aplicación del Plan, el diálogo con Wilhem fue útil para revisar los procesos y conceptos claves en la formulación de ese instrumento urbanístico para la mayor megalópolis sudamericana.

cdlc: En una charla informal te escuche decir que al comenzar a elaborar el Plan Director Estratégico estaban preocupados porque no se expresara en un libro sino que se expresara en leyes.

JW: Déjame decirte algo sobre la metodología del Plan, en este caso. Yo tengo unos 20 planes realizados en Brasil, ya hice un plan para la ciudad de Sao Paulo y otro para la región metropolitana, pero voy a hablar específicamente de la metodología que aplicamos en ese momento, para este plan. Hay dos cuestiones fundamentales: la primera es que cuando se hace planificación en el sector público, hay que pensar simultáneamente en la gestión pública: no es una tarea independiente. Es una tarea que está involucrada dentro de un cronograma que es político y tiene que ser político porque el alcalde (en este caso la alcaldesa) tiene como máximo 4 años para aprobarlo, y eso no es mucho tiempo para todo el proceso legislativo que demanda la aprobación del plan. La metodología de trabajo tiene que adaptarse a las realidades políticas, porque sino no le sirve a la gestión ni a la necesidad del pueblo. Por eso, yo reuní a todos los técnicos de la Secretaría (que no son muchos) y les dije que nosotros no íbamos a hacer el libro del plan, sino la ley del plan. El libro tendremos que hacerlo, para registrar lo que hicimos al final de la gestión, pero en cuanto a lo que tenemos que hacer ahora… ¡yo no acepto ninguna línea de los técnicos que no sea un artículo de ley! Esto tenía además otra función: cuando escribes una ley, cada artículo puede tratar de un solo punto o un tema, no puede tener adjetivos ni adverbios, no puede tener ambigüedades ni ambivalencias; tiene que ser muy preciso y cada punto tiene que estar completo. Es toda una disciplina…

cdlc: La ley parece entonces un genero literario especialmente apto para el urbanismo…

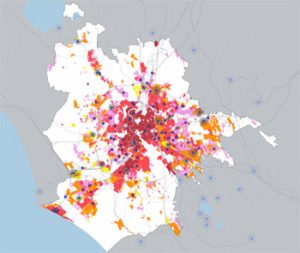

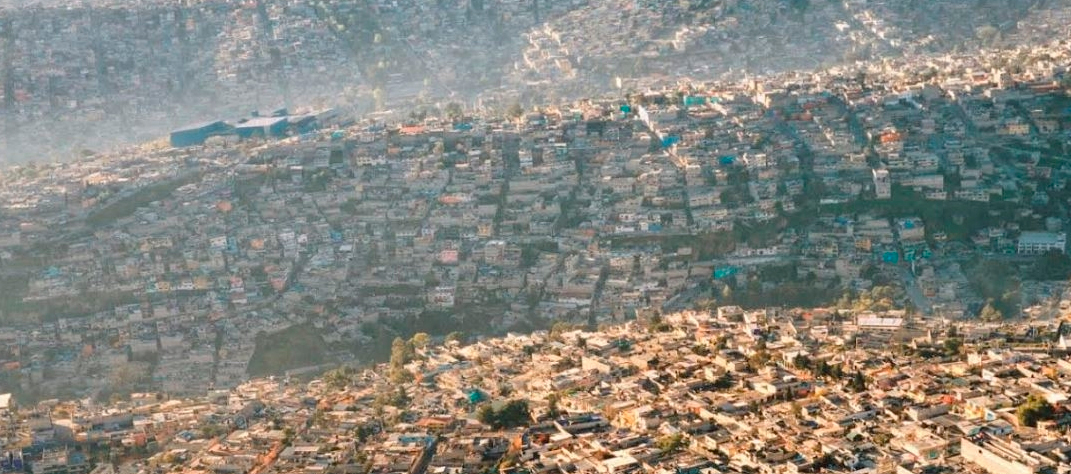

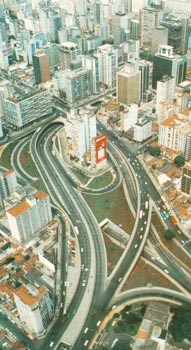

JW: ¡Exacto! Los ingleses hacen algo semejante en sus reports, numeran los párrafos, y esto es una manera de disciplinar el pensamiento; en cada uno de estos números tienes que desarrollar una idea sola, y hacerlo bien. La otra consigna que yo planteé a mi equipo al iniciar el trabajo fue abrir la ventana, mirar a la ciudad, y preguntarse ¿quien es el que hizo y hace todo esto? ¿dónde está el sector público? Y claro que la respuesta es que lo que se ve por la ventana lo hizo el sector privado, pero que detrás de eso hay una influencia del sector público. Entonces, la cuestión es que la ciudad es una obra colectiva, es la más importante obra de cultura hecha por una sociedad, y si esto es verdad no debemos olvidarlo porque luego, al hacer el plan, nosotros vamos a descubrir lo que se debe hacer para que una obra colectiva pueda servir y obedecer al mejor interés público posible. Con esto empezamos; en verdad, mis técnicos conocían bastante bien la ciudad y yo también, habíamos trabajado juntos en temas de planificación, y de esta manera pudimos hacer el Plan en 8 meses. Y es curioso como, al mirar la ciudad, y aunque ya la conoces, descubres algunas cosas que estaban delante de tus narices y no las veías. Eso ya me ocurrió muchas veces, como cuando hice el plan de Curitiba: vas a la ciudad y ves cosas que la gente que vive en ella no alcanza a ver. Un ojo entrenado y curioso puede ver y descubrir cosas, y una de las cosas más importantes que yo descubrí es que Sao Paulo es la más grande región impermeabilizada del mundo. Eso tiene una historia: todo el loteamiento, todas las parcelas del suelo, han sido siempre divididas por iniciativa privada y nunca hubo una iniciativa pública de hacer una urbanización. Por eso cada vez el lote es más chico, y cuando vives en un lote chico tienes que pavimentar todo porque no tienes espacio para jardín; el jardín solo es posible cuando tienes un lote muy grande. En los barrios ricos los lotes son grandes y los jardines son muy buenos, pero la mayor parte de la ciudad está hecha de pequeñas parcelas y estas se impermeabilizan. Recuerdo que una vez volé en helicóptero con Manuel Castells sobre la ciudad y él a cada rato preguntaba ¿esto es una favela? Y no lo era: lo que él pensaba que era la favela era en realidad el espacio normal de la ciudad, con pequeños lotes y casitas privadas.

cdlc: ¿Cual es la superficie aproximada de estas parcelas?

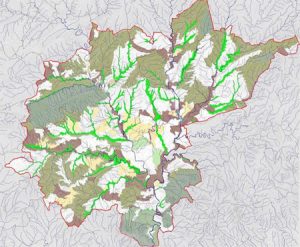

JW: Cuando son irregulares, de unos 6 por 15 metros, cuando son regulares, de 10 por 15 o 20 metros, pero muchas veces la persona que es propietaria hace su casita y después, en el resto del terreno, construye otra casita o algunas habitaciones, que alquila. Entonces muchas veces en un lote que es pequeño hay dos o tres familias: una que es la principal o la propietaria y las otras que alquilan. Entonces, este problema de la impermeabilización de la ciudad es muy importante desde el punto de vista urbano, porque la ciudad no es llana: los geógrafos llaman a esta configuración de Sao Paulo un mar de morros, un mar de colinas. Todo es ondulado. Pero cuando hablas de colinas, hablas de valles; puedes imaginar entonces lo que ocurre cada verano con las lluvias de régimen tropical, que corren hasta los valles con gran velocidad, porque no hay como absorberlas ya que la ciudad está impermeabilizada. Este problema del drenaje es muy importante y se relaciona con esta nueva mirada.

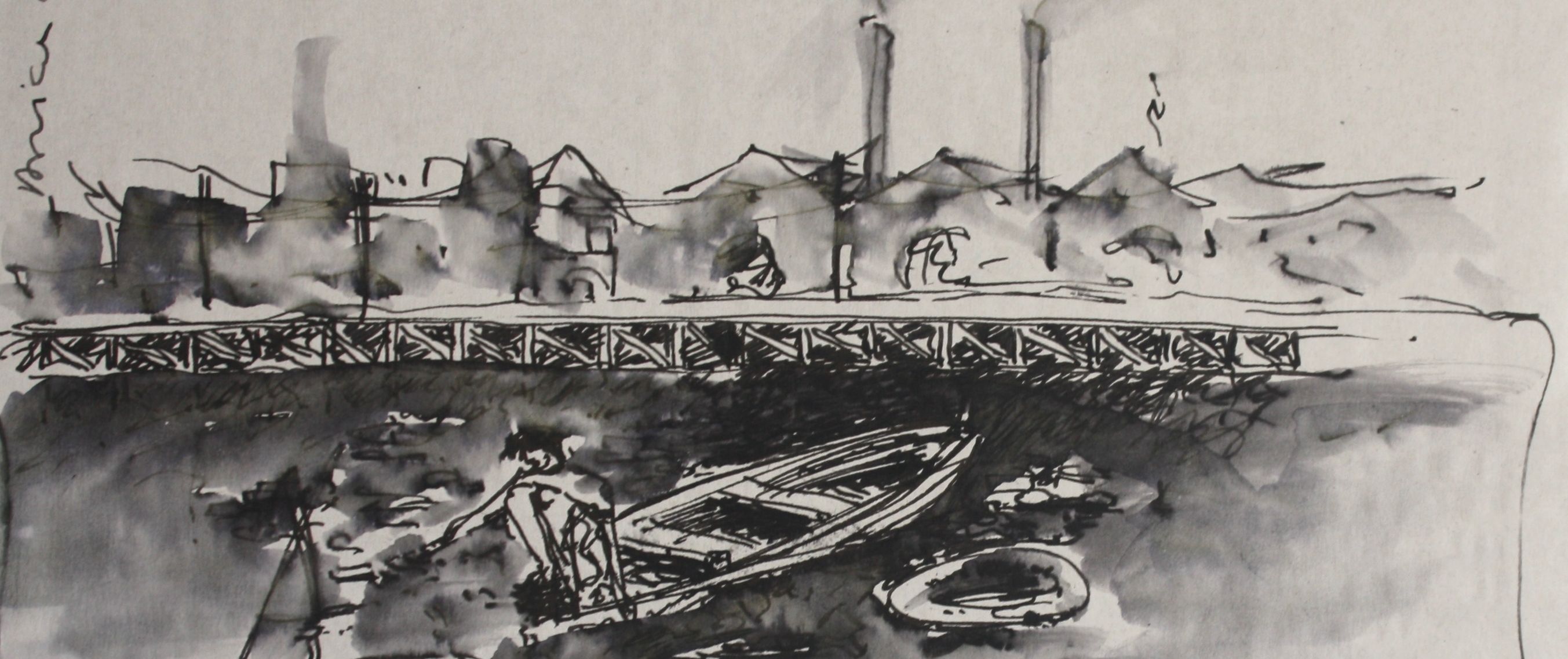

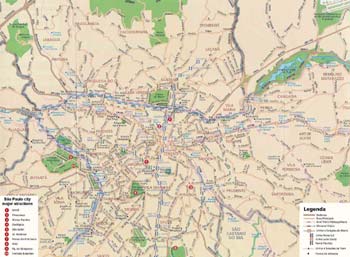

Otra cuestión que también fue importante en la planificación… (un arquitecto solo habla si puede dibujar – dice Wilhem mientras toma una servilleta y traza unas líneas sobre ella). En Sao Paulo hay dos ríos, el Tieté, que es el más importante, su afluente el Pinheiros, que termina en dos lagos artificiales, un afluente, el Tamanduatehy, y otro afluente que es el Anhanguataú. Cuando los jesuitas llegaron al lugar donde se emplaza la ciudad, subieron a una colina, miraron para atrás y se dijeron “este lugar está bien para fundar una ciudad, porque es alto y hay un valle de cada lado para la defensa”. En ese triangulo se quedó la ciudad de Sao Paulo desde 1554 hasta 1890 prácticamente. Pero cuando en 1860 hubo un boom del café en la provincia, y había que exportarlo de la región de Campinhas hasta al puerto de Santos, había que hacer un ferrocarril, y los ingleses lo hicieron pero no podían llevarlo a la ciudad a causa de esos dos valles; hicieron entonces la estación de ferrocarril del otro lado, y así la ciudad tuvo dos barrios nuevos cerca de la estación, conectados con el centro histórico por una ruta y un puente.

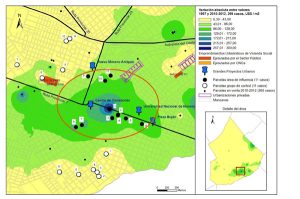

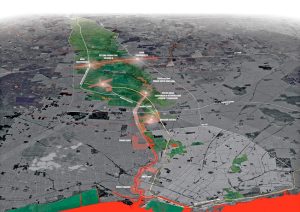

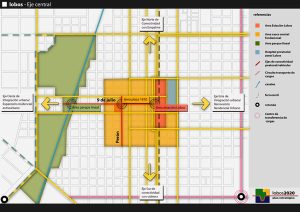

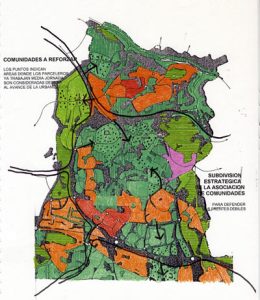

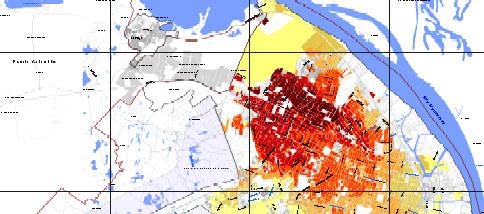

Pero el hecho de que hubiera una vía del ferrocarril, en el siglo XX, hizo que muchas industrias se instalaran a lo largo de ella. Cuando se produjo el cambio de los paradigmas de producción industrial, las fabricas se fueron o disminuyeron su escala, y entonces se generó una diagonal vacía que cruza toda la ciudad y pasa cerca del centro, muy mal aprovechada y con muchos terrenos y edificios industriales vacíos. La existencia de esta “diagonal de oportunidades” fue otro hecho que observamos y consideramos importante retener para pensar lo que haríamos. Otra observación que hicimos es que en toda la región este no hay conexiones norte – sur, y en toda la región norte hacen falta conexiones este – oeste: el sistema viario no está completo, y eso también nos orientó sobre las prioridades del sistema viario. La cuarta observación, que sirvió para toda la gestión de Marta Suplicy, es que hay barrios de excluidos, barrios donde la mayor parte de la población está excluida de una forma o de otra, de la educación, de la alfabetización, de las computadoras, de la cultura. Todos los tipos de exclusión estaban estudiados por la Universidad según un programa, y eso sirvió como orientación sobre donde hacer las inversiones sociales y localizar los programas sociales.

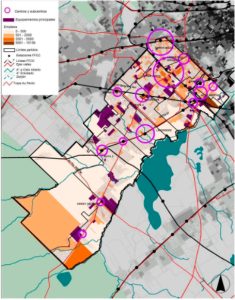

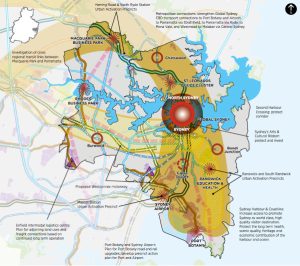

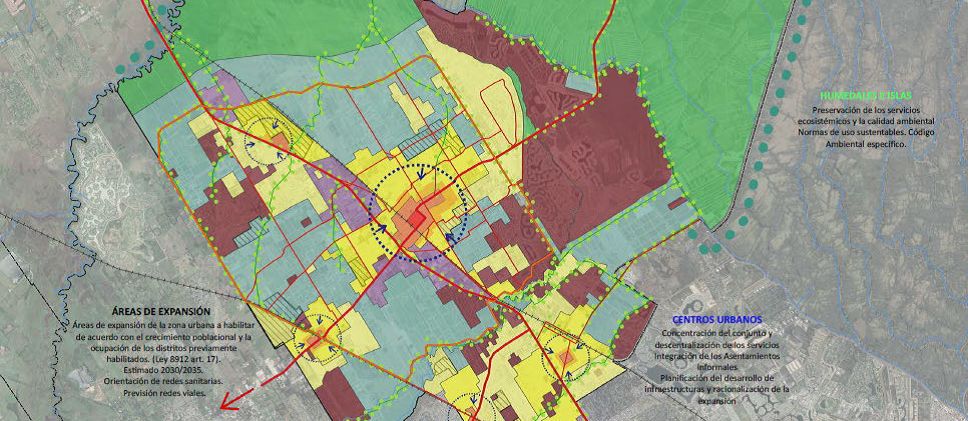

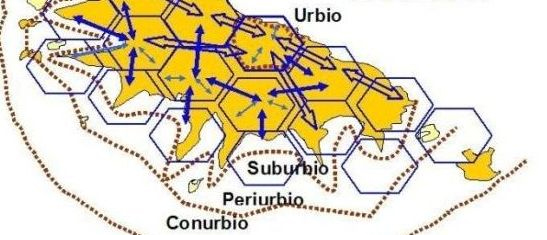

Con todo esto en mano propusimos un tipo de plan que refuerza la polinucleación de la ciudad y la reconquista del centro. Al mismo tiempo que se reforzaban las nucleaciones, las centralidades (tanto las puntuales como las lineales, que se extienden a lo largo de vías), nosotros las relevamos y sobre estas centralidades y el sistema viario existente se hizo un plan que tiende a una polinucleación de los centros urbanos; esto es normal en una ciudad de 11 millones de habitantes y de 1.500 km2 de superficie, donde no puede existir un único centro.

Esta polinucleación, la decisión de llevar una estructura de progreso y de calidad de vida a estos centros, fue una de las direcciones del Plan y coincidía en gran medida con otra decisión administrativa que es la descentralización del poder. Se dividió la ciudad en 31 sectores, cada uno de ellos es una subprefectura, y para cada uno de ellos la alcaldesa ha nombrado un Subprefecto. Este funcionario tiene un status de sub-alcalde: no fue elegido, fue nombrado y la alcaldesa puede sacarlo (claro que la alcaldesa no querrá poner un enemigo para tener poder en un sector de la ciudad…). Pero junto con este sub-alcalde también se creó un Consejo de Representantes. La ley orgánica municipal de la década del ´90 dice que la decisión de dividir la ciudad es una iniciativa del Ejecutivo, pero que la iniciativa del consejo de representantes tiene que ser una decisión del Concejo Municipal, y este durante muchos años no quiso saber de eso, porque los concejales lo veían como una competencia frente a su poder de representar regiones. Finalmente las cosas evolucionaron, como tampoco el PT tiene mayoría absoluta, tiene que hacer alianzas: se comprendió que este año el tema estaba bastante maduro y decidieron crear los consejos, que empezarán a funcionar el año próximo.

Pero también hay muchos consejos de todo tipo, organizados por la sociedad civil o por el gobierno, siendo uno de los más importantes el del presupuesto participativo. El presupuesto participativo es practicado en muchas ciudades de Brasil; empezó efectivamente en Porto Alegre, y hay mucha experiencia desarrollada. Yo considero a esta práctica como una importante pedagogía para los ciudadanos. Es más importante esta pedagogía que la misma división de prioridades en la distribución del presupuesto, porque en realidad no se discute todo el presupuesto, sino una parte mínima; para todo lo restante las leyes discuten cual es el mínimo que tiene que ir para educación, para salud, etc., son cosas que las personas que participan no pueden cambiar. Pero sí que pueden discutir prioridades de localización y esto es una pedagogía, porque un ciudadano que se inscribe para participar (hubo unas 20.000 personas que participaron del sistema) va con la intención de obtener la prioridad para algo que se localice delante de su casa, pero al discutirlo tiene que oír y escuchar que hay algo más importante y prioritario en salud pública en otra calle que no es la suya, y él finalmente acepta eso; se trata entonces de una pedagogía, de una educación de la ciudadanía. Esas cosas se están practicando desde hace tres años.

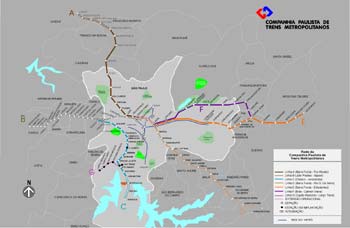

Había entonces estas ideas generales que fueron incorporadas al plan; es un plan de polinucleación, de fortalecimiento de centros lineales y puntuales, de recuperación del centro histórico, que es el sitio de mayor accesibilidad para todo el sistema de transporte, y también hay cambios en la forma de proteger el transporte público, que es un tema muy importante en una ciudad de la escala de Sao Paulo. Tenemos muy poco metro desarrollado, solo 54 kilómetros, aunque empezamos en el mismo año que México DF, que ahora tiene 180 kilómetros. Porque finalmente México DF es la capital de México y quien construye y garantiza las inversiones es la Nación; en cambio Sao Paulo no es capital, es capital de la provincia pero no capital nacional, y nunca hubo dinero federal para el metro. Y además, cualquier línea que se construya requiere más de 4 años, por eso muchos alcaldes no hicieron absolutamente nada ya que no podían tener réditos electorales. Es una visión mezquina, pequeña, pero la consecuencia es que tenemos un retraso muy grande en la construcción del metro. ¿Qué hacer entonces? Decidimos hacer gestiones para obtener presupuesto para la compañía del metro, que es del estado (que tiene la mayoría de las acciones) y no de la prefectura; por otro lado, decidimos cambiar el sistema de buses. Es muy sabido que para mantener su horario regular el bus debe tener su carril propio, exclusivo; se construyeron entonces cuatro grandes líneas de carriles exclusivos para las líneas troncos de buses. Esto generó una discusión ideológica muy seria. Las empresas eran privadas y estaban acostumbradas a ser subsidiadas por la municipalidad por kilómetro de recorrido, por eso querían tener sus líneas desde la periferia más distante hacia el centro. Esto cambió, se hicieron unas líneas tronco y se licitaron para quienes quisieran operarlas, y luego se hizo otra licitación para operar las ramificaciones. Las líneas tronco operan con buses largos articulados, tienen dos años para adaptarse. Para conseguir esto la alcaldesa tuvo que enfrentar una resistencia feroz, porque muchos de los propietarios son mafiosos (dos de ellos están en prisión, son realmente bandidos) y utilizaban el sindicato de los chóferes como su mano para hacer huelgas, de modo que durante el primer año tuvimos grandes huelgas en el transporte, imagina lo que esto representaba en la ciudad. Ahora toda la red de los buses y de las líneas tronco están en el plan, hoy son ley, ya no se discuten, están aceptados pero esto no fue sencillo de lograr.

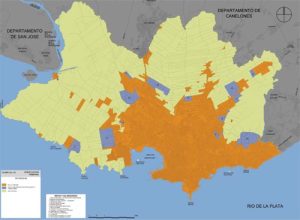

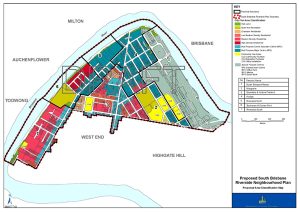

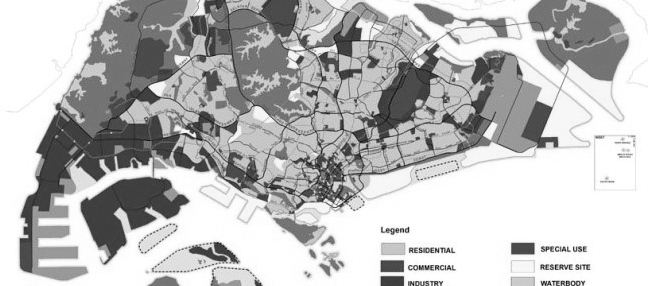

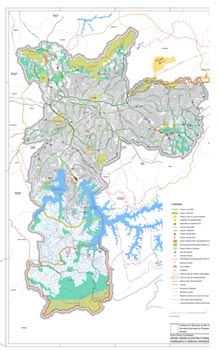

Desde el punto de vista “macro” de la ciudad tuvimos la primera distinción, que fue entre la región donde es imprescindible la preservación de medio ambiente, el gran sur y el norte, que hay que preservar por una cuestión de recursos hídricos, y el resto, donde se puede construir. Para garantizar está “no ocupación”del suelo (hay mucha ocupación irregular), para hacer que los propietarios resistan a la tentación de construir edificaciones irregulares y venderlas para viviendas, nosotros permitimos la transferencia de potencial constructivo. Ese potencial constructivo virtual que ellos podrían tener puede ser vendido para añadirlo a una construcción en la región. Este mecanismo de transferencia de potencial de construcción se ha hecho básicamente para esta potencialidad. El otro motivo para la transferencia de potencial era el de preservar los edificios de interés histórico, de los cuales la mayoría está en el centro histórico, aunque hay algunos en otros sitios. Allí también, el propietario puede transferir su potencial de construcción y venderlo, de manera de obtener los fondos para poder hacer las reformas o en definitiva para no destruir el patrimonio que ya tiene. Esta transferencia de potencial constructivo es un mecanismo que también se introdujo en el plan. Las orientaciones generales dependieron de un análisis de las regiones donde hacen falta infraestructuras urbanas, de las otras donde ya las hay pero hay que mejorar su calidad, y del centro histórico donde hay que reconstruir o mejorar la calidad porque hay edificios vacíos y que estaban en desuso. Había entonces 3 características, cada una de ellas era un “factor K”, un factor de ponderación cuando se aplican las leyes de potencial constructivo.

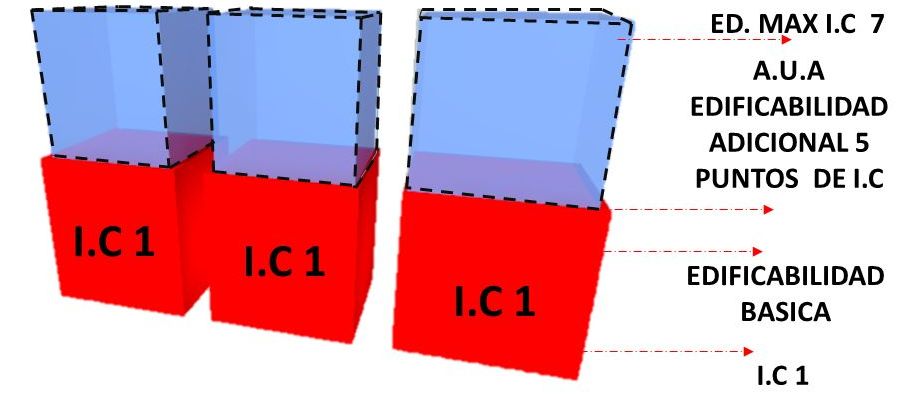

Finalmente, otro mecanismo importante que aplicamos fue el otorgamiento oneroso en el permiso de construcción. Hay tres etapas reconocibles en este principio que hoy es ley: primero, nosotros constatamos que el único recurso que el sector público tiene con respecto al sector privado no es el de tener suelo público, porque no lo tiene; no es tener capital para inversiones en infraestructura, porque tampoco lo tiene. Con lo único que el estado puede negociar, porque solo el lo tiene, es con la decisión sobre cuantos metros cuadrados puedes construir sobre un determinado terreno. Nosotros construimos este mecanismo sobre este hecho con el cual el sector privado puede negociar, o puede reclamar, pero finalmente tiene que aceptar porque es atribución del sector público, a través de una ley, decidirlo. Basados en este hecho decidimos establecer dos niveles de derecho de construcción: el primer nivel, básico, es construir una vez la superficie del terreno; esto es gratuito, todos pueden hacerlo. El otro nivel va hasta 4, que es el coeficiente máximo; hay 2,5, 3 y 4. La diferencia depende de si hay una infraestructura o si quieres densificar en los puntos de centralidad puntual o lineal. Decidimos establecer estos dos niveles, pero para pasar de uno a 4 hay que pagar, y lo que pagas va a un fondo de urbanización que puede usar este ingreso solamente en cuatro cosas: mejoras en infraestructura, mejoras en medio ambiente, compra de espacio público, y soluciones para la urbanización de las favelas. Este fondo tiene un órgano gestor que decide que hacer cada año. Estos fondos que entran no vienen del presupuesto, no vienen del impuesto ni de la tasa, están involucrados dentro del sistema de producción de los espacios construidos, y así estamos sacando la plusvalía inmobiliaria del mercado para ponerla al servicio de la actividad y las obras públicas. La discusión sobre este tema no fue muy sencilla, ni pacífica, porque como nosotros hicimos el plan en 8 meses y luego lo discutimos durante otros 6 meses, con muchas reuniones en muchos sitios, hubo mucho espacio para conversar, para protestar, e incluso para mejorar lo que nosotros estábamos proponiendo.

El mercado inmobiliario es muy fuerte en Sao Paulo, y para nosotros es muy importante, porque produce muchos empleos; por eso en ningún momento quisimos poner en riesgo el nivel de construcción que hay en Sao Paulo. Pero yo tenía siempre a mi lado no solamente a los técnicos urbanistas sino a un consultor de mercado, y cada vez que proponíamos alguna cosa yo hacía la planilla que normalmente una firma hace para saber donde está el lucro y hasta adonde se puede subir esto y aquello, y por lo tanto yo sabía hasta adonde se podía ir y no pasar más allá porque no sería posible, no sería positivo.

cdlc: Algunos especialistas dicen que en Argentina los desarrolladores inmobiliarios pueden y deben aceptar estos mecanismos porque de todos modos tienen que pagar para obtener mejores standards de edificación: pagan en forma de sobornos; y por eso prefieren pagar legalmente.

JW: Bueno, con estos mecanismos el soborno cayó muchísimo. Yo no puedo afirmar que no haya sobornos en Sao Paulo, pero en todo caso están en un nivel muy pequeño. Este fue un cambio muy grande, porque Marta Suplicy asumió la alcaldía después de un gobierno donde el soborno era cotidiano, estaba en todos los diarios. Muchos concejales han perdido su cargo y dos de ellos están en prisión: el soborno estaba totalmente organizado, desde los fiscales hasta los concejales. Esto ya no existe más como sistema, posiblemente haya alguno, pero como hecho aislado.

Inmediatamente después de sancionar el Plan teníamos que hacer la otra ley, que es la de la zonificación, y junto con esto 31 planes para cada una de las subprefecturas. Eso fue un trabajo inmenso, porque las subprefecturas no tenían cuadros, no tenían personal técnico. A través de la Secretaría de Planeamiento tuvimos que ayudar mucho y llamamos a todas la universidades que quisieran participar para ayudar, eligiendo en que subprefectura querían trabajar; algunas lo hicieron y en otros casos hubo profesionales que fueron contratados, había para eso unos fondos que fueron distribuidos entre los subprefectos. Te decía que esa ley de zonificación fue otra lucha. Para tener una idea, nosotros tuvimos en 2 o 3 días una página entera o dos páginas de los diarios cubiertas con notas sobre “el desastre que va a ser la aprobación del Plan: vamos a perder esto, vamos a perder aquello”, a lo cual nosotros respondíamos con otra página donde replicábamos que “solamente va a perder quien piensa que lo que existe está bien”. Era una lucha muy fuerte, y si no fuera por el apoyo y la visión de la alcaldesa acerca de que había que ganar esa lucha, no hubiéramos ganado.

cdlc: Para aprobar un plan es necesario una convicción y un liderazgo muy fuerte.

JW: En nuestro caso había mucha convicción de que estábamos haciendo algo serio, y tratábamos de hacer un plan nuevo después de 30 años. Eso era muy importante, la alcaldesa quería dejar a Sao Paulo un nuevo Plan.

cdlc: ¿Y que balance haces de estos dos años?

JW: Yo creo que lo más importante es que la sociedad e incluso los empresarios han aceptado las reglas de la ley. Lucharon hasta el final y nosotros tuvimos que ceder algo. Quien negociaba era el Concejo, donde se hacía la revisión final, y yo sabía que en algunos casos había que ceder, pero ceder “hasta acá”, dentro de lo que esperábamos. Aunque nunca es perfecta, la ley es ley; los proyectos nuevos están entrando, ya tenemos algunos millones de reais que entraron en el fondo, en este mes tendremos una reunión para saber en que quiere la alcaldesa que se use este dinero. El mecanismo empezó a funcionar, en este sentido es un gran éxito, y a esto tenemos que añadir otro mecanismo que está en el plan pero que estamos desarrollando ahora, las operaciones urbanas. Las operaciones urbanas son, después de los planes, visiones de una región que no es pequeña, porque puede tener 600 hectáreas, 2000 hectáreas. Son regiones de planificación más detallada, donde se quiere hacer aquella acupuntura de la que hablaba Jaime Lerner en estos diálogos de Barcelona; con ellas se quiere impulsar y realizar nuevos desarrollos. La semana pasada presenté los planes de 4 nuevas operaciones urbanas, y creo que estas operaciones levantan incluso la conciencia del mercado para nuevas oportunidades: “la estación de buses va a estar acá, acá van a hacer una nueva entrada a la ciudad, esto se va a valorizar, tenemos que implantar un edificio”; son nuevas oportunidades que surgen de una decisión urbanística y de una iniciativa de la Municipalidad. Esto es un hecho nuevo, porque la iniciativa de donde llevar el mercado era siempre de los corredores inmobiliarios, de los brokers, y generalmente concentraba todos los desarrollos en calles que no soportaban ese aumento de tráfico, y mataba los barrios, porque después el inversor buscaba otro lugar, aquella ya no le interesaba. Esta es la primera vez que la Municipalidad toma la iniciativa de esta planificación, y para eso sirve el Plan: para dar orientación no solamente al sector público sino también al sector privado, a los agentes económicos y a los ciudadanos. Ese es el sentido del plan. Algo que también es importante es que nosotros siempre trabajamos en el Plan a dos niveles: el largo plazo de 10 años (por eso el plan se llama director) y el corto plazo que es estratégico, por eso el nombre del plan es Plan Director Estratégico. Nosotros no hicimos de estas dos palabras una antinomia ni un debate académico, como se hace muchas veces en las universidades. Hay que poner en acción un proceso de cambio y para eso hay una estrategia, hay acciones estratégicas; todas las acciones estratégicas pueden ser cambiadas cada 4 años, pero la dirección del plan tiene 10 años. Ahora estamos proponiendo estas operaciones urbanas, y en ellas hay que considerar 3 puntos que son muy consistentes uno del otro: primero, la distinción entre los dos niveles de coeficientes, porque ella nos permite cobrar el otorgamiento oneroso; segundo, cuando esto es realizado en una operación urbana, el gasto de ese fondo puede ser hecho solamente dentro del perímetro de la operación; tercero, nosotros tenemos hecho el cálculo del stock máximo que no puede ser superado, pero dentro de estos límites vendemos los certificados de potencial constructivo en subasta, y tenemos que hacer algunas obras públicas dentro de la operación urbana para que el mercado “venga” y empiece a construir. Nosotros calculamos cuanto dinero necesitamos y ponemos en subasta la venta de estos derechos de construcción adicional; con eso obtenemos todo ese dinero que esta fuera del presupuesto. Estos son mecanismos propios, que surgieron del Plan y que están operando, esto ya está en marcha hace un año y ahora empieza a tener resultados.

Entrevista: MC

Sobre el Plan de Sao Paulo y sus instrumentos, ver la entrevista a Raquel Rolnik en el número 1 de café de las ciudades.

Sobre la aplicación de políticas urbanas en la región metropolitana de Sao Paulo, ver la nota sobre el Eixo Tamanduatehy en el número 16 de café de las ciudades.

Sobre el rol del estado municipal en la asignación de usos y ocupaciones del suelo, ver la entrevista a Giuseppe Campos Venuti en este mismo número de café de las ciudades