Fuente: Comuna de Roma

Premisa

Cada ciudad tiene su Wesen particular que la distingue. Un conjunto de valores, certezas, palabras, sonidos, referencias culturales, comportamientos que determinan algunas propiedades intrínsecas, a través de las cuales es percibida, vivida y narrada. Roma es percibida y descripta con frecuencia como una ciudad somnolienta, socarrona, lenta, un poco fuera del tiempo, pero ¿cuanto de todo eso es un cliché?

Roma está, al contrario, atontada en torno al concepto de ciudad eterna, donde en algunas interpretaciones inmediatas, a menudo viciadas de preconceptos, “eterna” es entendido casi como sinónimo de “inmóvil”.

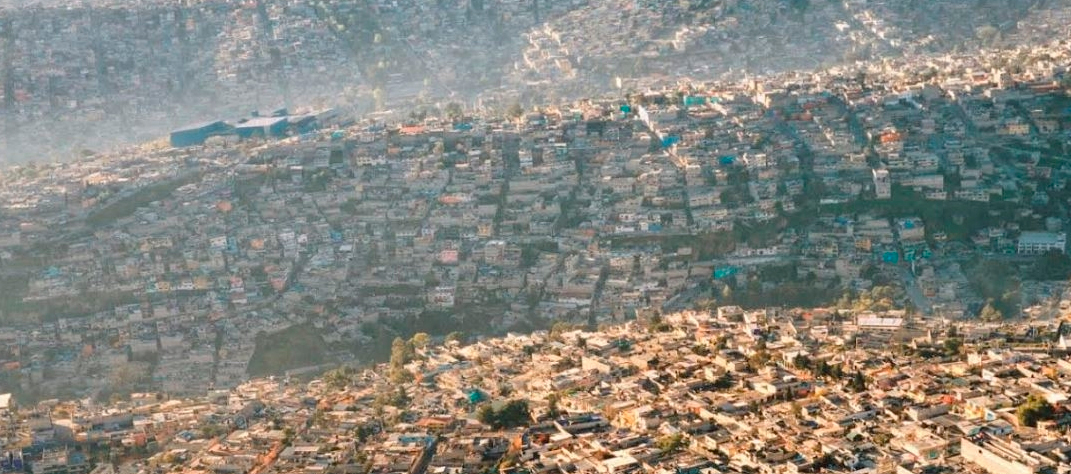

Los últimos cincuenta años de Roma están caracterizados por notables transformaciones sociales, económicas, culturales y, aproximándonos al tema del cual se ocupa este artículo, territoriales y ambientales.

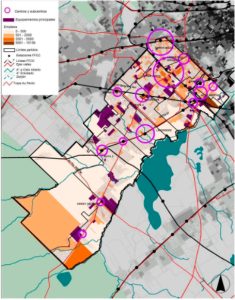

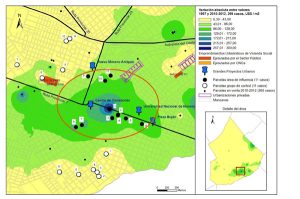

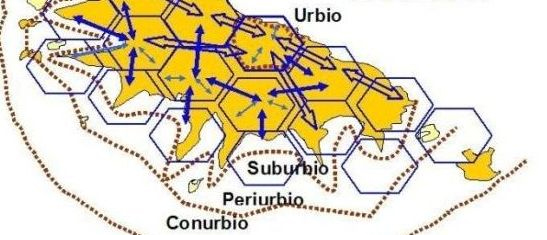

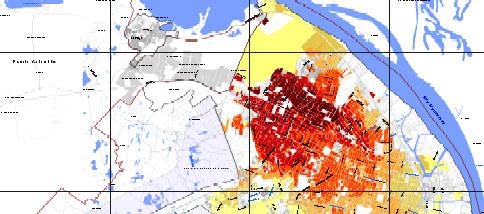

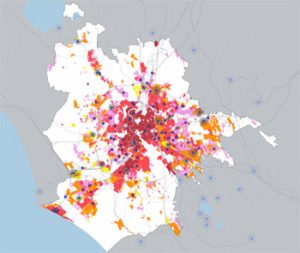

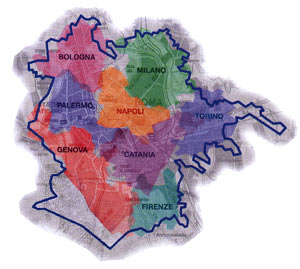

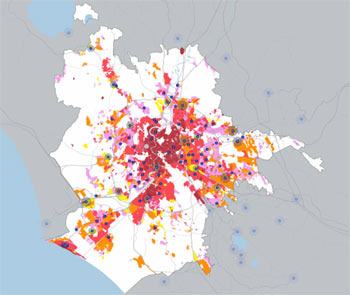

De la post-guerra a hoy, Roma se ha expandido decididamente. Algunos números sirven para entender estas dinámicas y dinamismos: la ciudad cuenta actualmente en el territorio comunal con cerca de 2,5 millones de habitantes, que llegan a 4,5 si se considera el área metropolitana (ISTAT, 2001). En el censo de 1951 (el primero después de la guerra) Roma tenía cerca de 1,6 millones de habitantes en su territorio comunal, mientras que en 1931 (año del último Plan Regulador antes de la Segunda Guerra Mundial, durante el ventenio fascista) los habitantes eran cerca de un millón. En Roma actualmente hay construidos 701 millones de metros cúbicos sobre 129.000 hectáreas.

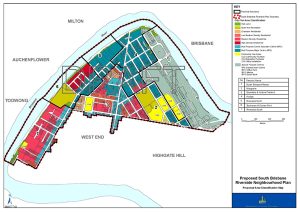

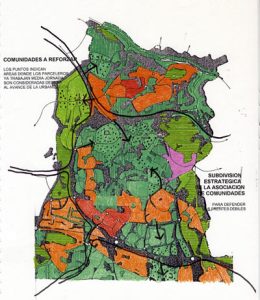

La mayor parte de estos volúmenes fueron edificados en los años que van desde la reconstrucción hasta fines de los años ’70. Decenas y decenas de nuevos barrios nacen gracias a iniciativas de edificación económica y popular, abusiva (autoconstrucción), residencial (edificación cooperativa o realizaciones de privados).

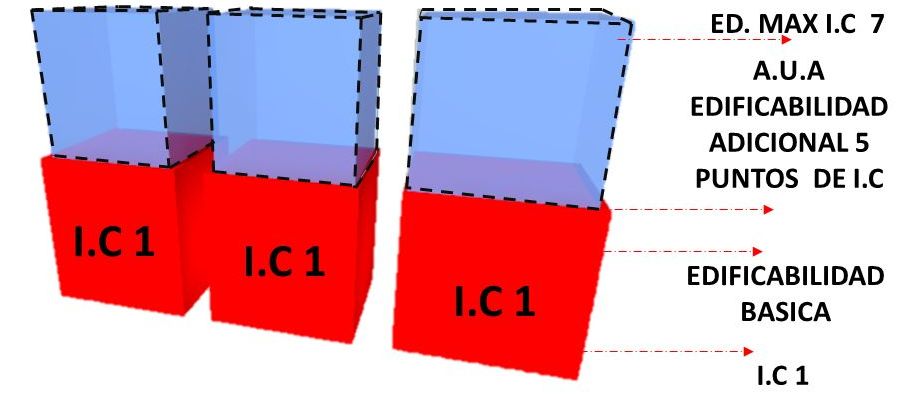

Estas distintas formas de edificación están, a menudo yuxtapuestas en algunas áreas urbanas de densidad residencial media – alta. Distintos barrios romanos están caracterizados por ser la unión de muchos fragmentos que proponen tipologías edilicias y calidades constructivas diversas: el resultado tendencial no ha sido tan malo, pero en los últimos quince años se ha hecho más fuerte la exigencia de proceder a una recalificación urbana. Los puntos focales de esta recalificación son, sobre todo, una redefinición del uso de los espacios públicos, o su creación allí donde no habían sido concebidos, y el mejoramiento de los servicios a los ciudadanos.

El nuevo Plan Regulador General (PRG) fue aprobado definitivamente en marzo de 2003. Más que un punto de arribo o de partida, la adopción del PRG de Roma es un punto intermedio de un proceso que comienza a definirse y a concretarse al inicio de los años ’90. Un proceso que es identificado por los administradores con un slogan particularmente logrado: “planificar haciendo” (planning by doing).

Una última consideración, desde que Roma se convierte en la Capital de Italia (1870) ha tenido 6 planes (1873, 1883, 1909, 1931, 1962, 2003): en promedio, un plan cada 22 años..

Roma del ’90 hasta hoy: la metamorfosis de los valores

Algunas cosas cambiaron en Roma al inicio de los años ’90, pero todo el sistema Italia estaba en aquel entonces tomando un camino distinto. Desde el punto de vista político se produjo el recambio de una entera clase de poder, que siguió a los escándalos cebados por la tangentopoli (el sistema económico y de poder instaurado en Italia en el curso de los años ’80, fundado sobre el pago de tangentes, sobornos a los partidos políticos; el escándalo que de el se derivó fue identificado con ese neologismo). Desde el punto de vista económico se ha vivido uno de los períodos más difíciles de la historia italiana de los últimos 50 años; se estaba a un paso de la bancarrota y el entonces presidente del Consejo, Giuliano Amato, devaluó la lira (1992), con la consiguiente salida de Italia del SME (Sistema Monetario Europeo). Fueron años de fuerte tensión política: no olvidemos que sobre el fondo de todas estas historias italianas, estaba cambiando también el sistema Europa con el derrumbe de la Cortina de Hierro. En este periodo se puede ubicar aquello que ahora es comúnmente definido en Italia como el pasaje de la primera a la segunda República.

Una de las consecuencias políticas más relevantes de este pasaje, y de particular interés para las cuestiones urbanísticas, ha sido seguramente la posibilidad de parte de los ciudadanos de elegir directamente al propio alcalde. La elección directa del alcalde ha cebado una fase de reencontrado protagonismo de las ciudades italianas (Roma tuvo un “cabeza a cabeza” entre Gianfranco Fini, de centro-derecha, y Francesco Rutelli, de centro-izquierda; la victoria de Rutelli, en 1993, ha inaugurado un periodo de gobierno de la ciudad a cargo de las fuerzas de centro izquierda, sector político que todavía está gestionando la ciudad a la distancia de 12 años).

El recorrido de transformación que ha sido emprendido en Roma en los últimos años se encuadra teniendo en cuenta los cambios histórico – políticos arriba reportados.

¿Como se entiende la transformación ocurrida en estos últimos 15 años? ¿Sobre que valores está fundada? ¿Cuánta desviación tiene todavía Roma respecto a otras capitales europeas? ¿Que ventajas tiene Roma respecto a otras capitales europeas?

No es fácil dar respuestas exhaustivas a estos interrogantes. En Roma, aunque el fenómeno es observable también en otras ciudades italianas (por ende, en el nivel local) las cuestiones urbanas han comenzado a asumir un rol estratégico en los programas de los alcaldes. Esto ha sido seguramente un mérito de la administración comunal, en un periodo en el que a nivel central se ha manifestado una gran desatención hacia las cuestiones urbanas: el diálogo entre los distintos niveles administrativos (local, regional, nacional), y por lo tanto las problemáticas correlativas de governance, han caracterizado interesantes recorridos de innovación en el urbanismo italiano de estos últimos años.

Un ejemplo entre otros: al inicio de los años ’90 fue sancionada una reforma de los entes locales (comunas y provincias: ley nacional 142/90) que promueve sus respectivas autonomías. En extrema síntesis, las comunas y las provincias se convierten en los entes que cuidan los intereses y promueven el desarrollo de las comunidades locales. A la reforma de los entes locales en Italia no se corresponde una nueva ley marco del Urbanismo. En otros países europeos las dos cosas van usualmente a la par. Se puede imaginar la condición de incertidumbre que determina el deber actuar en un marco no precisamente orgánico ni armonizado. Al mismo tiempo, esta desventaja ha sido fuente de “creatividad local”. Las administraciones más advertidas han sabido desenredarse y proponer modelos de planificación que han innovado los planes reguladores, transformándolos cada vez más en instrumentos adecuados a las velocidades de las transformaciones territoriales y a los intereses de los actores y de los sujetos locales.

A inicios de los años `90, el gap de Roma respecto a las realidades de otras capitales europeas era sin duda más acentuado que el actual, sobre todo en algunos sectores, que, a distancia de 15 años aun permanecen, sin embargo, como críticos (por ejemplo, transporte público, calidad de los espacios públicos en algunos barrios periféricos y semi-periféricos, redes y nodos de las infraestructuras ferroviarias, movilidad y calidad de las infraestructuras viales, calidad y fruibilidad de la red ecológica de los parques urbanos y suburbanos, calidad de los servicios en general…) e influencian mucho tanto en la capacidad de esta ciudad de competir con las otras realidades metropolitanas europeas, como en la calidad de vida de los ciudadanos (otros dos factores están incidiendo notablemente sobre la calidad de vida en Roma: el efecto euro, y el continuo aumento de los precios del mercado inmobiliario. El primero está ligado a la introducción de la nueva moneda común europea, en Italia se ha especulado de manera excesiva sobre este cambio disminuyendo el poder adquisitivo de las personas. El mercado inmobiliario en Roma está en continuo crecimiento desde 1998 hasta hoy: para dar una idea, un departamento que tenía un valor de 100.000 euros en 1998 hoy se compra como mínimo a 150.000)

El pasaje entre los años ´80 y ´90, como se ha dicho, determina un cambio de las referencias y de los comportamientos políticos. Esto significa para Roma, en lo específico del urbanismo, el pasaje de un urbanismo ocasional a otro que en cualquier caso persigue una idea de ciudad fundada sobre algunas ideas esenciales, más allá del hecho de que se puedan compartir o no. Las elecciones urbanísticas que fundan las políticas de gobierno del territorio romano a partir de los años ´90, y sus valores de referencia, determinan un hiato respecto a la situación precedente. Un cambio que sin embargo no es drástico, sino que más bien una transformación y valorización de realidades que se han mantenido, que han conseguido sobrevivir, incluso en los años de la deregulation urbanística (sobre todo en los años ´80) y de la expansión sin reglas (de la postguerra hasta fines de los años ´60). El nuevo plan de Roma sigue un modelo que se ofrece como alternativa a posiciones extremas todavía presentes en el debate urbanístico italiano. Una de las posiciones es aquella en la cual los dictámenes urbanísticos son considerados como un obstáculo al desarrollo (piénsese en las recientes experiencias milanesas); la otra, en cambio, se caracteriza por el miope acatamiento de reglamentos ya anacrónicos, que producen planes de escasa eficacia. El PRG romano trabaja mucho sobre mecanismos proclives a la equidad y sobre el uso de políticas urbanas que ayudan a gestionar situaciones en los cuales distintos intereses deben ser mediados. Se puede definir como un plan pragmático y no ideológico.

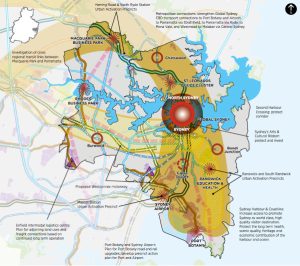

El primer signo político significativo actuado bajo el primer mandato Rutelli ha sido el poster plan. El poster plan (1995) no tenía ningún valor legal, no era un instrumento urbanístico vinculante, se trataba del primer documento político, en el cual emergían los recorridos que serían seguidos al gobernar el territorio, y al mismo tiempo, un instrumento de comunicación: “un verdadero y auténtico instrumento de referencia metropolitano y estructural para la planificación sucesiva” (Cecchini, D., 2001).

Estos recorridos se definen en el individuar y poner al centro del proceso de planificación algunas cuestiones estructurales, ideas esenciales sobre las cuales fundar el proceso de planificación o, usando una terminología que vuelve a menudo en los documentos del plan, “dimensiones estratégicas”:

- El sistema ambiental (la construcción de una red ecológica)

- El sistema de la accessibilidad

- El sistema de la movilidad (el cuidado del ferrocarril, la interacción entre ciudad y Umland)

- La salvaguardia de la ciudad histórica (no sólo el centro histórico, sino la salvaguardia de la ciudad histórica, de cerca de 7000 has. y que incluye también barrios del ’800 y del ‘900)

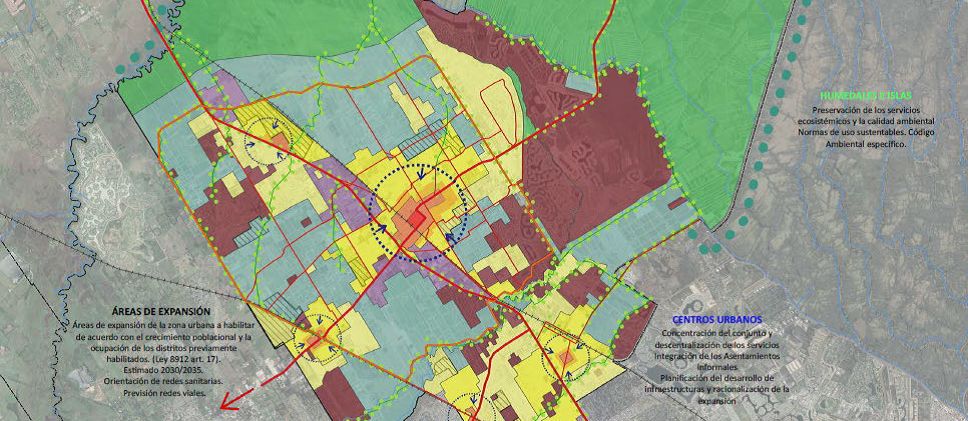

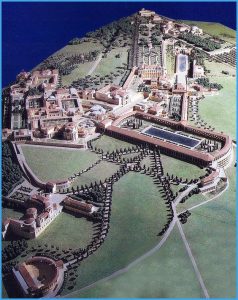

- La construcción de nuevas centralidades urbanas en la periferia (modelo de la ciudad policéntrica)

Los recorridos emergentes del poster plan han sido luego los que han fundado el plan de las certezas (1997), que ha sido un primer documento formal y vinculante. El plan de las certezas ha sido una variación general al PRG entonces vigente, aquel de 1962. Este último era un plan pensado para una ciudad de 5 millones de habitantes, notablemente sobredimensionado y fundado sobre la idea de crear al este de la ciudad un sistema direccional (SDO – Sistema Direccional Oriental). El SDO habría aligerado a la ciudad histórica del impacto de algunas actividades, sobre todo las ligadas a los servicios; el centro habría mantenido una función en su mayor parte residencial. Alguna traza del SDO es individualizable incluso en el nuevo PRG, pero la idea del plano de 1962 parece haber llegado al ocaso definitivo.

El proceso de planificación que parte del poster plan y conduce al PRG aprobado en 2003 es, en el fondo, el fruto de una aproximación urbanística reformista. Un proceso, sin embargo, que de hecho está contaminado en sus resultados por otras visiones urbanísticas, pero no podía ser de otra forma en una escala metropolitana donde los intereses en juego están fuera de la ordinariedad que caracteriza a otras dimensiones urbanas: aquí el choque político es decididamente más áspero. Un proceso que, al principio casi se funda sobre la certeza de ser acompañado, a nivel nacional, por la aprobación de la ley urbanística (una ley que iría al encuentro de la visión reformista del urbanismo); un PRG que se estructura en una parte operativa (las políticas, las acciones, los proyectos urbanos) y otra estructural (el zoning, las invariantes), como muchos de los PRG aprobados en Italia en los últimos 10 años, y que se reportan a esta visión del urbanismo.

Este plan nace y permanece en la espera de una ley marco del urbanismo que parece estar todavía en altamar, aun cuando su emanación permanezca en los top ten de la discusión urbanística italiana.

El desarrollo del PRG romano, incluso sin el apoyo de una ley marco nunca formalizada, ha encontrado, sin embargo, sustento en distintos instrumentos de política urbana que han caracterizado la escena del urbanismo italiano en los años ´90. Piénsese en todos los instrumentos de la programación negociada o en los programas complejos (desde el inicio de los años ´90 está en curso en Italia un relevante e interesante proceso de creación de nuevos instrumentos de programación urbana y territorial, que tienden a afianzar planes y procedimientos consolidados originados en la ley marco urbanística 1150, de 1942, y sus sucesivas modificaciones. La introducción de estos nuevos instrumentos, conocidos como programas complejos, al interior de un sistema de planificación centrado sobre el PRG, ha creado, indudablemente, unas situaciones de conflicto y de incomprensión entre los distintos actores operantes en cuestiones urbanas y territoriales, pero también ha lanzado nuevas dinámicas en los procesos de gobierno del territorio. Los programas complejos (o en todo caso instrumentos similares que operasen con lógicas y tiempos diversos respecto a aquellos establecidos en la redacción del plan) eran, más que nunca, necesarios. También porque los tiempos de renovación y adecuación de los planes reguladores, especialmente los de las grandes ciudades, no dejaban muchas alternativas. Quien sostenga que todo el instrumental de la programación negociada desquicia las reglas del plan, no puede olvidar que antes las reglas eran más bien eludidas; ahora al menos existen unos instrumentos para la recalificación urbana, la recuperación urbana y hasta para la regeneración urbana (la experiencia de los “contratos de barrio I” en Roma es una de las más interesantes y logradas a escala europea) con unas reglas y con tiempos de actuación definidos. Se está construyendo un entramado para y de políticas urbanas, que se conjuga en planes reguladores más atentos a la velocidad de las transformaciones, más in time, menos técnico – ingenieriles y un poco menos autoritarios y vinculados a las lógicas del deus ex machina). El valor agregado de estos nuevos instrumentos urbanísticos está en saber canalizar hacia un recorrido concordado/concertado todas aquellas cuestiones difíciles que giran entorno a la difícil relación entre inversiones públicas y privadas, en la recalificación urbana, por ejemplo, o en el desarrollo de nuevas áreas.

El grado de madurez de las “dimensiones estrategicas”

En la elección de las dimensiones estratégicas se han manifestado los valores políticos que han fundado el proceso de planning by doing. La tutela del sistema ambiental, el relanzamiento del sistema de transporte ferroviario, la creación de nuevas centralidades en las periferias, las intervenciones de recalificación y regeneración urbana en algunos barrios periféricos, denotan una orientación política atenta al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, y el coraje de afrontar aquellos que son los temas tópicos y cruciales del gobierno en la ciudad de Roma.

La cuestión crítica principal de este proceso es que, a distancia de diez años, aquellas que habían sido individualizadas como “dimensiones estratégicas” lo son todavía.

Se debe reconocer, por otro lado, que en estos años en la ciudad de Roma se han hecho notables pasos adelante para mejorar la criticidad de estas dimensiones, pero estas son todavía del todo insuficientes. Tomo por ejemplo solo dos de las dimensiones estratégicas, aquellas que tienen un impacto notable sobre el desarrollo de la ciudad y sobre la calidad de vida de sus ciudadanos: el sistema ambiental y el de la movilidad.

El sistema ambiental: elaboración gestional del PRG

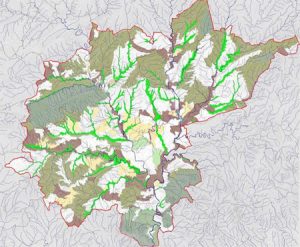

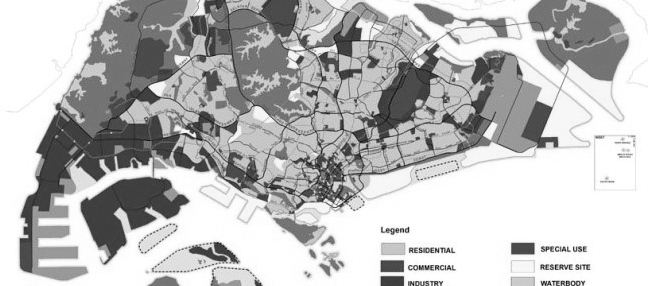

El sistema ambiental: la construcción de una red ecológica a escala subregional pasa esencialmente a través de elecciones formalizadas a través del plan:

- eliminar 59 millones de metros cúbicos previstos por el plan de 1962 (el actual plan prevé 64 nuevos millones de metros cúbicos en 15 años, dimensionados sobre 2 millones y medio de habitantes. El viejo Plan del 62 preveía la construcción de 120 millones).

- modificar aquellas destinaciones de uso en conflicto con las perimetraciones de parques y con los vínculos paisajísticos (como resultado de estas acciones se ha arribado a tutelar cerca del 64% del territorio comunal, casi 82.000 has.).

- integrar y conectar la red ecológica internamente a la ciudad consolidada.

Estas acciones llevan al centro del proceso de planificación las exigencias de las redes de los ecosistemas naturales, poniendo en segundo plano el régimen urbanístico de los suelos: una elección del plan decididamente clara y orientada al reforzamiento del sistema ambiental. Por otra parte se ha dicho que quitar suelos del régimen de edificabilidad era casi una consecuencia necesaria de una serie de transformaciones del mercado inmobiliario romano (que goza de óptima salud con el actual patrimonio inmobiliario a disposición) y de la mutación de las estrategias de sus actores más fuertes, que probablemente no tienen más como core business la construcción de pequeños edificios. En fin, el Agro Romano, aunque tutelado, vinculado y hecho parque, queda, en buena parte, en condiciones no precisamente amenas: no es muy fácil para un ciudadano acceder a este patrimonio. El Agro Romano está todavía salpicado, aunque no a niveles de alarma, de descargas, zonas productivas informales, instalaciones informales, huertas suburbanas impresentables (creativas por la diversidad de materiales reciclados y destinados a nuevas funciones), haciendas agrícolas que necesitarían ser modernizadas, terrenos abandonados a la incuria durante décadas, etc. En realidad, a años de distancia de la formulación de esta estrategia, la dimensión “red ecológica” permanece en el centro de las cuestiones a escala metropolitana, algunos resultados han sido alcanzados, pero hay mucho que está todavía solo en el papel: poco más que perimetraciones territoriales y alguna intervención puntual.

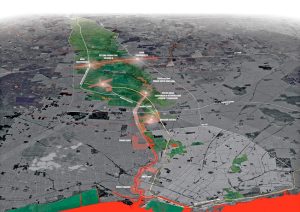

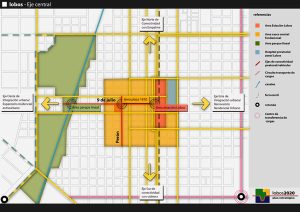

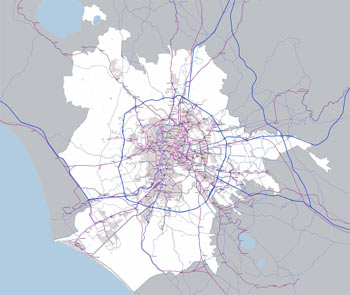

Infraestructuras para la movilidad: elaboración descriptiva del PRG

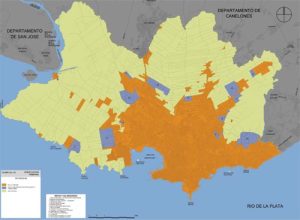

El otro ejemplo, en el cual emergen todavía fuertes criticidades es el relativo a los puntos que tratan la accesibilidad, y la movilidad. Se sobreentiende rápidamente que aquí se debía afrontar una situación no precisamente rosa y bastante fuera de control. Muchas ciudades italianas, entre las cuales está Roma, tienen un sistema infraestructural de sostén de la movilidad decididamente desbalanceado a favor del transporte automotor, por razones histórico políticas: simplificando drásticamente, las ciudades italianas crecen en el momento en el que la movilidad “sobre caucho” comenzaba a entrar en su fase expansiva. Esto explica también muchas elecciones del PRG de Roma de 1962 (por ejemplo, las autopistas urbanas, el eje equipado al servicio del SDO), incluso si no las justifica desde un punto de vista estrictamente urbanístico: ya existían en Europa otros modelos de desarrollo en los cuales recavar, mucho más sostenibles, que no se han dejado fascinar por esta idea de la ciudad a la medida del auto. Las elecciones de este plan determinan en parte el retraso del actual sistema de transporte ferroviario, que era visto en el ´62 como de soporte al viario (que, en cambio, debía constituir el entramado infraestructural principal). Sobre este punto el proceso del plan que se inicia en los primeros años ´90 propone una vuelta sustancial, con toda una serie de acciones que se reúnen bajo otro slogan: el cuidado del ferrocarril.

También aquí sin embargo, a distancia de años, no obstante el compromiso profundo en el proceso de planificación y las óptimas intenciones, no es que la situación haya mejorado sensiblemente. Actualmente en Roma la relación habitante – auto es cercana a uno. Hay unas bandas horarias en las que en algunas zonas de la ciudad, cotidianamente, se circula a paso de hombre. Es cierto que los costos para mejorar las infraestructuras sobre hierro son elevados y a menudo las inversiones no se recuperan, y también es verdad que estos requieren mediaciones políticas complejas entre distintos actores y diversos niveles administrativos (comuna, estado, región, ferrovías, stakeholders de diversa naturaleza, poder y representatividad política), pero muchas expectativas han sido desatendidas.

El nuevo plan, en todo caso, ha expresado justamente sus mejores ideas sobre la cuestión de la movilidad. Esto tiene el mérito de haber definido una perspectiva de cómo se deberá desarrollar la movilidad sobre hierro de aquí a los próximos 16 años. Una perspectiva que, sin embargo, en sentido estrictamente urbanístico, es innovativa solo en el hecho de que es el sistema de transporte que sigue la ciudad.

El modelo propuesto es un déjà vu claramente inspirado en los sistemas de otras ciudades europeas (por ejemplo, el sistema S-bahn/U-Bahn alemán o el de la RER parisina) con algunas variantes romanas que intentan refuncionalizar un anillo ferroviario (en busca de su destinación definitiva desde principios del ´900). La presencia del anillo ferroviario en torno a la ciudad consolidada ha excluido la previsión de atravesamientos subterráneos del centro histórico por parte de las líneas extraurbanas (FM), aquellas que ligan el centro con los centros de la provincia (las centralidades externas, en el lenguaje del plan). El centro está atravesado entonces solo por líneas metropolitanas (M) que alcanzan los confines comunales. El plan, en este sentido, desatiende los modelos en los cuales se inspira: estos, en cambio, prevén que los trenes metropolitanos provenientes de la provincia lleven directamente al centro de la ciudad y se conecten a la red del metro. La presencia del anillo ferroviario ha cortado la posibilidad de proponer soluciones más adecuadas: esto es quizás un punto sobre el que vale la pena volver a reflexionar.

Otro peligro latente de este plan, siempre inherente a la movilidad, es que se invierta el paradigma del plan del `62, vale decir que esta vez sea el sistema viario el que devenga subsidiario del de hierro. El sistema viario romano necesita ser reorganizado y adquirir mayor eficiencia, a la par del ferroviario. El suceso de este plan esta ligado a la eficacia que pueda mostrar sobre la cuestión de la movilidad, en toda su magnitud. Una eficacia que se deberá evaluar de aquí a pocos años, en el corto y mediano plazo.

Hay algunos signos inquietantes que arrojan sombras de ineficiencia sobre el proceso que sostiene el marco construido del plan para el desarrollo de las redes al servicio de la movilidad. Algunas realizaciones básicas todavía yacen en una suerte de limbo (por ejemplo, el anillo ferroviario no está todavía cerrado en su tramo al norte, los problemas infraestructurales de las líneas FM4, FM6, FM7 permanecen luego de varios años, para la línea C apenas han sido desbloqueados los fondos estatales, la línea D está en un nivel embrionario).

Reflexionando sobre estas dos dimensiones estratégicas, el plan de Roma parece todavía bastante vecino al punto de partida, pero como se sostenía al principio, detrás de este plan ya hay al menos 10 años de acciones. Una serie de acciones que permiten percibir que se respira un aire nuevo, más adecuado a la potencialidad y a la historia de la ciudad.

El contexto del PRG: el optimismo y la realidad.

Por primera vez, en 2004, el producto interno bruto (PIL) producido al interior de la Comuna de Roma ha sido el de mayor contribución a la creación de la riqueza nacional. Este es un pequeño signo sobre el cual no se pueden construir esperanzas excesivas, pero de por sí señala un paso, es un benchmark de que “alguna cosa está cambiando”, que se percibe, se intuye con una cierta conciencia. Esto no justifica en absoluto fáciles optimismos. Incluso si, por otra parte, el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PRG está directamente ligado a la capacidad del contexto local (político, económico, cultural), a su vivacidad, a las motivaciones latentes y a las “ganas de hacer” de cada simple ciudadano, pero sobre todo a la consistencia de las redes relacionales entre instituciones y actores fuertes de la arena económica y política y, en fin, de la capacidad de negociar financieramente, sobre más frentes, por parte de la actual clase política dirigente.

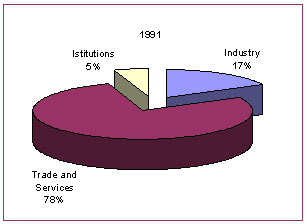

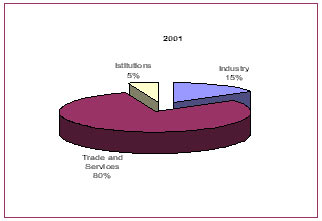

Quizás el secreto de este cambio romano, en los últimos diez años, está en haber sabido valorizar y dar prioridad a aquellos sectores que efectivamente constituyen el entramado económico – social, tanto como cultural, de la ciudad. En la era de las ciudades globales, unas ciudades que se especializan desarrollando terciario y high-tech, o bien desarrollan la capacidad de gestionar los procesos de producción e invertir sus respectivos flujos de capital, Roma puede jactarse del hecho de ser ya desde hace mucho tiempo una ciudad que vive principalmente del terciario. El espectro del terciario romano está principalmente definido por el comercio (55%), siguen los transportes y la logística (10%), la recepción turística (9%), los servicios sociales (9%), los servicios ligados a la IT (Information Technology), al mercado inmobiliario y a la intermediación..

Fuente: Comuna de Roma/ISTAT

Roma es una ciudad que tiene, en realidad, un carácter más “universal” que global. En una reciente investigación conducida por el CENSIS, los ciudadanos han respondido que la futura vitalidad económica pasa a través de: la Universidad (32,1%), el Vaticano (28,6%), el potenciamento del Aeropuerto Internacional de Fiumicino (19%), los grandes centros comerciales (17,9%), los museos (17,4%) y las estructuras administrativas del estado central. Estos datos comunican seguramente una fuerte tendencia a querer invertir en turismo y comercio, pero nos dicen también que Roma está cada vez más orientada a crear profesionalidades que tienen las capacidades de gestionar información, bajo diversos aspectos, y de crear los presupuestos que definen el entramado de la knowledge society. No por casualidad, probablemente, Roma está siempre en los primeros puestos en las diversas investigaciones que analizan la presencia y la incidencia de las clases creativas en las ciudades italianas.

El contexto romano es favorable incluso bajo otro aspecto más difícil de definir, decididamente inmaterial, pero que incide notablemente sobre la calidad de vida: la sociabilidad. Muchas políticas urbanas en Europa invierten para recrear sociabilidad, diálogo, integración en algunos barrios críticos de la ciudad; piénsese solamente, como ejemplo, en la política urbana promovida en Alemania, entre las más complejas y avanzadas, que ha sido justamente llamada soziale Stadt. En Roma, estos problemas que tanto dan que hacer a otras ciudades europeas, sobre todo en la inserción y en la construcción del diálogo entre los diversos grupos étnicos, son mucho menos evidentes, existe una capacidad de convivir con el otro. Esto no significa que no existan casos difíciles de inserción social, pero es también verdad que los fenómenos de racismo contra los inmigrantes están contenidos, son irrisorios. En los últimos diez años los inmigrantes han aumentado en un 274 %, de estos nuevos ciudadanos, solo el 5 % proviene de otras ciudades italianas.

Aun si el presente de la ciudad de Roma presenta muchos signos positivos y muchas oportunidades, no significa que las cosas vayan bien y que se pueda justificar una cierta latente retórica del optimismo que, en los últimos tiempos, sopla entre las instituciones y encuentra sostén incluso en el campo cultural. Supongamos quizás que sea estratégico y que haga trabajar mejor esta postura de confianza hacia el futuro, pero ¿cuan sólidas son las bases sobre las cuales se lo quiere fundar?

Quizás la primera reflexión para hacer es que probablemente Roma está en contratendencia; en Italia se está viviendo un período en el cual muchas familias están perdiendo su poder adquisitivo, son visiblemente más pobres: esto, más allá de no ser confortante, pone en riesgo las potencialidades de desarrollo que se están manifestando.

Una segunda cosa para preguntarse es cómo está redistribuida esta riqueza sobre toda la ciudadanía. Una tercera, que reconduce el discurso sobre un tema más estrictamente urbanístico: ¿cuanto y como este nuevo desarrollo es redistribuido en servicios para los ciudadanos?

Fragmentación e incompletitud son dos keywords que todavía tienen mucho sentido al describir muchos de los procesos y de las historias romanas, sean estas urbanísticas o no, pero también la calidad de los servicios públicos de esta ciudad. Una calidad urbana y de gestión y proyecto de los espacios públicos que, aun en los mejores barrios de la capital, está a menudo por debajo de los mejores standards europeos: sobre la calidad urbana es necesario no bajar el nivel de atención y mantener viva la discusión y el debate con otras realidades buscando ser lo menos autroreferenciales posible (defecto difundido entre los romanos, pero también a escala nacional) El PRG es un buen framework al cual hacer referencia, el proceso del planning by doing ha determinado muchos cambios positivos, pero permanece fuerte la necesidad de inyecciones de calidad (proyectual, en la gestión de los procesos, en las evaluaciones de los resultados obtenidos…), y sobre todo permanece la exigencia de no bajar la guardia después de la aprobación del plan. De frente a los consistentes retardos infraestructurales de Roma en el campo de la movilidad, a los barrios en los que todavía no han sido activados procesos de recalificación y regeneración urbana; a un mercado inmobiliario fuera de control que pone en discusión el disfrute del derecho a la casa. En fin, a una heterogeneidad en la calidad y en las posibilidades de usufructuar los servicios públicos en los distintos barrios y a la fruibilidad y accesibilidad del notable patrimonio de parques urbanos y suburbanos.

PE

El autor es Ingeniero y Doctor en Políticas Urbanas y Desarrollo Local (Università degli Studi Roma Tre). Es Secretario General de la Asociación Planum, portal europeo del Planeamiento.

Sobre Roma y su Plan, ver también las dos partes consecutivas de la nota El Urbanismo: una disciplina border line de frente a poderes inciertos, de Maurizio Marcelloni, en el número 27 y en este número de café de las ciudades.

Por su parte, Pietro Elisei recomienda los siguientes sitios en la Web:

El sitio on line del Plan Regulador de Roma.

El 14° Censo general de población y vivienda.

El sitio de la Comuna de Roma “hacia un nuevo plan regulador“.

Una historia de los Planes Reguladores de Roma.

Estadísticas y análisis sobre la ciudad de Roma.

El desafío de la calidad en el PRG, según el asesor de urbanismo de la Comuna de Roma.

Crónicas y comentarios en el sitio Eddyburg sobre el PRG de Roma.

En el sitio Emisión Cero: así construye Roma su propio sistema de movilidad.

En el sitio CENSIS: los escenarios para el futuro de la ciudad.

Sobre Roma, ver también las notas Roma y lo efímero, de Carmelo Ricot, y Roma, complicidades y vino, de Rolo Chiodini, en los números 3 y 8, respectivamente, de café de las ciudades.

Bibliografía recomendada por el autor

Cecchini, D., (2001), Roma. Laboratorio di una nuova urbanistica, en Urbanistica 116, INU, Roma.

Marcelloni, M., (2001), Ragionando del planning by doing, en Urbanistica 116, INU, Roma.

Oliva, F., (2001), Il sistema ambientale, en Urbanistica 116, INU, Roma.

Venuti, G.,C., (2001), Il piano per Roma e le prospettive dell’urbanistica italiana, en Urbanistica 116, INU, Roma.

Venuti, G.,C., (2001), Il sistema della mobilità, en Urbanistica 116, INU, Roma.