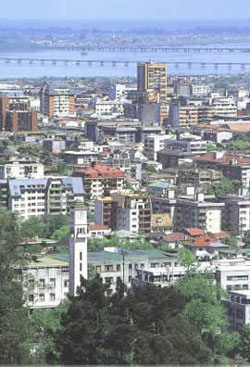

La ciudad de Concepción, capital de la octava región de Chile, se encuentra a unos 525 kilómetros al sur de Santiago. En ella viven y trabajan unas 307.000 personas. La urbe es un importante centro cultural y de servicios y concentra gran parte de la oferta de universidades, centros comerciales, bancos, etc., de la zona centro-sur del país. Junto con otras comunas contiguas, entre las que se destacan Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz y Penco, conforman un área metropolitana densamente poblada.

La ciudad nació originalmente junto al mar, donde hoy se ubica la ciudad de Penco (de ahí el nombre de penquista que se da al habitante de Concepción), pero a raíz del terremoto y maremoto de 1751, sus propios habitantes deciden el traslado hacia el interior, al valle de la Mocha, junto al rio Bío Bío.

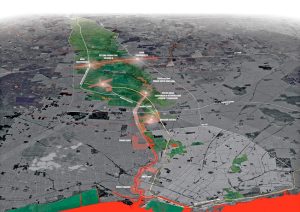

Según algunos historiadores (como el profesor Mario Alarcón Berney, de San Pedro de la Paz), el río Bío Bío era entonces un imponente cuerpo de aguas, con un torrentoso ancho de unos dos kilómetros. Sin lugar a dudas una belleza natural única, durante muchos años fue línea limite entre los llamados territorios indígenas y las zonas colonizadas, pero sin embargo la ciudad se fue consolidando de tal modo que generó un limite físico respecto al borde del río. La ocupación de suelos y la estructura urbana que la ciudad cristalizó a lo largo de los años, formó una barrera infranqueable en la relación ciudad-río.

Es temprana la preocupación de la ciudad de Concepción por mejorar su relación con el río. En 1856, el ingeniero Pascual Binimelis propone un trazado regulador que conecta la ciudad con el río a través de calle Comercio, actual Barros Arana. Sin embargo, esta propuesta se vio alterada por la llegada del trazado ferroviario unos veinte años más tarde. La presencia del trazado férreo y los sucesivos desastres naturales propios de la condición geográfica del país, hicieron que la urbe continuara creciendo de espaldas al río.

La inquietud por tener un mayor contacto y aprovechar las características del paisaje en beneficio de la ciudad siempre estuvo vigente en la sociedad penquista, tanto en la clase política como en sus círculos intelectuales y profesionales. Así, en la década del sesenta, un nuevo plan regulador considera la recuperación de una pieza urbana continua que permitiría a la ciudad tener acceso al borde del río. A este plan se sumaron otros, tanto algunos focalizados en el área, como algunos seccionales y específicos que nunca pudieron concretarse.

Año tras año las prioridades del país no incluían recursos para el proyecto, influyendo en esto en forma importante la centralizada gestión santiaguina (capitalina) que no entendía el problema. Por otra parte, en el ámbito local, algunos impulsores de la idea entendían que en la administración de pobreza es políticamente incorrecto dar licencias para ese tipo de proyecto.

El borde norte del río y el río mismo se fueron deteriorando con los años. El borde se fue llenando de un tejido urbano denso con carácter irregular, y el río, otrora majestuoso, fue sufriendo un lento pero inexorable proceso de embancamiento. Así, su imponente curso de agua se fue transformando en gran parte del año en pequeños canales a veces conectados, a veces separados. Algunos podrían decir que se trata del primer río “caminable” de Chile, una realidad triste para tan fantástico actor natural.

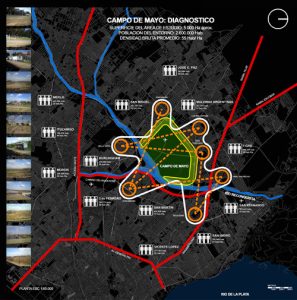

Con el retorno de la democracia al país (1990), el proyecto de recuperación fue adquiriendo fuerza e involucrando actores políticos y técnicos. Tal vez lo más significativo fue la convergencia de recursos y voluntades en torno a un proyecto de vialidad, impulsado por el todopoderoso Ministerio de Obras Públicas (M.O.P.), que permitía la conexión entre un sector de la ciudad, el acaudalado Pedro de Valdivia, y con ello la prolongación viaria hacia la comuna de Chiguayante, más hacia el interior de la cuenca. La convergencia permitió iniciar una serie de estudios que culminan con un Plan Estratégico de Gestión, (lo estratégico tiene en Chile un aura de misterio, y podría pensarse que tras él, había una propuesta de gestión inteligente) que también involucraba un compromiso con una propuesta urbana. Los actores participantes del proyecto en el nivel nacional fueron el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas y el Municipio de Concepción.

En lo profesional, la oficina de los arquitectos Rivera, Schiapacasse y Villafañe, aportan su visión como profesionales locales al proyecto. En materia de asesoría externa el proyecto contó con la participación de los urbanistas argentinos Alfredo Garay y Jorge Moscato, quienes muestran, para admiración de sus contrapartes locales, experiencias previas en proyectos similares como Puerto Madero en Buenos Aires.

El proyecto resultó en extremo complejo: la situación de propiedad del suelo, la cuestión de los derechos adquiridos por los habitantes, el financiamiento de las ideas, la situación ferroviaria, los rígidos marcos administrativos chilenos, y otros aspectos técnicos como la calidad del suelo y las defensas necesarias, hicieron de este proyecto algo emblemático en la gestión de proyectos de ciudad. Algunos arquitectos locales no lo podían creer, sabido por todos es que el urbanismo es la gran tarea pendiente en Chile.

De todos los desafíos que el proyecto abordó, sin duda el tema social era el mas espinoso. La decisión política, tomada por el ex presidente Eduardo Frei y sus asesores, de radicar en el mismo lugar y en nuevas viviendas a las 3.000 familias era algo inédito en el tratamiento en este tipo de situación, por cuanto la posibilidad de erradicar era sin duda mas fácil, pero irremediablemente afectaría usos y costumbres de una población ligada por generaciones a su hábitat. La solución provino de la negociación y probablemente de un grado de participación ciudadana mayor a lo acostumbrado. Esta actitud sin duda es parte fundamental de la viabilidad del proyecto, una situación contraria podría haber generado una efervescencia social complicada y tal vez el pase del proyecto a una nueva etapa de espera.

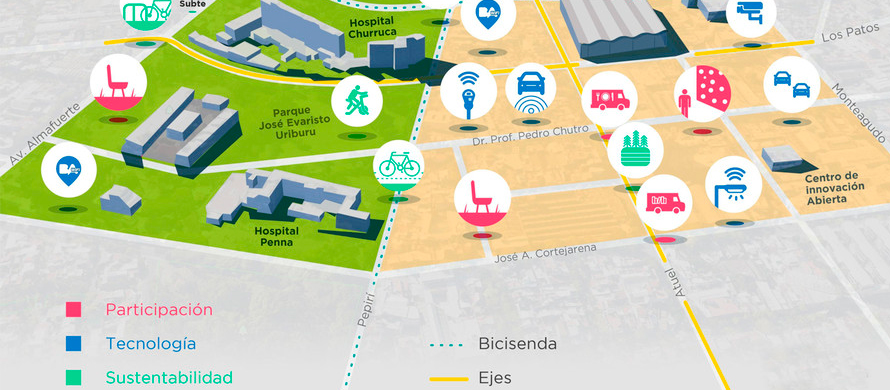

Pero, ¿que es Ribera Norte? Tal como yo lo entiendo es un esfuerzo extraordinario, su objetivo principal es intentar articular el corazón comercial, cultural y de servicios de la ciudad de Concepción con el rio Bío Bío, e implica además mejorar la situación de borde a través de un continuum de espacios públicos para uso y goce del penquista. Comprende además un compromiso por mejorar la calidad de vida del habitante del borde del río, otorgándole una mejor vivienda, espacio público y equipamientos.

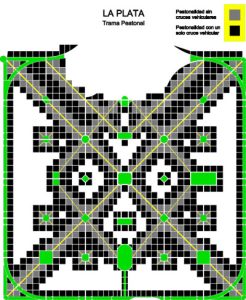

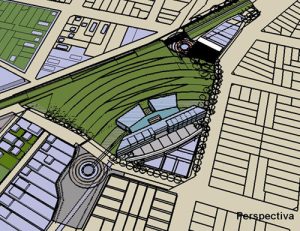

El proyecto se articula con una idea antigua: la conexión de un eje peatonal que se inicia en la plaza Perú, una pequeña plazoleta que enfrenta a la Universidad de Concepción, continúa hacia la plaza de los Tribunales para continuar por calle Barros Arana, atravesar el futuro barrio cívico (que concentrará los edificios públicos de la capital regional) y remata finalmente en un parque costanero.

El proyecto se ha desarrollado hasta ahora con bastantes problemas en la gestión. Los rígidos marcos jurídicos, legales y administrativos que caracterizan la administración pública en Chile no han permitido contar con la flexibilidad necesaria para dar un mayor empuje al proyecto. Es probable también que conspire en su contra la falta de experiencia de algunos encargados técnicos, pero sin perjuicio de esto, el proyecto marcha.

Los primeros resultados del diseño urbano de las etapas licitadas y terminadas, y las realizaciones viales que se encuentran en pleno funcionamiento, dejan algunas preocupaciones que permiten pensar que hay factores que no se ajustaron a los objetivos primarios. Hoy no se ven tan claras algunas apuestas de conexión y dialogo entre el río y la ciudad a pesar del enorme esfuerzo que ello ha implicado.

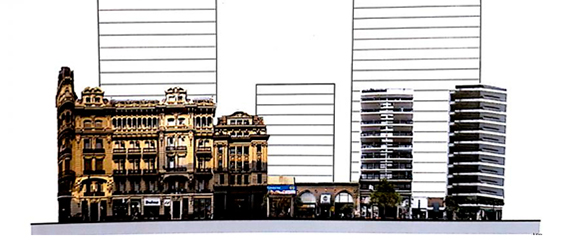

Tal vez lo más complicado sea entender el resultado de la cuestión vial. La vía costanera, razón impulsora y probablemente principio del proyecto, presenta características de vía expresa, es decir que constituye una axialidad de tal importancia que separa toda conexión peatonal entre el borde de río y el resto de la pieza urbana. El diseño del Parque Urbano Ribera Norte (la llamada pieza E, el cherry de la torta de tantos problemas, gestión, movimientos y recursos), presenta características de diseño de concepción antigua, una serie de senditas, juegos de niños, pequeñas porciones de áreas verdes, todo en un collage apretujado en una pequeña franja de tierra que no tiene relación con el discurso detrás del proyecto.

En el parque urbano, el futuro Teatro Pencopolitano (otra iniciativa de los penquistas, una imponente obra de arquitectura de unos 18 mil m2 de superficie), aparece “puesto” sobre el parque. No se aprecia una integración, un dialogo con este. Más bien corta la linealidad del parque, pareciera que las concepciones del parque y del teatro no se concertaron.

¿Que faltó en la pieza E? Puede ser presuntuoso y probablemente temerario decirlo, pero al parecer no hay una adecuada conceptualización del espacio público: faltan espacios flexibles de mayor magnitud, capaces de acoger actividades urbanas en contacto con el río; falta perspectiva, mejor manejo de la escala urbana, un mejor dialogo con la ciudad, zurcir el Parque Costanero con el resto del área y así mejorar su relación con la ciudad. La vialidad de diseño de la Avenida Costanera irremediablemente corta y deja una resultante atiborrada de cosas. Tal vez falta una mayor imaginería en la concepción de la magnitud urbana.

Hay que decirlo claramente, el proyecto de Ribera Norte no sólo es la pieza E. La idea en general es loable, los esfuerzos por conseguirla también lo son, hay una evidente voluntad política que muestra cierta madurez en estos temas, y que permite mirar con cierta confianza el futuro del urbanismo en Chile.

Finalmente es de esperar que el proceso de consolidar Ribera Norte para el año 2010, como parte de los proyectos emblemáticos en las festividades del Bicentenario en Chile, (fecha no menos importante, por cuanto algunos esperan que para entonces alcancemos el desarrollo y nos escapemos de América Latina, no sé hacia adonde…), siga su marcha. El país necesita transformaciones urbanas profundas, por cuanto han pasado muchos años en la vieja práctica de hacer más de lo mismo.

JRA

El autor es Arquitecto-Master y profesor universitario.

Sobre las ciudades chilenas, ver en café de las ciudades, por ejemplo, las notas Portal Bicentenario: Santiago y la Reforma Urbana, en el número 3, Sexo y Muerte en Santiago, en el número 4-5, y Lo propio, lo austero, lo contemporáneo, en el número 6.