Durante la mayor parte de su historia, las ciudades complejas han estado abarrotadas de gente, negocios y sueños. La construcción en altura se tornó así un rasgo clave de muchas ciudades. El atentado del 11 de septiembre de 2001 fue un golpe a la noción de que la densidad y los edificios altos son algo deseable. Luego de los ataques, mucha gente sostuvo que el terrorismo había sellado el fin del rascacielos.

La densidad es en si misma un rasgo del siglo XXI. Vienen a la mente las megaciudades del Sur global, que desde Bombay a Sao Paulo están creciendo cada vez más grandes y densas. Sin embargo la densidad también aparece en lugares con redes y telecomunicaciones globales, sea en aquellas mismas ciudades o en Nueva York. Los entornos densos son un rasgo de los sectores económicos de punta y de las áreas urbanas más creativas.

Pero la resistencia a los edificios altos está creciendo, aun cuando todavía se reconoce a la densidad como necesaria y divertida. La pregunta es entonces si la densidad solo puede ser obtenida a través de edificios altos: ¿que otras formas puede tomar la densidad? Dependiendo de que y como construyamos, produciremos distintas clases de desarrollo económico.

Sobre la vigente utilidad de la concentración espacial, o por que aun podemos usar “toda aquella densidad”

La misma noción de aglomeraciones densas, de concentraciones de edificios de alta densidad está bajo ataque. Hay largos, excelentes, y aburridos tratados que nos explican por que la aglomeración espacial no reporta ya los beneficios que alguna vez dio a empresas y mercados, ya que hoy tenemos telecomunicaciones globales y operamos en redes desparramadas por todo el mundo. El lenguaje de la globalización y las tecnologías de la información sugieren que todo ocurre en alguna escala global, en mercados electrónicos, lejos de lugares específicos.

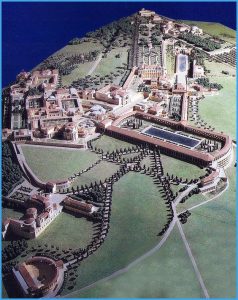

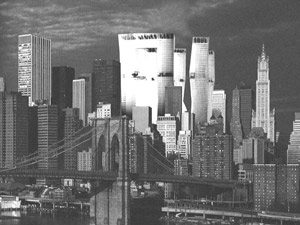

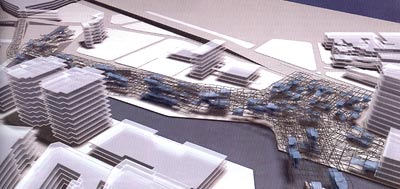

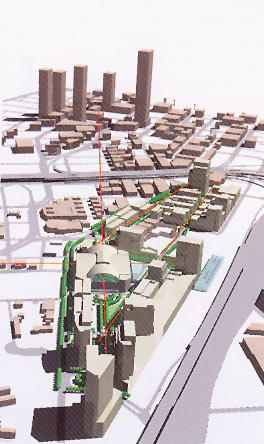

Podemos entonces preguntarnos por que continuamos viendo la verticalidad y la densidad como la forma dominante en muchos de los nuevos grandes proyectos urbanos alrededor del mundo, incluso en Nueva York luego de los ataques de septiembre de 2001. Estos temas están bien ilustrados por el caso de la reconstrucción del Bajo Manhattan. Todos los proyectos seleccionados y presentados en diciembre de 2002 incluyen edificios extremadamente altos y densos.

¿Como se reconcilia esto con la alta tasa de espacio vacante para oficinas, de alrededor del 17%? Esto, incluso luego de que cientos de miles de metros cuadrados fueran destruidos (el equivalente a todo el distrito de oficinas del centro de Atlanta) y de que muchas empresas se hubieran ido hacia el Midtown, Connecticut y Nueva Jersey. Todos estos son argumentos válidos, pero solo cuentan la mitad de la historia. La otra mitad es que las actividades estratégicas y creativas (sean económicas, culturales o políticas) prosperan en la densidad.

En una economía global, con incertidumbre en los mercados y condiciones cambiantes, los sectores más avanzados y especulativos necesitan concentraciones de recursos y talentos, entornos densos donde la información no solamente circule sino que sea producida (y como hemos visto recientemente en Wall Street, incluso que a veces sea inventada…). Gerenciar y servir las operaciones globales de las empresas y los mercados necesita una enorme concentración de infraestructuras, edificios y talentos en su “estado del arte”.

La geografía de la globalización económica consiste a la vez de estos nodos concentrados, y de las redes y mercados electrónicos que cruzan el mundo. Hoy existe una red de alrededor de 40 ciudades globales, de mayor o menor importancia, que proveen esos nodos concentrados. Nueva York está en el nivel más alto de esta red, junto con Londres, Francfort, Tokio, y París, y su rol continúa siendo crucial aun después de la devastación del 11 de septiembre.

El hecho de que exista una considerable división de funciones y capacidades entre estas ciudades (todas tienen una pequeña diferencia en lo que ofrecen a la economía global) subraya aun más la vigencia del rol de Nueva York.

Aun cuando la densidad continúe como un rasgo clave de estas ciudades globales, debemos aclarar que la necesidad de lugares densos y complejos no significa que los edificios de gran altura sigan siendo beneficiosos para sus propietarios. Tony Travers, autor de un importante estudio sobre el tema (The Politics of London: Governing the Ungovernable City), sostiene que no podemos establecer si los rascacielos de gran altura pueden actualmente resultar rentables, en parte porque los desarrolladores no están dispuestos a abrir sus contabilidades y entonces se hace imposible responder la pregunta. Pero tenemos evidencia de que pasados los 20 pisos, se hace muy caro construir. Todo parece indicar que los pisos más bajos están subsidiando a los pisos más altos. Travers agrega que “mientras los costos de construir edificios en gran altura no han cambiado mucho desde el 11/9/01, la disposición de empresas y personas a mudarse a pisos altos si que ha variado“. Un hecho que a la larga reducirá la viabilidad económica de los edificios muy altos.

La lógica económica de la densidad pide entonces una experimentación arquitectónica, tan comprometida con la obtención de rentas inmobiliarias como con el arte.

Las variadas arquitecturas de la densidad

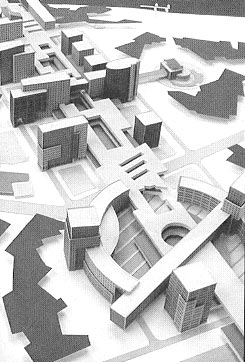

En los últimos 40 años la arquitectura ha progresado tanto que la densidad puede ser obtenida en un número realmente mucho más amplio de formas que aquel rascacielos que fuera icono del estilo de los ’60. Sin embargo, la opinión pública aun está rezagada respecto a lo que puede ser construido, como demuestran algunos errores frecuentes sobre el tema.

Todavía es común pensar, por ejemplo, que la horizontalidad es más o menos incompatible con la densidad y la verticalidad: Los Angeles es en esto el ejemplo número 1, seguido por otros desarrollos dispersos a lo largo de los Estados Unidos. No hay una relación necesaria entre edificación horizontal y entornos “ralos” (pensemos en cualquier ciudad medieval) pero los norteamericanos nos hemos acostumbrado a asimilar “chato” y “ralo”.

Esta creencia también alimenta una segunda noción, la de que la horizontalidad es algo que solamente ocurre al nivel de planta baja.

Una tercera noción es que la verticalidad significa irse hacia arriba, dispararse hacia el cielo, más que cavar bajo la tierra para desarrollarse. Es cierto que el espacio subterráneo en Nueva York no tiene muy buena fama (estamos inclinados a pasar muy rápidamente por nuestro más familiar espacio subterráneo, el metro, y tenemos buenas razones). Pero ciudades tan diversas como Moscú y Tokio han construido espacio habitable de buena calidad en sitios subterráneos de transporte.

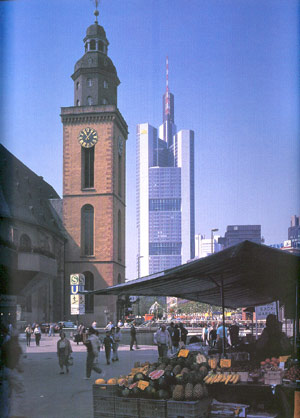

Por último, los edificios de alta densidad y en altura han sido asociados a espacio público muerto a nivel de la calle. Nueva York está lleno de ejemplos de los ’80 y ’90, pero en la misma época Francfort fue pionero en realizar espacios públicos vivibles en la base de sus rascacielos.

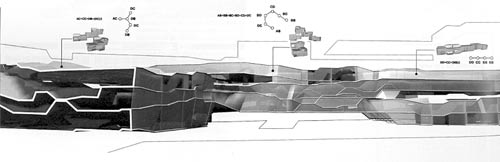

La arquitectura de pobre calidad continua reforzando estas nociones comunes sobre la densidad. Pero cada uno de estas cuatro creencias puede ser reconcebida. La horizontalidad arquitectónica ha recobrado importancia en un tiempo en el que las redes económicas, culturales y políticas (que operan horizontalmente más que jerárquicamente) han sido reconocidas como cruciales. Hoy podemos pensar en arquitecturas en red que produzcan espacios horizontales capaces de generar altas densidades y que lo hagan por arriba y por debajo del nivel de la calle. Con nuestras nuevas capacidades técnicas podemos pensar en la verticalidad y en sus posibilidades para la densidad como extendiéndose hacia abajo y creando complejos espacios subterráneos, para actividades comunes y no tan comunes. Quizás el mayor desafío sea la cuarta cuestión: ¿que ocurre cuando las estructuras verticales llegan al nivel de la calle? Podemos tener una vida densa y vibrante al nivel de la calle en un entorno de edificios altos y masivos, pero los edificios deben ser altos en una nueva manera.

El tema de la densidad y el diseño vertical ha sido muy bien estudiado por el Programa de Ciudades en la Escuela de Economía de Londres, que ha producido uno de los mejores estudios en esta cuestión (ahora adoptado como política oficial por el gobierno británico). Algunas claves propuestas en ese informe son de interés para nuestro tema. Una de ellas es que no hay una correlación de 1 a 1 entre altura y densidad. Tres edificios de 30 pisos hacen el mismo trabajo que uno de 90, pero el modelo de los 3 edificios permite mayor experimentaciones formales, y también, según el estudio, tasas más altas de retorno de la inversión. Un segundo hallazgo tiene que ver con la adaptabilidad y el volumen del edificio. La construcción comercial más reciente es de edificios “gordos” con plantas de piso gigantescas. Estos edificios corren peligro de transformarse en dinosaurios. El estudio demostró que los edificios de oficinas de gran altura y poco espesor puede ser convertidos con mucha mayor facilidad en viviendas, mientras que los “masivos” son mucho más costosos de adaptar. Para Richard Burdett, Director del Programa de Ciudades, necesitamos pensar en estos tipos de edificios “como infraestructuras que pueden ser adaptadas a cualquier cosa que la próxima fase de la economía nos vaya a requerir“

SS

Una versión reducida de esta nota fue publicada en el

New York Times el pasado 26 de enero.

Sobre experimentaciones arquitectónicas acerca de la densidad, ver “Conexiones vivientes en Brescia – Metrogramma y una propuesta integradora y contemporánea para la ciudad lombarda”, en número 4-5 de café de las ciudades.

Otras definiciones de Saskia Sassen sobre arquitectura y arquitectos/as en la globalización:

¿Que es un arquitecto/a? Alguien con múltiples formas de conocimiento, incluyendo el de como reposicionar la arquitectura en las redes y flujos.

Aquellos significados y roles de la arquitectura centradas en la antigua tradición de la permanencia, son irrevocablemente desestabilizados en las ciudades de hoy, caracterizadas por las redes digitales, la aceleración, las infraestructuras masivas para la conectividad, y el creciente extrañamiento. Esos viejos significados no desaparecen, continúan siendo importantes. Pero no pueden acomodarse con facilidad a los nuevos significados.

Hay, claramente, múltiples desafíos que afronta hoy la arquitectura como práctica y como teorízación. Al enfatizar el rol crucial de las ciudades para la arquitectura, construyo una problemática que no solo es dirigida sino, quizás, inevitablemente parcial. Es diferente de aquella de los arquitectos neotradicionalistas que también están preocupados por la actual condición urbana. Y es diferente de la problemática focalizada en como las actuales condiciones están cambiando la profesión y sus oportunidades, o de alguna otra que centra su instancia crítica en las reflexiones sobre la creciente distancia entre ganadores y perdedores en la profesión.

Al escribir esto recuerdo a Sola Morales, fallecido hace poco trágicamente. El enfatizaba la creciente importancia de las redes, las interconexiones, los flujos de energía, las cartografías subjetivas, y de ese modo abría el campo de una arquitectura transparente, en un sentido muy distinto al del compromiso moderno con la Glassarchitektur. El construyó una teorización de “arquitecturas liquidas”, no centradas en el reemplazo de los elementos arquitectónicos opacos con otros transparentes, sino en los elementos no arquitectónicos que condicionan el espacio arquitectónico, desde la iluminación hasta la temperatura o los amoblamientos.

La arquitectura, además, necesita confrontar la masividad de la experiencia urbana, la abrumadora presencia de arquitecturas e infraestructuras masivas en las ciudades de hoy, y la arrolladora lógica de la utilidad que organiza muchas de las inversiones en las ciudades. Al mismo tiempo, estas ciudades están llenas de espacios subutilizados, con frecuencia caracterizados más por sus significados antiguos, que por los actuales significados. Estos espacios son parte de la interioridad de una ciudad aun cuando están fuera de su utilidad organizativa, de sus lógicas de conducción y marcos espaciales. Esto abre una problemática crítica acerca de la actual condición urbana, en modos que van más allá de las nociones de arquitectura high tech, espacios virtuales, simulacros, parques temáticos, materialidades del poder.

¿Que es un arquitecto/a? Hoy es alguien que navega sobre múltiples formas de conocimiento y ofrece la posibilidad de una práctica arquitectónica localizada en espacios (tales como las intersecciones de las redes de transporte y comunicación) donde el ojo desnudo o la imaginación del ingeniero no ve formas, ni posibilidad de alguna forma. ¿Como detectaremos las posibles arquitecturas de espacios que están construidos como silencios vacíos, como no existencias, para las prácticas arquitectónicas centradas en la permanencia?

Materialidades localizadas y espacio global

Hay una clase específica de materialidad subyacente en los sectores económicos de punta en nuestra era, dejando de lado el hecho de que tengan lugar parcialmente en el espacio electrónico. Aun los más sectores más digitalizados, globalizados y desmaterializados, tocan el suelo en algún punto de sus operaciones. Y cuando lo hacen, esto ocurre en vastas concentraciones de estructuras, muy materiales. Estas actividades ocupan espacios físicos y espacios digitales. Hay estructuras materiales y digitales a ser construidas, con requerimientos muy específicos: las actividades de una empresa están, simultáneamente, desterritorializadas en parte y muy territorializadas en otra parte, atraviesan el planeta a la vez que están altamente concentradas en lugares muy específicos. Esto produce una geografía estratégica que atraviesa fronteras y espacios, pero que también se implanta en ciudades específicas, una geografía que explota las fronteras de la contextualidad.

Una pregunta que yo tengo para hacer, es si la clase de materialidad específica subyacente a esta economía de interfase tiene implicaciones para la arquitectura, más que la simple necesidad de “construir”. Pareciera haber tres cuestiones en relación a esto:

- La primera es el tipo particular de subeconomía, internamente conectada en red, parcialmente digital, mayormente orientada a mercados globales y a una gran extensión operativa de múltiples sitios alrededor del mundo.

- El segundo tema es más escurridizo, y quizás puramente teórico (aunque yo no lo creo así), y tiene que ver con el punto de intersección entre los espacios físicos y digitales dentro de los cuales opera una empresa, o más en general, esta subeconomía.

- El tercero es la cuestión de la contextualidad en la práctica arquitectónica. Las características particulares de esta subeconomía en red (en parte profundamente centrada en sitios particulares, en parte desterritorializada y operando en un espacio global digital) parecerían corroer los conceptos establecidos sobre el contexto o escenario local para construir.

Una Subeconomía conectada

A grandes rasgos, este sector está constituido de un gran número de empresas relativamente pequeñas y altamente especializadas. Aun si algunas de estas empresas de servicios financieros, en especial luego de las recientes fusiones, puede movilizar enormes sumas de capital y controlar enormes activos, son empresas pequeñas en términos de empleos y del espacio físico que ocupan, comparado por ejemplo con las grandes empresas manufactureras. Estas son mucho más intensivas en su capacidad de empleo, no importa cuan automatizado pueda ser su proceso de producción, y requieren cantidades mucho más grandes de espacio físico.

En segundo lugar, las empresas especializadas de servicio necesitan, y se benefician, de la proximidad de empresas especializadas afines (servicios financieros, legales, contables, pronósticos económicos, evaluación de créditos y otros servicios de consultoría, especialistas en computación, relaciones públicas, y otros tipos de expertizaje en un amplio rango de campos). La producción de un instrumento financiero requiere una multiplicidad de insumos altamente especializados, provistos por este amplio rango de empresas.

La proximidad física se ha mostrado claramente como una ventaja, dadas las complejidades y la importancia de dar respuestas rápidas: es que las transacciones directas son con frecuencia más eficientes y baratas que las telecomunicaciones (tomaría un enorme ancho de banda y aun no tendríamos la entera colección de actos de comunicación, el modo taquigráfico en que enormes cantidades de información pueden ser intercambiadas en forma directa). Pero al mismo tiempo, este sector conectado opera en parte en el espacio digital, así que también está conectado en una forma desterritorializada, no vinculada a la proximidad física.

La intersección entre espacio real y digital

Hay una nueva topografía de la actividad económica, que es evidente en esta subeconomía. Esta topografía entrelaza el espacio real y el digital. No hay en la actualidad ninguna empresa o sector económico totalmente virtualizado. Aun las finanzas, la más digitalizada, desmaterializada y globalizada de todas las actividades, tienen una topografía que entreteje el espacio real y el digital. Con diferentes rasgos, en diferentes tipos de sectores y empresas, las tareas de una empresa están en la actualidad distribuidas entre estas dos clases de espacios; más allá que las actuales configuraciones estén sujetas a considerables transformaciones a medida que más tareas sean computarizadas o estandarizadas, los mercados sean aun más globalizados, etc. La telemática y la globalización han emergido como los motores fundamentales que reformulan la organización del espacio económico. Esto va desde la virtualización espacial de un creciente número de actividades, hasta la reconfiguración del entorno construido para la actividad económica. Sea en el espacio electrónico o en la geografía del entorno construido, esta reformulación involucra cambios organizacionales y estructurales.

La pregunta que tengo entonces para los arquitectos/as es si el punto de intersección entre estas dos clases de espacios, en una empresa o en una topografía dinámica de actividades, merece ser estudiado, teorizado, reflexionado y explorado. Esta intersección es pensada (quizás con escasa agudeza) como una línea que divide dos zonas mutuamente excluidas. Yo preferiría ensanchar esta línea en una “frontera analítica”, que demanda su propia especificación y teorización empírica, y contiene sus propias posibilidades para la arquitectura. El espacio de la pantalla de la computadora, que se podría pensar en una primera instancia como una forma de esa intersección, no lo es, o al menos es solo una representación parcial.

Admito que esta pregunta me ha obsesionado y que no he ido demasiado lejos en responderla. Es para mi una instancia de una tendencia más amplia, muy difundida en las ciencias sociales: la “línea divisoria” como el modo desproblematizado de relacionar / separar dos zonas diferentes (cualesquiera que puedan ser: conceptuales, teóricas, analíticas, empíricas, de significado, de práctica). ¿Que operaciones son colocadas dentro y cuales son excluidas al poner una línea en determinado lugar? Es del todo posible que estas sean operaciones analíticas relacionadas al tipo de trabajo que yo hago y que ellas tengan poco significado en arquitectura. No son ciertamente un tema en el pensamiento convencional de las ciencias sociales.

¿Que significa la contextualidad en este escenario?

Una subeconomía conectada, que opera parcialmente en el espacio real y parcialmente en el espacio digital alrededor del planeta, no puede ser contextualizada fácilmente en términos de su entorno más próximo. Tampoco las empresas aisladas. La orientación es simultáneamente hacia si mismas y hacia lo global. La intensidad de sus transacciones internas es tal que anula las consideraciones sobre la localidad o región más amplias dentro de la cual existen. En mi investigación sobre ciudades globales he encontrado claramente que estas ciudades desarrollan una orientación más fuerte hacia los mercados globales que hacia sus mercados internos (hinterlands). De ese modo invalidan una proposición clave de la literatura sobre sistemas urbanos, la de que las ciudades y los sistemas urbanos integran y articulan el territorio nacional. Las ciudades pueden haber tenido esa función durante el periodo en que la manufactura y el consumo de masas fueron las máquinas dominantes del crecimiento en las economías desarrolladas y prosperaban sobre la posibilidad de una escala nacional.

Pero este no es el caso en la actualidad, con el ascenso de sectores tan digitalizados, globalizados y desmaterializados como las finanzas. Las conexiones con otras zonas y sectores en este “contexto” son de una clase especial, y conecta mundos que pensamos como radicalmente distintos. Por ejemplo, la economía informal de muchas comunidades de inmigrantes en Nueva York provee algunos de los trabajadores de baja renumeración para los “otros” trabajos que necesita Wall Street, la capital de las finanzas globales. Lo mismo ocurre en París, Londres, Francfort, Zurich. Aun cuando esas zonas y esos trabajadores no son considerados parte del contexto, y la localización, de la economía conectada de la que estamos hablando, yo considero que lo son.

¿Cual es entonces el “contexto”, lo local, en estos casos? La nueva subeconomía conectada ocupa una geografía estratégica, parcialmente desterritorializada, que atraviesa fronteras y conecta una variedad de puntos en el planeta. Solo ocupa una fracción de su escenario “local”, sus límites no son aquellos de la ciudad donde está localizada ni los de su “barrio”. Esta subeconomía tiene interfases con la vasta concentración de recursos muy materiales que necesita cuando toca el suelo, y con el hecho de su desarrollo global. Su interlocutor no es lo que la rodea, su contexto, sino el hecho mismo de lo global. Pero aun así esta hincada, al menos en un momento de su dinámica, en entornos muy específicos y construidos materialmente.

No estoy segura de lo que esta simultanea implantación en un contexto específico, y el desgarramiento de ese contexto (con su remplazo por lo global) pueda significar para la arquitectura. La operación estratégica no es la búsqueda de una conexión con los “alrededores”, con el contexto. Es en cambio la instalación en una geografía transfronteriza estratégica constituida a través de múltiples “localizaciones”. En el caso de la economía yo veo una redefinición de escalas: las viejas jerarquías (local, regional, nacional, global) ya no cuentan. No es yendo a la próxima escala en términos de tamaño como se consigue la integración. Lo local ahora negocia directamente con lo global: lo global se instala en lo local y lo global está en si mismo constituido a través de una multiplicidad de locales.

SS