* Artículo publicado en el libro: Zicovich Wilson, Sergio. IMPRESIONES DIGITALES de un viajero ocasional . – 1a ed. – Buenos Aires, Nobuko, 2012. ISBN 978-987-584-370-7

El ciego del verso de Carriego fuma, fuma y fuma sentado en el umbral mientras el barrio modorrea, anegado en una calma ominosa. El aire -caliente, oleoso y malsano- pesa cada vez más. Se oye un siseo continuo y percibo una ligera vibración bajo mis pies. En la vereda, unos yuyos se abren paso a ojos vista por entre las juntas de las baldosas. En instantes, el siseo se vuelve un rumor grave y los yuyos una espesura que levanta las baldosas e invade y carcome, con gruesos tallos sarmentosos, los muros. El barrio ya es jungla, pero el ciego sigue fumando, quieto, ajeno a las mutaciones. Es más, de tan quieto se está convirtiendo en piedra. Una serpiente gorda brota de la espesura, se desliza untuosa entre los troncos y se enrosca alrededor de los pies del ciego que ya, de pura piedra, se volvió pirámide, con un altar humeante en la cima. En la cabeza de la serpiente, las escamas se enhiestan y crecen hasta formar una gola de plumas. Es Quetzalcoatl que, abrazado a la base de la pirámide, se hizo friso. El rumor ya es un estruendo y el piso tiembla, ondula, se rompe y se inclina. Me cuesta mantenerme en pie. Ahora, la pirámide es un enorme cono -el Popocatépetl- que fuma, fuma y fuma (igual que el ciego del verso de Carriego) y de sus entrañas brotan terribles bramidos, como si se tratara de un titán dispéptico. El piso se inclina… más… más. Intento escaparme, pero las piernas se me enredan en las ramas retorcidas. Siento que caigo, pero no caigo. Con las piernas atrapadas, la caída queda suspendida durante un fragmento infinito de tiempo.

Me despierto empapado, con las piernas enredadas… pero en las sábanas. Parece que el dispéptico soy yo. ¡Qué mal me pegaron las enchiladas, carajo! ¿O será la maldición de Moctezuma? La pesadilla se va haciendo jirones y los jirones se pierden aleteando en la oscuridad como murciélagos a medida que me voy despertando. Sin embargo, una sensación persiste obstinadamente: me voy de lado, me deslizo de la cama. Decido ir a refrescarme al baño, prendo la luz y me pongo de pie. La sensación persiste, el piso está inclinado. Al entrar al baño, la sensación persiste; después de refrescarme, la sensación persiste. Camino por la habitación, la cruzo en forma longitudinal, transversal y diagonal. No hay caso, la sensación persiste, la habitación está chueca. ¿Estaré todavía inmerso en la dispéptica pesadilla moctezumática o estaré definitivamente chapa?

Repulsión. Ese es el título de una película de Polanski del ‘65 en la que describe minuciosamente el brote psicótico de una mina interpretada por Catherine Deneuve. Si mal no recuerdo, tres recursos se repiten para marcar el deterioro mental de la mina:

Primero, el progresivo estado de descomposición de la comida que ella se disponía a cocinar al momento de pirar: un conejo entero desollado -sobre el que revolotean y se posan cada vez más moscas- y algunas papas y zanahorias que van echando sus repugnantes y retorcidas raíces.

Segundo, unas manos que emergen -ansiosas, lúbricas, siniestras- de las paredes de un corredor tratando de atrapar y toquetear a la mina.

Tercero, el departamento en el que ocurre todo se resquebraja y el espacio se distorsiona, alterándose brutalmente la vertical de los muros y la horizontal de piso y techo.

Dejando de lado detalles menores como que Catherine Deneuve era, en esa película, una joven hermosa y yo no soy ni hermoso, ni joven, ni una, además de que no se me está pudriendo un conejo sobre la mesada (sino, en todo caso, un ratón en el mate), en esta habitación de hotel en México DF temo estar enfilando para el mismo rumbo que la piantada de la película. ¡El espacio se me distorsiona! ¡La horizontal no es horizontal! Sin embargo, recuerdo que, cuando tomé la habitación, ya sentí yo una sensación extraña aunque no presté debida atención. Así que, antes de auto-desahuciarme, me doy una última oportunidad intentando analizar racionalmente el asunto. No tengo instrumentos para medir nivel, pero un arquitecto veterano se las ingenia.

No crean ustedes, aclaro, que me hospedo en un tugurio de cuarta que se viene en banda. Por el contrario, se trata de un hotel de calidad media, tres estrellas, recién arreglado y decorado. Un hotel normalito, sin nada raro, vulgar, excepto… excepto por una pequeña anomalía, un detalle casi nimio, chiquito, para muchos quizás imperceptible: el piso está, nomás, inclinado. No es sensación, lo comprobé, es pura objetividad al cuadrado, verdad inopinable.

Lo que no es verdad es que se trate de una anomalía. En efecto, a primera hora de la mañana salí a caminar el DF y comprobé al toque que acá todo está torcido, desnivelado y fuera de plomo. Que tanto los pisos altos como los suelos y las veredas flamean, se inclinan, tienen grietas y pozos. O rampas y escalones. O, más bien, todo al mismo tiempo. Que las fachadas, las medianeras y las torres están inclinadas. Alguna parece venírsenos encima… ¡ya! La famosa torre de Pisa, en México, quedaría acomplejada, pobrecita. Sería, apenas, una más. ¿Cómo llamar a semejante extravagancia que, sin embargo, más que anormal, es la norma? ¿Locura colectiva?

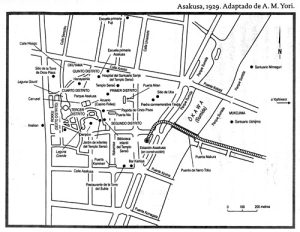

Alguien benevolente y con sentido común lo justificaría acotando que, naturalmente, las cosas no podrían ser de otro modo por causa de las chinampas, un ingenioso pero cortoplacista invento azteca. Según la leyenda, los mexicas (así se llamaban a sí mismos) provenían de una mítica región llamada Aztlán (de donde viene azteca -pueblo de Aztlán- como los llamaban los que no eran ellos mismos), ubicada en un impreciso Norte, desde la cual iniciaron su más que centenario éxodo en pos de la tierra prometida por su cacique -ascendido post-mortem a dios- Huitzilopochtli, la que sería reconocida por un signo profético: un águila posada en un nopal con una serpiente entre sus garras. Cuando los aztecas (yo los llamo así porque soy de los que no son ellos mismos) llegaron al valle de México -y debido a su pésimo carácter y sus igualmente pésimas costumbres (como, por ejemplo, robarle las esposas a sus vecinos, a veces para desollarlas vivas y usarlas como estampillas en sus correos a Huitzilopochtli o algunas cosas realmente graves)- les fueron echando flit de todas las ciudades de la costa del lago hasta que, derrotados, el señor de Colhuacán les permitió afincarse en un sórdido montículo llamado Tizapán. No lo movió, a no engañarse, la compasión sino la esperanza de que las víboras que infestaban el lugar se los cargaran rápidamente. Cuál no habrá sido su sorpresa cuando, tiempo después, sus espías le informaron que no solo los aztecas seguían vivos sino que, al revés de lo previsto, fueron ellos los que se morfaron hasta la última serpiente. Gente ruda, los aztecas (yo los llamo así porque soy de los que no son ellos mismos). Pero más rudo su dios Huitzilopochtli, cuya profecía se les vino a cumplir justo en una islita de mierda en medio del lago. Los sacerdotes lo deben haber puteado en varios idiomas, aunque para adentro, ya que no era un dios muy tolerante que digamos. Fuera porque la fiereza demostrada por esta gente metió miedo a los vecinos, fuera porque la islita interesaba poco, el caso es nadie les impidió hacerse fuertes en ese sitio que, con el tiempo, empezó a quedarles chico. Como su proceso de construcción imperial estaba aún demasiado en pañales como para vivir del laburo ajeno, no tuvieron más remedio que crecer ganándole al lago tierras de cultivo. Así es como llegamos a las chinampas, que eran como balsas sobre las que se colocaba una capa de tierra y se cultivaba. Las raíces bajaban a través del agua, anclaban la balsa al fondo del lago y, con el tiempo, el agua se hacía barro y la balsa lograba una cierta apariencia de tierra firme. Solo una apariencia. Para cultivar y parar la olla en tiempos difíciles, un invento genial. Para construirle encima teocallis o iglesias barrocas de altas torres, una basura. Y la ciudad moderna siguió creciendo a expensas de desecar ese lago del que ya casi no queda nada en superficie aunque, por debajo, el agua sigue corriendo. Así es como México DF navega en un suelo semilíquido, los cimientos ceden y sus edificios se hunden y encallan escorados.

Alguien benevolente y con sentido común también lo justificaría acotando que México ha sido víctima de numerosos temblores y terremotos, algunos de consecuencias terriblemente desgraciadas para su gente y devastadoras para la ciudad y sus edificios.

Yo, que tal vez no carezco totalmente de sentido común pero que, definitivamente, carezco de benevolencia, creo que la chinampa y el terremoto, sin ser falsos argumentos, son insuficientes para explicar el fenómeno. Más allá de las determinaciones naturales tiene que haber, a esta altura, una tortuosa y algo oscura determinación psico-cultural. ¿Una adicción? Podría ser, que de tanto terremoto y hundimiento se terminaron enviciando con el desplome, la falsa escuadra y la rajadura. ¿Una sobreactuación del sentido trágico del mundo, testimoniando y subrayando los estragos sufridos como una forma de didáctica? ¿Una estética folclórico-tradicionalista? Quizás intentan imitar sus particularmente intrincadas ruinas prehispánicas que amalgaman la costumbre mesoamericana de superponer varias pirámides y su predilección por armar despelote (del nahuatl despélotl) de niveles, con los hundimientos y terremotos que les dieron duro por más de mil años. ¿Una perversión? En una de esas, que esté todo roto o torcido simplemente les gusta.

Si no, que alguien me explique por qué esa obsesiva insistencia en plantar ficus y gomeros por todos lados, árboles que -es bien sabido- transforman en poco tiempo una vereda prolijamente pampeana en una anfractuosa e intransitable cordillera terciaria.

Si no, que alguien me explique por qué cada edificio (incluso los más modernos y paquetes del Paseo de la Reforma) establece los niveles de sus puertas -tanto peatonales como vehiculares- donde y como se le canta, con absoluta desatención por el nivel preexistente de la vereda, del cordón, de la calzada, del vecino de al lado y del del otro lado, también. Luego, las diferencias resultantes se empalman a-la-que-te-criaste afuera, donde transitamos los giles, en todo el ancho de las veredas las que -merced a los hundimientos, los ficus, los terremotos y estas chantadas constructivas- quedan transformadas en una sucesión impracticable de rampas, gradas, escalones, desniveles, acantilados, quebradas y hasta abismos de fondo insondable poblados por criaturas con fieras dentaduras y antenas luminiscentes.

Sostengo conjeturalmente que esa vocación por el desorden (al menos en el sentido cartesiano) es parte del ethos mexicano, en general, y chilango (natural del DF) en particular. ¿Y qué expresa mejor una idiosincrasia que el idioma? El verbo chingar (del caló cingarár, pelear) o su participio chingado tiene, en buena parte de América, la acepción de desparejo, torcido, fallido. En México, sin embargo, donde lo desparejo y lo torcido no parecen ser algo digno de especial mención, chingar refiere (no muy académicamente que digamos) al acto sexual. Sin ánimo de ofender -y buena parte del mundo lo entendería así- a mí me surge espontáneamente decir: “México está chingada”. Pero cualquier chilango, razonablemente herido en su orgullo, seguro me contestaría: “Chingá tu madre, cabrón”.

Serxioc Zicovitl

México DF, diciembre de 2009

Zicovich Wilson es arquitecto, dedicado a proyecto y dirección de obras, escritor y guionista cinematográfico. Es Profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en áreas vinculadas a la Arquitectura y el Planeamiento Urbano. Ha publicado numerosos artículos en medios gráficos y digitales especializados de su profesión.

La nota continúa su serie de R(p)’s (“después de cuatro años -los que me conocen desde hace menos tiempo no saben ni de qué hablo”), cuatro de ellas publicadas originalmente en Arquitectura en Línea, de Guillermo García Fahler, y una en Summa+ nº 62 (“Hogar dulce hogar”). Según el autor, “podés reenviarla a tu suegra, jefe, acreedor y, en general, a cualquiera de tus peores enemigos. Si no tenés enemigos, también a un amigo, pero de esos que te perdonan cualquier cosa”.

De su autoría, ver también en café de las ciudades su respuesta al cuestionario de Marcelo Castillo en el número 86, Fútbol y Ciudades, A 30 años del ultimo partido de San Lorenzo en el Gasómetro.

Sobre el DF mexicano, ver también en café de las ciudades:

Número 36 | Cultura de las ciudades

Espectros de la ciudad de México | El urbanismo como mitología. | Juan Villoro

Número 47 | La mirada del flâneur

Imaginando Tepito | Una crónica de México DF. | Iván Peñoñori |

Número 47 | Cultura de las Ciudades

En el hoyo | Los trabajos y los días en el Segundo Piso del Periférico mexicano. | Marcelo Corti

Número 61 | La mirada del flâneur

Los libros y la ciudad | De Buenos Aires al DF, la misma gramática maternal | Iván Peñoñori

Chantada:chapucería

Chapa, o chapita: loco, alucinado (en un sentido más coloquial que psiquiátrico)

Ciego inconsolable del verso de Carriego: estrofa del tango El último organito, referida a un personaje del poeta Evaristo Carriego, “que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral”.

Despelote: lío

Flit: antigua marca de insecticida; en sentido figurado, echar flit es espantar, rechazar

Gil: tonto, inocente

Laburo: trabajo

Mate: infusión del sur del continente americano (Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil), elaborada a partir de la yerba mate; se llama así también al recipiente en la que se sirve. En sentido figurado, cabeza, cerebro.

Mina: mujer

Modorrear: ejercitar la modorra, vale decir, un estado de somnolencia que precede al autentico despertar.

Morfar: comer

Parar la olla: ganarse la vida, procurarse el sustento para si mismo y la familia

Pirar: irse o, en sentido figurado, enloquecer

Piantado/a: loco/a

Ratón: en sentido figurado, alucinación, fantasía o deseo

Venirse en banda: caerse, desmoronarse