La Ciudad es un sistema complejo y como tal la estudio y entiendo desde esa perspectiva. En este sentido cabe la pregunta, ¿qué es un sistema complejo? En palabras de Rolando García, “el término Sistema designa a todo conjunto organizado que tiene propiedades, como totalidad, que no resultan aditivamente de las propiedades de los elementos constituyentes” y complejo viene de complexus, que significa “lo que está tejido en conjunto”. Esta definición de Ciudad como sistema nos acerca, entre otras, a dos construcciones conceptuales:

La primera es que los Sistemas complejos (las ciudades en nuestro caso) no poseen una unidad sustancial, sino que poseen una unidad relacional, a saber: los Sistemas Complejos no son una “cosa”.

La segunda construcción está basada en el concepto de emergencia, donde llamamos emergentes a las cualidades (características, propiedades, etc.) de un sistema que presentan una condición de novedad en relación a las características de las partes (o sub sistemas). Esto quiere decir, a grandes rasgos, que la Ciudad como Sistema posee cualidades propias y que no existen en las partes, pero que son construidas, organizadas, que emergen de las relaciones entre las partes, y que si uno descompone la ciudad en esas partes, las propiedades globales dejan de existir. En síntesis, la construcción conceptual devenida de este concepto es la que indica que la ciudad es una unidad global, no elemental, Original, no originaria. Estas dos grandes construcciones intervienen plenamente en el debate sobre el derecho a la ciudad ¿Por qué?

Primero, porque creo que existe una consigna común, que está arraigada, o pretende ser naturalizada en términos de que el derecho a la ciudad es el “acceso a vivienda digna, al espacio público, a los equipamientos de salud, de educación, etc.”. Si bien, y sin lugar a dudas, esto es más que importante en la calidad de vida de las personas, sin embargo unas líneas atrás mencionábamos que la ciudad no era una cosa, no es un sustantivo. Entonces ¿puede el derecho a la ciudad ser nada más que el acceso a las “cosas” que componen la ciudad? Me adelanto y les respondo: evidentemente no.

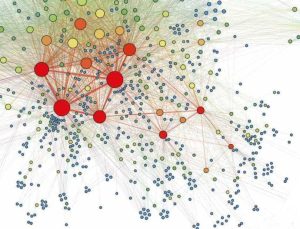

La ciudad es un tejido de relaciones que se construye a medida que se van construyendo sus propias herramientas de construcción. Esto, que parece un trabalenguas, no es más que definir la organización y las características de la ciudad a través de procesos y redes de procesos que se vinculan y se (re) producen entre sí y así van construyendo orden, estructura, organización (aunque esta no se exprese físicamente). En estos términos, la ciudad es el tejido de procesos que conforman urbanidad y, para volver al tema que estamos desarrollando, el derecho a la ciudad debiera ser tenido en cuenta desde el derecho de todos los ciudadanos a acceder, participar y determinar los procesos que conforman la urbanidad como tal. El derecho a la ciudad es el derecho a producir urbanidad.

Tengo una imagen, de alguna exposición, donde hay una mujer, de no más de 20 años, esperando el colectivo sentada con un bebé en un basural (o casi un basural, de esos que encontramos en cualquier esquina del conurbano, en un barrio no “tan lindo”). Imagino que los dos iban al hospital y que una vez llegados allí después de una espera “razonable” (de una hora y media) son atendidos, para luego de 5 minutos volver a recorrer el periplo de vuelta. Con argumentaciones matemáticas, estadísticas, alguien podría decir que esas personas tienen acceso al transporte público y a la salud. Ahora, ¿a qué ciudad tienen derecho? Claramente poseen derecho a la ciudad que les fue determinada, tienen derecho a la ciudad que les queda, que les asignan, a la ciudad que les convidan.

Los procesos que conforman su urbanidad, la de la chica y el bebé, conforman una urbanidad sufrida, dañina, en la que mientras esperan el colectivo para ir al hospital se enferman, en la que mientras tardan 3 horas en ir y volver, la ciudad que le construyeron le saca a la madre la posibilidad de trabajar para que se alimenten mejor y no vuelvan a enfermarse. Sencillamente, la salud no es un hospital, la accesibilidad no es un colectivo y la ciudad no es una suma de sustantivos. El derecho a la ciudad no es solamente el derecho al hospital, al colectivo y a la vivienda.

Hoy estamos parados frente a lo que queda de un discurso postmoderno –y cuasi hegemónico– que nos acorrala a pensar la realidad de manera fragmentaria, como si fuera esa la esencia de la realidad última, como si lo sustantivo del mundo, el fragmento, fuera el átomo final, el ladrillo con lo cual construir nuestra realidad. Este discurso direccionado y planificado tiene como objetivo –en gran parte cumplido– el olvido de los nexos, de las relaciones. Sin estas relaciones “olvidadas” –o mejor dicho, borradas de la memoria colectiva– se esfuman las posibilidades reales de planificar, de buscar un camino, de comprender el progreso en otros términos que no sea cuantitativo, que no sea la suma algebraica del acceso a “las cosas” de la ciudad. Este discurso nos deja contentos con el “cuanto”; muchas veces no exigimos un total que permita desplegar lo humano, pedimos y exigimos la parte, la resolución de la necesidad particular. En este marco, la clase que tiene el poder, que puede edificarse como constructora de la ciudad, como determinante de los procesos que producen urbanidad, la misma que no asume los riesgos y sí los beneficios, es la que se lleva las utilidades urbanas reales. Esta ciudad nos “permite” acceder a algunas cosas, en el mejor de los casos puede que a muchas, pero siempre desde la estructura configurada donde los que asumen los riesgos, y gran parte de los costos, son necesariamente los que menos posibilidades tienen de poner mano a la construcción de esos procesos, de determinar la urbanidad.

La ciudad actual, en cierto sentido postmoderna, no es solamente la que está plagada de obras de arquitectura que van en contra del sentido estético de la modernidad, sino que está plagada de procesos fragmentarios, pensados desde el atomizante mundo de las partes, donde cada una tiene sentido, derechos y obligaciones en sí misma. En estas ciudades, las partes pueden tener mayor o menor voluntad popular, mayor o menor capacidad de inclusión, pero no tienen capacidad de integración, vuelven sobre su mundo en el cual la construcción individual de las problemáticas y de las urgencias hace de su realidad un nodo que emplea todo el capital para resolverse y construirse; las urgencias y necesidades no tienen carácter de urbanidad, sino de partes de esa urbanidad. El orden y la organización especializada se ha devorado al sistema superior (la verdadera ciudad) en donde se pueden encontrar contradicciones entre subsistemas, donde se busca la coherencia de lo humano y lo justo. No hay un sistema que cobije lo que está separado, solamente hay partes, sueltas, algunas veces resueltas, pero siempre sueltas. Nosotros, las personas que “transitamos” sobre ellas, nos vemos obligados a avanzar cruzando puertas de compartimiento estancos, encontrando girones de urbanidad, de organizaciones que no alcanzan a entenderse fuera de su mismidad, de su universo cerrado y aislado.

Con esta concepción de la realidad sólidamente construida, nos extraviamos en el ideal de progreso lineal y continuo. Se vuelve sobre el pragmatismo que ha hecho históricamente un mundo de una bipolaridad que excluye cualquier otro concepto, la realidad del incluido y el excluido; pero no ya de la ciudad, sino de la salud, del mercado de trabajo, del acceso a la vivienda, etc.

La ciudad, la urbanidad de la vida de los hombres ha sido desmembrada. La persona que tiene acceso a la salud pública y no posee vivienda ni trabajo, ¿está ejerciendo su derecho a la ciudad? La referencia urbana se va perdiendo, se va transformado en la referencia de la parte, del hospital, de la vivienda, de la escuela. La ciudad desaparece absorbida por sus partes.

El derecho a la ciudad es el derecho a la producción de urbanidad, en términos de las relaciones que hacen de la ciudad un lugar humanamente habitable, sustentable y socialmente justo. Se vive en el todo, no en las partes.

Este punto nos deja en el debate sobre el tipo de ciudad al cuál deberíamos tener acceso, a la Ciudad Justa, Segura, Democrática, etc. Y aquí entra el segundo concepto, el de emergencia, que deviene de comprender a la ciudad como una unidad global y no elemental.

Para tomar un ejemplo que está de moda, vamos a hablar de la Ciudad Segura. Si uno tuvo el oído abierto en los últimos años pudo haber escuchado millones de recetas sobre la (in)seguridad. En los términos que venimos exponiendo, la seguridad, al igual que otras características de la ciudad como total, es una característica que emerge de la relación entre los diferentes componentes o elementos del sistema ciudad. Esto necesariamente nos lleva a un punto crucial: en los sistemas complejos, en la ciudad, ni la descripción, ni la explicación de una característica general puede realizarse al nivel de las partes.

Hace poco tiempo, unos meses, escuché una de las recetas más insólitas que jamás hubiese imaginado: un candidato a futuro funcionario de seguridad decía que en el tema de la inseguridad había que llegar a lograr la teoría del “helado” (o algo así) y consistía en lo siguiente: cuando alguien va a tomar un helado, mientras hace la cola, debe ver un policía, mientras le sirven el helado, debe ver otro policía (distinto del primero) y mientras se come el helado debe ver al tercer policía. Hace muchos años que no escuchaba un pensamiento lineal tan dañino y deformado como este.

La ciudad segura como cualidad emergente, o la inseguridad como característica urbana, debe pensarse como una red de relaciones. Aquí encontramos un artilugio que muchas veces es usado, con fines espurios, como herramienta cotidiana en la política, en los medios de comunicación, y las universidades, a saber: centrarse en los resultados (inferencias estadísticas, hechos personales, particulares, etc.) y olvidarse de los procesos que tuvieron parte en lo que se está discutiendo, oculta los fenómenos que le dieron origen. Cuestión no menos importante, que en este tema, entre otras cosas, produce la criminalización de la pobreza. Desde ahí salen, más de una vez, las cuentas magníficas al estilo: más ladrones, más policías.

La ciudad segura no es la ciudad de la policía, ni de los “corredores seguros”, ni la del “Gran Hermano” con mil cámaras. La seguridad urbana no es un número, ni la cantidad de gente que conozcamos que hayas sufrido un hecho delictivo.

Para profundizar vamos a analizar el caso de las plazas enrejadas. Plaza enrejada: por fuera un mundo real y complejo, por dentro la necesidad de algunos de escapar a ese mundo, linealidad y búsqueda desesperada de anular la diferencia, un nuevo mundo donde el “otro” es peligroso; mundo donde sólo algunos tienen la llave; mundo que se auto delimita geográficamente para salvaguardar lo que pierde al enrejarse. Un mundo público que se vende barato y engañado al afiche de una ciudad segura.

Las rejas destruyen esa relación libre que existe, desde siempre, en el espacio público que se asentaba, parafraseando a Artigas, en la diferencia entre iguales. En un contrario casi perfecto, ellas (las rejas) son puestas para que los iguales sean diferentes. Las personas que ponen las rejas, obviamente, no tienen la intención de resguardar las plazas de la gente de su propia clase, de sus iguales, sino a resguardarlas frente al “otro”. Es la negación de la relación libre que estimula la igualdad en la diferencia; es la declaración taxativa de que lo diferente es necesariamente peligroso y pone en riesgo “nuestro” mundo (el mundo “de la gente como uno”).

¿Esa es la Ciudad Segura? Policías y rejas, linealidad y diferencia. Ciudad segura para algunos, ciudadanos peligrosos otros. Misteriosamente, en este discurso no aparecen algunos procesos que sí relacionan a muchos de los subsistemas urbanos y que hacen de las ciudades inseguras, como por ejemplo la explotación de unos sobre otros (procesos de explotación), la alienación, la construcción de la figura del otro como enemigo, la fractura social producida por los imaginarios urbanos instalados, etc.

No me quiero extender más, sin antes dejarles algunas conclusiones personales:

La construcción de la urbanidad es una construcción política, es una lucha de intereses, de clases. La política, las relaciones políticas, son las únicas que transforman la realidad, las que producen otra ciudad, y esto se da en el marco de la lucha de intereses. El hacer es político, la urbanidad es necesariamente política.

En la construcción desde la complejidad, desde las relaciones, desde los procesos, el Estado tiene un rol indelegable. Las leyes regulan y determinan muchas de estas relaciones entre las partes del sistema ciudad. En este sentido creo imprescindible comenzar a pensar las políticas públicas desde otro lugar, hay una necesidad de construir políticas intersectoriales, de dejar atrás el modelo eficientista y especializado que nos pone una venda sobre los ojos y no nos permite ver la construcción de una totalidad más humana, (y no por ello menos eficiente). Murray Gell-Man, ese extraordinario físico que escribió El Quark y el Jaguar (además de ganar el Nobel, entre otras cosas) decía “la realidad tiene problemas, y la universidad tiene departamentos (facultades)” (haciendo referencia a la simplificación de la realidad) a lo que agregaría “la ciudad tiene problemas, y el estado tiene sectorialistas”.

Debemos empezar a pensar desde los procesos vinculados, desde las relaciones que se producen, y desde allí pensar en verbos y dejar de pensar en sustantivos que tienen existencia propia e independiente. Hay que dejar de naturalizar la ciudad como si hubiese existido así desde siempre, como si tuviese una existencia en sí misma.

En este camino debemos dejar el “yo pienso” cartesiano y empezar a pensar en el nosotros “desde lo plural, entendiendo que se piensa en, con, junto y contra del colectivo en el que vivimos” (Denis Najmanovich).

No se tiene derecho al sustantivo Ciudad sino al verbo Ciudad.

No molesto más.

OJ

El autor es Arquitecto. Integra los equipos técnicos de la Subsecretaria de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación (Argentina) y es docente de la FAU-UNLP.

De su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 138-139 | Ambiente y política de las ciudades

Inundación y complejidad en La Plata I La lluvia no asesinó a nadie, la ciudad sí I Por Olaf Jovanovich

Sobre derecho a la ciudad, ver también en café de las ciudades:

Número 120 | Política de las ciudades (I)

Cómo hacer de la ciudad una ecuación posible | Las visiones de David Harvey y Jordi Borja sobre el derecho a la ciudad | Beatriz Cuenya

Y sobre seguridad y rejas…:

Número 26 | Política de las ciudades

La inseguridad ciudadana en la comunidad andina | Políticas contra la violencia en América Latina. | Fernando Carrión

Número 79 | Política de las ciudades (I)

El Muro de La Horqueta | Inseguridad urbana y políticas socio-territoriales en la Argentina | Por Carmelo Ricot y Lucila Martínez A. |

Número 89 | Política de las ciudades (I)

“El rey desnudo”: la gobernabilidad de la seguridad ciudadana | Entrevista a Jaume Curbet | Marcelo Corti

Número 125 | Terquedades

Una mirada arrabalera a Buenos Aires | Terquedad de las rejas | Mario L. Tercco.