N. de la R.: El texto de esta nota reproduce parte del contenido de la ponencia presentada por la autora en el reciente Seminario “Ciudad y programas del hábitat”, de la UNGS. Debido a su extensión se publica en dos ediciones consecutivas de café de las ciudades.

“La explicación a los problemas de la vivienda en Argentina, no se encontrará en el sector de la vivienda mismo, sino en la naturaleza del sistema social, las relaciones sociales y la acción del Estado”. (Yujnovsky, O.1984)

Desde la formación del Estado Argentino hasta principios del siglo XX, los diferentes gobiernos nacionales, provinciales y municipales tuvieron poca intervención en la producción de viviendas para sectores de bajos recursos, dado que respondían a una concepción liberal que delegaba en el mercado la resolución del problema. La obra pública estaba constituida por edificios de infraestructura o equipamiento: puertos, usinas, oficinas, teatros, escuelas, hospitales, pero no viviendas. Los textos de historia de la arquitectura argentina (ORTIZ y otros, 1968; GUTIÉRREZ- ORTIZ, 1972; SUMMA, 1978) abundan sobre palacios, palacetes y las llamadas “casas de renta”, destinadas al alquiler para sectores de la clase media (el Código Civil prohibía de manera explícita la subdivisión de la propiedad, por consiguiente, las viviendas de las “casas colectivas” sólo podían alquilarse y eran construidas, entonces, para tal fin; recién en 1948 se sancionó la Ley de Propiedad Horizontal, impulsada entre otros factores por la caída de los niveles de habitabilidad de los nuevos edificios y por la paulatina pérdida de rentabilidad de las propiedades alquiladas); mientras que poco hay sobre vivienda social (no obstante, vale recordar que el primer graduado en Arquitectura, Raymundo Batlle, presentó una tesis publicada en 1877 sobre “Habitaciones para obreros”, consignada en CANDIOTTI, 1920, 568-576, y asimismo también son destacables los trabajos de SELVA, 1901 y SELVA, 1904; ver también BATLLE, 1983). Este momento histórico concuerda con el de la arquitectura académica y con el eclecticismo historicista, y a la vez, con el período de mayor crecimiento demográfico del país, causado por un importante flujo de inmigrantes (entre 1880 y 1910 entraron al país unos 4.000.000 de inmigrantes, en su mayoría españoles e italianos, radicándose en Buenos Aires un 60 % de éstos; en 1914 el 30, 3 % de la población de Buenos Aires era extranjera, SURIANO, 1983, 7). Ballent (2005, 41) coincide señalando que “la acción directa del Estado se había limitado a la provisión de infraestructura, ya que la acción oficial en vivienda no fue determinante en la construcción de la ciudad, y que el parque habitacional se construyó sobre la base de la suma de esfuerzos individuales, posibilitado por los procesos de ascenso social y de constitución de las capas medias y populares urbanas”.

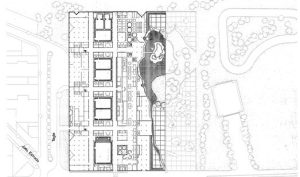

Una única iniciativa (LIERNUR, 1993, 188, señala que en 1871, después de la epidemia de fiebre amarilla, dos ingenieros, Casimir Chanoine y Alfredo Ebelo, presentaron a la municipalidad sendos proyectos de “villas para obreros”, que por falta de presupuesto y voluntad política no se concretaron) que es posible destacar por parte del Estado es el proyecto solicitado en 1882 por el intendente Torcuato de Alvear al Director de la Oficina de Ingenieros Municipales, Juan Antonio Buschiazzo, para la construcción de una “Casa para obreros”, que pudiera servir como “modelo para casas de inquilinato”, proyecto que fue materializado parcialmente en la actual Avenida. Las Heras, en aquel entonces fuera del ámbito céntrico (la zona correspondía a los “antiguos mataderos del norte”; VIÑUALES, 1984, 171-172; BECAR VARELA, 1926, 426; SHMIDT, 1995; RADOVANOVIC-RUSSO, 1985; YUJNOVSKY 1974 b, 343; más que una propuesta de renovación tipológica de la habitación obrera, los distintos proyectos de Buschiazzo proponían una mejora de la calidad constructiva y de los servicios sanitarios de los ya clásicos conventillos y una reducción de las áreas comunes, de acuerdo con lo aconsejado por Guillermo Rawson; SÁNCHEZ, 2006, 116)

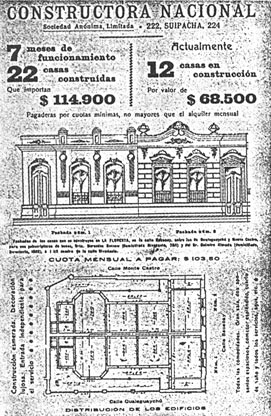

Los sectores de bajos recursos entonces quedaban limitados a su propia iniciativa, residiendo en inquilinatos o conventillos (SCHTEINGART y otros, 1974; según el padrón municipal de 1919 funcionaban en la Capital Federal 2.470 conventillos en los que residían 148.393 personas, el 8 % de la población de ese distrito; para YUJNOVSKY, 1974, b, todavía en 1936 se registran 9.074 casas de inquilinato en una población de 242.255 habitantes, ocupando como promedio 2,58 personas por cuarto), o en el peor de los casos alojados en cama caliente (FERNÁNDEZ, 1981): cuatro a seis horas de cama a un peso, en maromas (sogas colgadas de los techos de galpones para dormir de pie), o en los caños albergados en el puerto (para algunos, FERNÁNDEZ, 1981, 13, el apelativo “atorrante” utilizado para denotar a los desocupados, provenía de una supuesta marca A. Torrant que tendrían los caños del puerto de Buenos Aires aún en construcción, utilizados como albergue; aunque pareciera ser más probable que la palabra provenga de “atorrar” deformación del verbo napolitano “torare”, empleado para definir la holgazanería o el estado de letargo de los pescadores que esperan con parsimonia su presa). A medida que el progreso económico-familiar lo permitía, se autoconstruían una serie de habitaciones alineadas con patio lateral, la llamada casa “chorizo”, en un lote pagado en cuotas mensuales y ubicado en la entonces periferia de la ciudad, merced al boleto ferroviario subsidiado (TORRES, 2006; YUJNOVSKY, 1974; LIERNUR, 1984; LIERNUR, 1986; LIERNUR, 1999; decía en 1931 Américo Ghioldi: “Es necesario recorrer los barrios apartados de la ciudad en días domingo y ver a hombres, mujeres y niños trabajando afanosamente en la construcción de una pobre habitación, una cocina y un w.c….”, GHIOLDI, Américo, 1931, “Tres problemas municipales”, en GUTIERREZ-GUTMAN, 1988, 47; si los recursos se los permitían recurrirían a pequeñas empresas constructoras que financiaban la operación, como la “Buenos Aires Building Society”, el “Banco del Bien Raíz”, “El Hogar Argentino” y “La Constructora Nacional”, entre otras; ver folletos en GUTIÉRREZ, GUTMAN, 1988, 16-18).

A comienzos del siglo XX se abre una brecha en la inacción oficial y el Estado comienza a ocuparse del problema de la vivienda obrera con un enfoque netamente “higienista”, que respondía al positivismo dominante en las esferas de poder. Tanto en su versión clásica (sustentada en las teorías miasmáticas) como en la posterior a Pasteur (apoyada en la tesis microbiana del contagio a través un germen patógeno), el higienismo se define como una práctica racional y científica que impone un intervención sobre la sociedad. De este modo, la salud es entendida como el producto de las condiciones del medio social y físico en el que desarrollan la vida las personas.

Por esta razón, será un primer objetivo de la higiene pública involucrarse en los principales factores que afectan a la salud social: la provisión de agua potable, la eliminación de los residuos cloacales, la recolección de la basura, la construcción de pavimentos, así como la ubicación de cementerios, mataderos y hospitales (ARMUS, 1995, 97-110). Paulatinamente, el higienismo pasará al ámbito privado, tomando como una de sus mayores preocupaciones al Conventillo, foco elegido para simbolizar todos los males que encerraba la sociedad.

Decía entonces Eduardo Wilde: “Así los barrios centrales, aristocráticos, ricos, lujosos y cuidados de las ciudades, no serán salubres, si en los alrededores no se observa una prudente higiene y si el capital no interviene para formar allí jardines, vía pública limpia, habitaciones aseadas, aunque pequeñas y baratas. Por egoísmo, las gentes acomodadas de las poblaciones, deben cuidar del modo de vivir de los pobres, porque la salubridad de una ciudad es un resultado de muchos factores y no un producto de la acción individual o colectiva aplicada a una sola sección, a una calle, a un barrio” (WILDE Eduardo, 1885, Curso de Higiene Pública, Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires, Pág. 266-269, citado por RECALDE, 1988, 140-141).

Y agregaba Guillermo Rawson refiriéndose específicamente a los conventillos: “De aquellas fétidas pocilgas, cuyo aire jamás se renueva y en cuyo ambiente se cultivan los gérmenes de las más terribles enfermedades, salen esas emanaciones, se incorporan a la atmósfera circunvecina y son conducidos por ella tal vez hasta los lujosos palacios de los ricos. (…) No basta acudir con la limosna para socorrer individualmente la miseria; no basta construir hospitales y asilos para pobres y mendigos; no basta acudir con los millones para subvenir a estos infortunios accidentales en aquella clase deprimida de la sociedad. Es necesario ir más allá; es preciso buscar al pobre en su alojamiento y mejorar las condiciones higiénicas de su hogar, levantando así su vigor físico y moral, sin deprimir su carácter y el de su familia humillándose con la limosna”. (“Guillermo Rawson: Escritos y discursos”, en RECALDE, 1988, 143 –144; ver asimismo la cita en PAEZ, 1970, 15),

Acepta los mismos hechos Friederich Engels, quien afirmaba en 1872: “El cólera, el tifus, la fiebre tifoidea, la viruela y otras enfermedades devastadoras esparcen sus gérmenes en el aire pestilente y en las aguas contaminadas de estos barrios obreros. (…) Estas epidemias se extienden entonces a los otros barrios más aireados y más sanos en que habitan los señores capitalistas. La clase capitalista dominante no puede permitirse impunemente el placer de favorecer las enfermedades epidémicas en el seno de la clase obrera, pues sufriría ella misma las consecuencias, ya que el ángel exterminador es tan implacable con los capitalistas como con los obreros” (ENGELS, 1974, 344).

Tanto Rawson como Wilde, médicos higienistas, habían padecido la experiencia traumática de la epidemia de fiebre amarilla que asoló Buenos Aires en 1871 (la ciudad de Buenos Aires también había sufrido brotes de fiebre amarilla en 1858 y de cólera en 1867/1868) y apoyaban las tesis de que el agua y el aire transportaban miasmas o gases nocivos, defendiendo la actuación sobre la vivienda popular, donde, según ellos, se originaban los males físicos -y morales- que afectaban la sociedad.

El poder público juzgaba entonces legítimo intervenir sobre el ámbito privado (piezas de conventillos, casillas precarias) cuando el bien común así lo dictara, como lo habían hecho ya en 1871. Nos recuerda al respecto Diego Howlin (2004): “Cuando comenzaban las requisas, los echaban a los empujones a la calle, casi siempre sin dejarles recoger sus pertenencias. Es natural que se resistieran, que gritaran, que intentaran salvar lo poco que tenían. Pero todo cuanto había en la casa estaba condenado a ser quemado”.

A partir del caso emblemático de la epidemia de fiebre amarilla y bajo la influencia de las teorías miasmáticas fueron apareciendo distintas ordenanzas que permitieron la “Inspección, vigilancia e higiene de los hoteles o casas habitadas por más de una familia” (definición oficial de los conventillos; PAIVA, 1996, 23-31; PAIVA,1999), sancionándose también distintos Reglamentos Generales de Construcción que contemplaban no sólo la prohibición de emplear ciertos materiales para levantar paredes, como barro (adobe) o madera, las características de los pisos, la ubicación de cocinas, piletones y letrinas, una altura mínima de 4 metros (que permitiría la circulación de aire necesaria para alejar los indeseables miasmas), así como la cantidad de inquilinos por habitación (ver motivos de desalojo o faltas para la habilitación de inquilinatos en PAGANI, 2007). En este sentido, sólo entre 1891 y 1892 la intendencia municipal había desalojado 890 casas de inquilinato por malas condiciones y unas 336 piezas por hacinamiento (YUJNOVSKY, 1974 b, 336).

Se juzgaba entonces que el conventillo, por sus condiciones físicas (falta de aire y sol, ausencia de agua potable y cloacas, construcción precaria), era en sí mismo un peligro para el resto de la sociedad, consideración que paulatinamente se fue extendiendo a sus habitantes (algo semejante había ocurrido durante la epidemia de fiebre amarilla cuando se le echa la culpa de la misma a los inmigrantes italianos, en realidad, principales víctimas de la enfermedad, ya que murieron 3.397 argentinos y 6.201 italianos; se conjetura que la epidemia ingresó a Buenos Aires proveniente del Paraguay, existiendo negligencia de las autoridades portuarias y del cónsul argentino en ese país que no alertó oportunamente)

Señala asimismo Domingo Selva (1901, 103, citado por CIRVINI, 2004): “El pobre obrero comienza a reflexionar sobre su suerte. (…) Su ánimo se agriará, tomará el trabajo como una carga, la familia le será un gravamen… irá siendo terreno propicio para que germine la simiente de las agitaciones sociales, buscando un ideal aún no bien comprendido. Y nuestro hombre, que con poco podía haber continuado siendo un elemento conservador por excelencia de la sociedad, entrará en la militancia obrera… hará huelga, provocará disturbios… será en breve un verdadero elemento de trastorno social….confiará a la violencia, el crimen, a los medios extremos, al caos, la solución de los grandes problemas…”.

Por ello es que este enfoque “higienista”, aunque heredero de los descubrimientos de Pasteur, excedía plenamente lo sanitario y se orientaba hacia lo social, considerando entonces que las condiciones deplorables de vida del conventillo no sólo permitían el contagio de enfermedades como la tuberculosis o el cólera, sino que además impulsaban a quien residiera allí hacia el desorden, el caos o la conducta inmoral.

De modo que el problema de la habitación obrera, como se definía en aquel momento, no podía quedar limitado a mejorar las condiciones sanitarias de dichas edificaciones sino que debían erradicarse “la promiscuidad y la vagancia, la ebriedad y la disolución familiar que acechan tras estos `vestíbulos de la muerte` que son los conventillos” (CIRVINI, 2004, 202).

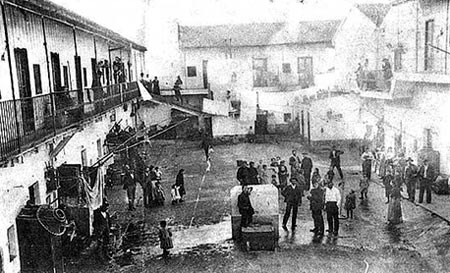

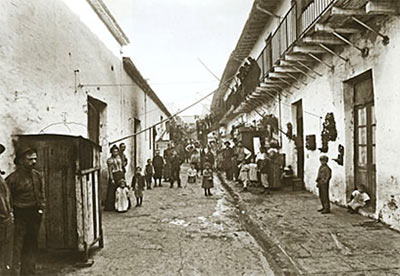

Cabe aclarar algunos conceptos: el conventillo (o casa de inquilinato; en Brasil se lo llamó cortiço, en Cuba ciudadela o cuartería; en Perú solar y en México Casa de vecindad) era un tipo peculiar de vivienda urbana de Uruguay, Chile (Hidalgo Dattwyler, 2000) y Argentina, donde cada cuarto era alquilado por una familia o por un grupo de hombres solos, generalmente inmigrantes. Los servicios (letrinas, duchas, piletones de lavar), cuando los había (según SURIANO, 1983, 11, “en 1904, el 22 % de los conventillos no poseían baños de ninguna clase”) eran de uso comunitario para todos los inquilinos (ordenanzas municipales prohibían expresamente lavar ropa en conventillos, no obstante esto se hacía, tal como consta en los dichos de Santiago de Estrada, quien describe al del patio de un inquilinato “cruzado por sogas en todas las direcciones”, PAEZ, 1970, 20; en 1905, el diputado socialista Alfredo Palacios presentó un proyecto de ley que establecía la prohibición de poner medidores de agua en los conventillos como deseaban algunos propietarios y caseros; cabe aclarar que la ropa que se lavaba podía ser de la propia familia o para terceros, pago mediante). Generalmente no había cocinas, por lo que se debía preparar los alimentos en braseros que se encendían en el patio o en la misma habitación, cuando el tiempo no era propicio.

Muchas veces el conventillo aparecía por la refuncionalización de antiguas casonas coloniales en los barrios de la zona sur de Buenos Aires: San Telmo, Concepción, Balvanera, Monserrat, San Nicolás y Catedral al Sud, que habían sido abandonados por los sectores más pudientes de la sociedad después de la epidemia de fiebre amarilla, aunque también estaban presentes en las parroquias de San Miguel, La Piedad y el Socorro (ver PAGANI, 2007). La alta rentabilidad de este tipo de alojamiento hizo que se construyeran edificios especialmente orientados para ese uso, muchos de ellos de gran precariedad (aparece en el periódico anarquista La Protesta humana del 18 de febrero de 1900 la siguiente descripción: “El trabajador que vive con sus hijos y su esposa en una triste y miserable choza, sin aire, sin sol; con el techo agujereado para que pase el agua durante la lluvia; sin patio porque éste siempre lo usa el patrón para hacer otro tugurio más para alquilar; sin baño, sin lo necesario para la limpieza, para la higiene privada”; ver asimismo el recorrido “virtual” que realiza LIERNUR 1993, 181-182, por la Buenos Aires en la época de transición entre la “Gran Aldea” y la del centenario: “En la próxima cuadra, continuando hacia el Norte, se encontraba sobre Independencia una barraca con 20 habitaciones. Muchas casas entre Belgrano y Moreno tenían agregados precarios y acumulaban más de cuarenta habitaciones. (… ) Ahí nomás, en Santiago de Estero y Salta, podía verse un conventillo ´de chapa´ con 32 habitaciones, propiedad de los Lanús”). La intención de los sectores populares de habitar en el centro se debía fundamentalmente a la mayor oferta habitacional y a la necesidad de vivir cerca de los lugares de trabajo. La mayoría de los conventillos contaban además con reglamentaciones internas que configuraban un “eficaz sistema represivo”, utilizado a conveniencia, puesto que “a través de sus cláusulas, los propietarios y caseros establecían las pautas de conducta que los inquilinos debían observar” (SURIANO, 1983).

En términos generales, los inquilinatos estaban conformados por habitaciones ubicadas alrededor de uno o varios patios centrales, o en cuartos alineados a lo largo de pasillos y galerías. Alojamientos similares surgen en otras ciudades de América Latina e incluso Europa.

De igual modo Friederich Engels afirmaba en 1845: “El par de cientos de casas, que pertenecen al viejo Manchester, hace ya tiempo que fueron abandonadas por sus primeros habitantes, sólo la época industrial ha metido en ellas a los enjambres de trabajadores a los que ahora alojan; sólo la época industrial ha edificado en todos los rincones entre estas casas viejas para albergar a las masas que ha atraído desde los distritos agrícolas y desde Irlanda” (ENGELS, 1978).

Por otra parte, Korn y De la Torre (1985, 250) señalan que “La proporción de conventillos en la edificación total de la ciudad pasó de ser el 8,4 % de los edificios en 1887 a constituir sólo el 2 % en 1919. La cantidad de habitantes por cuarto de conventillo tiene un pico de 3 habitantes promedio en 1904 (señala SURIANO, 1983, que algunas veces dos matrimonios jóvenes compartían la habitación por razones económicas) y luego, inmediatamente después de la recesión de la Gran Guerra, en 1919, es de 3,3 habitantes por cuarto. La población que se aloja en estos sitios es la más pobre de la ciudad y pasa de ser el 25 % de la población a menos del 10 % en 1919…” (ver también SURIANO, 1983, 9).

Lecuona (1993) sostiene que existía en los conventillos una proporción importante de familias que habitaban más de una pieza y que las condiciones de higiene no eran del todo inadecuadas para la época. Por otra parte, como atestiguan Armus y Hardoy (1990), fueron varios los modos de habitar de los sectores populares en el período considerado, aunque la crítica ha centrado su atención en la figura del conventillo (ARMUS – HARDOY, 1990, 155-193, mencionan además del conventillo, la casa chorizo o “casa familiar expandible”, la dependencia de servicio de la residencia de elite, la casilla precaria en el lote propio, el rancho en el terreno baldío, el “cuarto del fondo” de una vivienda unifamiliar, y las fondas y pensiones, entre otras estrategias habitacionales -sobre la invisibilidad de las pensiones en los textos de historia de la arquitectura, ver: ABOY, Rosa, 2008-; afirma SURIANO, 1983, 8, que “existió una franja de población –quizás tan importante como la que vivía en conventillo- difícil de captar a través de los datos censales, que moraba en iguales o peores condiciones en fondas, bodegones, hoteles, casas de pensión y departamentos o casas pequeñas e incómodas”; asimismo, en el Boletín del Departamento Nacional del Trabajo se consigna en los suburbios la existencia de casitas con 3 o más piezas “en condiciones higiénicas y de vida deplorables”, SURIANO, 1983, 54; con respecto a las “dependencias de servicio” de las grandes mansiones hay una línea de investigación no iniciada si consideramos los datos del Censo de 1895 consignados por KORN-DE LA TORRE, 1985, 255-256, donde se registran residencias hasta con once sirvientes; dichas habitaciones se encontraban en las planta bajas y subsuelos (cocheros, por ejemplo) o “disimuladas” en las azoteas amansardadas)

Korn y De la Torre (1985) afirman: “Por el hecho de tratarse, en una buena parte, del alquiler de cuartos de antiguas casas, estos lugares contaban con la solidez de su construcción. Su existencia como casas de alquiler de cuartos estuvo, por otra parte, siempre sujeta a legislación sobre las condiciones básicas de limpieza y sanidad. Desde 1871 se exigía que hubiesen inodoros en las letrinas, un departamento destinado a cocina y, a partir de 1887, la obligación de instalar agua corriente y un cubaje de 15 m3 por personas, que permitía tres personas en un cuarto de 4 x 3 x 3” (según el Reglamento de Construcciones de casas de vecindad y conventillos de 1908).

Asimismo, otros tipos de alojamiento no sufren la condena que pesa sobre los conventillos, como ocurre por ejemplo con los ranchos del “Barrio de la Ranas”, ubicado en los terrenos de la quema de Parque Patricios (donde sus habitantes utilizaban para hacer las paredes latas usadas de 20 litros de querosén rellenas de barro; ver referencia elíptica a este barrio en Medhurst-Thomas, 1924, 138: “esa horrible colección de cajas cuadradas, en fila, en el mejor de los casos hechas de mampostería y en el peor, de latas de toda clase, desde sardinas hasta las de kerosene”), las viviendas de uno o dos cuartos autoconstruidas y los conventillos (más pequeños, pero también de peor calidad constructiva) de los suburbios.

Con respecto a las casillas precarias, señala Liernur (1984, 116) que este tipo de construcción “junto con los ranchos, carpas y otros modos elementales del habitar constituyen un área problemática hasta ahora soslayada por nuestros estudios. Sin embargo, con un mínimo costo, no anclaje al terreno y posibilidades de agregación, constituyeron la mejor respuesta que los sectores populares podían hallar ante condiciones de gran inestabilidad que debieron afrontar”.

Entonces ¿cuál es el motivo de la “mala prensa” de los conventillos, que en el peor momento sólo alcanza al 25 % de la población de Buenos Aires?

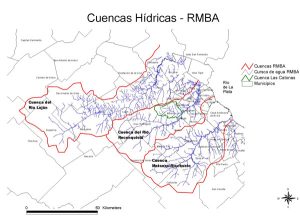

1- Se pretende con estas argumentaciones determinar una segregación espacial, cuestionando la forma de habitación más visible de los sectores populares, presente incluso en los barrios de élite: el conventillo. Otros modos de habitar, como ranchos y casillas precarias, se ubicaban en terrenos baldíos e incluso inundables, como los próximos al arroyo Maldonado, Dock Sud o el bajo Belgrano. Las casas chorizos autoconstruidas también permanecen fueran de la vista de los sectores más favorecidos, pues los lotes que se ofrecían a la venta en cuotas se encuentran en la entonces periferia.

Señalan Korn-De la Torre (1985) que “si la intención de tal segregación existió, no se logró llevarla a la práctica en cuanto a los propietarios de inmuebles de las zonas más caras de la ciudad. Para decirlo de un modo porteño, da toda la impresión de que una serie de recién llegados se ´colaron´ por todas partes, incluidos los barrios de San Nicolás y el Socorro”. A estos “infiltrados” había que desterrarlos, pero recurriendo a un discurso “bien intencionado” como el higienista.

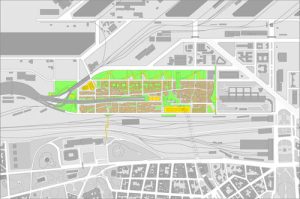

2- Los argumentos utilizados para cuestionar a los inquilinatos encierran un trasfondo económico: el valor creciente de la tierra urbana en determinadas áreas centrales (favorecido por los Códigos de Edificación, que permitían construir en altura; ver alegato del Diputado Enrique Dickman en el debate de la Ley de Casas Baratas, 3 de septiembre de 1915, Cámara de Diputados de la Nación, 191) va a forzar la expulsión de los obreros de este tipo de localización, mediante el aumento desmedido del alquiler de las habitaciones o empleando la estrategia de exigir la demolición de los insalubres conventillos, los que quedarán cercados en los barrios de San Telmo, Barracas y la Boca (según KORN – DE LA TORRE, 1985, “en 1904, año en que la población que vive en conventillos constituye alrededor del 14 % de la población total, en la mitad de estas casas el alquiler por cuarto era de alrededor de 13 pesos mensuales. Esta suma constituía alrededor del 22 % del salario mensual mínimo de un albañil, igual aproximadamente a 58,75 pesos y del 15 % del de un carpintero o el de un herrero”. Como dato comparativo, la cuota mensual para la compra financiada de una “casa chorizo” de tres habitaciones en Floresta en el año 1906 era de 103,50 pesos; según GUTIÉRREZ- GUTMAN, 1988, 16, “el aumento de los salarios entre 1904 y 1911 no mantuvo la proporción del costo de los alquileres. A un jornal $4, salario promedio para un obrero especializado en 1904, correspondía $5,50 en 1911, es decir que el aumento producido significaba proporcionalmente un 37,5%. El alquiler de una habitación costaba, término medio, $15 a $20, en 1904; en 1911 había aumentado, término medio, un 100%”; recordemos que en 1907, estalló por este motivo, una “huelga de inquilinos”; según YUJNOVSKY, 1974, b, 358, Cuadro 7: en 1912 el porcentaje del salario de un obrero industrial insumido en alquiler de un cuarto de conventillo era del 30, 1 %)

El suelo vacante será empleado para la construcción de “casas de renta” de varios pisos (YUJNOVSKY 1974 b, consigna el aumento progresivo de la altura de la edificación de Buenos Aires, que se correspondería con esta densificación de las áreas centrales) que alquiladas “a los grandes negocios, almacenes, tiendas, escritorios o convertidos en modernas casas de vecindad reditúan mayor renta”, pues están dirigidos a sectores sociales más acomodados. (ACOSTA, 1934 a, 42: “Cada año se construyen nuevas casas en el lugar de los viejos conventillos, pero el resultado es más bien negativo para el proletariado, porque las nuevas viviendas se destinan a la clase media y están fuera del alcance económico de las familias obreras.Estas no tienen otro remedio que hacinarse en horrible promiscuidad dentro de los viejos inquilinatos que persisten todavía, o improvisar viviendas carentes de toda característica humana -ej. Barrio de las ranas en Buenos Aires-. La nueva edificación de tipo corriente no resuelve la crisis y se resume en el desplazamiento paulatino del proletariado hacia los límites de la urbe”; SURIANO, 1983, 51).

Describe el mismo fenómeno Engels (1974, 326): “La extensión de las grandes ciudades modernas da a los terrenos, sobre todo en los barrios del centro, un valor artificial, a veces desmesuradamente elevado; los edificios ya construidos sobre estos terrenos, lejos de aumentar su valor, por el contrario lo disminuyen, porque ya no corresponden a las nuevas condiciones, y son derribados para reemplazarlos por nuevos edificios (…). El resultado es que los obreros van siendo desplazados del centro a la periferia; que las viviendas obreras y, en general, las viviendas pequeñas, son cada vez más escasas y más caras, llegando en muchos casos a ser imposible hallar una casa de ese tipo, pues en tales condiciones, la industria de la construcción encuentra en la edificación de casas de alquiler elevado un campo de especulación infinitamente más favorable, y solamente por excepción construye casas para obreros”.

La consecuencia de este fenómeno va ser la “despoblación o emigración del centro a la periferia, o sea hacia los barrios suburbanos” tal como registra Cibils en 1911 (CIBILS, F. R., “La descentralización urbana en la ciudad de Buenos Aires”, en Boletín del Departamento Nacional del Trabajo Nº 16, 31 de marzo de 1911; citado por SURIANO, 1883, 51). En Buenos Aires, paulatinamente, los conventillos, en concomitancia con el aumento del valor de la tierra, van desapareciendo de las parroquias de San Nicolás, San Miguel, La Piedad y El Socorro, cumpliendo el objetivo de segregación espacial.

3- La impugnación a los inquilinatos tiene unaintención moralizadora, tal como vimos en las expresiones de higienistas y reformistas. Existe en estos años para los sectores más opulentos de la sociedad argentina un claro vínculo entre inmigración, pobreza y conventillo, conectados a su vez con la degeneración racial, la inmoralidad y, acaso, el crimen.

Decía Eduardo Wilde (1895, 29-30): “Un cuarto de conventillo, como se llaman esas casas ómnibus, que alberga desde el pordiosero al pequeño industrial, tiene una puerta al patio y una ventana, cuando más; es una pieza cuadrada de cuatro metros por costado, y sirve para todo lo siguiente: es la alcoba del marido, de la mujer y de la cría, como dicen ellos en su lenguaje expresivo; la cría son cinco o seis chicos debidamente sucios; es comedor, cocina, despensa, patio para que jueguen los niños, sitio donde se depositan los excrementos, a lo menos temporalmente, depósito de basura, almacén de ropa sucia y limpia si la hay, morada del perro y del gato, depósito de agua, almacén de comestibles, sitio donde arde a la noche un candil, una vela o una lámpara; en fin, cada cuarto de éstos es un pandemónium donde respiran contra las prescripciones higiénicas, contra las leyes del sentido común y el buen gusto y hasta contra las exigencias del organismo mismo, cuatro, cinco o más personas”.

Para Wilde, pareciera que la “suciedad” y el “mal gusto” eran una opción y no una consecuencia de la miseria, por eso se debía “moralizar” a los desposeídos (cuando Eduardo Wilde sostenía este discurso, en muchos conventillos el agua era un bien más que escaso, provista por aguateros que la traían en carros; recordemos que en 1875 sólo el 13% de la población de Buenos Aires tenía agua potable, aunque en años posteriores esto empezaría a corregirse, YUNOVSKY, 1974 b, 358).

No difiere en esencia el pensamiento del diputado Juan Cafferata: “El conventillo es una lacra. Allí habita la promiscuidad, germina la rebeldía, florece la tuberculosis, se disgrega la familia, se corrompe la niñez y naufraga la edad madura. Los conventillos son atroces. Las suciedades en contacto. El pudor y la independencia, imposibles. Las pasiones acechando pared de por medio en lucha y contacto cotidianos (…). Este es el conventillo, foco de todas ruindades” (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 1934, Primera Conferencia Nacional de Asistencia Social, Tomo I o III, Editorial Kraft, Buenos Aires).

En un mensaje al Congreso Nacional de 1920, el presidente Hipólito Yrigoyen (recordemos que su primera presidencia da un cierto impulso a las obras de la CNCB: en 1919, Conjunto “Valentín Alsina”, en 1921, Barrio “Juan Cafferata” y en 1922, Casa “Bernardino Rivadavia”) declara con respecto al excesivo valor que tiene el alquiler de una pieza de conventillo para los sectores populares a los que se “les imponen, en muchos casos, como única solución, vivir en habitaciones antihigiénicas e insalubres, hacinados, con graves perjuicios para la salud, cuando no son otros mayores de orden moral, que nacen en la promiscuidad del inquilinato” (DEL MAZO, 1984, 102).

Esta conectividad ente pobreza, inmigración y conducta inmoral será tan obvia que en las diversas acciones, tanto privadas como estatales, para proveer vivienda a los sectores populares, se sancionarán normativas para supervisar el comportamiento de sus habitantes: La “Sociedad Protectora del Obrero”, responsable de Barrio Butteler, tendrá poder de inspección para controlar el “correcto” uso de las viviendas mediante un riguroso reglamento que prohibiría la realización de las fiestas, la presencia de personas extrañas a la familia, el subalquiler, etc.

Por otra parte, desde el Estado Nacional se propone modificar la Ley 9677 de Casas Baratas para “agregar al Art. 8 la facultad de la Comisión para efectuar el desalojo de aquellas familias cuya inconducta sea causa de escándalo o mal ejemplo” (COMISIÓN NACIONAL CASAS BARATAS, Contribución al Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular, 1939, 235).

4- Por otra parte, desde un enfoque político, los patios de los conventillos configuraban el espacio ideal para verdaderas asambleas de anarquistas y socialistas, tal como se había visto en la huelga de alquileres de 1907 (LECUONA, 1993, 121). Guillermo Rawson pretendía mediante reglamentaciones tratar de “evitar el contacto social entre los inquilinos. El intercambio social era regulado pero sólo dentro del marco de tareas colectivas estrictamente programadas” (SÁNCHEZ, 2007, 109). De ahí que sectores más conservadores propicien la vivienda individual (a pesar de su mayor costo) que la colectiva. Se preguntaba por ejemplo Enrique Prack en 1919: “Las autoridades policiales pueden quizás perseguir y disolver las asambleas de los enemigos del orden social, pero ¿quién evitará las reuniones de los habitantes de un conventillo?” (citado por BALLENT, 1990).

Es interesante notar que el significativo carácter social del patio del conventillo se debía, a su vez, a esta misma mirada moralizadora que se tenía sobre sus habitantes. Es éste el lugar (y no la propia habitación) donde una mujer (soltera o casada) puede recibir a sus amistades o parientes de sexo masculino (y a la inversa) Esta necesaria exhibición pública de la vida social que ocurre en el patio de las casas de inquilinato, se trasladaría luego al patio de las casas chorizo, aún cuando éstas dispongan de una habitación (sala) destinada a tal fin.

Por otra parte, la galería será también el lugar de trabajo del sastre y del zapatero, de la modista y la sombrerera, pero será específicamente en el patio donde trabajarán las mujeres que lavan ropa para afuera.

5- Los argumentos contra los inquilinatos proponen, de alguna manera, incentivar la radicación de los inmigrantes en el país, puesto que los que venían como trabajadores golondrina o con proyectos de un regreso próximo a la madre patria, (luego de “hacerse la América”) consideraban lógico habitar transitoriamente en conventillos o habitaciones precarias. La estrategia que se va a utilizar es fomentar el ideal de la “casa propia” (un enigmático C.S.S. afirma en 1933, 111: “Las campañas fomentando la adquisición de la casa propia han inspirado a comprarla a muchos que nunca debieron hacerlo y no lo hubieran hecho si hubieran comprendido lo que emprendían”), definitiva, que entonces sólo podía materializarse en la periferia (este ideal perdura hasta nuestros días: cuando sectores populares reclaman vivienda, no piden sólo mejores condiciones de alojamiento, claman además la propiedad de la misma; esto no ocurre, por ejemplo, en países como Alemania).

Liernur (1984, 108-109) sostiene que no sin dificultad se instaló en los sectores populares el deseo de la propiedad privada de la vivienda (objetada desde el anarquismo: el periódico anarquista La protesta del 4 de octubre de 1907, Pág. 1, durante la “huelga de inquilinos” exclama: “¡Casas para obreros!, nos gritan ahora. ¡Cómo si los obreros necesitaran tutores que les hicieran casascomo a las bestias les hacen galpones o cabañas! Pillos o desvergonzados, hablan de esto con un desparpajo que haría reír si no diera asco. Casas para obreros ¿eh? ¿Y no sería más oportuno que los obreros pidieran o construyeran celdas para ladrones?”, citado por SURIANO, 1983, 71, y el socialismo: “y la utopía burguesa y pequeño burguesa de proporcionar a cada obrero una casita en propiedad y encadenarle así a su capitalista de una manera semifeudal, adquiere ahora un aspecto completamente distinto. La realización de esta utopía resulta ser la transformación de todos los pequeños propietarios rurales de casas en obreros industriales a domicilio, la desaparición del antiguo aislamiento y, por lo tanto, de la nulidad política de los pequeños campesinos, arrastrados por la vorágine social; resulta ser la extensión de la revolución industrial al campo, y por ella, la transformación de la clase más estable, más conservadora de la población en un vivero revolucionario; y como culminación de todo esto, la expropiación de los campesinos dedicados a la industria a domicilio por la máquina, lo que les empuja forzosamente a la insurrección”, ENGELS, 1974, 323) citando las afirmaciones del Banco “El Hogar Argentino” quien informaba que “no hace todavía muchos años los bancos giraban al exterior sumas fabulosas compuestas de los pequeños y casi insignificantes ahorros de los inmigrantes”, sin embargo en los días del Centenario este hecho ha desaparecido, lo cual puede ser atribuido a la “facilidad de adquisición de la tierra, ala incalculable fuerza atractiva de la propiedad”.

(continúa en el próximo número de café de las ciudades, con el análisis de la transición del conventillo a las Casas Baratas, la casa chorizo y el cottage, y la bibliografía)

La autora es Arquitecta, Profesora Superior Universitaria, Magíster en Gestión de Proyectos Educativos, Doctoranda, FADU UBA; Directora de las Investigaciones: “Evaluación Crítica de una Intervención Urbana: Barrio Ejército de los Andes ‘Fuerte Apache’” y “Barrios Cerrados, nuevas modalidades de la exclusión”, UM. Miembro de equipos de investigación de proyectos FONCYT y UBACyT

Esta ponencia es parte de un trabajo más amplio que pretende revisar la configuración y difusión de un tipo peculiar de vivienda, individual, compacta, de dos plantas con jardín al frente y fondo libre, propiciado desde la Comisión Nacional de Casas Baratas (CNCB) y dirigido -originariamente- a los sectores populares, cuestionando otras alternativas de habitación como los inquilinatos, y casas chorizos, y confrontando con las propuestas de otros organismos públicos y privados como la Municipalidad de Buenos Aires, la Cooperativa El Hogar Obrero, la Compañía de Construcciones Modernas y la Unión Popular Católica. Sus objetivos son revisar la crítica a los conventillos y a las casas de patio lateral conocidas como “chorizo” y su propuesta alternativa, el “cottage”. Enmarcamos nuestro trabajo dentro del paradigma cualitativo o interpretativo. Partimos primeramente, mediante un análisis documental, de la definición contextual desde donde surgieron estas propuestas tipológicas, para luego abordar la situación de los actuales habitantes de estos prototipos, enfocando nuestro estudio en el Barrio Rawson de la CNCB. (AC)

Sobre la cuestión de la vivienda social en la Argentina, ver también la Terquedad de la emergencia en este número de café de las ciudades.