N. de la R.: El texto de esta nota reproduce parte del contenido de la ponencia presentada por la autora en el reciente Seminario “Ciudad y programas del hábitat” de la UNGS. Debido a su extensión se publica en dos ediciones consecutivas de café de las ciudades. Ver la primera parte, El debate sobre los conventillos, en el número anterior.

La visibilidad de los conventillos y los conflictos que dentro de ellos se manifiestan (inmigración-desarraigo, lucha por el sustento, convivencia forzosa de nacionalidades distintas, temor al desalojo y la falta de trabajo) también encontrarán su lugar en la literatura y el teatro (El desalojo, 1906, de Florencio Sánchez; El conventillo, 1917, de Luis Pascarella; El conventillo de la Paloma, 1929, de Alberto Vacarezza).

Por otra parte, también es en este momento que empieza a sentirse a nivel local el Movimiento Reformista, que propone mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados de la sociedad, no apelando a argumentos ligados a la misericordia o la justicia, sino para evitar las posibles consecuencias de una reacción violenta de los que nada tienen, negando el carácter inevitable de la lucha de clases y proponiendo entonces la posibilidad de construir una convivencia armoniosa entre el trabajo y el capital.

El higienismo, por su parte, ya había difundido la creencia que el entorno físico es determinante no sólo de la salud de los hombres sino también de su conducta. Es por ello que el movimiento reformista, heredero de aquella concepción, considera que la intervención sobre el ambiente físico podría determinar cambios en el comportamiento social y moral de la clase obrera, sin descartar para ello la vía disciplinaria.

En el mismo sentido y desde una postura (que luego se denominaría “Doctrina social de la Iglesia”) religiosa y no laica, sectores de poder ligados al catolicismo bregan por intervenir en la “cuestión social”. Vale recordar la importancia que tuvo la encíclica papal Rerum Novarum promulgada por el Papa León XIII el 15 de mayo de 1891, donde por primera vez la Iglesia católica aborda la situación de la clase obrera (el objetivo de la obra fundada por el R. P. Federico Grote, fue el de “Promover y defender el bienestar espiritual y material de los trabajadores, de acuerdo a las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia”).

Dentro de este documento se evidencian algunos principios, como el derecho a la propiedad privada y la lismona como deber cristiano. Por ende la “cuestión social” es entendida como una problemática factible de ser resuelta mediante la caridad, mientras que las diferencias sociales no deberían ser motivos de discusión porque serían hechos naturales (“Y hay por naturaleza entre los hombres muchas y grandes diferencias; no son iguales los talentos de todos, no la habilidad, ni la salud, ni lo son las fuerzas; y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna”, Rerum Novarum). Ya lo afirmaba Eduardo Wilde en 1878: “la existencia de jerarquías es condición del orden social; que la naturaleza de la fortuna está en la naturaleza de la vida de los pueblos” (Citado por SÁNCHEZ, Sandra Inés, 2006, 107).

Años más tarde Monseñor Miguel De Andrea dirá al inaugurar un barrio obrero realizando por la filantropía católica: “A los que en la vida ha tocado luchar desde abajo hay que demostrarles que la desigualdad es la ley de la naturaleza, pero hay que probarles que los favorecidos por la fortuna se sienten solidarios con los que no la tienen” (DE ANDREA, Miguel, “Discurso inaugural de la Mansión para obreros de Berisso”, diario El Día, La Plata, 30 de junio de 1920, citado por LIERNUR, 1986, 76).

Ejemplo de este paulatino cambio de actitud será la sanción de un conjunto de leyes que empezarán a ocuparse de la “cuestión obrera”. Dos hechos son significativos en este comienzo de siglo: la huelga general de 1902 y el estudio de Juan Bialet Massé sobre “El estado de las clases obreras argentinas” de 1904.

Por otra parte, las respuestas que van surgir en estos años con respecto a los reclamos sobre las condiciones de trabajo y de vivienda, oscilarán entre el castigo (Ley 4144 de Residencia de 1902, Ley 7029 de Defensa Nacional de 1910), la regulación (proyecto de Ley de Trabajo de Joaquín V. González de 1904, es interesante notar que, como destaca PANETTIERI, 1984, tanto los sectores obreros vinculados con el anarquismo -Federación Obrera Argentina- como la patronal -Unión Industrial- tomarán como éxito propio la no sanción de la ley) y la formulación de normativas que impliquen algún beneficio a los sectores más desfavorecidos: Ley 4661 de descanso dominical, de 1905 (la U.I.A. se opone a que se pague el día domingo no trabajado, afirmando además que “las jornadas de nueve y diez horas no ofrecen los peligros que se pretenden para la salud de los obreros”, PANETTIERI, 1984, 35) y Ley 5291, de 1907, reglamentaria del trabajo de mujeres y menores.

El reformismo higienista contemplará entonces la vivienda como uno de sus objetos predilectos y construirá primeramente un discurso sobre la “salud” (es frecuente en innumerables documentos sobre este tópico que se hable de vivienda para el obrero “sana” o “higiénica” y no sólo económica o barata; expresión higienista utilizada en la ley belga de 1889, y repetida en la francesa y española) del hábitat, que tendrá como sustento científico las teorías miasmáticas (aún cuando ellas hayan sido superadas), incluyendo como problema el hacinamiento de los conventillos, y las explicaciones circulatorias, en las que se asociaba el contagio de enfermedades con el asoleamiento y el movimiento del aire, del agua y de los residuos. Gradualmente, como señalamos, las preocupaciones de este movimiento se irán trasladando hacia temas morales y sociales: promiscuidad, alcoholismo, rol de la mujer en el hogar, abandono de la infancia, mejoramiento de la raza, etc.

Afirmaba el médico higienista Emilio Coni en 1919: “La ciudad del porvenir no conocerá ni conventillos, ni casas de inquilinato. Los poderes públicos y las empresas construirán casas y barrios obreros de una, dos, tres y cuatro piezas con sus servicios correspondientes. Entonces se habrá desterrado la contaminación física y moral en las viviendas de las clases trabajadoras (…) El obrero estará atraído por su vivienda higiénica y sonriente, y sus hijos no entrarán en la escuela del vicio, desde sus primeros años y la habitación colectiva no quedará en la historia sino como recuerdo vergonzoso” (CONI, Emilio R., 1919, “La ciudad argentina ideal o del Porvenir” en la Semana Médica Nº 14, 3 de abril de 1919, 343, artículo reproducido en ARMUS, Diego, 2007, 71-78).

Siguiendo una secuencia histórica respecto al marco legislativo, el 27 de septiembre de 1905 fue aprobada la ley Nº 4824, a propuesta del diputado Ignacio Irigoyen, que autorizaba a la Municipalidad de Buenos Aires a emitir títulos por 2 millones de pesos, destinados a un fondo para la construcción de casas obreras, y a transferir terrenos del Estado a los municipios.

No obstante, antes que la mencionada ley diera algún fruto, a fines de agosto de 1907 estalla la llamada “huelga de inquilinos” (todo comenzó cuando los inquilinos del conventillo “Los Cuatro Diques”, situado en la calle Ituzaingó 279, propiedad de Pedro Holterhoff, se negaron a pagar el alquiler, SURIANO, 1983, GIRBAL DE BLACHA, 2000). La misma tuvo lugar por el aumento del valor de los alquileres, originado a su vez en el anuncio por parte del gobierno municipal de una suba de impuestos que supuestamente se motivaba en los mayores costos de la ampliación de la infraestructura sanitaria (el diario La Nación del 19 de septiembre de 1907 informa que “un conventillo de 50 piezas, al cual se aumentaron los impuestos en una proporción de 80 pesos anuales. Correspondía, pues, el aumento a 1,60 por habitación. Pues bien, el precio de las piezas, que era de $ 20, fue aumentado a 25, de suerte que el propietario escudándose en el recargo aumentó sus utilidades en 2.920 pesos anuales”, citado por GIRBAL DE BLACHA, 2000), coincidente a su vez -según Yujnovsky (1974 b, 361)- con una corta recesión producto de malas cosechas y de las crisis de las bolsas de Nueva York y Londres.

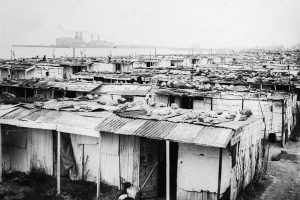

Los reclamos de los huelguistas incluían, además de una rebaja del 30 %, la eliminación de los tres meses de depósito y la flexibilidad en el vencimiento de los pagos, un mejoramiento de las condiciones de las viviendas (en 1903, el Informe de la Comisión Municipal de Higiene de Balvanera Norte afirma que “las habitaciones son de madera con techo de zinc, en malas condiciones de conservación, sin pintura, sin blanqueo y sin ventilación. Los pisos de los patios son ya de ladrillos asentados en barro, ya de empedrado bruto o si no de tierra. Las paredes divisorias son de duelas de trozos de tablas viejas o de chapas de hierro galvanizado”, El Tiempo, Buenos Aires, 21 de enero de 1903, 2, citado por GIRBAL DE BLACHA, 2000) La represión no tardó en llegar y hacia fines de noviembre, la protesta prácticamente concluyó. En algunos conventillos las demandas fueron aceptadas, mientras que en otros no pudieron lograr ninguna de sus exigencias. No obstante, la huelga permitió que la situación habitacional de los más desfavorecidos se hiciera pública en la sociedad (este tipo de revuelta no sólo sucedió en Argentina; OYON BAÑALES, 2003, destaca que “Las huelgas de alquileres y la politización de las relaciones inquilino-casero en que desembocó el largo período de incubación de la crisis fueron rasgos de diversas grandes ciudades en torno a 1914. En Budapest, el conflicto estalló a partir de 1907; en Viena en 1911. Posiblemente fueron las ciudades escocesas del último período victoriano donde las tensiones inquilino-propietario fueron mayores, desembocando en la gran huelga de alquileres de Glasgow de 1915”).

También ese mismo año se realizó el Segundo Congreso de Católicos Argentinos, donde Juan Félix Cafferata (vinculado a los Círculos de Obreros Católicos, SÁBATO, 2002, 148) hace un llamamiento reclamando acciones en pos de un mejoramiento de la vivienda de los trabajadores, respondiendo claramente a la encíclica papal de 1891 (Liernur, 2001, 56). En concordancia con ello, el 12 de noviembre, Azucena Butteler, miembro de la filantrópica “Sociedad Protectora del Obrero” dona a la Ciudad de Buenos Aires un terreno para construir un conjunto de casas económicas. La piedra fundamental fue colocada el 15 de diciembre, concluyéndose las primeras 64 viviendas tres años más tarde con los fondos proporcionados por la Ley Ignacio Irigoyen.

Lecuona (1993, 82) destaca el discurso del presidente José Figueroa Alcorta en el mencionado acto: “El conventillo, el inquilinato y demás zahúrdas cerradas a la luz y al aire no limitan su acción al fermento de las protestas aisladas y los extravíos libertarios; no circunscriben su acción morbosa al desgaste gradual de lo que ha caído en sus garras, sino que extienden su influencia perniciosa sobre el porvenir, comprometiendo las energías vivas del país en un descenso seguro, pues nada hay más evidente que de ahí no pueden salir más que organismos valetudinarios, incapacitados para la lucha por el bien, por los ideales de la vida culta, por la conquista del progreso social”. Poco después, con los mismos fondos, se culminarían en el barrio “La Colonia” de Parque Patricios 116 viviendas obreras, bajo la supervisión de la sociedad de Beneficencia “San Vicente de Paul”.

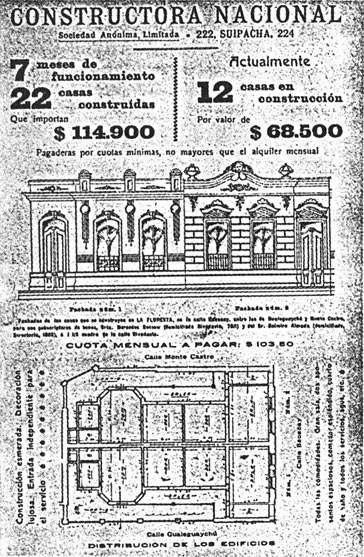

En 1910 se sanciona la Ley 7102, que destina un porcentaje de lo recaudado en las carreras de caballos para la construcción de casas para obreros (en el debate de la Ley de Casas Baratas, los diputados socialistas cuestionarán el uso del dinero obtenido a partir del juego). En 1911 se aprueba la Ley 8.172, que autoriza al Banco Hipotecario a otorgar créditos para la vivienda. Por otra parte, en octubre de 1913, se firma un contrato entre la Municipalidad de Buenos Aires y la Compañía de Construcciones Modernas para la construcción de 10.000 viviendas de 5 habitaciones cada una, en terrenos situados a no menos de 4 cuadras de líneas de ferrocarril o tranvía (ya que dicha compañía estaba vinculada con capitales ingleses ligados a intereses ferroviarios).

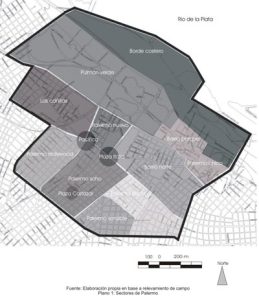

En 1915 se crea la Comisión Nacional de Casas Baratas -Ley 9677- propuesta en el Congreso por el diputado Juan Félix Cafferata. Desde el punto de vista cuantitativo, la Comisión construyó en el período 1919-1942 alrededor de unas mil viviendas en Buenos Aires, incluidas en tres barrios de casas individuales o mixtos (Barrio Cafferata, Marcelo T. de Alvear y Guillermo Rawson) y cinco casas-colectivas aisladas (Casa Valentín Alsina, Bernardino Rivadavia, América, Patricios y Martín Rodríguez; Schteingart y otros, 1974; Liernur, 2004; encontramos diferencias sobre el número de viviendas construidas por esta Comisión: para GUTIÉRREZ, 2001 y LECUONA, 1992, son 1095, para SCHTEINGARD, 1974, suman 1012, LIERNUR-ALIATA, 2004 afirman que sólo llegan a 972, mientras que YUJNOVSKY, 1974 a, sostiene que fueron 977; de cualquier modo, la cifra ronda -escasamente- el millar). También realizó otras obras -menos conocidas- en ciudades del interior del país, como Paraná, Viedma, Formosa y Córdoba.

Es obvia la influencia de las leyes europeas: ley belga de 1889, la ley inglesa “Housing of Working Class Act”, de 1890, y la francesa “des Habitations à Bon Marché”, del 30 de noviembre de 1894 (también llamada Ley Siegfried), la ley chilena de “Habitaciones Obreras”, del 20 de febrero de 1906, y la española de “Casas Baratas”, del 12 de junio de 1912, así como los Congresos europeos relativos a la temática (Congresos de Casas Baratas: 1889 en París, 1894 en Amberes, 1895 en Burdeos, 1897 en Bruselas, 1900 en París, 1902 en Dusserdorf, 1905 en Lieja, 1907 en Londres, 1910 en Viena, 1913 en La Haya; el inicio de la primera guerra mundial determinará el fin de estos eventos, cuya regularidad no había podido mantenerse). Tampoco podemos omitir la referencia a la Ley Garzón Maceda, aprobada por la legislatura cordobesa en octubre de 1907.

Según Yujnovsky (1974 a, 15) la Comisión “nunca fue dotada de los fondos suficientes para que su cometido tuviera alguna significación”. No obstante Liernur (1986, 67) expresa que “La Comisión Nacional de Casas Baratas no resulta así entendida un organismo decorativo e ineficaz, sino el modo de reconducir a una única corriente, buscando homogeneizar la miríada de pequeñas acciones diseminadas que esa obra política requería”.

Es interesante notar que resultaría el ámbito ideal para realizar experimentaciones en torno a la vivienda, confrontando no sólo los modos individuales o colectivos de habitar, sino distintas tipologías edilicias de una u otra alternativa. Estos proyectos, reflexiones y opiniones aparecerían publicados en el boletín oficial de la comisión: La Habitación popular. A consecuencia de estas exploraciones, las propuestas realizadas mostrarán una gran diversidad de opciones, fundamentalmente respecto a la vivienda colectiva. En ese sentido, en la Memoria 1918-1919 de la misma Comisión se señala que “En tal concepto, la Comisión no pretende proveer a la población de la cantidad de habitaciones higiénicas y baratas que se necesitarían para eliminar los peligros que para la moral y la salud pública representan las malas condiciones en que vive la población menos acomodada. Su plan de trabajos, pues, en materia de construcciones, tiende a crear una cantidad de casas baratas suficiente para demostrar la bondad del sistema y capaz de ejercer cierta influencia, por lo menos en las zonas donde se levanten los barrios típicos”.

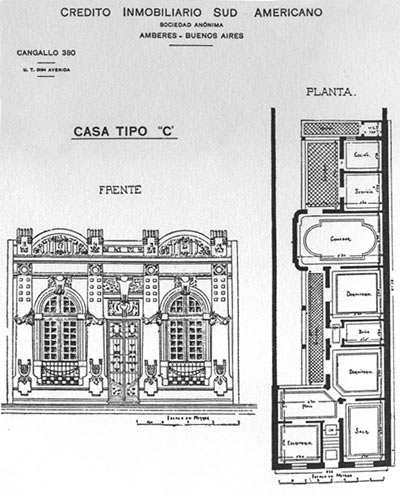

Es interesante observar las transformaciones de la planta operadas en los prototipos de vivienda propuestos por la Comisión de Casas Baratas, que parten de la casa chorizo para arribar en muy poco tiempo a un tipo de casa compacta, mientras que las fachadas responden a la tipología del cottage.

La vivienda urbana de patio lateral (casa “chorizo”), habitada por los sectores medios y bajos, tal como consigna Liernur (1986, 66) no provenía del corte metafísico de la villa pompeyana de patio central traída supuestamente por los constructores italianos sino que tenía un origen más pragmático: la autoconstrucción de piezas alineadas recostadas sobre uno de los muros medianeros de los terrenos de 8 a 10 varas, que iban aumentando (del fondo hacia el frente) a medida que el progreso -o las necesidades de sus habitantes- lo posibilitaran. Esta forma de habitar va a ser objeto de crítica no sólo porque no satisfacía los requerimientos higienistas de aire y sol, sino por la falta de privacidad de las habitaciones y la posibilidad de subarrendamiento de éstas. Asimismo este modelo de vivienda reproducía de alguna manera la tipología del conventillo: una sucesión de cuartos alineados, indefinidos y no jerarquizados, que se comunican entre si por una galería que a su vez da a un patio lateral.

El fenómeno de compactación de la planta de la vivienda está además acompañado por un proceso de diferenciación y segregación espacial: el espacio exterior de la casa chorizo -patio-, espacio protagónico de la sociabilidad y muchas veces abierto hacia la calle, se divide en dos ámbitos claramente definidos: “jardín” y “fondo”. Este tipo de vivienda tenía su origen en el cottage o residencia inglesa de los suburbios, en un todo de acuerdo con el modelo de ciudad jardín, que proponía crear barrios de baja densidad (en los tres volúmenes titulados “Das english Haus” -“La casa inglesa”, 1904-1905-, Hermann Muthesius critica la proliferación de los “slums” de obreros en las grandes ciudades y señala las virtudes que él descubre en la casa inglesa: su relación con el entorno, la consideración del confort y la higiene, y la sencillez constructiva).

La casa de dos niveles posibilita aún más la separación del ámbito público de la familia (recepción, estar-comedor, cocina) del privado (dormitorios) ubicado en la planta alta, de tal manera que los ambientes aparecen definidos y jerarquizados a diferencia de la casa chorizo, que se configuraba por “piezas” sin una función preestablecida. Asimismo, los dormitorios enfatizan su privacidad reduciéndose el número de puertas que disponen sólo a una.

No son ajenas a estas mutaciones los cambios producidos en las primeras décadas del siglo en la propia sociedad argentina, fundamentalmente: la constitución de la familia nuclear, la reducción del número de hijos y la transformación del rol de la mujer. Es sensible a esto último la presión social para constituir el ideal arquetípico de “mujer-ama de casa”, hecho que se constituye no sólo en el aumento de la superficie de la cocina, ambiente donde la mujer pasa muchas horas del día, sino también en su ubicación más significativa.

(Ver la primera parte, El debate sobre los conventillos, en el número anterior)

La autora es Arquitecta, Profesora Superior Universitaria, Magíster en Gestión de Proyectos Educativos, Doctoranda, FADU UBA; Directora de las Investigaciones: “Evaluación Crítica de una Intervención Urbana: Barrio Ejército de los Andes ‘Fuerte Apache’ ” y “Barrios Cerrados, nuevas modalidades de la exclusión”, UM

Miembro de equipos de investigación de proyectos FONCYT y UBACyT

Sobre la cuestión de la vivienda social en la Argentina, ver la Terquedad de la emergencia en el número anterior y, entre otras, estas notas en café de las ciudades:

Número 75 I Política de las ciudades (II)

El estigma de vivir en la villa I “Los mil barrios (in)formales” de Buenos Aires, en dos libros recientes y un seminario I Por Marcelo Corti

Número 70 I Política de las ciudades (I)

La urbanización del Barrio Carlos Mugica, de Retiro I Un debate recurrente y la opinión de Jorge Jáuregui I Marcelo Corti

Número 61 I Economía y Política de las ciudades

“Acordate que la tierra no es de nosotros…” I El mercado inmobiliario en las villas de Buenos Aires, según María Cristina Cravino I Marcelo Corti

Número 56 I Tendencias (I)

Transformaciones estructurales de las villas de emergencia I Despejando mitos sobre los asentamientos informales de Buenos Aires. I María Cristina Cravino

Número 52 I Política de las ciudades (I)

Vivienda social y suelo urbano en la Argentina de hoy I Conflictos y posibilidades I José Luis Basualdo

Número 49 I Política de las ciudades (II)

Teoría y política sobre asentamientos informales I Cuestionario a Raúl Fernández Wagner y María Cristina Cravino, en vísperas del Seminario en la UNGS. I Raúl Fernández Wagner y María Cristina Cravino

Número 22 I Economía

Peculiaridades e interrogantes de la política económica, social y habitacional en la Argentina I Un debate sobre la política de vivienda de los años ´90. I Carlos Fidel

Bibliografía de la autora:

A.A.V.V.(1978) Documentos para la Historia Argentina, Ed. Summa, Buenos Aires.

ABOY, Rosa (2008) “Intimidad doméstica en los años del primer peronismo. Las representaciones de la pensión en el cine.” en SORIA, Claudia – CORTÉS ROCCA Paola y DIELEKE Edgardo (compiladores) (2008), Políticas del sentimiento, Edhasa, Buenos Aires,

ACOSTA, Wladimiro (1934 a) “Vivienda mínima” en Nuestra Arquitectura Nº 62, septiembre de 1934, Pág. 42.

ARGAN, Giulio Carlo (1984) El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco a nuestros días, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires

ARMUS, Diego – HARDOY, Jorge Enrique (1990) “Conventillos, ranchos y casa propia en el mundo urbano del novecientos” en ARMUS, Diego (1990) (comp.) Mundo urbano y cultura popular: Estudios de historia social argentina, Editorial Sudamericana, Buenos Aires

ARMUS, Diego. (1995), “La ciudad higiénica: tuberculosis y utopías en Buenos Aires”, en GUTMAN, Margarita-y REESE, Thomas (ed.) (1995) Buenos Aires 1910. El imaginario para una gran capital, EUDEBA, Buenos Aires, Pág. 97-110.

BALLENT, Anahí (1990) “La Iglesia y la vivienda popular: La <Gran Colecta Nacional> de 1919 en ARMUS, Diego Mundo urbano y cultura popular. Estudios de historia social argentina, Editorial Sudamericana

BALLENT, Anahí, (2005) Las huellas de la política. Vivienda, ciudad y peronismo en Buenos Aires, 1943-1955, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires

BATLLE, Raymundo (1983) “Habitaciones para obreros”, Documentos de Arquitectura Nacional y Americana Nº 17, UNNE, Resistencia.

BECCAR VARELA, Adrián (1926) Torcuato de Alvear, primer intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires. Su acción edilicia, Kraft, Buenos Aires

C.S.S. (1933) “La vivienda y el sentido común” en Nuestra Arquitectura Nº 52, noviembre de 1933, Pág. 111.

CANDIOTTI, Marcial (1920) “Bibliografía doctoral de la Universidad de Buenos Aires y catálogo cronológico de Tesis” en Revista de la Universidad de Buenos Aires, Tomo XLIV, 1920

CIRVINI, Silvia (2004) Nosotros los arquitectos, Zeta Editores, Mendoza

COMISIÓN NACIONAL CASAS BARATAS (1939), Contribución al Primer Congreso Panamericano de la Vivienda Popular

CONI, Emilio R. (1919) “La ciudad argentina ideal o del Porvenir” en la Semana Médica Nº 14, 3 de abril de 1919, en ARMUS, Diego (2007) “Un médico higienista buscando ordenar el mundo urbano argentino de comienzos del siglo XX”, Salud Colectiva, Buenos Aires 3(1): 71-80, enero-abril 2007.

CORONA MARTINEZ, Alfonso (1990)– Ensayo sobre el Proyecto, Editorial CP67, Buenos Aires

DEL MAZO, Gabriel (1984), La primera presidencia de Yrigoyen, Centro editor de América Latina, Buenos Aires

ENGELS, Friederich (1978) La situación de la clase obrera en Inglaterra. Ed. Crítica. Barcelona

ENGELS, F.(1974) “Contribución al problema de la vivienda” en ENGELS, F.– MARX, K. (1974) – Obras Escogidas, Tomo 2, Editorial Progreso, Moscú

FERNÁNDEZ, Roberto (1981) “La escuela de Buenos Aires” en Revista Dos Puntos Nº 1, agosto de 1981

GHIOLDI, Américo (1931) “Tres problemas municipales“ En GUTIERREZ-GUTMAN, compiladores) (1988) Vivienda: Ideas y contradicciones (1916 – 1956) de las Casas Baratas a la erradicación de Villas de Emergencia; Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, Buenos Aires

GIRBAL DE BLACHA, Noemí (2000) “La huelga de inquilinos de 1907 en Buenos Aires” en Historias de la Ciudad Una Revista de Buenos Aires N° 5, Agosto de 2000.

GUTIÉRREZ, Ramón (2001) “La ciudad y sus transformaciones”, en CATTARUZZA, Alejandro (direc) (2001) Nueva Historia de la Nación Argentina, tomo VII: Crisis económica, avance del estado e incertidumbre política (1930-1943), Academia Nacional de la Historia, Planeta, Buenos Aires

GUTIÉRREZ, Ramón y GUTMAN, Margarita (compiladores) (1988) Vivienda: Ideas y contradicciones (1916 – 1956) de las Casas Baratas a la erradicación de Villas de Emergencia; Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, Buenos Aires

GUTIÉRREZ, Ramón y ORTIZ, Federico, (1972) “La arquitectura en la Argentina, 1930- 1970” en Hogar y Arquitectura, Nº 97, Madrid

HIDALGO DATTWYLER Rodrigo (2000) “ La Política de Casas Baratas Principios Del Siglo XX. El Caso Chileno. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona

HOWLIN Diego (2004) “Vómito Negro Historia de la fiebre amarilla, en Buenos Aires de 1871” en Persona, Revista Electrónica Mensual de derechos existenciales Nº 34, octubre de 2004

KORN Francis – DE LA TORRE Lidia (1985) “La Vivienda en Buenos Aires 1887-1914” en Desarrollo Económico, Vol. XXV Nº 98

LECUONA, Diego (1992) Legislación sobre locaciones urbanas y el problema de la vivienda. Tomo I, Biblioteca Política Argentina, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires

LECUONA, Diego Eugenio (1993) Orígenes del problema de la vivienda, Tomos 1 y 2. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires

LIERNUR , Jorge Francisco (1984) “Buenos Aires: la estrategia de la casa autoconstruida” en BARRÁN, Carlos y otros, (1984) Sectores populares y vida urbana, CLACSO Buenos Aires

LIERNUR, Jorge Francisco (1986),”El discreto encanto de nuestra arquitectura 1930/1960” en Revista Summa Nº 223, abril 1986

LIERNUR, Jorge Francisco (1993) “La ciudad efímera” en LIERNUR, Jorge F.- SILVESTRI, Graciela (1993) El umbral de la metrópolis – Transformaciones técnicas y cultura en la modernización de Buenos Aires (1870-1930), Editorial Sudamericana, Buenos Aires

LIERNUR, Jorge Francisco – ALIATA Fernando (2004) Diccionario de Arquitectura en la Argentina, Clarín, Buenos Aires.

MARTI ARIS, Carlos (1993) Las variaciones de la identidad. Un ensayo sobre el tipo en arquitectura. Ed. Serbal Barcelona

MEDHURST-THOMAS, Charles Evans (1924) “Casas Baratas (?)“ en Revista de Arquitectura Nº 41, mayo 1924

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (1934) Primera Conferencia Nacional de Asistencia Social. Tomo I -III Editorial Kraft, Buenos Aires

MONTANER, Josep María (1993) Después del Movimiento Moderno – Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX – Editorial Gustavo Gili, Barcelona

MONTANER, Josep María (1997) La Modernidad Superada. Editorial Gustavo Gili. Barcelona

MONTANER, Josep Maria (2002) Las formas del siglo XX – Editorial Gustavo Gili, Barcelona

ORTIZ, Federico y otros (1968) La arquitectura del liberalismo, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.

OYON BAÑALES, José Luis “Historia Urbana e Historia Obrera: Reflexiones sobre la vida obrera y su inscripción en e espacio urbano, 1900-1950” en Perspectivas Urbanas / Urban perspectives Nº2, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, España

PAEZ, Jorge (1970) El conventillo, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires

PAGANI Estela (directora) (2007) La vivienda colectiva en la ciudad de Buenos Aires 1856-1887, Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires.

PAIVA, Verónica (1996) “Entre miasmas y microbios . La ciudad bajo la lente del higienismo. Buenos Aires 1850-1890” en Revista Área Nº 4, 1996

PAIVA, Verónica (1999) “Medio Ambiente Urbano: Una mirada desde la historia de las ideas científicas y las profesiones de la ciudad. Buenos Aires 1850-1915”, Ponencia presentada a la Conferencia Internacional La Cultura Arquitectónica hacia 1900. Revalorización Crítica y Preservación Patrimonial. Icomos Argentina –

PANETTIERI, José (1984) Las primeras leyes obreras, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.

QUARONI Ludovico (1987) Proyectar un edificio- Ocho lecciones de arquitectura – Xarait Ed., Madrid

RADOVANOVIC, Elisa – RUSSO, Alicia (1985) “La vivienda obrera en Buenos Aires en la década del 80. Presupuestos teóricos y realizaciones” en 1era Jornada de Historia de la Ciudad de Buenos Aires “La vivienda en Buenos Aires”, Instituto Histórico de la ciudad de Buenos Aires.

RECALDE, Héctor (1988) La higiene y el trabajo (1870 –1930), Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política Argentina, tomo 2, Buenos Aires

SÁBATO, Hilda (2002) “1860-1920 -Estado y sociedad civil” en DI STEFANO Roberto – SABATO, Hilda – ROMERO Luis Alberto – MORENO José Luis (2002) De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil – Historia de la iniciativa asociativa en Argentina 1776 – 1990, Edilab Editora, Buenos Aires

SÁNCHEZ, Sandra Inés (2006) El espacio doméstico en Buenos Aires (1872-1935) Concepciones, modelos e Imaginarios, Concentra, Buenos Aires,

SCHTEINGART, FACCIOLO, KNALLINGS, TORIBIO, BROIDE, (1974) “Políticas de vivienda de los gobiernos populares para el área de Buenos Aires” en Summa Nº 71, enero 1974.

SELVA Domingo (1901) “Consideraciones sobre edificación obrera” en Anales de la Sociedad Científica Argentina, Tomo LII, Buenos Aires, 1901

SELVA Domingo (1904) “La habitación higiénica para el obrero”, publicados de mayo a noviembre de 1904 en el Suplemento Arquitectura de la Revista Técnica.

SHMIDT, Claudia (1995) “La Obra de Juan A. Buschiazzo, Un profesional entre la Arquitectura y la construcción” en Cuadernos de Historia: Nro.6, Instituto de ArteAmericano e Investigaciones Estéticas “Mario J.Buschiazzo”, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires.

SURIANO Juan (1983) La huelga de inquilinos de 1907, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires

TAFURI, Manfredo (1997) – Teorías e Historia de la Arquitectura – Celeste Ediciones, Madrid

VIÑUALES, Graciela (1984) “Ideas y realidades de la arquitectura residencial en Buenos Aires a fines del siglo XIX” en BARRÁN, José Pedro (1984) Sectores populares y vida urbana, CLACSO, Buenos Aires

WAISMAN, Marina (1985) – La estructura histórica del entorno, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires

WILDE Eduardo, (1885) Curso de Higiene Pública, Imprenta y Librería de Mayo, Buenos Aires, Pág. 266-269. Citado por RECALDE, Héctor (1988) La higiene y el trabajo (1870 –1930), Centro Editor de América Latina, Biblioteca Política Argentina, tomo 2, Buenos Aires.

WILDE, Eduardo (1895), Obras Completas, Buenos Aires, 1895, Tomo II

YUJNOVSKY, Oscar (1974 a) “Revisión histórica de la política de vivienda en la Argentina desde 1880” en Summa Nº 72, febrero de 1974

YUJNOVSKY, Oscar (1974 b) “Políticas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires”, en Desarrollo Económico, vol. 14, Nº 54, Buenos Aires, julio-septiembre 1974

YUJNOVSKY, Oscar (1984) Claves Políticas del Problema habitacional argentino 1955-1981, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires.