N. de la R.: El texto de esta nota reproduce la introducción del libro Arquitectos que no fueron, compilado por Rodolfo Novillo et al.

(…) los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su propio arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo circunstancias halladas, dadas.

Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte

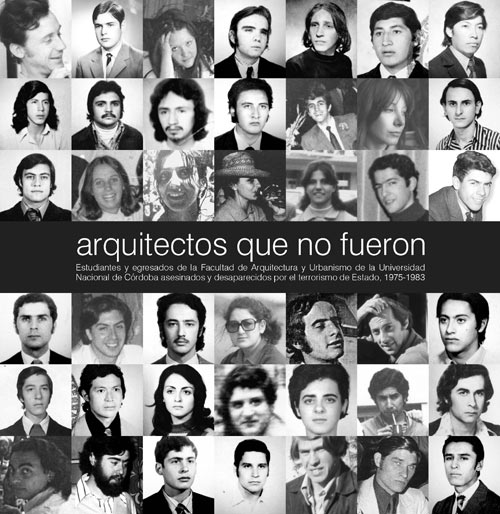

Resulta difícil exponer de una manera lineal los propósitos de este libro. Por una parte, es una conmemoración desde el amor, el dolor, la falta. Testimonios de familiares, amigos, compañeros y docentes rescatan para la memoria de la sociedad las semblanzas, las historias, los rasgos de personalidad de estudiantes y egresados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, que fueron víctimas del terrorismo de Estado entre 1975 y 1983.

En otro sentido, el libro es un documento donde las vidas privadas, anónimas, son traídas a la luz, rescatadas de la trama de los sucesos que atravesaron la esfera público-política por aquellos años. Devienen así parte de la historia de todos, no sólo porque los relatos se inscriben en la experiencia vivida de varias generaciones de argentinos, sino porque evocan, en su grado más feroz, el gesto liminar del terrorismo de Estado: transformar a los ciudadanos en sujetos de la privación de derecho.

Pero el libro es también, fundamentalmente, un homenaje a la generosidad y entrega de esos jóvenes, a sus esfuerzos por operar un cambio de rumbo, por construir un futuro más justo para el conjunto de la sociedad. Porque lo que surge de los testimonios, lo que los identifica más allá de las diferencias ideológicas o los niveles de participación, es su opción por prácticas políticas que, a diferencia del canon al que nos tenía y tiene acostumbrados gran parte de la clase dirigente, exigían sacrificarse por el bien común sin esperar a cambio ventajas personales.

Conmemorar, documentar, rendir homenaje son prácticas sociales que marchan siempre por una línea de riesgo. Se puede caer en los estereotipos paradigmáticos, dejando que se nos escape entre los dedos la individualidad, la carnadura de cada ser humano o, por el contrario, construir una biografía personal, humanamente trágica pero divorciada de la ética ciudadana que la provee de sentido.

A más de treinta años del último golpe militar, el destino luctuoso de miles de miembros de la generación que, paradójicamente, disfrutó de más oportunidades que cualquier otra en la Argentina (una generación que se crió en la época del pleno empleo, de la democratización del acceso a una educación que, en calidad, comparaba favorablemente con la de países más desarrollados y, lo que es más, tuvo padres que prodigaron en sus hijos todo el amor, la atención y las expectativas de los que muchos de ellos habían carecido en su propia niñez o adolescencia, durante la -primera- década infame), es todavía un trauma que los argentinos no hemos sabido o no hemos podido procesar. Prueba de ello es que, desde entonces, al igual que los atenienses del mito, no hemos cesado de enviar a nuestros jóvenes para que los devoren los sucesivos minotauros de la historia nacional: en el ’82, una aventura bélica criminal y, después, la máquina “modernizadora” de la globalización neoliberal, con su secuela de desempleo, marginalidad, envilecimiento mediático y el sinsentido de una educación puramente formal y regida por las estadísticas.

Las historias que aquí se narran, historias de chicas y muchachos que asumieron de distintas maneras un compromiso con la sociedad y que, por ello, fueron victimizados por la violencia ilegítima de un aparato estatal apropiado por fuerzas de seguridad, revelan una inquietante relación con los avatares de la vida política del país.

El terrorismo de Estado -y en esto cabría incluir todo el período que va desde el golpe de Onganía en 1966 hasta el año 1983, con una breve suspensión durante la primavera camporista- no tenía como meta final exterminar a los opositores, sino que recurrió al exterminio de los sectores más combativos para aterrorizar al conjunto social. No sorprende entonces que los futuros truncados de estos jóvenes estudiantes y profesionales de la arquitectura se redupliquen en la desaparición de las certezas acerca del futuro que todavía nos acompaña. Por eso, los testimonios aquí reunidos exigen un desplazamiento. Deben ser leídos desde un “nosotros” inclusivo, para poder comenzar a desentrañar el verdadero interrogante: ¿Por qué nos pasó, nos pasa, esto?

En ese sentido, el libro constituye también una interpelación.

Los que tenemos más de cincuenta años podremos, aún si con distinto ánimo, reconocer en las historias aquí contadas el vértigo irresistible que hace cuatro décadas parecía empujarnos hacia un futuro promisorio y aparentemente cercano. Contemplados hoy, aquellos proyectos de transformación social de los ’60 y los ’70 y las luchas a las que condujeron, parecen tener la consistencia de un sueño. Sólo es posible hacerles justicia, sin embargo, recordando el contexto en que se produjeron.

Pensar la Argentina de aquella época exige desnaturalizar ciertas cuestiones que las historias de manual y los discursos políticos que acceden a la mediatización han instalado en el imaginario social, a veces mediante el mero recurso de no ponerlas en discusión. Éste es el caso de la noción de democracia, cuya significación parece derivarse de la oposición democracia/autoritarismo, como correlato de otro lugar común: una concepción de la historia política argentina del siglo veinte -a partir, sobre todo, del golpe de 1930- como un movimiento pendular entre gobiernos democráticos e intervenciones militares. Esta interpretación de sentido común está siendo consistentemente criticada por los estudios históricos. El análisis de la vida política del país a partir del ’45 pone de manifiesto regularidades mucho más inquietantes. En primer lugar, que los límites entre democracia y autoritarismo son mucho más difusos de lo que los partidarios de la dicotomía pretenden; en segundo lugar, que lejos de tener un significado único, la definición de la democracia es un objeto permanente de luchas políticas.

Si antes de 1955 el peronismo había puesto en duda las reglas de juego de las democracias parlamentarias en su pretensión de hacer pasar toda la política por adentro del movimiento, condenando al resto de las manifestaciones partidarias como “politiquería”, lo que sigue después, como ha señalado Cavarozzi, fue también una “semidemocracia”, no solo por la práctica partidaria de golpear las puertas de los cuarteles para desbancar a los adversarios, sino también porque la proscripción del peronismo recortó la participación en la vida política de una gran parte de la ciudadanía.

Si, como gusta decir un medio gráfico de Córdoba, hoy vivimos una democracia “renga”, no cabe duda que aquélla que vino a interrumpir el golpe de Estado de 1966 era por lo menos vacilante, si no en sus términos formales, en cuanto a su legitimidad y representación. De la falta de respuesta cívica ante la instalación del Onganiato (un gobierno de facto explícitamente planteado no como un tránsito hacia la recomposición institucional, sino como un proyecto de reorganización de la nación que excluye permanentemente todo mecanismo democrático: partidos, elecciones, parlamento) puede inferirse la fragilidad del estatuto ciudadano en la sociedad argentina de esa época. Sin embargo, la propia brutalidad del régimen va a contribuir al crecimiento, la condensación y la organización de una resistencia popular que excede a los desprestigiados partidos políticos y también a las burocracias sindicales acuerdistas, incentivando el anhelo de una democracia “real”, precisamente, en aquellos ámbitos donde el régimen pretendía recomponer el orden y eliminar de raíz cualquier oposición al principio de autoridad, cualquier intento de pensamiento autónomo: los sindicatos combativos y los claustros universitarios.

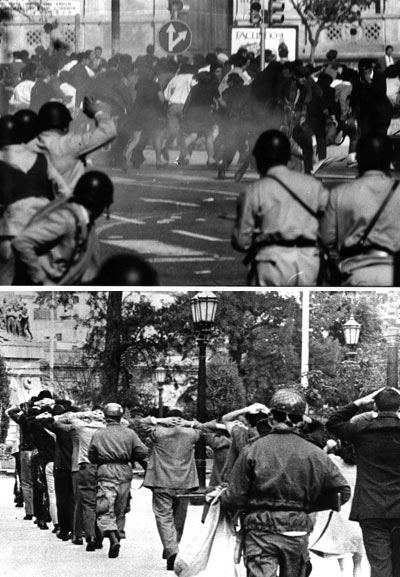

A pesar de las vicisitudes de la política nacional, a comienzos de los ´60 la Universidad había operado progresos que abrían el debate académico a nuevas dimensiones. A la creciente relevancia de lo social (tanto en términos curriculares como en el replanteo de roles profesionales), se unía una inscripción en el mundo que sustentaba las innovaciones en el orden disciplinar, así como un posicionamiento ante sucesos de orden mundial. No sorprende entonces que en el ‘66 el embate contra la Universidad fuera feroz. Los estudiantes fueron castigados con represión, detenciones, golpizas y, en algunas facultades, con la pérdida del año lectivo. Miles de docentes fueron expulsados, interrumpiendo el proceso lógico de formación académica, en una sangría que aún no se ha restañado.

Sin embargo, algunos sectores universitarios seguirán resistiendo, generando espacios de producción o debate y, cuando las protestas ganen las calles, confluyendo allí con otros sectores sociales.

A mediados del ‘69, la revuelta se generaliza. Las manifestaciones se suceden en distintas ciudades, la resistencia gana en organización y consistencia. Miles de jóvenes se vuelcan hacia una militancia política que, más allá de sus aciertos o de sus errores trágicos, es concebida como absoluta entrega -por oposición a los arreglos y conveniencias de las prácticas políticas de los partidos tradicionales– y como la inscripción en un orden mundial que marcha hacia un futuro más justo para el conjunto de la humanidad.

Para algunos de estos jóvenes, el incremento de la resistencia popular preanuncia el retorno de Perón y la apertura de una instancia superadora: la conversión de la patria peronista en una patria socialista. Para otros, es una señal de la marcha ineluctable de la Historia hacia la sociedad sin clases. Para todos, la época exige la confluencia del estudiantado y los trabajadores en un proyecto de transformación social.

Los esperaba, nos esperaba, secreta en el porvenir, como dice Borges, una noche fundamental. El proyecto de país esbozado por la dictadura del ‘66 iba a retornar por sus fueros. Desde el gobierno de María Estela Martínez y, sobre todo, a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, una represión ilegítima y brutal iba a instalar el terrorismo de Estado como forma de control y sometimiento para posibilitar, entre otras cosas, la reconversión económico-social del país y su adecuación al flujo irrestricto de capitales especulativo-financieros, que es un requisito de la globalización neoliberal.

Sin duda, cada una de las historias aquí contadas resulta, en sí misma, trágicamente conmovedora. Consideradas en su conjunto, sin embargo, el compromiso social, el sacrificio militante y su victimización por el terrorismo de Estado desbordan los relatos particulares para configurar un fragmento épico de la historia, no sólo argentina, sino latinoamericana. En la marejada atroz de la reformulación de mundo orquestada para su propio beneficio por el poder económico transnacional, naufragaron las esperanzas, las luchas, las vidas mismas de una generación que creyó en la posibilidad de resistir y vencer a un enemigo enormemente poderoso.

Su derrota, es hora de decirlo, es una forma de la derrota de todos. Un índice del fracaso colectivo en la realización de una democracia que exprese la igualdad de los seres humanos, no sólo en el sentido abstracto de la ley, sino en el sentido concreto del derecho a una existencia digna. Recuperar el impulso hacia la consecución de una sociedad más justa es probablemente el mayor reconocimiento que podamos ofrecer a estos jóvenes luchadores, a sus vidas generosas, a su capacidad de ser -y sentir- con los otros.

CdH

Los integrantes de la Comisión de Homenaje son: Ana Clarisa Agüero, Juan Humberto Ciámpoli, Fernando Díaz Terreno, Norma Fatala, Gabriela Morales y Rodolfo Novillo.

Arquitectos que no fueron – Estudiantes y egresados de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba asesinados y desaparecidos por el terrorismo de estado, 1975-1983. Investigación y Edición: Comisión de Homenaje. Compilado por Rodolfo Novillo et al. Presentación de Luís A. Rébora. Prólogo de Osvaldo Bayer. Diseño y diagramación: Franco González. Edición DVD: Gustavo Maders. Córdoba, Argentina, 2008. ISBN: 978-987-24204-0-6

El libro puede obtenerse en Córdoba en Rubén Libros (Deán Funes 163, L. 1) y en la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. En Buenos Aires, en las bibliotecas de la FADU-UBA, Biblioteca Nacional, Biblioteca del Congreso, CEDINCI (Tarcus), Memoria Abierta, Secretaría de Derechos Humanos de la Cancillería y el CELS. Su versión digital puede descargarse de la página Web de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC, sección “Novedades”, desde donde también puede descargarse el video que acompaña su edición.

Según sus autores, “El título de este volumen hace alusión a uno de los componentes trágicos comunes a todas las historias: el cercenamiento brutal y prematuro de recorridos vocacionales que, dada la juventud de todos los implicados, sólo habían comenzado a desplegar sus potencialidades, aún en el caso de los egresados.

El lapso temporal abordado tiene como hito inicial, impuesto por la seguidilla de secuestros y asesinatos sufridos por estudiantes y egresados de la FAU, el 5 de febrero de 1975, fecha del Decreto N° 261 firmado por María Estela Martínez, entonces Presidente de la Nación, y por varios ministros de su gobierno. Dicho decreto autorizó al Comando General del Ejército a “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Su término viene representado por el 10 de diciembre de 1983, día de la asunción de Raúl Alfonsín, primer presidente electo después de la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976.

Por último, los nombres de los estudiantes y egresados aquí evocados surgieron de la investigación realizada por la Comisión de Homenaje, que permitió ampliar fundadamente el registro original de la Facultad de Arquitectura. Sin embargo, es posible que los nombres consignados no representen la totalidad de las víctimas pertenecientes a esta unidad académica, ya que hay elementos para presumir la existencia de otros desaparecidos en el período abordado, quienes no fueron incluidos debido a que la información no pudo refrendarse fehacientemente (no se pudo constatar su pertenencia a la FAUD-UNC, o bien, su inclusión en las nóminas de la CONADEP, el REDEFA y/o la SDH)”.

Mensajes: [email protected]

Sobre la dictadura argentina entre 1976 y 1983 y las características de la restauración democrática, ver también en café de las ciudades.

Número 68 | Política de las ciudades

Mi vida en dictadura | De la Libertadora al Proceso | Marcelo Corti

Número 69 | Fútbol y ciudades

La ciudad del Mundial ‘78 | La fiesta de la dictadura y sus huellas en Buenos Aires | Marcelo Corti

Número 74 | Política de las ciudades

Mi vida en democracia | “Y si algún despistado a la orilla del camino nos pregunta por qué luchamos…” | Marcelo Corti

Número 80 | Política de las ciudades (II)

Democracia y ciudad | Raúl Fernández Wagner analiza 25 años de procesos y políticas urbanas en la Argentina | Marcelo Corti

Y sobre Córdoba, la entrevista a Desirée D´Amico en este número y, entre otras, estas notas de números anteriores:

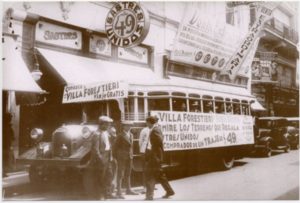

Córdoba siempre estuvo cerca… | La ciudad de la Reforma Universitaria y el Cordobazo | Marcelo Corti

Número 73 | Planes y Normativa de las ciudades

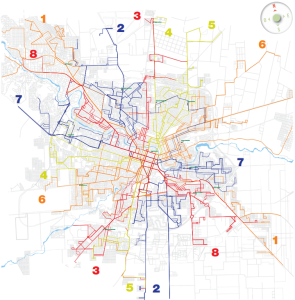

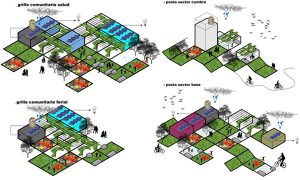

Planificación y crecimiento urbano en la ciudad de Córdoba | Acuerdos, disonancias y contradicciones | Celina Caporossi

Número 73 | Historia de las ciudades

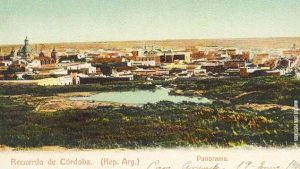

Ahí…, abajo, entre los pastos (la Ciudad Docta) | Córdoba en 1825, “forzada a replegarse sobre sí misma” | Domingo Faustino Sarmiento