Esta nota inicia el debate que impulsa urbared sobre Políticas de Vivienda en los ’90. urbared es una iniciativa conjunta del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento de Argentina (UNGS) y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y busca ser un sitio de encuentro para debatir, aprender y construir colectivamente una política socioeconómica alternativa para América Latina. Cuenta en la actualidad con más de 1.800 participantes y tres años y medio de vida. En su sección de Debates se propone la discusión de un tema a partir de la publicación de un artículo central y se invita a los lectores a enviar sus contribuciones, que se publican en la Web. Cada tema es seguido por un moderador, quien estimula el debate, ordena las contribuciones y finalmente elabora una síntesis. De esta manera, el sitio intenta generar un ciclo de información y discusión que contribuya a acumular conocimientos a partir del intercambio de diversos puntos de vista.

Este nuevo debate se inicia con la publicación del artículo central, a cargo de Carlos Fidel, de la Universidad Nacional de Quilmes (que también puede leerse en urbared).

Los aportes, reflexiones, experiencias y opiniones pueden enviarse escribiendo a [email protected] o entrando a “enviar nueva contribución” en el sitio de urbared

Quienes deseen permanecer informados del desarrollo de la discusión, pueden entrar a urbared e inscribirse en el debate.

Al respecto, transcribimos la invitación a debatir realizada por María Cristina Cravino, de la UNGS:Desde Buenos Aires, proponemos iniciar un debate sobre la Política de Vivienda de los años `90, a partir de la experiencia argentina. Crisis mediante, es un lugar común escuchar la necesidad de replantear y recrear los programas sociales que ya conocemos en el campo de la vivienda, por eso creemos que esta una buena oportunidad para hacerlo, con la facilidad que nos da un medio informático.

Para iniciar la discusión, el economista Carlos Fidel elaboró un documento que nos presenta una caracterización de la política económica, con datos ordenados del gasto social en Argentina y que propone algunos ejes para la discusión.

En un contexto de separación de los temas de investigación de acuerdo a las disciplinas, y una ideología que intenta divorciar las políticas económicas de las políticas sociales, Fidel nos desafía, intentando volver al meollo del problema en una década clave en procesos de transformación y consolidación de un modelo neoliberal. Las acciones del Estado se centraron en priorizar la condición de superávit fiscal y el pago de la deuda pública externa y se encaró una reforma que se caracterizó por la privatización de actividades productivas y servicios rentables que estaban en manos estatales, la descentralización a las provincias y municipios de muchas de las intervenciones y la desregulación de la economía en general, incluyendo las relaciones laborales. En los noventa se dio la paradoja que cuanto más empeoraban las condiciones de vida de los sectores populares, el gasto social en algunos rubros comenzaba a mermar y no contemplaban la complejidad de los nuevos problemas sociales que emergían.

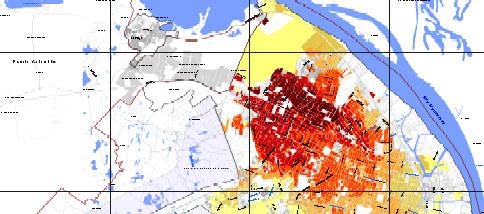

Fidel propone, como otros autores, abordar la problemática de la vivienda desde una perspectiva “integral”, esto es, teniendo en cuenta su contexto material y social. En esto es central tener en cuenta que el “recurso suelo” generó para algunos sobreganancias localizadas. Así deja abierta la puerta para el debate, ausente lamentablemente por ahora, acerca de cuáles son los vínculos entre la política de tierras y la política de vivienda.

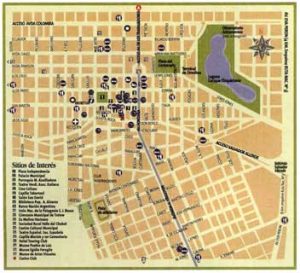

Sus preguntas son muy amplias y mantiene las preocupaciones sobre los vínculos de la política económica con la social. Podemos resaltar algunas: ¿Es conveniente centralizar intensamente la política social en un organismo articulador a nivel nacional? ¿Para diseñar la política social y habitacional es necesario captar las demandas subjetivas individuales y familiares de la población objetivo, considerando los distintos territorios urbanos y no urbanos donde esta asentada la población?Moderará el debate quien esto escribe, María Cristina Cravino (antropóloga), investigadora docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina).

Los invitamos entonces a enviar sus opiniones y comentarios.

Este trabajo es parte de un proyecto de investigación más amplio que se desarrolla en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). El propósito es explorar la relación funcional entre política económica, social y habitacional en la Argentina de los noventa. Profundiza en los limites y posibilidades de centrar la política social en la producción de la vivienda y el hábitat, destinados a los segmentos sociales más pobres. Agradezco la colaboración de la Licenciada Cristina Farias, investigadora de la UNQ, por su participación en la consideración de los temas y en la contribución en los procesamientos y presentación de los gráficos y cuadros cuantitativos.

Modalidades de Articulación de la Política Económica, Social y Habitacional.

¿Es un intento realizable?

En el transcurso de la década de los noventa en la Argentina, los discursos hegemónicos y la práctica gubernamental, estuvieron enmarcados en la matriz del pensamiento neoliberal. Expresando el reconocimiento del agotamiento de los procesos de sustitución de importaciones (PSI), insertado en la generación de un colosal cambio tecnológico de base digital de la circulación e instrumentos de procesamientos, receptáculos y transmisión de información; enlazado con la reestructuración del poder unilateral y asimétrico predominante a nivel mundial y las nuevas tendencias de mundialización de los flujos de seres humanos, materiales y simbólicos.

A fines de los ochenta, se enfatizaba que la crisis en la Argentina se expresaba en que la desocupación se acercaba a los dos dígitos, sumado a que en septiembre de 1989 la población por debajo de la línea de la pobreza alcanzaba al 47.3% del total.

A principios de los noventa se comenzó a aplicar una estrategia de política gubernamental, denominada “Plan de Convertibilidad” (1991), que contempló varios rasgos singulares y significativos. Uno de los principales es que colocó a las relaciones económicas en el eje central de la incumbencia gubernamental, sosteniendo que sería el generador de nuevas formas de superación de las circunstancias políticas y sociales atrasadas, inestables e inequitativas. Otro aspecto fue asignar una fuerte importancia al sistema monetario, por sobre el resto de las actividades y circuitos económicos.

En esa sintonía, el equipo gubernamental de la Argentina se propuso y ejecutó políticas de “reformas” que llevaron a estabilizar la moneda y colocar a las fuerzas del mercado en el centro del proceso de acumulación macroeconómico, con la finalidad de generar las condiciones básicas para lograr la prosperidad y modernización del conjunto de la sociedad. Esa orientación venía reforzada con la visión fragmentada de la realidad y de la instrumentación de la política pública; disociando la dimensión económica de la social y, por ende, de la habitacional.

Dotados de ese proyecto operativo, a lo largo de los noventa, se tuvo como metas y ejecutaron una serie de medidas gubernamentales que son plausibles de sintetizar en los puntos siguientes:

- Adherir la unidad y magnitud del sistema monetario interno al comportamiento del dólar estadounidense.

- Priorizar la condición de superávit fiscal y el pago de la deuda pública externa.

- Privatizar las actividades productivas y de servicios rentables que estaban manejadas por el Estado.

- Descentralizar y desconcentrar las funciones gubernamental.

- Desregular las actividades económicas.

- Flexibilizar y liberalizar las relaciones laborales.

- Potenciar la apertura a la entrada de capitales externos.

- Favorecer la transnacionalización empresarial y abrir abruptamente la economía a los flujos del resto del mundo.

La aplicación de la política economiza y social pasó por distintas fases, dependiendo de la capacidad y estilo del equipo económico que en su momento administró la política y, por ende, se observaron distintos efectos en los ámbitos económicos y sociales. Desde una mirada del conjunto se observan algunas implicancias que pasaremos a pormenorizar.

El Producto Interno Bruto (PIB) evolucionó de forma muy inestable, al inicio de la década comenzó a repuntar, pero en el año 1995 aparecen las primeras señales de que el modelo tiene fuertes dificultades: a fines de año el PIB cae un 5,0 % respecto al año precedente, el desempleo abierto que venía creciendo en mayo de ese año trepa al 20,2 %.

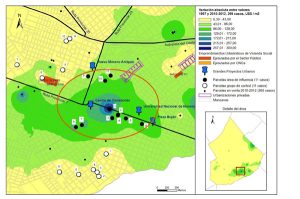

En tanto, desde mayo de 1994 (16,1 %) comienza a crecer la población ubicada por debajo de la línea de la pobreza (ver gráfico n° 1). En 1996, de manera discordante, una de las respuestas gubernamentales fue disminuir el gasto social consolidado (GSC), así cae un 0,6 %; mientras que el gasto en vivienda se ubica en un 2,1 % del total del GSC, nivel que mantiene a lo largo de la década.

En los años 1996, 1997 y 1998 el PII aumenta respectivamente en el último trimestre 9,2 %, 7,7 % y –0,4 %; para empezar a sucumbir en un –0,9 % en 1999, -1,9 % en 2.000, -10,5 % en 2001, -3,4 % en 2002; empezando a recuperarse recién en primer trimestre del año 2003 en un 5,4 % (ver gráfico n° 2).

Desde octubre de 1997 la tasa de desempleo comienza a recorrer un movimiento ascendente, alcanzando el 16% en mayo del 2000 (ver gráfico n° 3), mientras que empezaba a proliferar la población que se situaba por debajo de la línea de la pobreza, alcanzando el 54,3 % en septiembre del 2002 (ver gráfico n° 1)

Simultáneamente, en lo relativo al monto del GSC, en vez de compensar los efectos del empeoramiento de la situación social, comienzan a mermar los recursos destinados a esos fines; así el GSC en el 2000 fue del –10,9 %, en el 2001 del –30,5 % (ver gráfico n° 4). La participación relativa de los fondos destinados a vivienda y urbanismo sigue el mismo curso que el GSC, manteniendo un relación del 2 % sobre el total del gasto (ver gráfico n° 5)

El período presidencial que comienza en el año 1989 termina diez años después; el nuevo equipo gubernamental que asume continúa la política económica del equipo anterior, ajusta más y más las variables del gasto, en especial lo destinado a la política social. A fines del 2001 estalla socialmente el modelo y el país transita por zonas que toca bordes altamente disolventes, siendo el resultado de aplicar una política económica, que en la dimensión de la política estatal tuvo las siguientes características:

- Intensa tendencia a descentralizar y desarticular el funcionamiento de la organización gubernamental.

- Tendencia a focalizar las políticas sociales.

- Fragmentación y disociación del diseño y aplicación de la política económica y social, en relación con los cambios que se registraban en el mapa social y económico.

- Los fondos destinados a la política social tuvieron un comportamiento pro-cíclico del comportamiento de los indicadores macro económicos.

- Diseño de la política social sin innovación en los proyectos ni en la gestión.

- El diseño de la política social no detecto los cambios que operaron en el mapa social.

La política pública de vivienda en la Argentina de los noventa:

¿vivienda vinculada o disociada del hábitat?

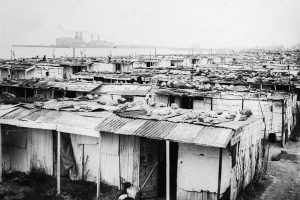

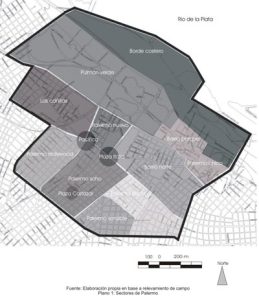

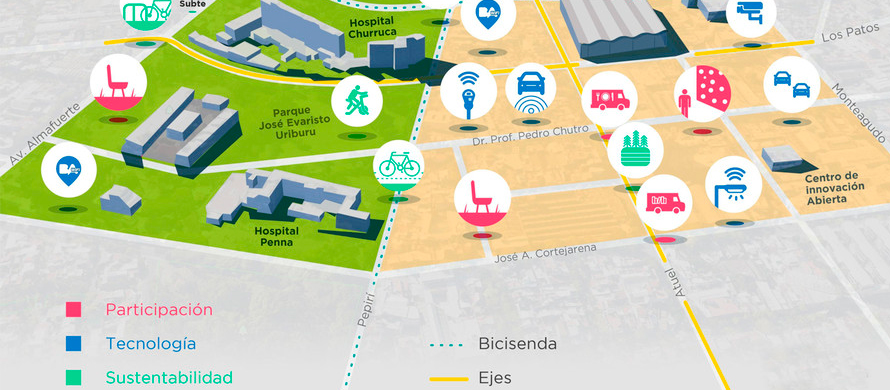

Uno de los temas sobre el que los especialistas polemizan se refiere a determinar las condiciones apropiadas de una vivienda, o en otros términos, cómo se define la fisonomía de una “vivienda digna”. Para ello se fueron confeccionando una serie de parámetros de lo que actualmente se entiende como necesario para tener un grado de habitabilidad adecuado; no esta de más acotar que dichos indicadores van variando históricamente. Una de las cuestiones para considerar es: ¿la vivienda se puede enfocar de manera aislada o debe abordarse de forma articulada al hábitat? Uno de los enfoques al que adherimos es acometer la problemática de la vivienda desde una perspectiva integral, es decir, considerando la unidad de vivienda directamente entrelazada con el contexto material y social.

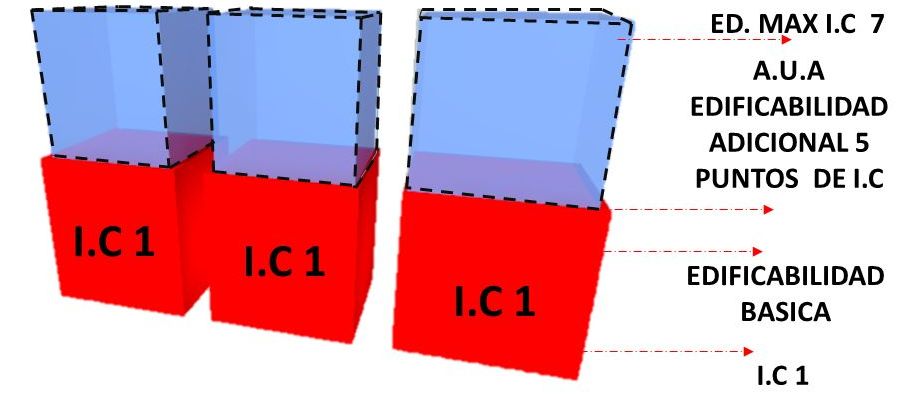

Es de señalar que el hábitat de la vivienda se edifica sobre un soporte peculiar: el suelo. Sobre la base de la dotación “natural” y la “producción” social del suelo se genera un precio de mercado, que en ciertas coyunturas se ve entrecruzada con la esfera financiera y con las adquisiciones adelantadas en el tiempo con el objeto de obtener sobreganancias localizadas en el territorio urbano.

En la construcción de la vivienda operan varios sistemas de producción individuales y colectivos, algunos segmentos producen para uso personal y otros para entrar en los circuitos del circulación y valoración del mercado inmobiliarios. En esta última forma de producir intervienen agentes de disímil tamaño y poder que producen y/o intercambian las viviendas, dichos agentes pueden ser públicos o privados.

La política pública de vivienda se instrumentó a través del accionar del Banco Hipotecario Nacional (BHN) y el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).

Interrogantes

¿Está agotado el modelo neoliberal que se aplico en los noventa en la Argentina?

¿Es viable diseñar y aplicar una estrategia alternativa al modelo neoliberal que permita converger en un mismo rumbo los objetivos de inclusión social y crecimiento económico?

¿Es posible establecer un accionar compensatorio que equilibre las eventuales asimetrías que se registren entre la esfera de la política económica con la social?

¿Es conveniente centralizar intensamente la política social en un organismo articulador a nivel nacional?

¿Es socialmente eficiente centrar la política social universal que coloque en el núcleo operativo la vivienda y el hábitat, y posteriormente ampliarlo a otros circuitos de necesidades sociales e individuales?

¿Para diseñar la política social y habitacional es necesario captar las demandas subjetivas individuales y familiares de la población objetivo, considerando los distintos territorios urbanos o no urbanos donde este asentada la población?

¿Existe margen social para crear una nueva concepción subjetiva de la vida y el trabajo individual, en relación con los lazos sociales que se configuran en cada zona?

¿Es posible actualmente reconstituir el tejido y las relaciones sociales y políticos?

¿Es viable a partir de nuevas políticas económicas y sociales generar nuevas entidades y redes asociativas y colectivas para la construcción de formas de organizar la producción y el consumo más igualitarias?

¿Es posible flexibilizar las modalidades operativas de la política publica, teniendo en cuenta las peculiaridades regionales y los distintos segmentos de la población?

¿Es necesario investigar nuevas tecnologías de organización y construcción de la vivienda y el hábitat?

¿Es un propósito relevante promover la unión del Mercosur, con el objetivo de crear un fondo compensatorio a nivel regional políticas y proyectos sociales conjuntos con los países miembros, para potenciar los saberes y conocimientos instalados en cada región?

CF

El autor es economista y docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes

Son Co-coordinadores de urbared Alicia Ziccardi (UNAM) y José Luis Coraggio (UNGS); Gonzalo Vázquez (UNGS) es el administrador del sitio.

El autor recomienda la siguiente bibliografía:

Abramovich A. L y. Federico-Sabaté A. M: “Condiciones económicas que justifican el impulso de una estrategia de desarrollo de economía social o del trabajo”, en Mundo urbano, n° 18.

Acuña, C., Kessler, G. y Repetto, F. (2002).: “Evolución de la política social Argentina en la década de los noventa: Cambios en su lógica, intencionalidad y en el proceso de hacer la política social”. Proyecto Self-Sustaining Community Development in Comparative Perspective,

Borja, Jordi y Castells, Manuel (1998): “Local y Global. La gestión de la Ciudades en la Era de la Información”. Ed. Taurus.

Bourdieu, P. (1993): “Cosas dichas”. Ed. Gedisa. Barcelona.

Bourdieu, P.(1991): “El sentido práctico”. Ed. Taurus. Madrid.

Coraggio, José Luis (1998):”Economía Urbana La perspectiva popular”. Editorial: Propuestas. Ecuador.

Coraggio José Luis. “La propuesta de economía solidaria frente a la economía neoliberal”, sin publicar.

Coriat, Benjamin (1992): “El Taller y el Robot. Ensayos sobre el fordismo y la producción en masa en la era de la electrónica”. Editorial Siglo veintiuno editores.

Dieterlen, Paulette. “Derechos, necesidades básicas y obligación institucional”. en: Ziccardi, Alicia (coord.) “Pobreza, desigualdad social y ciudadanía: Los límites de las políticas sociales en América Latina”. CLACSO-FLACSO México-IISUNAM. Buenos Aires, Argentina, 2001.

Federico Sabaté Alberto M. (2002): “La economía del trabajo y las empresas sociales como base de una estrategia de política social alternativa para la RMBA”. Sin Publicar.

Fidel. C. (1991): “Ladrillos Mas Ladrillos Menos. El comportamiento y las Políticas de Construcción en la Argentina”, Colección Lecturas de Globalización y Economía Urbana Ed. UNQ. Argentina

Fidel, Carlos; Fernández, Gabriel; Farias, Cristina; Leva, Germán. “La política social en la Argentina en los noventa: el lugar del hábitat.”, sin publicar

Golbert, Laura. (1999). “Breve historia de las políticas sociales en la Argentina” en Ruben Kaztman (Coord.). Vulnerabilidad, Activos y Exclusión Social en Argentina y Uruguay. Un Ejercicio Exploratorio. Organización Internacional del Trabajo y Fundación Ford, Chile.

Golbert, Laura (Octubre/diciembre 1998)”Los problemas del empleo y las políticas sociales. Boletín Informativo” Techint No.296,

Martínez de Jiménez L. Mabel (2001): “La política de vivienda en la Argentina del estado bienestar al estado post-ajuste”. Sin Publicar

Morán, Edgar (1980): “El desarrollo de la crisis de desarrollo” en “El mito del desarrollo”, J Attali, C. Castoriadis, JM. Domenach, P. Masé, E Morín. Editorial Kairós. Barcelona.

Morales Antonio(1998); “Suministro de servicios sociales a través de organizaciones públicas no estatales”, en Lo público no estatal en la reforma de Estado. E d. Paidós.

Midaglia Carmen, (2001) “Los dilemas de la colaboración público-privada en la provisión de servicios sociales” en “Con el Estado en el Corazón”, comp. Pierre Calame y André Talmant. Ed. Trilce y Vozes, Montevideo.

SIEMPRO, (2000): “Informes de políticas y programas sociales, nº 1”, “Análisis del gasto social de la Administración Pública Nacional”. Bs.As.

Puyana, Alicia. “Globalización, equidad y pobreza en América Latina. ¿Hay nuevas soluciones para un problema permanente?.” Flacso-México..

Zicardi, A. (2001) (comp.), Pobreza, Desigualdad social y ciudadanía, CLACSO, Bs.As.