La primera pregunta a Juan Molina y Vedia, al entrar a su casa, es casi inevitable. Para alguien que está escribiendo desde hace más de 8 años acerca de Ernesto Vautier, el autor del proyecto original de la Avenida General Paz (la vialidad de circunvalación de Buenos Aires, que antes era autopista parque y ahora es autopista secas), vivir frente a ésta es casi un gesto de coherencia intelectual. “En realidad -aclara- lo que pasó es que por el ruido de la avenida, esta casa era más barata que otras de la zona de Belgrano y Núñez que buscábamos para reciclar“. Transpuesta la entrada, se accede a un patio fresco y sombreado y de allí al living donde JM y V atiende la entrevista.

CdlC: Sos arquitecto y has escrito textos fundamentales sobre Buenos Aires, como por ejemplo tu libro anterior, “Mi Buenos Aires herido”. A esta ciudad, como a tantas, se la puede tomar como un todo o, en cambio, tratar de definirla a partir de sus detalles. Y un detalle que me pareció muy atractivo en una ocasión reciente (la presentación del libro de Jordi Borja “La Ciudad Conquistada” en una librería de Palermo) fue tu referencia al diario La Razón, que se reparte gratis en los trenes.

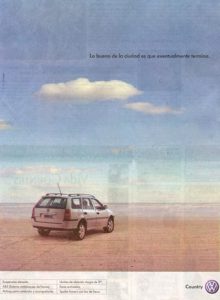

JM y V: Con respecto a este tema de los trenes que salen de Retiro a las 7 de la tarde, cuando vuelve toda la gente de las oficinas y les regalan el diario, y vienen todos medio dormidos y con el walkman en los oídos, en un estado de robotización bastante avanzado (que además es explicable, porque la gente está sometida a la presión de tener que trabajar en el centro de Buenos Aires y busca escaparse por cualquier medio y uno lo comprende perfectamente), no quiero que creas que yo me siento por fuera de lo que está pasando. Yo me siento incluido en esta “agresión amigable“, posterior a aquella sangrienta y siniestra que tuvimos durante el Proceso (la última dictadura militar argentina, de 1976 a 1983). Luego siguieron 20 años con otras formas de agresión, de otra categoría, y hay una a la que yo atiendo muy cuidadosamente (a veces me critican porque estoy como obsesionado con eso): es una especie de esclavización aceptada, movida por una publicidad que nunca tuvo el alcance que tuvo ahora con Internet y las redes globales. Cuando yo viajo a La Plata a dar clases hago unos largos viajes en el tren que sale de Constitución. Después, cuando vuelvo, vengo desde Retiro hacia acá (el norte de la ciudad) y son como dos mundos distintos, no son el mismo público. Y en los dos, mientras voy viajando, voy observando y pensando. Para mi son experiencias muy importantes para poder entender las cosas que pasan: cuando iba en auto por la autopista me perdía todas esas escenas diarias, cotidianas. Y además, cuando uno empieza a viajar en tren en lugar de hacerlo en auto, descubre que la mirada depende de donde estés parado en la ciudad, y que la ciudad es múltiple. Al entrar al vagón a esa hora de la tarde vos te encontrás con unos vagones muy largos, porque ahora tienen las puertas abiertas, y con unas largas perspectivas hasta el fondo, donde aparece la gente puesta en contacto con un diario que le acaban de regalar, que es La Razón gratis. Por eso yo me divertía: como ahora es el aniversario de Kant (N. de la R.: 200 años de la muerte de Inmanuel Kant, cuyo recuerdo es un imperativo categórico…), debe ser que asocié ese nombre a esta observación y de ahí el chiste. Uno se para en el tren, rechaza La Razón para poder ver la escena desde afuera (aunque alguna vez lo agarro también para meterme adentro), y entonces ves cómo han conseguido que un tipo crea, porque una cosa es gratis, que es muy importante no desaprovecharla. Y en realidad, si lo pensamos bien (yo lo pienso desde hace muchos años, desde que estábamos con Rodolfo Livingston en el Chaco), cuando vos vas a comprar un televisor, y te ofrecen cuotas para pagar (y vos lo comprás y te lo llevás, y te vas muy contento), hay otra manera de leer eso: que cuando vos estás sentado con el vendedor vos le estás vendiendo miles de horas de tu vida y que en realidad te tendría que pagar el otro. Sos vos el que le tendrías que ofrecer que te pague en cuotas, porque vos le estas ofreciendo tu vida, cantidades enormes de horas, las tuyas y las de tus hijos y tus nietos. Esta manera de dar vuelta las cosas, y verlas desde el otro lado, parece absurda y cómica, pero con el tiempo yo advertí que tiene una gran verdad y que es exactamente lo que está pasando. Si en un tren, de 10 personas que ves 9 están dormidas, están recuperándose de haber visto 500.000 avisos, que además los ven desde hace un año, y que los ven siempre, para comprar cosas que ya ni compran porque ya están saturados. El aviso es casi una repetición inútil porque el tipo ya está entregado, ya sabe que si algo es gratis hay que ir al ataque y tomarlo. Nunca pensás que en realidad te estas dando gratis a vos mismo.

CdlC: Jeremy Rifkin, en “La era del acceso”, sostiene algo muy parecido a lo que decís: que en esta etapa del “capitalismo cultural”, lo que importa no es la propiedad sino el acceso, y que a las empresas lo que les importa es que les compres el acceso a la experiencia de sus bienes, que puedan tener el mayor control posible sobre tu tiempo.

JM y V: Vos no haces propaganda, no decís “yo voy a mirar todos los avisos que ustedes den durante 20 años, y además a mis hijos les voy a comprar otro aparato para que también los vean, lo que significa que les voy a crear una población cautiva del sistema publicitario que ustedes tienen, y eso se los doy gratis, y hasta les pago en cuotas los arreglos”. Eso tiene además relación con otro tema, que también me preocupa muchísimo desde hace muchos años. Me refiero a que una de las cosas que menos tiene este personaje urbano, el habitante de la ciudad, es tiempo. Nadie tiene tiempo de nada, y no lo tiene desde que es chiquito. Hoy un chico de 8 años tiene una agenda, y si se quiere encontrar con un amigo (con el que los chicos de hace 50 años se encontraban en una esquina en el barrio, y eran libres), ahora abre la agenda y dice “no, este día tengo karate, después tengo sicoanalista, después no se que cosa”. Desde muy chiquito el tipo no reconoce el valor que tiene el tiempo, el valor que tiene el silencio, el poder despertarse sin que nadie le diga la temperatura. Se inventa un aparato que es un despertador que no solo te despierta, sino que te empieza a decir la temperatura y el estado del tiempo…

CdlC: …como si vos no lo sintieras…

JM y V: …entonces vos te vas a afeitar y mientras te afeitás te dicen la temperatura 40 veces, porque ellos no saben cuando prendés la radio, y siempre hay una buena cantidad de crímenes, asesinatos y otras cosas, entonces cuando salís ya llevas encima una cantidad de crímenes, asesinatos, asaltos, temperaturas y líos, sabés que no tenés que pasar por tal lugar porque hay un corte de calles, y todo eso te da la sensación de que entrás en una batalla, y que estás acosado. Es rarísimo como la gente se enchufa totalmente con eso: hasta cuando trabaja, prende la radio y hay un crimen o un asesinato, y lo escucha a las 8, a las 9, a las 11, y a la noche lo ve por televisión para terminar y después sigue 3 o 4 días, hasta que la cosa pierde intensidad. Si un tipo hace un desastre que antes sería histórico durante un año, ahora dura dos días porque enseguida llega otro que lo remplaza, y otro que remplaza al otro…No tenemos tiempo de recibir todas las cosas que nos tiran encima, y es por eso que pensar en recuperar el tiempo lo hace parecer a uno como raro. Yo inventé la palabra “moviyó”, en lugar del Movicom (teléfono celular): yo llego, te toco el timbre, vos salís y te digo “te estoy hablando por el moviyó”, …

CdlC: …¡hablando de eso voy a apagar mi celular!…

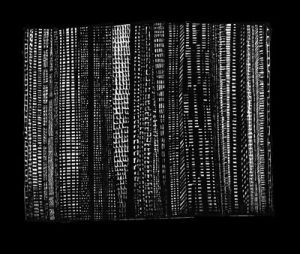

JM y V:…es como un chiste también, pero yo creo que hace falta. Todas estas cosas están relacionadas, pero yo no quiero que aparezcan solamente como excentricidades, o que provoque como respuesta un “¡que divertido!”. Pero yo creo que el humor para decir estas cosas es una manera de hacerlas digeribles, de poder soportarlas, porque sino se podría caer en un tono apocalíptico, terrible. Eso no me sale, a mi me sale más una crítica con humor, con comprensión y donde yo me meto también, porque yo nací y viví en Buenos Aires (salvo raros momentos). Soy un bicho de acá, soy un personaje autóctono de este tipo de vida. Volviendo a La Razón, yo viajo desde Retiro hasta la estación Rivadavia, que es bastante cerca, y no necesito leer un diario donde me hablen siempre de Mirtha Legrand o de Palito Ortega. Cuando un tipo abre un diario en un lugar del tren, y otro lo hace al lado o adelante, vos te das cuenta de todo: del tipo de menú que les está entrando a esos tipos, algunos de los cuales tienen dos auriculares metidas en los oídos, y al mismo tiempo están escuchando algo, una música que no sabés que es pero de la que en general sale para afuera la batería, una especie de cosa de lata que se escucha. Y esa visión del vagón, a mi que soy arquitecto y proyecté muchas salas de terapia intensiva, me parece que tiene la misma imagen arquitectónica que esas salas, donde todo el mundo está conectado a aparatos mecánicos. Las máquinas son extraordinarias, yo gozo de todas las ventajas de la civilización y la ciencia, pero creo que es demasiado alto el grado de dependencia al que se llegó. No digo que no uses eso, lo tenés que usar, pero como la sociedad de consumo necesita que estés todo el tiempo consumiendo te “meten” más de lo que sería conveniente que tomarás. Esa visión de un lugar de terapia intensiva la compartí alguna vez con Alfredo Moffat, un amigo de los años `50 que dice que no es arquitecto, que se dedica a la sicología social, y a acciones comunitarias, (hace años que le digo que sí que es arquitecto, que las cosas que él hace son una manera de hacer arquitectura). Y justamente Moffat me dio unas fotos de viajes que hizo a la India, Estados Unidos y a otros lugares: hay una que está partida por el medio, y tiene una terapia intensiva en un lugar, y una gigantesca oficina, y una playa con gente tomando sol pero una al lado de otra como una mancha (una especie de polvareda de gente tomando sol). En estas fotos estamos advirtiendo características espaciales muy similares, vemos como un mismo espectáculo la terapia intensiva, la playa multitudinaria, la oficina. El residuo, lo que queda de esta mirada, es ver si una persona puede recuperar su libertad y ser ella, estar con la gente, ser amigo de alguien, tener relación con la gente y tener relación consigo mismo, las dos cosas que hay que recuperar.

CdlC: Las anécdotas de los trenes y de los diarios gratis tienen detalles que revelan como es la vida en esta ciudad. Una, la que vos mencionabas, la diferencia entre el tren de Retiro y el de Constitución: uno es diesel y otro eléctrico, en uno está La Razón gratis y en otra el desfile de vendedores ambulantes uno detrás del otro (los más pobres, los que no pueden acceder a la línea Retiro – Tigre donde viaja la clase media alta de la zona norte de la ciudad), en fila esperando que termine uno para empezar el otro. En la línea de Retiro, los trenes son aparentemente ultramodernos, con ventanillas fijas que no se pueden abrir y, teóricamente, aire acondicionado que a veces anda, pero el día que hace 40 grados resulta que no anda o está muy bajo y el calor humano lo supera… Y otra cosa que resume esta Buenos Aires, es que el ciclo de La Razón gratis se completa un rato más tarde, cuando empiezan a pasar los chicos, cada vez más temprano, que te piden el diario y después lo ofrecen como “La Razón a voluntad”. Les das treinta centavos, o lo que dicte tu “voluntad”, y te dan La Razón que otro antes que vos leyó gratis. Y entonces hasta el estrato más bajo de la sociedad, que ni siquiera es explotado sino excluido, participa de ese ciclo de consumo.

JM y V: Sí, sí, es cierto, el diario más tarde tiene otra función… De todos modos yo creo que lo principal detrás de esto es que la palabra “gratis” esconde una contradicción, y es aquella de que el tipo cree que le dan algo gratis y en realidad se está dando él mismo gratis. Es extraordinario: en los supermercados no hay ninguna cosa que no pretenda ser gratis. Un tarro por ejemplo, siempre tiene una línea después de la cual con un color distinto marcan todo lo que tiene de más, que te lo dan gratis… Los programas de televisión te trabajan por el lado del instinto jugador, del jugador compulsivo de Dostoievsky: que podés ganar, que hay un pozo de no se qué que se juntó con otro pozo, y entonces hay una cantidad enorme de energía gastada en los lotos, en los lugares de juego… Ha disminuido, por ejemplo, la gente que va al hipódromo, pero no la que mira las carreras en pantallas.

CdlC: Han perdido lo más divertido, que es ver las carreras en el hipódromo…

JM y V: Mis tíos burreros (habitúes a las carreras de caballos, en el lunfardo o jerga popular porteña) decían que iban “a tomar sol” al hipódromo de Palermo, y de hecho tomaban sol y veían a la gente. Ahora en cambio los jugadores están metidos en unos tubos oscuros, llenos de pantallas, donde de aquel burrero típico de los `30, el de los tangos de Gardel, que seguía a Leguisamo y tenía una mitología, se pasa a una cosa totalmente de cartón…

CdlC: …que podría ser un videogame más…

JM y V: ¿Y que les han dejado? Nada más que poder perder la plata como uno quiere. ¿Vos querías perder plata? Bueno, te hacemos una máquina para que pierdas plata: eso es lo que pasa en todos los lugares que se inspiran en Las Vegas. ¿Cómo perder la plata? Y, con una máquina, si esta es la era de la máquina… Los tipos de antes jugaban al mus en una taberna y a través del juego creaban músicas, cantos, relaciones, amistades. En cambio ahora eso se desplaza hacia la relación con la máquina. Entonces, si vos buscás en los principios de la Revolución Industrial, y leés a John Ruskin o a William Morris, te das cuenta que algunos de esos tipos, que eran muy locos y eran bastante reacios a aceptar el progreso, tenían sin embargo una cosa en la que no se equivocaron, porque el peligro que William Morris veía en la máquina era que nosotros nos transformáramos en máquinas… Si vos no te transformás en máquina, no hay ningún peligro, la máquina es extraordinaria. Ahora bien, si vos te transformás en una máquina, tené por lo menos un interrogante, pensá si está bien eso que estás haciendo. Y aun asumiendo que uno es una máquina, uno se tiene que respetar como tal: uno es un computadora de la gran siete, es extraordinaria, si vos te sabés respetar a vos mismo hay un montón de cosas que puede hacer tu “disco rígido”, vos tenés todo eso y lo podés usar, no lo tenés que comprar. A mi me parece que el “cacerolazo”, las reuniones que se hacen en Bombay o en Porto Alegre, o el movimiento de los Sin Tierra y todo lo que está pasando ahora, son una saludable reacción a estas cuestiones. Hay una cantidad de movimientos (una cosa difusa, que no está organizada) que buscan una vuelta al respeto por uno mismo y por los demás, a la relación directa. Que los masajes te los haga una novia, no una máquina, un jacuzzi… Y que el sexo sea verdadero, no en un canal porno, porque sino nuestro reemplazo por las máquinas lleva a lo que John Ruskin planteó hace más de 100 años: que vos te transformás en una máquina, y ahí sí que perdiste. Ese es el fondo de este tema con lo gratis. Cuando te dicen que algo es gratis, lo que yo le trato de enseñar a todos es que piensen bien que es lo que es gratis en lo que le están dando. Yo soy un idiota, soy un inocente, no aprovecho ninguna ventaja, no voy al viaje más barato, no aprovecho nada de lo que pueda aprovechar gratis. ¿Y qué pasa?, resulta que uno se da cuenta que es mucho más feliz, que hay un montón de cosas que no las tiene que conseguir, y que se puede dar unos grandes gustos. Puede por ejemplo hacer turismo caminando 20 cuadras alrededor de la casa, puede ver cosas milagrosas en un jardín y escuchar músicos notables en un barrio, en una esquina, un tipo que está silbando, otros que cantan. Uno se da cuenta que puede cantar, que la música no es solamente ir al Teatro Colón, comprar un abono y estar todo el año escuchando ópera, sino de repente hacerla, cantar algo…

Molina y Vedia me acompaña hasta la puerta, al salir vemos la mole de hormigón de la General Paz y me dice sonriendo “esto es lo que quedó…”. A la noche alquilo un video en Blockbuster y me encuentro otra forma de lo “gratis”: “Son $3,50, me dice el chico, con un peso más se lleva 3 alfajores”. Le digo que no, que gracias, y tomo mi video, atrás de mí salen una chicas que se miran y… sí, aceptan los alfajores.

MC

El diario La Razón fue durante muchos años un vespertino tradicional de Buenos Aires y luego estuvo a punto de desaparecer. Ahora se distribuye gratuitamente en trenes y subterráneos de la ciudad por un convenio de la editorial con la empresa Metrovías, prestataria del servicio ferroviario. Una alternativa, para los regresos en tren o para cualquier momento, es la muy buena revista “Hecho en Buenos Aires“. La venden en las calles, por solo un peso y medio, personas desocupadas y sin techo que así encuentran un trabajo digno para mantenerse.

Vautier y otros planes de Molina y Vedia

Sobre su próximo libro sobre Ernesto Vautier:

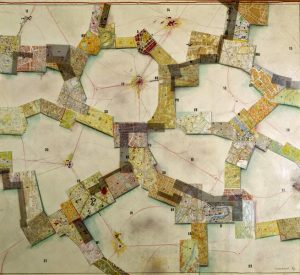

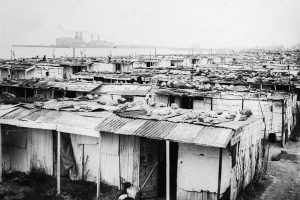

“El libro nació de una sugerencia de Carmen Córdova cuando era decana de la FADU – UBA, una noche que salía conmigo y con Vautier de la Facultad. Vautier tenía casi 90 años y había dado una clase de urbanismo, yo lo iba a llevar en auto a su casa en Vicente López. No me olvido más, me acuerdo que “La Negra” Córdova me dijo: “habría que escribir un libro sobre Vautier”. Y me quedó eso, como una idea que había que concretar. Siempre fue bravo vivir acá, por eso el libro llevó 10 años, porque no es lo único que yo hago. Pero te aseguró que fue una aventura extraordinaria, porque la obra de Vautier cubre desde el año `21, en que se recibe de arquitecto, hasta casi el año 90. Hay una cantidad muy grande y diversa de trabajos y cosas que hizo, con mucho trabajo realizado en arquitectura en esta ciudad. Al principio empezó trabajando con Jorge Bunge, con quien hizo obras importantísimas, y con Alberto Prebisch, y también, apenas recibido, en el Plan Noel, uno de los planes urbanos más serios e importantes que se han hecho para la ciudad (que no es tan conocido como tendría que ser, por eso yo hablé mucho de el en “Mi Buenos Aires herido”). Vautier trabaja durante los ´30 en la avenida General Paz, que para mi es uno de los monumentos e hitos del Buenos Aires de esa época, y el otro es el Obelisco: ¡y en las dos obras participó Vautier! Son monumentos, hitos, en la escala de lo que pueden ser los Bosques de Palermo. Y en lo años `40 fue arquitecto del Estado, que fue un promotor de la arquitectura muy importante durante el peronismo y en la década anterior. La Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas, los entes nacionales, Obras Sanitarias de la Nación, todos tuvieron una importancia muy grande, que van a perder a partir del `52 cuando todo cambia. Con el Segundo Plan Quinquenal de Perón empieza otra época distinta que, esquemáticamente, es la época de las privatizaciones. La anterior era la de lo estatal, que duró hasta ahí, hasta la segunda presidencia de Perón. La planificación es algo que en los ´30 practicaba la URSS, Rooesevelt en Estados Unidos, Inglaterra con su Banco Central y su Ministerio de Planificación… Después de la crisis del ´29 hay 20 años de planificación, pero después del 52 se ponen en marcha planes como la Alianza para el Progreso, la guerra de Corea, la invasión a Cuba, la privatización… Viene la “onda” de privatizar y del liberalismo, que termina acá en el año 2001 con el gran desastre que estamos viviendo. No es que se produjo ahora, se produjo durante 50 años, lo que pasa es que ahora abrimos la ventana y vemos como está todo. Pero volviendo a Vautier, él trabajó también con el ministro de Obras Públicas, Pistarini, en el proyecto de Ezeiza, un proyecto muy importante que trasciende la implantación del aeropuerto internacional. Proyectó Ciudad Evita (el barrio n° 1) y las piletas de Ezeiza, además de haber proyectado la Avenida General Paz, el edificio de viviendas de Ugarteche y Las Heras, el Sanatorio Anchorena, muchas obras. Muchas aun están, y están muy bien, las volví a fotografiar y van a aparecer en el libro. Luego, en el ´49, ´50, por algunas razones que están contadas en el libro, tiene que exiliarse a Colombia y trabaja 10 años en autoconstrucción, en construcciones con adobe. Son trabajos comunitarios, eso que hace acá en Buenos Aires Frangella, o Berretta en Córdoba, lo que se llama arquitectura participativa, bioclimática, ecológica, ligada a la explotación agrícola ganadera. Tiene un periodo de trabajo en comunidades campesinas, con una tendencia que yo llamo el ruralismo: del urbanismo pasa al ruralismo, y entonces inventa lo que yo llamo “rurbarquitectura”, lo rural, lo urbano y la arquitectura reunidas en una “tripleta”. En el año ´61 hay otro episodio que le ocurre, termina el periodo de 10 años de trabajo en vivienda rural, y todavía le quedan 30 años (en los ´60, ´70 y ´80), en los que sigue produciendo proyectos que les presenta a algunas autoridades. El último es en Santiago del Estero, donde propone la recuperación de los bosques liquidados por la Forestal, una recuperación agraria y geográfica del territorio, que termina mandado a los estantes por Juárez, el gobernador: ese es el final. Son 30 años de insistencia en los modelos del planeamiento, del urbanismo, del ruralismo, ligados además al tercermundismo por sus lecturas. El está ligado a un movimiento igualitario y de bienestar, y en esos 30 años el mundo ha dado un viraje que hace que todo eso rebote, pero a la vez que quede todo hecho. Las cosas que planteó Vautier van a seguir viviendo y funcionando, no es un libro sobre lo que pasó, sino sobre lo que va a pasar. Para el mes de julio hemos decidido hacer con Ramón Gutiérrez una exposición de la obra de Vautier en el Centro Jauretche, cerca de la Plaza de Mayo, y para la misma época la Editorial Colihue publicará el libro”.

Avenida 9 de Julio

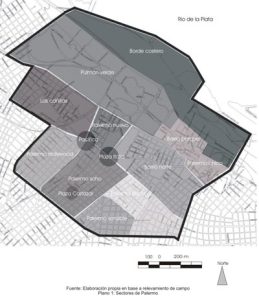

Sobre el Parque Los Andes:

“Con el sociólogo Christian Ferrer hace años que me interesa mucho cruzar ideas, como también con otros intelectuales como Horacio González, León Rozitchner y David Viñas. Este año vamos a encarar un trabajo sobre una zona de Villa Crespo, donde está el Conjunto Los Andes (proyectado por Fermín Bereterbide), y un edificio muy bueno de la empresa de electricidad Edenor. Ahí, entre las vías del ferrocarril, el muro del cementerio de la Chacarita, y la calle Corrientes, hay un triángulo muy deteriorado desde que se liquidaron los puestos de trabajo que generaba la pequeña industria. En el año ´78 se hizo una ley para terminar con las industrias en la Capital, y lo que quedó es la desocupación, los okupas, y un gigantesco deterioro del barrio. Queda también el Parque Los Andes, que es una tira larga que llega hasta la Chacarita, ocupado por una “feria de artesanos” (así, entre comillas) que también vamos a estudiar. Es un signo de la desesperación de la gente por ganarse unos “mangos” y poder sobrevivir. El Parque Los Andes, que a fines de siglo pasado fue un cementerio para las victimas de la fiebre amarilla, anterior a la Chacarita, ahora no es un cementerio: es algo peor. Son unos muertos vivos en un país que está saliendo de un golpe terrible. Vamos a dedicar un año en nuestro taller de la Facultad de Arquitectura (con Sorín, Rezzoagli y todo el equipo) para estudiar ese triángulo. Como actividad paralela, les propuse a los sociólogos que dedicaran también un año a estudiar el tejido social, así como nosotros estudiamos el tejido arquitectónico y urbano. En eso trabajarán Ferrer y González, y Celia Guevara (de la Facultad de Ciencias Sociales), la arquitecta María Martha Lupano, que tiene estudios hechos sobre los artesanos de ese parque. Era un lugar que tenía mucho que ver con la industria del calzado, Villa Crespo es un lugar de “laburantes” y de artesanos con posibilidades de albergar un plan de reconstrucción urbana que creemos que le puede interesar a cualquier persona sensata del Gobierno de la Ciudad”.