N. de la R: Una versión anterior de este artículo fue publicado como: Kozak, D. y Ortiz, F. (2015) El acceso peatonal y ciclista a la Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Monográfico de la Revista de la Facultad de Arquitectura. Passages, espacios de transición para la ciudad del siglo XXI. Montevideo: Universidad de la República, pp. 110-119.

La autopista se diferencia del camino no sólo porque por ella se va en auto, sino porque no es más que una línea que une un punto con otro … no tiene sentido en sí misma; el sentido sólo lo tienen los dos puntos que une. El camino es un elogio del espacio. Cada tramo del camino tiene sentido en sí mismo y nos invita a detenernos. La autopista es la victoriosa desvalorización del espacio, que gracias a ella no es hoy más que un simple obstáculo para el movimiento humano y una pérdida de tiempo.

Milan Kundera, La inmortalidad, 1988.

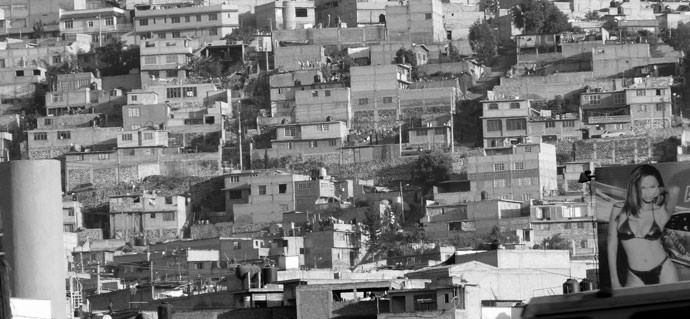

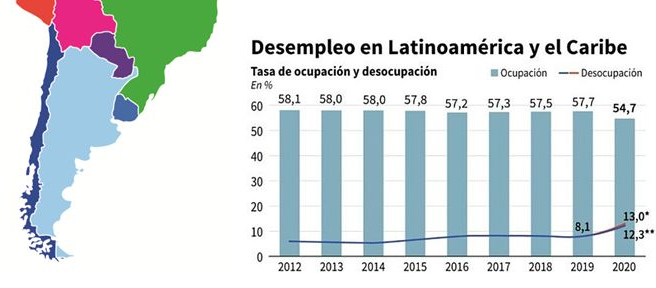

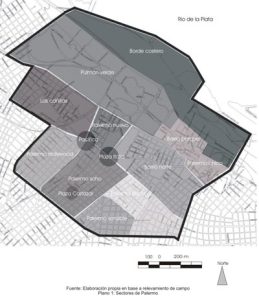

Si hay un lugar en Buenos Aires que podría recibir masivamente a usuarios de bicicletas, en donde podría cambiar drásticamente la distribución de modos de transporte a favor de aquellos no-motorizados, ese lugar es Ciudad Universitaria (CU). En primer lugar, por la franja etaria y las características de su población; pero también, por el potencial paisajístico de su borde frente al río y la cercanía con algunos de los mejores circuitos de ciclovías de la ciudad, como los de las avenidas Figueroa Alcorta, del Libertador, y en menor medida –o potencialmente– Costanera Norte y la prolongación del Vial Costero Raúl Alfonsín (en Vicente López) a través del Parque de los niños en Núñez, que linda con la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria. Por estas mismas razones, CU podría ser también uno de los lugares más vitales, interesantes y divertidos de la ciudad (Garay citado en Tercco, 2010). Pero, principalmente por su monofuncionalidad, está lejos de serlo (Tercco, 2010). Quienes van habitualmente a CU en bicicleta, o quienes alguna vez lo intentaron y desistieron, saben que ésta es –por lejos– la opción menos usual. Los conocidos problemas de accesibilidad de CU son notablemente más agudos y graves para ciclistas y peatones.

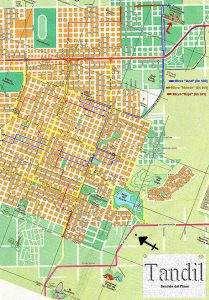

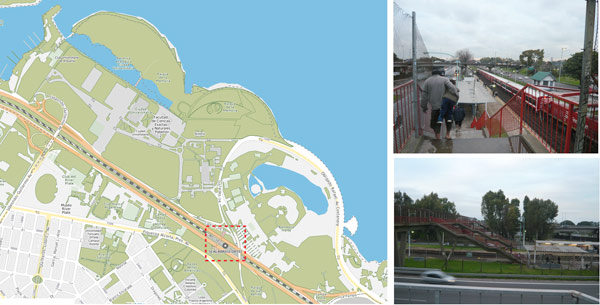

El único acceso para modos no-motorizados en el sur del predio –por donde llega la gran mayoría de estudiantes, docentes y demás trabajadores; la población de CU incluye, aproximadamente, 45.000 alumnos, 1.000 docentes y 800 trabajadores no docentes– resulta insuficiente e inadecuado desde todo punto de vista: es inseguro e inhóspito (Figura 1), y está alejado de los pabellones II y III, en donde se concentra la mayor parte de la población de CU. Se trata del puente Scalabrini Ortiz, emplazado sobre donde hasta hace poco funcionaba la estación homónima de la línea de ferrocarril Belgrano Norte, ubicada entre las avenidas Figueroa Alcorta y Güiraldes, en las plazoletas entre La Pampa y Av. Monroe (Figura 2) –recientemente clausurada y reemplazada por la nueva estación Ciudad Universitaria, ubicada entre el predio del Club Atlético River Plate y el Pabellón III de CU, aproximadamente a 1.000m de su antigua localización (Figura 3).

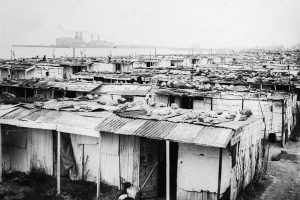

La ubicación de la estación S. Ortiz, y consecuentemente la de su puente peatonal –utilizado también por ciclistas, aunque evidentemente ése no haya sido el propósito de su diseño–, estuvo determinada por la existencia de un antiguo balneario popular, localizado aproximadamente en donde actualmente se encuentra el club Parque Norte. La desaparición del balneario público, y especialmente la construcción de CU, no lograron desplazar por casi medio siglo la ubicación inconveniente de la estación ferroviaria; a pesar de una demanda insistente de la comunidad universitaria –especialmente desde la Secretaría de Hábitat Universitario de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA)– y la periódica generación de proyectos alternativos, por lo menos desde mediados de los ochenta.

Probablemente, el último de estos intentos de movilizar opinión con el fin de mejorar la accesibilidad de CU, particularmente para usuarios de transporte público, ciclistas y peatones, tuvo lugar a mediados de 2014, mediante el Concurso Nacional de Ideas y Taller para estudiantes de arquitectura, “Un pasaje una ciudad.Propuestas para superar límites a la movilidad saludable entre la costa, la Ciudad Universitaria y la ciudad a la altura de la estación Scalabrini Ortiz”, organizado por el Instituto de la Ciudad en Movimiento (IVM) y la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), cuyo principal objetivo fue promover una reflexión sobre la idea de pasaje como espacio de transición en el vínculo ciudad-Ciudad Universitaria, y particularmente aportar propuestas para mejorar la accesibilidad a CU y los parques ribereños adyacentes. La utilización del término “pasaje” refiere al concepto de passage, como espacio de transición, en el sentido que le asigna el programa “Passagges” del Institut pour la ville en mouvement / PSA Peugeot Citroën.

El esperado anuncio del cierre de la estación S. Ortiz y la construcción de la nueva estación Ciudad Universitaria coincidió con la segunda fase del Concurso-Taller, en agosto de 2014. La noticia fue extensamente celebrada por los organizadores y participantes del concurso, e incorporada como un dato más a tener en cuenta en la reelaboración de los proyectos participantes. En ese momento, se desconocía si la construcción de la nueva estación incluiría alguna mejora en el acceso de modos no motorizados a CU. De todas formas, en el ámbito del taller realizado con los equipos de estudiantes seleccionados para pasar a la segunda ronda del concurso, se proponía que aunque se construyera un nuevo acceso para este fin, el actual puente S. Ortiz seguiría siendo relevante por su cercanía a los parques ribereños y al Pabellón I de CU. Para mejorar la débil conectividad de CU, evidentemente, haría falta más de un acceso para peatones y ciclistas.

En el transcurso de los meses siguientes al concurso se pudo acceder al proyecto y luego, a principios de 2015, observar la construcción de la estación Ciudad Universitaria y los cambios en el esquema de circulación interna y la disposición de las paradas de colectivos en CU. A pesar de la gran mejora que implica la cercanía y conveniencia de la nueva estación, y algunas ventajas a partir de las obras internas, no hubo casi ningún avance respecto del acceso para quienes llegan mediante modos no motorizados. El antiguo puente S. Ortiz –cuyo objetivo original era permitir que los usuarios del tren pudieran sortear las “avenidas-autopistas” Lugones y Cantilo que flanquean las vías,– sigue siendo la mejor opción para la –todavía– reducida población que decide ir a CU en bicicleta, o cruzar a pie desde la Av. Figueroa Alcorta. En este sentido, las reflexiones que propiciaron el concurso-taller, en cuanto a las mejoras que generaría la intervención sobre el puente en cuestión, en primer lugar, y luego en un territorio ampliado, en segunda instancia, continúan siendo válidas.

Breve historia de los orígenes de Ciudad Universitaria, y su accesibilidad

Los antecedentes de la idea de una ciudad universitaria para la Universidad de Buenos Aires se remontan a 1939, a partir de un proyecto promovido por Bernardo Houssay desde la Facultad de Medicina, con el objetivo de revertir el “encierro de estudiantes y profesores en sus áreas específicas y la ineficiencia de las prestaciones descentralizadas” (Gentile, 2004, p. 84). Sin embargo, el comienzo del proyecto que finalmente desencadenó la construcción de CU actual es más reciente. Se vincula directamente a la asunción de Risieri Frondizi como rector de la UBA en 1957, y el comienzo de una nueva gestión caracterizada por la renovación académica e institucional (Jaimes, 2009, p. 2). Probablemente, la experiencia de R. Frondizi como docente en la Universidad Central de Venezuela, entre 1946 y 1947, durante los primeros años de la Ciudad Universitaria de Caracas –proyectada por Carlos Raúl Villanueva, y construida entre 1940 y 1960 (Fraser, 2000, pp. 124-140)–, hayan servido como inspiración e impulso. Por otro lado, ésa era la idea dominante en el urbanismo moderno y la arquitectura universitaria de la época. Se argumentaba que la integración espacial de las facultades se reflejaría en una integración de saberes, fragmentados por especialidades (un buen compendio de la ideología detrás de la construcción de CU, puede verse en el corto cinematográfico de difusión “La Ciudad Universitaria”, con dirección de Aldo Persano y guión de Rodolfo Alonso y Aldo Persano).

En el caso de la Argentina, ésta sería también la materialización física de los ideales de la Reforma Universitaria de 1918. Finalmente, para los urbanistas modernos, las ciudades universitarias representaban una vanguardia de la reforma urbana que debía extenderse a las ciudades enteras y, por ese motivo una oportunidad de experimentación, en menor escala, como si fueran laboratorios de planeamiento urbano (Gentile, 2004, pp. 83-84; Lejeune, 2005, pp. 46-47). Éste era el camino que estaban emprendiendo algunas de las más importantes universidades de la región. Los dos casos fundamentales, junto al de Caracas, son los de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenzada en 1946, y la de la Universidad de São Paulo, prevista desde 1930 y construida a partir de 1960. El principal antecedente en Argentina, era el de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Tucumán en la Sierra de San Javier, cuya construcción comenzó en 1948 y fue abandonada en 1955 (Jaimes, 2009, p. 2).

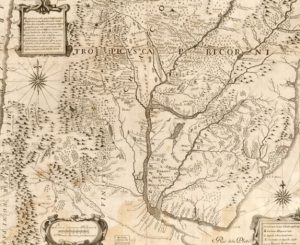

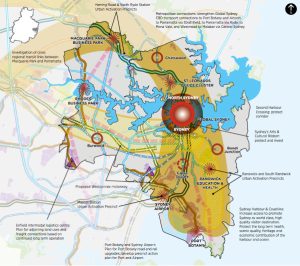

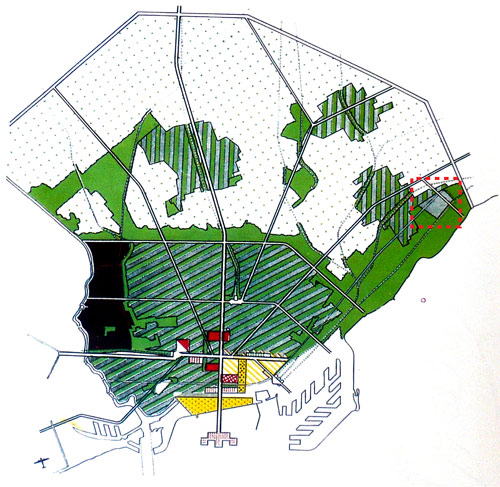

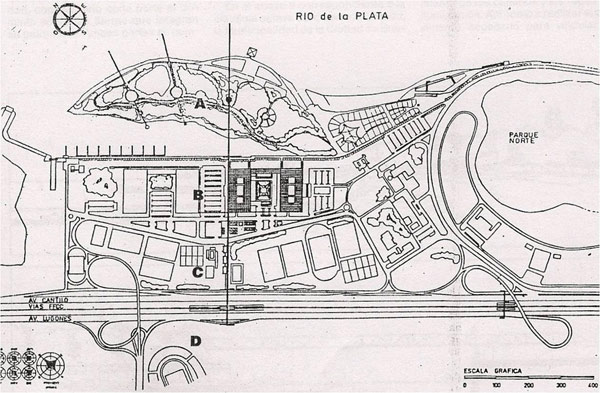

La primera decisión tomada por el nuevo gobierno de la UBA en 1958 para la realización de CU, consistió en la organización de un concurso de ideas exclusivo para profesores de la Facultad de Arquitectura. El sitio adoptado para el concurso, en el área de la Facultad de Derecho, en Recoleta, fue elegido sólo en forma tentativa y, paralelamente, la UBA encomendó un Estudio Urbanístico para decidir la ubicación definitiva (ibid.). El equipo del Estudio Urbanístico designado por la UBA estaba integrado por los arquitectos José Alberto Lepera, Juan Ballester Peña, Alfredo Ibarlucía y Valerio Peluffo (Jaimes, 2009, p. 3). Luego de evaluar distintas locaciones, como Lugano-Soldati, el estudio concluyó con la recomendación de una zona en el barrio de Nuñez, sobra la costa del Río de la Plata. Entre otros motivos, porque éste sería “el único sitio con la posibilidad de tener una ampliación sin límites” (Ibarlucía, citado por Jaimes, 2009). Es interesante notar que esta ubicación respetaba casi exactamente el sitio propuesto por el Plan de Le Corbusier, Kurchan y Ferrari Hardoy para Buenos Aires de 1938, también en el límite norte de la ciudad, pero separado del río por un parque (Figura 4).

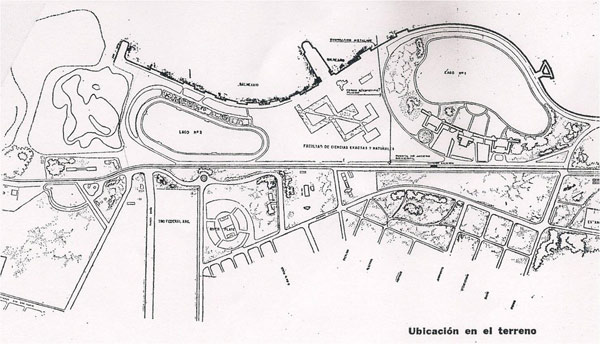

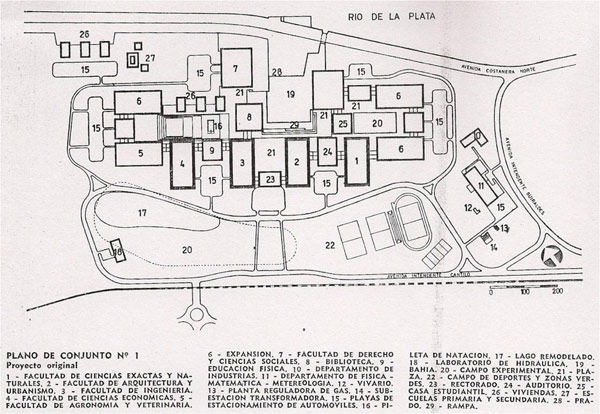

A partir de la recomendación del Estudio Urbanístico, R. Frondizi gestionó la cesión de los terrenos ante el Poder Ejecutivo Nacional y la asignación presupuestaria para iniciar la construcción (García citado por Rotunno y Díaz de Guijarro, 2003, p. 50). La UBA contrató al equipo ganador del Concurso de Ideas para el entorno de la Facultad de Derecho para realizar un proyecto en el predio de Nuñez, y éste fue el primer antecedente proyectual de CU (Figura 5). El equipo estaba integrado por Francisco Rossi, Raúl Rossi, Elio Vivaldi, Enrique Massarotti y Florencio Alvo (Jaimes, 2009, p. 3). En cuanto a la accesibilidad y los usos del espacio público en este primer proyecto y su contexto, cabe destacar la línea continua de balnearios sobre la costa –que incluía un antiguo espigón, bajo el cual desembocaba el Arroyo Vega–, un acceso vehicular a través de un paso a nivel por las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, en la prolongación de la calle La Pampa hasta el río, a través de la traza de la actual Avenida Intendente Güiraldes. El único acceso peatonal era desde la Estación Balneario (actual S. Ortiz). Queda materializado como único componente de este proyecto el edificio actualmente designado como Pabellón I. El resto del esquema fue desestimado, y los arquitectos Eduardo Catalano y Horacio Caminos, (estaban también en el equipo original los arquitectos Eduardo Sacriste y Carlos Picarel –Jaimes, 2009, p. 12) fueron convocados para realizar un nuevo Plan Maestro (Jaimes, 2009, pp. 11-12).

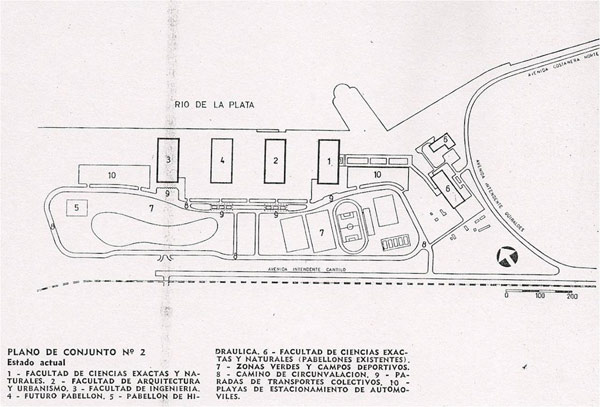

El proyecto completo de Catalano y Caminos preveía el traslado de casi todas las facultades de la UBA –la Facultad de Medicina no se mudaría por su vínculo con el Hospital de Clínicas–, la construcción de una escuela primaria y otra secundaria, y viviendas (Figura 6). Este plan fue adaptado para una primera etapa ejecutiva. De las 83 has. de relleno sobre el río del plan original se construirían 56 has., y del complejo esquema de edificios y áreas diferenciadas, sólo los cuatro pabellones principales, el campo de deportes y algunos edificios dispersos (Figura 7). Las obras que determinaron la actual CU se realizaron con la documentación de este plan simplificado, entre 1963 y 1966, y quedaron inconclusas –hasta la fecha– a partir de la intervención de la UBA como consecuencia del golpe de Estado de Onganía.

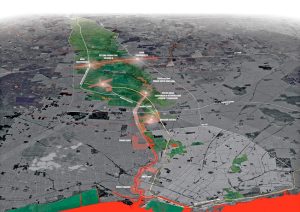

En el Plan Mayor se continuó la Av. Costanera Norte hacia el noroeste –y se conformó así el borde noreste de CU hacia el río–, y se trazó por primera vez la Av. Cantilo, que comenzaba en el paso a nivel del ferrocarril a la altura de la calle La Pampa, y remataba en CU, cerrando el borde sudoeste. Los accesos principales se ubicaron sobre Cantilo y Güiraldes, pero también se podría acceder desde Costanera Norte. En el Plan Ejecutivo sólo se mantuvo el acceso de Güiraldes y uno menor en Cantilo. De este modo se configuraron las principales características de los bordes del predio, que en gran medida se mantienen hasta el presente.

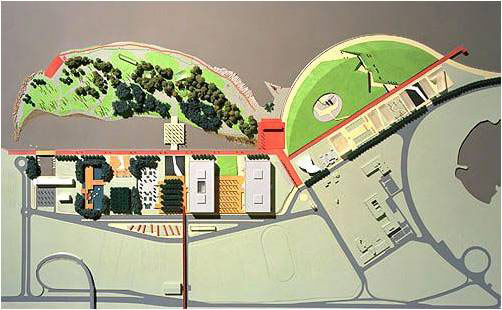

Las principales transformaciones en cuanto a la accesibilidad que tuvieron lugar en las décadas posteriores fueron impulsadas por la Secretaría de Hábitat Universitario de la FADU, a partir de su creación en 1986 bajo la dirección de Mederico Faivre durante el decanato de Juan Manuel Borthagaray. Se construyó el puente vehicular en la prolongación de la calle Echeverría, y se suprimió el paso a nivel de La Pampa. Fue construido también el puente vehicular Labruna, y finalmente el puente peatonal S. Ortiz. Por otra parte, se sucedieron los proyectos que, promovidos desde distintos ámbitos, proponían el desplazamiento de la estación del ferrocarril Belgrano Norte y la activación de la circulación “posterior” de los Pabellones II y III frente al río (Figuras 8-11).

Figura 9. Concurso de Ideas para el Desarrollo del Área Ciudad Universitaria de la Ciudad de Buenos Aires, Primer Premio, Planta General, 1998. Miguel Baudizzone, Jorge Lestard, Alberto Varas, arquitectos; Daniel Becker, Claudio Ferrari, arquitectos asociados. Fuente Jaimes, 2009.

Figuras 10-11. Proyecto Integracion Rivera Norte – CoPUA. Convenio SPU GCBA / FADU-UBA. Equipo FADU-UBA: Director Arq. Sergio Forster / Codirectores Arq. Javier Tomei / Arq. Daniel Ventura. Fuente:Jaimes, 2009.

Reflexiones a partir del Concurso-Taller para estudiantes, 2014

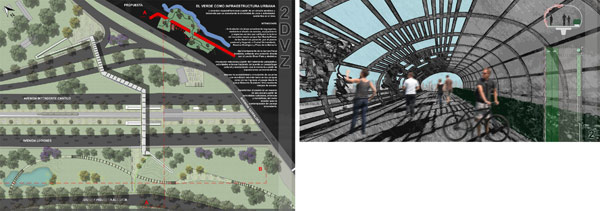

La primera fase del ConcursoTaller consistió en la identificación y el análisis de problemas en el pasaje constituido por el puente sobre la estación S. Ortiz, y el desarrollo de ideas preliminares para mejorar la calidad de su espacio público. En la segunda fase, seis trabajos seleccionados fueron invitados a desarrollar sus propuestas en un Taller, cuyo resultado final fue presentado en el contexto de la Conferencia Internacional “Future of Places II” (UN Habitat “for a better urban future”).Desde las bases del concurso, se instó a los participantes a explorar el “punto de encuentro entre Infraestructura, Paisaje y Arquitectura”, mediante el abordaje de un problema urbano y un desafío concreto y acotado: mejorar la conectividad entre las márgenes noreste de la Av. Lugones y sudoeste de la Av. Figueroa Alcorta, en un punto clave, con la potencialidad de convertirse en una pieza de infraestructura de gran intensidad urbana y valor paisajístico-arquitectónico. Particularmente, se encomendó que las propuestas apuntaran a: 1) dotar de urbanidad y espacio público de calidad a un cruce potencialmente significativo –pero actualmente descuidado–; 2) contribuir a “civilizar” las “avenidas-autopistas” Lugones y Cantilo, cuyos usos actuales degradan los bordes de los espacios lindantes; y 3) promover distintas formas de movilidad sustentable, a través del fortalecimiento de la accesibilidad peatonal y ciclística de la margen noreste del área a intervenir, y la generación de nuevos vínculos entre programas de afluencia masiva –como Ciudad Universitaria y River Plate– y el sistema ferroviario existente (SCA, Faivre y Kozak, 2014).

Los tres trabajos premiados abordaron distintas problemáticas, pero semejantemente pertinentes, y dieron cuenta de tres estrategias diferenciadas y oportunas. El trabajo que recibió el Primer Premio (Figura 12) respondió manifiestamente a una de las consignas principales de las bases que alentaba a la “moderación en el uso de recursos”. Se plantea en este proyecto una intervención principalmente paisajística que, mediante la iluminación de los espacios verdes en los extremos del puente, busca conferir mayor visibilidad al cruce y ofrecer una respuesta a la cuestión de la inseguridad. Se propone también una nueva materialidad para los bordes del puente, que suma de este modo un atractivo visual a través de un efecto de luz reflejada y color, perceptible desde la distancia. Se cumple así con otro de los puntos destacados de las bases, que sugería responder a las “inclemencias del tiempo”. Por otro lado, el Fallo del Jurado destacó que el proyecto “reconoce y potencia la belleza de la naturaleza imperfecta del puente actual”, y “trabaja y resalta la memoria del puente existente en una suerte de ‘arqueología industrial’”.

Uno de los dos proyectos que obtuvieron el Segundo Premio (ex aequo), propone extender el puente hacia la entrada de CU, por arriba de una de las bajadas de la autopista Güiraldes y la conexión con la autopista Cantilo (Figura 13). Éste es seguramente el punto más conflictivo del puente actual, y uno de los principales factores que disuaden a quienes podrían llegar a CU en bicicleta o caminando, y no lo hacen porque consideran –con razón– que este cruce vial no es seguro. Esta intervención demandaría acciones proyectuales que están implícitas en la propuesta. Para lograr la altura suficiente que exige el gálibo de las autopistas, es necesario subir de algún modo la altura del extremo noreste del puente. Aunque esto no esté debidamente documentado –y quizás haya sido una de las debilidades del trabajo–, no sería difícil alterar el puente existente para logra este cometido. El Fallo del Jurado enfatizó en este proyecto como se resuelve “el tema propuesto de una forma contundente”, y se logra “una conexión eficiente con Ciudad Universitaria”. También se pondera la sugerencia de “un sistema de referencia mediante el cual elementos del puente puedan ser incorporados en el parque y viceversa”, con el fin de reforzar la continuidad entre ambos ámbitos.

El otro proyecto empatado en el Segundo Premio plantea quizás la intervención que demandaría menos inversión, y a la vez sería la más radical. Se propone incluir semáforos y pasos para peatones y ciclistas en el nivel 0,00, y transformar de este modo a las “autopistas urbanas” –término que de por sí ya es un oxímoron– en avenidas (Figura 14). En la misma línea, se proyecta incluir –y priorizar– el paso de peatones y ciclistas en el puente que conecta la Av. Figueroa Alcorta a la altura de Echeverría con Güiraldes y cruza sobre el conjunto Lugones-vías del FFCC-Cantilo, que en la actualidad no contempla siquiera una vereda peatonal y donde está prohibido el cruce en bicicleta. La transformación de este puente, como se demuestra mediante fotomontajes muy sugerentes, sería categórica. En este sentido, ésta es la propuesta que más fehacientemente cumple con la consigna de las bases que exhortaba a “civilizar” las autopistas. Con este fin, también se incorporan carriles exclusivos para Metrobus (BRT), mobiliario y equipamiento urbano. El punto débil del proyecto, destacado por el Jurado, es la indeterminación en el cruce a nivel por las vías del ferrocarril, para el que no se plantean soluciones. No obstante, el Jurado también pondera que la propuesta “propone un debate pendiente en la sociedad –ya planteado en otras– acerca de la vigencia y la necesidad de las autopistas de penetración en la ciudad”; y observa que un proyecto de esta naturaleza requeriría “operaciones previas”, y “un alto grado de consenso político”.

Transformaciones recientes en los accesos y la circulación a CU, 2015

Posteriormente al Concurso-Taller para estudiantes, y junto con la construcción de la nueva estación de ferrocarril Ciudad Universitaria, se llevaron a cabo obras de remodelación de la red circulatoria de la CU, mediante un convenio entre la UBA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), entre enero y julio del 2015. Aunque no sea el tema central de este artículo, la planificación y el cronograma del proyecto merecen un comentario. Las obras comenzaron junto con el inicio del ciclo lectivo. La circulación interna estuvo interrumpida en distintos tramos durante unos seis meses. No existió una instancia de participación de los actores involucrados: la comunidad académica. Resulta paradójico que en el ámbito donde se imparte la educación superior, un proceso de mejoras se lleve a cabo de este modo. En este sentido, no puede sino llamar la atención el apuro por concluir antes de las elecciones municipales. Las obras debieron haberse llevado a cabo luego de un proceso de debate y en época de vacaciones.

Previamente al inicio de las reformas, había serios problemas de acceso y circulación interna. En cuanto a lo primero, –y como consecuencia de una lógica que prioriza el control de los accesos y la seguridad, en detrimento de la accesibilidad– cabe destacar que aunque existan en CU seis puntos de acceso, sólo dos estaban habilitados antes de las obras, y solamente tres ahora. Los dos accesos viales que ya funcionaban son: 1) el principal, sobre Güiraldes frente al acceso a Parque Norte; y 2) el que está sobre la colectora que da acceso a Cantilo; ambos hacia el sudeste. Los accesos restantes –que estaban deshabilitados– son los que se ubican: 1) frente al pabellón I (FCEN), 150 metros al norte de la entrada principal; 2) sobre Güiraldes, 320 metros al norte del acceso principal, casi en el límite con el Parque de la Memoria, que brinda acceso al pabellón de Industrias, al nuevo edificio del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias y a los pabellones II y III, sin tener que pasar delante del pabellón I; 3) sobre Cantilo, a la altura del complejo de edificios del campo de deportes –en este caso, se permitía con intermitencias el acceso a peatones y ciclistas– y; 4) en el noroeste, vinculado a una calle que desemboca en la rotonda ubicada en el extremo norte del puente Labruna.

Este esquema de accesos era la causa principal de muchos de los problemas de circulación interna Todos los flujos se canalizaban por escasos puntos y creaban desgaste en la vialidad, congestión e inseguridad. De los dos accesos habilitados, sólo el principal, sobre Güiraldes, canalizaba la gran mayoría del tránsito, mientras que el otro, sobre la colectora de Cantilo, solamente era utilizado por algunos autos. Los usuarios que accedían desde el norte tenían que transitar un sobre recorrido, que sumaba congestión innecesariamente (Figura 15).

La principal intervención –y el aspecto más positivo de las reformas– consistió en la separación del transporte público del privado, sin cruces, tanto en el acceso a CU como en la circulación interna. La entrada principal, sobre Güiraldes, se reserva para el acceso exclusivo de colectivos. Para los automóviles particulares, se rehabilitaron el acceso vehicular ubicado unos 320 metros al norte del acceso principal, y el del extremo noroeste (Figura 16).

En el reordenamiento de la circulación interna, el transporte público usa el mismo circuito que usaba antes de las reformas con cambios menores: antes circulaba por una vialidad que compartía con autos particulares delante de los pabellones II y III, al final de la cual concluían los recorridos de los colectivos. Los recorridos de retorno se iniciaban a lo largo de la calle que bordea las canchas de futbol frente a los pabellones II y III. Esta calle también era usada por los autos particulares para salir de CU en cualquier dirección, ya que el acceso del extremo oeste, que sirve para todos los destinos al norte de CU, no estaba habilitado.

Lo llamativo es que en la diferenciación de flujos, se priorizó el transporte privado: la calle que pasa directamente delante de los pabellones queda dedicada exclusivamente para autos particulares, conformada por un par vial de ida y vuelta. Las dos calles de este par vial tienen un ancho de un solo carril, lo cual parece insuficiente, especialmente en los accesos a los pabellones donde se dan situaciones de descensos de pasajeros de autos conducidos por otros y la detención frena a todos los autos posteriores. Adicionalmente, a lo largo de la calle de retorno se ubicaron espacios para estacionamiento perpendiculares que crean otra situación de conflicto por las demoras generadas por autos que maniobran para estacionar.

No se plantearon cambios en cuanto a la activación de los potenciales ejes de circulación ribereña, detrás de los pabellones principales. Ésta es otra de las grandes asignaturas pendientes del predio. Una transformación en este sentido cambiaría profundamente el uso y la apropiación de los usuarios de CU, para quienes en la actualidad la cercanía del río pasa prácticamente desapercibida. Una ciclovía que conecte Costanera Norte con el frente ribereño del Parque de los Niños, entre los pabellones y la Reserva Ecólogica, no sólo sería una gran adición para la accesibilidad de CU, sino que se transformaría rápidamente en un circuito recreativo preferido.

Fuente: Francisco Ortiz

.

La reubicación del estacionamiento –la mayor parte en una playa construida sobre los cimientos abandonados del pabellón IV– no resuelve el problema de fondo: la alta tasa de acceso a CU en automóvil particular. En los momentos de mayor afluencia, se pueden ver autos estacionados irregularmente en todas partes, especialmente en la calle hacia el acceso NO.

Con respecto a los colectivos, se han mejorado las condiciones de espera de los pasajeros. Se rehicieron por completo los refugios y se agregó señalización, información, iluminación y mobiliario. Las veredas fueron rehechas, y se renovó la parquización del eje central.

Finalmente, y en cuanto a nuestro interés principal en este artículo, se incorporaron ciclovías, y se organizó un pequeño espacio para estacionamiento de bicicletas en el Pabellón III, con aproximadamente 140 lugares –frente al océano de autos estacionados que domina el paisaje frente a los pabellones II y III (Figura 17). No se mejoraron en ningún sentido las condiciones precarias de acceso para ciclistas en la entrada principal en el sudeste. Sólo hubo un módico avance en el acceso noroeste.

Algunas conclusiones de cierre

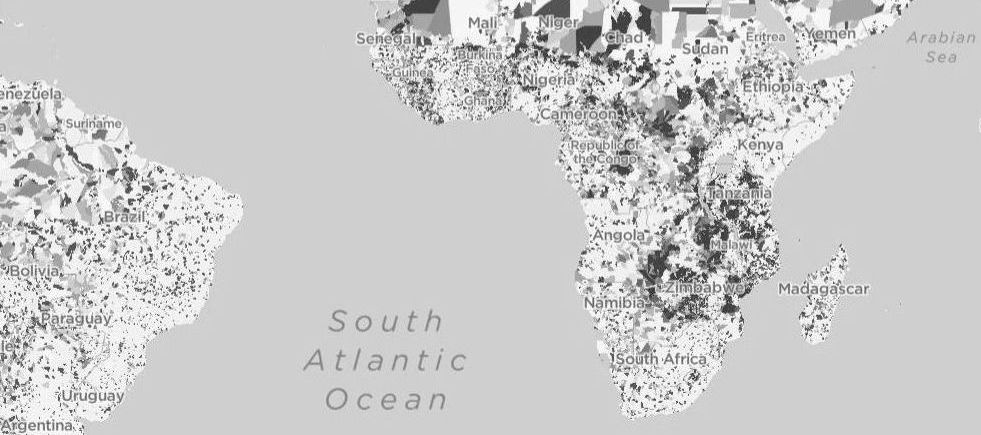

CU ocupa un lugar privilegiado y estratégico de Buenos Aires, tiene una gran extensión de tierra (aproximadamente 55 hectáreas, sin contabilizar la península de la reserva ecológica norte) sobre la costa del Rio de la Plata en el corredor norte, una de las principales direcciones de acceso a la ciudad. Y es, tal vez, uno de los ejemplos más paradigmáticos del patrón de aislamiento y desconexión de la costa de Buenos Aires. A su vez, CU potencialmente podría ser uno de los principales generadores de viajes en modos no motorizados, condición que jamás ha sido debidamente reconocida por quienes tienen a su cargo gestionar mejoras en su accesibilidad.

La calidad del recorrido que ciclistas y peatones deben transitar desde el puente S. Ortiz hasta el acceso a CU –la mejor opción disponible hasta hoy– es disuasoria: se debe subir un puente mal iluminado y que no drena el agua cuando llueve, atravesar calles con transito rápido y mal señalizadas sin ninguna prioridad para movimientos en modos no motorizados, veredas en mal estado, y con escasa iluminación y protección. Para acceder a pie a este puente desde la trama urbana se debe atravesar otra vía rápida, la avenida Figueroa Alcorta, cuya semaforización favorece el tránsito rápido de autos, a tal punto que el peatón debe solicitar señal para cruzar.

La opción desde el norte, el puente Labruna, es igualmente poco atractiva. Es un puente para modos automotores al que se le añadió una senda-rampa inadecuada para peatones y ciclistas. Es estrecha, no permite el cruce de un ciclista y un peatón en sentido contrario. Sus extremos también son inhóspitos y no están preparados para ciclistas y peatones. Del lado de River se debe cruzar una calle rápida y sin semáforo que une Udaondo con Lugones, una de las autopistas de mayor tránsito de la ciudad; y del lado de CU, luego de descender por una rampa aún más estrecha que la senda del puente, se llega a otra cuya superficie de rodado se encuentra en muy mal estado de conservación, y sin ningún control social en la zona. Adicionalmente, para acceder se debe ingresar por un portón en la zona de deportes de la UBA, cerrado al tránsito automotor, que no siempre está abierto para bicicletas o peatones. La única mejora limitada, a partir de las obras recientes, es para quienes no tienen que cruzar el puente Labruna –quienes acceden desde el norte por la costa de Vicente López, en otro camino potencialmente muy atractivo para ciclistas–, en la reapertura del acceso en el extremo noroeste del predio, se incluyó la construcción de una ciclovía que continúa en la banquina de Cantilo. La única opción que existía antes de que se habilitara este acceso implicaba tener que atravesar un bajo puente, señalizado como ciclovía, cuya altura obliga a inclinar la cabeza (ver Figura 18).

Por último, la otra dirección desde la que se puede acceder a CU es la Av. Costanera Rafael Obligado. Tiene infraestructura recientemente mejorada para la bicicleta a lo largo del río, pero acceder a ella es difícil. Es una pieza aislada, no cuenta con nexos transversales que la vinculen a la trama urbana. La Av. Obligado sigue siendo una vía de alta velocidad a pesar de las intervenciones recientes que buscaban desviar el tránsito rápido hacia el par Lugones/Cantilo. La intervención amplió la capacidad vial y reemplazó algunos semáforos con rotondas, lo cual facilitó la circulación a mayor velocidad, en desmedro de los modos no motorizados.

Si bien las transformaciones recientes mejoraron en varios aspectos la movilidad interna y el acceso a CU, principalmente a partir de la construcción de la estación de ferrocarril Ciudad Universitaria y el ordenamiento de los circuitos de circulación, mediante la separación de colectivos y autos particulares, se ha perdido una gran oportunidad que podría transformar radicalmente la llegada a CU.

Para lograr este cometido es fundamental encarar obras cuyo objetivo específico sea mejorar el acceso de modos no motorizados a CU. En este sentido, sería primordial que se recupere la calle continuación de Saenz Valiente, usurpada por el Club Atlético River Plate, que conectaría en forma directa a la ciclovía de Figueroa Alcorta con el acceso de la nueva estación de tren Ciudad Universitaria, cuyo puente debería extenderse para cruzar Lugones (actualmente sólo cruza Cantilo) (Figura 19). Ciudad Universitaria podría convertirse en uno de los lugares más atractivos e interesantes de la ciudad, con otros usos (residenciales, comerciales, culturales, recreativos), más allá de su actual monofuncionalidad, y la evidente subutilización de su ubicación favorecida.

Si se habilitara un acceso franco desde Figueroa Alcorta, conectado directamente con la nueva estación de tren Ciudad Universitaria y los Pabellones II y III, ésta sería la entrada principal a CU, especialmente para peatones y ciclistas. En ese caso, el Puente S. Ortiz, serviría principalmente para llegar a los parques ribereños y al Pabellon I. Mientras tanto –y nada hace pensar que esto podría cambiar en el corto o mediano plazo– este pasaje sigue siendo el mejor punto de acceso para medios no motorizados a CU. Por este motivo, las autoridades del GCBA y las de las UBA harían bien si miraran con atención los resultados del Concurso-Taller para estudiantes y recogieran algunas de las ideas, que podrían no sólo mejorar ya mismo la accesibilidad de CU, sino también contribuirían a fortalecer, en un modo más general, la actual débil conexión de la ciudad con su borde costero.

DK y FO

Daniel Kozak es Arquitecto (UBA) y Doctor en Arquitectura y Urbanismo (Oxford Brookes University). Investigador Adjunto del Conicet en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET). Profesor Adjunto FADU-UBA. Profesor Invitado UTDT. Profesor Asociado Washington University in St. Louis. Investigador Visitante Columbia University.

Francisco Ortiz es Arquitecto (FADU-UBA, 1993) y planificador urbano (MIT, 1998). Docente de Planificación Urbana, Cátedra Garay, FADU-UBA, integrante del Centro de Estudios de Transporte del Área Metropolitana (CETAM), FADU-UBA. Consultor independiente en transporte y planeamiento urbano.

Ganadores del Concurso Nacional de Ideas y Taller para estudiantes de arquitectura, “Un pasaje una ciudad”: 1er Premio: Marcos Altgelt y Segundo Denegri (Tutora: Arqta. Constanza Nuñez); 2do Premio ex aequo: Rodrigo Di Cesare, Ignacio Di Gilio, Lautaro Vogel y Emir Zuain (Tutor: Arq. Juan C. Etulain); y 2do Premio ex aequo: Gabriel Safranchik, Javier Deyheralde, Fabián Dejtiar y Santiago Trivilino, Ailén Aljadeff (Tutora: Arqta. Ludmila Crippa).

Para una lectura completa de los trabajos premiados, incluyendo aquellos que obtuvieron menciones, así como el fallo del jurado y las bases del concurso, ver la web de la Sociedad Central de Arquitectos.

Referencias bibliográficas:

BORTHAGARAY, A. (2009) Ganar la calle! Compartir sin dividir. Buenos Aires: Infinito.

_____________ (2015) Una nueva estación de tren, apenas un primer paso. En: Diario Clarín, 25/03/2015.

JAIMES, P. (2009) La Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, 1958 -2009, mimeo.Fraser, V. (2000) Building the New World: Studies in the Modern Architecture of Latin America, 1930-1960. London: Verso.GENTILE, E. (2004) Ciudad Universitaria. En: Liernur y Aliata (eds.)l “Diccionario de Arquitectura en la Argentina. Estilos, obras, biografías, instituciones, ciudades”. Clarín Arquitectura, pp. 83-88.LEJEUNE, J. F. (2005) “Dreams of Order: Utopia, Cruelty, and Modernity”. En: Lejeune, J. F., ed. Cruelty and Utopia: Cities and Landscapes of Latin America. Princeton, N.J.: Princeton Architectural Press, pp. 30-49.ROTUNNO, C. Y DÍAZ DE GUIJARRO, E. eds (2003) La construcción de lo posible: la Universidad de Buenos Aires de 1955 a 1966. Buenos Aires: Libros del Zorzal.SCA, FAIVRE, M. Y KOZAK, D. (2014) Bases para el Concurso-Taller para Estudiantes de Arquitectura: ‘Un pasaje una ciudad. Propuestas para superar límites a la movilidad saludable entre la costa, la Ciudad Universitaria y la ciudad a la altura de la estación Scalabrini Ortiz’. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos (SCA).TERCCO, M. (2010) “Terquedad de la no-Ciudad Universitaria”. En: Café de las ciudades. Revista digital. Vol. 90 (abril).VARAS, A. (1997) Buenos Aires Metropolis. Cambridge, MA: LAMUR – GSD – FADU.