En primer lugar, agradezco profundamente al COALAR, The Council on Australia Latin America Relations y Planning Institute of Australia, PIA, la oportunidad que me ha brindado para ser partícipe de este intercambio bilateral. Agradezco a mis compañeros de ruta, con los que he compartido y vivido estas experiencias y nuevas visiones sobre el urbanismo, la planificación, la academia, los estados y los diversos actores que contribuyen ideológica y materialmente con la construcción de las metrópolis.

El paso fugaz pero intenso, por tres ciudades del continente oceánico, Sídney, Melbourne y Canberra, permite conceptualizar una nueva estructura de pensamiento que yace en la posibilidad de revisar el rol de los Estados, las instituciones que gobiernan y administran los territorios y los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de su población. Asimismo, se presenta la oportunidad de replantear la importancia de la planificación como instrumento para definir políticas, introducir proyecciones, encausar un abordaje prospectivo y diseñar líneas de acción programáticas diversas, revirtiendo los paradigmas más usuales que se asocian a la temporalidad de las intervenciones, los recursos y las ideologías de los gobiernos que las conducen.

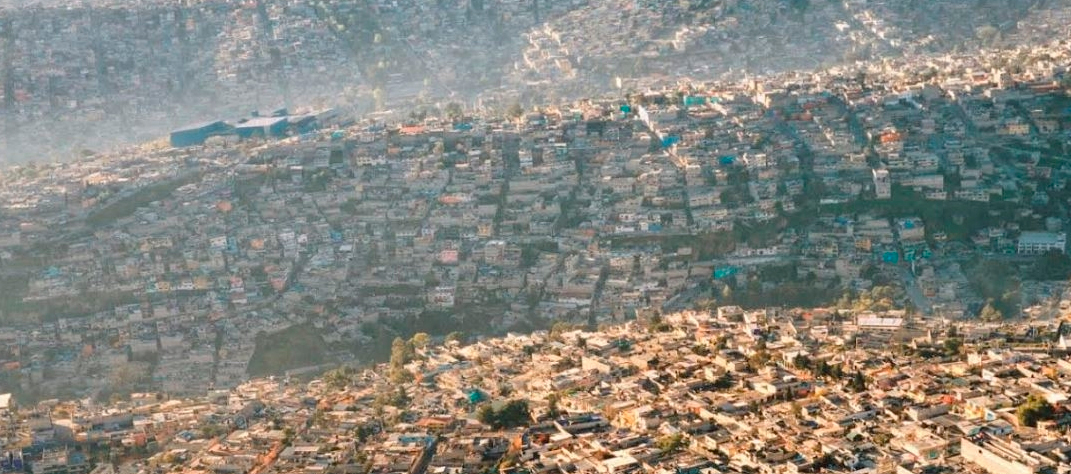

En esta oportunidad, se pretende alcanzar un marco de análisis comparativo desde el cual comprender ambos modelos de desarrollo y crecimiento socio-económico, basando la interpretación sobre el posicionamiento, injerencia u omisión de la planificación como soporte de transformación espacial. Se abordarán sintéticamente las diferencias y similitudes existentes en ambos países, haciendo hincapié en el papel que ocupa la planificación en la definición de la inversión, el rol del Estado en el proceso de diseño de políticas, y el accionar de los gobiernos en la definición contemporánea de acuerdos que reflejen intervenciones público-privadas. Los paradigmas de desarrollo, tanto de Australia como Argentina, pueden compararse, analizarse, contrastarse y hasta servir uno a otro, a la vez, como lección y aprendizaje. En el imaginario argentino siempre latióla ilusión de referir el modelo de desarrollo y crecimiento al estilo australiano. En ese sentido, vale la pena preguntarse por qué esto no ha sido posible, o bien en qué medida o en qué momento se han distanciado estos rumbos paralelos.

Revisando la historia, la primera instancia comparativa podría asociarse al desempeño de ambos países en la comercialización internacional de producciones agrícolas, en especial las vinculaciones comerciales con el estado británico, principal importador. Superando las instancias relativas de la geografía, condiciones naturales e intrínsecas de cada país, el paralelismo ha ido evolucionando hasta alcanzar una visión comprensiva y, en ese sentido, más amplia y más compleja que supone revisar las estructuras institucionales, especialmente la organización federal de ambos estados, el presidencialismo argentino y el régimen parlamentario australiano, las cualidades y formas constitutivas de la administración pública, los sistemas de salud y educación, las políticas socio-demográficas y la inserción de ambos países en el mercado internacional.

Sin ser objeto de este relato, pero habida cuenta de esclarecer la comparación, se debería indagar aún más a lo largo de la historia cuáles han sido desde el punto de vista económico la concepción de las políticas macro y microeconómicas y el posicionamiento de ambos países en los mercados regionales. Actualmente se presentan el MERCOSUR para el caso de Argentina y las transacciones comerciales de Australia con los mercados asiáticos, especialmente con China, Singapur, Tailandia, Corea, pero también con Nueva Zelanda y recientemente con Chile. Así también, sería importante profundizar el análisis sobre el rol que ha tenido el Estado en la definición de políticas sociales: educación, salud, hábitat y vivienda, entre otros.

Cuando hasta los años ´30 se destacaban años de afinidad y similitud, el golpe de estado de 1930 produjo una interrupción al período de acumulación sostenida, como también de estabilidad institucional y política que venía construyendo el Estado argentino. Sucesivamente, en 1966, con la intervención de las universidades nacionales se desmanteló el sistema nacional de ciencia y tecnología, y posteriormente, con el golpe de 1976 fue devastado el modelo de desarrollo industrial y las redes instaladas y emergentes en diversos sectores de la economía, especialmente en tecnología y electrónica. En contraposición a esta foto que caracterizaba a Argentina, Australia logró instalar un ritmo de inversión sostenida e incremental en desarrollo social e infraestructuras y afianzar el diseño de medidas de crecimiento económico que permitieron fortalecer entre otras cosas, el sistema educativo e investigación, considerándolo actualmente como el segundo componente de aporte al PBI (exportación de conocimiento). Por otra parte, las claras reglas de juego dirigidas a los agentes económicos han permitido revertir los ciclos de inestabilidad económica, a diferencia de la situación que puso en jaque a la Argentina a partir del año 2001, tras la crisis instaurada por la implementación de las políticas económicas neoliberales originadas en el Consenso de Washington, políticas que sedujeron ampliamente a los gobernantes argentinos en la década del ´90.

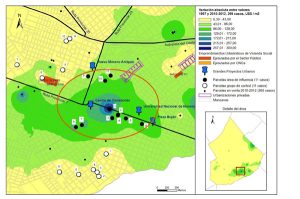

Recuperando el camino de similitudes, puede decirse que en Argentina desde esta última década se ha vuelto a contar con un Estado activo y proactivo, abocado a recuperar la economía, a revertir los altos índices de desempleo, y ocupado en dar soluciones operativas y pragmáticas a necesidades históricamente postergadas. Se destaca en este aspecto el incremento sostenido en el gasto social, destinado básicamente a educación, salud, seguridad previsional y asistencia a los sectores de menores ingresos, obras de infraestructura (energía, servicios sanitarios, vialidades) y programas de hábitat y vivienda. El modelo de desarrollo (nacional y popular) ha vuelto a centrarse en los ciudadanos como sujetos de derechos, por sobre los jaleos de los mercados de capitales.

En este sentido se impuso en esta década la revisión, modificación y ampliación de las garantías constitucionales, la actualización de la legislación vigente, que permitirían brindar al pueblo, independientemente de las administraciones de turno y de los niveles de gobierno imperantes (nacional, provincial o municipal), respuestas a las necesidades de todos y cada uno de los 40 millones de argentinos. Las luchas por la conquista de derechos han sido eternas y lo siguen siendo hoy en día, pero se presenta un escenario de prosperidad para atender esas demandas y necesidades. Así, en Argentina será la evolución futura la que confirme la consistencia de estas políticas, que actualmente exigen amplias consideraciones, nuevas focalizaciones y aumento en la complejidad del diseño de políticas y aun en su implementación, a fin de dar cuenta de las particularidades y especificidades de los habitantes. Cada ciudadano reconoce sus derechos constitucionales a la hora de trascender su pensar, sentir, vivir y especialmente elegir su representatividad en el gobierno.

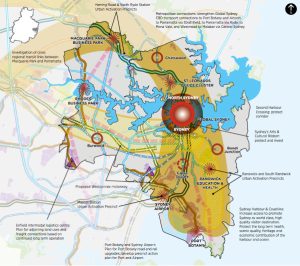

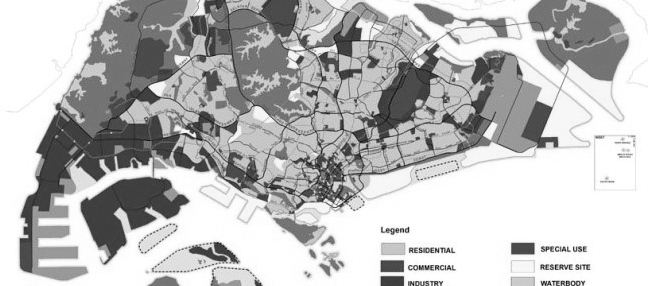

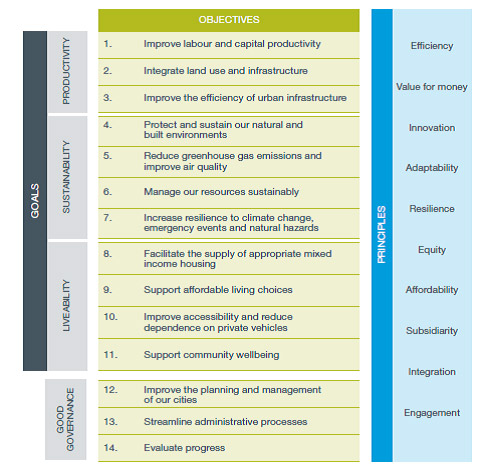

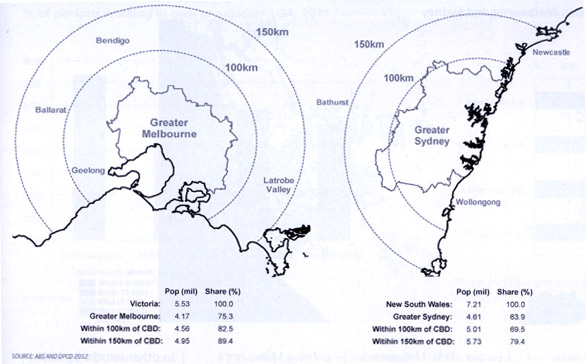

En Australia, los modelos de desarrollo atienden escenarios tendenciales a 20 años; tales son los casos de Sídney 2036 y Melbourne 2030. Existe un compromiso muy acentuado con la planificación, por parte del gobierno nacional, para la definición de ciertas metas, y objetivos cuali y cuantitativos que van marcando el rumbo de los gobiernos federales y locales.

Una vez pautadas las grandes metas, productividad, desarrollo sustentable y condiciones de habitabilidad, existe un eje transversal que le da sustento a la implementación de las mismas: “buen gobierno”, vale decir instituciones capaces de llevar adelante ese proceso. La lógica público-privado funciona de manera coordinada y articulada, mejorando los procesos de toma de decisión, gestión y evaluación de procesos.

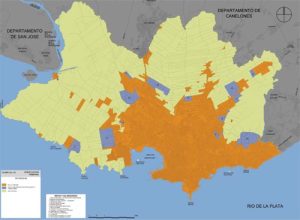

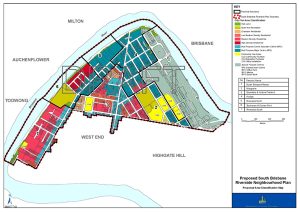

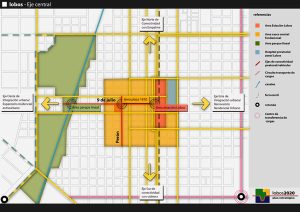

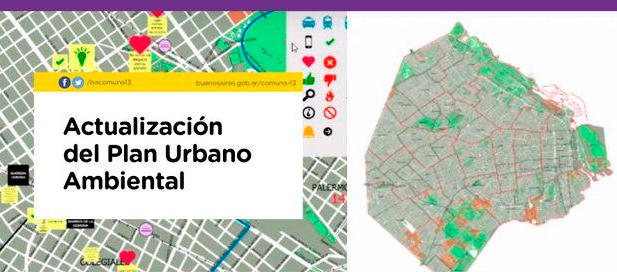

En Argentina, el Plan Estratégico Territorial atiende un escenario hacia el 2016. Con muchas diferencias (según las provincias) han logrado instalarse los planes como instrumento de gobierno. Cabe preguntarse aquí, por qué en Australia pueden proyectarse políticas territoriales con mayor longevidad, que logran implementarse y continuar en el tiempo.

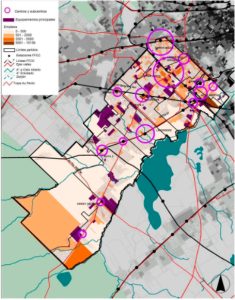

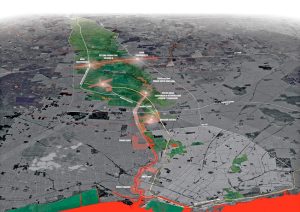

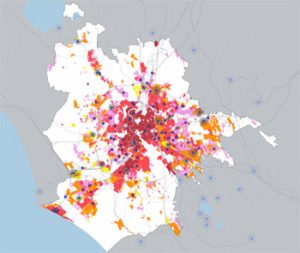

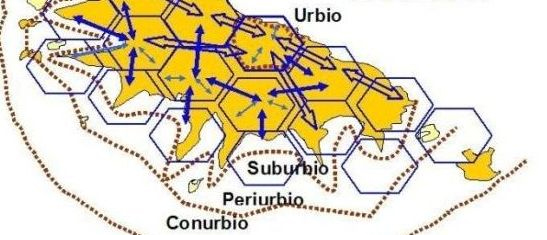

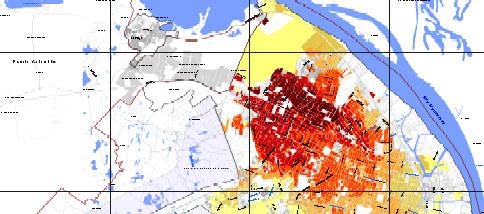

Analizando los planes de las ciudades correspondientes a los Estados de New South Wales (Sídney y Canberra) y Victoria (Melbourne), se destaca la institucionalidad del plan como instrumento de ordenamiento y diseño de políticas. La definición del crecimiento de las ciudades ha sido el principal debate.

Metropolitan Plan Strategy. A Vision of Victoria, November 2012

En estos planes, vale la pena preguntarse cómo imaginan el futuro de las ciudades, como proyectan el crecimiento demográfico, en términos de densidad-compacidad-extensión, la interconexión de los centros, las distancias entre los mismos, la red de interconexiones, el posicionamiento de las ciudades del futuro y, especialmente, sobre que supuestos se apoya el desarrollo económico y productivo de estas urbes. Es meritorio señalar en la misma dirección cuales son los modelos de aproximación utilizados para superar y reemplazar las tecnologías vigentes, básicamente en redes de infraestructura y transporte. El papel que juegan las ciudades, en la amplitud de sus mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, se ha convertido en una estrategia de desarrollo sine qua non.

Último pero no menos importante, vale la pena estudiar los mecanismos o dispositivos institucionales bajo los cuales los planes trascienden los cambios gubernamentales y siguen en pie, velando los propósitos iniciales. Aunque a menudo deban revertirse las tácticas de su implementación, la estrategia se sostiene.

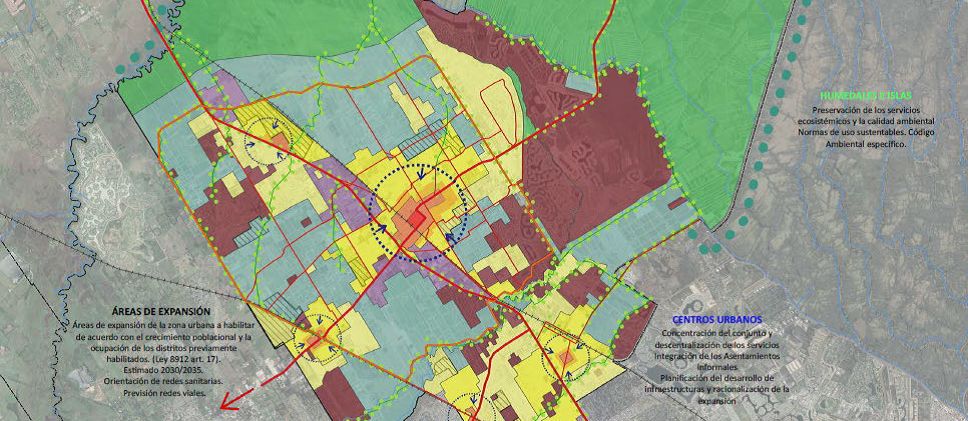

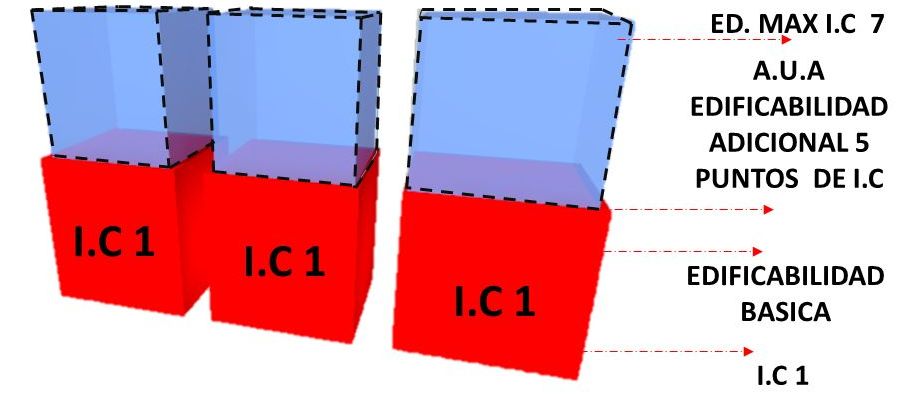

En el caso argentino, se debe revisar la historia de la planificación, para rescatar los logros y visualizar las causas por las cuales los planes han sido postergados desde los años ´70. Se deben validar las metodologías propuestas, reposicionar los territorios con un abordaje integral, definir los instrumentos y herramientas que permitirán la puesta en marcha de los planes y fortalecer los mecanismos participativos. Al fin de cuentas es la ciudadanía quien valida un plan y le da vigencia en la agenda pública. Se debe volver a pensar los territorios con la complejidad de nuestros días.

Australia nos presenta un escenario promisorio en ese aspecto, posicionando a la planificación como un instrumento fundamental en la definición de políticas públicas y regulación de intervenciones privadas. Se demuestra en la supervivencia de una estructura burocrática profesionalizada, en la posibilidad de contar con un Estado que ejerce funciones asociadas al desarrollo económico, urbano y territorial, como la formulación de grandes lineamientos y proyectos urbanos y asimismo en la implementación de políticas de transporte, hábitat y vivienda, en asociación con grandes empresas o consultoras tales como SGS Economics and Planning (lineamientos), URBIS, Hansen Partnership (proyectos urbanos y espacio público) y Housing Choices (conjuntos habitacionales), entre otras.

Es quizás en este punto donde es necesario profundizar el debate y la constitución de una agenda pública que revierta las cuestiones emergentes con una planificación sólida y responsable, que permita posicionar a las sociedades de ambos países a partir de sus políticas de largo plazo en materia de desarrollo e inserción internacional. En este caso, podría ser materia de debate el rol del Estado, y las cosas de las que se ocupa y de las que se debiera ocupar. Se podría dar un largo debate sobre la acumulación o pérdida de poder relativo que supone esta aparente descentralización o derivación de competencias. Lo cierto es que los grandes lineamientos de los planes se han cumplido y el debate actual permite reformular los puntos de llegada, sobre la base de técnicas y tecnologías innovadoras que incrementan la complejidad de las respuestas de un estado presente y activo.

Quedan lecciones aprendidas y muchas por aprehender, reflexiones trascendentes e imágenes en la retina, para seguir buscando opciones que permitan arraigar los fundamentos de la planificación en Argentina, con modelos que perduren y trasciendan y que a su vez construyan escenarios de cambio y perdurabilidad en el tiempo.

Ambos territorios han sido analizados bajo la misma lupa: la óptica de transformación de las últimas décadas, buscando esclarecer el posicionamiento y accionar futuro para el desarrollo de las ciudades. Es sobre la base de estas convergencias y divergencias que se encuentra el punto de partida para impartir el cambio. Sin lugar a dudas, aprender de las diferencias permitirá construir nuevas miradas y oportunidades, para así capitalizar la revisión de los modelos e intervenciones sobre las que trabajaremos a futuro en nuestros territorios.

CL

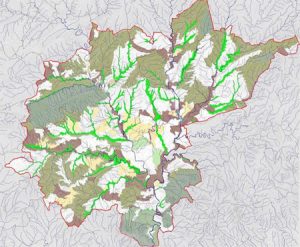

La autora es Arquitecta y Urbanista (UBA). Especialista en Desarrollo Urbano y Territorial – CEDEP. Se desempeña como Coordinadora Técnica General del Programa de Manejo Urbano Ambiental Sostenible de la Cuenca del Río Reconquista (PMUAS – AR-T-1083) para el Ministerio de Infraestructura GPBA. Es docente de Planificación Urbana, Cátedra Garay – FADU | UBA. Desarrolló el Posgrado en Urbanización de Villas y Asentamientos en IHS | Rotterdam (Holanda). Cursó la Maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés.

De su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 78 | Política de las ciudades (I)

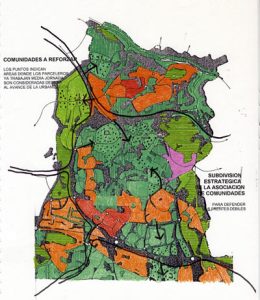

¿Estado ausente o protagónico? | Villas y asentamientos de la Región Metropolitana de Buenos Aires | María Cecilia Larivera

Ver el Plan Metropolitano para Sídney 2036 y el Plan de Crecimiento Sostenible Melbourne 2030.

Ver los sitios en la Web de SGS Economics and Planning, Hansen Partnership y Housing Choices

Sobre Australia, ver también en este número la nota de Celina Caporossi con Carola Inés Posic, y el protocolo de diseño urbano para las ciudades de Australia y las notas de Mario L. Tercco, MC, Carmelo Ricot y Celina Caporossi con Carola I. Posic en el número 126 de café de las ciudades.

Sobre el Plan Estratégico Territorial argentino, ver los avances en el sitio Web de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Ver también en café de las ciudades:

Número 66 | Planes y Política de las Ciudades (II)

El Plan Estratégico Territorial y la construcción de la Argentina deseada | La búsqueda de consensos para el despliegue territorial de la inversión pública | Marcelo Corti