¿De qué se trataba?

Luego de la II Conferencia de las Naciones Unidas por el Hábitat (Estambul, 1996) se decidió organizar cada dos años fórums urbanos mundiales (WUF, en inglés) en los que los diferentes actores de la ciudad se reúnen para intercambiar experiencias de la manera más amplia posible y sin que ello obligue a conclusiones que sean vinculantes para el sistema de las Naciones Unidas.

La obligatoriedad del cumplimiento de las conclusiones siempre es un asunto delicado en las naciones. La primera Conferencia de las Naciones Unidas por el Hábitat (Vancouver, 1976) sirvió para poner en la agenda mundial el tema del hábitat y la realidad de los barrios populares, asunto más complejo que el de la vivienda o la ciudad a secas. Los foros paralelos y no oficiales tuvieron una gran importancia. Fue allí donde las barriadas de Lima y Arequipa sirvieron de ejemplo al mundo entero de la importancia de las iniciativas populares en urbanizar y la potencia de las familias al edificar sus viviendas paso a paso. El inglés John Turner (“Libertad para Construir”) fue uno de los gurúes que allí sentó cátedra con ese ejemplo.

Hábitat II en Estambul significó un retroceso para ONU-Hábitat. Si bien se avanzó en dejar de hablar solamente de la vivienda y abarcar a las ciudades, la batalla de la sociedad civil y de varios países consistió en que se adopte claramente el derecho a la vivienda en la declaración final de la asamblea. Ello no se logró por la férrea oposición de varios países. Triunfó el Banco Mundial con la receta de de Soto en que todo se resolvería entregando títulos de propiedad para que los pobres accedan al crédito hipotecando su terreno. ONU-Hábitat –el propio organismo mundial– no goza hoy de los recursos de otras agencias de las Naciones Unidas, lo que es muy grave en un mundo en el cual 3,8 de los 7,3 billones de habitantes del planeta vive en ciudades. Como se sabe, más del 70% de la población de América Latina ya vive en sus ciudades.

El año 2016 se hará Hábitat III, la Tercera Conferencia de la ONU sobre la materia, en una ciudad aún a designar. Este séptimo foro tuvo en fijar los contenidos del próximo Hábitat III su telón de fondo. También lo fue el evaluar los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, compromiso adoptado por las naciones al año 2000 a alcanzar el año 2015. En lo que al medioambiente y en particular a las ciudades se refiere, los Objetivos del Milenio han ido mal desde el principio. La “Agenda del Desarrollo Mundial Post 2015” a ser adoptada en 2015 está en la agenda de las naciones y debiera estar en la de los peruanos y no sólo de los funcionarios peruanos a cargo.

Medellín y su gente

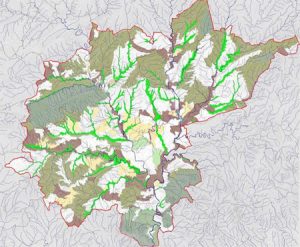

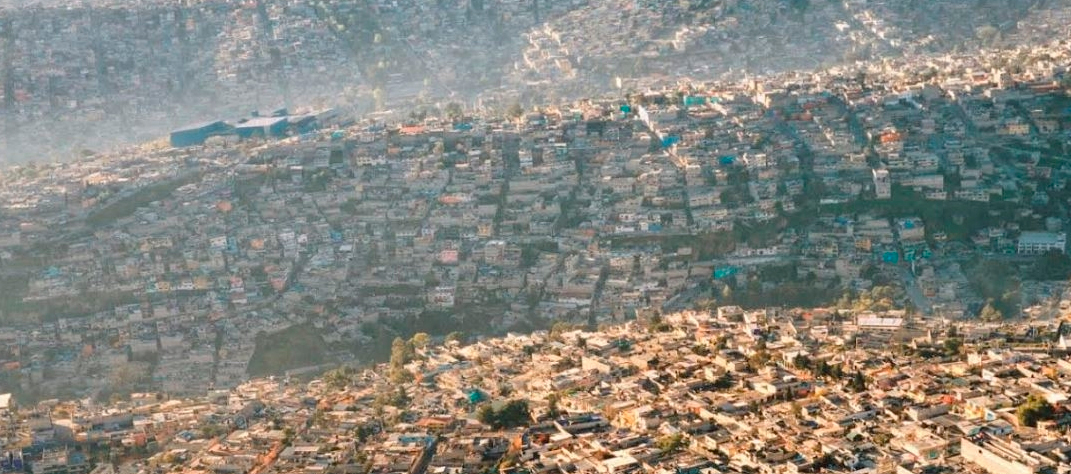

La modernidad de Medellín es apabullante para un peruano. Los profesionales y las burocracias colombianas son muy innovadoras en sus acciones. Lo caro y nuevo, por ejemplo, no ha sido construir el metro elevado sino los dos teleféricos no turísticos que conectan las partes bajas de Medellín con sus partes altas y de muy bajos ingresos (y de allí con los buses alimentadores), empezando a atender problemas de transporte en esas dos laderas. Se aprecia también que las torrenteras de Medellín, que traen el agua desde las alturas a la ciudad, no han sido entubadas y proporcionan anchas áreas aprovechadas ahora de muchas maneras.

La cortesía de las personas (¡y de los taxistas!), los modernos edificios, la seguridad reforzada en la ciudad y la organización en evento produjeron un clima favorable a que los 22.000 participantes (más de 12.000 provenientes de 136 países) se dedicaran a intercambiar ideas. ¡Gracias, Medellín!

En la Plaza Mayor de la ciudad se sitúan el Palacio de Exposiciones y el Centro de Exposiciones, amplísimos y equipados espacios que dieron cabida de manera holgada a los participantes. Más de 4.000 jóvenes voluntarios participaron en la traducción simultánea de más de 50 actividades al mismo tiempo, en la orientación al visitante, la seguridad, las emergencias de salud y, por cierto, en la atención de los dispensadores gratuitos de café, cremolada de café (¡deliciosa!) y de agua fría. La aseguradora SURA aseguró a todo participante extranjero contra riesgos dentro de las instalaciones del evento; el Metro de Medellín entregó tarjetas con pasajes gratis de metro y cable durante los días del Foro.

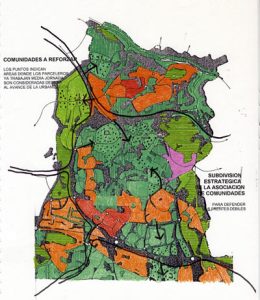

Pajarito: otro lado de la medalla

Arriba, donde termina el Metro-cable, empezó la visita organizada el domingo 6 por HIC, el CEHAP y organizaciones que trabajan con residentes del sector (la Fundación Social entre ellas). Se vienen edificando miles de departamentos de interés social y de interés prioritario (VIS y VIP, las últimas sin costo para las familias de muy bajos ingresos). Pero no hay tantas escuelas como niños, el hospital recién funciona hace un año y no se han diseñado los centros comerciales. Se trata de edificios-dormitorio en la típica “ciudad instantánea” de la periferia de la ciudad que, si bien tienen mejor diseño que en Chile, tienen poco de urbanismo. Ya se aprecian numerosos problemas sociales en familias que han sido desplazadas del centro de la ciudad –su medio de vida– hacia pequeños departamentos a los que no estaban acostumbrados en urbanizaciones que no conforman una verdadera ciudad. Como fue sugerido, se les traslada de una economía de subsistencia en el centro de la ciudad a una periferia del mercado, “pero sin mercado”. ¿Qué fue de la “ciudad productiva” de la que se habló tanto en 1996? El productivo negocio pertenece ahora a quienes quieren los contratos para seguir levantando edificios a costa de la zona rural que provee de agua y alimentos a la ciudad.

Otrosí: No había “gamines” en las calles ni drogadictos bajo los puentes de Medellín; cada taxista tenía su propia versión de cómo se hizo esta labor de “limpieza social” en vísperas del Fórum.

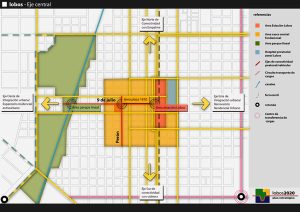

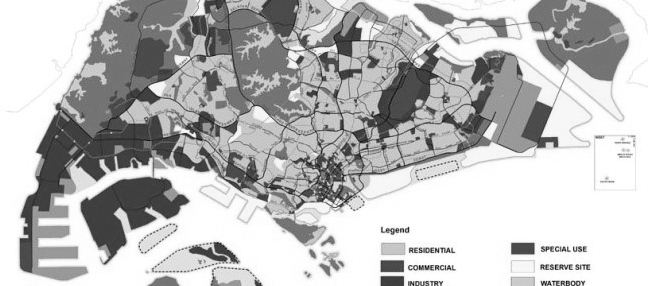

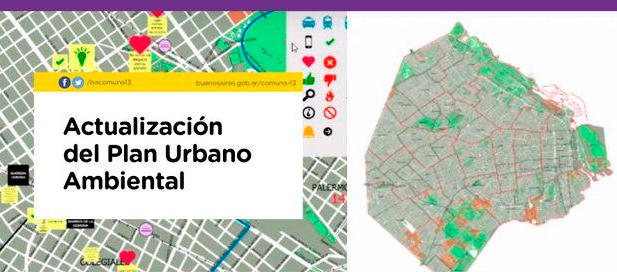

Medellín y su POT

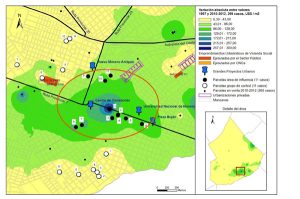

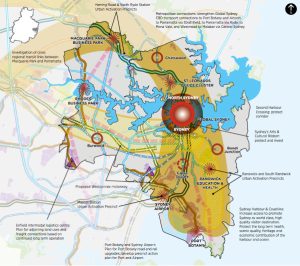

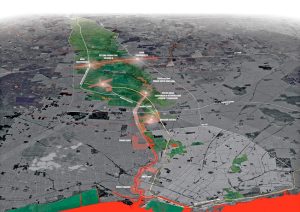

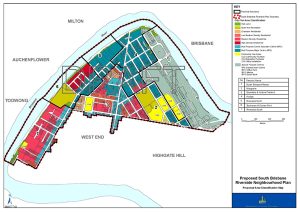

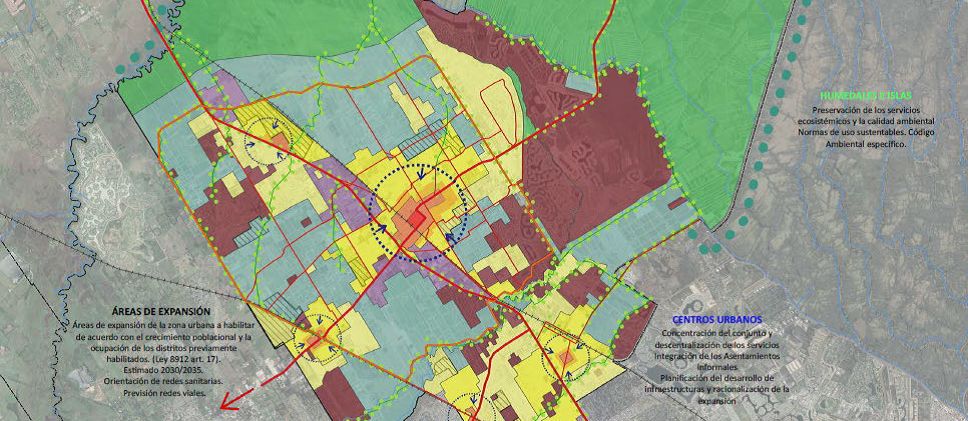

La legislación de muchos países (y la peruana) estatuyen que es obligatorio consultar los planes urbanos antes de aprobarlos. Para muchos eso es un odioso formalismo. Las grandes ciudades colombianas tienen una larga experiencia en discutir públicamente sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), el equivalente al Plan Urbano o al Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima, actualmente en elaboración. La discusión del Plan es mucho más que “quiero un parque en mi barrio”; se trata del destino de la ciudad, del modelo de ciudad. En el Perú se discute poco o nada sobre los grandes proyectos urbanos que hacen los presidentes (sin consultar con las municipalidades, por cierto) y las municipalidades. Peor aún es el caso de la discusión pública de las grandes alternativas de desarrollo de nuestras ciudades y el modelo de ciudad que oriente los grandes proyectos urbanos. Esto es muy grave, ya que las urbes peruanas han entrado en una nueva etapa de desarrollo y deben redefinirse sus tendencias futuras. Sin embargo, es patente que a puertas cerradas se discuten y acuerdan proyectos público-privados, eufemismo para enmascarar las iniciativas privadas que priman sobre las públicas y que tienen enorme impacto en la ciudad. Como ejemplo del nivel de la discusión pública sobre el modelo de ciudad, veamos lo que se señaló en Medellín por el “Foro social alternativo y popular”:

“Dos modelos de ciudad: La mayoría de procesos organizativos de distintas ciudades del país no se sienten identificados ni sus reivindicaciones recogidas en el foro de la ONU Hábitat porque, como lo expresa Carlos Velásquez, de la Mesa Interbarrial de Desconectados de Medellín, “En el Foro de la ONU se discute el modelo de ciudad para la venta de servicios, para el gran capital y el foro alternativo discute en función de tener ciudades de derechos y el mejoramiento de las condiciones de vida para todos” (semanariovoz.com).

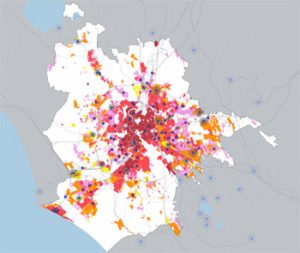

Varios asuntos de gran importancia para el Perú se han constatado en los diversos foros y reuniones de Medellín. Ellos son el punto de partida de los debates, más que su punto de llegada. El primero es la constatar que las ciudades cometen errores que ya eran conocidos en otras ciudades (el millón de lotes con vivienda en Sudáfrica). El segundo es que las políticas actuales no producen vivienda social en las magnitudes que requiere la demanda. El Perú está en el extremo de esta situación. Si se comparara la cantidad de viviendas producidas con apoyo de Techo Propio con el déficit existente, serían necesarios más de 60 años para cubrir el déficit, sin considerar el crecimiento de la demanda por aumento de la población.

En tercer lugar está la crítica a lo que se llama la “ciudad instantánea”, importantes mega proyectos que producen cientos o miles de viviendas en lotes o edificios y que devienen en estruendosos fracasos a la hora de habitarlos. El ejemplo de México, que ha producido (y pagado) cinco millones de viviendas que están desocupadas, produce pavor. El negocio reside en construirlas pero no en habitarlas, ya que se hace vivienda sin equipamientos o en áreas muy alejadas de la ciudad para quienes –precisamente– dependen de la cercanía a los servicios y las fuentes de empleo para sobrevivir. Luego está el reclamo unánime (aunque sea formal) de una mayor transparencia y participación de la ciudadanía en las decisiones sobre la ciudad. Por último, países como Brasil y Colombia, considerados exitosos en sus acciones en torno a la ciudad y a la vivienda, señalan que ellos se dotaron de instrumentos legales y financieros apropiados que han dado el marco para la producción del hábitat y de ciudades. Estos instrumentos son objeto de continua crítica y actualización.

Lecciones aprendidas: dos temas emergentes

Entre los profesionales y las autoridades se abren camino dos asuntos nuevos, que son vistos con mucho interés:

El primero de ellos consiste en revalorar la vivienda de alquiler. Una ciudad no funciona sobre la base de soñar que las familias más jóvenes y las familias más pobres deben tener una vivienda propia al empezar su vida productiva. El “sueño de la casa propia” siempre estará presente, pero es conveniente promover la vivienda adecuada en alquiler para quienes se mudan de una ciudad a otra o aún no tienen los recursos que en las ciudades del Norte se logran cuando la familia ya tiene una historia de trabajo y de crédito establecida. Como se sabe, donde no hay alquiler, aumentan los “alojados”. ONU-Hábitat ha venido promoviendo el tema desde hace más de una década. El BID presentó en el FUM el libro Se busca vivienda en alquiler en América Latina con estudios en nuestro continente, incluyendo el Perú. En el Perú mucha vivienda se alquila en los pueblos jóvenes consolidados, aliviando las necesidades de la movilidad residencial. Pero ello se hace sin subsidios, sin apoyo técnico y sin supervisión adecuada.

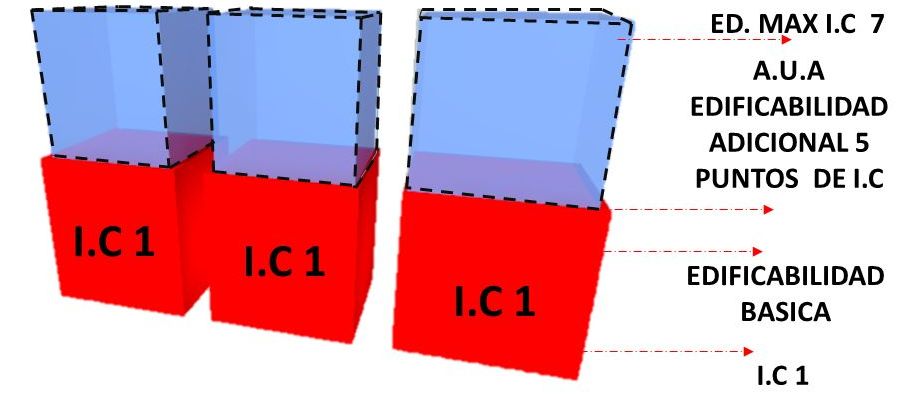

El segundo tema tiene que ver con las políticas de sueloen América Latina. El Lincoln Institute for Land Policy y, más recientemente, ONU-Hábitat promueven mecanismos que ayuden a recuperar para la ciudad las inversiones públicas que luego de efectuadas solamente aumentan el valor del suelo privado. Distintos mecanismos para compartir las ganancias de la inversión pública van ganando la atención, siguiendo los ejemplos de Norteamérica, Europa y, en especial, de la vieja escuela española sobre la materia. La municipalidad de Lima viene presentando al Concejo dos ordenanzas sobre este asunto. La primera, poniendo en vigencia la inaplicada “contribución especial por mejoras”, y la segunda, que permite la transferencia de derechos de edificación en beneficio de los monumentos históricos y las áreas de protección agrícola.

La Agenda mundial para 2015 y 2016

Muchos debates y reuniones más pequeñas tuvieron que ver con la necesidad de asegurar la más amplia participación de los especialistas, de los gobiernos locales y de asociaciones y organismos privados independientes (la llamada sociedad civil) en la elaboración del temario de la reunión que aprobará la Agenda del Desarrollo Mundial Post 2015 (2015) y de la Conferencia Hábitat III.

En ciudades que están sobre-diagnosticadas, lo que se necesita son nuevos enfoques para enfrentar los retos que se presentan, más que nuevos y alarmantes datos sobre la realidad. Ello no se logrará repitiendo las recetas que sabemos que no funcionan, sino apelando a la inventiva y la experiencia más amplia de todos los ciudadanos. La selección tecnocrática de los temas para estas conferencias –hecha por burócratas internacionales– induce a muchos y graves errores.

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), por ejemplo, se usó una sola expresión (“slum” en inglés) para denominar al hábitat popular, como si los tugurios (slum), los pueblos jóvenes consolidados, los llamados nuevos “asentamientos humanos” (eufemismo incorrecto desde todo punto de vista), las barriadas internas de la ciudad, así como las cooperativas y asociaciones de vivienda fueran idénticas entre sí y merecieran el mismo tratamiento. El arquitecto Enrique Ortiz recordó a su audiencia que en Alaska –territorio del hielo y la nieve– los esquimales tienen 5 palabras distintas para expresar lo que nosotros conocemos como el color “blanco”…

El Ministerio de Relaciones Exteriores es conocido por su profesionalismo. Es el encargado de trabajar las propuestas de la República del Perú en las cumbres de 2015 y 2016. Será muy bueno que convoque a un amplio debate y no solamente a los funcionarios de siempre para formular las propuestas que el Perú llevará a los próximos foros mundiales.

La equidad y la igualdad, los grandes temas. Algunas conclusiones

Si bien hay un debate conceptual y político sobre estas dos expresiones, es evidente a lo que aluden cuando se habla de la “(in)equidad” y de “(des)igualdad” de las ciudades. El hecho es que la desigualdad en la ciudad atenta contra la propia convivencia y sostenibilidad urbanas. Aunque las declaraciones oficiales siempre cuidan mucho sus palabras, vale la pena leer párrafos de las declaraciones de diferentes eventos oficiales, en traducción libre del inglés.

“Una sola disciplina no nos dará las respuestas. Se requiere lo multidisciplinario” (Mesa de universidades).

“La juventud está inventando maneras novedosas de compromiso por la inclusión cívica, que necesitan ser reconocidas (…) Necesidad de atacar las inequidades y la marginalización que enfrenta la gente joven” (Mesa de juventud).

“Los patrones actuales de urbanización generan abruptos retos. La ciudad ha perdido su escala humana a través de espacios segregados que a menudo se diseñan a la escala de los autos y no de las personas. (…) Dada la escala actual de la urbanización, los profesionales deben repensar las densidades urbanas, el espacio público, el uso y desarrollo mixto de los servicios a medida que la ciudad crece” (Mesa de profesionales).

“La descentralización del poder y de los recursos continúa siendo clave para promover el rol de los gobiernos locales, en el contexto de la cooperación descentralizada. El diálogo entre las regiones fue considerado como importante” (Sesión especial sobre la cooperación Sur-Sur).

“Establecer estructuras y mecanismos a todo nivel: global, regional y local, que faciliten la participación de verdad de las mujeres en las estructuras de toma de decisiones (…) Sin equidad de género no hay equidad en la ciudad” (Mesa de género y mujeres).

“Es necesario hacer las inversiones correctas en infraestructura física y social para reducir la desigualdad. Sin embargo, las ciudades enfrentan numerosas dificultades para atraer la inversión. Algunas maneras innovadoras para hacerlo son: las asociaciones público-privadas; la captura de plusvalías urbanas; la sinergia entre entidades prestadoras; mejorar los sistemas fiscales y bancarios existentes para atraer la inversión privada” (Sesión especial sobre el financiamiento de la agenda urbana).

“La crisis financiera [de USA en 2007] no fue una simple crisis de vivienda, sino una crisis del planeamiento urbano; y el planeamiento urbano es una herramienta del desarrollo económico (…) Es posible intervenir en tres escalas: (1) renovar viviendas, con estrategias de revitalización a través del empoderamiento del tercer sector para incluir a las familias pobres en el proceso de seguridad de la tenencia…” (Mesa redonda de ministros).

“Las ciudades tienen que enfocarse primordialmente en el crecimiento y la equidad a la vez (…) Tenemos que asegurar que la voz de los alcaldes esté presente y sea escuchada en los niveles de decisión nacionales y dentro de los organismos internacionales que debaten el futuro de las ciudades” (Mesa redonda de alcaldes).

“Es importante que los legisladores hagan planes para el futuro, pero a la vez garanticen oportunidades equitativas para el día a día de la gente” (Mesa redonda de parlamentarios).

“No más discusiones sin implementación (…) La agenda post-2015 debe incluir [entre otros] metas enfocadas a suelo bien ubicado con seguridad de la tenencia” (Mesa de la sociedad civil).

“Dicho de manera resumida, reclamamos el derecho de revertir las dinámicas urbanas, poniendo a la gente y no al mercado en el centro de la agenda política urbana” (Declaración del Habitat International Coalition, HIC. Organismo consultivo ante la ONU).

Coda: ¿Qué pasó con Chile?

El “modelo chileno” de vivienda social, en el cual el Estado ponía los subsidios y las empresas hacían la vivienda mínima ha subyugado a la comunidad internacional. Muchas autoridades peruanas han viajado invitadas a conocerlo y copiarlo, aunque siempre se dijo que era para “adaptarlo”. Los especialistas chilenos ya no están de moda, aunque en ese país se sigue aprendiendo de sus costosos errores. No se les vio ni escuchó fuera de los foros más oficiales. Ahora se sabe que hay proyectos chilenos de vivienda que están siendo demolidos y que la vivienda social producida con subsidios a los productores no tiene precio de reventa. En otras palabras, nadie la quiere. Mientras tanto, como se sabe, la vivienda producida en América Latina por las propias familias se alquila, se vende o se “traspasa” todos los días, sin que haya políticas apropiadas para su formalización. La “resiliencia” de la producción social del hábitat no deja de ser un tema a examinar con más cuidado.

Lo que aún falta ver

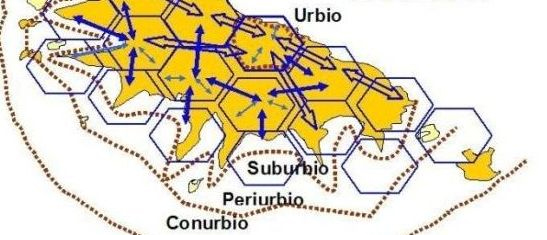

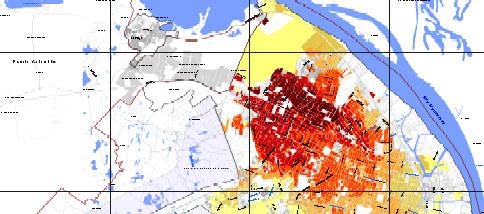

Cuando se habla de la ciudad y, en particular, de la ciudad popular, se sigue aludiendo a la ciudad por construir y a los edificios y viviendas que se debieran edificar en suelo nuevo. Esto es válido para las nuevas ciudades en los países que recién empiezan su proceso de urbanización o para las ciudades medianas de rápido crecimiento del Perú. Se olvida, sin embargo, que las grandes ciudades del país y de América Latina ya crecieron y se encuentran en avanzado proceso de consolidación urbana. Utilizar el escaso nuevo suelo es totalmente diferente que reutilizar el suelo ya ocupado y hacer renovación y regeneración urbanas; inventar una nueva ciudad es distinto que reinventarla sobre la base de lo ya urbanizado; crecer en extensión y bajas densidades ocupando indiscriminadamente áreas de la reserva verde o de riesgo no es lo mismo que densificar la ciudad que ya tiene servicios y ocupa suelo de buena calidad. Esta última es la realidad de Lima y las grandes ciudades del Perú, en donde la mayoría de las actividades urbanas (la residencial entre ellas) ya se desarrolla dentro de los límites de lo ya urbanizado desde los años sesenta.

La ciudad de hoy no consiste en una hoja en blanco en la que hay que escribir un bello poema, sino un ente vivo y consolidado en constante proceso de transformación. Así como se transforman los distritos que empezaron como “residenciales”, también se transforman aquellos que empezaron como “pueblos jóvenes”. Sin embargo, las políticas de nuevos edificios para clases medias no se repiten en distritos populares donde no es la gran inmobiliaria sino la pequeña producción progresiva de vivienda la que viene edificando día a día sin reconocimiento ni apoyo alguno.

El FUM 7 aún tuvo la tendencia a ignorar a la ciudad popular consolidada de América Latina y sus necesidades específicas. La renovación urbana sin expulsión de sus actuales habitantes y el mejoramiento de la vivienda masivamente producida por construcción progresiva no han sido privilegiados en el 7º FUM.

El Perú oficial y el FUM 7

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento no envió a ningún representante al 7º Foro Urbano Mundial. Si participó un representante del Ministerio del Ambiente. La Alcaldesa de Lima y su delegación no fueron autorizados a viajar, pese a que se les invitó con los gastos pagados por los organizadores.

Inmediatamente después de presidir las actividades del Foro, el Director Ejecutivo de ONU-Hábitat y Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas visitó Lima. El domingo 13 visitó Comas y los Barrios Altos conducido por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML); el lunes se entrevistó con los ministros del Ambiente y de Vivienda. El martes 15 fue honrado como Visitante Distinguido por la MML. Su visita seguramente está relacionada con la Cumbre del Cambio Climático de las Naciones Unidas, 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 20, por sus siglas en inglés) a realizarse durante la primera quincena de diciembre en el Perú. También es significativo el hecho que UN-Hábitat no tiene una representación en el Perú y que la Alcaldesa de Lima no pudo asistir a la Asamblea de Alcaldes de Medellín debido a la oposición de los regidores municipales que ya están en la carrera electoral limeña, en particular, la bancada del PPC.

La ceguera frente a lo que sucede en el mundo y el encono político han desperdiciado la oportunidad de conocer de primera mano –al menos en Lima– la importancia de la problemática de las ciudades y los resultados del FUM 7. Es de anotarse que de los 28 altos funcionarios del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, solamente 6 tienen estudios de ingeniería y arquitectura, generalmente asociados a los asuntos de las ciudades. Ni el señor Ministro (economista, ex ministro de Agricultura, ESAN, Proinversión) ni la señora Vice Ministra de Construcción y Saneamiento (contadora pública, ESAN, Proinversión) han tenido estudios o experiencia en el manejo de las ciudades o del negocio inmobiliario, lo que si acredita el arquitecto Vidal, Vice Ministro de Vivienda y Urbanismo. Ninguno de los tres tiene un post grado en Urbanismo, pero si tienen estudios de post-grado en grandes negocios inmobiliarios.

En los portales de los dos ministerios no hemos encontrado menciones a tan importante visita y la prensa no se ha ocupado del FUM 7, ni de las discusiones mundiales sobre el futuro de las ciudades, ni de la visita relámpago de tan importante autoridad mundial a la capital peruana. Por decoro no señalo cuáles fueron las noticias que llenaron los titulares de la prensa peruana de esos días.

¿Por qué escribo este reporte?

Mucho se puede aprender de nuestras propias ciudades conociendo lo que se hace o se discute en otras ciudades del mundo. En reuniones de este tipo se conoce a mucha gente interesante, se captan ideas, se aprende de los errores ajenos y se valora lo nuestro.

Este año habrá elecciones municipales en el Perú. Las constituciones y las leyes de los países occidentales estatuyen que los destinos de la ciudad dependen de sus autoridades locales, de acuerdo a ley. Los “dueños” de la ciudad son sus ciudadanos, que actúan a través de sus alcaldes y sus respectivos concejos. Sin embargo nuestros procesos electorales se caracterizan sea por la improvisación de ideas, o por la demagogia y el engaño acerca de las verdaderas intenciones de las candidaturas y de quienes las financian. Se anuncian obras necesarias pero en desorden y sin un plan para la ciudad que sea público y abierto al debate. Los “programas de gobierno” de la ciudad son meros “planes de acción inmediata”, o consisten en promesas muy sonoras que esconden el verdadero programa para la ciudad que tienen los poderes fácticos. Muchas veces estas promesas ni siquiera constituyen un plan; sólo buscan disimular la falta de ideas sobre el futuro de nuestras ciudades en la etapa actual de su desarrollo. En otros casos al alcalde no le importa la ciudad, sino la usa como trampolín para alcanzar puestos más jugosos. Como se sabe, nadie mira hacia el trampolín que deja cuando se tira a una piscina.

Veamos: ¿Qué sector social se apropiará del inmenso espacio en medio del Cusco que quede libre cuando el nuevo aeropuerto entre en funciones? ¿Serán las familias sin techo las que accedan a las viviendas de la futura “Villa Panamericana de Lima” cuando los atletas dejen de usarla en 2019? ¿La ciudad debe ocupar nuevos valles, cerros o desiertos o será mejor crear espacios públicos, re-equipar, densificar y edificar para las mayorías en aquellas zonas que ya cuentan con servicios y equipamiento? ¿Por qué el tema de la producción de viviendas para los sin techo es un asunto que preocupa a las autoridades y pobladores de las ciudades en los más de 100 países que asistieron al 7º FUM y no es un tema político en el Perú? ¿Necesitamos traer más agua a nuestras ciudades o invertir en sistemas más eficientes de uso del recurso? ¿Etcétera?

Pienso que hay poderosos intereses económicos y políticos que no desean que se discuta abiertamente sobre el futuro de la vida en las ciudades del Perú, ni que se aprenda de manera colectiva a interrogarse sobre nuestra vida urbana. Así ellos seguirán decidiendo en un aparente clima de democracia.

Tenemos necesidad de repensar la ciudad, de pensarla bien. Espero que este relato del evento –al que no asistieron las autoridades del Ministerio de Vivienda ni dejaron que la Alcaldesa de Lima asista– ayude a motivar a los ciudadanos sobre algunos de los temas programáticos sobre los cuales necesitamos reflexionar y decidir en el momento de elegir a nuestras próximas autoridades.

GR

Lima, 25/4/2014 “Favor de perdonar las omisiones en el relato, distribuirlo a discreción y escribirme con comentarios, ampliaciones y correcciones”.

El autor es Sociólogo (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, 1971) y

Urbanista (Universidad de Grenoble II, Francia 1981). Fue Director General de la Oficina Metropolitana de Asentamientos Humanos, Municipalidad de Lima Metropolitana. Miembro de DESCO, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.

Sobre las teorías de Hernando de Soto, ver también en café de las ciudades:

Número 1 | Economía

Clandestinos en la ciudad del Tercer Mundo | En “El misterio del capital”, Hernando de Soto propone algo más inteligente que erradicarlos. |Marcelo Corti

Sobre Medellín y su reciente desarrollo urbano, ver en The Cities´ Café las notas Medellín’s Social Urbanism and the Imaginary of Belonging – Insurgent spaces and differential citizenship, de Amanda Bach Smart, y Medellin Rewrites its Neighbourhoods – Social urbanism and inclusion of marginalised communities, de Alejandro Echeverri Restrepo. Y en café de las ciudades:

Número 115 | Lugares

La energía de Medellín | Esos cambios… | Fernando Vanoli

Número 120 | Política, Planes y Proyectos de las ciudades

Especificidades de una experiencia urbana | A propósito de Medellín y del XV Congreso Iberoamericano de Urbanismo | Lorena Vecslir

Sobre el debate conceptual entre “equidad” e “igualdad”, ver Ciudades, una ecuación imposible (Belil, Borja y Corti, 2012).