N. de la R.: Este texto, cuya publicación en castellano comenzamos en el número anterior con Paradojas y Urbanismos del Poder, constituye el aporte del autor, catálogo de la 3ª Bienal Internacional de Arquitectura de Rótterdam celebrada entre mayo y septiembre de 2007. M. de Waal fue invitado en la ocasión a escribir un ensayo con formato de glosario acerca de los principales temas y objetivos de la exhibición; el texto fue dividido de manera que sus partes constituyeran una suerte de prólogos a las distintas secciones del volumen.

Modernismos del Poder

Modernismo Chandigarh

Cuando la India y Pakistán se convirtieron en modernos Estados-nación, el Primer Ministro Jawaharlal Nehru necesitó fundar una nueva capital para el estado hindú de Punjab, que había quedado dividido. Esta nueva ciudad estaría, según alegó Nehru, “exenta de las trabas de las tradiciones del pasado, como un símbolo de la fe de la nación en el futuro”. Era necesario demostrar que la India había entrado en la modernidad y prefería mirar hacia delante más que refugiarse en sus tradiciones. Un arquitecto extranjero, Le Corbusier, fue invitado a diseñar la ciudad. En los comienzos del siglo XXI, muchas ciudades emergentes siguen esta misma estrategia: de Astana a Abu Dabhi, las estrellas internacionales de la arquitectura como Norman Foster son invitados a diseñar edificios icónicos o master plans que simbolizan la llegada de la modernidad. Reclaman así un lugar sobre el escenario en que se desarrolla la carrera de las ciudades del mundo entero por su reconocimiento internacional.

Modernismo Brasilia

Al igual que Chandigarh, Brasilia fue planificada para simbolizar que el Brasil había entrado en la era de la modernidad. Sin embargo, en este caso no se convocó a arquitectos extranjeros; el diseño y la arquitectura fueron pensados por arquitectos y planificadores brasileños con diversos orígenes y formaciones culturales. Estos usaron las tradiciones locales y la historia arquitectónica americana (como el precolombino y la ciudad colonial española) para localizar las teorías modernistas de Le Corbusier y reelaborarlas en el contexto brasileño. ¿Podría un enfoque similar de “continuidad con modernismo” ser hoy en día viable como una alternativa a las “Ciudades desde cero” o “Ciudades al otro lado del río” que están siendo construidas en varias economías de rápido desarrollo?

Modernismo Songdo

Una versión actualizada del modernismo Chandigarh, acorde con las exigencias de la economía de la información. Songdo será una nueva ciudad de 11 millones de metros cuadrados de desarrollo, la mitad de ellos destinados a oficinas de prestigio, construida en una isla cercana a la costa de Corea y conectada con un puente de casi 10 kilómetros de extensión al aeropuerto internacional de Seúl-Incheon. Los desarrolladores no solo diseñarán un icónico master plan, sino que también establecerán el marco jurídico que convierta a esta nueva ciudad en una Zona Económica Libre, que como tal “liberará” a las empresas coreanas de la burocracia y los impuestos y en la cual se reformará la legislación sobre propiedad del suelo. Songdo se constituirá así en un símbolo (a la vez nacional y desnacionalizado) de “fe en el futuro”.

Poderizaciones* (Powerifications)

* N. de la R.: la traducción del neologismo inglés powerifications por “poderizaciones” no resulta muy feliz, pero sí más adecuada que “potenciación” o que el espantoso neologismo castellano “empoderamiento” (con sus resonancias, en ciertos slangs latinoamericanos, de la procaz expresión “empomar”…); se ha considerado especialmente que powerification alude a un proceso de consolidación de los poderes reales y no al mito políticamente correcto del “empowerment”.

Disneylandización -Disneyfication

En una era en que los medios de comunicación y las redes de transporte han cortado de raíz el vínculo entre lugar geográfico e identidad, la tematización se ha convertido en una forma habitual de conferir identidad a determinados lugares. El procedimiento no es nuevo -en la recién nacida república estadounidense, Thomas Jefferson eligió expresamente los temas neo-clásicos de columnas y frontis para otorgar una identidad respetable a las ciudades de Nueva Inglaterra del siglo XVIII; en esa arquitectura resuenan así los ideales de la democracia. La disneyficationlleva este método un paso más allá. No sólo proporciona una identidad ficticia y, a menudo, nostálgica, sino que -según afirman sus críticos- también está diseñada a propósito para quebrar la contingencia del espacio público que es característica de la cultura urbana, reemplazándola con una domesticada y “amigable” familia escenográfica de pseudo-espacios públicos -a menudo comercialmente controlados.

Unesquización -UNESCOfication…

El rediseño de algunas partes de una ciudad con el fin de ser aceptada por la Unesco como Patrimonio Mundial. Por lo general, esto significa preservar o restaurar un sector de la ciudad cuya imagen es considerada un perfecto recorte o postal de la historia. Esto podría ser una atractiva estrategia para preservar la historia y para atraer turistas. Según algunos, también puede ser visto como una forma de ‘urbanicidio’, ya que se congela la historia a efectos de detener el proceso acumulativo de intercambio y encuentro que ha dado forma a la ciudad a través de los años, y posiblemente se pone fin a la innovación y al desarrollo futuro de la ciudad.

(Sueño-de)-Californización – California Dreamification

Aunque la teoría urbana a menudo se centra en la importancia del espacio público y de encuentro, para muchos ciudadanos de clase media la vivienda propia es la prioridad número uno. Para consumo de mucha gente alrededor del mundo, el suburbio cerrado de “estilo americano”, con casas individuales provistas de garage, jardín y cerco vegetal, es vendido como el lugar ideal para vivir, señal de status y buena inversión para el futuro. En países como China, los nuevos desarrollos inmobiliarios son a menudo presentados al mercado como “auténticas” copias de los suburbios norteamericanos; por ejemplo, el suburbio de Pekín ‘Orange County’ se enorgullece de ser una copia exacta de una comunidad cerrada de California. Muchos de estos desarrollos suburbanos son zonas uniformes, tanto en lo arquitectónico y cultural como en lo económico. Fuerzas subyacentes a este fenómeno son los procesos de parroquización, en los que las personas con identidades compartidas se agrupan espacialmente en una especie de manada. También hay una lógica financiera que guía el desarrollo de California Dreams en todo el mundo: cuando depositan los ahorros de toda su vida en bienes raíces, los posibles compradores procuran garantizar su inversión. Piensan entonces que estos proyectos temáticos destinados a grupos específicos, con bajos niveles de contingencia y altos niveles de control, son apropiados a tal objetivo.

Presentización –Nowification

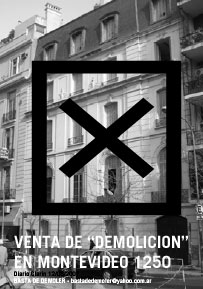

La demolición estructural de edificios históricos. Podemos distinguir entre “presentización ideológica” y “presentización de mercado”. En el primer caso, la ideología representada por la arquitectura de algunos edificios es considerada anticuada o adversa al régimen actual. Los recuerdos del pasado se borran al modo orwelliano, a fin de dejar lugar disponible para edificios que celebran un glorioso y próspero “ahora” y que prometen un futuro mejor, “traído a usted” por los poderes actuales. Estos se refieren a veces al proceso de demolición como a un “reemplazo de dientes podridos”. La presentización de mercado es el proceso por el cual la arquitectura es promovida de una forma similar a los gadgets tecnológicos: hay una continua necesidad de actualización a la versión más reciente, para adecuar continuamente la ciudad a la cultura del presente. Con ciclos de vida cada vez más cortos, los edificios con comodidades obsoletas son demolidos para dar cabida a nuevos desarrollos que celebran los estilos de vida de hoy (convertidos en “marca”).

Sohomanía -Sohofication

Desde que Richard Florida publicó “The rise of the ceative class” (El ascenso de la clase creativa), su libro ha poblado las mesas de luz de los servidores civiles a lo largo del mundo, y sus ideas han influido en los esquemas de zonificación tanto de las ciudades globales como de las más oscuras ciudades de provincias. La idea es que en la era de la información, el mayor valor agregado de la economía es el que genera la clase de los trabajadores creativos, que tienden a agruparse en ciudades que califican muy bien tanto en sus índices de “bohemia” como de “tolerancia”. Con el objeto de atraer a esta talentosa y creativa mano de obra, muchas ciudades en todo el mundo alientan la gentrificación, tratando de crear sus propios SoHos. Viejos galpones son así convertidos en centros de creatividad empresarial, boutiques de tendencia y restaurantes de autor. Aunque este pueda ser un modo efectivo de potenciar la economía de un selecto número de ciudades, puede también conducir a políticas unilaterales en las que los trabajadores “no creativos” y los habitantes originales de esas áreas de la ciudad sean removidos de las mismas, sea a través de planes oficiales de relocalización residencial o a través del aumento de los precios del mercado inmobiliario. Y cuando la gentrificación realmente se consolida, muchos de entre los mismos artistas, galerías, clubes y grupos de danza ya no pueden afrontar los costos económicos de su permanencia en el área.

Bronxización -Bronxification

El repliegue de las estructuras oficiales (tales como los programas sociales del gobierno o las fuerzas policiales) de zonas urbanas que están consideradas como decadentes o donde es peligroso intervenir, creando zonas de tugurización urbana y ghettos que alientan las economías informales o “grises”. Según algunos, el mundo cae así en la dualidad urbana (Dual Cities): parques (temáticos) urbanos de regiones disneylandizadas, californizadas o sohizadas para aquellos que están enchufados a la era de la información, versus paisajes desesperados al estilo Bronx para aquellos que son considerados superfluos.

Ciudades del Poder

Ciudad Garage

La re-aparición de una industria artesanal casera del tipo “cottage”, si bien localizada en los garages y cobertizos de la exurbia dispersa y en las chabolas de las áreas metropolitanas más que en campos de pastoreo. En algunos países, esta idea está ligada al mito “de niño-a-millonario”, en el que determinados inventores “hechos por si mismos” crean las cosas más novedosas desde la cochera de la casa de sus padres, llegando a derribar los esqueletos de “grandes empresas-dinosaurio” que “simplemente ya no dan más”. En este sentido, el ingenio informal triunfa sobre la creatividad estrangulada de las grandes empresas burocratizadas.

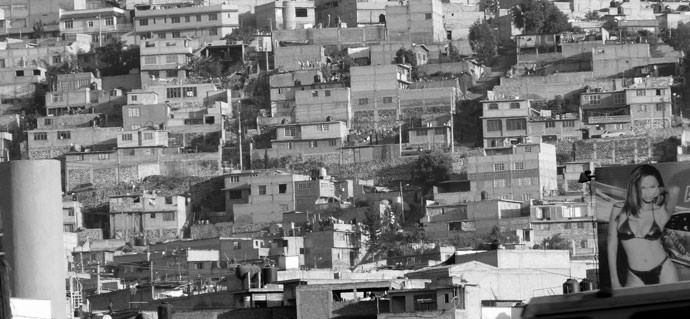

En otros lugares, es más bien una estrategia de supervivencia o forma de vida, focalizada en pequeños nichos de negocios o servicios hiper-locales descuidados por las grandes empresas por ser demasiado arriesgados o no suficientemente lucrativos. Por ejemplo, en Mexico DF, muchos habitantes suburbanos transforman los garages de sus fincas en áreas planificadas en talleres, pequeños restaurantes, peluquerías o bases permanentes para ventas de garaje, de modo semejante a la economía sumergida de los asentamientos informales que los rodean (quebrando así la clara separación entre economía formal e informal).

Ciudad Barrio

El barrio -alias el tugurio, la favela, las chabolas, la villa miseria, el centro de las ciudades abandonadas, la banlieu- es a menudo descripto como antagónico a la ciudad oficial -y, por tanto, como todo lo que la “ciudad oficial” no es: no hay instituciones sociales, marcos jurídicos, monumentos, puestos de trabajo, espacios públicos, o monopolio estatal sobre la violencia. Sin embargo muchos de estos asentamientos informales, como el barrio Petare en Caracas, se han convertido en destino permanente para sus “colonos”, y han desarrollado sus propias instituciones, relaciones sociales, mercados de trabajo, vecindarios, identidades e incluso política de base. A veces paralelos, a veces de legalidad alternativa, a veces superpuestos a la sociedad oficial, crean una forma de vida que en parte tiene lugar fuera de los marcos jurídicos de la sociedad oficial, pero que ciertamente no está al margen de un marco político, cultural o económico.

Ciudad Okupa –

Los domingos, el distrito financiero de Hong Kong -territorio de la multitud arracimada el resto de la semana- se convierte en un gigantesco campo de pic-nics e iglesia al aire libre para las trabajadoras domésticas filipinas. Tras la reciente guerra entre Israel y el Líbano, unas tiendas de campaña blancas para refugiados aparecieron en el recientemente gentrificado y mercantilizado centro histórico de la ciudad de Beirut: sus habitantes buscan a la vez refugio de la guerra y publicidad para sus protestas. En otras ocasiones, un sitio de investigación arqueológica y recorrido turístico en el centro de Roma es usurpado por manifestantes en contra de alguna u otra causa. En todos estos ejemplos, el rol de los espacios urbanos es producido a través del desempeño de sus habitantes. Ellos tienen el poder de ‘okupar’ todo tipo de espacios para usos recreativos, contraculturales o políticos, produciendo así la ciudad mediante procesos sociales de abajo a arriba y no mediante la planificación tradicional de arriba a abajo.

Ciudad “Pequeña algo…”

Con el auge del fenómeno Aldea Global, llega el auge de las aldeas globales… En sus ciudades y países de adopción, muchos grupos étnicos o culturales (dispersos en sus diásporas alrededor del mundo) no solamente buscan un lugar para habitar sino que, con frecuencia, reconstruyen su propio dominio parroquial y su marca en el perfil urbano, que a la vez reconoce su identidad y afirma que ellos pertenecen -sean Musulmanes levantando minaretes en ciudades europeas o los fenómenos centenarios de las Chinatowns y Pequeñas Italias alrededor del mundo. Lo mismo puede ser dicho para algunas identidades o estilos de vida -por ejemplo, la comunidad gay marcando su presencia con banderas del arco iris en el barrio Castro, de San Francisco. Estas instancias de políticas de perfil urbano y la creación de “colonias” locales pueden ser consideradas ya sea en un modo progresista o conservador. En el último caso, unos grupos culturales buscan conectarse con sus comunidades originarias aislándose de sus entornos locales. En el otro, el proceso de formación de identidad es un proceso de negociación en el cual los migrantes mezclan costumbres de sus lugares de origen con las prácticas de sus nuevos países de residencia.

Ciudad Despensa -Butler City

La idea de la ciudad como una “despensa” que ofrece un menú personalizado de servicios e infraestructuras (transporte, residencia, acceso a redes electrónicas) a consumidores que pagan por ellos. A través de la tecnología electrónica, la despensa (corporizada por empresas de servicios y agencias gubernamentales) tiene la capacidad de llevar la cuenta exacta del monto de servicios consumidos -sean kilómetros viajados en rutas de peaje, o kilobytes transportados por la autopista electrónica. La ciudad en si está enteramente formada por la agregación de estos paquetes de servicio, adquiridos por consumidores con el poder de compra requerido.

Como Stephen Graham y Simon Marvin han puntualizado, este es un corte muy claro con el ideal del urbanismo moderno, entendido como la extensión sucesiva de las redes de infraestructuras guiada por el principio del “acceso universal”. Ese ideal no solo creó la red pública de calles, electricidad, desechos y otros servicios, sino que con ella emancipó y conectó a todos los ciudadanos. De ese modo impulsó también la idea de una comunidad urbana inclusiva de ciudadanos que poseían estas redes, más que la de una sociedad de consumidores a quienes estos servicios se les venden como productos de mercado.

MdW

(ver en el número anterior la nota Paradojas y Urbanismos del Poder, primera parte de este Glosario urbano global)

El autor vive en Amsterdam y es escritor, investigador, curador y consultor. Sus principales áreas de interés son los medios de comunicación digitales, las ciudades, la cultura y la sociedad.

Ver su sitio en la Web.

Texto incluido en Visionary Power – Producing the Contemporary City, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam y Berlage Instituut; textos de Kenneth Frampton, Gabriele Mastrigli, Roemer Van Toorn, Martijn de Waal, Sharon Zukin, Pier Vittorio Aureli, Alfredo Brillembourg & Hubert Klumpner, Lieven de Cauter & Michiel Dehaene, Keller Easterling, John Urry, entre otros; 288 páginas 17,0 x 24,0 cm, ISBN 978-90-5662-579-5, € 32,50, 2007, Rótterdam, NAI Publishers.

Sobre la disneylandización, ver también en café de las ciudades:

Número 24 I Tendencias (II)

Buenos Aires en los `90 y otras consecuencias de la ciudad global I Macdonaldización y disneylandificación, en una entrevista a Zaida Muxí I Zaida Muxí

Sobre desarrollos suburbanos en China, ver también café de las ciudades:

Número 66 I Urbanidad contemporánea

El sprawl de Shanghai I La “corta marcha” de la clase media china a los suburbios I Marcelo Corti

Sobre la SoHomanía, ver también café de las ciudades:

Número 32 I Tendencias

La Revolución Urbana (II)I De un urbanismo de oferta a un urbanismo de demanda: oportunidades, peligros y abusos. I Jordi Borja

Número 29 I Arquitectura de las ciudades

La ciudad vencerá I Diez apuntes sobre el espacio contemporáneo. I Carmelo Ricot

Número 28 I Lugares

La preocupante boludización de Palermo Viejo I De la recuperación barrial al snobismo gastronómico. I Carmelo Ricot