Esta nota fue publicada originalmente en el semanario económico argentino El Economista,

como parte de la nota Las regiones que más crecen en el país, de la edición del pasado 22 de abril.

Planificar el desarrollo de una pequeña ciudad parece más fácil que planificarlo en un gran aglomerado. Lo difícil, claro, es concretar ese plan de crecimiento cuando los recursos económicos son escasos o nulos. Pero en los últimos años, en muchas localidades del interior argentino esas limitaciones económicas fueron superadas implementando proyectos en áreas específicas que se convirtieron en polo de atracción para turistas o inversores.

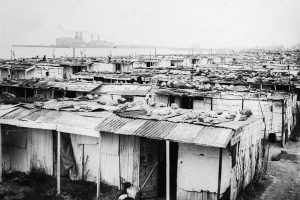

Recorriendo la Argentina, son cada vez más los casos que se identifican. Son llamativos porque en general eran ciudades marginales, con altos índices de pobreza y desempleo. Ciudades pequeñísimas que se achicaban porque sus habitantes migraban hacia otras zonas más desarrolladas, y que ahora son elegidas para hacer negocios o mejorar la calidad de vida.

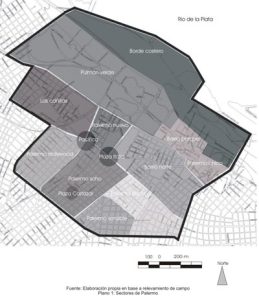

En primer plano aparecen siempre las nuevas cunas del turismo: Calafate (Santa Cruz), Puerto Madryn (Chubut), Villa la Angostura (Neuquén), Iguazú (Misiones), Merlo (San Luis), o Cariló en la Provincia de Buenos Aires. Pero allí recién comienza este resurgimiento. Alrededor de algunos sectores económicos vinculados a la producción de bienes, también resurgieron pueblos. Malagueño, un pequeño pueblo cordobés, encontró en la inauguración de un hipercomplejo automovilístico la forma de trascender en el mundo y hoy atrae inversiones millonarias. Alrededor del vino también se han movilizado gigantescos desembolsos en la región de Cuyo que ahora se extienden a la Patagonia. Otro sector que está contribuyendo a organizar la dinámica económica regional en varias localidades, es la olivicultura, una actividad en crecimiento en todo el país y con mucha potencialidad dado el aumento en el consumo de aceite de oliva en el mundo. Por el momento sólo hay cultivadas 72.000 hectáreas en Córdoba, Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Juan, con las cuales se obtiene el 1% de la producción mundial. Hay más. La actividad apícola en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe o la frutihorticultura en la zona del Alto Valle de Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Muchos municipios tomaron las riendas en los últimos tiempos para impulsar y gestar polos de producción aprovechando la nueva estructura de precios relativos de la economía nacional y las ventajas competitivas que ofrece cada región. Un caso reciente es el desarrollo del Polo Lanero en Trelew. Reproducimos algunas de estas experiencias.

Malagueño (Córdoba): entre rallys, countries y cemento

Con sus escasos 6.500 habitantes, esta ciudad (ubicada entre Córdoba y Carlos Paz) habrá recibido entre 2003 y 2005 inversiones por algo más de $100 millones. Sólo la firma Minetti, destinará $20 millones a sus dos plantas de cemento ubicadas allí. Su florecimiento como localidad atractiva comenzó antes de la devaluación. Cuando en 1999 se inauguró el complejo Pro Racing, 400 hectáreas dedicada a la actividad automovilística y turistas de todo el mundo comenzaron a llegar a esa ciudad para asistir al Rally Mundial. Así, rápidamente, el perfil minero que mantuvo por décadas se diversificó y en cinco años Malagueño ha logrado extenderse hacia el resto de las actividades económicas. Creció a través de un plan de desarrollo elaborado conjuntamente entre el sector municipal y el sector privado. Actualmente el municipio destinó 10 hectáreas para realizar un polo industrial donde ya se anotaron unas 20 empresas de los sectores de transporte, minería, combustibles y de estampados industriales. Desde la municipalidad de Malagueño aseguran también que se están desarrollando varios countries y barrios cerrados (hay dos ya operando, que implicaron una inversión de $9 millones) y otros planeados que conjuntamente demandarán más de $100 millones. Así, con su escasa población, conviven en Malagueño desde una fábrica de lanchas, hasta una empresa láctea y diversas industrias sectoriales que poco a poco van arribando.

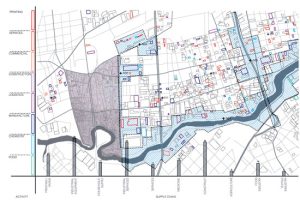

Trelew (Chubut): el centro lanero del país

Trelew podría ser una ciudad turística y nada más. Sus atractivos son muchos y su posición geográfica no puede ser mejor. Sin embargo, el crecimiento industrial de Trelew en los últimos años ha sido llamativo y con la devaluación se reimpulsó buena parte de su producción industrial. Con 88.307 habitantes, logró consolidar su industria textil, convirtiéndose en el polo lanero textil de la Argentina. También conviven en esta ciudad actividades metalúrgica, de la construcción y química, casi todas concentradas en el Parque Industrial de la ciudad. A diferencia de muchos de los parques industriales creados en la Argentina, el de Trelew funciona y es uno de los más grandes. Se encuentra a 5 kilómetros del centro de la ciudad, y hay instaladas 62 empresas que emplean 2.188 personas. El sector textil sintético genera 1.012 puestos de trabajo directos y el sector textil lanero genera otros 631. En Trelew se industrializa y comercializa el 95% de la producción lanera del país. La diferencia con el resto de las ciudades chubutenses, es justamente el proceso de industrialización que tiene la lana y el desarrollo logrado en otras áreas fabriles. Desde la devaluación, la competitividad de la industria textil repuntó y se han anunciado diversas inversiones en esa zona. Incluso el municipio se encarga de promocionar a la ciudad como atractivo para inversores.

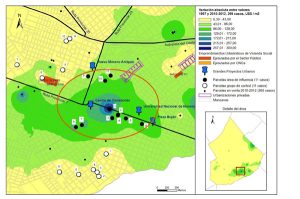

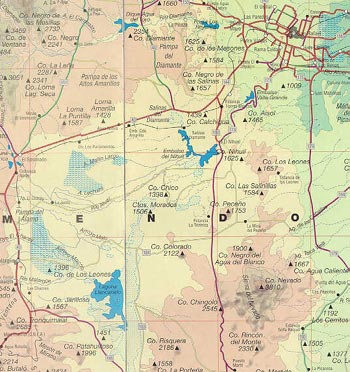

Malargüe (Mendoza): buscando sales

Curiosamente, los 25.000 habitantes de esta localidad la definen como una mezcla entre ‘lo rústico y lo rural’. Pero las dimensiones económicas de este departamento se fueron incrementando en los últimos dos años. Ahora está envuelta en un proyecto que ha trascendido las fronteras: la explotación de sales de potasio, una actividad que será realizada por una empresa líder en el mundo en la localización, extracción y tratamiento de los recursos minerales de la tierra y que involucra una inversión, que sólo en la etapa inicial rondará los U$S 5,7 millones (aunque se estima que en los 25 años que dure el proyecto se invertirán 350 millones de dólares). Las sales de potasio se utilizan fundamentalmente como fertilizante y son exportables a países como Estados Unidos o Brasil, por eso la ciudad se está movilizando a raíz de esos desembarcos millonarios. Por ejemplo, se están planificando infraestructura para hospedar a unas 8.000 personas (entre empleados y familiares) que trabajarán allí.

El Chañar (Neuquén): el turno de los vinos sureños

Desde hace cuatro años este pueblo frutihortícola (ubicado a 55 kilómetros de la capital provincial), comenzó a ser elegido para la producción vitivinícola, una actividad hasta entonces inexplotada en esa provincia. El emprendimiento más grande fue iniciado a mediado de 2001 por el grupo inmobiliario ‘La Inversora’, que desarrolló el proyecto denominado El Chañar etapa III, una colonización agrícola privada de 3.200 hectáreas con tecnología de última generación. Fueron invertidos unos U$S 60 millones. Varios emprendimientos más se fueron sucediendo desde entonces. Recientemente se inauguró la Bodega del Añelo, perteneciente a la firma Cofruva, que realizó una inversión de U$S 3 millones, una cifra importantísima para una ciudad que no llega a los 4.000 habitantes. Ahora el municipio de El Chañar formó una agencia de desarrollo donde participan entidades públicas y privadas y están impulsando no solo la industria vitivinícola sino que se está creando un polo de desarrollo también de frutas secas.

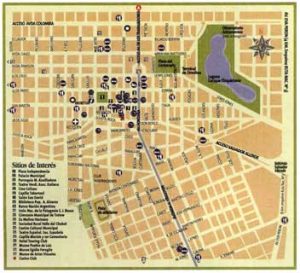

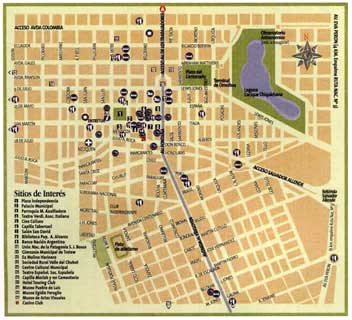

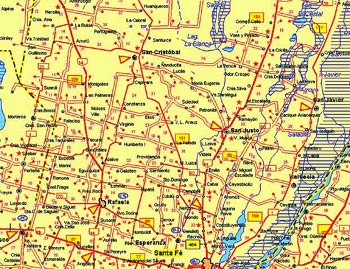

Rafaela (Santa Fe): la riqueza de tener industria

Es una de las ciudades más ricas del país. Forma parte del núcleo productivo de la provincia y se desarrolla allí un crecimiento importante de la producción de maquinaria agrícola. Es uno de los municipios que más cantidad de empresas de ese tipo concentran. Lo mismo sucede en localidades como Las Parejas, Las Rosas y Amstrong que constituyen el denominado triángulo productivo de maquinaria agrícola y que contiene casi 200 empresas del sector. El nivel de vida en Rafaela supera a la media nacional y en los últimos dos años se incrementó la tasa de natalidad empresarial. Rafaela se convirtió en la tercera ciudad más importante de la provincia y cuenta con un alto nivel de actividad como centro de una extensa región agrícola ganadera y como sede de una intensa actividad industrial, principalmente agroindustrial y metalmecánica. Rafaela concentra unas 30 empresas autopartistas, que están operando a plena capacidad, entre las que de destacan los fabricantes de válvulas, Basso y Edival. Se estima que ya hay en Rafaela más de 500 industrias que emplean 15.000 personas en forma directa, frente a una población de 80.000 habitantes. También el sector lácteo tiene una presencia importante y recientemente la firma canadiense Saputo anunció que piensa construir instalaciones en su fábrica de lácteos de Rafaela por unos U$S 5 millones.

VG

La autora es economista y periodista.

El semanario económico argentino El Economista suele publicar excelente información sobre aspectos territoriales de la economía. En la nota Las regiones que más crecen en el país, de la edición del pasado 22 de abril (de la cual se extrajo esta nota de café de las ciudades) pueden leerse, por ejemplo, estas precisiones sobre desarrollo regional en la Argentina:“La devaluación de la moneda, el proceso de sustitución de importaciones, el boom turístico y el repunte del agro dinamizaron algunas regiones del interior del país y otras consolidaron el protagonismo que hace varios años venían teniendo. Es el caso de la región patagónica que hoy aprovecha su geografía como atractivo turístico y volvió a resurgir como rincón industrial; o de la Región Centro favorecida por el auge del agro, sobre todo la soja y un movimiento industrial que hacía años no se veía. Se suman la Región Cuyo que ha diversificado ampliamente sus actividades productivas y hoy capta inversiones para todo tipo de proyectos, desde alimentarios, hasta textiles, metalúrgicos y mineros. Pero a pesar de la reaparición de algunos sectores puntuales y del florecimiento regional, las disparidades entre las grandes zonas económicas de la Argentina siguen siendo altamente notorias y preocupantes. Los habitantes del norte del país (NOA) y (NE) ganan la mitad de lo que reciben quienes viven en la Capital Federal o en la región Patagónica. La pobreza también presenta disparidades significativas: mientras la región patagónica mantiene las tasas más bajas (24,7%), en el noreste argentino todavía el 59,5% de su población vive por debajo de la línea de pobreza”.

“Las exportaciones provinciales siguen concentradas en tres provincias: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba que juntas explican el 67.2% de los envíos que se hicieron durante 2004 al mundo. Sin embargo, mirando los grandes números, la devaluación trajo algunas leves modificaciones en la participación provincial en el comercio exterior. Por ejemplo, si se compara con lo que sucedía en 1998, desde entonces Buenos Aires perdió 6,5 puntos de participación en el total exportado (en ese año explicaba el 40% de las ventas externas). ¿Quién ganó posiciones? Uno de los avances más notables fue el de Santa Fe que sumó 4 puntos porcentuales de participación (o 5 si se compara contra 2001) y ya explica el 22% de las exportaciones totales”.

“A la hora de invertir, las grande inversiones siguen llegando a los grandes centros, aunque las ciudades más chicas fueron ganando algo de protagonismo. De acuerdo con los datos del Centro de Estudios para la Producción, durante el año pasado el 35,4% de las inversiones se dirigieron hacia Buenos Aires (U$S 2.261 millones). Pero la sorpresa fue la Patagonia que captó el 31% de los proyectos: U$S 2005 millones. Sólo Chubut recibió casi 800 millones de dólares siendo la segunda jurisdicción donde más desembolsos se registraron, en tanto otros U$S 660 millones se destinaron a Neuquen. Santa Fe fue la cuarta provincia más atractiva para las inversiones ( recibió U$S 578 millones ) seguida por San Juan con U$S 572 millones. ¿Las más olvidadas? Chaco, Formosa y Entre Ríos, entre las tres a penas sumaron US$ 31 millones”.

“Las empresas de la confecciones, que antes se concentraban principalmente en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, hoy están presentes en todos los centros urbanos del país. En Córdoba, la aparición de marcas locales fue un boom y en esa provincia existen hoy más de 20 nuevas empresas, con sus ventas creciendo entre 15% y 25% anual. Además son numerosas las firmas que planean expandir sus negocios hacia el Noroeste y Cuyo. Rosario también mostró un gran dinamismo en cuanto a moda. La ciudad fue desde los ‘80 un importante polo textil, contando con numerosos lavaderos de jeans y empresas de indumentaria. Algunas empresas están exportando a países limítrofes, como Chile, y hay pequeños diseñadores llevando sus modelos a Europa”.

Sobre Rafaela, ver la nota La prosperidad de Rafaela en el

café corto del número 10 de café de las ciudades.