Esta entrevista fue parcialmente publicada en la revista CyTET (Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales) N° 143, Ministerio de la Vivienda de España, Madrid, invierno, 2005. Debido a su extensión se publica en dos números consecutivos de café de las ciudades.

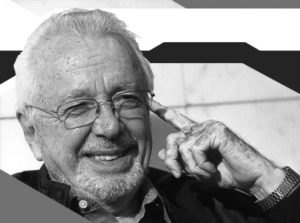

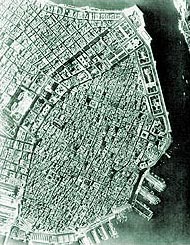

El profesor venezolano Arturo Almandoz publicó en dos entregas de la revista CyTET (135/2003 y 139/2004), las entrevistas realizadas a Roberto Segre y Ramón Gutiérrez. Ambos estudiosos de la arquitectura y el urbanismo latinoamericanos se refirieron a sus experiencias teóricas y prácticas a escala continental, desarrolladas en las últimas décadas. El interés despertado por estos testimonios, motivaron la entrevista al arquitecto y urbanista Mario Coyula (La Habana, 1935); sin lugar a dudas, un protagonista de excepción en las vivencias de las transformaciones acaecidas en La Habana en la segunda mitad del siglo XX. A pesar del embargo norteamericano, de las dificultades que confronta en la actualidad el sistema socialista cubano, de las complejas relaciones con los países capitalistas (tanto europeos como latinoamericanos), esta mítica ciudad amada por los españoles, que la llamaron “la Perla de las Antillas”, sigue atrayendo el interés de profesionales, docentes e investigadores urbanos. Ello se debe no sólo a ser la mayor ciudad caribeña –casi una metrópolis–, sino también a su fuerte personalidad y su imborrable carácter arquitectónico y urbanístico, que a pesar de los embates del tiempo y los sistemas políticos, no lograron mellar la prestancia de su ancestro histórico que se conserva casi intacto –en esta etapa reciente, casi detenida en el tiempo y el espacio–, desde sus orígenes hasta el siglo XXI.

Nuestro diálogo nace de cuatro décadas de continua amistad y de identidad de miras en defensa de sus atributos culturales, urbanísticos y arquitectónicos, que se concretaron en el trabajo en equipo para escribir el libro Havana. Two Faces of the Antillean Metropolis, editado en Estados Unidos por la North Carolina University Press (2002), en el que también participó el profesor norteamericano Joseph Scarpaci. Pero lo que considero importante en este testimonio es la expresión de la compleja y contradictoria realidad que le tocó vivir a esta ciudad desde el advenimiento del sistema socialista. Resulta un difícil proceso que Coyula vivió con intensidad en carne propia, en el tenso y nada fácil compromiso cotidiano. Proveniente de una tradicional familia habanera, fue el único miembro que no emigró a Miami, habiéndose integrado a la lucha clandestina estudiantil contra la dictadura de Batista. A pesar de su origen “burgués”, no tuvo reparos en asumir plenamente los avatares del gobierno socialista, lo que le valió la militancia política y la designación para ocupar cargos “dirigentes” dentro del sistema: desde Director de la revista Arquitectura/Cuba (a quien acompañé como jefe de redacción) y de la Escuela de Arquitectura, hasta Director de Arquitectura de la Ciudad de La Habana.

Pero, como lo demuestran sus respuestas, nunca fue un técnico sumiso a las imposiciones (no siempre acertadas) de la estructura política piramidal dominante, sino que con los escasos grados de libertad disponible, mantuvo una actitud crítica ante decisiones que afectarían los destinos futuros de la ciudad. Además, tuvo el mérito de recorrer todas las escalas del “diseño ambiental”, tanto en la práctica como en la teoría, lo que le permitió convertirse en uno de los principales pensadores y escritores sobre la ciudad de La Habana. Reconocimiento obtenido, no sólo en Cuba, con los premios y condecoraciones locales, sino también en el exterior: lo demuestra su selección como profesor invitado para enseñar durante un semestre del 2002 en la Universidad de Harvard, y dirigir un taller de urbanismo sobre el Malecón habanero.

Tengo la certeza que esta entrevista aclarará múltiples dudas y permitirá asumir la densa complejidad de la historia de La Habana en el último medio siglo, muchas veces analizada desde ópticas parciales, tendenciosas, reduccionistas y esquemáticas. Considero también de gran utilidad, para los investigadores dedicados a esta ciudad y al proceso urbano cubano, la compilación de una bibliografía de los principales escritos de Coyula sobre la arquitectura y el urbanismo de la isla caribeña.

RS: Tu estudiaste arquitectura en la década convulsa de los años cincuenta. ¿Cómo se enfocaba el tema del urbanismo en la Facultad de La Habana? ¿Quiénes eran los profesores? ¿Existía algún vínculo entre la teoría que se impartía y la práctica que se desarrollaba en la ciudad?

Coyula: Inicié los estudios de Arquitectura en 1952, poco después del golpe de estado de Batista, al que los estudiantes de la Universidad se opusieron desde el primer día. La verdadera vanguardia política en la Escuela de Arquitectura –por cierto, no afiliada a partidos tradicionales de ningún corte– coincidía en general con la vanguardia arquitectónica y cultural. Fue una gran diferencia con lo que sucedió en la Unión Soviética, donde la dirección política era culturalmente reaccionaria. Quizá esa haya sido una de las causas del penoso fracaso de aquel experimento, que duró lo que la vida de un ser humano, apenas una lápida en el cementerio de la Historia: 1917-1989.

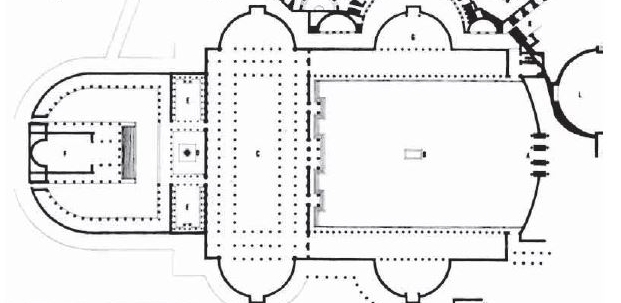

En el plan de estudios vigente en aquella época –seis años de duración– solamente había un semestre dedicado al Urbanismo, típicamente llamado Arquitectura de Ciudades. Su enfoque y hasta su nombre llevaban el perfume Beaux Arts, combinando algunos principios funcionales con la retórica compositiva que Andrés Duany, León Krier y el Príncipe Carlos tratarían de reivindicar cuarenta años después. Impartía la asignatura el viejo profesor Pedro Martínez Inclán, quien entre 1919 y 1925 había propuesto un plan director para La Habana, quejándose siempre de que el urbanista y paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier se había apropiado de algunas de sus ideas. Mirando atrás a los crímenes hechos en nombre del Movimiento Moderno, que nos llenaron de conjuntos anónimos para horror de los carteros, echo de menos aquel urbanismo que entonces desdeñamos por pomposo y anticuado, pero que era definitivamente mucho más cívico.

No recuerdo proyectos en los talleres de diseño que enfocaran la escala urbana más allá de un club de yatismo, pero me viene a la memoria que en 1955 los estudiantes Jorge del Río, Serafín Leal, Isaac Sklar, José de la Torre y Mario Lens ganaron el Primer Premio en el concurso internacional para estudiantes de Arquitectura en la III Bienal de Arte Moderno de San Pablo. El proyecto fue un conjunto para las vacaciones de 3 mil obreros con sus familias en Pasacaballos, Cienfuegos. Nadie pensaba entonces en la contaminación de esa hermosa bahía. Algunos estudiantes con mayor preocupación social o más curiosidad por una escala desconocida, como Eduardo Granados, Osmany Cienfuegos, Reinaldo Estévez, Daniel Taboada, Hugo D’Acosta-Calheiros, Henry Gutiérrez y Emilio Fernández, hicieron en ese mismo año su Trabajo de Diploma, dirigido por Alberto Prieto, con un estudio para la planificación del desarrollo urbano del poblado de pescadores Surgidero de Batabanó, en la costa sur de la provincia Habana, perennemente afligido por inundaciones.

La carrera en aquel entonces estaba completamente orientada hacia el diseño y construcción de edificios, por no decir casas; pero un grupo de estudiantes y el profesor Pedro Cañas Abril habían puesto sobre el tapete el tema de la planificación urbana, muy asociada a otro debate de moda en aquellos tiempos sobre la función social del arquitecto. La excelente revista Espacio, de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, tuvo un papel muy importante en esa toma de conciencia.

El súbito despertar a la planificación dio origen a una situación risueña: los estudiantes de Arquitectura tomaron la delantera a los de Ingeniería, y en el pequeño pero moderno local de nuestra Asociación, adyacente al viejo edificio que compartían arquitectos e ingenieros, colocaron las letras AEAP: Asociación de Estudiantes de Arquitectura y Planificación. Reaccionando tardíamente, los estudiantes de Ingeniería protestaron contra lo que consideraban el monopolio de la Planificación; y en varias ocasiones arrancaron la “P”, que luego era rescatada con alguna que otra trompada por los de Arquitectura.

RS: Al elaborarse el Plan Director por el equipo dirigido por Sert con la participación de profesionales cubanos, ¿tuvo alguna repercusión en el medio de los arquitectos y en la Facultad? ¿Se discutieron sus propuestas entre alumnos y profesores?

Coyula: Ese plan fue encargado por el dictador Fulgencio Batista a través de la Junta Nacional de Planificación que su gobierno había creado en 1955 para ordenar el fuerte desarrollo turístico previsto en La Habana, Varadero, Cojímar y la Isla de Pinos, muy ligado a la penetración de capital mafioso desde los Estados Unidos. Meyer Lansky y Santos Trafficante llegaron a invertir aquí con los hoteles Habana Riviera y Capri, respectivamente, como parte de una estrategia para convertir a La Habana en Las Vegas del Caribe. Treinta años antes otro dictador, Gerardo Machado, había solicitado también otro plan director, encargado entonces a Forestier, para convertirla en la Niza del Caribe. En poco tiempo el modelo a seguir había pasado de Europa a los Estados Unidos.

Por cierto, el urbanista Mario González cuenta una anécdota poco conocida: el proyecto para el hotel Riviera había sido inicialmente encomendado a Philip Johnson. Para presentar su propuesta a Lansky, Johnson apareció todo vestido de negro, llevando en la mano una pequeña pero perfecta maqueta en blanco y negro del edificio. Hizo una corta explicación, enfatizando el cuidado que había tenido con las proporciones. A Lansky le gustó el proyecto, pero pidió que le añadiera varios pisos más para hacerlo más rentable. Johnson se puso de pie y exclamó: Gentlemen, please, don’t be vulgar! Think about proportions! . Acto seguido recogió su maqueta y abandonó el salón. En definitiva el proyecto que se construyó lo hizo otro Johnson, asociado con Polevitzky, conocido arquitecto de Miami. Pienso a veces en cual hubiera sido la reacción de Philip Johnson cuarenta años después (quizás no tan altanera).

La JNP estaba dirigida por un buen arquitecto, Nicolás Arroyo, ministro de Obras Públicas del gobierno golpista; y en ella trabajaron profesionales cubanos modernos de prestigio reconocido como Nicolás Quintana –quien ahora, desde Miami (2004)– se propone la ingente tarea de predecir el futuro de una Habana democrática. También participaban en ella los arquitectos Jorge Mantilla, Eduardo Montoulieu y (lamentablemente por su prestigio) Mario Romañach. Este último fue el más creativo y experimental de la generación de la posguerra, que dio figuras de la talla de Max Borges, Antonio Quintana y Frank Martínez, entre muchos.

Resulta interesante comparar los conceptos y soluciones formales adoptados en el Plan Sert (1955-58) y los de la Plaza Cívica, inaugurada en 1953. Como era de esperar, Sert estaba completamente afiliado al urbanismo del Movimiento Moderno y los CIAMs. Su proyecto superponía las Cinco Vías de Le Corbusier sobre La Habana y creaba centros direccionales modernos como los que gustaban a su amigo y maestro. El urbanismo de la Plaza era convencional y de corte fascista, pero sin el refinamiento característico de cualquier diseño italiano. Batista aprendía rápido, pero también lo hicieron algunos arquitectos modernos que olvidaron el compromiso social del Movimiento cuando surgió en los años ‘20.

La Plaza Cívica fue inmediatamente cuestionada en la revista Espacio (1952-1956) editada por los estudiantes de arquitectura –entre los que participaba el líder estudiantil José Antonio Echeverría– y en el Forum que sobre la Plaza convocó el Colegio de Arquitectos. Para mayor escarnio, un estudiante descubrió que el monumento al héroe nacional de Cuba José Martí (rápidamente apodado por el pueblo como “la raspadura”), era prácticamente una copia de un reclamo comercial del whisky Schenley en la Feria de Nueva York de 1939. En la Escuela se repudiaba automáticamente todo lo que se relacionaba con la tiranía, pero la actividad principal de la JNP y el Plan Sert coincidieron precisamente con el cierre de la Universidad, y la prioridad entonces era la lucha clandestina armada, aunque no pocos prefirieron un refugio cómodo y seguro.

El Plan Sert fue muy criticado por la intervención traumática que proponía sobre la trama colonial; y sobre todo por su famosa isla artificial frente al Malecón tradicional, llena de casinos y hoteles. También proponía una franja de una cuadra de ancho llena de rascacielos que correría de norte a sur a manera de espinazo por el viejo recinto amurallado. A su vez creaba parqueos al interior de cada nueva manzana de viviendas que sustituía las originales. Pero siendo honestos, hay que reconocer que nosotros estudiantes, no hubiéramos hecho algo muy diferente en 1959, porque eso era lo que habíamos aprendido. La Habana se salvó del Plan Sert, pero también de nosotros.

RS: ¿Cómo se asimilaron las operaciones especulativas que comenzaban a desarrollarse en La Habana del Este como nueva área de expansión de la ciudad? ¿Participaron algunos de los arquitectos locales de prestigio?

Coyula: En los dos últimos años de la dictadura batistiana fue clausurada la Universidad de La Habana, aunque la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva, que era privada, se mantuvo por un tiempo abierta. Los estudiantes de la universidad estatal se dispersaron, trabajando como dibujantes o proyectistas en oficinas privadas de arquitectos. La propia revista Espacio, que había tenido un fuerte protagonismo como portavoz de las preocupaciones profesionales y políticas de los estudiantes, desapareció en 1956. En resumen, los alumnos de Arquitectura habían perdido su voz. Para algunos, esa actividad en oficinas de arquitectos era paralela a la lucha clandestina que culminaría en el asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. Ese día murió en combate José Antonio Echeverría, estudiante de cuarto año de Arquitectura y presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, electo en 1954. Ello ratificó el cierre definitivo de la Universidad de La Habana, que ya había suspendido sus actividades cuando el desembarco del yate Granma en diciembre del año anterior.

La promulgación de la Ley de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) en 1954 aceleró la construcción de una gran cantidad de repartos o nuevas subdivisiones en toda La Habana, como Fontanar, Altahabana o Parcelación Zayas. Algunos arquitectos importantes como Miguel Gastón o Emilio del Junco (quien diseñó con Mario Romañach el Reparto Santa Catalina, probablemente el mejor de aquel entonces) proyectaron algunas de estas urbanizaciones; y en sus oficinas trabajaron arquitectos recién graduados, como Mario González, quien después del triunfo de la Revolución tendría un papel destacado en la planificación de la capital.

Nicolás Quintana había hecho también en los ‘50 una pequeña obra maestra con el conjunto de viviendas junto al Hotel Internacional de Varadero, organizadas a lo largo de un largo cul-de-sac y siguiendo su particular estilo arquitectónico playero con paredes de canto a vista y techos inclinados de madera y tejas. Ese repertorio lo había empleado antes en las cabañas del hotel Kawama, también en Varadero. Pero la mayoría de aquellas decenas de urbanizaciones fueron ejecutadas por compañías sin más interés que el especulativo. Recuerdo una de ellas, donde solo trabajé tres días, que dibujaba las plantas de las viviendas a 1:50 y ponía el mobiliario a 1:80…

Todo lo referente a La Habana del Este fue uno de los mayores negocios sucios de Batista. Conociendo (por supuesto) la próxima construcción del Túnel de la Bahía y la Vía Monumental, inaugurados a fines de 1958, él y sus socios se habrían beneficiado con la enorme plusvalía que esas inversiones producirían en terrenos hasta entonces prácticamente incomunicados. Hay una película recién filmada aquí por el director español graduado en Cuba, Mariano Barroso, que trata sobre eso: Hormigas en la Boca, basada en un thriller del hermano del director, Miguel Barroso.

El Plan Sert proponía un desarrollo nuevo al este de La Habana, incluyendo un centro direccional político-administrativo con un Palacio Presidencial que sería el mayor del mundo –y posiblemente el mejor resguardado–, después del susto que pasó Batista en 1957. También invitaron otro arquitecto de fama mundial, Franco Albini –quien dejó un testimonio en la revista Espacio–, proyectista de las unidades residenciales entre el Castillo del Morro y Cojímar. Pero debido al cierre de la Universidad y a la dispersión (y en ocasiones, persecución) de los estudiantes, la mayoría vinimos a conocer esas propuestas después del triunfo de la Revolución.

Apoyándose en esa costosa infraestructura pagada por el Estado –Túnel de la Bahía, Vía Monumental– se hicieron al este de La Habana las urbanizaciones de Alamar, Vía Túnel, Colinas de Villarreal y Belvedere, para solo mencionar las más cercanas al centro de la capital. El triunfo de la Revolución dejó esos planes inconclusos, y la urbanización de Alamar sería utilizada a partir de 1971 para recibir un enorme y amorfo crecimiento en edificios de cinco plantas construidos por las “Microbrigadas”, donde se diluyeron las pocas casitas que ocuparon la parcelación original.

RS: Una vez iniciado el Gobierno Revolucionario, tus experiencias profesionales iniciales fueron arquitectónicas. ¿Todavía no te sentías atraído por la escala urbana?

Coyula: Realmente no. Me sentía atraído por volúmenes y espacios más tangibles, pudiera decir más escultóricos. Antes del triunfo de la Revolución había trabajado varios años con un arquitecto amigo, Oscar Fernández Tauler, que compartía su estudio con el pintor y escultor Rolando López Dirube. También trabajó allí mi amigo de la infancia, Emilio Escobar. Oscar no pagaba mucho pero nos dejaba experimentar. En aquella época estaba muy de moda el tema de la integración de las artes plásticas con la arquitectura. La mayor parte de los proyectos que allí se hacían –hablo de antes del triunfo de la Revolución– fueron casas individuales con poco presupuesto, pero siempre hicimos cosas interesantes, incluyendo las primeras viviendas con cáscaras de doble curvatura calculadas en Cuba. Recuerdo la casa de Pepe Fernández en Boca Ciega, y la de Tauler, un tío de Oscar, en Celimar. Casi siempre llevaron algún mural o esculturas de Dirube. También colaboramos en el proyecto del edificio de 17 plantas en Calle 23 entre D y E, Vedado, con alusiones wrightianas más que directas, que sería terminado en 1959 con el nombre de Hermanas Giralt. Allí Emilio diseñó un enorme tímpano de hormigón texturado que bloqueaba el sol de la tarde.

Después del triunfo de la Revolución, pero todavía sin graduar, trabajé mucho en viviendas campesinas agrupadas en pequeños poblados rurales. En el departamento de Viviendas Campesinas del INRA estaba como jefe de proyectos Frank Martínez, y participaban otros buenos arquitectos jóvenes como Serafín Leal y Sergio González. Todavía no habían irrumpido los edificios de apartamentos de cinco plantas sembrados en medio del campo… Empecé a jugar con la escala urbana (más bien, diseño urbano) cuando proyecté algunos centros comunales, agrupando varios edificios típicos de servicios sociales alrededor de plazas, y conectándolos con galerías que nunca se llegaron a construir.

Mi primer vuelo solo como recién graduado en 1962 fue una escuelita pre-primaria con vivienda para el maestro en el reparto Fontanar. Usé una estructura típica que había diseñado Eduardo Ecenarro para una nave agropecuaria prefabricada –por cierto muy bien proporcionada– tratando de disfrazarla con algunos muros de sección variable que salían fuera de la edificación… ¡ahora pienso en un Pabellón de Barcelona con artrosis!. Un tiempo después visité la escuelita: el calafateo que decidí emplear en las juntas de las losas de cubierta (asfalto con arena) se derretía con el sol y empegotaba las cabecitas de los niños… Me fui rápidamente para evitar a las enfurecidas madres.

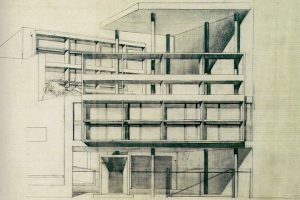

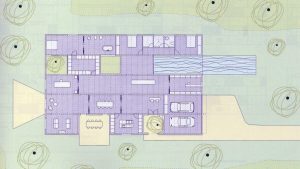

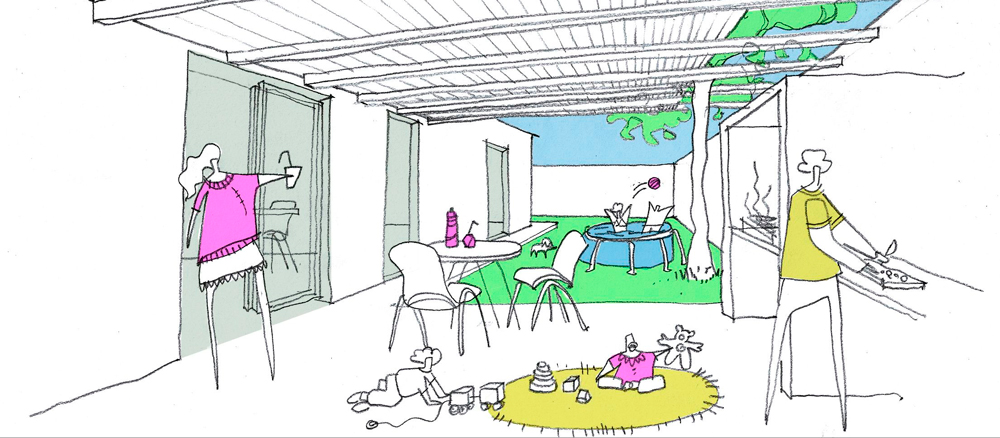

Me sentí más realizado cuando asumimos la tercera fase del proyecto de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos en Las Mercedes. Ese enorme complejo escolar, previsto inicialmente para agrupar 20 mil niños dispersos en las montañas, quedaba en las estribaciones de la Sierra Maestra, donde se había hecho fuerte la guerrilla de Fidel Castro después del desastroso desembarco del yate Granma en diciembre de 1956. En el equipo, dirigido por Emilio Escobar, estábamos varios amigos como Luis Lápidus, Orestes del Castillo, Antonio Saínz, Arsenio Mata, Marina López y otros. Yo proyecté en 1963 los conjuntos de viviendas para los maestros, que se repitieron en varias de las unidades. Se conformaba una pequeña plaza en cada unidad, definida por dos tipos de viviendas uniplantas de dos dormitorios, pareadas y en tiras; y una edificación biplanta con apartamentos de un dormitorio en planta baja combinados con otros de tres dormitorios en dos niveles.

Esa Casa Duplex tenía acceso por dos fachadas opuestas, para que pudiese funcionar como pivote visual del conjunto. Traté de adecuarme a un clima poco común en Cuba, lejos del mar y bloqueado por montañas: sin brisas, caliente y polvoriento por el día, y fresco por las noches. Fue quizá un pretexto para intentar mi ejercicio à la Le Corbusier: muros lisos con pocos huecos cuidadosamente compuestos, y por supuesto blancos; y loggias para dormir fuera cuando el calor fuese sofocante. El arquitecto Tony Colás proyectó luego la pequeña plaza del conjunto y diseñó una farola de hormigón que ha envejecido muy bien. En cambio, la volumetría de las viviendas está actualmente descompuesta por cuatro colores diferentes (y no precisamente escogidos por Rietveld), que por supuesto incluyen los inevitables rosado y verde.

La ilusión de hacer una ciudad en medio del campo terminó tragada por el campo. Esa Casa Dúplex apareció en el libro Diez Años de Arquitectura en Cuba Revolucionaria que tú escribiste, y recibió mención en 1990 en el Salón SIARIN “30 Años de Arquitectura Revolucionaria”. A partir de esta experiencia tomé conciencia de que había otras cuestiones que forman o deforman cualquier proyecto. Poco a poco fui entrando en otro mundo más coral y menos vedettista.

En 1968, el proyecto del pueblo de Vallegrande me hizo trabajar a la escala completa de un asentamiento de 120 viviendas con su infraestructura técnica y servicios sociales, diseñado y construido en 44 días. Nunca entendí bien por el qué de ese cabalístico 44, probablemente un comentario de alguien importante, tomada inmediatamente como un compromiso. Tuve que usar unos proyectos típicos de casitas aisladas unifamiliares de una planta, con paredes prefabricadas ligeras con el sistema Sandino (antes Novoa). El trazado del pueblo lo hice en unas pocas horas con Mario González. Ingenuamente, las casitas estaban rodeadas de césped y sin cercas, formando unas supermanzanas con placitas para estar y dos cruces peatonales en el sentido más corto. En poco tiempo todas se fueron cercando de manera improvisada y con materiales de desecho.

Por esa misma época proyecté un conjunto de treinta viviendas uniplantas pareadas frente a la Escuela de Artes Plásticas de Cubanacán, con el fondo hacia el aeropuerto de Ciudad Libertad, recientemente desactivado. Era una tira a lo largo de la calle, pero algunas casas estaban retranqueadas para formar unas pequeñas plazas de estar al frente. Cuando ahora paso frente a esas casitas me cuesta mucho reconocerlas. Son muy pocas las que se han mantenido igual a como las proyecté, y algunas han crecido y se han subdividido hasta convertirse casi en pequeños edificios de apartamentos. Inicialmente las casas eran para erradicar moradores del cercano barrio insalubre, que supuestamente eran pobres de solemnidad. Parece que algunos encontraron la manera de aumentar creativamente sus ingresos, y aplicarlos con entusiasmo a desfigurar una arquitectura sin pretensiones pero correcta. Otra vez el medio empuja hacia abajo.

Una experiencia muy interesante de la década de los años setenta fue la reanimación urbanística, un programa de acciones rápidas concentradas en nodos urbanos importantes pero decaídos, que empezamos en la antigua dirección provincial de Arquitectura y Urbanismo de La Habana en 1974. Se hicieron varios proyectos antológicos, como el Bulevar de San Rafael, los Cuatro Caminos y 12 y 23, en El Vedado. Lamentablemente, se abandonó esa práctica; y todavía esperamos por la primera calle-parque o woonerf, proyectada para la calle Aramburu en Centro Habana.

RS: En estos años iniciales, con los cambios radicales acontecidos en la profesión y en la enseñanza, se llevaron a cabo diversos proyectos teóricos y utópicos, asociados al proyecto de construcción de una nueva sociedad. ¿Tú participaste en algunos de ellos?

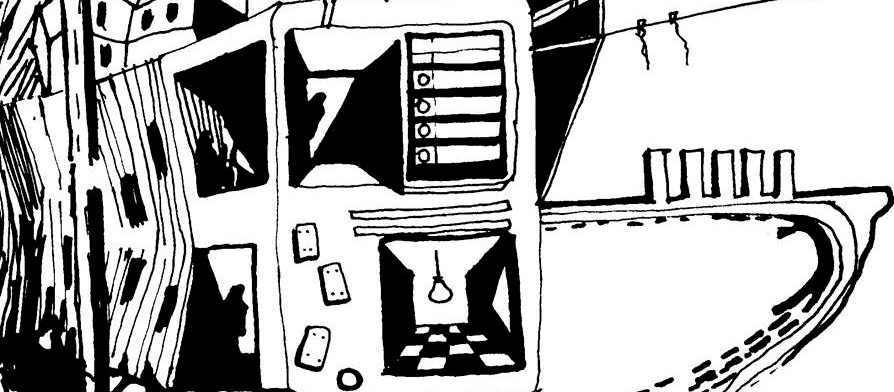

Coyula: Disfruté mucho otros proyectos urbanos que hice en la Escuela de Arquitectura fuera de currículum, aunque se distorsionaron notablemente durante la ejecución –como el pueblo nuevo de Ceiba del Agua y el pueblo de Valle del Perú– o nunca llegaron a hacerse. Uno fue el proyecto (más bien un manifiesto) para Banao, elaborado en 1967 con dos arquitectos importantes, el español Joaquín Rallo y el italiano Roberto Gottardi. Banao proponía criterios muy adelantados, buscando borrar diferencias entre la ciudad y el campo, imaginando nuevas formas muy radicales de vida en correspondencia a los cambios sociales que estaban sucediendo en Cuba. Planteaba el reciclaje y otros asuntos referentes al equilibrio ecológico: y hasta se adelantaba en la donación de órganos.

Ceiba del Agua seguía la geometría de los vecinos sembrados de cítricos como trama básica para el trazado del pueblo. Usamos proyectos típicos de viviendas biplantas a los que solamente se les hacía un cambio: colocar la escalera al exterior. Eso despejaba el interior de la vivienda y daba un ritmo interesante a la calle, ahora diría que similar (salvando las distancias) a las hileras de brownstones en Manhattan. Pero se nos prohibió sacar la escalera porque se apartaba del proyecto típico aprobado para todo el país.

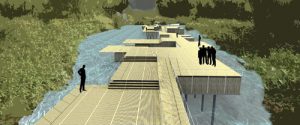

Algo parecido sucedió con el pueblo de Valle del Perú: en respuesta a la obligación de montar con grúas los edificios de grandes paneles de hormigón que estábamos obligados a usar, optamos por llevar esa restricción al extremo y hacer un pueblo lineal, a lo largo de un malecón frente a un embalse represado. Los edificios se ubicaban en tiras paralelas y se escalonaban en altura subiendo hacia atrás y descendiendo hacia los extremos, usando los techos para bajar al malecón.

En vez de rechazar a la vía, como era usual en todos los proyectos de nuevas comunidades rurales, planteamos que ella era precisamente una de las pocas fuentes de animación en un sitio aislado, por lo que debía incorporarse al pueblo. La seguridad se garantizaba con un par de puentes peatonales para llegar al borde del agua por encima de la vía. También este proyecto quedó desfigurado: los constructores plantearon que el cimiento típico se desperdiciaba al no hacer todos los edificios de cinco pisos, la cantidad de viviendas se redujo drásticamente de 1050 a 150, no se hizo el malecón y se perdió el concepto de pueblo lineal compacto.

En 1966, con la participación de Joaquín Rallo y Roberto Gottardi, elaboré el proyecto de remodelación de la antigua Funeraria Caballero en La Rampa para convertirla en una Casa de Cultura. Fue una experiencia muy interesante. Rallo se acercaba al diseño con una rigurosa visión científica, implacablemente perfecta, que a veces llegaba a parecerme deshumanizada. Roberto luchaba por controlar su creatividad desbordada, muy personal, con un sólido andamiaje teórico gramsciano transferido de la filosofía a la arquitectura. Fue un estudio muy serio de interiores, con énfasis en el color. Su tratamiento fue muy trasgresor; un homenaje a la estética de Los Paraguas de Cherburgo, con una fiesta de magentas, turquesas y verde manzana.

Trabajábamos in situ de forma voluntaria, fuera del horario normal de trabajo. Pocas semanas después de su sonada inauguración, se decidió cerrar la instalación debido a un incidente ocurrido en su interior, con la lógica estrecha del cuento del marido engañado y su venganza arrojando el sofá por la ventana. El público indeseable que iba allí simplemente cruzó la calle y se apostó en la esquina de L y 23.

Integré un equipo con Joaquín, Roberto y el venezolano Fruto Vivas (una máquina de producir ideas) en un programa de construcción de jardines de la infancia, una especie de mini-círculo infantil, que generalmente se ubicaron en espacios verdes de la ciudad. Fui afortunado en colaborar con esos arquitectos, siendo yo joven y poco importante. Cuando pienso en cuanto influyó Rallo en mi formación académica me parece imposible que esa relación durase menos de cinco años. Joaquín murió en 1969 a los 42 años, desterrado a Jagüey Grande para que tomara contacto con la realidad. Había nacido en Ceuta, adonde desterraban a los patriotas cubanos durante las guerras de independencia del siglo XIX.

En un proyecto posterior, para la adaptación del antiguo Palacio Presidencial para Museo de la Revolución, planteé una gran estereocelosía metálica (¿era roja?), que irrumpía desde la fachada del fondo (donde se había producido el ataque revolucionario) y atravesaba el edificio hasta salir por la fachada norte. Eso representaba al Asalto y a los grandes cambios sucedidos en el edificio y en el país. Al yate Granma lo situábamos delante de esa fachada principal, en una gran grieta escultórica en el piso para que apareciera a nivel del agua, identificada por un espejo de acero inoxidable; y con el mar al fondo. El proyecto no prosperó. El edificio de Palacio quedó intocado, sin referencias visibles externas a los cambios por los que pasó; y se embalsamó al Granma en una gigantesca urna de vidrio sin relación con el agua.

Siempre me sentí atraído por los proyectos de monumentos conmemorativos, porque son una rara oportunidad de integrar la arquitectura con el paisajismo, el diseño urbano, la escultura y –si el resultado es bueno– la poesía. Emilio Escobar, Sonia Domínguez, Armando Hernández y yo disfrutamos mucho proyectando por las noches en 1965 y luego construyendo el Parque-Monumento de los Mártires Universitarios, muy cerca de la Colina Universitaria donde habíamos estudiado en los años ‘50. Fue el primer monumento importante después de 1959 y seguimos un concepto innovador: en vez de poner una escultura en el centro de una plaza, formamos la plaza con el monumento, que es un muro de hormigón que cambia de forma según el período de la historia que alude.

El muro lleva formas en bajorrelieve, hechas con sacos de yute y papel de bolsas de cemento, tablas y sogas, clavados por dentro del encofrado. Son representaciones muy abiertas que respetan al observador sin tratar de imponerles un significado concreto. Ellas se vuelven cada vez menos figurativas a medida en que la lucha se hacía más colectiva, y al final se convierten en texturas que se funden con la del hormigón. Para nosotros fue muy importante ganar ese concurso nacional: éramos jóvenes –alrededor de treinta años– amigos y compañeros de estudios y en la lucha contra la dictadura de Batista, que todavía estaba reciente; y le habíamos ganado a muchos arquitectos y plásticos bien conocidos. El monumento en sí ha envejecido bien a pesar de la falta de mantenimiento y de que nunca se completó. Está allí, con una vida propia que ya es independiente de sus creadores.

Igualmente disfruté el proyecto del Mausoleo del 13 de Marzo en el cementerio de Colón, también con Emilio Escobar y ganado en concurso a fines de 1981. Es más sencillo, una gran hilera de banderas en acero inoxidable que funciona como un reloj solar, arrojando cada 13 de Marzo la sombra a lo largo de una franja en el piso, donde se marcan las horas. Cuando llega a las 3:15, hora del Asalto a Palacio, se puede encender una llama en ese punto para empezar la celebración. El piso de la plazuela está adoquinado para recordar la lucha callejera, y tiene unos abombamientos que obligan a caminar mirando al piso. Al bajar la cabeza para mirar donde se pisa, se rinde así homenaje a las tumbas de los caídos. José Villa, un gran escultor entonces muy joven, colaboró en la ejecución de las banderas.

Otro proyecto logrado que no se ejecutó fue el de la Fuente de la Juventud, en Paseo y Malecón, presentado al concurso en 1978. Trabajé con Luis Lápidus, Félix Beltrán, Orestes del Castillo, Sergio Ferro y José Planas. Era una especie de árbol abstracto de hormigón con bandas concéntricas desplazadas que iban girando y ampliándose de abajo hacia arriba, con la forma de la flor de cinco pétalos del Festival. Cada anillo llevaba por fuera delgadas tiras verticales de aluminio anodizado en los colores de la Flor, sujetas de manera que el aire las hiciera vibrar. Al estar muy juntas, la luz reflectaría el color, como sucede con la flor de la buganvilia –o al menos, eso esperábamos. El agua de la fuente debía subir escalonadamente para después caer como un gran cilindro. Así pensamos vencer la fuerza del viento en ese lugar, que siempre dispersaría un chorro lanzado desde abajo. La estructura serviría como pivote visual en la explanada al comienzo de Paseo, tuviera o no tuviera agua…

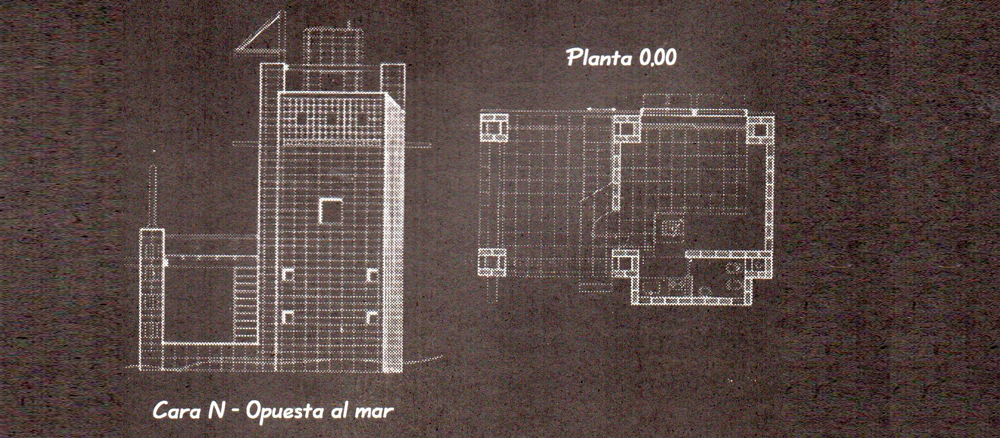

En 1983 dirigí a dos estudiantes talentosos, Rosendo Mesías y Juan Luis Morales, que con su proyecto de rehabilitación para el Hotel Pasaje ganaron el premio en París de la Sección Española de la UIA en la XI Confrontación Internacional de Proyectos de Estudiantes de Arquitectura. El Pasaje se había desplomado trágicamente poco antes, matando a varias personas. El proyecto conservaba las fachadas neoclásicas, rehabilitadas por una empresa estatal especializada que también asumió el reforzamiento estructural y las instalaciones, hasta el nivel de piso equipado.

El edificio, que al momento el derrumbe ya se había convertido en una cuartería, estaba muy bien situado; y se proponía destinarlo a viviendas, con células mínimas. Ese trabajo lo harían los propios usuarios, con proyecto y dirección técnica apropiada que suministraría el Estado. El diseño de las fachadas hacia los patios interiores quedaba en manos de los propios usuarios. Emilio Escobar y Orestes del Castillo colaboraron en la asesoría a los estudiantes. El proyecto nunca se ejecutó, y en su lugar se decidió hacer una sala deportiva polivalente, cuya cubierta metálica asoma impúdicamente por encima de los frontones neoclásicos.

El monumento a José Antonio Echeverría en su ciudad natal de Cárdenas fue también llamado a concurso, pero solo para estudiantes. Emilio Escobar fue el tutor del proyecto que ganó el concurso, hecho por Oscar Guevara, Claudia Baroni, Ileana Pérez Drago y el estudiante de escultura del Instituto Superior de Arte, David Placeres. Yo colaboré con Emilio. En la plaza frente a la casa natal de José Antonio, el monumento era un gran bloque de mármol con su retrato cortado en lascas desplazadas, de manera que la cara solo se podía ver desde un ángulo preciso, poniéndose en línea con la casa y el trazado de un camino en el piso, pues José Antonio salió de allí, pasó y siguió para entrar en la Historia. Lamentablemente nunca se ejecutó. La ironía es que se realizaron muchos monumentos sin pasar por concursos o incluso contra la recomendación de la Comisión de Esculturas Monumentales (CODEMA), pero varios premiados legítimamente en concurso quedaron en el papel.

RS: ¿Cuál fue tu integración en la intensa dinámica de construcciones que se llevaron a cabo a lo largo de la década de los años sesenta y en la preparación de la zafra de los 10 millones, que implicó la construcción de pueblos agrícolas e infraestructuras territoriales.

Coyula: Yo comencé en enero de 1959 trabajando por un par de meses en el proyecto de La Habana del Este, pero muy pronto pasé al Cuerpo de Ingenieros del Ejército Rebelde, donde participé en proyectos de nuevos pequeños asentamientos rurales. Después de graduado mantuve esta actividad localizando nuevos poblados rurales y obras agropecuarias en Viviendas Campesinas del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, dirigida por el Capitán José Ricardo Rabel, quien desertó poco después espectacularmente piloteando una frágil avioneta. En 1962 nos encargaron seguir con el proyecto de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, mencionada anteriormente. En 1963-64 estuve al frente de un Taller de proyectos en el Ministerio de la Construcción, donde hicimos varios proyectos de industrias, y después trabajé más de un año como contraparte del equipo polaco que había ganado el Primer Premio en el concurso internacional para el Monumento a la Victoria de Playa Girón. Era un grupo muy joven –excepto el ingeniero estructural, Wieslaw Szymanski– con Marek Budzynski, Andrzej Mrowiec, Andrzej Domanski y Grazyna Boczewska. Aprendí mucho con ellos. En esos años participamos en el concurso de Vivienda por Medios Propios con cuatro proyectos muy interesantes, cuyo primer premio lo obtuvieron Mario González y Julio Baladrón. También estuve por un tiempo trabajando con Tony Cintas en el proyecto de reacondicionamiento del Palacio de Justicia para Palacio de la Revolución. Eso incluyó el proyecto para adaptar el Palacio del Centro Asturiano como Tribunal Supremo. Yo quería romper la monumentalidad fascistoide de la gran fachada de Justicia con unos planos horizontales con vegetación que funcionarían como quiebrasoles; pero la propuesta quedó en el papel. El trabajo era gigantesco y después de estar mucho tiempo pidiendo refuerzos este llegó como una intervención: recuerdo todavía al prestigioso y poderoso Antonio Quintana entrando al frente de un gran equipo “con todos los hierros“, como una operación militar…

Ello coincidió con la reacción anticultural que desató en la Escuela de Arquitectura un decano disfrazado de revolucionario extremista, que con el tiempo cambiaría su inmerecido uniforme verde olivo por el hábito blanco de espiritista. Fueron eliminadas las asignaturas de Plástica y Fundamentos del Diseño, en las que trabajé con Rallo, Gottardi, Emilio Escobar y Rodolfo Fofi Fernández, y a nosotros nos dispersaron. De Palacio salí para la JUCEI de Marianao, donde trabajé como único arquitecto en muchos proyectos sencillos de cafeterías, microparques y conjuntos de viviendas. El sitio era muy alejado, en La Coronela; y las condiciones de trabajo muy duras. Recuerdo una especie de trabajo social que hicimos en Las Martinas –lo último de Pinar del Río–, justo antes de empezar la península de Guanahacabibes, donde solo se oía la radio mexicana. Allí proyecté un pequeño edificio de dos plantas que combinaba tienda, peluquería y unas pocas habitaciones para hotel.

Desde 1964 simultaneaba mi trabajo en la producción con la enseñanza. En 1969 fui escogido para viajar por un año a la Unión Soviética y Polonia con siete docentes más de la entonces Escuela de Arquitectura. Yo nunca había permanecido tanto tiempo en el extranjero y hubo momentos en que sentí muy duro la mordida de la nostalgia por el país y mi familia. Un día me di cuenta de que también extrañaba el olor del mar. Fue una experiencia interesante, tanto profesional como humana. Descubrí que aunque en Polonia había muchos buenos arquitectos, la arquitectura que se hacía era mala. Entendí por qué.

Cuando regresé en 1970, la Gran Zafra de los Diez Millones estaba en su apogeo. Fue un choque terrible ver a La Habana paralizada, así que me refugié en el campo, en el plan citrícola de Ceiba del Agua donde estaban mis compañeros de la Administración Regional de Marianao. Así la vida me pareció más llevadera. En ese mismo año me nombraron subdirector de la Escuela y poco después director. Traté de concretar múltiples iniciativas sin dejar de impartir clases, lo que en aquel entonces era raro para un director.

Hicimos experimentos como la Unidad Lógica en Cuarto Año que organicé con Roberto Segre y otros profesores, donde las asignaturas se imbricaban tanto que después casi no se podían evaluar individualmente, lo que afectaba a las rígidas estructuras burocráticas vigentes. También dispersé grupos de alumnos y docentes por medio país, haciendo proyectos reales que se construían. Fueron años en que al irme a casa a las diez de la noche me parecía que estaba haciendo algo indebido.

RS

La Habana – Río de Janeiro, octubre/noviembre 2004.

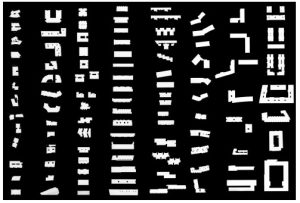

En el próximo número de café de las ciudades se publicará la segunda y última parte de esta entrevista a Mario Coyula, en donde se expondrá la actuación de Coyula en La Habana a partir de los años ’70, las visitas de Courajoud, Borja Huidobro y Kevin Lynch, el proceso ideológico “anti-urbano” iniciado en la década, los proyectos de nuevos pueblos rurales, el proyecto de remodelación de Cayo Hueso, las tareas de recuperación del Centro Histórico, los perjuicios ocasionados por intervenciones recientes, los proyectos del grupo “Manifestos”, la construcción de la gigantesca maqueta de La Habana en escala 1:1000, las propuestas del New Urbanism, las inversiones extranjeras en la ciudad, los grupos de estudio sobre La Habana en Miami, los principales problemas que tiene La Habana en la actualidad y que medios reales existen para resolverlos, etc.

Roberto Segre es arquitecto y crítico de arquitectura, graduado en Buenos Aires, ejerció la docencia en La Habana y es actualmente profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Roberto Segre, Mario Coyula y Joseph Scarpaci

2004: “Along Calzada del Cerro” (con Isabel Rigol), en Icon, The World Monuments Fund, Nueva York, verano

2003: “Thoughts on La Rampa”, en La Rampa. Envisioning a 20th Century Modern Preservation District / Taller de Cuba 2002, Harvard University Graduate School of Design, Cambridge MA.

2003: “La Ciudad Rampante. Cuando Éramos Jóvenes y Hermosos”, en Revolución y Cultura # 4 / 2003, pp 14-27; ISSN 0864-1315, La Habana.

2003: “Los Muchos Tiempos de La Habana”, en Enfoques, 2ª quincena, june, 10 pp, International Press Service (IPS), La Habana. Republicado en Mapping # 93, pp 52-61, Madrid, abril 2004.

2003: “Havana Case Study”, en The Challenge of Slums. Case Studies for the Global Report on Urban Settlements 2003 (publicado completo en CD, versión abreviada en libro), UNCHS, ISBN 187450255

2003: “Sitting at the Edge: Between Havana and the Straits of Florida”, prefacio para El Malecon. The Cuba Studio 2002, Harvard Graduate School of Design, Cambridge MA

2002: Havana: Two Faces of the Antillean Metropolis, co-autor con Joseph Scarpaci y Roberto Segre (segunda edición revisada), The North Carolina University Press, Chapel Hill NC (437 pp). ISBN 0-8078-2700-2 (tapa dura), ISBN 0.8078-5369-0 (tapa blanda). Primera edición, John Wiley. Chichester, RU, 1997.

2002: “City, Tourism and Preservation”, en Tourism in the Americas, pp 66-69, ReVista, edición Invierno, Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos, Universidad de Harvard, Cambridge MA.

2001: “Architecture”, capítulo en Havana / TimeOut Guide, pp 33-42, Penguin, Londres, ISBN 0141000295

2000: “El Futuro de la Ciudad: Desarrollo en Equilibrio”, en Revista de Occidente # 230-231, Madrid, jul-ago

2000: “La Habana Junto al Agua. Revitalización de Puertos, Costas y Riberas”, in Arquitexto # 30, pp 48-53, Santo Domingo. Publicado como “Havana by the Water” en Aquapolis # 1-2, pp , Cittá d´Acqua, Venecia, 2001; y en Planificación Física-Cuba, #2/2001, pp 39-44, IPF, La Habana, 2001

2000: “Un Parque, un Río, una Ciudad”, en Siempre Verde # 1, Parque Metropolitano de la Habana, La Habana, abril

2000: “Mirando Atrás Desde el Futuro: La Arquitectura Habanera en el 2000”, en Revista Bimestre # 12, Vol LXXXVII, época III, pp 200-209, Sociedad Económica de Amigos del País, La Habana, ene-jun; también publicado en Arquitectura y Urbanismo Vol 21, # 1, pp 64-66, ISPJAE, La Habana, 2000

1999: “Influencias Cruzadas Cuba-Estados Unidos sobre el Medio Construido: ¿Carril Dos, o Autopista en Dos Sentidos?”, en Arquitectura y Urbanismo Vol 20, No. 2, ISPJAE, La Habana; también publicado en Archivos de Arquitectura de las Antillas# 10, Año 5, pp 118-123, Santo Domingo, junio 2000; y en Culturas Encontradas: Cuba y Estados Unidos, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Juan Marinello, La Habana / Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos, Universidad de Harvard, Cambridge MA, 2000.

1998: Mario Coyula; Rosa Oliveras y Miguel Coyula: Hacia un Nuevo Tipo de Comunidad en La Habana: Los Talleres de Transformación Integral del Barrio (17 pp), GDIC, La Habana

1998: “Arquitectura y Ciudad en la Cultura Cubana Contemporánea”, en Revolución y Cultura # 6, La Habana, nov-dic. Republicado en Suelo Americano # 2, Universidad ARCIS, Santiago de Chile, julio 2000. También publicado en Arquitectura Cubana: Metamorfosis, Pensamiento y Crítica (una selección de textos por Concepción Otero), Ediciones Artecubano, La Habana, 2002; y en Carta de La Habana # 17, Año 6, pp 3-6, GDIC, La Habana, 1999. Versión en inglés por Bob Mayers, “Architecture and the City in Contemporary Cuban Culture” en Cuba Update, Vol XVIX, # 2-3, pp 13-14/16-18, Centro de Estudios Cubanos, Nueva York, ene-mar / abr-jun 2000

1996: La Habana Siempre, 16 pp, GDIC, La Habana / también publicada como “La Habana Siempre, Siempre mi Habana”, en Archivos de Arquitectura de las Antillas # 2, pp 77-83, Santo Domingo, 1997; y como “La Habana Siempre”, in Topos #01, Vol 01, pp 10-19, NPGAU / Escola de Arquitetura de UGMG, Belo Horizonte, jul-dic 1999. Publicada en una versión corta como editorial bajo el título “La Habana Siempre, Siempre La Habana” en Carta de La Habana # 8, Año 3, p 1, GDIC, La Habana, 1995. Versión inglesa (traducida por Kurt Dillon): Havana For Ever, Forever Havana, 17 pp, GDIC, Havana, 1997. Partes publicadas como “Havana Forever” en Cuba Update Vol XVIX, # 2-3, pp 2-4, Centro para Estudios Cubanos, Nueva York, ene-mar / abr-jun 2000. Partes en alemán publicadas como “Die Stadt Neu Denken”, pp 11-12, in ila # 237, Bonn, julio 2000