English text in The Cities´Café

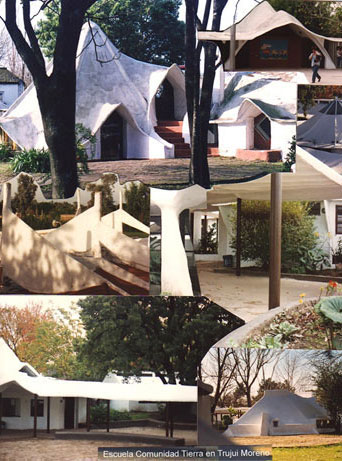

El argentino Alfredo Garay (más conocido entre propios y extraños como Fredy) es uno de los urbanistas más influyentes y activos de América Latina. Militante desde su juventud, fue influido personal y personalmente por su participación en la experiencia (un raro mix entre cristianismo de base, utopismo sesentista y hippismo) de la Comunidad Tierra, con el arquitecto Claudio Caveri, en la periferia metropolitana de Buenos Aires. Exiliado durante la última dictadura militar de su país, en 1976, retornó con la recuperación democrática para trabajar con el mismo Caveri en el municipio bonaerense de Moreno y otros gobiernos municipales y provinciales.

En 1989, con 36 años de edad, asume la Secretaría de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires. La marca más perdurable de esa gestión en la Ciudad es la renovación urbana del antiguo y obsoleto Puerto Madero. En tanto desde la década de 1920 (incluso en la propuesta de plan formulada por Le Corbusier) existía consenso en los medios técnicos acerca de la necesidad de integrar esa área como expansión natural del centro, la compleja maraña de jurisdicciones administrativas y restricciones burocráticas impedían la realización de cualquier iniciativa al respecto. El aporte fundamental de Garay fue formular un modelo de gestión, muy basado en la experiencia de las ZAC (por Zone d’Aménagement Concerté) francesas, a partir de la conformación de una empresa de urbanización, la Corporación Antiguo Puerto Madero.

Desde el año 2000 es titular de una cátedra de Planeamiento Urbano en la Universidad de Buenos Aires, experiencia que sintetiza en “el armado de un grupo de gente interesada en el urbanismo, un colectivo consistente que expresa opiniones diversas, que no tienen necesariamente una idea unificada de concepción política pero que constituyen un ámbito de intercambio y de elaboración de ciertos puntos de vista respecto de la evolución de la ciudad”.

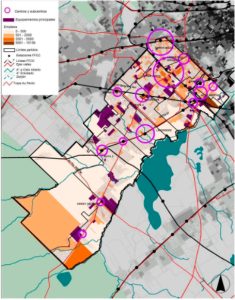

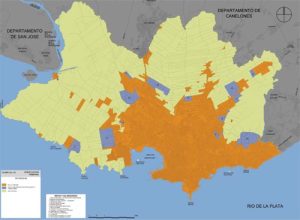

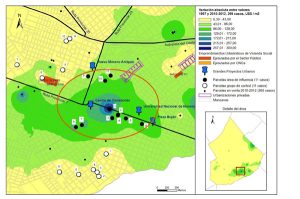

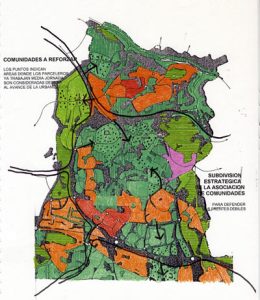

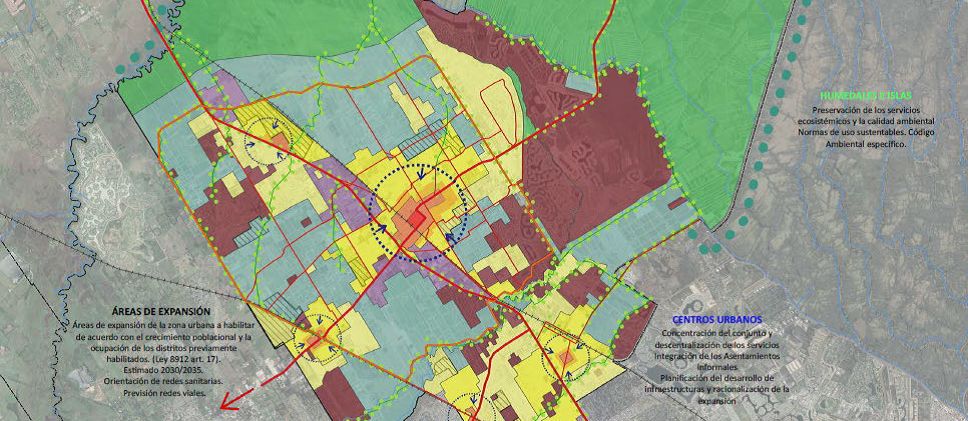

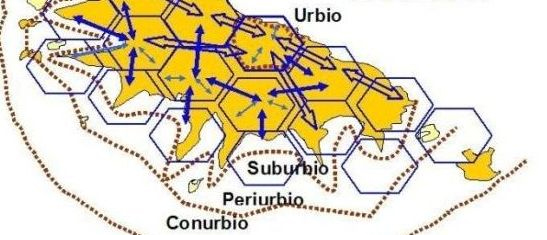

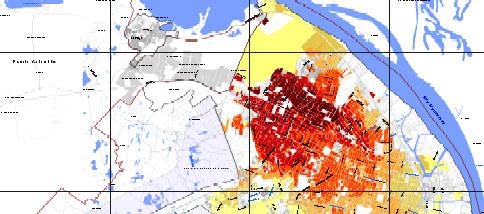

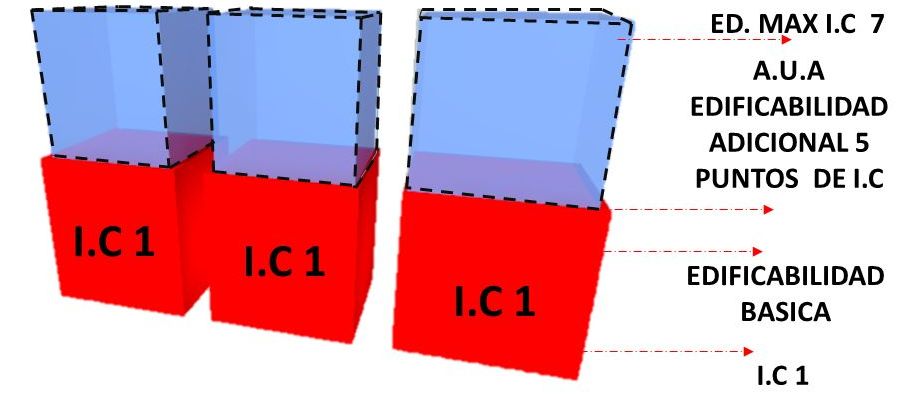

Entre 2004 y 2008, Garay estuvo a cargo de la Secretaría de Vivienda y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires (vale aclarar para lectores no argentinos que a pesar de la coincidencia de nombres, la ciudad y la provincia son unidades político-administrativas diferenciadas), en la que coordinó la elaboración de los Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires. El trabajo presenta una significativa variante respecto a propuestas anteriores de planeamiento metropolitano en la RMBA: el reconocimiento de la incertidumbre y la multiplicidad de actores intervinientes en la escala metropolitana del territorio. Aun cuando el esquema de Lineamientos Estratégicos requiere fuertemente de flexibilidad política y técnica para su implementación, el discurso de Garay es sin embargo muy preciso en dos materias esenciales: la fuerza del Plan como generador de hegemonía intelectual (aun cuando no se realicen, los planes dejan su marca en la cultura institucional) y la necesidad de una intervención del Estado en la cuestión territorial, sin la cual resulta inevitable una crisis de gobernabilidad metropolitana, y una sociedad más injusta.

Actualmente asesora al gobierno nacional en la confección de su Plan Quinquenal y de diversos programas de urbanización. Garay nos recibe en su estudio con la misma actitud opinante y activa de siempre. Comparte los avances de un plan de urbanización en el que esta trabajando y en el que afirma haberse “reconciliado con Le Corbusier” a partir de esquemas de movilidad y tejido urbanos con reminiscencias organizativas a los del área residencial de Chandigarh. Critica la miopía política de los alcaldes “progresistas” colombianos que se oponen al plan de paz del presidente Santos, y arremete contra la hipocresía y esterilidad de la “corrección política” en el desarrollo de la disciplina. Como muy pocos en el ejercicio de la profesión, Garay ha expresado la necesidad de superar la idea de confección de planes como una suerte de genero literario sin efectos concretos en la realidad.

CDLC: ¿Cómo ves la agenda actual de la ciudad latinoamericana, y cómo ves la agenda actual del urbanismo latinoamericano? Ambas son concurrentes, obviamente, pero en un contexto que vos conocés bastante bien, de distintas situaciones políticas que están muy vinculadas a agendas más amplias, con corrientes ideológicas troncales que caracterizan a muchos países de la región.

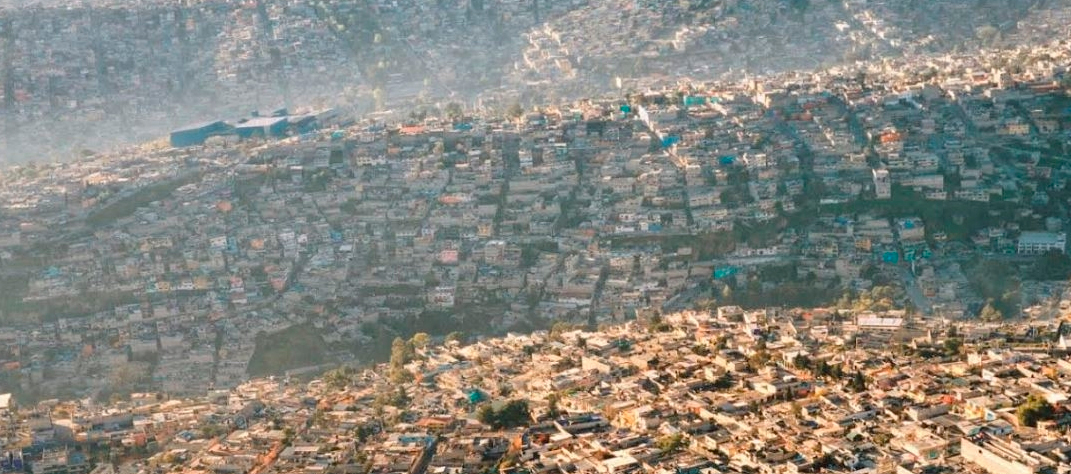

FG: La primera cuestión es que las ciudades latinoamericanas siguen creciendo, por varias razones: porque en Latinoamérica la natalidad sigue siendo más alta que en otras partes del mundo, y porque los procesos migratorios del campo a la ciudad siguen siendo altos, en general. Incluso en algunos países han tomado dimensiones atípicas. Por ejemplo, el caso de Colombia con “los desplazados”, o con regiones que han demorado históricamente estos procesos de migración y repentinamente afrontan nuevas formas de cultivo, nuevas tecnologías, etc., que desplazan masivamente mano de obra hacia las ciudades.

También se ha incentivado la migración entre algunos países latinoamericanos. Al diluirse las fronteras y al haber mayores acuerdos de comunicación entre distintas identidades de origen, hay mayor tendencia al desplazamiento e incluso a la aceptación de los inmigrantes. El caso de la Argentina es un poco particular, porque la misma Constitución les da la bienvenida a los inmigrantes. También observamos que hay muchos países en América Latina donde se encuentra esta situación.

Podríamos agregar como un capítulo lateral de este fenómeno el de los emigrantes a países centrales, como ocurre en El Salvador y en México con la emigración a EEUU. Casi el único punto que es atípico para entender es la relación entre Brasil y los otros países de América Latina, en la que el tema lingüístico y cultural parecería estar marcando una cierta distancia. Hay bastante inmigración peruana en Brasil, pero parecería ser que el propio crecimiento demográfico de Brasil y la migración desde el Nordeste a los centros urbanos ya marcan otra pauta de crecimiento.

El segundo punto que podemos destacar es que así como hay crecimiento, hay fenómenos de concentración en unas pocas ciudades, tanto en las grandes metrópolis como en algunas ciudades intermedias. Creo que el tema central en esto tiene que ver con la capacidad de nuestras sociedades de generar empleo, de absorber en términos urbanos la mano de obra expulsada de la producción rural. En el caso argentino esto es dramático. Podríamos decir que el modelo agroexportador cerraría con un tercio de la población, y está claro que ese es un proyecto que una parte de la sociedad concibe y defiende. Y a lo largo de la historia hemos visto el problema que tiene el Estado como creador de empleo para estas realidades urbanas. Esta necesidad de una industrialización, como compensación de la necesidad de un empleo adecuado para este crecimiento migratorio que confluye en las ciudades. La incapacidad del Estado para producir esos empleos o la incapacidad del Estado para expandir las redes al mismo ritmo de crecimiento da lugar a dos fenómenos: el fenómeno del subempleo y el crecimiento de la economía “informal” (aunque a mí esa palabra no me termina de conformar), una economía que se mueve sobre formas de orientación distintas a las del capitalismo (precapitalistas, artesanales, manufactureras, diversas formas de autoproducción) y a la vez también las formas de una urbanización precaria, la incapacidad, incluso desde el marco normativo, de contener dentro de sus propias reglas de juego un fenómeno urbano del tamaño del que se produce. Y estos fenómenos generan sinergias. La informalidad y la precariedad pasan a ser el ámbito que absorbe la mayoría de esta inmigración. Ahí hay un problema estructural de nuestras sociedades y del crecimiento de nuestras ciudades.

Vinculado con esto podríamos decir que hay una cierta incapacidad de la disciplina para acompañar de manera eficaz estos procesos. En general lo que vemos es la construcción de marcos normativos, de conceptos, la concepción de patrones de comportamiento que en la práctica no verifican. Tenemos entonces la contradicción de un orden formal, ideal, tomado de modelos deseados, y la incapacidad de una sociedad de encuadrarse en el marco de esos modelos. Por lo tanto, esa sociedad queda condenada a la ilegalidad, y las políticas públicas a la frustración, en la medida que las herramientas que se ponen en marcha no terminan de dar respuesta a estas cuestiones. Nosotros, por ejemplo, siempre tenemos un problema con el borde urbano. Se definen parámetros de como expandir el borde urbano de manera formal. Pero las multitudes que no logran acceder a una porción de suelo en ese marco formal no solamente ocupan suelo de manera informal sino que ocupan suelos que no deberían ser urbanizados: áreas inundables, o por encima de las cotas máximas admisibles por su pendiente, sujetas a deslaves, fondos de lagunas, etc. No solamente es un borde informal sino muy vulnerable. Y la incapacidad de producir una respuesta a gente que se localiza con estos niveles de vulnerabilidad hace que las catástrofes aparezcan cíclicamente en las ciudades, afecten a los más pobres y supongan una estructura del gasto irracional (porque finalmente hay que atender la emergencia que ya se sabía que se iba a producir). Casi todas las ciudades tienen ahí una parte importante de su problemática.

El segundo problema que creo que existe es el desarrollo de los parámetros de comportamiento de los sectores medios. Mi colega Eduardo Rojas me señalaba esto como un dato interesante de los últimos años: en América Latina ha habido un gran desarrollo de los sectores medios, y este notable incremento de masas de la población que han incrementado su capacidad de consumo, de acceder a un automóvil, de tener electrodomésticos, de acceder a una parcela urbana, y el desarrollo de los patrones de comportamiento de estos sectores -claramente cooptados, “formateados” por el mercado, incluso por la dependencia cultural- los lleva a correr detrás de objetos de deseo, detrás de paradigmas que también conllevan problemas serios para las ciudades. Por ejemplo, el paradigma de las casas con jardín, de las sociedades entre iguales, los barrios segregados y la concepción de la seguridad disimulando parámetros de exclusión, el paradigma de la motorización y de la libertad vinculada a la movilidad individual, las formas de comercialización (el supermercado, el paseo de compras), los mecanismos de packaging, el incremento notable de la producción de residuos.

Creo incluso que este patrón cultural, esta idea del consumo rápido y la producción de residuos como un patrón de comportamiento, se aplica a la ciudad. La búsqueda de la vivienda o de un barrio como patrón inmobiliario de última generación que va proponiendo nuevos objetos de deseo y va dejando atrás lo que podríamos llamar un “mercado del usado”, y la aspiración de distintos estratos sociales de acceder a estos productos a través de ese mercado del usado genera sucesivas rotaciones que van dejando partes de la ciudad como eslabones perdidos, como residuos. Parecería que el modelo o patrón de comportamiento va llevando a una línea de expansión de la ciudad hacia donde se produce lo nuevo y va dejando sobre la ciudad construida rezagos de ciudad usada: antiguos centros, antiguos barrios industriales que son tratados como residuos, accesibles a los sectores más desguarnecidos de la población, tugurizados, faltos de mantenimiento. En muchas ciudades, no encontramos los mayores niveles de pobreza en los bordes, en la periferia, sino en antiguos centros deteriorados.

Hay entonces dos tendencias, dos dinámicas de cambio. Una, de los que no están invitados a resolver sus problemas con parámetros de mercado, y otra, la que imponen los parámetros de mercado, que no están pensando en una ciudad que incluya a la totalidad. Estas premisas contradictorias de la modernidad nos van dejando ciudades divididas. Yo no sé si la palabra correcta para describir esa ciudad es “dual”, porque en realidad la estratificación va dejando piezas bastante aisladas entre sí, que obedecen a sus propias reglas. Dentro de la tremenda quietud que en general tiene la ciudad, verificamos que hay dinámicas de transformación, valoración y pérdida de valor, y alrededor de esas dinámicas, sectores de la población que están operando o siendo perjudicados por esta transformación.

CDLC: En las últimas décadas, Latinoamérica ha generado ejemplos muy interesantes de aportes urbanísticos a nivel internacional, como los Proyectos Urbanos Integrales de Medellín, Favela Bairro, el Bus Rapid Transit como solución de movilidad, etc. Luego vamos a hablar de Puerto Madero, que como proyecto urbano puede parangonarse a cualquier otro proyecto urbano de recuperación portuaria en el mundo. ¿Cómo ves el rol de los urbanistas latinoamericanos en este contexto?

FG: Podríamos categorizar la práctica de los urbanistas en tres o cuatro sectores distintos. Hay urbanistas que están trabajando muy cerca de la gente, muy vinculados a redes sociales, a tareas reivindicativas, y en general sus prácticas son muy positivas y de una escala muy local. Pero también tienen a veces una dificultad para percibir la ciudad como totalidad, y hasta una negación explícita del poder del Estado como una herramienta que puede ser objeto de sus prácticas.

CDLC: Estarían reivindicando una tradición anárquica.

FG: No se si anárquica pero sí la coherencia alrededor de su autonomía respecto del Estado. Y esto en general es una posición que entra en un punto difícil en el momento en que los dirigentes barriales ganan una elección para ser alcaldes de una localidad. En ese momento aparece una situación de compromiso que pone en diálogo a estos urbanistas con trabajo de base con la estructura municipal.

Hay un segundo ámbito importante que es el de la gente que trabaja para el Estado, que en general lucha como puede con las restricciones de la burocracia, las restricciones presupuestarias, la subordinación a la política. En general, la gente que trabaja para el Estado parecería reivindicar una cierta autonomía de la disciplina, una cierta vocación tecnocrática. Abunda ese discurso de que “nosotros tenemos ideas maravillosas pero los políticos las modifican, no las comprenden, etc.”. Es gente que trabaja, que opera sobre la realidad, que experimenta esta fricción entre un conocimiento técnico y una racionalidad política, pero en nuestra formación en general hay grandes restricciones para construir ese puente necesario entre la racionalidad técnica y la racionalidad política. Durante mucho tiempo esa contradicción fue brutal; en este momento encuentro bastantes equipos que trabajan en municipios y que articulan de manera más adecuada esta relación con la política. Pero ahí puede aparecer una triangulación interesante, que involucre a organizaciones de base, sistema político y pensamiento disciplinar, tratando de reconstruir una mirada común.

Habría un tercer grupo, que en Argentina no es tanto de urbanistas sino más bien de arquitectos, que son más funcionales al desarrollo del capital y funcionan como asesores y proyectistas de grupos económicos. Cuanto más concentrados estos grupos, más complejos son los equipos en los que se apoyan, y en general son quienes diseñan estos productos inmobiliarios. En ese sentido creo que hay algunos que “se la creen”, que creen en los principios que enarbolan, y otros que con cierto cinismo operan cosas que desde el punto de vista disciplinar saben que no deberían hacerse, como hacerle trampa a los códigos, y desarrollan alrededor de eso un oficio.

Y yo hablaría de un cuarto grupo, que debe ser el más numeroso y el que más pesa en este momento en la construcción del pensamiento urbanístico, que es gente que se dedica a la investigación, que trabaja en ámbitos académicos y que en general audita el desarrollo de las políticas municipales, demoniza el desarrollo del capital y, en general, idealiza el desarrollo de los movimientos sociales y sus formas de expresión.

Este pensamiento va construyendo un sentido común desde donde se mira la totalidad de la producción, y yo creo que hay bastantes cosas que discutir sobre sentido común. En lo personal, yo creo que el camino que deberíamos buscar es el de una ciencia aplicada, una disciplina que busca necesariamente su desarrollo tecnológico y que necesita producir artículos, desarrollos conceptuales de gente que tiene un ejercicio profesional concreto, con municipios, con organizaciones sociales o incluso desarrollos privados. Es decir, producir un artículo sobre un caso en el que les tocó participar, porque esta construcción sobre la base del estudio de casos es lo que lleva con mayor precisión a encontrar herramientas adecuadas. Los cirujanos tienen esa dinámica (aunque no digo que el urbanismo se parezca a la cirugía). Por ejemplo, un médico que encontró una manera de hacer un by pass distinta a la habitual escribe un artículo, y otro que lee ese artículo prueba cómo desarrollar esa tecnología en otro caso, o en el tratamiento de otro órgano. Y ahí surge una interacción interesante.

Un segundo elemento que me parece importante en esta búsqueda teórica, es que hoy en día, vemos por un lado una tendencia a la complejización y a esto que era común en las escuelas de urbanismo francesas, que era tratar de mirar, en la multidisciplina pero a la vez en la complejidad de los procesos que estamos viendo, la diferenciación entre los síntomas de un problema y la naturaleza del problema. Y por otro lado, hay una gran tendencia a la simplificación. Hoy veo en los organismos internacionales esta tendencia a los diagnósticos rápidos, a la selección de un número acotado de indicadores, a la formulación de programas que den respuestas rápidas a los desajustes que presentan estos indicadores, obviamente con un discurso ambiental, de cambio climático, etc., pero que al tratamiento de los problemas de las ciudades les da una mirada un poco liviana.

CDLC: ¿Cómo ves a la ciudad en la agenda de la política latinoamericana, con sus dos corrientes hegemónicas? Obviamente, la realidad es mucho más compleja, pero hay una cantidad de países donde hay gobiernos de una familia que podemos ubicar entre el populismo clásico y la izquierda con distintos matices, y hay otra familia de gobiernos con una impronta más neoliberal, también simplificando. ¿Cómo ves que ambas vertientes estén considerando a las ciudades en la agenda de la política? Te adelanto que en mi visión particular, en la Argentina la ciudad está rezagada en la agenda de la política

FG: En la agenda de la política, lo popular es prioritario, es decir el salario, el empleo, las condiciones de vida, incluso te diría que en casi todos los países de América Latina la problemática de lo popular marca la agenda, por un criterio básico de gobernabilidad. Es decir, en algunos países donde ha habido o está habiendo alzamientos sociales estamos observando una profundización de esa agenda. También estamos viendo una mayor capacidad de intervención del Estado sobre el fenómeno de las ciudades. Por lo menos creo que hay un incremento del gasto en obras públicas. Eso lo vemos en Brasil, Argentina, Chile, Colombia.

CDLC: O sea que ese fenómeno es independiente del signo ideológico.

FG: Claro, y uno se preguntaría hasta dónde se trata de la solución de problemas populares o de la ciudad, o en cambio se trata de la capacidad de presión de los lobbies, de la construcción, del transporte, etc., promoviendo este tipo de inversiones. Y en este punto podríamos decir que hay un contexto de incertidumbre respecto de cuál es el modelo de desarrollo adecuado para una ciudad. Las características del desarrollo industrial sustitutivo de importaciones, que caracterizó las décadas de los ’50 a los ’70, los proyectos de modernidad latinoamericanos, hoy en día parecerían estar muy cuestionados conceptualmente. En general el discurso sobre la ciudad es el del crecimiento de los servicios, con una especie de abandono resignado a que la industria se va a producir en los países asiáticos. Con lo cual aparece implícita una cierta voluntad de abandonar el desarrollo tecnológico y productivo en otros ámbitos, para tener una especie de ciudades parásitas y administrativas.

En ese sentido, la presencia de los gobiernos locales ha tomado un protagonismo novedoso respecto de lo que era la historia de nuestros países. En Argentina, en la década del ’70, la figura predominante eran los dirigentes sindicales y los intendentes eran figuras políticas de segundo o tercer nivel. Hoy en día hay una preponderancia de los alcaldes, que en algunos países se proyectan como candidatos a presidente con relativa facilidad. Y digamos también que su reivindicación de mayor competencia, mayor presupuesto, mayor nivel de decisión, siempre está apuntalada sobre la importancia, la envergadura de las necesidades populares como sostén de su demanda de mayor poder. En ese punto, me parece que también las agendas locales latinoamericanas incluyen el mundo popular, de los trabajadores, como un tema relevante.

Esto no quita que la frivolidad de algunos sectores de las clases medias y altas, su capacidad de construcción de imaginarios, y sobre todo esta cuestión del turismo, los viajes, los modelos importados, Miami, etc., lleve a las ciudades a tratar de producir maquetas, simulacros de desarrollo como carta de presentación. Puede ser que eso sea simplemente una expresión, una parte del proceso político general, y me parece que en algunos casos hay políticas que se contentan con construir eso. Con frecuencia los alcaldes adhieren a estas competencias entre ciudades, alinean sus estrategias en función de esos indicadores y promueven que su ciudad sea famosa por alguna pequeña intervención o acción políticamente correcta. Esa especie de banalidad de estar presente en el mundo por una anécdota parecería legitimar su paso por el poder.

CDLC: Todo esto parece bastante generalizado y lo podemos encontrar en todos los países, pero ¿vos ves que el grupo de gobiernos más de izquierda o más populistas tengan una agenda de ciudad diferenciada de la que mencionaste recién, que corresponde más bien a la agenda neoliberal?

FG: Lo que noto como distinto, mirando el caso de Argentina y quizás de Brasil, es esta identificación de la inversión pública como generadora de empleo y la posibilidad de ver que el incremento de la inversión pública puede ser orientada a la satisfacción de necesidades populares básicas, como por ejemplo la expansión de redes, la solución de problemas de energía, el mejoramiento de la movilidad. Es notable el incremento de la participación de la obra pública en el gasto general; en Argentina hemos pasado del 0,8% al 2,6% y aspira a convertirse en el 4% del PBI.

Esto es interesante. Muchas veces se asocia a la aplicación del keynesianismo en la Argentina con la aparición del peronismo, pero quienes realmente empezaron a concebir la obra pública como generadora del empleo que había que cubrir por la expulsión de la población rural a partir de la tecnificación agropecuaria, fueron los gobiernos de la década del ’30, del ’40 sobre todo, periodo que justamente se caracterizó por una enorme riqueza del Estado y una tremenda expansión de la obra pública; es por ejemplo el período en que se expande el sistema vial. La paradoja interesante que aparece durante la década del ’50 es cómo transformar la inversión en obra pública en proyectos productivos; es decir, cómo apuntalar el desarrollo industrial para que no solamente genere gasto y cristalice en obras públicas, sino que genere empleo, y a la vez desarrollo productivo.

Uno se podría preguntar hasta dónde el incremento del gasto en obra pública genera hoy desarrollos empresarios, productivos, tecnológicos. Estos son los puntos que aparecen en la discusión. En el caso de Brasil, se ve con claridad el incremento en la obra pública con un inmenso nivel de concentración de las empresas constructoras. Y esto también lo encontramos en Chile, en Colombia, un proceso de gran concentración en la industria de la construcción. En el caso argentino, la industria de la construcción fue muy golpeada en la década del ’90. Y eso motivó una tendencia de las empresas constructoras a desarrollar obras simples, como pavimentos y diques, y una gran resistencia a asumir cuestiones de mayor complejidad, como la producción de vivienda o de intervenciones urbanas. En mi opinión, hay un escaso desarrollo del sector empresario respecto de estos desafíos.

CDLC: Quisiera preguntarte sobre el futuro de la ciudad latinoamericana. Por un lado está la tendencia según la cual la urbanización empieza a crecer y lo sigue haciendo por diferentes motivos. Además, las familias tienen cada vez menos hijos. También la inversión pública hace que la ciudad empiece a consolidarse. No se si esto iguala el ritmo de consolidación al de expansión, pero al menos algo sucede. Aparentemente hay una tendencia hacia la formalización de la ciudad, hacia una mayor inclusión, hacia una ciudad que parecería proyectarse, ser más inclusiva. Y por otro lado hay algunas teorías (como la de Mike Davis) acerca de que el mundo tiende hacia las ciudades villa, y que esa es una tendencia irreversible.

FG: La pregunta es interesante. Uno podría decir que la expansión demográfica y los procesos migratorios tienen un umbral, y que a partir de eso la curva cambia de pendiente y por lo tanto la capacidad de ir absorbiendo ese proceso se hace más accesible. Pero eso tiene como contrapartida el otro lado de esa misma realidad. Es decir, en la medida que durante un período largo vos tuviste que invertir en la expansión de la ciudad, en ese mismo período descuidaste el mantenimiento de la ciudad, y entonces el saldo de ese período es que te encontrás con una ciudad deteriorada. Sobre todo si la tendencia es a la expansión, porque vos estuviste produciendo ciudad nueva y te fue quedando por atrás una ciudad que tenías dificultad para mantener. Por otro lado, a medida que la ciudad se expandió, la base construida que tenés que mantener es más grande, y con los mismos recursos eso se hace complicado. Lo que empieza a aparecer ya no es un problema de la ciudad como un problema de la periferia, sino el problema en la ciudad como la evolución de ese mercado del usado del que hablábamos antes. Y por lo tanto, empezamos a encontrar ese modelo de ciudad descapitalizada, empobrecida, maltratada.

La primera mirada es optimista: parece que el problema se soluciona automáticamente. La segunda mirada presenta la amenaza de un lugar que hoy no es suficientemente atendido. Hay un peligro, también, en el énfasis sobre esa segunda ciudad, que es por ejemplo lo que era la estrategia de la empresa privada de capital francés Aguas Argentinas cuando tenía la concesión de la red de Buenos Aires. Su excusa para no expandir la red a los pobres que no la tenían, era que tenía que gastar el ingreso en mantener la red existente, y por lo tanto, a reproducir las condiciones de vida de los que ya vivían en una ciudad adecuada. En lo personal, yo creo que la ciudad se va reconstruyendo en el interior de la trama con planes de sector, con tratamiento de piezas, y creo que esa es una rutina que tiene que ser contemporánea de la expansión. En algunos casos sería interesante vincular esos dos procesos. Por ejemplo, en algún momento se ha hablado de cobrarles a los que expanden la ciudad una tasa equivalente a lo que serían las intervenciones que hay que realizar adentro de la ciudad para sostener esa expansión. Habría que tratar de equilibrar esas economías de manera que la valorización del suelo contribuya al mantenimiento de la ciudad.

CDLC: Aquí surge otro problema que es la división administrativa, porque todos esos mecanismos compensatorios, en ciudades tan fragmentadas, son un problema, salvo cuando los operadores son centrales.

FG: Eso depende de los temas, en realidad, porque hay temas que están fragmentados municipalmente y hay otros que están muy integrados, como la estructura de transporte, la localización de los grandes equipamientos, la localización industrial, el tratamiento de cuencas, etc. Estos obedecen a parámetros que escapan a los gobiernos locales. Entonces, está claro que si la expansión es un problema de algunos municipios y la densidad de otros municipios, la ciudad está perdida. La conformación de entidades, pactos, agendas metropolitanas, deben encarar esta compensación. La pregunta es dónde encontrar las ciudades donde esto se está produciendo adecuadamente. Y hay que decir que en América Latina los ejemplos no abundan.

CDLC: No sé si abundan en el mundo.

FG: En ciudades que uno considera paradigmáticas, como Berlín, observamos hoy que la expansión de la periferia en suburbios de casa con jardín es un signo característico. En Europa aparece otro fenómeno interesante, la suburbanización a partir de la recuperación de viejas aldeas que estaban quedando despobladas. Hoy en día, lo que era una pequeña comunidad rural del siglo XII se transforma en una especie de club de campo de la gente que vive, por ejemplo, en Gerona. Es un fenómeno de suburbanización que no se explicita pero que está presente.

CDLC: Me gustaría entrar en tu trayectoria personal, sobre todo de aquellos períodos asociados a la militancia política y demás. No para hablar especialmente de militancia política, pero si en relación con tu trayectoria, ya que tu conocimiento técnico está muy vinculado con la militancia. Incluso esto ha tenido una expresión en tu propia vida, donde las circunstancias del país te han llevado al exilio y luego al retorno.

FG: Puedo decir yo viví gran parte de mi juventud estudiando en la Facultad y trabajando en los barrios. Yo no encontraba, en esa época, cómo era el punto de contacto entre Arquitectura y los problemas de las villas; siempre terminábamos viendo que la cuestión era producir viviendas, y muchas, prefabricando, y la respuesta terminaba siendo un meccano, como era en cierta forma lo que enseñaban en la Facultad en ese momento. Y la realidad que yo veía, trabajando en los barrios, era la organización barrial, la autoconstrucción, la política como expresión territorial. Eso nos planteó el problema del poder, y luego toda esa experiencia del golpe, el exilio.

Ahora bien, para mí antes del exilio no existía la palabra urbanismo. Yo me había especializado en Arquitectura Sanitaria, una disciplina que, paradójicamente, tenía muchos elementos de planificación. Es decir, todo el problema sanitarista si se parecía a lo que veía en las villas. Pero, siguiendo esta dimensión de arquitectura sanitaria, se parecía a un diseño de quirófano, totalmente absurdo, de modo que me volvía a alejar de la realidad de los barrios. Me anoté para estudiar urbanismo porque era la posibilidad que tenía de conseguir una beca para vivir en el exilio. Y cuando empecé a estudiar urbanismo se me abrió la cabeza. No tanto cuando empecé, sino en el momento en que en Bélgica me empecé a relacionar con las asociaciones barriales que trabajaban con unos curas y unas monjas, y los trabajadores inmigrantes marroquíes, los jubilados y desempleados, en el centro de Bruselas. Repentinamente, lo que estaba empezando a ver como tema urbano se volvía a resignificar en los barrios.

Y ahí aparecían dos discusiones. Por un lado, la defensa del patrimonio. Pero los barrios donde se defendía el patrimonio eran los barrios pobres de Bruselas, los barrios medievales tugurizados. Para mí ese fue el momento de descubrir estas cuestiones del urbanismo, el planeamiento, la participación, los movimientos sociales. La literatura que empecé a leer tenía que ver con el derecho a la ciudad, como primera aproximación.

Cuando me fui a México empecé a trabajar en un municipio muy interesante, Coyoacán, que tenía 700.000 habitantes, de los cuales 300.000 vivían en villas. Yo siempre digo que ese barrio era como la guardia de un hospital, donde te llegan todos los problemas en gran escala. Había un caso histórico muy valioso, había barrios nuevos interesantes, había un conjunto de viviendas sociales con problemas, y había una villa gigante, con pueblos antiguos insertos en ella. En México descubrí el tema del gobierno local, el “planeamiento, participación, y gestión”. Y pude estudiar un curso de doctorado con Emilio Pradilla y Oscar Núñez; a esos cursos venían Jordi Borja, Manuel Castells, etc. México era una capital cultural donde todo el mundo pasaba y uno encontraba allí mismo a las personas cuyos libros leía.

En ese momento la experiencia que más me interesó fue la de Madrid, cuando vino la gente que estaba trabajando en la apertura democrática española. Yo había conocido España durante el final del franquismo, y viví toda esa experiencia de la transición en que algunos planes se hacían por asamblea, barrio por barrio. En México empezamos a trabajar con esa idea de hacer el plan barrio por barrio en Coyoacán, y fue una experiencia que me cambió mucho la cabeza.

Luego de la guerra de las Malvinas, muchos de los que vivíamos allá nos dimos cuenta que el riesgo de volver a la Argentina no era desaparecer (lo cual fue una interpretación incorrecta porque algunos de los que volvieron igual desaparecieron) y entonces volví, el último año del gobierno militar, a sumarme a la campaña por la recuperación de la democracia, y volví a trabajar en San Miguel y en Moreno (municipios de la periferia metropolitana de Buenos Aires) con Claudio Caveri, que en ese momento había asumido esa lucha por la recuperación de la democracia y estaba peleando por ganar el municipio de Moreno, y eso fue lo que pasó. Se ganaron las elecciones en Moreno, Caveri fue Secretario de Obras Públicas, yo Subsecretario, y ahí empezamos a desarrollar todo eso que venía trabajando en un municipio argentino. Eramos uno de los dos o tres municipios más pobres del conurbano, nuestros problemas eran la regularización de la tenencia de la tierra y la construcción de infraestructura. Hicimos un programa de construcción de aproximadamente veinte escuelas, como primera medida de ese periodo en que estuvimos ahí.

Y también apareció la política; estuvimos un año y pico en el municipio, y tuvimos diferencias con el Intendente. Ahí el Intendente de Florencio Varela me pidió si le podía dar una mano, porque el no tenía política de tierra y vivienda, entonces armamos una oficina de tierra y vivienda en Florencio Varela, y se armó un primer grupo que empezó a trabajar con estas cuestiones como problema central y, sobre todo, con una concepción sobre la organización social de la demanda. O sea, trabajar con la gente que vivía en asentamientos para ver cómo se estructuraba su demanda.

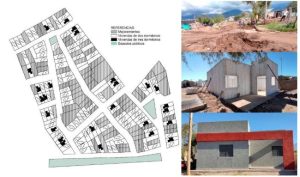

En ese momento también, y a partir de un convenio que tenía Moreno con Puerto Iguazú, me encargaron hacer el plan de Puerto Iguazú. El municipio funcionaba en la terminal de ómnibus y tenía solamente Secretaría de Gobierno, entonces nuestra tarea fue armar un municipio desde el catastro, regularizar barrios, moverlos, volver a trazarlos moviendo las casas de madera con la gente. Fue el municipio del país que más creció, en cada censo triplicaba su población, con lo cual los problemas eran graves.

Cuando Antonio Cafiero (histórico dirigente peronista) gana la provincia de Buenos Aires, me plantean que vaya a trabajar en el plan de gobierno. Salí entonces de los temas más municipales para trabajar en el plan de gobierno de una provincia. En el medio había tenido alguna experiencia bastante alentadora, como el plan de San Martín de los Andes (en la Patagonia); ese sí lo hicimos en asamblea permanente, con la gente, y fue una ciudad que cambió el rumbo absolutamente.

CDLC: Es cierto, cuando uno visita San Martín de los Andes, a diferencia de otras localidades vecinas, encuentra una ciudad donde “algo pasó”, en algún momento alguien decidió ordenar.

FG: Y la sociedad tomó conciencia, y luego han hecho varios planes también. Las decisiones que se tomaron en ese momento corrigieron el rumbo que venía trayendo la ciudad. Volviendo a Buenos Aires, esa experiencia fue muy buena y, en mi opinión, produjo un cambio de cultura en la manera de funcionamiento de la provincia: esta cuestión de armar programas, administrar esta secuencia de programación.

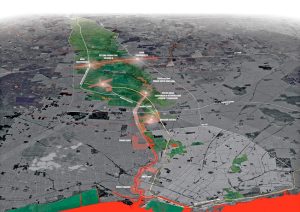

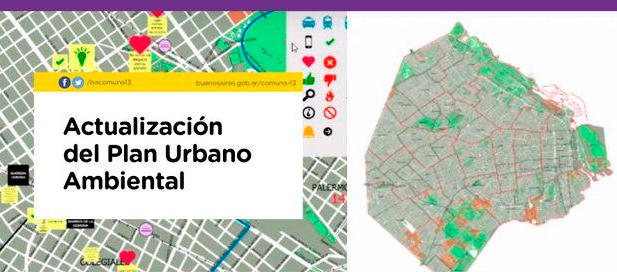

Poco después, cuando el Partido Justicialista ganó las elecciones nacionales, en 1989, me propusieron hacerme cargo de la Secretaría de Planeamiento de la ciudad. En ese momento yo era todavía muy joven, tendría unos 36 años, y esa fue la posibilidad de desplegar todas las cosas que venía pensando. Lo primero fue armar programas de barrios, separarlos por problemas, reunirnos a discutir la problemática de cada barrio, vincular eso con el presupuesto. Planteamos una primera experiencia de hacer un presupuesto discutido barrio por barrio, tener un banco de proyectos de todos los barrios, hacer una política de villas y así trabajar con una mesa de concertación, organizar también una política específica para la gente de conventillos y casas tomadas, y organizar una línea de trabajo de remodelación de conventillos en el centro de la ciudad. Después aparece todo el tema de patrimonio y la posibilidad de intervenir en el centro, Avenida de Mayo, etc. Y dentro de esas operaciones sobre el centro, esta oportunidad que significaba el antiguo Puerto Madero para proyectar su desarrollo. Fue una experiencia corta, que duró sólo 3 años. Los problemas que tuvo el Gobierno de la Ciudad, su relación con el Presidente, problemas con los medios, contradicciones del mismo Gobierno de la Ciudad, llevaron a que el Intendente renuncie, y quedaron todo ese grupo de líneas plantadas.

La pregunta que surge es cuáles fueron las líneas que siguieron y cuáles las que no. Por ejemplo, lo de Avenida de Mayo se terminó ese año. El programa de villas duró un poquito más, y se desarmó. Los conventillos siguieron, luego hubo una etapa donde quisieron demolerlos para construir casas nuevas donde estaban esos conventillos. En general la conclusión que uno puede sacar es que siguieron los programas que tenían un actor claramente construido, que reivindicaba esa política y que tenía el poder suficiente como para imponérselo al Intendente. El caso de Puerto Madero fue uno. Un sector que había sido muy reticente a que la expansión se produjera en ese lugar, pronto verificó que para la ciudad y para ellos podía ser beneficioso que el centro tenga un nuevo proyecto. Y digamos también que en la opinión pública hubiera sido malo abandonar el proyecto.

Para mí la salida del gobierno municipal fue muy dura, porque estuvo llena de críticas; para el Intendente fue una derrota profunda que nos llegó a todos. Además el mundo que se expandía era el del menemismo, con el que yo no tenía coincidencias. Yo podría decir que esa experiencia municipal fue el último intento de matriz social-demócrata, dentro del tiempo neoliberal que se venía.

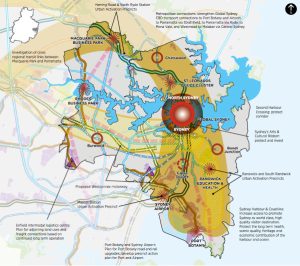

Lo primero que hice fue trabajar en el armado del Parque Industrial de la ciudad de La Plata, a pedido del Intendente. Funcionó bien y siguió esa línea de modelo innovador de gestión. Fue entonces cuando José Luis Coraggio me propuso sumarme al proyecto de la Universidad de General Sarmiento, en el noroeste del Area Metropolitana de Buenos Aires, a 40 km. del centro de la ciudad. Me dediqué entonces unos años a centrarme en ese proyecto, que era el armado de la Escuela de Urbanismo dentro del Instituto del Conurbano. Tuvimos que armar la carrera, la institución, la Ciudad Universitaria; fue un tiempo que también pude dedicar a estudiar bastante sobre lo que había pasado y producido. Durante esos años me presenté a algunos concursos, como por ejemplo el proyecto de las áreas verdes de Puerto Madero (que ganamos) y pude vincular esta cuestión de los planes de distintas escalas con el diseño urbano, de espacio público, y agregar elementos de complejidad en esa perspectiva de diseño.

En ese momento, entre 1994 y 1995, comenzó una investigación sobre el régimen municipal en la Provincia de Buenos Aires, para estudiar los problemas que tenían los municipios y reformular la estructura municipal. El trabajo fue interesante pero no logró relevancia. Tuvo una cartografía, de todos modos, y hasta una teoría acerca de cual es el tamaño adecuado de los municipios. Eso originó todo un proyecto que generó la subdivisión de unos cuantos municipios, aunque creo que debieron haber sido algunos más, pero parece que a algunos dirigentes políticos les tembló el pulso para hacerlo… Yo estuve en la reunión donde se discutió el tema de La Matanza, y creo que en ese caso hubo más indecisión del Gobernador que capacidad de presión de los dirigentes. En todos los casos en que se realizó la división, lo que sucedía era que el Intendente no era un vecinalista o alguien de la realidad local, sino un personaje de la televisión.

A nosotros nos llevó mucho tiempo pensar cómo había que acompañar el desarrollo de los nuevos municipios. Desde Gral. Sarmiento trabajamos en el proyecto de armado del centro cívico del Municipio Malvinas Argentinas. Eso los llevó a comprar un antiguo cuartel para desarrollar un proyecto urbano que ahora está a mitad de camino pero que con el tiempo va avanzando.

A fines de la década del ´90 volví a la Universidad de Buenos Aires, donde había dado muchas clases pero me había alejado cuando fui a trabajar a la Municipalidad. Me presenté al concurso de urbanismo y gané una cátedra. Así aparece una experiencia que ha sido lo central en estos últimos años.

Luego viene la crisis del 2001. No es que yo hubiera estado distanciado de la política, pero no tenía una militancia directa desde que me había ido de la Municipalidad, y en ese momento volví a los orígenes. Con la parroquia de mi barrio empecé a salir a las noches en la calle a darle de comer y asistir a la gente que trabajaba de cartonera en las calles. Y con esta cuestión religiosa de acompañar a los pobres, yo me encontré con la misma discusión que había tenido en la década del ’60: el cura repartía medallitas, rosarios, de alguna manera se hacía una especie de proselitismo religioso, y yo volví a la misma discusión que antes, sosteniendo que la política es la dimensión más profunda de la caridad. Es decir, que si uno quiere realmente hacer algo por la gente tiene que meterse, disputar el poder. Eso coincidió con que en la provincia me ofrecieron volver a participar, y entonces en medio de la crisis hice la programación del Ministerio de Educación, que se había convertido en un gran comedor, y después de ese rol el Gobernador me ofreció ser Secretario Vivienda y Urbanismo de la Provincia y ahí estuve del 2004 al 2008.

En el 2008 hubo un cambio de gobierno en la Provincia y me ofrecieron volver a la Corporación Antiguo Puerto Madero y ver qué es lo que había pasado, ver si esa entidad seguía siendo útil para encarar esos proyectos y revisar desde ahí las políticas nacionales. Y es lo que ha venido pasando. Mi lugar de trabajo fue Puerto Madero, pero poco a poco empecé a comprometerme en el armado de las políticas nacionales de obras públicas, ahora estoy trabajando en la coordinación del Plan Quinquenal de Gobierno y también con otras políticas públicas.

Ahora convendría hacer un resumen. Para alguien a quien hoy en día le interese hacer urbanismo, creo que hay trayectorias donde uno va descubriendo cosas y establecen una dialéctica entre lo que uno busca y los caminos que se le abren. Incluso los temas en los que uno se especializa son los temas por los que a uno le tocó atravesar. Y eso es lo que va dando la experiencia. Hay muchos arquitectos o urbanistas que tratan de agarrar por atajos y tener unas carreras profesionales que rápidamente sean reconocidas. Pero yo a los estudiantes les recomiendo más que nada trabajar en un municipio un tiempo, para así aprender la vida cotidiana del Estado, las restricciones, la relación con la política, la tentación de las coimas, la tentación de “tirarse a chanta” y no dar batalla, y la rutina sacrificada de ir a lugares distantes. Yo creo que esa es una condición importante para entender la ciudad: ir conociendo los actores que van haciendo la ciudad a partir de la interacción alrededor de cosas concretas.

CDLC: Estuviste hablando de tu trayectoria en cuanto a tu función pública. Y antes cuando hablabas de las oportunidades del trabajo de urbanismo, hablabas de la función pública, la academia y el trabajo privado, los urbanistas o arquitectos que trabajan para el capital, para los grandes desarrolladores. También, dentro de ese mundo privado, están los urbanistas que trabajan para el Estado con una mirada externa, de consultoría, o a través de organismos internacionales. Es otra forma de la práctica no tan atada a los vaivenes de la política.

FG: Algo que no mencioné es esto del trabajo con organismos internacionales. A mí me tocó trabajar para el Banco Mundial, el PNUD y el BID. Confieso que donde más cómodo me sentí es en el BID, porque coincidió con un tiempo en donde en BID tenía un área exploratoria. Eso tuvo bastante que ver con la gestión de Enrique V. Iglesias, que era una persona bastante innovadora y que sobre los temas urbanos siempre desarrolló una línea exploratoria de formulación de nuevas operaciones, como programas de mejoramiento de barrios, sobre cascos históricos o también sobre proyectos urbanos.

Hay una línea de trabajo que muchas veces se abre en estas entidades que promueven financiamiento, pero que en el momento en que lo hacen profundizan sobre distintas dimensiones de los proyectos. Y muchas veces exigen el desarrollo de dimensiones que desde los gobiernos locales no se contemplan, como por ejemplo la exigencia de la participación, de la factibilidad económica, la pregunta sobre cómo van a pagar la inversión que van a hacer. Estas cosas también fueron introduciendo a lo largo del tiempo una cierta noción de la economía urbana y, por lo tanto, la aparición de herramientas nuevas.

Hay dos redes que para mí fueron importantes: una es Sociedad y Territorio, que tiene origen en España y que armó una buena cantidad de redes de vinculación en América Latina, y la segunda fue el Lincoln Institute of Land Policy, donde también trabajé muchos años como profesor de sus cursos y que ha tenido una penetración importante en el planteo de problemas de economía urbana en la discusión sobre la evolución de la ciudad.

Respecto del armado de un estudio de urbanismo, cosas que me planteé a lo largo de la vida, veo que por alguna razón en Argentina existen grandes consultoras que hacen proyectos para grandes obras, para empresas, sistemas hidráulicos, etc. Sin embargo, ha habido una gran dificultad para el armado de estudios profesionales que se dediquen al tema de urbanismo. Vemos por ejemplo que, en general, los arquitectos suelen invadir este tema muchas veces con una concepción arquitectónica, como si se tratara de una cuestión de arquitectura pero a gran escala. Es decir, hacer proyectos y resolverlos como un proyecto. Y en general los resultados no han sido muy exitosos y no han logrado instalar esta cuestión del urbanismo como relevante en la agenda de los Intendentes o de los gobiernos. En ese sentido, el trabajo específico de los urbanistas que hacen planes ha tenido muchas dificultades en dos dimensiones: garantizar la continuidad de ese trabajo y que ese trabajo tenga una remuneración lógica como para el desarrollo de un equipo profesional, como por ejemplo encontramos en otros países, como en Australia, donde hay oficinas importantes que cobran adecuadamente por realizar estos planes. Esto también apareció en España. Mi experiencia argentina fue en general trabajar con municipios que tenían mucha dificultad para cobrar en el momento, para competir en las licitaciones contra la Universidad o contra equipos universitarios que no tenían la misma carga impositiva, que tenían la logística resuelta de otra manera, y mucha dificultad para sostener la demora en los pagos tradicionales del Estado. Lo cual resulta en que quiénes realizan este tipo de trabajo de manera profesional sean muy pocos o casi inexistentes. Todos los que trabajamos en lo mismo en general hemos ido desarmando nuestros equipos u oficinas.

Yo creo que esa dificultad de inserción de esta disciplina como práctica profesional también explica la falta de presencia del urbanismo en la agenda de los gobiernos locales. Es decir, ni los intendentes consideran que sea algo útil que tengan que pagar, ni existe por parte de los profesionales un mecanismo claro que diga cuál es la característica de ese producto, cuánto vale, por qué funciona así.

Quizás esto tenga que ver un poco con el perfil de los arquitectos a cargo de este tema. Y yo veo que en los países en donde nuestro trabajo está mejor anclado hay una mayor presencia de los economistas desarrollando este tipo de prácticas.

CDLC: Quisiera preguntarte, en muy pocas palabras, tu proceso de evaluación de Puerto Madero como un proyecto planteado desde fines de los ’80 y que vino a resolver una situación portuaria de la ciudad, y tu evaluación posterior acerca de cómo ha evolucionado.

FG: Yo creo que lo que ha pasado en esa época que mencionás, a fines de los ’80, principios de los ’90, es la posibilidad de aplicación de nuevas herramientas y, como consecuencia, salir de la pasividad a la que la llevaban las herramientas clásicas, que eran la obra pública y la normativa. Es la noción de proyecto urbano y esta articulación entre intervención de una escala más grande que la habitual, definición de un modelo de gestión para gerenciar este tipo de operaciones y, por otro lado, la utilización de un instrumental económico más sofisticado como para estudiar la viabilidad, el flujo de caja, la secuencia de las inversiones, nos permite intervenir en una escala más grande, que tiene mayor impacto, y que hace que los planes no sean libros que descansan en una biblioteca sino transformaciones efectivas de la ciudad.

La segunda cuestión que también me parece interesante es que el Estado se disponga a interactuar con el mercado de bienes raíces; esa es una decisión importante. El mercado de bienes raíces, dejado a su propia suerte o al que se le transfiere la totalidad de la iniciativa de lo que va a pasar en la ciudad, produce efectos de los que no da cuenta, y luego el Estado luego tiene que subsidiar las soluciones de los efectos negativos que dan las iniciativas de mercado. Es decir, si el Estado quiere conducir la política urbana tiene que tener herramientas activas que impulsen las transformaciones que proponen. Y yo creo que la experiencia de Puerto Madero, en eso, claramente logró su objetivo.

Podríamos hacer una cantidad de observaciones acerca de los procesos participativos que acompañan estas instancias. Yo creo que ahí hay una tensión, es decir que la ciudad debe discutir estas cosas, pero asumiendo que la resistencia al cambio tiende a hegemonizar y que en ese sentido los Estados tienen que invertir una cuota importante de su credibilidad, incluso para llevar adelante políticas que a veces no tienen consenso. Yo creo que es un desafío de los gobernantes sostener el conflicto que significa transformar la realidad, porque objetivamente uno ve que, en términos de participación, los que más participan en estas discusiones son los que se perjudican por un proyecto y los otros actores tienden a participar tibiamente o a no participar. Y el Estado tiene en esos casos una responsabilidad delegada de sostener sus iniciativas.

Esto vale para la experiencia de Puerto Madero como para muchas cosas, porque lo que vemos es que hay muchos proyectos que no se hacen por falta de decisión o por miedo al conflicto que significa cambiar la realidad. Creo también que hay algunas cuestiones sobre los mecanismos de gestión, las figuras más adecuadas, las maneras de trabajar la relación entre el interés económico, el político, el social. Y eso no es solamente una cuestión de intenciones, sino de mecanismos de gestión y formas de representación de actores. Entonces, las formas de gestión de un proyecto de este tipo, las formas de mejorar los mecanismos de transparencia, mejorar la participación de los intereses sociales en el desarrollo del proyecto, etc., son temas en los que hay que abundar, que hay que pensar. A mí me da miedo la demonización de determinadas experiencias, que frustra la posibilidad de traer verdaderas enseñanzas y producir segundas y terceras generaciones de proyectos que corrijan posibles deformaciones que haya podido tener una primera generación.

Quizás lo más comentado tiene que ver con la expresión formal de estos proyectos. Yo creo que muchas veces esto escapa a las dimensiones del urbanismo y penetra en el mundo de la arquitectura. Cuando uno abre un campo para que sobre ese campo se expanda la ciudad, se expande la ciudad que es. Los edificios que aparecen son los que produce esa sociedad, los arquitectos que hegemonizan son los que hegemonizan esa sociedad. Y yo no creo que ese sea un tema que se revierta con los concursos, sino casi al contrario. Hay paradigmas de valores que uno puede no compartir pero que están en la sociedad, y uno no puede evitar cierta imagen frívola o a la moda o efímera de las piezas de una ciudad.

También, como en todo fenómeno de construcción de grandes piezas nuevas, en el momento en que se presentan lo hacen con toda su contradicción y sus debates, y luego la sociedad tiende a cuidarlas como piezas representativas del mundo cultural y de las relaciones sociales que se cristalizan en una época. Siempre aparece la pregunta de cuánto los arquitectos quieren controlar ese espacio, quieren agregarles sus propios paradigmas e imponérselos a la sociedad. Y cuanto más abierta y participativa es la propuesta, más transparentemente va a reflejar ese imaginario social. Podrán acusarme de populista, pero yo no soy de los que se rasgan las vestiduras al ver cómo la gente modifica las casas y el conjunto se va deformando y se convierte en un barrio, o que en las plazas de los municipios pobres pongan el monumento al bombero. Todas estas cuestiones que determinado sector social mira como expresión de mal gusto pero que en el fondo son expresiones de una sociedad.

FG – MC y DR

Ver los sitios de la Corporación Antiguo Puerto Madero y la Cátedra Garay (FADU-UBA) en la Web.

Sobre los temas referidos en esta entrevista, ver también en café de las ciudades:

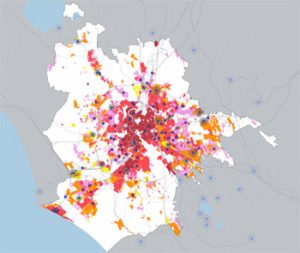

Número 82 | Terquedades

Una mirada arrabalera a Buenos Aires | Terquedad de Puerto Madero y los paseos costeros | Mario L. Tercco

Número 60 | Planes de las ciudades (II)

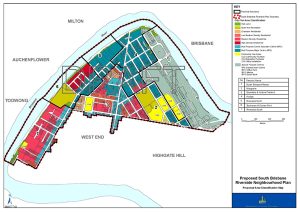

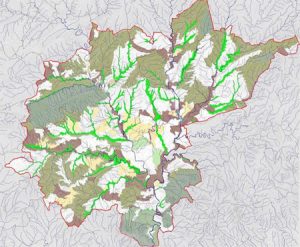

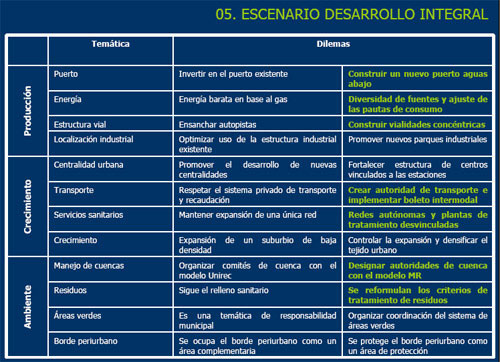

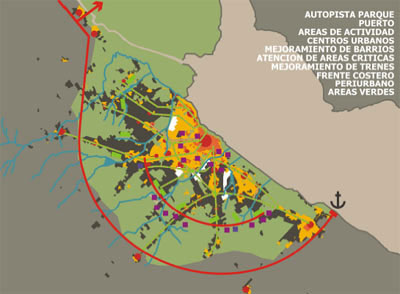

Lineamientos Estratégicos para la Región Metropolitana de Buenos Aires | Escenarios alternativos, políticas urbanas, instrumentos de gestión; entrevista a Alfredo Garay | Marcelo Corti

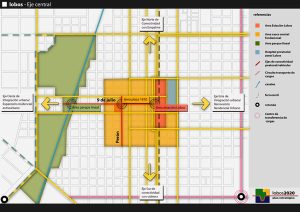

Número 26 | Proyectos de las ciudades (II)

El impacto metropolitano de los grandes proyectos urbanos | Los casos de Puerto Madero y la Nueva Centralidad de Malvinas Argentinas. |Norberto Iglesias