Un libro clásico sobre las ciudades, escrito a finales del siglo XX, se titula como este artículo. Se debe a Peter Hall (1), geógrafo urbano y uno de los mejores analistas de las ciudades actuales. Se trata curiosamente, siendo un libro que propone pensar sobre la ciudad futura, de un estudio histórico sobre como se hizo la ciudad del siglo pasado. La ciudad futura solo se puede imaginar a partir de la ciudad presente, de sus tendencias y contradicciones, de las resistencias al cambio y de las ideas y actores emergentes. La ciudad de hoy nos anuncia la ciudad de mañana.

En este texto no vamos pues a exponer utopías urbanas, positivas o negativas. No vamos a hacer jugar la imaginación sobre la base de extrapolar alguna dimensión de la ciudad actual, como la influencia de las tecnologías de comunicación (ver los importantes trabajos de Manuel Castells, (2). O los nuevos comportamientos urbanos que favorecen las operaciones especulativas: los miedos y el afán de distinción y de segregación que conducen a la disolución de la ciudad en territorios de urbanización difusa y fragmentada. La urbanización suburbana no es ciudad, aunque pueda llegar a ser ciudad. Pero por ahora es la otra cara de la ciudad, es su negación, como escribió en los años `90 Françoise Choay generalizando el discurso de Jane Jacobs. (3).

Los “modelos positivos” que se proponen sobre la ciudad informacional basada en el teletrabajo, la comunicación informática universal mediante las redes sociales y la dispersión de la población en núcleos pequeños o medianos acaban pareciéndose mucho a los “modelos negativos” que anuncian la desaparición de la ciudad densa y diversa substituida por una urbanización tribal que lleva al extremo la segregación social y funcional. La realidad futura tendrá algo de todo esto y algo más. Y como siempre, no será ni blanco ni negro, sino resultado de muchas mezclas de colores, o más exactamente de grises.

Expondremos las dinámicas existentes que nos parecen más significativas y duraderas, convencidos que no habrá un “modelo” de ciudad universal o más o menos dominante. Más bien, una combinación distinta, resultante en cada caso de la confrontación entre las dinámicas existentes, que pueden ser comunes en muchas ciudades pero no con la misma intensidad ni con las mismas combinaciones. Tampoco se pueden prever todos los nuevos factores que pueden aparecer: tecnológicos (por ejemplo que afecten a la movilidad), ambientales (como crisis energética), políticos (como aparición de nuevos tipos de liderazgo), catastróficos (por ejemplo, explosión de centrales nucleares), etc. La ciudad, como muchos productos humanos, evoluciona entre el azar y la necesidad, lo cual hace que no solo los elementos de cada ciudad singular son relativamente distintos unos de otros; también las necesidades que aparecen y los factores imprevistos y a veces sorprendentes que inciden en su evolución, dan lugar a realidades urbanas diferentes.

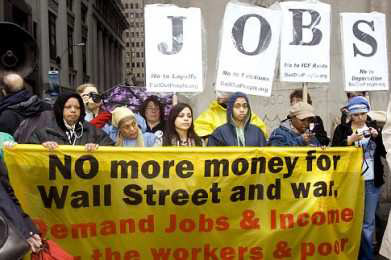

¿Revolución o contrarrevolución urbana?

Vivimos un período iniciado en el último cuarto de siglo XX que puede considerarse una “nueva revolución urbana” (4) Una revolución tecnológica vinculada a la emergencia de la sociedad informacional y de los impactos sobre el territorio debidos a los nuevos medios de información y comunicación. Una revolución económica producida por la globalización y por el carácter dominante del capitalismo financiero. Una revolución espacial por el tipo de desarrollo urbano extensivo y fragmentado, que genera territorios urbanizados de una escala muy superior a las conocidas anteriormente. Una revolución socio-cultural por la multiplicación de colectivos humanos muy heterogéneos y por una individualización de los comportamientos. Y una frustrada revolución política por la inadecuación entre los territorios como espacios socio-económicos y los territorios institucionales.

Los nuevos territorios urbanos se analizan aún a partir de los ámbitos institucionales existentes, principalmente a partir de los tradicionales conceptos de ciudad (central) y área metropolitana. Nuestra intención es exponer las contradicciones de la revolución urbana en la ciudad strictu sensu y la diversidad de entornos metropolitanos, que existen a diversas escalas, lo cual en realidad significa que el mismo concepto de área metropolitana pierde sentido específico.

Estas realidades contradictorias cuestionan la crisis de la ciudad como ámbito de ciudadanía. Pues consideramos que hay una relación entre el medio urbano y los derechos ciudadanos. Por una parte, la revolución urbana dominada por el mercado, especialmente financiero, se convierte en contrarrevolución urbana, es decir, niega las promesas de la revolución citada. Es lo que se expone en la primera parte del trabajo. Por otra parte la inexistencia o debilidad de las formas de gobierno de escala “metropolitana” o regional dificulta la eficacia de las políticas de “hacer ciudad” y por lo tanto conviene explicitar en que puede consistir el “derecho a la ciudad”. Un concepto acuñado a finales de los 60 por Henri Lefebvre (5), que se ha desarrollado en la última década como veremos más adelante.

Este breve diagnóstico nos permite a continuación desarrollar las dinámicas apuntadas en este punto. Las ciudades viven unos procesos contradictorios, con fuertes elementos negativos para los ciudadanos que cuestionan la misma existencia de las ciudades según modelos de los siglos XIX y XX. Pero también hay reacciones resistenciales y aparecen dinámicas de signo contrario. El futuro no está escrito en ninguna parte. A continuación exponemos dos lecturas distintas sobre la ciudad del mañana: una lectura crepuscular y una lectura sobre una nueva aurora urbana.

Sobre el crepúsculo de la ciudad moderna (6)

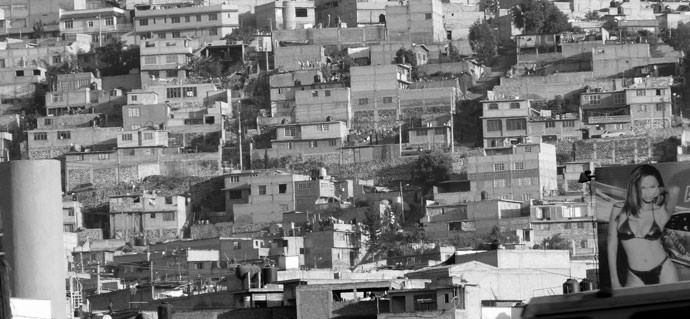

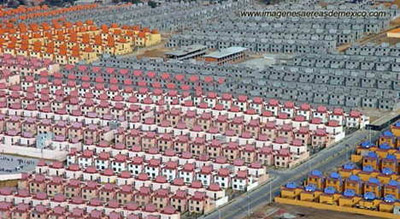

1, La revolución urbana o la disolución de la ciudad. El marco global de un capitalismo financiero desregulado y de un entorno político y económico que ha hecho de la urbanización especulativa su forma principal de acumulación, ha estimulado dinámicas disolutorias de la ciudad compacta creada por la sociedad industrial. El resultado han sido grandes regiones urbanizadas de geometría variable y límites confusos, espacios lacónicos que no transmiten sentido alguno, barrios cerrados o marginales, dispersión del hábitat, atomización social, insostenibilidad ambiental. Es la urbanización difusa: en las regiones metropolitanas de Madrid y Barcelona el suelo urbanizado se ha duplicado en 10 años, es decir, la urbanización reciente iguala a la realizada a lo largo de toda la historia. La ciudad se pierde y con ella la ciudadanía.

2, La ciudad central y los núcleos urbanos locales compactos con potencial de centralidad tienden a especializarse como centros de servicios de población residente menguante o substituida por sectores acomodados (gentrification, término inglés usado internacionalmente). En sus márgenes se encuentran áreas de actividad y zonas de residencia popular. Sin embargo, la población urbana tiene a ser minoritaria respecto a la suburbana. La “especialización” social y funcional de las áreas centrales tiende a la expulsión de sectores sociales enteros (pueden ser ricos o pobres, residentes o usuarios) y homogeneíza comercios y servicios. La ciudad pierde pulso y vitalidad, la cualidad ciudadana se degrada rápidamente.

3. Degeneración de la arquitectura. A la vez que se ensalza a los arquitectos sufrimos un proceso de degradación de la arquitectura, en parte por su participación cómplice en estos procesos y en parte por el éxito de la figura del arquitecto de objetos singulares. En las áreas centrales o zonas privilegiadas por el poder político o el económico aparecen objetos arquitectónicos ostentosos, aislados, que transmiten la imagen del poder. Se trata de una arquitectura excluyente, que los ciudadano no puede hacer suya, como el castillo del señor o la catedral del arzobispo. En las zonas periurbanas o suburbanas la arquitectura se homogeneiza, caricaturiza los objetos aislados mediante torres que generan espacios de nadie o, peor aún, cerrados, invisibles, inaccesibles.

4. El territorio urbanizado es a la vez una expresión de la desigualdad social y un factor de agravación de la misma. La ciudad ha sido históricamente integradora, mezcladora de poblaciones diferentes, reductora de desigualdades mediante los servicios públicos de carácter universal. Las regiones urbanizadas tienden a alejar a los sectores populares de las áreas centrales: el efecto distancia respecto a equipamiento y servicios así como la relativa invisibilidad de estas poblaciones las hace más vulnerables, reduce su salario indirecto (los bienes y servicios urbanos), son víctimas de la exclusión territorial.

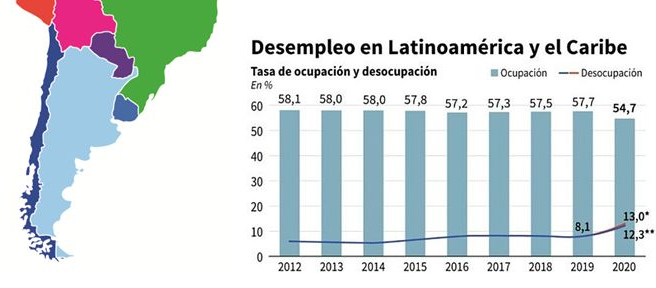

5. La crisis del capital fijo urbano y la dualización social. La ciudad moderna se había desarrollado sobre una base económica, la de la sociedad industrial, que generó una gran diversidad de actividades productoras de bienes y servicios. La globalización financiera y de los mercados apoyada en la revolución informacional ha impuesto la dominación de capitales volantes y especulativos, la deslocalización de las actividades productivas y el abandono o devaluación de una parte importante del capital fijo (infraestructuras e industrias) y del capital social (las habilidades de la población trabajadora). Resultado: despilfarro de “trabajo acumulado”, precariedad y desocupación. Las ciudades centrales concentran una parte de las nuevas actividades pero solo promueven empleo para dos tipos de población: el que se vincula a la economía del conocimiento (además del que corresponde a los servicios centrales) y el personal precario y poco calificado destinado a sectores como la construcción, el servicio doméstico o el turismo y ocio.

6. Dependencia del exterior y competencia urbana. Los actores privados y los públicos dependen del financiamiento externo para promover inversiones y para mantenerse y prestar servicios. El financiamiento procedente del Estado no cubre el coste de las funciones y servicios de los gobiernos locales, en especial si quieren responder a las demandas sociales; deben endeudarse en el ámbito nacional e internacional. El sector privado, sean “productores” o “consumidores”, requieren aportaciones de capital y créditos externos. El resultado es la atracción de capitales y actividades, para inversiones, créditos, subvenciones, etc., como sea. Se impone la ideología de la atractividad a toda costa, de la competitividad entre los territorios. En la práctica ha significado la urbanización salvaje difusa ya citada, opciones políticas que pueden ser efímeras o precarias como el turismo y abandono de actividades productivas estables por las especulativas o las que podrían denominarse de “dumping local” (como la permisividad ambiental o respecto a las obligaciones sociales o fiscales).

7. El gobierno del territorio en cuestión. En los ámbitos locales y regionales se da la paradoja de un exceso de instituciones y entidades y una debilidad de gobierno. Pseudoconceptos como gobernabilidad o gobernanza solo sirven a crear confusión y a legitimar la confusión político-administrativa sobre el territorio. La permisividad urbanística va unida a la generación de ingresos públicos y privados, a la opacidad política y a la hipertrofia institucional. La conjunción entre complejidad oscura de las instituciones y la fragmentación urbana y su corolario, la atomización social, genera la asimetría de los conflictos: las instituciones próximas no pueden dar respuesta y las poblaciones atomizadas tienden más a expresar su malestar que a agregar sus demandas en forma de reivindicaciones colectivas. Los suburbanos, excepto los sectores más acomodados, están desprotegidos, son colectivos sociales muy vulnerables.

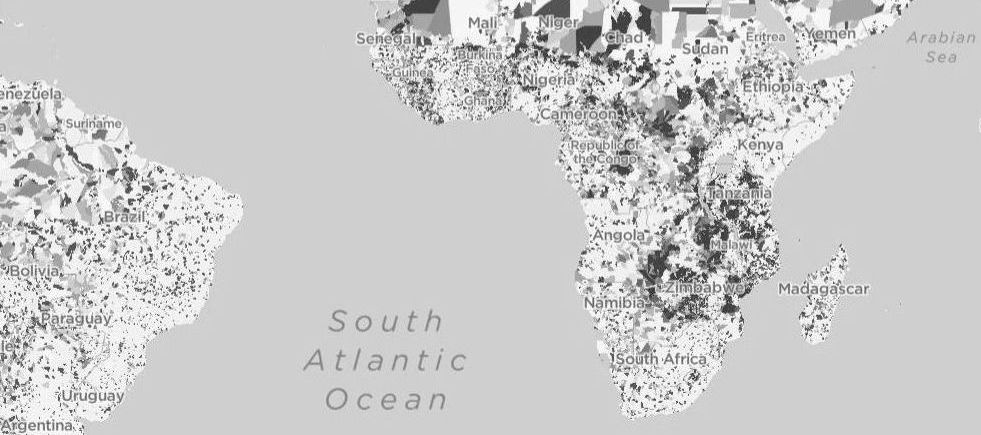

8. Multiculturalidad, inmigración y exclusiones. Las ciudades siempre han sido receptores de poblaciones ajenas y en un mundo globalizado es lógico que puedan atraer poblaciones de todas las regiones del mundo. Hoy son multiculturales, en ellas pueden convivir en muchos casos un centenar de nacionalidades y decenas de grupos lingüísticos. También ha distinguido históricamente a las ciudades, desde la Edad Media en el mundo occidental, considerar a todos sus habitantes “ciudadanos libres e iguales”. En la práctica había pobres y marginales, ejército de reserva de mano de obra y lumpen, residentes en la ciudad formal y otros en la informal, pero en teoría “todos ciudadanos”. En la ciudad actual, como en la de la Edad Antigua, hay habitantes no considerados ciudadanos, trabajadores con escasos derechos sociales, residentes de años a los que se les considera inmigrantes y no se les permite reunir a su familia. Con lo cual se legitima el racismo y la xenofobia y se crean las condiciones para futuros “progroms” y reacciones violentas de la segunda o tercera generación.

9. Juventud sin futuro y sin ciudad. El modelo económico vigente, denominado “neoliberal” (que en la realidad concreta significa “capitalista especulativo”), ha conseguido algo que hacía muchas generaciones que no sucedía: los jóvenes, la mayoría, no tienen trabajo, no pueden independizarse de los padres, no encuentran como ejercer una actividad que corresponda a su formación, no pueden esperar un futuro esperanzador, solo pueden estar seguros de que vivirán peor que sus padres. De poco les sirve haber tenido más acceso a los estudios y haber viajado. Malviven en la ciudad, no pueden adquirir o alquilar una vivienda y su presencia en el espacio público es con frecuencia criminalizada (véanse las lamentables ordenanzas de civismo de Barcelona). Muchos viven en las periferias suburbanas, otros irán a vivir allá para conseguir así vivienda. Es decir, su presente y su futuro urbanos supone la expulsión de la ciudad. Se pierde así gran parte de la savia innovadora.

10. Ideología hipersecuritaria y la política del miedo. La ciudad es una combinación de miedos y de deseos, escribió Calvino (7). Los deseos han envejecido en nuestras sociedades pusilánimes. Los miedos se han multiplicado, a pesar de que nunca hubo lugares más seguros en la historia de la humanidad que las ciudades del mundo desarrollado. Y los miedos son peligrosos, estimulan los peores instintos de una humanidad sin ilusiones de futuro pero aferrada a sus pequeños privilegios. La ideología securitaria, alianza impía entre poderes políticos y mediáticos, encuentra un amplio apoyo en una ciudadanía en la que se han distendido los lazos solidarios, individualista y conservadora. Se crean las condiciones para la represión de los que se rebelan contra el “desorden establecido”. Los jóvenes son sus principales víctimas.

11. La degradación de los servicios públicos. Uno de los componentes de la ciudadanía es el acceso universal a los servicios básicos para ejercer de ciudadano: transportes y comunicación, escuela y cultura, sanidady empleo, programas sociales de acción positiva y renta básica, etc. La costosa hiperburocratización de los Estados y la insuficiencia de los ingresos fiscales que privilegian a los más ricos ha dado lugar a un desmontaje gradual del “welfare state” (estado del bienestar). Se tiende a constituir una doble red: una para sectores altos y medios acomodados, una red privada con subvenciones públicas, y otra para sectores populares totalmente pública pero de calidad que tiende a degradarse rápidamente. Es decir, se crean dos clases de ciudadanos, unos con derechos reales y otros con derechos disminuidos.

12. La ciudadanía en cuestión. El predominio de estas tendencias cuestiona la misma existencia de la ciudad y también del ciudadano. Si los derechos teóricos no corresponden a los reales, si se consolidan ciudadanos con plenitud de derechos, otros con derechos capitidisminuídos y otras prácticamente sin derechos, la ciudadanía desaparece y con ella la democracia. El porvenir de la democracia y los principios de libertad, igualdad y solidaridad están vinculados a la ciudad, a sociedades que integren por medio de derechos básicos compartidos, a marcos conflictuales simétricos que permitan exigir y conseguir que estos derechos sean reales para todos y a un entorno físico que haga visible la existencia de la ciudadanía y la creación colectiva y cotidiana de la ciudad.

El nuevo amanecer ciudadano

1. Revalorización social de la ciudad. Subsiste una literatura negativa sobre la ciudad que amplifica el malestar urbano propio de cada época. En la medida que a partir de la revolución industrial las ciudades han tendido a concentrar gran parte de la población y de las actividades, también han concentrado los problemas. El malestar urbano y la visión de la ciudad “como el infierno (“the hell is the city” titulaba hace unos años The Economist) no es sino la expresión visible de diversas formas de crisis, económica, social, cultural, etc. Estos factores causales se traducen en el territorio y en la convivencia pero no son en general consecuencia de la forma urbana, aunque ésta puede agravar o reducir los problemas. Actualmente y pensando en el mañana, el problema no es “la ciudad” sino la disolución de la misma, como se ha expuesto anteriormente. Y así lo han percibido no solo los sectores intelectuales y profesionales, también numerosos colectivos ciudadanos que reclaman más ciudad, más espacio público, más acceso a las centralidades, más mezcla de poblaciones y funciones, más participación ciudadana. Se han revalorizado las obras que exaltan la ciudad compacta, heterogénea, que integra la historia en el presente y en los proyectos de futuro. Por ejemplo, la obra de Jane Jacobs y de autores ya citados como Henri Lefebvre o David Harvey a la vez que es numerosa la bibliografía reciente reivindicativa de la ciudad (8). Una confirmación social de la atracción de la ciudad y que indica una tendencia de futuro es la resistencia que oponen sectores populares y medios a proyectos urbanísticos que implican o temen que signifiquen un desplazamiento a las periferias y el retorno a la ciudad compacta de sectores adultos relativamente jóvenes que habían elegido diez o más años antes vivir en urbanizaciones periféricas. Otro dato: las corrientes inmigratorias siempre que pueden tienden a concentrarse en zonas centrales de la ciudad, pues por degradadas que estén ofrecen un acceso mucho mayor a bienes y servicios. Lo cual es positivo: favorece la mezcla socio-cultural y la integración ciudadana y consolida la diversidad de las áreas centrales amenazadas por la homogeneización.

2. El valor ciudadano del espacio público. El espacio público se ha convertido en un test de la calidad de la ciudad. Progresivamente, el espacio de uso colectivo, la expresión más visual de la ciudadanía, se ha ido empobreciendo a lo largo del siglo XX, reducido en muchos casos al espacio viario ocupado por el transporte mecánico. A mediados del siglo pasado se inició la “reconquista de la ciudad” como espacio público, pero si bien esta tendencia empezó a dar frutos en la reconstrucción de la ciudad europea a partir de los años `50 y `60, al mismo tiempo proliferaban en las periferias las urbanizaciones de torres y barras y crecía exponencialmente el uso del automóvil privado en la ciudad. Barcelona y otras ciudades españolas levantaron de nuevo la bandera del espacio público a partir de los años `80 y las operaciones urbanas en la ciudad compacta fueron exitosas. Pero ha sido a inicios del siglo XXI cuando la cuestión del espacio público ha pasado a ser central en el debate ciudadano, se ha hecho una cuestión política. El malestar ciudadano hace públicos, es decir colectivos, espacios urbanos que se habían empobrecido, ocupados por la circulación, o desocupados por los miedos, o privatizados de facto. La lucha de clases ha derivado hacia la lucha por las plazas. “La calle es nuestra…de todos” ha sido el título de una exposición creada en Paris (2007) y que ha recorrido grandes ciudades de Europa, América y Asia. La vida de la ciudad, su calidad democrática y su supervivencia incluso, se decidirá en el espacio público. El espacio público como espacio colectivo, accesible y polivalente, integrador y conflictivo, generador de sentido y que marca simbólicamente al territorio es el antídoto del laconismo de los territorios y de la atomización de los habitantes. El espacio público de hoy determinará la calidad del futuro de la ciudad de mañana.(9)

3. La ciudad compacta condición de la innovación y de la convivencia. La forma de la ciudad, o en sentido amplio de la urbanización, obstaculiza o fomenta la relación entre los ciudadanos. La ciudad compacta, heterogénea de población y en la que se entremezclan actividades y funciones diversas, genera múltiples intercambios, socializa pautas de comportamiento comunes o conocidas por la gran mayoría y multiplica no solo los contactos previsibles, también los imprevistos. La innovación nace muchas veces de estos intercambios. Y la convivencia es más posible cuando las gentes diferentes se encuentran, se frotan e intercambian algo que no cuando viven atomizadas o segregadas, lo cual consolida los estereotipos diferenciales y los prejuicios negativos. El urbanismo actual, por lo menos por parte de los profesionales e intelectuales más reconocidos y los políticos y líderes sociales más responsables opta, por lo menos en teoría, por la ciudad compacta. Es un signo esperanzador, aun cuando las dinámicas de los mercados y muchos gestores públicos promueven un urbanismo difuso.

4. Las resistencias sociales frente a la crisis financiera. La crisis ha servido para revelar ante la opinión pública la perversidad de unos modelos económicos injustos, insostenibles y a la larga empobrecedores y ha demostrado que el efímero y aparente enriquecimiento ha contribuido muy poco a la felicidad de la gran mayoría de ciudadanos. En especial los jóvenes, los protagonistas de la ciudad del mañana, han reaccionado frente a los procesos urbanizadores vinculados al despilfarro de recursos, a la corrupción, a la segregación social, al individualismo insolidario y la mala calidad de vida. Parece poco probable que se pueda volver al boom inmobiliario, al crédito fácil, a los proyectos faraónicos. Emerge en nuestras sociedades una demanda de vida más sosegada, de más convivencia y comunicación, de garantizar los bienes y servicios básicos, de más austeridad pública y de poder ejercer realmente la condición de ciudadanos.

5. Regiones metropolitanas y economía productiva. Los procesos de urbanización difusa (en las regiones metropolitanas especialmente) ha ido vinculada a la substitución progresiva del capital productivo local por el capital especulativo global. La transición del capitalismo industrial al capitalismo financiero ha usado la urbanización (infraestructuras de movilidad y servicios básicos, boom inmobiliario y especulación del suelo) en favor de unos procesos de acumulación y concentración de capital cuyos beneficios (privados) se volatilizan mientras que los costes (sociales) se multiplicaban. Uno de estos costes ha sido el desmantelamiento de la economía productiva local. La crisis financiera ha revalorizado social y culturalmente esta economía, el capital fijo (físico) a que va asociada y el tejido de pequeñas y medianas empresas que generan empleo y requieren un tejido urbano articulado y relativamente compacto y una sociedad compleja como la ciudadana. La sociedad industrial no desaparece, convive con la postindustrial.

6. Nueva economía y ciudad. La difusión urbana y la atomización social, que parecía un corolario inevitable de la revolución informacional, ha demostrado muy pronto sus límites. La economía del conocimiento, por muy vinculada que esté a las tecnologías de la información, requiere también la proximidad y el intercambio entre gentes muy diversas. Las ciudades centrales tienden a concentrar gran parte de la llamada “nueva economía” y las poblaciones vinculadas a ésta a su vez expresan demandas variadas de servicios personales. La concentración urbana, aunque sea en regiones policéntricas, es decir no dependientes de un único centro, es hoy una tendencia real de las sociedades postindustriales.

7. La cuestión de la sostenibilidad en las grandes ciudades y regiones metropolitanas. La conciencia ambiental que se ha desarrollado lentamente en las últimas décadas se ha visto estimulada por la crisis y además se ha ampliado a lo urbano. La ciudad compacta es mucho más sostenible, ahorra suelo, energía, agua. Hay conciencia creciente de que el automóvil particular, primer factor contaminante, no es compatible con la ciudad. Los grandes proyectos urbanos ostentosos no son sostenibles, además de difícilmente viables económicamente, como no lo son las hipertorres aisladas que además generan “tierras de nadie” en su entorno. Aunque solo fuera por criterios de sostenibilidad, la urbanización difusa periurbana, verdadera negación de la ciudad, es hoy el gran pecado del urbanismo.

8. Gobiernos locales, identidades sociales y participación ciudadana. Los gobiernos locales, por su historia, su adecuación a identidades colectivas y su proximidad a los ciudadanos, gozan de una relativa legitimidad. Pero la relación institución-ciudadanos es positiva en la medida que el gobierno local promueve y gestiona políticas públicas que corresponden no solo a sus competencias, también a las demandas y expectativas de la ciudadanía. Lo cual ahora sufre serias limitaciones de tres tipos. Primero: las demandas ciudadanas requieren recursos en general muy superiores a los que dispone el gobierno local. Lo cual produce un efecto colateral: el gobierno local se endeuda y se hace cómplice de los procesos especulativos para generar ingresos. Segundo: como consecuencia de lo anterior en la gestión local se actúa con opacidad, a veces mediante la corrupción, en nombre de la atractividad promueve proyectos aparatosos, prioriza sus “clientelas”, etc. Lo cual genera una pérdida de confianza por parte de la población. Tercero: el ámbito del gobierno local no se adecua a la ciudad real que muchas veces es plurimunicipal. Es la cuestión clave pues impide casi siempre desarrollar políticas públicas potentes, redistribuir ingresos, obtener beneficios de aglomeración, etc. A pesar de estas limitaciones, la adhesión ciudadana a la institución política más próxima es muy fuerte y es posible transferir esta adhesión a un nivel supramunicipal si se articula la gestión descentralizada y la participación ciudadana con la reestructuración de las instituciones locales. En una época de cambio de modelos económicos y políticos, como exige la respuesta a la crisis es urgente y posible crear estructuras municipales renovadas, más eficientes y participativas y más adecuadas al siglo XXI.

9. Movilidad, centralidades y redes comunicacionales. Sea cual sea la evolución de las ciudades actuales, una cuestión clave será la gestión de la movilidad a partir de dos criterios: la sostenibilidad y por lo tanto la gestión de los recursos (tratada en un punto anterior) y la accesibilidad entendida como derecho de todos los habitantes a la movilidad en el ámbito de la ciudad metropolitana o región urbana. La movilidad va estrechamente vinculada a las centralidades o zonas más compactas y diversificadas que ofrecen a la vez más empleos diversificados y la máxima oferta de servicios. Por otra parte, las posibilidades comunicaciones que ofrece la tecnología informacional exigen superar las “fracturas digitales”. La ciudad de hoy para mañana deberá ofrecer la posibilidad de maximizar las redes comunicacionales para todos sus habitantes. La movilidad física y la virtual están estrechamente vinculadas: el mayor acceso de una favorece el uso de la otra.

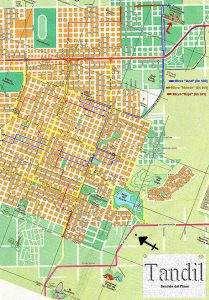

10. Rechazo de la segregación y de la exclusión: contra los espacios lacónicos. La actual segregación que emerge en las regiones urbanas actuales genera una reacción social que tenderá a crecer. En Europa son frecuentes las urbanizaciones aisladas, como ya lo son los enclaves tipo parques tecnológicos o empresariales, los grandes centros comerciales solo accesibles en automóvil, etc. Esta tendencia a crear productos “off city” es uno de los factores clave de disolución de la ciudad. Especial importancia merecen los barrios cerrados, puesto que llevan la segregación al grado máximo. En Estados Unidos se ha producido una progresiva crítica cultural a estos productos anticiudadanos, como son los “edge cities” (“ciudades en los bordes”) así como en América Latina. Algunas ciudades, como Rosario (Argentina), a partir de un iniciativa popular han prohibido estos barrios o “countries”. Por ahora continúan creciendo en Europa, donde había más reticencias pero la difusión de los miedos y el afán de distinción estimulan su creación. Sin embargo, los costes económicos y de sostenibilidad y la revalorización de la ciudad compacta hace previsible que esta tendencia encuentren crecientes resistencias sociales y políticas.

11. Valoración de la especificidad de los paisajes físicos y sociales y de las identidades de lugares y poblaciones. La urbanización dominante en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI ha creado paisajes físicos lacónicos, banales, la “urbanalización” según Francisco Muñoz (10). Pero la reacción no se hizo esperar. El urbanismo ha integrado el paisaje en el urbanismo, primero mediante la relación del medio físico transformado por la acción y la mirada humana con el entorno urbano. Luego se ha incorporado a la noción de paisaje el espacio público, la percepción colectiva de lo construido, el patrimonio histórico cultural (incluye el correspondiente a la sociedad industrial: fábricas, puertos, estaciones, etc.), la memoria histórica y el tejido social presentes en las tramas urbanas, los elementos identitarios de los colectivos humanos. Se trata de que cada ciudad, sus barrios y sus arquitecturas, sus lugares significativos, sus gentes, sean autóctonos o recién llegados, marquen la diferencia. No nos referimos a una identidad “esencial” que se mantiene incólume a lo largo del tiempo. La identidad de cada lugar se construye en el presente y cada sociedad urbana es diferente. Se trata de que también lo sea la imagen del territorio. Las ciudades, sus políticos y sus profesionales más honestos inteligentes y sus líderes ciudadanos han entendido que desarrollar su identidad específica es también fortalecer su cohesión y su atractividad.

12. El derecho a la ciudad y las políticas urbanas. El concepto de derecho a la ciudad es de uso reciente en el debate actual sobre la ciudad y su futuro. El término, en su forma actual o con palabras similares, se había empleado a veces como “ampliación” del derecho a la vivienda, a lo que se añadían los servicios básicos vinculados a aquélla como la red de saneamiento, electricidad, etc., y otros servicios de naturaleza universal (necesarios para todos) como transporte, escuela, puesto sanitario, etc. Actualmente, a inicios del siglo XXI, el “derecho a la ciudad” no se limita a reivindicar elementos básicos para sobrevivir en el entorno urbano. Propone un concepto de ciudadanía para la ciudad de hoy y de mañana. Entiende la ciudadanía como igualdad de derechos sociales, políticos, económicos y culturales y los concreta en su relación con la ciudad como marco físico en el que se ofrecen mediante las políticas públicas un conjunto de bienes y servicios. El derecho a la ciudad incluye un conjunto de derechos que podríamos llamar específicamente “urbanos” como vivienda, espacio público y equipamientos de igual calidad, centralidad, movilidad, visibilidad, integración en el tejido urbano, a residir en el lugar que se ha elegido y a mantenerse en él, calidad ambiental, etc. Y también derechos de naturaleza cultural, socio-económicos o políticos que condicionan o hacen reales los anteriores: conocimiento de la lengua y cultura del lugar, mantenimiento de la identidad cultural originaria, empleo, formación continuada, renta básico o salario ciudadano, participación en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, igualdad político-jurídica de todos los residentes en un mismo territorio, etc. El derecho a la ciudad parte del principio que este conjunto de derechos forman un todo, si no se tienen todos a la vez aquéllos que se consiguieron dejan de ser derechos reales. La vivienda sin movilidad, o sin empleo o sin conocimiento de la lengua y la cultura del lugar, no permite ejercer como ciudadano. (11)

Conclusión

El derecho a la ciudad nos proporciona la reflexión básica sobre la ciudad del mañana. Esta ciudad será según como se confronten las dinámicas negativas y positivas que acabamos de exponer. Pero el factor principal que determinará el resultante de esta confrontación corresponderá a los actores de las políticas públicas y a la fuerza de las demandas ciudadanas. El derecho a la ciudad nos sirve a la vez de concepto analítico para evaluar la evolución de las ciudades de hoy y la calidad democrática de las políticas públicas y también como concepto movilizador para promover la crítica y las propuestas alternativas en la medida que las políticas públicas no creen las condiciones para hacer realidad el derecho a la ciudad.

En el siglo XXI las sociedades humanas serán urbanas, pero no necesariamente la mayoría vivirá en ciudades. Actualmente, y acepten la simplificación, un tercio de la población vive aún en zonas rurales, otro en ciudades y otra en áreas suburbanas. Las tendencias negativas tienden a desarrollar la suburbanización, lo cual crea un déficit de ciudadanía. Las tendencias positivas tienden por el contrario a considerar el futuro como un mundo de ciudades y de ciudadanos. Es decir a materializar la aspiración a una democracia real.

JB

El texto de esta nota fue escrito para la Biblioteca Ben Rosch, Córdoba, julio 2011.

El autor es geógrafo y urbanista. Actualmente dirige el Master en Gestión de la Ciudad en la UOC. Entre 1983 y 1995 formó parte del Gobierno de la ciudad de Barcelona como Teniente de Alcalde, responsable de descentralización y participación, director ejecutivo del área metropolitana, delegado de Relaciones Internacionales y presidente de la ponencia redactora del proyecto de ley especial para la ciudad. Es autor, además de los libros Espacio público, ciudad y ciudadanía, La ciudad conquistada y Luces y sombras del urbanismo de Barcelona, cuya edición argentina está preparando café de las ciudades.

De su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 2 | Tendencias

Jordi Borja: La Ciudad Conquistada | “La ciudad es el desafío a los dioses, la torre de Babel, la mezcla de lenguas y culturas, de oficios y de ideas. Sin memoria y sin futuro la ciudad es decadencia”. | Jordi Borja |

Número 15 | Política

“Tendencia no es destino” | Ciudadanía global e innovación en La Ciudad Conquistada, de Jordi Borja. | Marcelo Corti |

Número 21 | Política

Barcelona y su urbanismo | Exitos pasados, desafíos presentes, oportunidades futuras. | Jordi Borja

Número 31 | Tendencias

La Revolución Urbana (I) | Las ciudades ante la globalización: entre la sumisión y la resistencia. | Por Jordi Borja

Número 32 | Tendencias

La Revolución Urbana (II) | De un urbanismo de oferta a un urbanismo de demanda: oportunidades, peligros y abusos. | Jordi Borja

Número 38 | Política de las ciudades (I)

“El circulo vicioso de la marginación” | Jordi Borja y la violencia en el banlieue de París. | Jordi Borja

Número 42 | Política de las ciudades (I)

Espacio público, condición de la ciudad democrática | La creación de un lugar de intercambio. | Jordi Borja

Número 64 | Política de las ciudades (I)

La izquierda errante en busca de la ciudad futura | Un lugar de encuentros múltiples entre gentes diferentes | Jordi Borja

Número 81 | Cultura de las ciudades (I)

François Ascher | Pensamiento crítico y acción en la sociedad hipermoderna | Jordi Borja

Número 87 | Política de las Ciudades (I)

Siete líneas para la reflexión y la acción | Después de la “burbuja” inmobiliaria en Barcelona | Jordi Borja

Número 104 | Política de las Ciudades (I)

Carta desde Barcelona: elecciones y campamentos en las plazas | Los Indignados y la construcción colectiva de una acción política | Jordi Borja

Sobre multiculturalidad, ver también en café de las ciudades:

Número 1 | Tendencias

El multiculturalismo, según Prestinenza Puglisi | “Se trata de mucho más que poner a punto técnicas de persuasión por imágenes como las de Las Vegas o el Mall of America. Se trata de imaginar, también en sentido físico, la sociedad diversa y multicultural”. | Luigi Prestinenza Puglisi

Y sobre la prohibición de barrios cerrados en Rosario:

Número 100 | Política de las ciudades (I)

Los barrios cerrados en la agenda pública y política | Contra la privatización de la ciudad | Norberto Iglesias

Referencias bibliográficas (textos citados en el artículo)

Nota. Hemos optado por citar solamente textos escritos o traducidos en castellano.

1. Peter Hall, Ciudades del mañana, Ed. del Serbal, 1996 (volver al texto)

2. Manuel Castells, La sociología urbana de Manuel Castells, selección de textos a cargo de Ida Susser, Alianza Editorial, 2001(volver al texto)

3. Françoise Choay, El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Ediciones Electa, 1994 (volver al texto)

4. Ver los textos de Jordi Borja, Revolución y contrarrevolución en la ciudad global, Introducción a Capital financiero, propiedad inmobiliaria y cultura, de David Harvey y Neil Smith, Macba, 2005 y de François Ascher, Nuevos principios del urbanismo, Alianza Editorial 2004 (volver al texto)

5. Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad, Ediciones Península, 1968 (volver al texto)

6. Jordi Borja, La ciudad conquistada, Alianza Editorial, 2003, 2010 (volver al texto)

7. Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Edhasa, 1983 (volver al texto)

8. Jane Jacobs, autora de un libro clásico, Vida y muerte de las grandes ciudades norteamericanas, Ediciones Península 1967, reeditado recientemente. El autor cita una abundante bibliografía en la obra ya citada La ciudad conquistada. Entre otras cita como referencia las obras de Louis Wirth y Richard Sennett entre los cientistas sociales y de Oriol Bohigas y Josep Maria Montaner entre los arquitectos. (volver al texto)

9. El autor ha dedicado varios trabajos al tema del espacio público, en especial Espacio público: ciudad y ciudadanía, Ediciones Electa 2003, en op.cit. La Ciudad conquistada. Ver también un artículo más reciente, Espacio público y derecho a la ciudad, editado por DESC, Barcelona 2001. Una versión más reducida la ha publicado Viento Sur, Madrid, 2011. (volver al texto)

10. Francisco Muñoz, La urbanalización, Paisajes comunes, lugares globales, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2008. (volver al texto)

11. David Harvey, El derecho a la ciudad, New Left Review, nº 53, 2008; Habitat International Coalition, Ciudades para todos, edición a cargo de Ana Sugranyes y Charlotte Mathivet, Santiago de Chile 2010. Del autor, además de las obras citadas véase El derecho a la ciudad y los derechos ciudadanos, Fundación Alternativas, doc 51, 2006. (volver al texto)