¿Hubo alguna vez ciudades tontas? ¿Habrían sobrevivido las ciudades, la construcción humana más compleja, si no hubiera habida mucha inteligencia colectiva? Solamente la distribución de las aguas blancas y negras, la iluminación y la energía, la eliminación de residuos, la construcción en altura, el abastecimiento de alimentos, la organización el transporte, etc., suponen tecnologías y modos de gestión de inteligencia acumulada y de capacidad de innovación permanente. Ahora la moda es descubrir que las ciudades pueden ser inteligentes. Si no lo fueran no existirían.

En realidad se trata de un reclamo publicitario. ¿De las ciudades? Aparentemente sí, pero la fama dura poco. Ha habido tantas ciudades adjetivadas para llamar la atención que ninguna ha arraigado. Por la sencilla razón de que todas más o menos se pueden aplicar el adjetivo prometedor. Y además el dicho adjetivo casi nunca es el calificativo más definidor de la ciudad. ¿Ciudades patrimonio de la humanidad? La Unesco ha encontrado un nicho bastante lucrativo, se hace pagar el título. En todas partes encuentras dicho patrimonio. ¿Ciudades globales?Saskia Sassen primero seleccionó tres ciudades globales, pero otras grandes ciudades protestaron. Amplió la lista pero entonces tuvo que establecer categorías. Casi nadie quedó contento. Además si muchas eran globales se perdía el valor de la distinción. Al final ella, como ya había hecho Castells, acabaron reconociendo que todas las ciudades, unas más o menos, tenían una dimensión o unos elementos globalizados.

Otras ciudades se apoyan en rankings diversos que los favorecen. Ciudades de negocios, atractivas para las inversiones, con zonas de prestigio para la localización de entidades financieras y sedes de grandes empresas. Otras ciudades venden su calidad de vida, su oferta cultural o de ocio, su imagen, su potencial innovador, o se autoproclaman “ecológicas” o “sostenibles”. O sencillamente se legitiman por su historia. Otras ofrecen su posición que favorece los intercambios, las conexiones globales, su inserción en una macroregión económica. En fin todas las ciudades acaban vendiendo los mismos atributos, todas poseen sus atractivos, todas se visten de seda y se ponen en venta.

Como decía Coco Chanel,”no hay mujeres feas, hay mujeres que no se saben vestir”. Pero si los modelos exclusivos se convierten en “prêt porter” se pierde el encanto de la diferencia. Solución: vender humo. Algo que les atribuya un plus de distinción, algo etéreo que les proporcione una aura que añada algo tan especial que les haga diferentes. Después de mitificar la economía postindustrial y de embobarse con la filosofía postmodernista emergieron nuevos conceptos-productos urbanos entre banales y confusos: la ciudad informacional, la ciudad competitiva, la ciudad del conocimiento, las ciudades creativas y ahora la moda es la ciudad inteligente.

¿La ciudad informacional? Seguramente la propuesta conceptual más seria y en consecuencia la menos exitosa en el mercado de valores urbanos dominantes. Proponía un modo de producción novedoso basado en las redes propiciadas por Internet. La ciudad aglomerada ya no era resultado de las economías de aglomeración. Internet rompía las barreras del espacio y del tiempo. Todo era posible “just in time”. Pero tenía dos puntos débiles. Separaba el modo de producción de las relaciones de producción y por lo tanto prescindía de las contradicciones sociales. El modo de producción no depende de la tecnología, es más bien al revés. La aparición y masificación del teléfono o del auto, por ejemplo, han generado transformaciones sociales pero no han dado lugar a un modo de producción. El otro punto discutible es que legitimaba la dispersión urbana con sus efectos segregadores y excluyentes y sus costos ambientales que afectaban a amplios sectores de la población. Los proletarios actuales son los que trabajan con las computadoras pero tienden a perder su calidad de ciudadanos. El concepto optimista de ciudad informacional que maximiza las libertades de los individuos no es humo, es una cortina de humo que enmascara las relativamente nuevas formas de explotación.

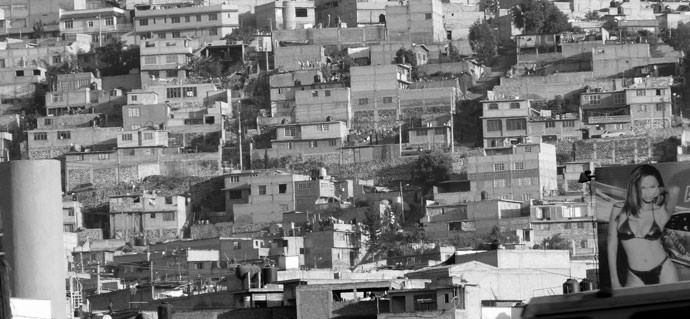

La ciudad competitiva es probablemente la más tramposa. En primer lugar es un concepto absurdo, el territorio no es competitivo. Una ciudad puede ser más o menos atractiva para los turistas, los congresistas, los emigrantes o las mafias. Su gobierno o sus elites pueden competir para organizar un evento o ser sede de un organismo internacional. Pero nadie es propietario del territorio o de la ciudad, lo son en todo caso las generaciones pasadas, presentes y futuras. Pero este absurdo teórico es un concepto práctico que sirve para legitimar las operaciones especulativas, los costes sociales debidos a la reducción del salario directo (monetario) e indirecto (los bienes y servicios que proporciona la ciudad a sus habitantes). La ciudad competitiva, a su vez “sobrelegitimada” por la perversión de la cultura estratégica, es hoy un instrumento urbanicida pues sirve para generar enclaves en la ciudad aglomerada y marginaciones en las zonas urbanizadas sin ciudad.

La ciudad del conocimiento es, paradójicamente, el concepto más tonto de todos. Como su hermano, la economía del conocimiento. No hay ciudad sin conocimiento, es el capital social e intelectual de sus habitantes, su organización política y urbana, sus actividades y sus pautas de convivencia. La economía del conocimiento es un concepto vacuo, su uso solo se explica por aquel adagio “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. Ciertamente la “teoría económica” dominante no proporciona un conocimiento de la realidad social pero sí que legitima la disolución de la ciudad a favor de la especulación urbana.

Lamentablemente, los expertos más representativos de la cultura urbana promocionada por los grandes medios legitiman el urbanicidio actual. En el Smart City Expo World Congreso celebrado recientemente en Barcelona (19-21 de noviembre de 2013) fueron invitados cuatro conferenciantes de gran prestigio y cuantiosos emolumentos. Uno de ellos trabaja para las grandes empresas (como Coca Cola, Ford, etc.) para mejorar su imagen ambiental. Otro investiga modelos de automóvil que ocupen menos espacio (“plegables” por ejemplo) para que cada persona tenga su vehículo. Y un tercero es un experto del Banco Mundial, organismo que en su Informe de finales del año 2009, cuando la crisis financiera-inmobiliaria había explotado dos años antes, consideraban los kilómetros cuadrados urbanizados en las dispersas periferias como indicador de desarrollo económico. El resultado ya lo conocíamos: bancos insolventes, millones de desahuciados, viviendas vacías y urbanización sin ciudad.

Las ciudades creativas es un concepto cuya principal “virtud” es haber enriquecido al cuarto conferenciante presentado como gran figura en el congreso de las Smart Cities ya citado. Me refiero al señor Richard Florida, cuya aportación más conocida es considerar como indicador de “creatividad” el porcentaje de gays en la ciudad. Es cierto que la ciudad es un ámbito proclive a la creatividad. Es algo muy conocido y la prueba es que las religiones monoteístas y los poderes políticos autoritarios han sido siempre enemigos de la ciudad. Es el espacio que contiene el tiempo, que acumula memorias colectivas y conocimientos diversos, es donde se mezclan personas y actividades, donde se producen los intercambios múltiples, programados o no programados, donde aparecen las oportunidades generadas por el azar. Personas más serias y discretas lo han explicado antes, mucho mejor y de forma más concisa. Fue el líder del Distrito de la City de Londres que dijo en un acto público en Buenos Aires (1997) que el mejor equipamiento económico de la ciudad era el “pub”, dónde gente distinta habla de todo con todos. O las inteligentes reflexiones de Ascher sobre la “serendipity” que ofrece la ciudad compacta y plural y su importancia para la innovación.

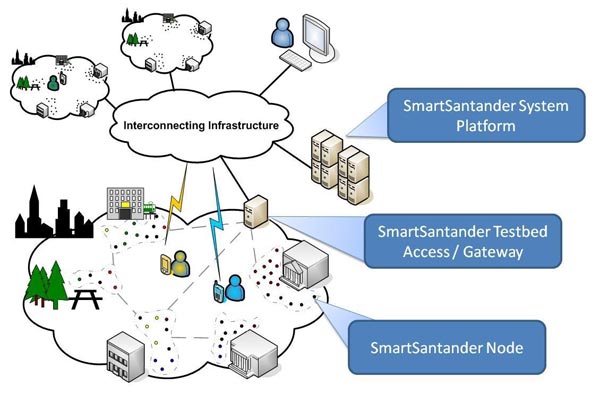

Y finalmente hemos llegado a la culminación de estos disparatados e interesados conceptos con la moda de las smart cities. Una operación publicitaria para que empresas o grupos empresariales vendan sus “tecnologías” al papanatismo de gobiernos nacionales y locales, mientras se pretende convencer a la ciudadanía de vivir en “ciudades verdaderamente inteligentes”. La inteligencia urbana no es comprar los últimos productos de la tecnología sino aquéllos que se combinan con las habilidades y comportamientos de la población, el buen uso de los recursos y las prioridades sociales y las características morfológicas y el funcionamiento del territorio. Jorge Hardoy me comentaba hace muchos años que visitando la ciudad argentina de Salta, en zona subtropical, los responsables locales le mostraron orgullosos dos fantásticas máquinas de sacar la nieve gracias a un programa de cooperación con los países nórdicos europeos. El problema es que en Salta no ha nevado nunca. Después del terremoto que afectó a Ciudad de México en 1985 participé en un seminario organizado por el Gobierno de la Nación en el que tres expertos norteamericanos y uno japonés pretendían vender cada uno un sistema para prever la llegada de un terremoto. El japonés, el más agresivo y cuyo sistema era el más costoso, tuvo que explicar que solo se podía garantizar que la información llegara a la costa de México dos o tres minutos antes de que el terremoto afectara a una gran parte del país.

Mi Universidad ocupa tres plantas de un edificio que se presenta como ejemplo de modelo más avanzado de arquitectura ecológica gracias a las más modernas tecnologías. Se denomina Mediatic y ha sido exaltado por la prensa más boba o debidamente pagada. ¿Sostenible consumir energía en un clima mediterráneo con 300 días de sol al año debido a que no se permite ninguna apertura, el sol entra apenas y el aire nunca? Incluso para ir de una planta a otra, que es constante, hay que tomar necesariamente el ascensor que te hace esperar y debe subir y bajar varias plantas. El concepto de “ciudades inteligentes” es simplemente una cursilería ridícula propia solo de publicitarios desvergonzados al servicio de empresas poco escrupulosas y que se encuentran con clientes pasmados ante la “tecnología” novedosa.

Las ciudades no se merecen estos calificativos interesados que oscurecen la visión de la realidad, facilitan negocios a las empresas que presumen de tecnología y justifican operaciones costosas de los responsables políticos. Mejor sería ocuparse de las ciudades y los sistemas de ciudades y no la urbanización ciega y desregulada, reducir las desigualdades sociales y garantizar la calidad de vida de las poblaciones urbanas y recuperar conceptos más claros como el derecho a la ciudad y el gobierno democrático del territorio.

JB, noviembre de 2013

El autor es geógrafo y urbanista. Actualmente dirige el Master en Gestión de la Ciudad en la UOC. Entre 1983 y 1995 formó parte del Gobierno de la ciudad de Barcelona como Teniente de Alcalde, responsable de descentralización y participación, director ejecutivo del área metropolitana, delegado de Relaciones Internacionales y presidente de la ponencia redactora del proyecto de ley especial para la ciudad. Es autor, además, de los libros Global y Local (con Manuel Castells), Espacio público, ciudad y ciudadanía, La ciudad conquistada, Luces y sombras del urbanismo de Barcelona y Ciudades, una ecuación imposible (con Mireia Belil y Marcelo Corti), estos dos últimos editados en Argentina por café de las ciudades. Recientemente se presentó su nuevo libro Revolución urbana y derechos ciudadanos (Alianza Editorial, Madrid, 2013).

De su autoría, ver también en café de las ciudades:

Número 2 | Tendencias

Jordi Borja: La Ciudad Conquistada | “La ciudad es el desafío a los dioses, la torre de Babel, la mezcla de lenguas y culturas, de oficios y de ideas. Sin memoria y sin futuro la ciudad es decadencia”. | Jordi Borja |

Número 15 | Política

“Tendencia no es destino” | Ciudadanía global e innovación en La Ciudad Conquistada, de Jordi Borja. | Marcelo Corti |

Número 21 | Política

Barcelona y su urbanismo | Exitos pasados, desafíos presentes, oportunidades futuras. | Jordi Borja

Número 31 | Tendencias

La Revolución Urbana (I) | Las ciudades ante la globalización: entre la sumisión y la resistencia. | Por Jordi Borja

Número 32 | Tendencias

La Revolución Urbana (II) | De un urbanismo de oferta a un urbanismo de demanda: oportunidades, peligros y abusos. | Jordi Borja

Número 38 | Política de las ciudades (I)

“El circulo vicioso de la marginación” | Jordi Borja y la violencia en el banlieue de París. | Jordi Borja

Número 42 | Política de las ciudades (I)

Espacio público, condición de la ciudad democrática | La creación de un lugar de intercambio. | Jordi Borja

Número 64 | Política de las ciudades (I)

La izquierda errante en busca de la ciudad futura | Un lugar de encuentros múltiples entre gentes diferentes | Jordi Borja

Número 81 | Cultura de las ciudades (I)

François Ascher | Pensamiento crítico y acción en la sociedad hipermoderna | Jordi Borja

Número 87 | Política de las Ciudades (I)

Siete líneas para la reflexión y la acción | Después de la “burbuja” inmobiliaria en Barcelona | Jordi Borja

Número 104 | Política de las Ciudades (I)

Carta desde Barcelona: elecciones y campamentos en las plazas | Los Indignados y la construcción colectiva de una acción política | Jordi Borja

Número 108 I Urbanidad contemporánea

Ciudades del mañana I Derecho a la ciudad y democracia real I Por Jordi Borja

Número 115 I Política de las ciudades (I)

¡Devuélvannos lo que es de ustedes! I Repsol y la expropiación de YPF en Argentina I Por Jordi Borja

Sobre ciudades Patrimonio de la Humanidad, ver también en café de las ciudades:

Número 40 | Lugares

Quebrada de Humahuaca, del patrimonio a la innovación | Los desafíos culturales, sociales y ambientales en el norte andino argentino. | Marcelo Corti

Número 122 | Ambiente, Proyectos y Cultura de las Ciudades

El Paisaje Cultural Cafetero de Colombia | Reflexiones sobre su sostenibilidad tras la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO |Mercedes Cristina León Calderón

Número 107 | NUEVA SECCION – POSICiones Cordobesas (II)

Patrimonio y después | Miradas desde el sur | Mariana Isabel Bettolli

Número 124 | Arquitectura de las ciudades

De Geddes a la Bauhaus | Tel Aviv, patrimonio de la humanidad | Hilda Noemí Cosogliad

Sobre ciudades globales:

Número 10 | Tendencias

Saskia Sassen: una visita guiada a la Ciudad Global | Dispersión, centralidad, nuevos movimientos políticos, culturas alternativas, y una pregunta: ¿de quién es la ciudad? | Saskia Sassen |

Número 11 | Tendencias

“La mundialización como nosotros la queremos” | Recomendaciones para las ciudades globales del Mercosur. | Norberto Iglesias

Sobre rankings de ciudades:

Número 96 | Urbanidad contemporánea

El Indice de Ciudades Globales de Foreign Policy | Entre los negocios y la felicidad… | Marcelo Corti

Sobre la competencia entre ciudades:

Número 40 | Cultura de las ciudades (I)

La dorada cometa, el plateado viento | Sobre la competencia entre ciudades y las arquitecturas emblemáticas… | Ray Bradbury

Número 55 | Tendencias (II)

Las siete plagas de la ciudad contemporánea | Marketing, gestión, participación, valorización, glamour, competitividad y valores de clase media: cómo y por qué liberar a las ciudades de su influjo (o al menos procurar mantenerlos en niveles limitados). | Carmelo Ricot

Y sobre la “serendipity”:

Número 64 | Política de las ciudades (I)

La izquierda errante en busca de la ciudad futura | Un lugar de encuentros múltiples entre gentes diferentes | Jordi Borja